Лекция

Педагогические стили общения представляют собой разнообразные способы взаимодействия педагога с учениками в образовательной среде. В зависимости от своего стиля, педагог может создавать определенную атмосферу в классе и оказывать влияние на учеников.

Педагогическое общение – целостная система (приемы и навыки) социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащая

в себе обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств (А. А. Леонтьев). У каждого человека в ходе его онтогенеза и социализации вырабатывается спонтанно

стиль, и он преднамеренно формирует несколько моделей общения.

Следует отметить, что индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога с обучаемыми определяют стиль педагогического общения. Общеизвестны наиболее распространенные из них

.

Стиль «совместное творчество» наиболее продуктивен не только своим конечным результатом, но и воспитательной стороной. В его основе лежит

единство высокого профессионализма педагога и его этических установок. Деятельностно-диалоговая схема этого общения ставит педагога и обучаемого в

паритетное положение, когда ставятся общие цели и совместными усилиями находятся решения. В этом стиле, как на фотопленке, проявляются все личностные качества обеих сторон.

Стиль «дружеское расположение» вплотную примыкает по своим особенностям к предыдущему. В его основе лежат искренний интерес к личности

партнера по общению, к аудитории в целом, уважительное отношение к каждому, открытость контактам. Этот стиль – предпосылка успешной совместной

учебно-воспитательной деятельности. Как крайнюю форму «дружеского расположения», несущую отрицательный заряд в отношениях, можно рассматривать стиль «заигрывание». Он основан на стремлении завоевать ложный, дешевый авторитет у партнера по общению. Появление стиля вызывается желанием понравиться, быть приятным аудитории при отсутствии минимальной личной коммуникативной культуры и

весомой общепедагогической подготовки. На этот стиль общения легко скатиться начинающему педагогу.

В противовес «заигрыванию» встречается стиль «устрашение», возникающий как следствие собственной неуверенности при более высоком статусе,

чем у партнера или же ввиду неумелости организовать общение на основе продуктивной совместной деятельности. Этот стиль искусственно ставит партнера

в зависимое положение, вызывая у того негативное отношение к противоположной стороне. Процесс общения оказывается жестко регламентированным,

загнанным в формально-официальные рамки. Между общающимися возводится незримый барьер отчуждения. Для продуктивной творческой деятельности этот

стиль совершенно не приемлем.

В деловых кругах, в школьной и вузовской педагогике распространен стиль «дистанция». Он имеет различные оттенки, но во всех случаях сводится

к субъективному подчеркиванию различий между партнерами: возрастных, социальных, служебных, профессиональных. Без соблюдения дистанции педагогическое общение может скатиться к панибратско-снисходительным отношениям. Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога. Но, с другой стороны, абсолютизирование дистанции как стиля резко ограничивает творческий потенциал совместной деятельности, провоцирует авторитарность

управления педагогическим процессом. При таком стиле общения следует выбрать разумный диапазон его применения, что зависит не столько от практического опыта, сколько от эмпатических тенденций педагога, т. е. от склонности «вчувствоваться» в ситуационное состояние партнера. Следует отметить, что негибкое использование этого стиля при его весьма высокой популярности заведомо приводит к неудачам в профессиональном и педагогическом общении.

Одной из крайних разновидностей стиля «дистанция» можно считать стиль «менторский», когда один из партнеров (чаще всего это бывает лицо,

считающее себя «бывалым» человеком) добровольно или непреднамеренно принимает на себя роль наставника. Назидательно-покровительственный тон с его стороны, присутствующий не только в диалоге, но и во всем внешнем облике, не просто увеличивает разрыв между общающимися, а может стать предметом насмешек и шаржирования. В худшем случае этот стиль приведет к полной утрате контактов, а общение приобретет односторонний характер информационного содержания.

«Устрашение», «заигрывание» и крайние формы стиля общения «дистанция» несут в себе невидимую опасность своей высокой проникающей способностью в индивидуальность личности, поскольку представляют собой механизм психологической защиты от воздействия извне. Они легко могут превратиться в

устойчивые стереотипы поведения, отгораживающие личность от окружения, в котором она находится. Увеличивается риск стать отверженным социальной

средой и попасть в положение изгоя.

Рис. Стили педагогического общения как средства управления учебно-познавательной деятельностью.

Перечисленные варианты не исчерпывают все богатство самопроизвольно выработанных в длительной практике стилей общения. В его спектре возможны самые различные нюансы, дающие неожиданные эффекты, устанавливающие или разрушающие взаимодействие партнеров. Как правило, они находятся эмпирическим путем. При этом найденный и приемлемый стиль общения одного педагога оказывается совершенно непригодным для другого. В стиле общения ярко проявляется индивидуальность личности.

Ниже приведены другие стили общения педагогов:

Авторитарный стиль:

Демократический стиль:

Смешанный стиль:

Коучинговый стиль:

Коммуникативный стиль:

Выбор стиля общения зависит от целей образовательного процесса, особенностей группы учеников и личных предпочтений педагога. Кроме того, успешный педагогический стиль часто включает в себя элементы разных стилей, адаптированных под конкретные образовательные задачи и контекст.

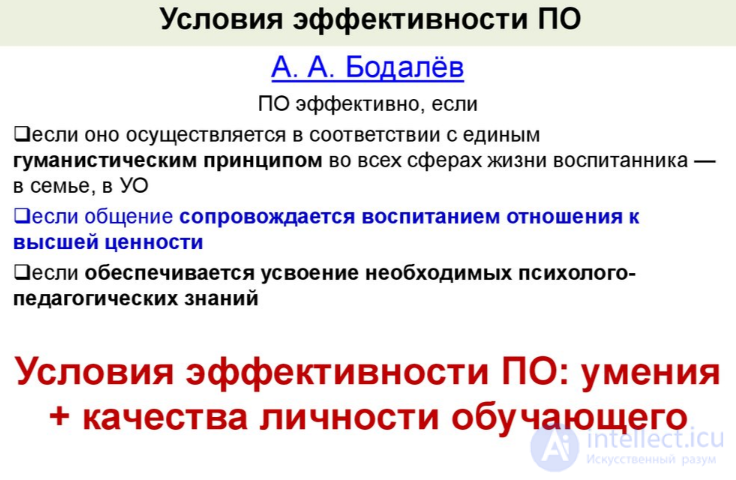

Рис. условия эффективности Педагогического общения

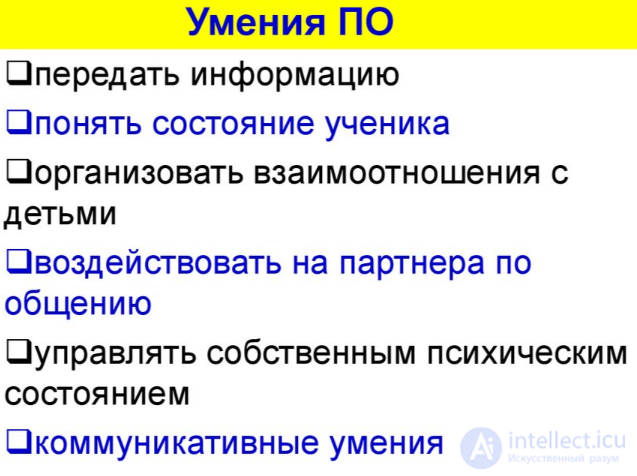

Рис. Умения педагогического общения

Модели общения педагога представляют собой теоретические фреймворки, которые описывают и объясняют, как педагог взаимодействует с учениками и какие стратегии и подходы он применяет в образовательном процессе. Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей поведения педагога в общении с обучаемыми на занятиях.

Условно их можно обозначить следующим образом.

Модель дикторская («Монблан»). Педагог как бы отстранен от обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые – всего лишь

безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены к информационному сообщению.

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и пассивность обучаемых.

Модель неконтактная («Китайская стена») очень близка по своему

психологическому содержанию к первой. Разница в том, что между педагогом и

обучаемым существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия, непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым.

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны – равнодушное отношение к педагогу.

Модель дифференцированного внимания («Локатор») основана на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагог ориентирован не на весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив,

слабых, лидеров или аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение

образных створных знаков, по которым ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать индивидуализацию обучения

с фронтальным подходом.

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе «педагог – коллектив», она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.

Модель гипорефлексивная («Тетерев») заключается в том, что педагог в

общении как бы замкнут сам на себя: его речь большей частью монологична.

При этом, говоря, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой педагог поглощен идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемым и

обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума.

Стороны процесса общения существуют изолированно друг от друга, учебновоспитательное воздействие представлено формально.

Модель гиперрефлексивная («Гамлет») противоположна по психологической канве предыдущей. Педагог озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее

значение для него. Он постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической

атмосферы обучаемых, принимая их на свой счет. Такой педагог подобен обнаженному нерву.

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность

педагога, приводящего к его неадекватным реакциям на реплики и действия

аудитории. В такой модели поведения не исключено, что бразды правления

окажутся в руках обучаемых, а педагог займет заведомую позицию в отношениях с ними.

Модель негибкого реагирования («Робот»). Взаимоотношения педагога с

обучаемыми строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и

задачи занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место

безупречная логика изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но педагог не обладает чувством постоянно меняющихся ситуаций общения. Им не учитывается педагогическая действительность, состав и психическое состояние обучаемых, их возрастные и этнические особенности. Идеально

спланированное и методически отработанное занятие разбивается о рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.

Модель авторитарная («Я – сам»). Учебный процесс целиком фокусируется на педагога. Он – главное и единственное действующее лицо. От него

исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует

творческое взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность педагога подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых, и

те осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию.

До минимума снижается их познавательная и общественная активность.

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной

активности.

Модель активного взаимодействия («Союз»). Педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет

инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия

с сохранением ролевой дистанции. Возникающие учебные, организационные и

этнические проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна.

Чтобы количественно оценить стиль общения педагога, рекомендуем заполнить тестовую карту коммуникативной деятельности, разработанную

И. М. Юсуповым на основе анкеты А. А. Леонтьева. Для этого необходимо выступить в качестве экспертов четырем-пяти лицам, имеющим опыт общения с

аудиторией. Каждый эксперт работает независимо, после чего находится

усредненная оценка. Оценку проводить по предлагаемой шкале, а при обсуждении попытаться обосновать, какие действия педагога вызвали те или иные

оценки.

Таблица 2

| 1 | Доброжелательность | 7 6 5 4 3 2 1 | Недоброжелательность |

| 2 | Заинтересованность | 7 6 5 4 3 2 1 | Безразличие |

| 3 | Поощрение инициативы обучаемых |

7 6 5 4 3 2 1 | Подавление инициативы |

| 4 | Открытость (свободное выражение чувств, отсутствие «маски») | 7 6 5 4 3 2 1 | Закрытость (стремление держаться за социальную роль, боязнь своих недостатков, тревога за престиж) |

| 5 | Активность (все время в общении, держит обучаемых в «тонусе») | 7 6 5 4 3 2 1 | Пассивность (не управляет процессом общения, пускает его на самотек) |

| 6 | Гибкость (легко схватывает и разрешает возникающие проблемы, конфликты) | 7 6 5 4 3 2 1 | Жесткость (не замечает изменений в настроении аудитории, направлен как бы на себя) |

| 7 | Дифференцированность (индивидуальный подход в общении) |

7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие дифференцированности в общении (нет индивидуального подхода к обучаемым) |

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах 45–49 баллов, то коммуникативная деятельность очень напряжена и близка к модели активного взаимодействия. Педагог достиг вершины своего мастерства, свободно владеет аудиторией. Как дирижер прекрасно распределяет свое внимание, все

средства общения органично вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собралась компания давно знающих друг

друга людей для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты общим делом, а занятие достигает поставленной цели.

35–44 балла – высокая оценка. Дружеская непринужденная атмосфера царит в аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход занятия, не забывая отдавать должное юмору и остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и

поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии сторон.

20–34 балла характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего приемами общения. Его коммуникативная деятельность довольно свободна по форме, он легко входит в контакт с обучаемыми, но не все оказывается в поле его внимания. В импровизированных дискуссиях он опирается на

наиболее активную часть собравшихся, остальные же выступают большей частью в роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигает поставленной цели. Содержание занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме общения. Здесь возможны проявления элементов моделей

дифференцированного внимания и негибкого реагирования.

11–19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности. Имеет место односторонняя направленность учебно-воспитательного воздействия со

стороны педагога. Незримые барьеры общения препятствуют живым контактам

сторон. Аудитория пассивна, инициатива подавляется доминирующим положением педагога. Его стиль уподобляется авторитарной или неконтактной моделям общения.

Табл - Модели поведения преподавателя:

|

название моделей |

характеристика |

следствие |

|

1. Модель дикторская ("Монблан"). |

Педагогические функции сведены к информационному общению при отсутствии личностного взаимодействия. |

отсутствие психологического контакта, безынициативность и пассивность обучаемых. |

|

2. Модель неконтактная ("Китайская стена"). |

Между педагогом и обучаемым существует слабая обратная связь ввиду барьеров общения: отсутствие желания к сотрудничеству, информационный, а не диалоговый характер занятия. |

слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны - равнодушное отношение к педагогу. |

|

3. Модель дифференцированного внимания ("Локатор") |

Основана на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагоги ориентированы не на весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим на талантливых, слабых, лидеров . |

нарушается целостность взаимодействия в системе "педагог-коллектив", она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.

|

|

4. Модель гипорефлексивная ("Тетерев"). |

Педагог в общении как бы замкнут в себе: его речь большей частью монологична. Такой педагог проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. |

практически отсутствует взаимодействие между обучаемым и обучающим(поле психологического вакуума). |

|

5. Модель гиперрефлексивная ("Гамлет"). |

Педагог озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения принимают для него доминирующее значение. |

обостренная социально-психологическая чувствительность педагога, приводящая его к неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории; бразды правления могут оказаться в руках обучаемых. |

|

6. Модель негибкого реагирования ("Робот"). |

Взаимоотношения педагога с обучаемыми строятся по жесткой программе, но педагог не обладает чувством постоянно меняющейся ситуации общения. Им не учитываются состав и психологическое состояние обучаемых, их возрастные и этнические особенности. |

низкий эффект социального взаимодействия. |

|

7. Модель авторитарная ("Я - сам"). |

Учебный процесс целиком фокусируется на педагоге. Он - главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. |

воспитывается безынициативность, теряется творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности. |

|

8. Модель активного взаимодействия ("Союз"). |

Педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.

|

Следствие: возникающие учебные, организационные, этические и др. проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна. |

При очень низких оценках в 7–10 баллов всякое взаимодействие с обучаемыми отсутствует. Общение развивается по моделям диктаторского или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно и практически ничем не отличается от массовой публичной лекции или

вещания по радио. Педагогические функции ограничиваются лишь информационной стороной.

Ниже дополнительные модели общения педагога:

Модель прямого обучения (Direct Instruction Model):

Модель социокультурного взаимодействия (Sociocultural Interaction Model):

Модель дифференциации и индивидуализации (Differentiation and Individualization Model):

Модель педагогического коучинга (Instructional Coaching Model):

Модель активного участия (Active Participation Model):

Эти модели не являются жесткими рамками, и педагоги часто комбинируют различные элементы из разных моделей в зависимости от конкретных образовательных целей и контекста. Важно выбирать модель общения, которая наилучшим образом подходит к конкретной ситуации и учебной группе.

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Психология общения

Термины: Психология общения