Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про современные теории обучения дидактические концепции традиционное проблемное модульное развивающее программированное.

...

процессе творчества учитель становится автором своего сценария (учебника), режиссером собственного спектакля (урока), создателем нового театра (научного направления). Сказанное позволило показать многоуровневость идеи проблемности, ее развитие в пространстве и времени.

В заключение необходимо остановится на месте и роли проблемного обучения в системе целостного образовательного процесса.

По мнению И.Я.Лернера, проблемное обучение должно осуществляться лишь при изучении части учебного материала, что и позволяет творчески перерабатывать информацию, полученную как в проблемном, так и в непроблемном обучении.

Каковы же функции проблемного обучения?

Их три:

Вместе с тем, как отмечает И.Я.Лернер, только немногие учащиеся могут видеть проблемные ситуации. Для того чтобы большинство учащихся могли видеть и решать проблемы, необходима система проблемных ситуаций, проблем и проблемных задач, включенных в ткань содержания образования и процесс обучения.

Показателями системы проблемных задач должны являться следующие характеристики:

По мнению М. И. Махмутова, проблемное обучение не может заменить всего обучения, но без принципа проблемности обучение не сможет быть развивающим. «Проблемный тип обучения, — пишет автор, — не решает всех образовательных и воспитательных задач, поэтому он не может заменить собой всей системы обучения, включающей разные типы, способы и формы организации учебно-воспитательного процесса. Но также и общая система обучения не может быть подлинно развивающей без проблемного обучения, основой которого является система проблемных ситуаций» [30, с. 337].

Безусловно, проблемный метод нельзя превращать в универсальный метод обучения. Как отмечал В. А. Крутецкий, «…для некоторых учащихся, еще не владеющих навыками самостоятельного мышления, он несколько труден (хотя другие учащиеся могут весьма преуспевать в нем: в наших экспериментах, например, наиболее способные «открывали» для себя почти весь курс геометрии). Да и времени он требует больше, чем традиционное информационно-сообщающее изложение. Но преувеличивать последнего обстоятельства не следует. Потеря времени на первых этапах введения проблемного метода компенсируется впоследствии, когда самостоятельное мышление учащегося разовьется в достаточной степени» [25, с. 186].

Достоинства проблемного обучения очевидны. Это в первую очередь большие возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной деятельности учеников; оно развивает самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, инициативность, нестандартность мышления, осторожность и решительность и т.п. Кроме того, что очень важно, проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, ибо они добываются в самостоятельной деятельности.

Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным, так как: 1) учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 2) делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым превращению знаний в убеждения; 3) как правило, более эмоционально вызывает глубокие интеллектуальные чувства, в том числе чувство радостного удовлетворения, чувство уверенности в своих возможностях и силах, поэтому увлекает школьников, формирует серьезный интерес учащихся к научному знанию; 4) установлено, что самостоятельно «открытые» истины, закономерности не так легко забываются, а в случае забывания самостоятельно добытые знания быстрее можно восстановить.

Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому предполагает растянутое во времени решение задачи. Ученик попадает в ситуацию, подобную той, в которой находится деятель, решающий творческую задачу или проблему. Он постоянно думает над ней и не выходит из этого состояния, пока ее не решит. Именно за счет этой незавершенности и формируются прочные знания, навыки и умения.

К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает затруднение у ученика в учебном процессе, поэтому на его осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении. Кроме того, как и при программированном обучении, разработка технологии проблемного обучения требует от преподавателя большого педагогического мастерства и много времени. Видимо, именно эти обстоятельства не позволяют широко применять проблемное обучение. Вместе с тем проблемное обучение отвечает требованиям современности: обучать исследуя, исследовать обучая. Только так и можно формировать творческую личность, т. е. реализовать основную задачу педагогического труда.

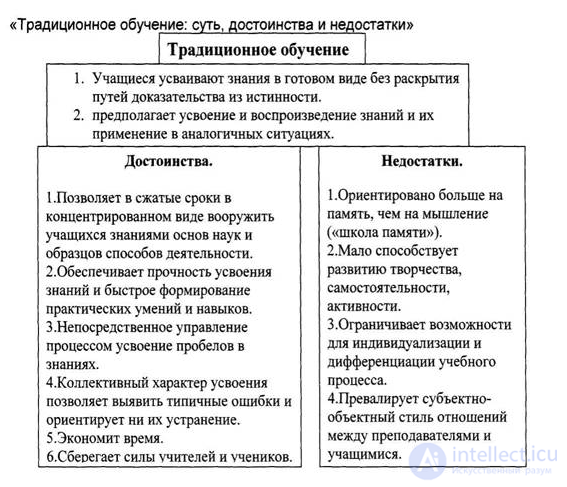

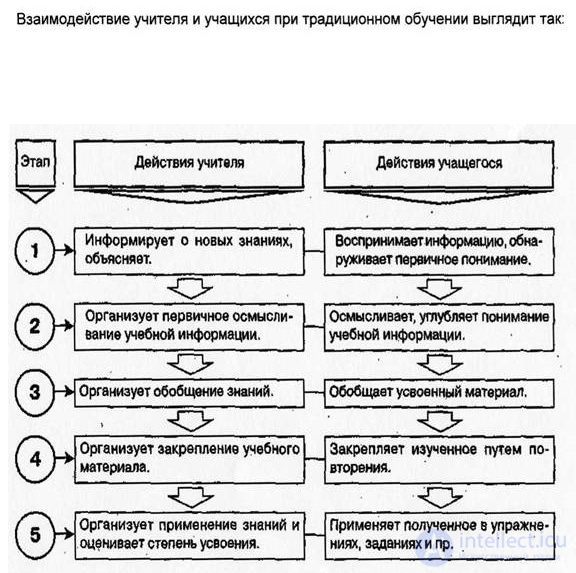

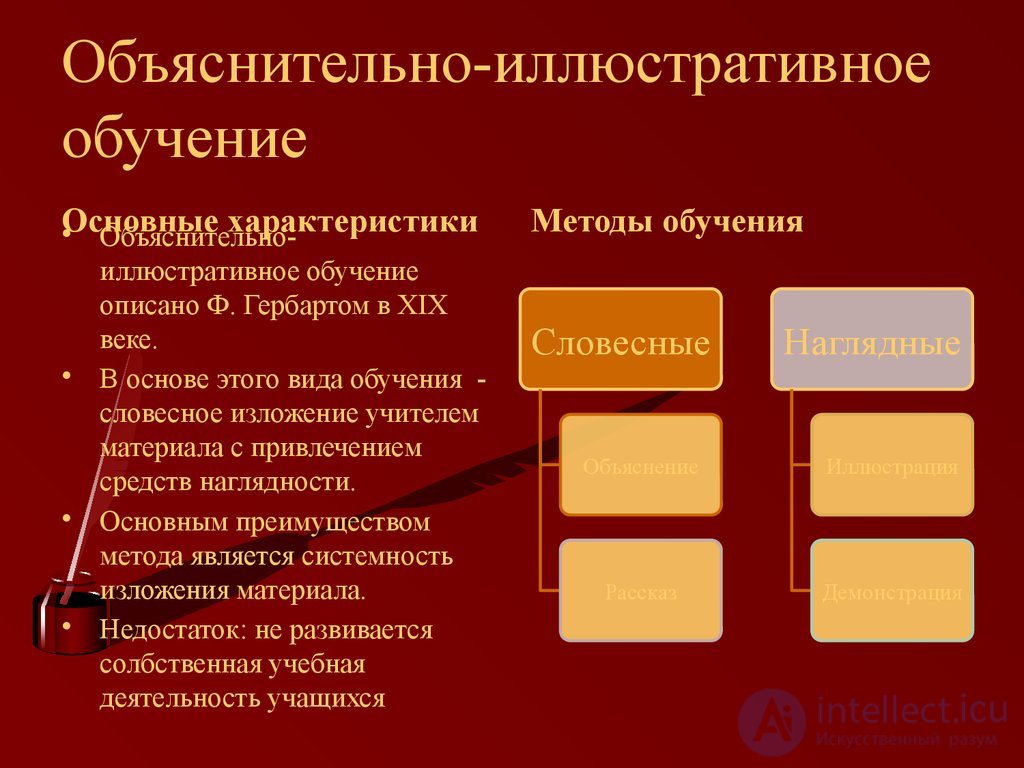

Главные методы данного обучения – объяснение в сочетании с наглядностью, а виды деятельности учащихся – слушание и запоминание.

Это древний вид обучения, не утративший значения и в современной школе благодаря тому, что в него органически вписываются новые способы изложения знаний и новые виды наглядности.

Объяснительно-иллюстративное обучение имеет ряд важных преимуществ. Оно экономит время, сберегает силы учителей и учащихся, облегчает последним понимание сложных знаний, обеспечивает достаточно эффективное управление процессом. Однако есть и ряд недостатков, а именно: преподнесение “готовых” знаний и освобождение учащихся от необходимости самостоятельно и продуктивно мыслить при их освоении, а также незначительные возможности индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Вывод; этот вид обучения является самым (на сегодняшний день) распространенным (особенно - в средней школе) и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение нового -закрепление - контроль - оценка. В настоящее время объяснительно-иллюстративное постепенно вытесняется другими видами обучения, т. к. определяются другие требования к личности и процессу ее развития в школе.

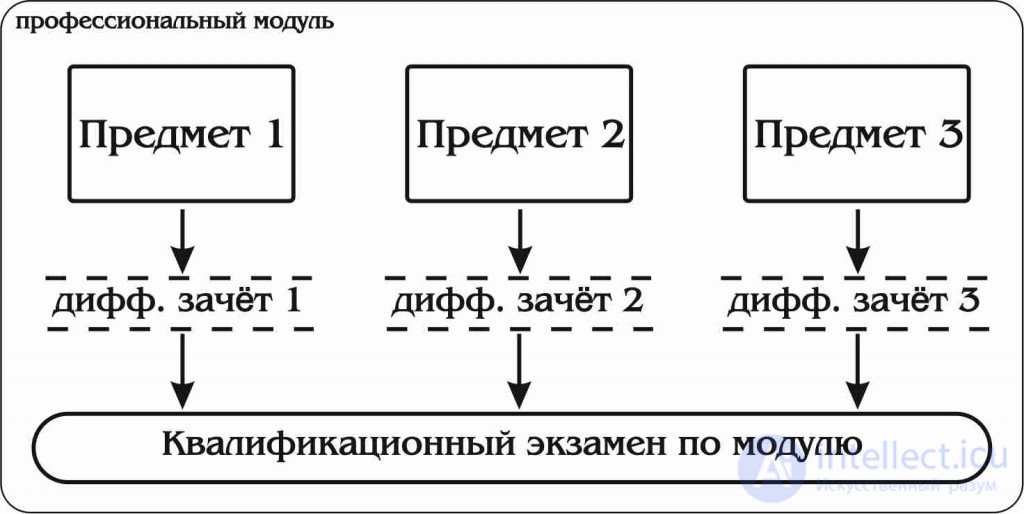

Модульное обучение.Суть модульного обучения заключается в том, что изучение материала необходимо осуществлять большими блоками, а не дробить его на мелкие части. Это обучение стали использовать в 80-х – начале 90-х годов ХХ в.

Модуль – это часть содержания образовательной дисциплины, которую должен усвоить обучающийся. Характерной особенностью модульного обучения является рейтинговая система оценки успешности обучения.

По своему содержанию модуль – это логически завершенный блок учебной дисциплины. Он содержит в себе цель и задачи обучения, основные научные понятия, которые должны усвоить обучающиеся, перечень приобретаемых при этом умений и навыков, последовательность изучения материала, форму отчетности и критерии оценки. На основании рейтинговой системы по каждому модулю оценивается практически все: посещение занятий, выполнение заданий, начальный, промежуточный и итоговый уровень подготовки.

Идеальная схема модульного обучения разбивает все изучаемые предмет

Внутри каждого модуля студенты изучают ряд предметов, которые описывают с разных сторон одну из областей получаемой профессии. По итогам каждого из предметов сдается зачет, чаще всего дифференцированный. Экзамен же по всем предметам модуля единый.

Утверждается, что такой подход улучшает качество освоения предметов, систематизирует мышление студентов, а также снижает нагрузку на обучающихся во время сессии.

Действительно, изучение предметов, которые с разных сторон описывают одну предметную область позволяет студентам системным образом увидеть ту или иную грань своей будущей профессии. А последовательность изучения модулей уменьшает общее количество экзаменов в сессии. На первый взгляд плюсы очевидны.

Суровые реалии

Предметы одного модуля изучаются не параллельно, а как будет удобно преподавателю. Это обусловлено тем, что в колледже довольно много совместителей и в первую очередь расписание составляется по основному месту работы.

В результате никакого взаимодействия преподавателей, ведущих предметы одного модуля нет, как нет и перекликающихся тем. Получается, что главная идея модульного обучения теряется.

Отличительной чертой современных дидактических концепций является их развивающий характер, новый, активно-деятельностный способ обучения. Рассмотрим некоторые концепции развивающего обучения.

Концепция Л.В. Занкова. Усилия научного коллектива под руководством Л.В. Занкова в 1950–1960-х гг. были направлены на разработку новой, более эффективной системы обучения младших школьников. Основу этой концепции составляют следующие взаимосвязанные принципы:

Концепция Л.В. Занкова. Усилия научного коллектива под руководством Л.В. Занкова в 1950–1960-х гг. были направлены на разработку новой, более эффективной системы обучения младших школьников. Основу этой концепции составляют следующие взаимосвязанные принципы:

· обучение на высоком уровне трудности;

· быстрый темп изучения программного материала;

· ведущая роль теоретических знаний;

· осознание учеником процесса учения;

· целенаправленная и систематическая работа по развитию всех учащихся, включая и наиболее слабых.

Эти принципы были реализованы в специально разработанных программах и методиках обучения чтению, письму, математике, природоведению и другим предметам. Система обучения Л.В. Занкова показала высокую эффективность при экспериментальной проверке, однако попытка ее внедрения в массовую практику, предпринятая в 1960-1970-е гг., потерпела неудачу, так как подавляющее большинство учителей в то время оказалось неспособно ее освоить. Возрождение этой концепции в конце 1980-х – начале 1990 гг. вызвано ориентацией школы на личностно-ориентированное обучение.

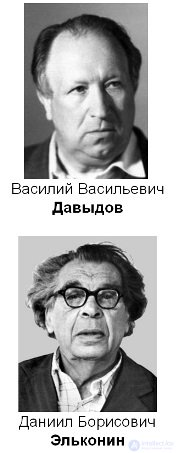

Концепция содержательного обучения разработана в 1960-е гг. научным коллективом под руководством психологов В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина также для начальной школы. Согласно этой концепции, школьник в процессе усвоения учебного материала движется от понимания конкретного образа к осознанию абстрактного понятия. Последующее теоретическое воспроизведение строится по обратной логике: мысль ученика движется от абстрактного к конкретному. Именно такая логика построения учебного процесса должна способствовать наилучшим результатам обучения младших школьников.

Концепция поэтапного формирования умственных действий разработана на основе соответствующей теории П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, В основе этой теории лежит следующая закономерность: всякое умственное действие берет начало с материального, с внешнего действия. Чтобы сформировать любой умственный навык, надо сначала создать учебные условия, моделирующие его в виде действий с предметами и иными материальными объектами, а затем перевести его выполнение на вербальный (словесный) уровень.

Концепция поэтапного формирования умственных действий разработана на основе соответствующей теории П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, В основе этой теории лежит следующая закономерность: всякое умственное действие берет начало с материального, с внешнего действия. Чтобы сформировать любой умственный навык, надо сначала создать учебные условия, моделирующие его в виде действий с предметами и иными материальными объектами, а затем перевести его выполнение на вербальный (словесный) уровень.

Согласно концепции поэтапного формирования умственных действий, возможности процесса обучения значительно возрастают, если в процессе учения дети учащиеся проходят через следующие взаимосвязанные этапы:

1) мотивация деятельности и предварительное ознакомление учащихся с действием и условием его выполнения;

2) осознание учащимися схемы, алгоритма предстоящего действия (на этом этапе широко используются схемы, инструкции, памятки, наглядно представляющие отдельные операции и их последовательность);

3) внешнее выполнение действия и проговаривание действия вслух;

4) обобщение действия (обычно это высказываемый вслух вывод, подводящий итог выполненному действию);

5) этап внутренней речи, перевод действия из внешней формы (материальной) во внутреннюю, умственную;

6) закрепление действия во внутреннем, умственном плане, осознание его как личностно значимого, необходимого.

Концепция проблемного обучения предполагает поиск резервов умственного развития учащихся: способности к творческому мышлению и самостоятельной познавательной деятельности. Научное обоснование данной концепции сделано в 1960–1970-х гг. работах Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, В. Оконя и др.

Концепция проблемного обучения предполагает поиск резервов умственного развития учащихся: способности к творческому мышлению и самостоятельной познавательной деятельности. Научное обоснование данной концепции сделано в 1960–1970-х гг. работах Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, В. Оконя и др.

Суть проблемного обучения состоит в организации педагогом для учащихся проблемных ситуаций, осознании этих ситуаций, их принятия и решения в процессе совместной взаимодействия учащихся и учителя при максимальной самостоятельности учеников и общем направляющем руководстве педагога.

Проблемные ситуации возникают, например, в таких случаях:

· если обнаруживается несоответствие между уже известными учащимся фактами и новыми знаниями;

· если учащиеся сталкиваются с новыми для них условиями использования уже имеющихся знаний, умений и навыков;

· если необходимо выбрать из известных ученику способов решения учебно-познавательной задачи единственный правильный или наилучший и т.д.

При создании проблемных ситуаций учителю следует руководствоваться правилами:

· каждое задание должно основываться на тех знаниях и умениях, которыми уже владеет ученик;

· то неизвестное, которое нужно «открыть» ученику при разрешении проблемной ситуации, должно подлежать усвоению, способствовать формированию действительно важных знаний и умений;

· выполнение проблемного задания должно вызывать у ученика интерес, потребность в усваиваемом знании.

В проблемном обучении принято выделять четыре основных этапа:

1) осознание проблемной ситуации («ситуация требует разрешения, потому что…»);

2) анализ ситуации и формулировка проблемы («проблема состоит в том. что…»);

3) решение проблемы: выдвижение гипотез и обоснование путей решения, отбор наиболее логичных гипотез и их последовательная проверка;

4) проверка правильности решения («противоречие устранено, потому что…»).

Проблемное обучение основано на получении учащимися новых знаний посредством решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся для этого проблемных ситуациях.

Известный польский ученый В.Оконь в своей книге «Основы проблемного обучения» пишет, что чем больше ученики стремятся в ходе своей работы попасть на тот путь, по которому идет исследователь, тем лучше достигаемые результаты. Отечественные психологи Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова и другие разработали психологические основы так называемого проблемного обучения в его разных модификациях. Суть его заключается в следующем. Перед учениками ставится проблема, познавательная задача, и ученики (при непосредственном участии учителя или самостоятельно) исследуют пути и способы ее решения. Они строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. Сюда относятся, например, задачи на самостоятельное «открытие» правил, законов, формул, теорем (самостоятельное выведение закона физики, правила правописания, математической формулы, открытие способа доказательства геометрической теоремы и т. д.).

Проблемное обучение включает несколько этапов:

Этот процесс развертывается по аналогии с тремя фазами мыслительного акта, который возникает в проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и конечное умозаключение. «Мышление, — отмечает А. В. Брушлинский, — берет свое начало в проблемной ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности человек начинает испытывать какие-то непонятные трудности, препятствующие успешному продвижению вперед… Так возникшая проблемная ситуация переходит в осознаваемую человеком задачу» [4, с. 35].

Поэтому проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это эвристический, исследовательский тип обучения с большим развивающим потенциалом.

Отличительные характеристики проблемного обучения приведены в таблице 10.

Таблица 10

|

СООБЩАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ |

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ |

|---|---|

|

1. Материал дается в готовом виде, учитель обращает внимание прежде всего на программу |

1. Новую информацию учащиеся получают в ходе решения теоретических и практических проблем |

|

2. В устной подаче материала или через учебник возникают пробелы, преграды и трудности, вызванные временным выключением учащегося из дидактического процесса |

2. В ходе решения проблемы учащийся преодолевает все трудности, его активность и самостоятельность достигают здесь высокого уровня |

|

3. Темп передачи информации ориентирован на более сильных, средних или слабых учащихся |

3. Темп передачи сведений зависит от учащегося или группы учащихся |

|

4. Контроль школьных достижений только частично связан с процессом обучения; он не является его органической частью |

4. Повышенная активность учащихся способствует развитию позитивных мотивов и уменьшает необходимость формальной проверки результатов |

|

5. Отсутствует возможность обеспечения всем учащимся стопроцентных результатов; наибольшую трудность представляет применение информации в практике |

5. Результаты преподавания относительно высокие и устойчивые. Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и одновременно развивают свои умения и творческие способности |

К основным понятиям проблемного обучения относятся: «проблемная ситуация», «проблемная задача», «проблема», «проблемность» («уровни проблемности», «принципы проблемности» и др.), «проблематизация».

Условием реализации цели обучения является проблемностъ, присущая любому «жизнеспособному» объекту и субъекту, которая может существовать в скрытом и выраженном виде, т.е. быть внутренней и внешней.

Способом создания проблемного является проблемная ситуация, фиксирующая момент присвоения субъектом объекта, содержащего проблемность.

Средством создания проблемной ситуации может явиться проблемная задача, формализованная в текстовых данных.

Механизмом, вскрывающим проблемность, является проблема-тизация объекта и субъекта, т. е. процесс вскрытия внутренних и внешних противоречий, присущих объекту, проблем.

Единицей процесса является проблема — скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям материального и идеального мира.

Проблемность — главное условие развития объекта (мир) и субъекта (человек) — может быть рассмотрена как диалектическая категория, рядоположенная с другими, или как главный признак данных категорий в развитии, или как главный принцип их действия, деятельности, или как необходимость действовать.

Проблемная ситуация — способ вскрытия объективно существующей проблемности, выраженной эксплицитно или имплицитно, которая проявляется как психическое состояние интеллектуального затруднения при взаимодействии субъекта и объекта.

Проблемная задача — средство создания проблемной ситуации — имеет оболочку, материализованную в ее формулировке (устной или письменной), ориентирована на потребности и возможности субъекта.

Проблематизация — механизм, лежащий в основе вскрытия проблемности объекта субъектом, материализованной в данной проблемной задаче.

Проблема — противоречие — единица содержания и процесса движения в материальном и идеальном пространстве, порождающая процесс развития мира и человека и порождаемая развитым человеком. Этот процесс непрерывен.

По мнению В. Оконя, «сущность процесса учения путем решения проблем сводится в каждом случае к созданию такой ситуации, которая вынуждает учащегося самостоятельно искать решение» [32, с. 54]. По В. Оконю, роль учителя состоит в том, чтобы ученик почувствовал трудность практического или теоретического характера, уяснил проблему, поставленную учителем, или сформулировал ее сам, захотел решить проблему, решил ее.

От чего зависит процесс решения проблемы? По мнению В. Оконя, от характера проблемы и сложности ее решения. «Характер проблемы определяется степенью ее сложности. Помимо простых проблем имеются и такие, которые до начала решения необходимо расчленить на частные, и только решение последних дает возможность решить главную проблему. Трудность решения проблемы двоякая. Одна заключается в том, что для решения необходимо актуализировать

продолжение следует...

Часть 1 1.19. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ) Традиционное, проблемное, модульное, развивающее, программированное

Часть 2 - 1.19. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ) Традиционное, проблемное, модульное,

Часть 3 6 Объяснительно-иллюстративное обучение(традиционное) - 1.19. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ)

Часть 4 - 1.19. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ) Традиционное, проблемное, модульное,

Часть 5 Список литературы - 1.19. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ) Традиционное,

Спасибо все понятно и системно

Комментарии

Оставить комментарий

Педагогика и дидактика

Термины: Педагогика и дидактика