Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое научные коммуникации, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое научные коммуникации, тематические чтения, научное общение , настоятельно рекомендую прочитать все из категории ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и организация научно-исследовательской деятельности.

Научная коммуникация — процессы и механизмы продвижения научных идей внутри научного сообщества и за его пределами, то есть в обществе , иными словами, это распространение научных знаний об окружающей действительности посредством различных каналов, средств, форм и институтов коммуникации .

Выделяют два этапа научной коммуникации: внутренний и внешний. На первоначальном, или внутреннем, этапе научной коммуникации субъектами коммуникации выступают ученые в рамках научного сообщества. Второй этап, внешний, характеризуется взаимодействием научного сообщества с широкой аудиторией, это трансляция научного знания в массовое сознание, то есть популяризация науки .

Начиная с XVII века в Европе формируется практика научной коммуникации, основанной на личных связях и закрепляемой личными встречами, обменом письмами. Деятельность неформальных сообществ наиболее образованных людей Европы, которые вошли в историю под такими названиями, как «Невидимые колледжи» (Незримая Коллегия) (термин ввел Роберт Бойль, 1646 год), или «Республика писем» (впервые у П. Бейля, 1684 год), а позже — «Республика ученых» (М. Мерсенн, который был добровольным распространителем научной информации, организатором научной переписки с 78 корреспондентами в разных странах). Республика ученых объединила таких интеллектуалов Нового времени, как Ф. Бэкона и Г. Галилея, И. Ньютона и Р. Декарта, Б. Паскаля, Р. Бойля, Г. Лейбница, М. Мерсенна и др. Роль научной коммуникации этого периода заключалась в координации научной информации, ее трансляции с помощью переписки и периодических изданий, ее внедрении в образовательный процесс .

Дерек Джон де Солла Прайс выдвинул гипотезу о «невидимых колледжах» — самоорганизующихся коммуникативных объединениях исследователей, работающих над новой перспективной проблематикой; это группы ученых, работающих одновременно над одним кругом проблем в разных организациях и странах. Консолидация ученых в «невидимом колледже» кратковременная: на период решения конкретной научной задачи .

На рубеже XIX—XX веков наблюдается рост интереса широких масс к научным достижениям и науке как таковой. Общество переходит к идеалу доступной, открытой науки. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, появились новые формы взаимодействия между субъектами в рамках научного сообщества. Наука вышла за рамки традиционных научных центров (университетов), стали появляться независимые научные лаборатории, повысился уровень ответственности ученого перед обществом. Во-вторых, в эпоху информационного общества возрастает важность информирования общества. Наука вынуждена взаимодействовать с другими подсистемами общества, так как это необходимо для ее существования . В 1970-е года Юрген Хабермас отмечает, что средствами осуществления научной коммуникации становятся средства массовой информации (СМИ). СМИ соединили внутренний и внешний этапы научной коммуникации, стали важным инструментом популяризации науки .

Средством научной коммуникации внутри научного сообщества являются системы указателей научных ссылок. Данная система позволяет осуществлять поиск информации, определить связи между публикациями, проанализировать динамику развития науки [19].

В своем развитии научные коммуникации прошли следующие этапы.

Начиная с XVII в. в Европе формируется практика научной коммуникации, основанной на личных связях и закрепляемой личными встречами и обменом письмами. Деятельность неформальных сообществ наиболее образованных людей Европы, которые вошли в историю под такими названиями как «Республика ученых» (XVII в.), «Невидимые колледжи» (XIX—XX вв.), «Республика писем», заключалась в добровольном распространении научной информации, в организации научной переписки. Роль научной коммуникации этого периода заключалась в координации научной информации, ее трансляции с помощью переписки, периодических изданий и системы бюллетеней.

Следующий этап развития научной коммуникации характеризуется переходом к открытой науке. На рубеже XIX—XX вв. наблюдается рост интереса широких масс к научным достижениям и науке. Общество переходит к идеалу доступной, открытой науки. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, появились новые формы взаимодействия между субъектами в рамках научного сообщества. Наука вышла за рамки традиционных научных центров, стали появляться независимые научные лаборатории, повысился уровень ответственности исследователей- ученых перед обществом. Во-вторых, в эпоху информационного общества возрастает важность информирования общества. Наука вынуждена взаимодействовать с другими подсистемами общества, так как это необходимо для ее существования.

В 1970-е года средствами осуществления научной коммуникации становятся средства массовой информации, которые соединили внутренний и внешний этапы научной коммуникации, стали важным инструментом популяризации науки. В последние десятилетия XX в., в начале XXI в. все виды и формы научной коммуникации стремительно эволюционировали. Рост объема научной информации, сверхбыстрая ее передача по всему миру посредством глобальной сети Интернет привели к сокращению информационных расстояний, к формированию интерактивных сетей научной информации.

Современный этап развития научных коммуникаций связан с ростом объема научной информации и электронным характером средств коммуникации. Развитие сети Интернет оказывает влияние на появление новых форм и видов научных коммуникаций (электронный журнал, Интернет-публикации, открытые архивы научных статей и др.). Сокращается время от проведения исследования до публикации результатов, делая научные публикации более оперативными источниками информации. Электронная коммуникация создает возможность образования новых сетей. Асинхронность электронной коммуникации значительно упрощает работу коллективов, действующих по разному расписанию и в разных странах.

В большинстве развитых стран научная коммуникация сформировалась в отдельную профессиональную и академическую дисциплину. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . В качестве академической дисциплины научная коммуникация занимается изучением вопросов, связанных с процессами трансляции и восприятия научной информации в обществе [20].

Главная роль научных коммуникаций для профессии учено- го-исследователя обусловлена как внутренней спецификой науки (процессом генерирования новых знаний, их превращения в признанные научные ценности в результате полемики, дискуссии, спора и обмена информацией), так и особенностями взаимодействия науки с социальной средой (с экономикой, политикой, правом, моралью и др.).

Основой научной коммуникации является профессиональное общение, представляющее собой сложный многогранный процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания людьми друг друга [21]. Проблемами профессионального общения занимаются представители разных наук: философы, психологи, лингвисты, социологи, культурологи и др.

Научная коммуникация охватывает совокупность видов и форм профессионального общения ученых-исследователей, реализуется как с помощью письменных публикаций (тезисы, статья, аннотация, отзывы, рецензия, эссе и др.), так и с помощью спектра устных или электронных средств общения (семинар, дискуссия, спор, полемика и др.)

Научная коммуникация направлена на следующие основные целевые аудитории:

Следует разделять принятые в международной практике понятия научная коммуникация (Sciencecommunication), то есть процессы и формы взаимодействия науки и общества, популяризации научного результата, представления результата для неэкспертов, и коммуникация в науке (Scientificcommunication) как часть информационного общества и социологии науки, характеризующую социальные особенности формальной и неформальной коммуникации среди ученых. Методологически различные подходы и принципы изучения научной коммуникации исследуются в научной школе российского лингвиста Чернявской Валерии Евгеньевны. Широкий круг проблем научной коммуникации разработан ею в связи с исследованиями научного текста и научного дискурса. В лингво-эпистемической концепции Чернявской В. Е. показано, что специфика распространения знания в науке обусловливается языковым аспектом как фактором, способствующим или препятствующим успешному представлению публикации научному сообществу. Рассматривается комплекс факторов, влияющих на восприятие авторского результата в современном информационном обществе, на профессиональное взаимодействие ученых и специалистов PR, научных журналистов, научных коммуникаторов, популяризирующих науку.

К основным функциям коммуникации относятся:

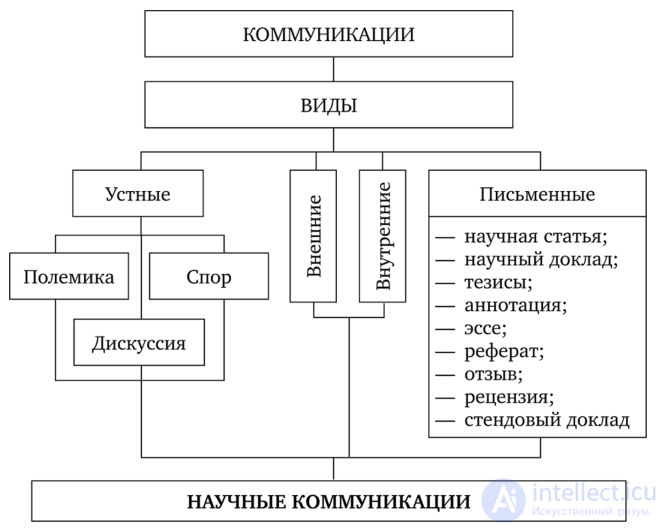

Научные коммуникации подразделяются на письменные, устные, внутренние и внешние виды (рис. 1).

Рис. 7. Виды научных коммуникаций

научное общение — вид профессионального общения, целью которого является обмен информацией в научной мыследеятель- ности людей [10; 22; 23]. Обобщенная схема научного профессионального общения представлена на рис. 2. Оно включает взаимосвязанные компоненты: мотивационный, когнитивный и поведенческий.

В профессиональном общении происходят следующие ведущие процессы: коммуникация, интеракция и перцепция. Оно включает в себя коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны. Профессиональное общение выполняет коммуникативную, когнитивную, информационную, креативную и эмотивную функции.

Как считают ученые, профессиональное общение на две трети состоит из речевого общения. Лингвисты изучают процессы образования речи и ее восприятие, коммуникативные установки, факторы, затрудняющие профессиональное общение и повышающие его результативность и т. п.

В процессе профессионального общения передача научной информации может осуществляться:

а) сверху вниз. Постановка задачи (что, когда делать); инструктирование (как, каким образом, кто);

Рис. 2. Схема профессионального общения

Профессиональные научные общества обладают необходимыми информационными и организационными ресурсами, которые позволяют им привлечь специалистов к работе над наиболее значимой проблемой и продвигать научные идеи и разработки внутри научных кругов. На данном этапе внутренней научной коммуникации происходит обмен информацией между членами научного сообщества, а также оформление научной идеи в соответствие с научным методом и научными критериями в научную литературу. На данном этапе при научной коммуникации используется научный стиль языка, особое внимание уделяется эмпирической части работы . Форматом научной коммуникации внутри научного сообщества являются: а) непосредственные связи — личные беседы, очные научные дискуссии, устные доклады, семинары; б) связи, опосредствованные техническими средствами тиражирования информации, — публикации научных журналов, реферативных журналов, монографий; в) научные конференции, конгрессы, научно-технические выставки .

Средством научной коммуникации внутри научного сообщества являются системы указателей научных ссылок, например Web of Science (Индекс цитирования научных статей) с тремя базами (Индекс цитирования естественных наук Science Citation Index (SCI), Индекс цитирования социальных наук Social Science Citation Index (SSCI) и Индекс цитирования в гуманитарных науках, литературе и искусстве Arts and Humanities Citation Index" (AHCI)). Данная система была создана в 1961 году в институте научной информации (Филадельфия, США). Система WoS включает в себя библиографическую информацию о текущих публикациях и сведения об их авторах, ссылки, указанные в этих работах. Система позволяет осуществить поиск информации, определить связи между публикациями, проанализировать динамику развития науки .

Представители власти и бизнеса являются целевой группой научной коммуникации: не являясь представителями академического сообщества, государство и бизнес проявляют профессиональный интерес к науке. Это связано с тем, что государство, главным образом, осуществляет финансовую и инфраструктурную поддержку науке: финансирование исследований через федеральные агентства, привлечение корпоративных научных сообществ (ассоциаций) для определения направлений развития науки. Например, в США были созданы Национальный научный фонд , Американская ассоциация содействия развитию науки , а в России были созданы Российский научный фонд (РСН), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Российская венчурная компания (РВК), Национальная технологическая инициатива (НТИ). Например, в России в 2016 году бюджетное финансирование пойдет на первые четыре направления НТИ: AeroNet (беспилотные летательные аппараты), AutoNet (беспилотные автомобили), MariNet (беспилотный морской транспорт), NeuroNet (распределенные компоненты сознания). РВК создает венчурные фонды для формирования частных инвестиций для создания новых технологических рынков в перспективе до 2035 года .

После стадии одобрения научной идеи в научном сообществе, научная коммуникация выходит на новый этап — этап популяризации. В рамках научной коммуникации научное сообщество выступает транслятором науки в широкие массы. Обладая необходимыми специальными знаниями, научное сообщество осуществляет их хранение и трансляцию в массы с помощью масс-медиа, которые являются посредником коммуникации между учеными и обществом в целом . Средством популяризации являются научно-популярные журналы (Журнал «Наука и жизнь», научно-популярный «Кот Шредингера (журнал)»), научно-популярные блоги («(Биомолекула»), научные электронные библиотеки (КиберЛенинка), образовательные передачи (телеканал «Наука 2.0», «Discovery Channel», научно-образовательный проект ТАСС «Чердак»), выставки, научная музеология «ЛабиринтУм», фестивали науки (Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+). Для успешной внешней научной коммуникации важно адаптировать язык донесения информации, более того, акцент делается не на эмпирической части исследований, а на результатах деятельности, практической полезности и прогнозах .

Несоблюдение требований цитирования и ссылок на источники информации, использованные в работе, называется плагиатом. Сегодня в мире и в России созданы специальные компьютерные программы для проверки наличия плагиата в публикации , например Антиплагиат. В России при РАН создана Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

В связи с тем, что качество и значимость научной работы оценивается по количественному показателю индекса цитирования научных статей, имеют место случаи фальсификации наукометрических показателей (индекс Хирша, импакт-фактор). Так например, в России в 2016 году группа ученых из Института экспериментальной и теоретической биофизики (ИТЭБ РАН), увеличивала наукометрические показатели с помощью вставки ссылок в чужие статьи. Подобные нарушения не регулируются законом, лишь этическими кодексами и нормами научной этики[10].

В ноябре 2009 года скандал под названием Климатгейт стал причиной провала климатической конференции ООН по изменению климата в Копенгагене. Раскрылось, что профессор Майкл Манн оказывал давление на редакции журналов и препятствовал публикации своих оппонентов, что противоречит научной этике[11].

Южнокорейский биолог Хван У Сок, специалист по стволовым клеткам и клонированию, был обвинен в 2005 году в нарушении медицинской этики, фальсификации данных, когда выяснилось, что его исследования были поддельными. Его статья, опубликованная в журнале Science, была отозвана. Скандал нанес огромный ущерб биотехнологическим исследованиям и престижу южнокорейской науки[12].

Немецкий радиофизик Ян Хендрик Шен получил мировую известность, работая в Bell Labs, благодаря публикации серии открытий в области физики. Он получил несколько очень престижных премий, ему прочили Нобелевскую премию. Шен опубликовал около 90 «научных» статей в престижных журналах Science и Nature, но в 2002 году был уличен в фальсификации. Статьи были отозваны, премии аннулированы, Шена уволили из Bell Labs и лишили его звания доктора[11].

В большинстве развитых стран научная коммуникация сформировалась в отдельную профессиональную и академическую дисциплину. В 2010 году вышел сборник, подготовленный Генеральной дирекцией Европейской комиссии по научно-исследовательской деятельности, объединяющий более 100 образовательных программ по научной коммуникации и журналистике в Европе (European Guide to Science Journalism Training)[13]. В России только в ноябре 2015 года Университет ИТМО г. Санкт-Петербург запустил первый образовательный курс по научной коммуникации «Миссия SciComm». Как профессиональная дисциплина научная коммуникация включает в себя такие виды деятельности, как коммуникация в научно-исследовательских организациях, научная журналистика, аудиовизуальная коммуникация, работа в музеях и центрах науки, научная визуализация и иллюстрация, научная политика и многое другое. В качестве академической дисциплины научная коммуникация занимается изучением вопросов, связанных с процессами трансляции и восприятия научной информации в обществе[14].

Данная статья про научные коммуникации подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое научные коммуникации, тематические чтения, научное общение и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и организация научно-исследовательской деятельности

Комментарии

Оставить комментарий

Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности

Термины: Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности