Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое наука, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое наука, псевдонаука, проблемы науки , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Философия.

наука – это сфера познавательной деятельности людей, система объективно-истинного знания о природной и социальной действительности, о самом человеке. Непосредственной целью науки является постижение истины и открытие объективных законов. Наука – это творческая деятельность по получению нового знания и результаты этой деятельности: совокупность знаний, приведенная в целостную систему на основе определенных принципов. Разрозненные, хаотические сведения не являются научным знанием.

Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путем сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. На этой основе выполняется синтез новых знаний или обобщения, которые описывают наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно-следственные связи, что позволяет осуществить прогнозирование. Те гипотезы, которые описывают совокупность наблюдаемых фактов и не опровергаются экспериментами, признаются законами природы или общества (см. научный метод).

По мнению историка науки И. Н. Веселовского, «Современная наука, по существу, опирается на следующие три основы: 1) применение эксперимента, наблюдения и опыта при изучении природы; 2) логические доказательства выводов, полученных из основных предпосылок; 3) возможность математического представления природных процессов.»

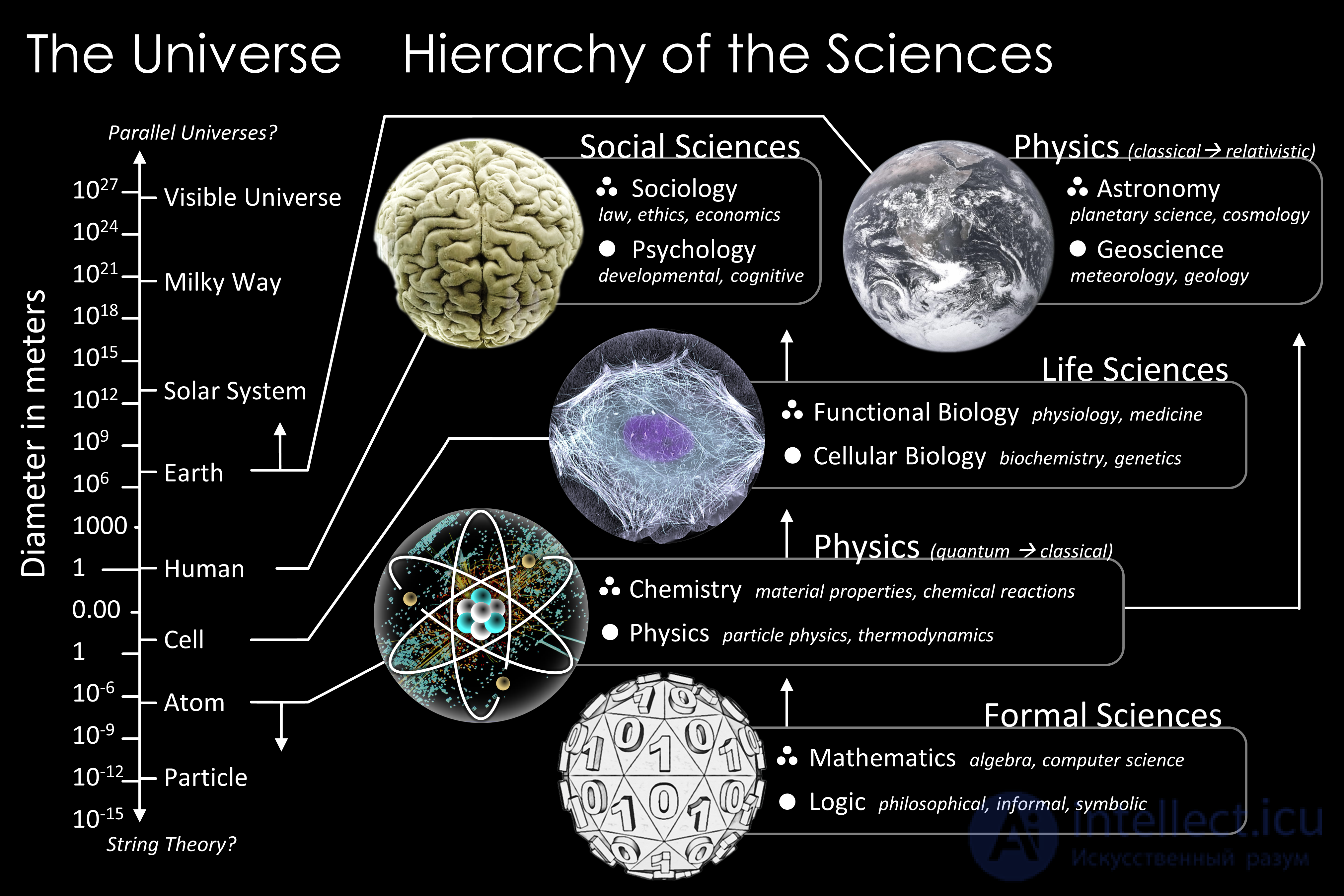

Масштабы объектов Вселенной, сопоставляемые с отраслями науки; формальные науки выделяются как основа научного знания

Наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты соответствующей деятельности:

Науковедение — исследовательская отрасль, занимающаяся изучением науки.

Как высшая форма познания и специфический тип духовного производства, наука возникла в Новое время, в XVII – XVIII вв.

Современная наука – явление многогранное по своим основным признакам, характеристикам и функциям. Она выступает как:

особая форма общественного сознания, отражающая мир в форме научных представлений, понятий, теорий;

отрасль духовного производства, в котором заняты миллионы людей, и основной продукцией которого являются понятия, законы, теории;

социальный институт со своей структурой и функциями.

Наука как деятельность по продуцированию нового знания и социальный институт. Она обеспечивает производство, накопление знания, а также его использование в практике. Наука как социальный институт включает в себя научные институты, научные школы, экспериментальные лаборатории, систему по подготовке научных кадров и т.д.

Наука разделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, срез реальности они изучают. Выделяются естественные и гуманитарные науки, науки о мышлении и технические, фундаментальные и прикладные и т.д.

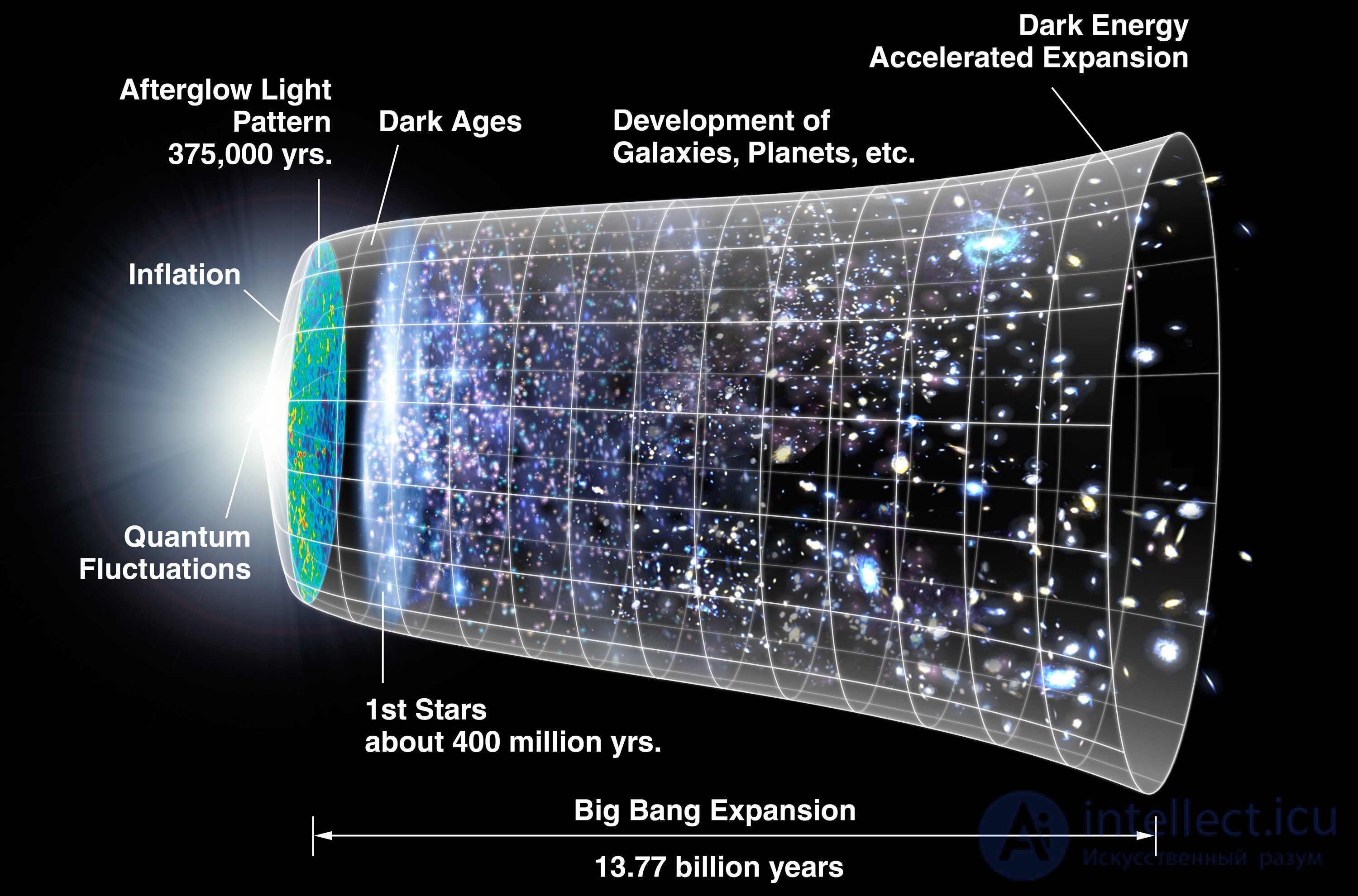

Вселенная представлена в виде нескольких дискообразных срезов через время, который проходит слева направо

Переход к собственно науке связан с новым способом формирования идеальных объектов и их связей, моделирующих практику. Теперь они черпаются не непосредственно из практики, а создаются в качестве абстракций, на основе ранее созданных идеальных объектов. Построенные из их связей модели выступают в качестве гипотез, которые затем, получив обоснование, превращаются в теоретические схемы изучаемой предметной области. Так возникает особое движение в сфере развивающегося теоретического знания, которое начинает строить модели изучаемой реальности сверху по отношению к практике с их последующей прямой или косвенной практической проверкой.

Исторически первой осуществила переход к собственно научному познанию мира математика. Затем способ теоретического познания, основанный на движении мысли в поле теоретических идеальных объектов с последующей экспериментальной проверкой гипотез, утвердился в естествознании. Третьей вехой в развитии науки было формирование технических наук как своеобразного опосредующего слоя знания между естествознанием и производством, а затем пошло становление социальных наук. Каждый из этих этапов имел свои социокультурные предпосылки.

Первый образец математической теории (эвклидова геометрия) возник в контексте античной культуры, с присущими ей ценностями публичной дискуссии, демонстрации доказательства и обоснования как условий получения истины.

Естествознание, основанное на соединении математического описания природы с ее экспериментальным исследованием, формировалось в результате культурных сдвигов, осуществившихся в эпоху Ренессанса, Реформации и раннего Просвещения.

Становление технических и социальных наук было связано с интенсивным индустриальным развитием общества, усиливающимся внедрением научных знаний в производство и возникновением потребностей научного управления социальными процессами.

На каждом из этапов развития научное познание усложняло свою организацию. Во всех развитых науках складываются уровни теоретического и эмпирического исследования со специфическими для них методами и формами знания.

Основной формой теоретического уровня выступает научная теория; эмпирического уровня – научный факт.

К середине XIX в. формируется дисциплинарная организация наук, возникает система дисциплин со сложными связями между ними. Каждая из наук (математика, физика, химия, биология, технические и социальные науки) меет свою внутреннюю дифференциацию и свои основания: свойственную ей картину исследуемой реальности, специфику идеалов и норм исследования и характерные для нее философско-мировоззренческие основания.

В первой половине XX в. наука стала приобретать еще одну функцию, она стала превращаться в социальную силу, внедряясь в различные сферы социальной жизни и регулируя различные виды человеческой деятельности.

В современную эпоху, в связи с глобальными кризисами возникает проблема поиска новых мировоззренческих ориентации человечества. В этой связи переосмысливаются и функции науки. Ее доминирующее положение в системе ценностей культуры во многом было связано с ее технологической проекцией. Сегодня важно органичное соединение ценностей научно-технологического мышления с теми социальными ценностями, которые представлены нравственностью, искусством, религиозным и философским постижением мира.

Научное познание и его специфика. Научное познание по сравнению с обыденным, художественным, философским и др. видами, имеет свои специфические особенности и представляет собой особую деятельность по получению нового знания. Каковы же особенности научно-познавательной деятельности? Начнем рассмотрение с выяснения специфики результата (продукта) научного познания. Специфика научного познания заключается в том, что это такая форма познавательной деятельности, важнейшей целью и результатом (продуктом) которой является выработка и совершенствование объективно-истинных знаний.

По сравнению с обыденным научное знание как результат и цель научно-познавательной деятельности отличается такими специфическими характеристиками, как истинность, обоснованность, системность, направленность на отражение сущностных свойств изучаемых объектов, опережение наличной практики, особым профессионально-специальным языком.

Научное познание отличается не только своим результатом, но и особым характером исследуемых объектов реальности, несводимых к объектам обыденного опыта. Научное познание, наука, не ограничивается познанием только тех объектов, которые могут быть освоены в рамках наличной, исторически сложившейся на данном этапе практики, но и такие, исследование закономерностей которых может найти применение только в будущем.

Специфические объекты науки обусловливают и привлечение особых средств научно-познавательной деятельности. Научное исследование требует использования научной аппаратуры для проведения экспериментов при изучении новых типов объектов, специальных измерительных приборов, инструментов. В качестве такого специфического средства в науке выступает специально создаваемый научный язык с четкими понятиями, терминами и определениями. Разговорный язык с его многозначными выражениями, метафорами и описаниями не может обеспечить строгость и надежность научного обоснования высказываемых положений. В современной науке широко используется и искусственный, специально созданный формализованный язык. К средствам научного познания следует отнести и идеальные регулятивы исследования – методы познания, образцы, нормы, идеалы научной деятельности и т.д.

Для организации научного познания необходим и профессионально подготовленный, обладающий специальными, научными знаниями субъект познания, который овладевает исторически сложившимися средствами, приемами и методами научно-познавательной деятельности. Кроме того, субъект научного познания, ученый, должен усвоить и определенную систему нравственных ориентиров, характерных для науки, запрещающих подтасовку фактов, плагиат т.д. Науку поддерживает мораль, которая направляет поведение ученых, помогает давать правильные общественные оценки деятельности ученых.

Научное познание имеет специфические черты: а) с точки зрения своего результата; б) с точки зрения изучаемых объектов; в) привлекаемых средств; г) целей познания.

Прежде чем переходить к анализу структуры научного познания, отметим его основное назначение и общие целевые установки. Они сводятся к решению трех задач – описанию объектов и процессов, их объяснению и, наконец, предсказанию, прогнозу поведения объектов в будущем.

Что же касается архитектуры здания науки, структуры научного познания, то в нем выделяются два уровня – эмпирический и теоретический. Эти уровни не следует смешивать со сторонами познания вообще – чувственным отражением и рациональным познанием. Дело в том, что в первом случае имеются в виду различные типы познавательной деятельности ученых, а во втором – речь идет о типах психической деятельности индивида в процессе познания вообще, причем оба эти типа находят применение и на эмпирическом, и на теоретическом уровнях научного познания.

Сами уровни научного познания различаются по ряду параметров:

по предмету исследования. Эмпирическое исследование ориентировано на явления, теоретическое – на сущность;

по средствам и инструментам познания;

по методам исследования. На эмпирическом уровне это наблюдение, эксперимент, на теоретическом – системный подход, идеализация и т. д. ;

по характеру добытых знаний. В одном случае это эмпирические факты, классификации, эмпирические законы, во втором – законы, раскрытие существенных связей, теории.

В XVII – XVIII вв. и отчасти в XIX в. наука еще находилась на эмпирической стадии, ограничивая свои задачи обобщением и классификацией эмпирических фактов, формулированием эмпирических законов.

В дальнейшем над эмпирическим уровнем надстраивается теоретический, связанный со всесторонним исследованием действительности в ее существенных связях и закономерностях. При этом оба вида исследования органически взаимосвязаны и предполагают друг друга в целостной структуре научного познания.

Структура научного познания. Научная теория и ее структура. Начальная ступень научного познавательного цикла – постановка проблемы, которую можно определить как знание о незнании, знание со знаком вопроса. В постановке проблемы необходимо, во-первых, осознание некоторой ситуации как задачи; во-вторых, четкое понимание смысла проблемы, ее формулирование с разграничением известного и неизвестного.

Второе звено цикла – выработка гипотезы (или ряда гипотез) с целью решения проблемы. Гипотеза – научно обоснованное предположение, исходящее из фактов, умозаключение, имеющее своим назначением решить научную проблему и носящее вероятностный характер. Не вдаваясь в подробности, укажем на признаки плодотворности гипотезы. Прежде всего, качество гипотезы определяется мерой ее способности охватить как исследуемый круг явлений, так и другие, в том числе и вновь открываемые явления. Сила гипотезы измеряется и тем, насколько она способна предсказывать новые факты. Наконец, гипотеза должна отвечать требованию принципиальной проверяемости, верифицируемости.

Теория в отличие от гипотезы представляет собой уже не вероятное, а достоверное знание.

Научная теория – это система знаний, описывающая и объясняющая определенную совокупность явлений, дающая обоснование всех выдвинутых положений и сводящая открытые в данной области законы к единому основанию. Например, теория относительности, квантовая теория, теория государства и права и т. д.

Обозначим основные черты научной теории:

Научная теория – это знание об определенном предмете или строго определенной, органически связанной группе явлений. Объединение знания в теорию определяется ее предметом.

Теорию в качестве важнейшего ее признака характеризует объяснение известной совокупности фактов, а не простое их описание, вскрытие закономерностей их функционирования и развития.

Теория должна обладать прогностической силой, предсказывать течение процессов.

В развитой теории все ее главные положения должны быть объединены общим началом, основанием.

Наконец, все входящие в содержание теории положения должны быть обоснованы.

Содержательные особенности эмпирического и теоретического уровней научного познания. Основные методы и формы научного познания. Одна из важных особенностей научного познания в сравнении с обыденным состоит в его организованности и использовании целого ряда методов исследования. Под методом понимается совокупность приемов, способов, правил познавательной, теоретической и практической, преобразующей деятельности людей. Эти приемы, правила, в конечном счете, устанавливаются не произвольно, а разрабатываются, исходя из закономерностей самих изучаемых объектов.

Поэтому методы познания столь же многообразны, как и сама действительность. Исследование методов познания и практической деятельности является задачей особой дисциплины – методологии.

При всем различии и многообразии методов они могут быть разделены на несколько основных групп:

Всеобщие, философские методы, сфера применения которых наиболее широка. К их числу принадлежит и диалектико-материалистический метод.

Общенаучные методы, находящие применение во всех или почти во всех науках. Их своеобразие и отличие от всеобщих методов в том, что они находят применение не на всех, а лишь на определенных этапах процесса познания. Например, индукция играет ведущую роль на эмпирическом, а дедукция – на теоретическом уровне познания, анализ преобладает на начальной стадии исследования, а синтез – на заключительной и т. д. При этом в самих общенаучных методах находят, как правило, свое проявление и преломление требования всеобщих методов.

Частные или специальные методы, характерные для отдельных наук или областей практической деятельности. Это методы химии или физики, биологии или математики, методы металлообработки или строительного дела.

Наконец, особую группу методов образуют методики, представляющие собой приемы и способы, вырабатываемые для решения какой-то особенной, частной проблемы. Выбор верной методики – важное условие успеха исследования.

Остановимся кратко на характеристике некоторых общенаучных методов исследования. Обратимся, прежде всего, к методам, которые находят применение на эмпирическом уровне научного познания – к наблюдению и эксперименту.

Наблюдение – это преднамеренное и целенаправленное восприятие явлений и процессов без прямого вмешательства в их течение, подчиненное задачам научного исследования.

Наблюдение используется, как правило, там, где вмешательство в исследуемый процесс нежелательно либо невозможно.

Наблюдение в современной науке связано с широким использованием приборов, которые, во-первых, усиливают органы чувств, а во-вторых, снимают налет субъективизма с оценки наблюдаемых явлений.

Эксперимент в отличие от наблюдения – это метод познания, при котором явления изучаются в контролируемых и управляемых условиях.

Эксперимент, как правило, осуществляется на основе теории или гипотезы, определяющих постановку задачи и интерпретацию результатов.

Преимущества эксперимента в сравнении с наблюдением состоят в том, во-первых, что оказывается возможным изучать явление, так сказать, в «чистом виде», во-вторых, могут варьироваться условия протекания процесса, в-третьих, сам эксперимент может многократно повторяться.

Наблюдение и эксперимент являются источником научных фактов, под которыми в науке понимаются особого рода предложения, фиксирующие эмпирическое знание. Факты – фундамент здания науки, они образуют эмпирическую основу науки, базу для выдвижения гипотез и создания теорий.

А теперь обратимся к методам познания, используемым на теоретическом уровне научного познания. Это, в частности, абстрагирование – метод, сводящийся к отвлечению в процессе познания от каких-то свойств объекта с целью углубленного исследования одной определенной его стороны. Результатом абстрагирования является выработка абстрактных понятий, характеризующих объекты с разных сторон.

В процессе познания используется и такой прием, как аналогия – умозаключение о сходстве объектов в определенном отношении на основе их сходства в ряде иных отношений.

С этим приемом связан метод моделирования, получивший особое распространение в современных условиях. Этот метод основан на принципе подобия. Его сущность состоит в том, что непосредственно исследуется не сам объект, а его аналог, его заместитель, его модель, а затем полученные при изучении модели результаты по особым правилам переносятся на сам объект.

Моделирование используется в тех случаях, когда сам объект либо труднодоступен, либо его прямое изучение экономически невыгодно и т. д.

С моделированием органически связана идеализация – мысленное конструирование понятий, теорий об объектах, не существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых существует близкий прообраз или аналог в реальном мире. Примерами построенных этим методом идеальных объектов являются геометрические понятия точки, линии, плоскости и т. д. С подобного рода идеальными объектами оперируют все науки – идеальный газ, абсолютно черное тело, общественно-экономическая формация, государство и т. д.

Существенное место в современной науке занимает системный метод исследования или (как часто говорят) системный подход.

Специальная разработка системного подхода началась с середины ХХ века с переходом к изучению и использованию на практике сложных многокомпонентных систем.

Системный подход – это способ теоретического представления и воспроизведения объектов как систем.

В центре внимания при системном подходе находится изучение не элементов как таковых, а, прежде всего, структуры объекта и места элементов в ней. В целом же основные моменты системного подхода следующие:

Изучение феномена целостности и установление состава целого, его элементов.

Исследование закономерностей соединения элементов в систему, т. е. структуры объекта, что, образует ядро системного подхода.

В тесной связи с изучением структуры необходимо изучение функций системы и ее составляющих, т. е. структурно-функциональный анализ системы.

Исследование генезиса системы, ее границ и связей с другими системами.

Особое место в методологии науки занимают методы построения и обоснования теории. Среди них важное место занимает объяснение использование более конкретных, в частности, эмпирических знаний для уяснения знаний более общих. Объяснение может быть:

а) структурным, например, как устроен мотор;

б) функциональным: как действует мотор;

в) причинным: почему и как он работает.

При построении теории сложных объектов важную роль играет метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Теперь встает на очередь следующая задача – воспроизвести объект, его целостную картину в системе понятий, опираясь на выработанные на первом этапе абстрактные определения, т. е. перейти от абстрактного к конкретному, но уже воспроизведенному в мышлении или к духовно-конкретному. При этом само построение теории может быть осуществлено либо логическим, либо историческим методами, которые тесно связаны между собой.

При историческом методе теория воспроизводит реальный процесс возникновения и развития объекта вплоть до настоящего времени, при логическом она ограничивается воспроизведением сторон объекта, как они существуют в предмете в развитом его состоянии. Выбор метода, естественно, не произволен, а диктуется целями исследования.

Логический метод есть тот же исторический, но очищенный от исторической формы. Так, учащийся начинает изучать математику с того, с чего начиналась ее история – с арифметики, а Маркс рисует логическим методом картину капитализма, начиная с того, откуда капитализм берет свое начало исторически – с товара.

В свою очередь исторический метод, в конечном счете, дает ту же, что и логический метод, реальную картину объекта, но логический метод при этом отягощен исторической формой.

Аксиологический статус науки в системе культуры. Систематические занятия наукой предполагают усвоение особой системы ценностей. Фундаментом выступают ценностные установки на поиск истины и на постоянное наращивание истинного знания. На базе этих установок исторически развивается система идеалов и норм научного исследования. Эти ценностные установки составляют основание этики науки, запрещающей умышленное искажение истины в угоду тем или иным социальным целям и требующей постоянной инновационной деятельности, вводя запреты на плагиат. Фундаментальные ценностные установки соответствуют двум фундаментальным и определяющим признакам науки: предметности и объективности научного познания и ее интенции на изучение все новых объектов, безотносительно к наличным возможностям их массового практического освоения. Рубеж XX и XXI столетий совпал с всеобъемлющей трансформацией цивилизации, всего устоявшегося мироустройства. Один из ее векторов – небывалый рост технологического могущества человечества. Другой – политическая, экономическая, информационная и культурная глобализация общественной жизни. Наконец, еще один вектор перемен указывает на беспрецедентное нарастание факторов риска, глобальных угроз и вызовов будущему всей населенной ойкумене нашей планеты. Другими словами, чем могущественнее становится человечество, тем опаснее и неопределеннее оказывается его будущее.

Усиление роли религии в современном обществе активизировало внимание исследователей на вопросе о соотношении науки и религии, знания и веры, хотя эта проблема берет свое начало уже в средневековой философии. Вера имеет несколько значений:

Принятие в качестве истины тезиса, не доказанного с достоверностью или принципиально недоказуемого (гносеологическая вера);

Осознание и принятие какого-либо тезиса как ценности, решимость придерживаться его вопреки жизненным обстоятельствам в качестве личной жизненной стратегии (психологическая вера);

Вера в сверхъестественное (религиозная вера).

Взаимоотношения знания и веры может вылиться в одну из трех основных позиций: абсолютизация знания и полное исключение веры; гипертрофирование веры в ущерб знанию; попытка совместить оба полюса.

Научное и вненаучное знание. Наряду с научным знанием в культуре всегда сосуществует достаточно заметный слой знаний, который организован иначе, чем знание научное. Нельзя потребовать от научного знания, чтобы с его помощью описывались все составляющие человеческою бытия и жизненного мира людей.

Этнонаука (еthno – народ) – традиционный вид системы специализированного знания, называемый «народной наукой». Этнонаука является результатом накопления и сохранения наблюдений, сведений, положительного опыта, относящихся к тем или иным важным для людей сферам жизнедеятельности. Народная наука выступает как продукт коллективного сознания и накопленного опыта. Со временем происходит централизация и спецификация этого опыта. Хранение и применение народной науки становится делом специальных групп или каст общества – шаманов, знахарей, жрецов, старейших племен, владеющих определенными знаниями. Этнонаука существует, как правило, в устной форме и организована как передаваемое непосредственно от человека к человеку рецептурно-практическое знание. Оно выражалось в лаконичной форме примет, наставлений, заветов, священных обычаев и ритуалов. Знание, аккумулированное в народных науках, является по-своему весьма глубоким, целесообразным и высокоэффективным в практическом отношении В современной культуре народные науки существуют как реликтовые образования, постоянно лишаемые своей основной питательной среды – традиционной народной жизни, своеобразного миропонимания. Это и определяет несоизмеримость этнонауки с современным научным знанием. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Вместе с тем в свете все более угрожающих экологических проблем представляется возможным иначе посмотреть на «народные технологии», которые были более органично вписаны в природные циклы, не разрушали окружающую среду. С точки зрения «экологии культуры» многовековой, спрессованный в народных науках опыт успешного выживания в порой тяжелых жизненных условиях (как это характерно для северных районов «рискованного земледелия», например) может быть достаточно успешным, а постиндустриальные технологии в отдаленном будущем, возможно, будут больше походить на технологии народные, гармонично вписанные в природную среду.

Протонаучное знание (преднаучное знание, предшествующее научному) – знание, представляющее собой первичные формы осмысления реальности, формирующиеся в процессе становления научного знания, когда еще отсутствует необходимый эмпирический материал, не разработаны методы исследования и нормы построения теории. Протонаука опирается как на существующие достоверные знания, так и на субъективные предположения исследователя, его творческое воображение. Протонаучное знание создает предпосылки для построения достоверных теоретических концепций, выступая в качестве определенных «строительных лесов» научных теорий, с возникновением которых протонаучное знание исчерпывает свои возможности. Так, становлению классического естествознания в XVII – XVIII вв. предшествовало учение о флогистоне как основе химической энергии, теплороде, которому приписывались причины тепловых процессов и т.п. На основе этих представлений давались объяснения химическим и тепловым явлениям, а также осуществлялось становление подлинно научного знания, например, становление основ термодинамики, химической теории и т.д.

Историческая судьба астрологии (греч. astron – звезда и logos – учение) также в известной степени совпадает с историческими судьбами других наук и проходит путь от преднаучного (протонаучного знания) к теоретическому. Астрология зарождается на Востоке, затем попадает в Грецию, где она оформляется как достаточно обоснованное учение об определенной зависимости между «земными» событиями, т.е. событиями, происходящими в нашей земной жизни, и событиями «небесными», т.е. происходящими с небесными телами в мире звезд.

С новой силой астрология возродилась в эпоху Возрождения, затем в XIX веке в свете «подлинной» науки и ее четкими и однозначными критериями научности астрология считалась недостойной внимания лженаукой, шарлатанством и была прочно забыта, но уже в XX столетии астрология не может пожаловаться на недостаток внимания к ней со стороны просвещенного научного сообщества.

Несмотря на довольно распространенное мнение о том, что астрологические представления либо просто не имеют никакого отношения к науке, либо являются наукообразными (квазинаучными) представлениями, все же следует иметь в виду, что реальную основу астрологических предсказаний образует многотысячный опыт человечества, отлагающийся в самых разнообразных формах. Астрологические предсказания весьма существенно отличаются от традиционных форм гадания «по звездам», ибо в основании их лежит не поклонение звездам, а теоретические, иногда высоко математические конструкции. Теория астрологии включает в себя довольно значительный объем объективных сведений о небесных телах, характере их движения, траекториях и взаимном расположении. Эти представления, конечно же, не являются исключительно астрологическим достоянием, но астрология принимала участие в их разработке. Именно астрологи почти до конца XIX столетия издавали регулярно создаваемые таблицы и календари (эфемериды), указывающие движение небесных тел для каждого года, которые обогащали запас знаний астрономического характера.

В реальном процессе развития науки наряду с научным знанием формируются различные виды ненаучного знания, которые или закладывают основу для становления отдельных наук и дополняют их, или выступают в роли псевдонаучных построений, наносящих огромный вред научному знанию.

В науке плагиат оценивается как кража, когда человек выдает чужие научные результаты и идеи за свои. Ложью, считается преднамеренное искажение данных эксперимента, исследования. Целью ученого должен быть поиск истины, нового достоверного знания, а не соображения личной выгоды, славы и др. Ученый должен мужественно отстаивать свои убеждения, а также обладать мужеством отказаться от них, если станет очевидной их ошибочность.

В современной науке особую остроту приобрели вопросы, касающиеся взаимоотношений науки и ученого с обществом, вопросы социальной ответственности ученого. Речь идет о том, как будут использованы достижения науки, не обернутся ли знания против человека. Развитие генной инженерии, биотехнологий, медицины открыли возможности направленного воздействия на наследственность организмов, вплоть до создания организмов с заранее заданными свойствами. Человек может сконструировать новую форму жизни, резко отличающуюся от всего нам известного, но он не сможет вернуть ее назад, в небытие. Возникла опасность появления организмов-мутантов. Широко обсуждается проблема клонирования людей, ибо она затрагивает не только интересы и амбиции ученых, но и все человечество.

Ученый должен предвидеть возможные неблагоприятные последствия его исследований. Только те научно-технические решения, которые приняты на основе достаточно полной информации, можно считать социально и морально оправданными.

Проблема социальной ответственности ученых состоит в том, что власть над природой, над социально-экономическими и политическими процессами, которой располагают человеческие сообщества, сочетается с беспомощностью в понимании внутреннего мира отдельного человека и в бессилии влиять на него. Уже созданы эффективные технологии манипулирования сознанием людей, подчинения их поведения чужой воле. Но так и не удалось создать общественные институты и механизмы, способствующие возвышению моральных достоинств человека и противостоящие злу. У человечества были альтернативы, но оно поступалось ими не только в силу тех или иных материальных причин и побуждений. Немалую – а, может быть, и решающую – роль сыграл кризис европейской, а в дальнейшем и всей западной культуры, обнаружившийся еще в XIX веке, а в следующем столетии ставший доминантой духовной жизни Запада и всей цивилизации в целом.

Бесспорно, что в моральной истории человечества философия всегда занимала достойнейшее и даже центральное место. Столь же бесспорно, что образцовая моральность невозможна без философии (нравственность без философии – это нонсенс, бессмыслица). Но не менее бесспорно и то, что как философия в целом, так и особенно ее моральная часть, этика, остаются в значительной степени невостребованными. Невостребованность философии – это самый настоящий отказ от образцовой моральности. Почему она случается и может ли быть преодолена?

Факт невостребованности философии и этики не удивляет: люди – странные существа, как часто они подобно воронам устремляются к блестящим безделушкам, не замечая при этом под ногами подлинные сокровища. Удивляет другое: почему-то даже после более чем двухтысячелетней истории философии и философской этики человечество к ней слабовосприимчиво. Можно объяснить этот факт в первую очередь следующими причинами. Во-первых, искусная и умная философия трудна для понимания, многим она просто-напросто недоступна. Во-вторых, разделение наук привело к выделению философии в самостоятельную область знания, за ее пределами стали считать, что можно вполне обойтись и без философии. В-третьих, философы не побеспокоились о том, чтобы представить свое любимое детище в адаптированном для нефилософов виде. В-четвертых, успехи моральной философии не столь масштабны, как бы хотелось. Довольно часто даже в воззрениях выдающихся философов, авторов философских направлений, с большим трудом удается выделить моральный аспект, извлечь его из общефилософской оболочки. Даже в начале XXI века в морали очень часто довольствуются поверхностными представлениями, далекими от высоких научных стандартов.

Итак, невостребованность моральной философии – это не результат злого умысла каких-либо лиц. Это – результат того, что делается в моральной области, где ощущается острая потребность в интенсификации, как этических исследований, так и междисциплинарных связей между философами и нефилософами.

Перспективы развития науки в XXI веке и ее приоритеты. Среди тенденций, существующих сегодня в гуманитарных науках можно выделить следующие:

В гуманитарные науки все более проникают математические методы анализа данных и моделирования социальных и экономических процессов. Процесс математизации естествознания, начавшийся в средние века с механики и физики и продолжавшийся непрерывно до нашего времени, захватывает теперь и гуманитарные науки. Математические модели становятся общим языком науки, подчеркивая и поддерживая целостность научного знания.

Вторая половина XX века стала периодом перехода наиболее развитых стран от индустриальных к так называемым постиндустриальным или информационным обществам, для которых одной из главных отраслей экономики становится индустрия информации.

Производительность труда в данной отрасли существенно зависит от степени автоматизации умственного, или интеллектуального, труда, и эту задачу решают новые информационные технологии, основанные на широком использовании электронно-вычислительной техники, современных систем связи и их программного обеспечения.

Следующим из важнейших является принцип диалогизма. Его методологические основы, как и сама теория диалога, получили всестороннее развитие и обоснование в произведениях М.М.Бахтина, составивших целую эпоху в гуманитарном мышлении XX века. Оценивая вклад Бахтина в развитие духовной сферы цивилизационного процесса, интерпретатор и популяризатор его наследия В.С.Библер охарактеризовал бахтинскую идею диалога как «одно из напряженных сосредоточий реальной полифонии гуманитарного мышления XX века».

Еще один из важнейших принципов – рационализм. Может показаться странным, что в конце XX столетия приходится специально обращать внимание на вещи, казалось бы, само собой разумеющиеся. Культ рационалистичности, возникший в конце XVIII века как отражение веры в бесконечные возможности человеческого разума, достаточно быстро стал перерождаться в свою противоположность, при этом внешняя атрибутика рационального стала затмевать его суть.

Все эти уходящие реалии не просто бесследно исчезают со страниц европейской и мировой истории – создается среда для утверждения нового гуманистического мировосприятия. В XXI веке становятся значимыми следующие признаки:

С развитием письменности в странах древних цивилизаций накапливались и осмысливались эмпирические знания о природе, человеке и обществе, возникали зачатки математики, логики, геометрии, астрономии, медицины. Предшественниками современных ученых были философы Древней Греции и Рима, для которых размышления и поиск истины становятся основным занятием. В Древней Греции появляются варианты классификации знаний.

Наука в современном понимании начала складываться с XVI—XVII веков. В ходе исторического развития ее влияние вышло за рамки развития техники и технологии. Наука превратилась в важнейший социальный, гуманитарный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру. Объем научной деятельности с XVII века удваивается примерно каждые 10—15 лет (рост открытий, научной информации, числа научных работников) .

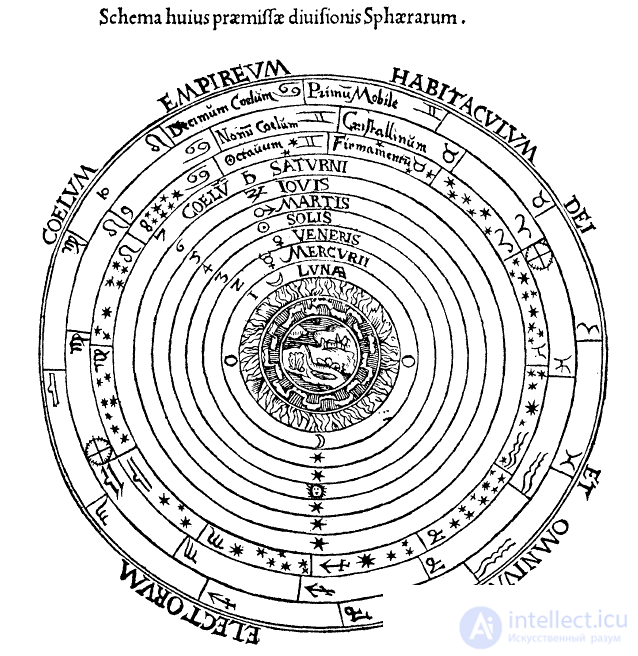

Вселенная в понимании Аристотеля и Птолемея из работы Питера Апиана « Космография » 1524 года. Земля состоит из четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха. Земля не движется и не вращается. Он окружен концентрическими сферами, содержащими планеты, солнце, звезды и небеса

Совокупность занимающихся наукой людей составляет научное сообщество. Научное сообщество представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, в которой действуют и государственные учреждения, и общественные организации, и неформальные группы. Отличительной чертой этого сообщества является повышенная степень признания авторитета, достигнутого научными успехами, и сниженный уровень признания авторитета властного, что порой приводит к конфликту государства и научного сообщества. Также следует отметить более высокую, чем в других социальных сферах, эффективность неформальных групп и особенно отдельных личностей. Важнейшими задачами научного сообщества являются признание или отрицание новых идей и теорий, обеспечивающее развитие научного знания, а также поддержка системы образования и подготовки новых научных работников.

Образ жизни и мировоззрение людей научного сообщества могут существенно отличаться от распространенных в обществе. Считается, что сейчас в научном сообществе преобладают атеистические и скептические воззрения. Проведенные в 1990-х годах исследования показали, что лишь 7 % членов американской Национальной академии наук и 3,3 % членов академии наук Великобритании оказались верующими. В то же время, согласно общенациональному опросу, верующими считают себя 68,5 % населения Великобритании [неавторитетный источник?]. В. Л. Гинзбург в статье на Атеизм.ру указав, что «В статье Изинга („Поиск“ № 25, 1998) приведена опубликованная ранее в Nature (т. 386, с. 435, 1997) таблица, свидетельствующая о том, что среди американских ученых в 1916 г. было 42 % верующих, а в 1996 г. 39 % верующих, то есть их уменьшение невелико. Это кажется странным в свете огромных достижений науки за прошедшие между опросами 80 лет», высказал мнение, что возможной причиной этого стала «реакция на воинствующий атеизм коммунистов» . Социолог Элайн Говард Экланд (англ.)русск. провела опрос 1646 преподавателей работающих в элитных университетах США, предложив им ответить на 36 вопросов на тему веры и духовных практиках, в ходе которого установила, что среди ученых естественно-научного направления (биология, физика и химия) атеистами являются 38 %, причем больше всего неверующих — 41 % оказалось среди биологов, в то время как у социологов — 31 %, а самое меньшее число — 27 % — у политологов . По данным, опубликованным в июне 2005 года исследователями из Чикагского университета, 76 % американских докторов считают себя верующими, а 59 % убеждены в существовании загробной жизни . История науки свидетельствует об изменчивости господствующих представлений и доктрин в науке, а также об их зависимости от политической конъюнктуры соответствующего государства или исторического периода.

Ученый — представитель науки, осуществляющий осмысленную деятельность по формированию научной картины мира, чья научная деятельность и квалификация в той или иной форме получили признание со стороны научного сообщества. Основной формальный признак признания квалификации — публикация материалов исследований в авторитетных научных изданиях и доклады на авторитетных научных конференциях. Доклад на всероссийских и международных научных конференциях приравнивается к научной публикации, однако для соискателей ученой степени существует ряд ограничений . В России сделана формальная попытка отделить авторитетные научные издания от прочих в виде списка изданий, публикации в которых признаются ВАК. Однако даже среди авторитетных изданий и конференций существует понимаемая не вполне однозначно система приоритетов. Как правило, наибольшим приоритетом пользуются международные издания и конференции, и признание на международном уровне выше национального. Авторитет и признание квалификации ученого связан с его известностью в узких кругах специалистов. Существуют попытки выстроить рейтинги по числу ссылок на работы данного ученого из работ других ученых. Например, среди профессоров в одной и той же области знания лучшим экспертом по отдельному научному направлению считается тот, кто является автором публикаций именно по этому направлению. А если оба автора (в одном ученом звании) работают по одному и тому же направлению науки, то лучшим экспертом будет тот, на чьи работы ссылаются больше, следовательно, признают квалификацию другие авторы. Так формируется престиж специалиста в научном сообществе.

Среди ученых принято любую достаточно длительную работу по исследованию какой-то определенной темы завершать публикацией соответствующей монографии, которая обычно содержит детальное описание методики исследования, изложение результатов проведенной работы, а также их интерпретацию.

В ученом сообществе высоко ценится педагогическая работа. Право читать лекции в престижном учебном заведении является признанием уровня и квалификации ученого. Высоко также ценится создание научной школы, то есть подготовка нескольких ученых, развивающих идеи учителя.

В научном сообществе существует довольно большое количество научных организаций. Активную роль в развитии науки играют добровольные научные общества, основной задачей которых является обмен научной информацией, в том числе, в ходе проводимых конференций, и благодаря публикациям в периодических изданиях, выпускаемых обществом. Членство в научных обществах является добровольным, часто свободным и может требовать членских взносов. Государство может оказывать этим обществам различную поддержку, а общество может высказывать согласованную позицию властям. В некоторых случаях деятельность добровольных обществ охватывает и более широкие вопросы, например, стандартизации. Одним из наиболее авторитетных и массовых обществ является IEEE. Международные научные союзы допускают как коллективное, так индивидуальное членство. Национальные академии наук в некоторых странах Европы исторически выросли из национальных научных обществ. В Великобритании, например, роль Академии играет Королевское научное общество.

Первые научные общества появились в Италии в 1560-х годах — это были «Академия тайн природы» (Academia secretorum naturae) в Неаполе (1560), «Академия Линчеев» (Accademia dei Lincei — дословно, «академия рысьеглазых», то есть обладающих особой зоркостью) в Риме (1603), «Академия опытных знаний» («Академии опытов», 1657) во Флоренции. Все эти итальянские академии, в которых участвовало немало значительных мыслителей и общественных деятелей во главе с приглашенным почетным членом Галилео Галилеем, были созданы с целью пропаганды и расширения научных знаний в области физики на основе регулярных встреч, обмена идеями и проведения экспериментов. Бесспорно, они повлияли на развитие европейской науки в целом.

Необходимость ускоренного развития науки и техники потребовала от государства более активного участия в развитии науки. Соответственно, в ряде стран, например, в России, Академия создана по указу сверху. Однако в большинстве Академий наук приняты демократические уставы, обеспечивающие им относительную независимость от государства.

Научные организации:

Научные институты — академии и НИИ — сотрудничают на международном уровне. Современные крупномасштабные научные проекты, такие как расшифровка генома человека или Международная космическая станция, требуют огромных материальных затрат и координации деятельности многих научных и производственных коллективов. В большинстве случаев это эффективнее делать в международной кооперации.

Международные научные институты:

За научные достижения ученым присуждаются научные премии и медали.

Научный юмор — вид профессионального юмора, который основан на необычных или парадоксальных аспектах научных теорий и научной деятельности. Часто научный юмор не может быть адекватно воспринят и оценен людьми, не имеющими достаточных познаний в соответствующей области науки.

Также научным юмором можно назвать высмеивание ученых и некоторых аспектов науки (например, Шнобелевская премия — пародия на Нобелевскую премию).

Некоторые попытки сбора научного юмора воспринимаются с сильным непониманием. Например, был телефонный разговор составителей сборника «Физики шутят» с другими учеными, в котором собеседники составителей сказали: «наши сотрудники занимаются серьезными делами и им не до шуток»[10].

Предметный и объективный способ рассмотрения мира отличает науку от иных способов познания, таких как обыденное, художественное, религиозное, мифологическое, эзотерическое, философское постижение мира. Например, в искусстве отражение действительности происходит как сумма субъективного и объективного, когда воспроизведение реальности обычно предполагает эмоциональную оценку или реакцию. Следование научному методу формирует научный образ мышления.

В структуру современного научного метода, то есть способа построения новых знаний, входят:

На каждом этапе принципиальное значение имеет критичное отношение как к данным, так и к полученным результатам любого уровня. Необходимость все доказывать, обосновывать проверяемыми данными, подтверждать теоретические выводы результатами экспериментов отличает науку от других форм познания, в том числе от религии, которая основывается на вере в те или иные основные догматы.

Представления о науке и научном методе — методология науки, со временем менялись.

Можно выделить три основных направления в научных исследованиях[11]:

Многие ученые проводили научные эксперименты на себе.

Философия науки представлена множеством оригинальных концепций, предлагающих те или иные модели познавательной деятельности и развития науки. Она сосредоточена на выявлении роли и значимости науки, характеристик науки, позволяющих отличить ее от других видов познавательной деятельности.

Философия науки имеет статус исторического социокультурного знания независимо от того, ориентирована она на изучение естествознания или социально-гуманитарных наук. Философа науки интересует научный поиск, «алгоритм открытия», динамика развития научного знания, методы исследовательской деятельности. (Философия науки, хотя и интересуется разумным развитием наук, но все же не призвана непосредственно обеспечивать их разумное развитие, как это призвана обеспечивать многоотраслевая метанаука).

Если основная цель науки — получение истины, то философия науки является одной из важнейших для человечества областей применения его интеллекта, в рамках которой ведется обсуждение вопроса «как возможно достижение истины?»

Убежденность во всемогуществе науки и уверенность в том, что в силу непрерывности процесса накопления научного знания, непознанное остается таковым лишь временно, является непрерывным стимулом для продуктивной деятельности постоянно обновляющегося научного общества. Между тем этот постулат не может в рамках научного метода ни быть экспериментально опровергнутым, ни доказанным, и потому в силу критерия Поппера не считается научным.

Однако имеется возможность отделить область, в которой наука компетентна в отношении познания объективно существующей реальности, от знаний о той части этой реальности, которая принципиально не может быть исследована при использовании научного метода. Этот раздел проходит по линии разграничения вопросов, задаваемых природе, на такие, которые подразумевают принципиальную возможность получить на них достоверные ответы опытным путем, и такие, которые таковыми лишь кажутся[13].

Широко известна теорема Геделя о неполноте, согласно которой в рамках любой формальной системы, включающей арифметику натуральных чисел, если эта система непротиворечива, нельзя доказать ее непротиворечивость.

Так Лобачевский еще в 1829 году в работе «О началах геометрии» представил неевклидову геометрию пространства, такую же свободную от противоречий, как и евклидова. Таким образом, он показал, что пространство, может быть описано двумя различными несовместимыми, но внутренне логически непротиворечивыми геометриями

Алан Тьюринг доказал в 1936 году, что проблема остановки неразрешима на универсальной вычислительной машине, не существует общего алгоритма решения этой проблемы[14] даже при наличии точного логического описания.

Наука оперирует моделями реальных объектов, в той или иной степени отличающимися от реального мира. Возникающая при этом проблема носит название «соотношение карты и территории».

Одной из проблем философии науки, гносеологии, является проблема достоверности научного знания. В общем случае эта проблема сводится к вопросу: «Объективно ли научное знание?». Наиболее распространенным ответом является «умеренно релятивистский»: достигнутое научное знание является достоверным (объективным), если на данный момент оно подтверждено множеством независимых источников и наблюдений.

Антисциентисты считают, что наука не способна доказать свои базисные утверждения, следовательно ее мировоззренческие выводы логически некорректны, а потому сциентизм считается недостаточно обоснованным для признания справедливым основных тезисов данного направления.

Суждения русских религиозных мыслителей, в частности Н. Бердяева (1874—1948), Л. Шестова (1866—1938), С. Франка (1877—1950), занимают особую страницу в критике науки. «Вера в бога науки ныне пошатнулась, — убежден Н. Бердяев, — доверие к абсолютной науке, к возможности построить научное мировоззрение, удовлетворяющее природу человека, подорвано». Причины того он видит в том, что «в область научного знания вторгаются новые явления, которые казенный догматизм ученых недавно еще отвергал как сверхъестественное… А с другой стороны, философия и гносеология выяснили, что наука сама себя не может обосновать, не может укрепить себя в пределах точного знания. Своими корнями наука уходит в глубь, которую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается к небу. <…> Даже для людей научного сознания становится все ясней и ясней, что наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере, откровении, чуде и т. п. Да и какая наука возьмет на себя смелость решать эти вопросы? Ведь не физика же, не химия, не физиология, не политическая экономия или юриспруденция? Науки нет, есть только науки [В значении дисциплины]. Идея науки, единой и все разрешающей, переживает серьезный кризис, вера в этот миф пала. <…> Наука есть лишь частная форма приспособления к частным формам бытия»[19].

Бердяев по-своему решает проблему сциентизма и антисциентизма, замечая, что «никто серьезно не сомневается в ценности науки. Наука — неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку все должно покоряться, что ее запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода… Но и тут можно указать на плюрализм научных методов, соответствующий плюрализму науки. Нельзя, например, перенести метод естественных наук в психологию и в науки общественные». И если науки, по мнению Н. Бердяева, есть сознание зависимости, то научность есть рабство духа у низших сфер бытия, неустанное и повсеместное сознание власти необходимости, зависимости от «мировой тяжести». Бердяев приходит к выводу, что научная общеобязательность — это формализм человечества, внутренне разорванного и духовно разобщенного.

Л. Шестов пишет, что наука покорила и соблазнила человечество не своим всеведением и не доказательством невозможности удовлетворительного разрешения всех сомнений тревожащих людей, а житейскими благами, вскружившими голову столь долго бедствующему человечеству. Он ссылается на Толстого, Достоевского и других авторов, пытавшихся противопоставить мораль науке, но чьи старания не смогли этого сделать. «Закон или норма является отцом двух сестер — науки и нравственности. Они могут быть во вражде временами и порою даже ненавидеть друг друга, но рано или поздно скажется их общее родство, и они непременно помирятся».

Еще Шестов указывает множество единичных фактов выбрасываемых наукой за борт словно ненужный и лишний балласт. Наука, по его мнению, обращает свой взор лишь на те явления, которые случаются постоянно и с известной правильностью. Самым драгоценным материалом для науки являются случаи, в которых явление может быть вызвано искусственно, то есть когда есть возможность эксперимента. Он задается вопросом, как же тогда быть с единичными, не повторяющимися и не вызываемыми случаями. Наука, по его мнению, требует молчать о них. Шестов обращается к современникам с тем, чтобы те забыли научное донкихотство и постарались довериться себе. Однако, многие единичные явления (которые на определенном этапе истории только кажутся уникальными, что является одним из важных свойств исторического развития науки) могут быть изучены при накоплении фактов о них, которые, впоследствии могут обобщаться и систематизироваться в какую-либо теорию, например, коренной перелом в представлениях о кометах произошел благодаря Э. Галлею: до него каждую из них считали посещающими Солнечную систему один раз (уникальными), ученый же, вычислив орбиты 24 комет, идентифицировал несколько как одну, названную потом его именем, и, главное, предсказал ее новое появление.

Представители интегрального традиционализма характеризуют современную науку как редукционистскую, натуралистскую, эволюционистскую, секуляристскую и рационалистическую, и считают ее необъективной и предубежденной. По их мнению, наука — это догматическая система верований, базирующихся на непроверенной эпистемологии, которая не является знанием вообще или, как минимум, представляет собой существенно ограниченный взгляд на действительность, упускающий многое сугубо за счет своей методологии.

Станислав Лем писал (например, в «Summa Technologiae») о некоторой искусственности человеческого научного подхода к изучению Вселенной и его ограниченности вследствие этого[28]:

…наше неумение поставить Природе правильный вопрос. Человек задает Природе множество вопросов, с ее «точки зрения» бессмысленных, и желает получить ответы однозначные и укладывающиеся в любезные ему схемы. Одним словом, мы стремимся открыть не Порядок вообще, а лишь некоторый определенный порядок, наиболее экономный («бритва Оккама»!), однозначный (не позволяющий интерпретировать себя различными способами), всеобщий (господствующий во всем Космосе), независимый от нас (независимый от того, как и кто его изучает) и неизменный (то есть такой, для которого законы Природы не изменяются с течением времени). Но все это постулаты, введенные исследователем, а не открывшиеся нам истины. Ни Космос не был создан для нас, ни мы для него. Мы — побочный продукт звездной эволюции, а такую продукцию Вселенная производила и производит в огромном количестве.

По мнению А. Эйнштейна[29]:

Одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к <…> науке, — это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой <…> Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. …

К этой негативной причине добавляется и позитивная. Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени заменить этот мир созданной таким образом картиной.

Существует также точка зрения, согласно которой главной причиной занятий наукой (как и любой другой деятельностью, направленной на создание культурной продукции), является несознательное проявление полового отбора в виде ухаживания, что объясняет непропорционально большое количество мужчин среди ученых и соответствие периодов высокой интеллектуальной и сексуальной активности в жизни человека[30][31].

Научная картина (модель) мира — система представлений о свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и принципов[32].

В процессе развития науки происходит постоянное обновление знаний, идей и концепций, более ранние представления становятся частными случаями новых теорий. Научная картина мира не догма и не абсолютная истина. Научные представления об окружающем мире основаны на всей совокупности доказанных фактов и установленных причинно-следственных связей, что позволяет с определенной степенью уверенности делать способствующие развитию человеческой цивилизации заключения и прогнозы о свойствах нашего мира. Несоответствие результатов проверки теории, гипотезе, концепции, выявление новых фактов — все это заставляет пересматривать имеющиеся представления и создавать новые, более соответствующие реальности. В таком развитии — суть научного метода.

Попытки классифицировать области человеческого знания по различным основаниям предпринимались еще со времен античности.

Так, Аристотель подразделял[33] науки на три разновидности, которые выстраивал в своеобразную иерархию:

Созданную им формальную логику Аристотель не отождествлял с философией, считал «органом» (орудием) всякого познания[34].

Классификация римского энциклопедиста Марка Варрона включала в себя следующие науки: грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрология, музыка, медицина и архитектура[35].

Мусульманские арабские ученые делили науки на арабские (поэтика, ораторское искусство) и иностранные науки (астрономия, медицина, математика)[35].

Попытки классификации продолжились в средние века. Гуго Сен-Викторский в Дидаскаликоне делит науки на четыре группы[36]:

Роджер Бэкон также выделял четыре класса наук: грамматика и логика, математика, натурфилософия, метафизика и этика. При этом основой наук о природе он считал математику

Им были выработаны новые принципы, органично сочетавшие два основных момента: объективный подход и принцип субординации (или принцип развития). Единым, общим для всех областей природы понятием «форма движения» Энгельс охватил различные виды энергии, действующие в неживой природе, и жизнь (биологическую форму движения). Отсюда следовало, что науки располагаются естественным образом в единый ряд: механика... физика... химия... биология. Был построен ряд наук: математика, механика, химия, физика, биология.

Существуют 2 подхода:

Современная классификация наук (начало XX века)

Трошин произвел деление материального мира на 6 классов:

1 – микрообъекты;

2 – устойчивые структуры;

3 – макрообъекты;

4 – жизнь во всех проявлениях;

5 – искусственная природа;

6 – человеческое общество.

Трудно провести классификацию наук по этому признаку. Науки относятся одновременно к разным классам.

Кедров разработал наиболее полную классификацию наук. Кедров разделил всю действительность на природу и человека. В человеке он выделил общество и мышление. Науки о природе – естественные, об обществе – социальные, и о мышлении - философские.

Советский философ, историк и методолог науки Б. М. Кедров разработал более подробную классификацию наук. Кедров разделил всю действительность на природу и человека. В человеке он выделил общество и мышление. Науки о природе — естественные, об обществе — социальные, и о мышлении — философские

| Общественные и гуманитарные науки | Естественные науки | Технические науки |

|---|---|---|

| Культурная антропология | Астрономия | Агрономия |

| Археология | Биология | Архитектура |

| География (экономическая) | География (физическая) | Аэронавтика |

| Лингвистика (языкознание) | Геология | Баллистика |

| Искусствоведение | Медицина | Бионика |

| История | Почвоведение | Биотехнологии |

| Клиометрия | Физика | Геодезия |

| Краеведение | Химия | Геомеханика |

| Культурология | Психология | Информатика |

| Литературоведение | Математика | Кораблестроение |

| Педагогика | Гидрология | Пищевые технологии и кулинария |

| Политология | Геофизика | Криптография |

| Психология | Геохимия | Материаловедение |

| Религиоведение | Естествознание | Машиноведение |

| Социология | Природоведение | Метрология |

| Филология | Зоология | Механика |

| Философия и история философии | Ботаника | Нанотехнология |

| Экономика | Астрофизика | Робототехника |

| Этнография | Системотехника | |

| Юриспруденция | Трибология | |

| Библиотековедение | Электротехника | |

| Книговедение | ||

| Архивоведение | ||

| Урбанистика |

Такие науки, как математика, логика, информатика, кибернетика иногда выделяются в отдельный класс — формальные науки, иначе называемые абстрактными науками. Формальным наукам противопоставляются естественные и социальные науки, которые получают общее обозначение эмпирические науки. Другие же ученые считают математику точной наукой, а остальные когнитивными науками.

Создание новой науки (самостоятельного научного направления) сопровождается этапами:

Наука считается самостоятельной дисциплиной, если в процессе развития ее предмет осознается, имеются существенные систематизированные основы ее научного содержания и созданы специфические методы[47].

Примером создания новых наук в естествознании могут быть науки геологического цикла.

Научная литература — научные труды, монографии и журналы.

От обычной литературы и философских трудов их отличает доказательность мыслей, основанной на достоверных экспериментах и опоре на научные источники.

Популяризация науки — процесс распространения научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга людей.

Популяризация науки, «перевод» специализированной информации на язык малоподготовленного слушателя, читателя — одна из самых важных задач, стоящих перед учеными-популяризаторами.

Задача популяризатора науки — превратить так называемую «скучную, сухую» научную информацию в интересную, понятную и доступную всем информацию. Направлена эта информация может быть как на все общество, так и на его часть, подрастающее поколение, — талантливых школьников.

Важную роль в популяризации науки играет научная фантастика. Именно она предсказала множество научных открытий. Существенный вклад в это внес фантаст Жюль Верн.

Приход молодежи в науку и высокотехнологичные области производства, внимание непосвященной части общества к научным проблемам зависят от уровня популяризации[49].

Ученые, как носители научной информации, заинтересованы в ее сохранении и приумножении, чему способствует приток в нее молодежи. Ведь популяризация науки увеличивает количество людей, интересующихся наукой, и стимулирует вступление их в нее.

Часто бывает, что при популяризации научной информации она упрощается и постепенно превращается в научный миф.

Мы отдаем себе отчет, что должны все-таки объяснять людям, налогоплательщикам, что мы делаем. Но нужно популяризировать те области науки, которые уже полностью понятны. Современную науку труднее популяризировать. Рассказывать про всякие кварки, струны, поля Янга-Миллса… получается нехорошо — с обманами.

По утверждению Ивана Ефремова, в СССР на заседаниях комиссий и редакций некоторые ученые говорили, что научно-популярная литература — пустяки.

Согласно опросу ВЦИОМ, 81 % россиян не смог назвать ни одного российского ученого-современника.

Псевдонаука — деятельность, имитирующая научную деятельность, но по сути таковой не являющаяся. Характерными чертами псевдонаучной теории являются игнорирование или искажение фактов, нефальсифицируемость (несоответствие критерию Поппера), отказ от сверки теоретических выкладок с результатами наблюдений в пользу апелляциям к «здравому смыслу», «очевидности» или «авторитетному мнению», использование в основе теории не подтвержденных независимыми экспериментами данных, невозможность независимой проверки или повторения результатов исследований, использование в научной работе политических и религиозных установок, догм.

Разработчики непризнанных научным сообществом теорий нередко объявляют себя «борцами с закостенелой официальной наукой». При этом они считают, что представители «официальной науки», например, члены комиссии по борьбе с лженаукой, отстаивают групповые интересы (круговая порука), политически заангажированы, не желают признавать свои ошибки и, как следствие, отстаивают «устаревшие» представления в ущерб новой истине, которую несет именно их теория.

Часть ненаучных концепций получили название паранаука.

Астрофизика

Медицина

Математика

Биология

1. Цель науки – это:

3. Философия науки как самостоятельная дисциплина формируется в:

4. Предметом современной философии науки не является:

1) научная рациональность

2) этика науки

3) синтез гуманитарного и естественнонаучного знания

4) социология науки

5. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки полученных

сведений, это:

1) системность;

2) обоснованность;

3) верифицируемость;

4) фальсифицируемость.

6. Наука – это:

1) компонент духовной культуры;

2) элемент материально-предметного освоения мира;

3) элемент практического преобразования мира;

4) результат обыденного, житейского знания.

7. Главная особенность науки – это ее:

1) зависимость от личности исследователя;

2) объективность;

3) регулирование со стороны идеологического руководства;

4) подчиненное религиозным догмам положение.

8. Паранаучное знание – это знание:

1) спекуляция вокруг популярных теорий

2) не совместимое с имеющимся гносеологическим стандартом

3) новые отрасли знания, еще не получившие общетеоретического статуса

4) знание, связанное с религией

11. Обыденное знание отличается от научного тем, что:

1) не предполагает доказательности

2) не апеллирует к научным текстам

3) не может вывести закономерности

4) не имеет систематизированного характера

12. Объективность научного знания означает:

1) независимость знания от человека – субъекта вообще

2) независимость от личности исследователя - субъекта

3) абсолютность – незыблемость знаний

4) независимость знания от метода получения.

13. Научное знание не возможно:

1) в условиях бесписьменной культуры

2) при господстве религии в культуре

3) на уровне сбора эмпирического материала

4) при наличии мифологического мышления

14. Мифологическое сознание имеет сходство с научным:

1) по масштабу осмысления реальности

2) в терминологическом плане

3) в способах построения картины мира

4) способах доказтельства

15. Особого рода предложения (высказывания), фиксирующие

эмпирическое знание об объекте, -

1) гипотеза

2) теория

3) проблема

4) факт.

16. К критериям научности не относится:

1) рефлексивность

2) системность

3) образность

4) объективность

17. Для отдельного исследователя в науке необходимо наличие:

1) освоенного запаса знаний других авторов

2) воображения

3) научного звания

4) включенности в коллектив исследователей

20. Модель, образец постановки и решения проблем, принятые

научным сообществом, -

1) теория;

2) парадигма;

3) метод;

4) натурфилософия.

Научное познание

Задание1

«Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической

практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их

практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности дают нам

модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы

традиции, которые историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея

(или Коперника)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», «корпускулярная

(или волновая) оптика» и так далее». (Т.Кун)

Автор приведенного отрывка говорит о …

1) парадигме 2) логике 3) консенсусе 4) философии

Задание2

«Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической

практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их

практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности дают нам

модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы

традиции, которые историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея

(или Коперника)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», «корпускулярная

(или волновая) оптика» и так далее».

(Т.Кун)

В рассмотрении исторической динамики научного знания, наряду с термином

«парадигма», Т. Кун использует понятия …

1) «нормальная наука» 2) научная революция 3) бифуркация 4) фальсификация

Задание3

«Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической

практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их

практическое применение и необходимое оборудование, – все в совокупности дают нам

модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы

традиции, которые историки науки описывают под рубриками «астрономия Птолемея

(или Коперника)», «аристотелевская (или ньютонианская) динамика», «корпускулярная

(или волновая) оптика» и так далее».

(Т.Кун)

Т.Кун является представителем____________________________________

_____________________________________________________________________

Данная статья про наука подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое наука, псевдонаука, проблемы науки и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Философия

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Философия

Термины: Философия