Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое законы философии, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое законы философии , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Философия.

законы философии в ряде философских систем — необходимая взаимосвязь между событиями, явлениями и объектами, выраженная в наиболее общей форме . Философские законы зачастую выступают в виде концентрированного содержания этих философских систем. Однако сам вопрос о существовании объективных закономерностей как таковых зависит от занимаемой философской позиции и не всегда подразумевает существование каких-либо философских законов .

Первые философские построения, возведенные в ранг законов различными философскими школами, возникли на заре развития философии и науки вообще. Например, в древнем Китае конфуцианцы, занимающиеся проблемой государства и этикой, полагали, что судьба человека предопределяется небесами согласно закону «жэнь». Даосы в свою очередь размышляли о Дао — основном законе природы и естественном пути вещей, приходя к заключению, что развитие происходит через противоположность и по кругу, мало завися от каких-либо субъектов. В основе многочисленных натурфилософских концепций, начиная с III века до н. э., в дополнение к учению о 5 стихиях или первоосновах — воды, огня, металла, дерева и земли, полярных силах инь и ян, представлению о ци, как о первоматерии, — появилось представление о ли, как о законе, принципе, нормативном начале, разумной творческой силе, находящемся в противоречии с ци.

Закон – это постоянная, необходимая, существенная, всеобщая связь между явлениями, предметами.

В науке выделяют 3 уровня законов:

- Законы отдельных наук (частнонаучные);

- Общенаучные;

- Философские (законы диалектики, законы философии) – относятся ко всем явлениям духовного и материального мира, т.е. имеют универсальный характер.

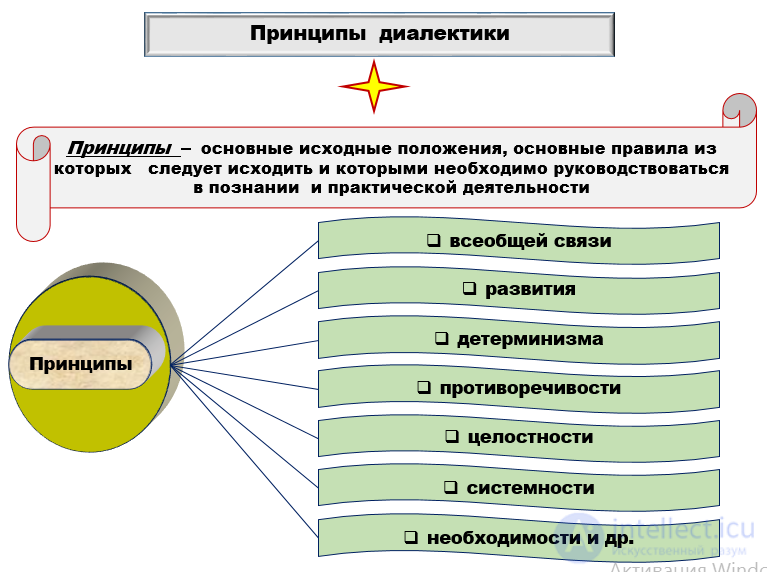

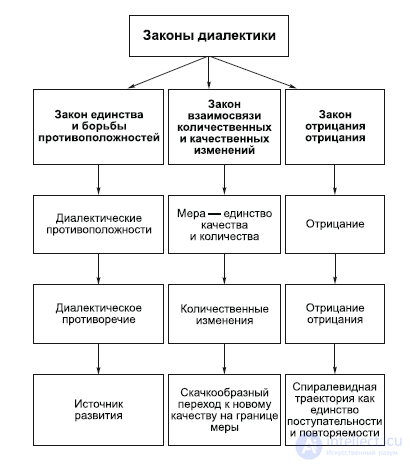

Выделяют в диалектике:

• Законы диалектики (3 шт. законы философии)

• Категории диалектики (сущность и явление, форма и содержание, причина и следствие и др.);

Деление на законы и категории в диалектике условно (все парные категории диалектики на деле являются ее законами).

Энгельсом были сформулированы «три закона диалектики» (закона философии), которые были получены им путем интерпретации диалектики Гегеля и философских работ Маркса:

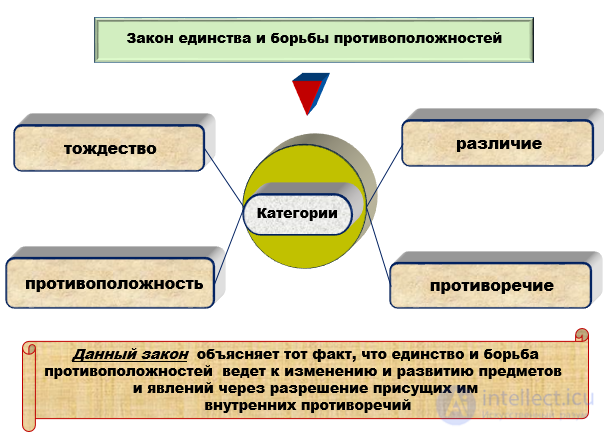

Считается, что основным из них является закон единства и борьбы противоположностей. В отношении последнего закона можно также сказать, что преемственность развития осуществляется таким образом, что после второго последовательного отрицания старого новым новое включает в себя старое в снятом, преобразованном на другой основе виде.

Примеры законов философии

Закон единства и борьбы противоположностей

* Наш мир существует только благодаря наличию противоположностей!:

В материальном мире –

В мышлении –

В обществе – борьба различных социальных групп, классов;

В жизни человека –

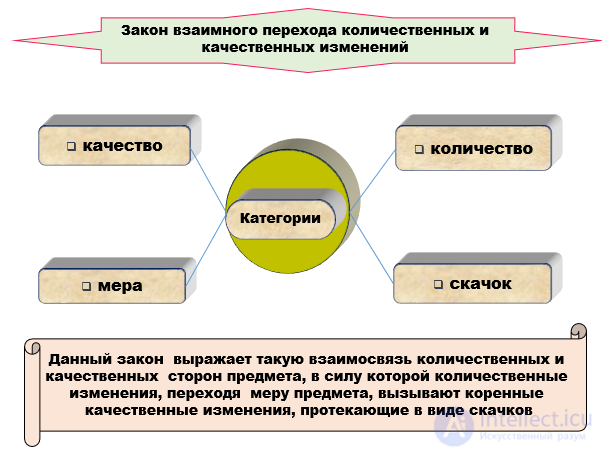

Закон перехода количественных изменений в качественные

Границы меры м.б. четкими (заметными) или размытыми, короткими и продолжительными.

Примеры: нарушение биоценоза, облысение, исторические и геологические процессы, заболевание.

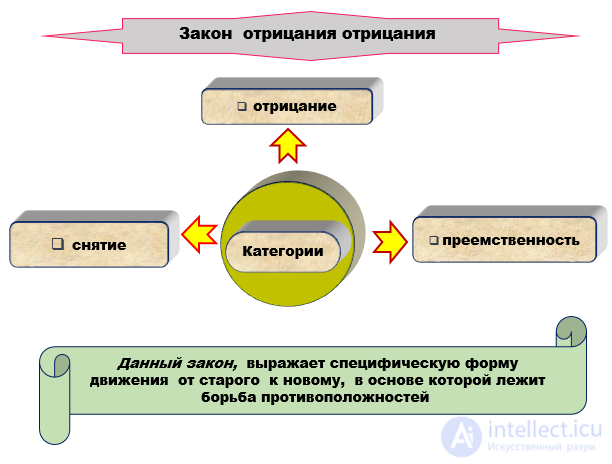

Закон отрицания отрицания

Процесс развития обычно проходит через множество отрицаний, пока противоречие окончательно не разрешится:

Здоровье – болезнь – здоровье и т.д..

Еще в рамках мифологического мировоззрения, а затем в философии Древнего мира проводилась мысль о том, что изменения в мире связаны с борьбой противоположных сил. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . По мере развития философии признание или отрицание объективных противоречий становится одним из важнейших признаков, разделяющих диалектику и метафизику. Метафизика не видит объективных противоречий, а если они есть в мышлении, то это сигнал ошибки, заблуждения.

Конечно, если объекты рассматриваются вне их взаимосвязи, в статике, то мы не увидим никаких противоречий. Но как только мы начинаем рассматривать объекты в их взаимосвязях, движении, развитии, мы обнаруживаем объективную противоречивость. Гегель, которому принадлежит заслуга теоретического обоснования законов диалектики, писал, что противоречие «есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно» .

Мы употребляем понятия «противоположность» и«противоречие». Но что они означают? Маркс писал, что диалектические противоположности – «соотносительные, взаимно друг друга обусловливающие, нераздельные моменты, но в то же время друг друга исключающие… крайности, т. е. полюсы одного и того же» . Для пояснения рассмотрим следующий пример. От точки 0 в противоположных направлениях (+x и – x) движутся объекты. Когда мы говорим о противоположных направлениях, то имеем в виду, что:

1) эти два направления взаимно предполагают друг друга (если есть движение в направлении +x, от обязательного существует и движение в направлении – x);

2) эти направления взаимно исключают друг друга (движение объекта в направлении +x исключает его одновременное движение в направлении – x, и обратно);

3) +x и-x тождественны как направления (ясно, что, например, +5 км и -5 км – противоположности, а +5 кг и -5 км не являются противоположностями, так как они различны по своей природе).

Диалектическое противоречие предполагает противоположности. Противоположности в диалектическом противоречии не просто одновременно сосуществуют, не просто как-то взаимосвязаны, а воздействуют друг на друга. Диалектическое противоречие – это взаимодействие противоположностей.

Взаимодействие противоположностей образует в объектах внутреннее «напряжение», «противоборство», внутреннее «беспокойство». Взаимодействие противоположностей определяет специфику объекта, предопределяет тенденцию к развитию объекта.

Диалектическое противоречие рано или поздно разрешается или «победой» одной из противоположностей в конфликтной ситуации, или сглаживанием остроты противоречия, исчезновением данного противоречия. В результате объект переходит в новое качественное состояние с новыми противоположностями и противоречиями.

Закон единства и борьбы противоположностей: все объекты содержат в себе противоположные стороны; взаимодействие противоположностей (диалектическое противоречие) определяет специфику содержания и является причиной развития объектов.

В материальных объектах происходят количественные и качественные изменения. Категория меры отображает единство качества и количества, заключающееся в существовании некоторого ограниченного интервала количественных изменений, в рамках которого сохраняется определенное качество. Так, например, мера жидкой воды – это единство определенного качественного состояния ее (в виде ди– и тригидролей) с интервалом температур от 0 до 100 °C (при нормальном давлении). Мера – это не просто некоторый количественный интервал, а взаимосвязь определенного интервала количественных изменений с определенным качеством.

Мера лежит в основе закона взаимосвязи количественных и качественных изменений. Этот закон отвечает на вопрос о том, как происходит развитие: количественные изменения на определенном этапе, на границе меры приводят к качественным изменениям объекта; переход к новому качеству имеет скачкообразный характер. Новое качество будет связано с новым интервалом количественных изменений, иными словами, будет мера как единство нового качества с новыми количественными характеристиками.

Скачок представляет собою перерыв непрерывности в изменении объекта. Скачки, как качественные изменения, могут происходить как в форме разовых «взрывных» процессов, так и в форме многоступенчатых процессов.

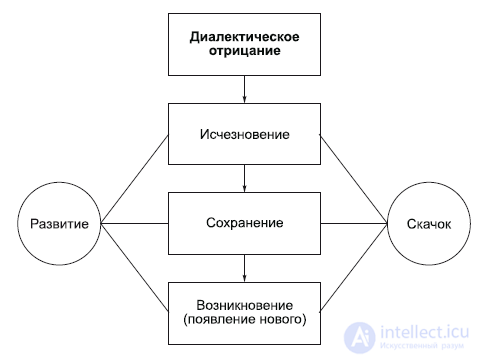

Развитие происходит как отрицание старого новым. Понятие отрицания имеет два значения. Первое – это логическое отрицание, операция, когда одно высказывание отрицает другое (если высказывание P истинно, то его отрицание не-P будет ложным и наоборот, если P ложно, то не-P будет истинным). Другое значение – диалектическое отрицание как переход объекта в нечто другое (другое состояние, другой объект, исчезновение данного объекта).

Диалектическое отрицание не следует понимать только как деструкцию, уничтожение объекта. Диалектическое отрицание включает в себя три стороны: исчезновение, сохранение и возникновение (появление нового).

Каждый материальный объект в силу его противоречивости рано или поздно отрицается, переходит в нечто иное, новое. Но это новое, в свою очередь, также отрицается, переходит в другое. Процесс развития может быть охарактеризован как «отрицание отрицания». Смысл «отрицания отрицания» не сводится к простой последовательности отрицаний. Возьмем пример Гегеля: зерно – стебель – колос. Здесь отрицания идут как естественный процесс (в отличие, скажем, от случая: зерно – стебель – механическое повреждение стебля).

Что же обнаруживается в отрицании отрицания, когда идет естественный процесс? Во-первых, сохранение элементов старого вместе с появлением нового определяет поступательность процесса отрицание отрицания. Но было бы упрощением рассматривать развитие объекта как прямолинейное поступательное изменение. Наряду с поступательностью в процессе развития есть повторяемость, цикличность, тенденция возврата к старому состоянию. Эта ситуация отражается в законе отрицания отрицания. Дадим формулировку этого закона: в процессе развития (отрицание отрицания) объективно существуют две тенденции – поступательного изменения и возврата к старому; единство этих тенденций определяет «спиралевидную» траекторию развития. (Если поступательность изобразить в виде вектора, а возврат к старому – в виде круга, то единство их принимает форму спирали.)

Результат отрицания отрицания, завершая определенный «виток спирали», в то же время является исходной позицией для дальнейшего развития, для нового «витка спирали». Процесс развития неограничен; не может быть какого-то последнего отрицания, после которого развитие прекращается.

Отвечая на вопрос о том, куда идет развитие, закон отрицания отрицания вместе с тем выражает сложный интегральный процесс, который может быть и не обнаружен в малые временные интервалы. Это обстоятельство является основанием для сомнений во всеобщности этого закона. Но сомнения снимаются, если проследить достаточно большие интервалы развития материальных систем.

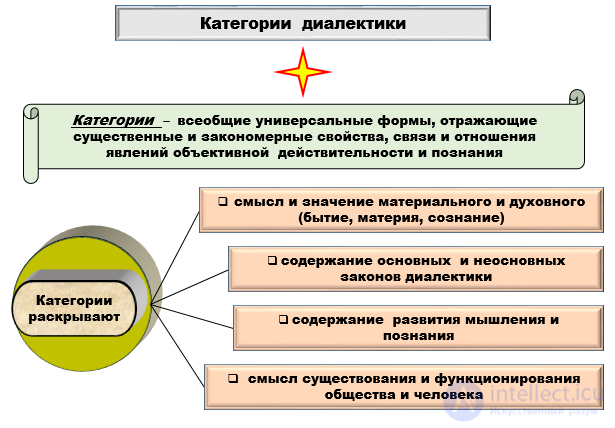

Категории диалектики – наиболее общие понятия, которыми оперирует философия для раскрытия сути диалектических проблем.

Причина – то, что необходимо и достаточно для появления следствия (необходимо отделять от повода, сопутствующих условий и т.д.).

Те условия, которые не являются достаточными, называются сопутствующими причинами.

Следствие – то, что появляется благодаря действию причины. Причина вызывает количественные изменения в предмете – появляется новое качество, которое и

называется следствием.

Причина и следствие и одновременны, и разновременны.

Детерминационная (или причинноследственная) связь – это обусловленность одних объектов, явлений – другими.

Сущность – те свойства (закономерности) предмета, без которых он не существует.

Изменение одного такого свойства – изменение предмета в целом.

Явление – те свойства предмета, без которых предмет может существовать, оставаясь собой (но без всех явлений – не может!). Явление всегда отражает сущность.

Между явлением и сущностью диалектическая взаимосвязь: по явлению мы судим о сущности предмета, а изменение сущности – ведет к

изменению всего спектра явлений.

Необходимость – тот процесс, без которого что-то не может произойти;

Случайность – форма выражения и дополнения необходимости. Без случайности процесса не существует!

Действительность – конкретное бытие отдельного предмета в конкретном пространстве и времени. Одна действительность – перетекает в другую и

т.д..

Возможность – будущее объекта в его настоящем, тенденции его развития.

Всякая данная действительность содержит в себе множество возможностей, из которых какие-то осуществятся, а какие-то – нет.

Логика является абстрактной наукой и начала развиваться одной из первых, являясь востребованной по мере развития языка. Аксиомы логики полагаются законами и являются основой так называемой формальной логики. К ним относятся закон достаточного основания, и закон тождества, сформулированный еще Парменидом. У Аристотеля можно найти закон исключенного третьего, и закон противоречия.

В формальной логике производятся операции над утверждениями, осуществляется доказательство, делаются выводы и обобщения. Законы логики относятся к области мышления, операций над объектами отраженной действительности.

Философия не оперирует законами в том же смысле, что естественные науки или правовая система. Философия скорее ориентирована на поиск и размышление о фундаментальных идеях, концепциях и принципах, а не на формулирование законов или правил, которым следует подчиняться.

Однако философия и ее концепции имеют важное значение в практической жизни и назначении в следующих аспектах:

Ориентация и направление мышления: Философия помогает нам развивать критическое мышление, логику и аналитические навыки. Эти навыки могут быть применены во многих сферах жизни, включая научное исследование, принятие решений, анализ этических и моральных проблем и т.д.

Ценностное ориентирование: Философия помогает нам размышлять о ценностях, идеалах и нравственности. Она способствует развитию нашего сознания и этического самосознания, помогая определить наши личные ценности и принципы, которыми мы руководствуемся в жизни.

Понимание мира и общества: Философские концепции и идеи помогают нам понять сложные вопросы о природе реальности, общества, человека и его места в мире. Они помогают нам анализировать социальные, политические и культурные процессы, осознавать свою роль в них и принимать информированные решения.

Развитие творческого мышления: Философия вдохновляет на творческое исследование и мышление. Она позволяет нам свободно и креативно мыслить, искать новые пути решения проблем и предлагать новые идеи.

Материальный объект представляет собой единство явления и сущности. Явление включает в себя атрибуты: качество и количество, пространство и время, движение; сущность – атрибуты: закон, действительность и возможность, необходимость и случайность, причинность и взаимодействие. Атрибутивное понимание материи продолжается в диалектической концепции развития.

В целом, хотя философия не преследует конкретных практических целей или имеет точно определенные "законы", ее концепции и идеи играют важную роль в формировании нашего мышления, ценностей и понимания мира, что в конечном итоге может оказывать влияние на практическую жизнь и принятие решений.

Исследование, описанное в статье про законы философии, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое законы философии и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Философия

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Философия

Термины: Философия