Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Политическая экономия (политэкономия).

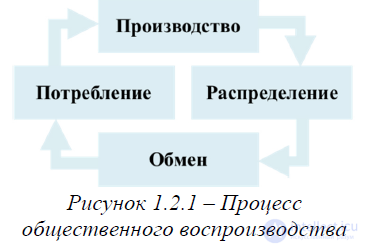

В экономической системе общества

непрерывно осуществляются постоянно возобновляемые процессы производства, рас-

пределения, обмена и потребления материальных и духовных благ.

Производство – это процесс взаимодействия людей с природой с целью создания

материальных благ и услуг, необходимых для

существования человека и развития общества. Производство имеет две взаимосвязанные стороны – взаимодействие че-

ловека с природой (материальное содержание процесса труда) и взаимоотношения людей в процессе производства (общественная форма труда).

Производство невозможно без процесса труда человека, обладающего способностью к труду. Труд – это сознательная, целесообразная деятельность лю-

дей по видоизменению предметов природы для удовлетворения своих потребностей.

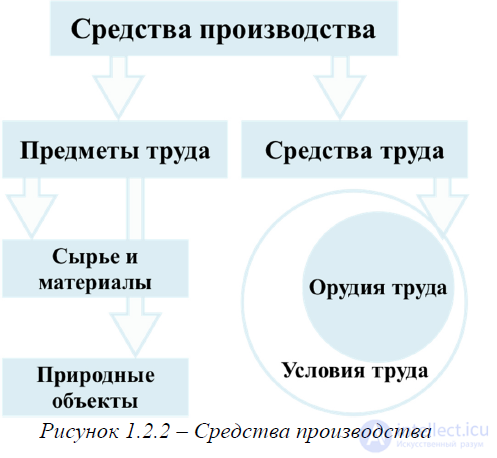

Трудовая деятельность человека предполагает наличие, с одной стороны,

того, на что направлен труд (предметы труда), и с другой стороны – того, с помощью чего мы осуществляем процесс труда (средства труда). Предметы труда

и средства труда составляют средствах производства. Вещество природы, на

которое человек воздействует в процессе труда, является предметом труда.

То, с помощью чего человек

воздействует на предмет труда,

называется средствами труда. В

узком смысле к средствам труда относятся орудия труда, механиче-

ские, физические и химические

свойства которых люди используют

в соответствии со своей целью, –

станки, оборудование, инструменты

и т.д. В широком смысле к средствам труда относятся все матери-

альные условия труда, без которых

он не может совершаться (условия

труда). Например, для производства одежды, помимо предметов

труда (ткань, фурнитура и т.д.), требуются орудия труда – швейная машина,

иглы, ножницы и т.п. Но на самом деле всего этого недостаточно – организовать

производство одежды невозможно без наличия земли, зданий, в которых будет

Рисунок 1.2.1 – Процесс общественного воспроизводства

Рисунок 1.2.2 – Средства производства

размещено производство, транспортной, энергетической и прочей инфраструктуры и т.д. Все это относится к условиям труда, а значит – к средствам производства. Результатом процесса туда служат продукты труда.

Помимо отношений производства, в экономической системе общества существуют отношения распределения. Механизм распределения зависит от того,

какие социально-экономические интересы в обществе преобладают.

Еще одной подсистемой в экономической системе общества являются отношения обмена. Обмен может иметь планомерный или стихийный характер. Он

может осуществляться как в форме прямого распределения продуктов, так и через товарную форму. Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена

путем купли – продажи. Если продукт создается как товар, то он распределяется

или перераспределяется в той или иной форме товарного обмена.

Конечной целью производства, распределения и обмена является потребление благ. Политической экономией потребление рассматривается как звено

процесса общественного воспроизводства. Потребление может выступать как:

– часть производственного процесса:

а) потребление средств производства (например, износ станков в процессе

эксплуатации);

б) потребление предметов труда (например, использование ткани для пошива модной одежды);

– элемент воспроизводства рабочей силы (конечное потребление благ

людьми).

Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли

– продажи. Однако на протяжении длительного исторического периода основная масса материальных благ производилась людьми с целью непосредственного

личного потребления. Однако по мере развития общества производство и потребление благ становилось все более разнообразным. Все чаще продукты производились не для собственного потребления, а для их обмена на другие продукты. Такая форма обмена в условиях натурального хозяйства называется

натуральным обменом и является первой предпосылкой появления товарно-денежных отношений. Обмен – это форма экономических связей между производителями.

Для появления и развития товарно-денежных отношений важен не сам по себе факт

возникновения обмена, а момент, когда он приобретает устойчивый, систематический характер.

Второй предпосылкой появления товарно-денежных отношений, которая к

тому же способствовала возникновению систематического обмена продуктами,

послужило общественное разделение труда и вызванная им специализация общественного производства. Общественное разделение труда и вызванная им

специализация – это исторически сложившаяся система дифференциации трудовой деятельности, предполагающая выделение и осуществление ее различных

видов.

Общественное разделение труда и специализация привели к повышению

производительности труда. В результате хозяйства, производящие какую-либо

продукцию, не могли полностью потреблять ее самостоятельно и были вынуждены предлагать ее для обмена.

Третьей предпосылкой появления товарно-денежных отношений стало постепенное экономическое обособление производителей. Экономическое обособление

производителей предполагает возможность самостоятельно выбирать, что именно и

как производить, а также относительно свободно распоряжаться производимой продукцией. Экономическое обособление производителей возникает одновременно с

частной собственностью, которая и дает возможность собственнику выбирать, что,

как и в каком объеме производить. Кроме того, собственник определяет форму организации производства и труда, формы и размер оплаты труда, структуру управления

процессом производства, обмена и распределения благ и услуг.

Товар – это продукт труда, произведенный для обмена посредством купли и продажи.

Чтобы продукт приобрел свойство товара, необходимо, чтобы он был произведен не для

личного потребления, а для удовлетворения потребностей других людей и чтобы его поступление к потребителю было опосредовано обменом.

Товарное производство – это такая форма общественного хозяйства, при которой продукты производятся не для собственного потребления, а для удовлетворения потребностей других людей и поступают к ним через куплю-продажу на рынке.

Созданный в общественном рыночном производстве товар обладает двумя

свойствами – потребительной стоимостью и меновой стоимостью.

При превращении продукта в товар его естественные свойства приобретают форму потребительной стоимости. Потребительная стоимость товара, его

полезность – есть способность блага удовлетворять ту или иную общественную

потребность. Наличие у товара потребительной стоимости – это необходимое

условие его производства и продажи.

Однако наличие у продукта потребительной стоимости еще не делает ее

товаром. Поступив на рынок, продукт должен быть обменен на другой товар или

реализован за деньги. Тот факт, что товары способны к обмениваемости, говорит

о том, что в них заключено что-то общее, делающее их соизмеримыми. Этим общим является меновая стоимость товара – способность товара обмениваться

на другие товары в определенной пропорции или соотношении.

Потребительная стоимость товара зависит от его полезных свойств, которые позволяют удовлетворять потребности людей. В основе трудовой теории

стоимости лежит посылка о том, что у подавляющего числа товаров есть нечто

общее – все они являются продуктами труда. В то же время в процессе обмена

производители стремятся экономически возместить свои затраты на производство товаров. Таким образом, в основу установления пропорций обмена товаров заложено количество затраченного на их производство общественного

труда. При всем разнообразии потребительных стоимостей товаров они качественно однородны как воплощение общественного труда. Безусловно, помимо

труда, при производстве товаров используются и другие ресурсы – сырье, материалы, орудия труда. Однако все они также являются продуктами труда (их

называют овеществленный или прошлый труд).

При товарном производстве меновая стоимость товара определяется не

фактически затраченным трудом (количество рабочего времени, как показано в

примере, может кардинально отличаться), а общественно необходимым количеством труда.

Общественно необходимое количество труда – это среднее при данных условиях (исторических, технико-технологических, социально-экономических и др.) рабочее время, потраченное на производство проданных товаров данного вида, соответствующих потребностям покупателей. Именно данное количество труда, определяющее меновую стоимость товара, составляет суть стоимости товара.

Стоимость – количество общественно необходимого труда, затраченного на производство товара.

Единство потребительной стоимости и стоимости определяют двойственную природу товара.

Различием двух сторон товара (потребительной стоимости и стоимости)

определяется и различие свойств труда, необходимого для его изготовления. Выделяют конкретный и абстрактный труд. Конкретный труд – это труд, который

создает потребительную стоимость товара, т. е. придает продукту определенные,

конкретные свойства с тем, чтобы он был полезен – мог удовлетворять потребность (например, труд инженера, проектировщика, швеи и т.д.). Абстрактный

труд – это труд, величина которого задает пропорцию обмена, т.е. меновую стоимость товара. Это общественное необходимые затраты труда, не связанные с

какой-либо конкретной его формой. В результате труд также имеет двойственную природу, обладая единством конкретного и абстрактного труда.

В системе товарно-денежных отношений товар имеет цену. Цена – это денежное выражение стоимости товара. Поэтому необходимо разобраться в

сущности денег.

Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента.

В отличие от других товаров, деньги обладают способностью всеобщей обмениваемости.

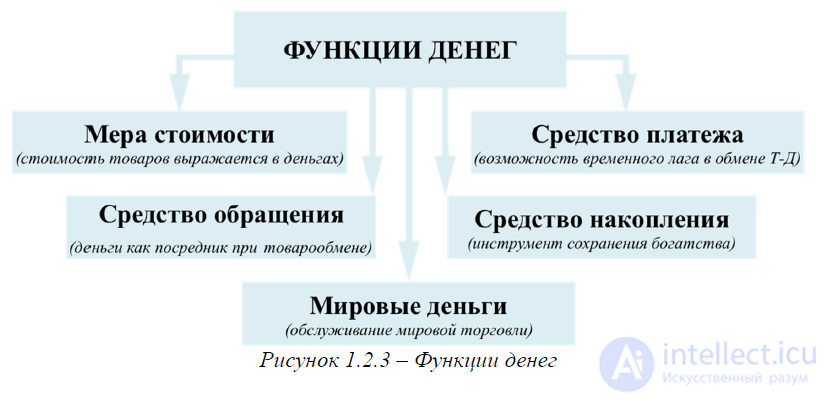

Сущность денег наиболее четко и всесторонне выявляется в их функциях:

1) Мера стоимости. Суть данной функции состоит в том, что стоимость

всех находящихся в обращении товаров единообразно выражается в деньгах.

Деньги выступают посредником в обмене одного товара на другие товары. С появлением денег прямой товарообмен (Т–Т) преобразовывается в товарно-денежный обмен (Т–Д–Т), где каждый из товаров обладает своей потребительной стоимостью, а деньги выступают средством их соотношения.

2) Средство платежа. Общественное разделение труда и развитие товарного обращения приводят к тому, что реализация товаров по времени начинает не

совпадать с оплатой их стоимости. Продавец (производитель) не может ждать поступления оплаты своих товаров, а продолжает изготовлять новые партии товаров. Продавец выступает кредитором, а покупатель должником. Возникают кредитные отношения, а с ними и функция денег как средства платежа.

3) Средство обращения. В отличие от других товаров, которые, будучи проданными, покидают рынок и потребляются, деньги продолжают присутствовать

на рынке и выполнять свои функции. С появлением функции средства обращения

возникла возможность замены реальных денег – золота и серебра – бумажными

(или кожаными). Количество денег, необходимых для обращения товаров, не

остается неизменным – потребность в них то возрастает, то снижается.

4) Средство накопления (сокровищ). Из обращения деньги могут уходить

и превращаться в накопления. Накопление богатства принимает форму накопления денег. Помимо накопления как способа сохранения денег, функция денег как

средства накопления играет важную роль в обеспечении устойчивости товарноденежного обращения.

5) Мировые деньги. С включением национальных экономик в международное разделение труда деньги начали играть функцию мировых денег. Деньги

объединяют все товарные рынки в международный рынок.

Рисунок 1.2.3 – Функции денег

Важнейшим понятием политической экономии является капитал. В политэкономическом понимании капитал – это самовозрастающая стоимость.

В отличие от денег, капитал имеет тенденцию к постоянному возрастанию. Владелец капитала, среди прочих ресурсов, приобретает рабочую силу – способность человека к труду.

Владелец капитала нанимает людей (приобретает рабочую силу) и платит

за получаемый труд столько, сколько необходимого продукта создается за счет

использования этой рабочей силы. Необходимый продукт – это продукт, обеспечивающий воспроизводство рабочей силы – то есть возмещающий трудовые

затраты работника и обеспечивающий воспроизводство работников (физическое

замещение работника по истечении его трудоспособного возраста). Однако помимо производства необходимого продукта, работник может трудиться (и трудится) гораздо больше, создавая прибавочный продукт и тем самым прибавочную стоимость. Прибавочный продукт – это продукт, производимый сверх производства необходимого продукта. Прибавочная стоимость – это часть стоимости товаров, которую наемный работник создает в силу принуждения к труду

сверх необходимого рабочего времени.

На рынке труда продается и покупается не сам труд, а рабочая сила, т.е.

определенные способности человека к труду, затрачиваемые наемным работником в процессе производства за определенный период времени. В качестве цены

на рынке труда выступает не что иное как заработная плата.

Заработная плата – это денежное выражение стоимости рабочей силы наемного работника.

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств,

необходимых для нормального воспроизводства работника и его семьи. Как мы

уже выяснили, в течение рабочего времени наемный работник создает как необходимый, так и прибавочный продукт. Создание необходимого продукта возмещается наемному работнику, принимая форму заработной платы. А прибавочный продукт присваивается собственником капитала и выступает для него источником прибыли. Важно понимать, что прибыль и прибавочный продукт – это

не одно и то же, поскольку часть прибавочной стоимости перераспределяется и

при этом трансформируется в затраты капиталиста (например, проценты по кредиту, рента, налоги, штрафы, надбавки к зарплате и др.).

Прибыль – это доход собственника капитала, основу которого составляет прибавочная

стоимость, созданная трудом наемных работников.

Капиталист-предприниматель получает прибыль в результате продажи на

рынке произведенного товара за определенную цену. Цена товара имеет двойственную природу – с одной стороны, цена товара есть денежное выражение

стоимости (как количества общественно необходимых затрат труда), а с другой

стороны, цена товара зависит от редкости этого товара.

Цена определяется двумя факторами – стоимостью и редкостью товара.

В цене товара воплощается вклад таких факторов производства как: во-первых, капитал (в том числе овеществленный труд – сырье и материалы, потребляемые полностью в процессе производства, а также средства производства, потребляемые частично и возмещаемые посредством амортизации) – вклад капиталистапредпринимателя, и во-вторых, рабочая сила – вклад наемного работника.

Владелец капитала воспринимает прибавочную стоимость как результат

всех понесенных им издержек производства. С этой точки зрения создаваемая

наемным работником прибавочная стоимость является лишь продуктом всего капитала – то есть прибылью. Соответственно, при прочих равных условиях чем

выше заработная плата работника (возмещение создаваемого необходимого продукта), тем ниже прибыль капиталиста.

В результате возникает противоречие между собственником капитала

и наемным работником: наемный работник стремится к максимизации заработной платы, а собственник капитала – к максимизации прибыли. При прочих равных условиях изменение (уменьшение или увеличение) заработной платы влияет

лишь на норму прибыли владельца капитала, но не влияет на цену произведенного товара. При повышении заработной платы норма прибыли снижается, при

понижении заработной платы норма прибыли растет. Распределение получаемого дохода между наемными работниками (в форме заработной платы) и собственниками капитала (в форме прибыли) складывается под влиянием динамики

межклассовой борьбы и зависит от расстановки политико-экономических сил

в исторически конкретной экономической системе.

Переходу от феодальной к капиталистической системе производства исторически предшествовал процесс первоначального накопления капитала, который

проистекал в Западной Европе с конца XV в. по XVIII в., а в других странах – до

конца XIX в. Первоначальное накопление капитала – это процесс формирования капиталистических производственных отношений, предполагающий

превращение общественного богатства в капитал, т. е. в самовозрастающую стоимость.

В основе процесса первоначального накопления капитала лежало отделение непосредственных производителей от принадлежащих им средств произ-

водства и переход к эре наемного труда.

Углубление разделения труда и усиление специализации привело к появлению мануфактурного типа производства начиная с XIV в. Мануфактурное про-

изводство было основано на ручном труде наемных работников, между которыми складывалось разделение труда на отдельные производственные операции.

Причиной возникновения мануфактур стало расширение рынков для массового

товарного производства.

Быстрый рост мануфактурного производства способствовал

формированию массовой потребности в наемном труде. Для обеспечения мануфактурного производства наемным трудом было необходимо организовать наличие большой массы неимущих, но при этом юридически свободных людей. Распространенным механизмом насильственной экспроприации (лишения, отчуждения) средств производства у массы мелких производителей (крестьян и ремесленников) стал уже известный читателю процесс огораживания, происходивший

в Западной Европе в XV–XIX вв. В силу того, что людей лишали средств производства и существования, они были вынуждены работать в пользу собственника

средств производства по существу на любых продиктованных им условиях. В

результате в странах Западной Европы были созданы огромные армии наемных

рабочих, которым приходилось подстраиваться под жесткие условия труда и мизерной заработной платы, чтобы обеспечить физическое выживание себе и своим

семьям. Таким образом осуществлялось превращение некогда свободного и экономически самостоятельного сельского населения в деклассированные группы,

а затем – в наемных работников.

Процесс первоначального накопления капитала не мог быть осуществлен

без накопления и концентрации богатства (земли, денег, средств производства

и т.д.) для создания капиталистических предприятий. Этот процесс проистекал в

двух направлениях – внутреннем и внешнем. Внутри государства в процессе огораживания осуществлялось присвоение личных наделов крестьян и имущества

ремесленников, передел общинной крестьянской собственности, расхищение

церковных имений, мошенническое отчуждение государственных земель. Внешнее направление накопления богатства было связано с расхищением имущества

других стран и территорий в результате работорговли и колониального грабежа.

Другими условиями, способствующими первоначальному накоплению капитала, были специфическая система государственных займов и налоговая система, способствующие обогащению представителей крупного капитала, а

также реализация политики протекционизма. Следует сказать, что не во всех

странах первоначальное накопление капитала осуществлялось столь жестокими,

насильственными методами, как в Англии. Именно жестокость в изменении

отношений собственности внутри своей страны и в колониях по всему миру,

основанная на грабеже и насилии, лежит в основе быстрых процессов первоначального накопления капитала и перехода к капиталистическому способу произ-

водства, сопровождаемому последующей промышленной революцией. В результате была сформирована мировая промышленная монополия Англии, которую в

конце XIX века разделили другие западноевропейские страны и США.

Рыночные механизмы – в первую очередь, конкуренция, – приводили к разорению мелких производителей как в метрополиях, так и в колониях. Мелкие

предприятия никак не могли конкурировать с крупным массовым машинным

производством, поэтому были обречены. Но если в Европе мелкий бизнес замещался национальным промышленным капиталом, а разорившиеся производители имели шанс стать наемными работниками, то в колониальных странах, которые были аграрно-сырьевыми придатками колоний, разорение местных производителей вследствие хлынувшей массы промышленно изготовленных в Европе

товаров зачастую приводило к голодной смерти миллионов людей и полному

упадку местного производства. Все это послужило причиной значительного экономического разрыва между европейскими странами и всем остальным миром,

который не преодолен до сих пор.

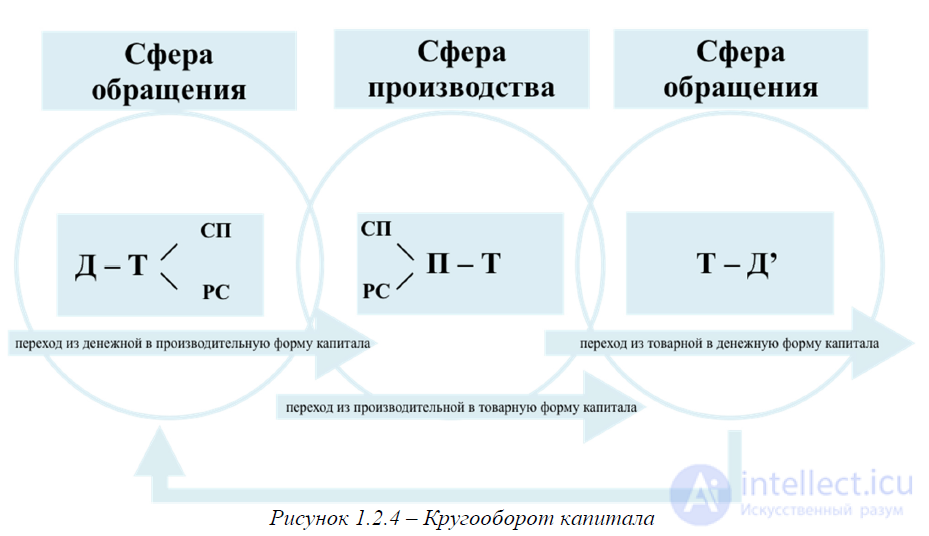

Капитал существует в различных формах – в денежной, финансовой, производительной, товарной. Кругооборот капитала – это один законченный акт

воспроизводства капитала, охватывающий сферу производства и сферу обращения. Капитал воспроизводится не сам по себе, а путем смены его форм. Денежная форма капитала превращается в производительный капитал в результате

инвестирования в средства производства и наем рабочей силы. Производительный капитал трансформируется в товарную форму в результате производства

продукта для обмена – товара. Именно на этой стадии происходит создание прибавочной стоимости. Товарный капитал возвращается в свою денежную форму

в результате купли – продажи произведенного продукта на рынке, и затем начинает новый кругооборот.

Рисунок 1.2.4 – Кругооборот капитала

Кругооборот капитала возможен лишь при условии непрерывного воссоздания материальных условий производства новой стоимости, а также свободной

трансформации форм из одной в другую. Поскольку денежный, производительный и товарный капиталы выполняют различные функции в движении промышленного капитала, то они могут обособляться в самостоятельные виды капитала.

Денежный капитал обособился в ссудный капитал, товарный капитал – в торговый капитал.

Непрерывно связанные процессы кругооборота капитала образуют процесс оборота капитала. Время, за которое авансированный капитал проходит

стадии производства и обращения и возвращается в денежной форме, называется

временем оборота капитала, которое состоит из времени производства (рабочий

период, перерывы в процессе труда, время нахождения капитала в производственных запасах) и времени обращения (время покупки средств производства и

рабочей силы, время продажи товара). Все предприниматели заинтересованы в

сокращении времени оборота капитала, что позволяет максимизировать их прибыль.

Авансированный капитал – это денежные средства или имущественные ценности,

вложенные в начало осуществления деятельности с целью получения прибыли.

С точки зрения участия в процессе обращения капитал делится на основной и оборотный. Основной капитал – это капитал, который в течение одного

кругооборота потребляется лишь частично. Его полное возобновление

(выражаемое в возмещении капитала) происходит лишь после множества циклов

кругооборота. Соответственно, свою стоимость основной капитал переносит на

готовый продукт частями. Процесс переноса частями стоимости основного капитала по мере его физического или морального износа на себестоимость производимой продукции называется амортизацией. К основному капиталу относятся здания, сооружения, машины, оборудование.

Оборотный капитал – это тип капитала, который потребляется (и возобновляется) целиком в процессе одного кругооборота капитала. Для возобновления оборотного капитала, потребляемого в рамках одного кругооборота капитала, необходимо полностью переносить его стоимость на готовый продукт.

К оборотному капиталу относится сырье, материалы, стоимость рабочей силы.

Кругооборот капитала связан с возникновением издержек не только в

сфере производства, но и в сфере обращения. Эти издержки предприятие несет

вне процесса непосредственного производства. Издержки в сфере обращения капитала делятся на чистые и дополнительные. Чистые издержки обращения – это издержки обращения, не связанные с созданием новой стоимости.

Например, при совершении экономической сделки предприятие несет временные издержки, связанные с поиском контрагента и заключением сделки, издержки, связанные с проверкой его надежности и т.д. Эти издержки не связаны

с созданием новой стоимости, поскольку не придают товару никаких дополнительных полезных свойств. Современная неоинституциональная теория такие

издержки называют трансакционные издержки.

В отличие от чистых издержек обращения, которые не придают товару новых свойств, существуют издержки обращения товара, которые изменяют полезные свойства товара. Это дополнительные издержки обращения, к которым относятся, например, издержки по складированию, транспортировке, упаковке товара и др.

Непрерывность существования общественных потребностей предопределяет непрерывность процесса производства. Постоянное возобновление процесса производства представляет собой воспроизводство. Выделяют:

– индивидуальное воспроизводство – это непрерывно повторяющийся процесс

производительного соединения факторов производства с целью создания товаров и

получения дохода в рамках относительно обособленных звеньев экономики;

– общественное воспроизводство – совокупность воспроизводящихся индивидуальных производственных звеньев единой системы народного хозяйства.

И индивидуальному, и общественному воспроизводству присущ ряд общих черт. Все дело в том, что в процессе воспроизводства на любом уровне воспроизводятся следующие важнейшие элементы процесса производства: материальные средства (вещественный фактор), рабочая сила (личный фактор) и

присущая обществу система экономических отношений. Любой капитал частный, монополистический, государственный – воспроизводится, прежде

всего, в натурально-вещественной форме, в форме средств производства или

предметов потребления, при этом то, что не производится на данном предприятии, посредством обмена получается из других предприятий.

Существует три типа общественного воспроизводства – простое, расширенное и суженое. При простом воспроизводстве объем производства из года в год

возобновляется в неизменных размерах. Для расширенного воспроизводства характерно увеличение масштабов производства в каждом последующем году.

Суженое воспроизводство предполагает сокращение объемов производства.

Политическая экономия изучает законы экономического развития общества.

Экономические законы – это сущностные, устойчивые, регулярно повторяющиеся,

причинно обусловленные связи и взаимозависимые социально-экономические явления

в экономической системе общества. Иными словами, экономические законы – это

законы, по которым развиваются отношения производства, распределения, обмена и

потребления. Важнейшее отличие экономических законов от законов природы заключается в том, что законы природы действуют без участия человека, а экономические законы не могут действовать вне общества. В этой связи возникает вопрос, который является важнейшим методологическим вопросом политической экономии.

Зависят ли экономические законы от воли и сознания людей или же носят исключительно объективный характер?

Экономические законы носят объективный характер, но проявляются они в стихийных

действиях людей или в результате сознательно организованной деятельности людей, т.е.

всегда зависят от воли и сознания людей. Познавая экономические законы, люди могут их

использовать в своих интересах.

Система экономических законов в конкретном обществе зависит от сложившихся в нем экономических отношений. Рассмотрим некоторые экономические законы.

Закон экономии общественного времени состоит в том, что общие (совокупные) затраты рабочего времени на производство определенной потребительной стоимости сокращаются. В результате происходит сокращение рабочего и

увеличение свободного времени.

Закон роста производительности труда – общий экономический закон,

определяющий экономию труда. Согласно этому закону, издержки производства

постоянно падают, а труд постоянно становится производительнее.

Закон стоимости (закон стоимости товаров) описывает экономический

обмен продуктами человеческого труда. Согласно закону стоимости, меновая

стоимость товаров, обычно выражаемая ценами, пропорциональна среднему количеству человеческого труда, которое в настоящее время необходимо для их

производства.

Закон спроса и предложения – экономический закон, объединяющий в

себе закон спроса и закон предложения. При прочих равных условиях снижение

цены на товар увеличивает объем спроса и уменьшает объем предложения.

Закон возвышения потребностей выражает количественный и качественный рост потребностей общества, достигаемый в результате развития производительных сил и культуры. В ходе развития общества потребности людей растут

и видоизменяются. Некоторые из них исчезают, другие – появляются, в результате чего круг потребностей расширяется. Одновременно происходят качественные изменения в структуре потребностей – возрастает доля интеллектуальных и

социальных потребностей, существенно меняется форма реализации физических

потребностей в результате усиления роли социально-культурных факторов. Закон возвышения потребностей действует и проявляется как объективный лишь

по отношению к общественной системе потребностей, в том числе к совокупности личных потребностей всех членов общества, но не отдельно взятого человека.

Экономическая система общества – это единый, устойчивый, организационно оформленный, относительно самостоятельный, материально-общественный комплекс, в пределах которого осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также

для создания материальной базы, необходимой во всех остальных сферах общественной жизни.

В экономической системе общества выделяются следующие роды отноше-

ний:

– трудовые отношения, отношения собственности, потребностные отношения и отношения социально-экономического управления поведением

субъектов. Трудовые отношения, отношения собственности, потребностные отношения отвечают за реализацию функции экономической системы общества

–

продолжение следует...

Часть 1 Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Часть 2 - Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Часть 3 - Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Комментарии

Оставить комментарий

Политическая экономия (политэкономия)

Термины: Политическая экономия (политэкономия)