Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое труд, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое труд, капитал, теория прибавочной стоимости , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Политическая экономия (политэкономия).

Заработная плата Со своей стоимостной стороны капитал отличается от обычных денег тем, что величина его стоимости не остается неизменной, а испытывает тенденцию к постоянному возрастанию. Владелец капитала стремится извлечь из обращения больше, чем бросил в него. Но как это возможно? Если мы исходим из предпосылки эквивалентного обмена по стоимости, то из обращения можно извлечь лишь эквивалент той стоимости, которая была обменена. Когда товар обменивается на деньги, то в итоге получается сумма денег, равная стоимости товара. Даже если эквивалентность обмена нарушается, то это не приводит нас к решению задачи. Если в результате неэквивалентного обмена некто извлек из обмена больше, чем предложил к обмену, то его выигрыш целиком складывается из потери другого участника обмена. Таким образом, мы имеем дело не с ростом богатства, а всего лишь с его перераспределением между различными людьми. Тем не менее, на практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что формула простого денежного обращения

Д—Т—Д

сменяется на формулу капиталистического обращения

Д—Т—Д‘ (где Д’ = Д + ДД, т. е. деньги с приростом).

Ничего не изменится, и если мы обратимся к сфере производства. Да, труд создает новую стоимость. Но в обмен за свой овеществленный в товарах труд можно получить только эквивалент этого труда — и ничего больше. Как же владелец денег постоянно ухитряется продавать дороже, чем он заплатил сам при покупке товаров, и тем самым извлечь из обращения больше денег, чем бросил в него? Такое явление становится возможным, если предположить, что владелец денег имеет дело со специфическим товаром, особенности участия которого в обмене и в производстве позволяют капиталисту входить во второй акт обмена, имея на руках большую стоимость, нежели была потрачена на покупку в первом акте.

Подобный товар был известен задолго до формирования капиталистической системы. Это — рабочая сила, или способность человека к труду, приобретшая самостоятельное товарное бытие, отчужденная (в экономическом, а не в физическом смысле) от человека-носителя. Способность человека производить продукт в большем количестве, чем нужно для обеспечения его собственного существования, известна очень давно, и с успехом использовалась в докапиталистических эксплуататорских обществах. Различие между этими обществами и капитализмом заключается в том, что если в них осуществлялось принудительное изъятие прибавочного продукта на основе внеэкономического принуждения, то эксплуатация при капитализме осуществляется на основе законов товарного производства и обращения, на основе обмена эквивалентов. Так как же обмен эквивалентов приводит нас к продукту, в котором содержится больше стоимости, чем в исходном пункте? Владелец денег, приобретая рабочую силу, платит за нее ровно столько, сколько она стоит — то есть столько, сколько при нормальных условиях нужно затратить на ее воспроизводство (на то, что купить и потребить товары, необходимые для восстановления рабочей силы, и на замещение выбывающего с возрастом работника, т. е. на поддержание жизни его семьи). А затем в дело вступает уже упомянутая способность человека произвести за рабочий день больше продуктов труда, нежели нужно для поддержания его собственной жизни и жизни его семьи.

И если наемный работник обладает рабочей силой, которая в процессе своего расходования позволяет трудиться за пределами того времени, которое нужно для воспроизводства самого работника, т. е. за пределами необходимого рабочего времени, то задача решена. Ведь работник, отработав необходимое рабочее время и создав необходимый продукт (необходимый для возмещения его рабочей силы) теперь может продолжать трудиться уже в прибавочное рабочее время, в течение которого он создает для владельца денег (капиталиста) прибавочный продукт, создавая тем самым и прибавочную стоимость. Необходимое рабочее время — время, которое нужно для создания продукта, обеспечивающего воспроизводство самого работника, то есть возмещающего затраты его рабочей силы, и обеспечивающего физическое замещение работника

по истечении его работо с п о с о б н о гс тэз£ а с та^

Необходимый продукт — продукт, обеспечивающий воспроизводство самого работника, то есть возмещающий затраты его рабочей силы, и обеспечивающий физическое замещение работника по истечении его работоспособного возраста. Прибавочное рабочее время — время труда сверх необходимого рабочего времени. В течение прибавочного рабочего времени создается прибавочный продукт. Прибавочный продукт—продукт, производимый сверх производства ^ ео б ходи м огш ^о^

Прибавочная стоимость — — 1ТПШП1-1 « я М 1 ^ м ^ »ы и»дм .ли«1Я 1 т 1 Я М я а » а ^ ^ ^ д ^ М та часть стоимости товаров, которую наемный работник создает в силу принуждения к труду сверх необходимого рабочего времени (то есть стоимость создаваемого им в течение прибавочного рабочего времени прибавочного проИ это происходит при полном соблюдении эквивалентности обмена, при обмене рабочей силы на деньги точно по ее стоимости.

Защитники эксплуатации нередко любят указывать сторонникам трудовой теории стоимости и теории прибавочной стоимости Маркса, что заявления об эксплуатации противоречат закону сохранения энергии. Согласно их рассуждениям, если мы измеряем стоимость затратами человеческой трудовой энергии, то утверждение, будто человек может создать стоимость большую, нежели нужно для возмещения той энергии, которую он затратил (то есть для восстановления его способности к труду), абсурдно с точки зрения закона сохранения. На удочку такого рассуждения довольно часто клюют те представители естественных и общественных наук, которых подкупает видимость естественно-научной аргументации.

Между тем подобные рассуждения построены на непонимании (или сознательном извращении) как раз физической стороны трудового процесса. Дело в том, что и сам работник, для восстановления затраченной трудовой энергии, и его эксплуататор (для своих целей) потребляют вовсе не энергию, затраченную в процессе труда, и даже не стоимост ь созданного продукта, измеряемую этой энергией, а продукт, полученный с ее помощью. И хотя на продукт, потребляемый работником (необходимый продукт), затрачена лишь часть израсходованной им энергии (израсходованной только в течение необходимого рабочего времени), его может быть вполне достаточно для полного возмещения затрат его труда. Но разве такое возможно? Разве это не прямое нарушение закона сохранения энергии? Нет, никакого наруш ения здесь нет. Ведь человек не создает продукт из ничего, или только из собственной энергии (это касается даже таких специфических продуктов, как знания, хотя они и выглядят чистым порождением усилий человека). Исходная материя природы, которую преобразует в труде человек, уже содержит в себе энергию.

Человек своим трудом лишь преобразует физическую форму того, что дано природой, делая эту материю пригодной для человеческого потребления. Скажем, для примера, что человек возмещает затраты своей энергии на дойку коровы не за счет этой самой затраченной энергии, и даже не за счет воплощения этой энергии в надоенном молоке, а за счет надоенного молока, в котором содержится больше энергии, чем потрачено на дойку человеком, поскольку энергия в молоке — это его природное свойство, имевшееся еще до процесса дойки. Человек своей энергией не создает молоко — он его выдаивает, стерилизует, упаковывает, перевозит. Поэтому в готовом к потреблению молоке есть не только та энергия, что привнесена усилиями человека, но и та, что запасена природой. Так что с законом сохранения все в порядке.

Капитал: деньги, способные приносить прибавочную стоимость, есть капитал. (это первое, наиболее абстрактное и поверхностное определение)

Разумеется, капиталисту — владельцу денег, чтобы обеспечить эксплуатацию труда, нужно приобретать не только наемную рабочую силу, но и средства производства, которыми будет работать наемный работник. Таким образом, формула простого денежного обращения Д—Т—Д,

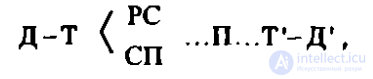

превращаясь в формулу капиталистического обращения, или во всеобщую формулу капитала Д— Т—Д' (всеобщую потому, что ею определяется движение всех форм капитала), раскрывается следующим образом: В сеобщая формула капитала:

где PC — рабочая сила, СП — средства производства, П — процесс производства.

Средства производства и рабочая сила, вступая в процесс производства капитала, сами приобретают капиталистическую форму. Стоимость средств производства выступает как постоянный капитал (с), поскольку их стоимость не меняется в процессе производства (хотя она полностью или частично переносится на готовый продукт). Стоимость рабочей силы выступает как переменный капитал (v), постольку, поскольку обладает способностью приносить стоимость большую, чем сама имеет, приносить прибавочную стоимость (т). Таким образом, стоимость капиталистически произведенного продукта распадается на величину, равную стоимости возмещения истраченных и изношенных средств производства, величину, равную стоимости затраченной рабочей силы, и величину прибавочной стоимости:

Т` = с + v + т.

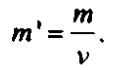

Степень способности наемной рабочей силы, выступающей как переменный капитал, приносить капиталисту прибавочную стоимость, называется нормой прибавочной стоимости (т ), или нормой эксплуатации, и измеряется отношением величины прибавочной стоимости к величине переменного капитала:

Норма прибавочной стоимости:

Пределы эксплуатации капиталист не может установить совершенно произвольно. Если он продлевает рабочий день в погоне за увеличением массы прибавочной стоимости, то это ведет к увеличению расходования рабочей силы, а значит, требует и больше средств для ее восстановления. Однако это дополнительное рабочее время приносит капиталисту не только дополнительные расходы на рабочую силу, но и дополнительную прибавочную стоимость. Вопрос о том, каковы должны быть границы рабочего дня в рамках капиталистических отношений, не имеет совершенно жесткого и строго определенного экономического решения в рамках законов товарного обмена.

Продолжительность рабочего дня имеет нижний предел — рабочий день в капиталистическом производстве не может длиться меньше, чем время производства необходимого продукта для возмещения стоимости потраченной рабочей силы. Иначе капиталист вообще не будет нанимать работников, и организовывать производство — ведь он им занимается не ради производства как такового, а ради увеличения авансированного капитала путем производства прибавочной стоимости. Верхний предел продолжительности рабочего дня определяется физической способностью работника восстановить затраченные в ходе работы силы. В этих пределах продолжительность рабочего дня определяется соглашением между наемными работниками и капиталистом. Результаты этого соглашения зависят от баланса сил сторон, которые имеют противоположные интересы: рабочие заинтересованы в сокращении продолжительности рабочего дня, капиталисты заинтересованы в более длительном рабочем дне. «При столкновении двух равных прав решает сила» — заметил по этому поводу К. Маркс1. 1 Маркс К Капитал // Маркс К и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 246.

Длительное время рабочие вынуждены были соглашаться на крайне невыгодные для себя условия продолжительности рабочего дня. Этому способствовало не только давление экономической необходимости, заставлявшее пролетариев продавать свою рабочую силу на тяжелых условиях, но и применение государством и частным капиталом методов внеэкономического принуждения (ограничение верхнего предела заработной платы, репрессивная политика в отношении безработных, произвол надсмотрщиков на фабриках и т. д.). В мануфактурный период капитализма продолжительность рабочего дня составляла 14-16 часов в сутки, в начальный период промышленного переворота — 11- 12 часов.

Затем, в результате длительной ожесточенной (и нередко сопряженной с многочисленными жертвами) борьбы рабочего класса, в середине XIX века в Великобритании, а затем и в других европейских странах, продолжительность рабочего дня начинает регулироваться законодательством. Это был единственный способ избежать постоянных столкновений, дестабилизирующих капиталистическое общество, не устраняя объективную основу конфликта, но в тоже время, вводя его в определенные рамки. В первой трети XX века, после нескольких предшествующих десятилетий борьбы уже политически организованного рабочего класса, и под давлением результатов Октябрьской революции 1917 г. в России, в странах развитого капитализма нормой сделался 8-часовой рабочий день. Таким образом, фабричное законодательство появилось как первое изъятие из чисто рыночного принципа формирования отношений между наемным трудом и капиталом, как первое устойчивое вмешательство общества в стихийные рыночные процессы. Необходимость такого вмешательства появилась на сравнительно ранней стадии развития капитализма постольку, поскольку капиталистическое отношение придало рыночной сделке между капиталистом и наемным работником специфический характер (невозможность строго определить продолжительность рабочего дня в рамках законов рынка). Разрешение этих специфических противоречий самой рыночной сделки и потребовало отхода от следования чисто рыночным принципам. Как определяется в отношении между капиталистом и рабочим стоимость продаваемой последним рабочей силы (а значит, и соотношение между необходимым и прибавочным трудом в течение рабочего дня)? Так же, как и стоимость любого товара — средним общественно-необходимым рабочим временем, требуемым для воспроизводства данного товара. Что же необходимо для воспроизводства товара — рабочая сила? Это, как уже было сказано, совокупность жизненных средств, необходимых для восстановления работоспособности самого рабочего и для поддержание жизни его семьи, с тем, чтобы обеспечить процесс естественного воспроизводства рабочей силы. А что же должно включаться в эту совокупность?

Во-первых, это материальные блага, необходимые для поддержания физического существования и работоспособности в физическом смысле.

Во-вторых, это затраты на обучение работника и обучение подрастающего поколения. Напомним, что речь идет о среднем общественно-необходимом количестве жизненных средств. Этот «средний, общественно-необходимый» уровень есть величина историческая. Какие именно из потребностей работника будут признаны рынком рабочей силы общественно-необходимыми, зависит от множества социально-исторических факторов.

Эволю ция п редставлени й о необходимом уровне удовлетворения потребностей работника: от теории рабочего ф он да к расширению круга потребностей, удовлетворяем ы х за счет заработной платы: Коща-то рынок полагал достаточным для работника быть более или менее сытым, чтобы не валиться с ног, иметь крышу над головой в виде угла в бараке или в подвале, и обзавестись парой каких-нибудь обносков, чтобы прикрыть тело. Простая грамотность, расходы на элементарную медицинскую помощь, наличие в жилище водопровода и канализации — все это не относилось к «общественно-необходимым затратам». Такая ситуация даже породила теорию (т. н. теория рабочего фонда), согласно которой стоимость рабочей силы работника (заработная плата) определяется минимумом необходимых работнику средств существования. Однако в дальнейшем историческом развитии капитализма, как под влиянием возрастающей организованности рабочего класса в борьбе за свои интересы, так и под воздействием потребности капитала в более квалифицированной рабочей силе, ситуация изменилась.

Рабочие уже очевидным образом не довольствуются минимумом средств существования, да и обеспечить длительную подготовку квалифицированного работника, а затем его длительное функционирование (с тем, чтобы оправдать затраты на его обучение) невозможно без удовлетворения возросшего круга потребностей. Это и потребности, вытекающие из более высокого уровня образования, даже не просто грамотности (т. е. растущие общекультурные потребности), и из необходимости обеспечить медицинскую помощь, рациональную структуру питания, гарантировать содержание в старости и т. д.

Разумеется, цена рабочей силы может отклоняться от ее стоимости под воздействием конъюнктуры рынка труда, т. е. колебаний спроса и предложения на рабочую силу. Когда классу капиталистов противостояли раздробленные и неорганизованные наемные работники, ситуация на рынке труда складывалась в пользу капитала, которому систематически удавалось покупать рабочую силу ниже ее стоимости. Это положение изменилось с ростом организованности рабочего класса, образованием профсоюзов, затем их легализации, признания права на коллективный договор и т. д. Переменный капитал, применяемый капиталистом для покупки рабочей силы, предстает на поверхности капиталистических отношений как заработная плата, то есть плата за труд. Здесь мы при исследовании капиталистических производственных отношений сталкиваемся с феноменом превращенной формы. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Капиталист на самом деле вовсе не оплачивает труд работника.

Это утверждение неверно как с количественной, так и с качественной стороны. Количественно капиталист вовсе не возмещает работнику эквивалент его труда — то есть стоимость, воплощенную в товаре (пусть даже за вычетом перенесенной на товар стоимости средств производства, не принадлежащих рабочему). Что касается качественной стороны, то капиталист покупает и оплачивает вовсе не труд, представляющий из себя процесс целесообразной деятельности, а рабочую силу — способность работника трудиться в течение определенного времени, достаточного для производства как необходимого, так и прибавочного продукта. С точки зрения капиталиста вообще было бы нелепо оплачивать процесс труда вне зависимости от его результатов. Но точно так же капиталист не оплачивает и эти результаты — ибо в таком случае ничего не останется на его долю. Поэтому капиталист покупает специфическое свойство работника трудиться сверх необходимого рабочего времени, способность работать больше, чем необходимо для возмещения затраченных трудовых усилий. Это свойство есть свойство товара — рабочая сила. Однако на поверхности капиталистических отношений та плата, которую получает работник за свою рабочую силу, привязывается капиталистом именно к процессу труда, выступая как плата за время труда (повременная оплата) или плата за созданный трудом продукт (сдельная оплата). Рациональная основа такой зависимости понятна — чем дольше работает наемный работник и чем больше он выпускает изделий за время работы, тем больше затраченные им трудовые усилия, а значит тем больше и величина необходимого продукта для их возмещения, тем выше, стало быть, стоимость рабочей силы. Но такая привязка создает видимость, что капиталист платит работнику за все рабочее время или за весь созданный продукт, в то время как капиталист не только не оплачивает все рабочее время или весь продукт, но и вообще платит не за время и не за продукт, а только за способность к труду, за рабочую силу.

Превращенная форма: Когда форма явления создает искаженное, или даже прямо противоположное действительному содержанию представление о нем, она выcтупает тем самым как превращенная форма

Превращенные экономические формы — явление, характерное для капиталистических производственных отношений (подробнее см. п. «О превратных формах: особенности и примеры» во «Введении»). Истоки образования превращенных форм лежат в фетишистском характере исходной для капитализма товарной формы. Фетишизм товарных отношений перерастает в фетишизм капитала. В этой сфере общественные отношения людей также принимают вещную форму, и сам капитал представляется внешней по отношению к человеку вещью или вещной силой, воплощенной в деньгах, станках и машинах и т. п. Однако действительная природа капитала состоит в том, что это не вещь, а общественное отношение между капиталистом и наемным работником, основанное на эксплуатации наемного труда с целью извлечения прибавочной стоимости.

Капитал — общественное отношение между капиталистом и наемным работником, основанное на эксплуатации приобретаемой капиталистом рабочей силы лично свободного наемного работника с целью извлечения прибавочной стоимости ((второе углубленное развернутое определение).

Формальное и реальное подчинение труда капиталу Итак* капитал обеспечивает свое самовозрастание путем производства прибавочной стоимости. Производство прибавочной стоимости происходит благодаря тому, что процесс производства длится дольше, чем необходимо для возмещения стоимости переменного капитала, то есть для производства эквивалента стоимости жизненных средств наемного работника. Это значит, что время труда превосходит абсолютную продолжительность необходимого рабочего времени. Абсолютная п рибавоч ная стоимость — производство прибавочной стоимости путем удлинения рабочего дня за пределы необходимого рабочего времени. Абсолютная прибавочная стоимость выступала исторически первой формой производства прибавочной стоимости. Одновременно абсолютная прибавочная стоимость есть общая форма производства прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость вообще не может быть произведена иным путем — если не принуждать рабочего трудиться сверх необходимого рабочего времени, то прибавочная стоимость не появится на свет. Первоначально стремление капиталистов увеличить норму эксплуатации рабочего (то есть норму прибавочной стоимости) реализовывалось путем удлинения прибавочного рабочего времени. Это вело к значительной продолжительности рабочего дня.

Если обычный рабочий день в Англии в первой трети XIX века колебался в пределах 11- 12 часов, то в ряде отраслей он мог достигать 18 часов. Более того, границы суток вовсе не являются непреодолимым пределом для капиталиста, одержимого жаждой прибавочного труда ради умножения своего капитала - отмечены случаи, когда продолжительность одной рабочей смены достигала 36 часов! Однако капитал не может длительное время основывать свое развитие на истощении наемной рабочей силы, ибо ее нормальное воспроизводство все же необходимо для нормального функционирования самого капитала. При достижении естественных пределов продолжительности рабочего дня единственным резервом увеличения нормы эксплуатации становится сокращение необходимого рабочего времени, времени возмещения стоимости переменного капитала. Таким образом, соотношение между необходимым и прибавочным временем меняется в пользу последнего.

Относительная прибавочная стоим ость — прибавочная стоимость, производимая путем сокращения необходимого рабочего времени и изменения соотношения между величиной необходимого и прибавочного рабочего времени. Относительная прибавочная стоимость есть в тоже время и абсолютная прибавочная стоимость, ибо и в этом случае процесс производства продолжается за пределы необходимого рабочего времени. Однако производство прибавочной стоимости при этом покоится не на простом удлинении рабочего дня за пределы необходимого рабочего времени, а на изменении продолжительности самого необходимого рабочего времени. Добиться этого можно, только меняя условия производства и увеличивая производительность труда.

Только тогда на производство необходимых рабочему жизненных средств будет потрачено относительно меньше рабочего времени, либо на производство тех же самых товаров понадобится меньше рабочих, а значит и меньшие затраты переменного капитала. Поскольку с определенного исторического предела производство относительной прибавочной стоимости выступает в большинстве случаев единственным возможным путем увеличения (или даже сохранения) нормы эксплуатации, для капитала становится принудительной необходимостью применение технических нововведений,позволяющие экономить на издержках найма рабочей силы. Капитал становится горячим поборником технического прогресса. Как было отмечено Быше, эволюция организационной и технической основы капиталистического производства под влиянием совершенствования методов производства прибавочной стоимости проходит несколько стадий. Капитал застает и первоначально применяет методы производства, основанные на индивидуальном или групповом ручном труде, сложившиеся еще в добуржуазных способах производства.

Стремление капитала к самовозрастанию (так же, как и жажда прибавочного труда в других эксплуататорских обществах) побуждает его увеличивать число наемных работников. Вообще превращение самостоятельного товаропроизводителя, применяющего собственный труд, в капиталиста, еще не происходит окончательно с появлением у него первого наемного рабочего. Необходимо, чтобы совокупная масса прибавочной стоимости, производимой наемными работниками, была достаточна для того, чтобы предоставить нанимающему работников товаропроизводителю доход, дающий ему возможность отказаться от приложения собственного труда и целиком сосредоточиться на выполнении функций капиталиста. Капитал, и персонифицирующий его капиталист, выступают теперь как сила, определяющая и организующая простую кооперацию труда. Концентрация наемных работников, основанная на простой кооперации труда, является первым шагом капиталистического производства. Уже этот первый шаг создает некоторый прирост производительности труда, обеспечиваемый разнообразными эффектами от простой кооперации работников (а некоторые виды ручных работ вообще не могут быть выполнены без концентрации работающих — например, в строительстве или при погрузочно-разгрузочных работах).

Таким образом, простая капиталистическая кооперация труда есть и первый, пока еще не слишком эффективный шаг в производстве относительной прибавочной стоимости. Первым же самостоятельным (использующим не унаследованные от прежней эпохи методы организации производства) преобразующим воздействием, которое капитал оказывает на материальный способ производства, является переход от простой кооперации к мануфактуре.

Мануфактура, как уже отмечалось ранее, это способ организации производства, основанный на ручных орудиях труда и разделении труда между занятыми работниками. Мануфактура может быть по происхождению органической (возникшей путем расчленения технологического процесса на отдельные операции, чему соответствует пооперационная специализация работников) или гетерогенной (возникшей путем соединения самостоятельного производства отдельных деталей в единый технологический процесс по созданию конечного продукта, чему соответствует попредметная специализация работников). Одна из ранних форм капиталистической мануфактуры — рассеянная мануфактура — вырастает из капиталистической работы на дому. Последняя формируется таким образом, что прежде самостоятельные ремесленники становятся зависимыми от купца, скупающего у них товар на продажу.

Нередко этот скупщик выступает одновременно и их кредитором, и поставщиком сырья (также в кредит). Прежде самостоятельные ремесленники, формально сохраняя свой самостоятельный статус, по существу постепенно превращаются в наемных работников. Если работа на дому развивается на основе сельских промыслов, капиталист еще и экономит на том, что ему не нужно полностью оплачивать своим работникам средства к существованию — занимающиеся ремеслом крестьяне в значительной степени обеспечивают себя продовольствием сами. С течением времени скупщик для увеличения производительности труда начинает регулировать разделение труда между ремесленниками — скупая сырье у одних, он продает его другим для осуществления дальнейших стадий последовательной переработки. Так и возникает рассеянная мануфактура — в противоположность обычной, где работники, занятые специализированным трудом, как правило, концентрируются в одном помещении. Развитие специализации трудовых операций в мануфактуре обеспечивает рост производительности труда, расширяет возможности производства относительной прибавочной стоимости и увеличивает зависимость труда от капитала. Мануфактурному работнику, специализирующемуся на какой-то одной операции, или на изготовлении полуфабрикатов, весьма сложно покинуть мануфактуриста и вновь превратиться в самостоятельного ремесленника, ибо он не имеет навыков, необходимых для полного изготовления готового продукта. Тем не менее, переход из рядов мануфактурных рабочих в ряды самостоятельных ремесленников возможен — навыки можно приобрести, ремеслу можно обучиться, и приобретение набора ручных орудий труда не является совершенно уж непосильным делом. Да и на самой мануфактуре довольно независимым является положение наиболее искусных мастеров, которые являются живыми носителями навыков и опыта в ремесленном деле, и без которых нельзя добиться необходимого качества выделки готовых изделий. Следующим шагом капитала в преобразовании условий производства является переход от ручного труда к машинному.

Машина: Машина — орудие труда, соединяющее в себе двигатель, передаточное устройство, преобразующее движение в необходимую целесообразную форму, и собственно рабочее орудие, непосредственно воздействующее на обрабатываемый предмет.

Первоначально машинами замещался ручной труд в некоторых отраслях, производящих предметы потребления (в мукомольном производстве — еще до промышленного переворота, в прядении, ткачестве). Затем машинное производство распространяется и на производство средств производства — теперь и сами машины производятся при помощи машин.

Позднее машинная техника проникает в сельское хозяйство, еще позднее (и менее глубоко) — в сферу услуг. Полное преобразование производства на основе машинной техники приводит к появлению фабрики.

Фабрика — предприятие, процесс производства на котором основан на системе машин.

Венцом развития фабрики является появление автоматической системы машин, т. е. такой системы, взаимодействие отдельных элементов которой обусловлено технической природой составляющих ее машин и не зависит от человека, на долю которого приходится только обслуживание, контроль и регулировка этой системы.

Фабричная система приводит к формированию внутреннего противоречия капитализма между планомерной организацией процесса производства на фабрике и господствующими в общественном хозяйстве стихийными рыночными отношениями. С развитием капитализма отмечается значительное нарастание остроты этого противоречия. Массовое вытеснение ручного труда машинным позволяет капиталисту сократить относительное количество применяемой рабочей силы. Для обслуживания машины рабочему уже не нужны сложные навыки ремесленного работника. Сама целесообразность процесса труда определяется уже не человеком, а заложена в системе машин — вещественных элементах постоянного капитала. Рабочий превращается в придаток машины, а его труд, по выражению К. Маркса, сводится к простой абстракции деятельности, к действию определенным образом выдрессированной силы природы. Такая роль рабочего как придатка к машине позволила капиталу на ранней стадии индустриализации в массовом масштабе провести замену труда взрослых мужчин трудом женщин и детей, что сокращало капиталу издержки на наем рабочей силы и на надзор за ней.

Однако это привело к значительному сопротивлению рабочего класса, и, помимо этого, подрывало нормальный процесс воспроизводства рабочей силы. Капитал был принужден поставить пределы своей собственной алчности и смириться с законодательным ограничением детского и женского труда. Переход к машинному производству знаменовал собой и переход от формального

продолжение следует...

Часть 1 Глава 9 Сущность капиталистического производства и накопления:труд,капитал и теория прибавочной стоимости

Часть 2 К. Маркс об особенностях производительных сил будущего общества: - Глава

Комментарии

Оставить комментарий

Политическая экономия (политэкономия)

Термины: Политическая экономия (политэкономия)