Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про .

...

создание и использование материальных благ. Отношения социально-экономического управления поведением субъектов – это блок (подсистема), отвечающий

за нормальное функционирование экономической системы общества.

Отношения социально-экономического управления поведением субъектов представляют собой специальную совокупность отношений по поводу

производства социально необходимого поведения субъектов. Данные отношения возникают по поводу самих экономических отношений, их организационных

форм и способов организации. Функциональная цель отношений социально-экономического управления поведением субъектов состоит в том, чтобы посредством формирования и осуществления определенного поведения субъектов

обеспечить реализацию функции экономической системы общества – производство, присвоение и использование материальных благ в интересах господствующих социальных классов и групп, общества в целом, других субъектов.

Рисунок 1.2.5 – Экономическая система общества

Категория «собственность» вошла в научный оборот задолго до возникновения политической экономии и первоначально была объектом изучения философии. Собственность – это экономическая категория, выражающая систему объективных отношений между людьми по поводу присвоения средств и

результатов производства в процессе производства, распределения, обмена и

потребления материальных благ.

Отношения собственности рассматриваются как субъект-субъектные

(поведенческие) и как субъект-объектные (продукционные) отношения. Рассмотрение отношений собственности как субъект-субъектных фиксирует внимание на том, что принадлежность тех или иных благ субъекту должна быть признана иными субъектами. Вне общества отношений собственности не существует. Субъект-объектная характеристика отношений собственности основана

на отображении реального взаимодействия собственника с его имуществом

(распоряжения и пользования последним).

В качестве объектов отношений собственности выступает вся совокупность хозяйственных благ: материальные средства производства; природная

среда; потребительные стоимости (результаты производства); информационные

и социальные условия производства; производственные и социальные способности индивидов, а также сами производственные и социально-экономические

функции. Отношения собственности закрепляют эти объекты за определенными

субъектами и тем самым субординируют людей по отношению друг к другу.

Субъекты отношений собственности – это физические и юридические

лица, между которыми в процессе взаимодействия возникают какие-либо отношения собственности. Это индивиды, коллективы, общество или государство.

В отношениях собственности существует дифференциация по формам.

В зависимости от реальных социальных субъектов и конкретных общественных

механизмов их объединения выделяют следующие формы отношений собственности: государственную, коллективную и частную. Отношения собственности в

любом социуме характеризуются существенным разнообразием, наличием множества смешанных форм и типов, различными способами их реализации.

Потребности и интересы хозяйственных субъектов служат предметом постоянного внимания на всех уровнях организации общественного производства.

Только взаимосвязь и взаимодействие хозяйствующих субъектов (как средства

оптимальной реализации их экономических интересов) может обеспечить саморегулирование процесса воспроизводства. Вместе с тем в рамках многих эко-

номических курсов упор по-прежнему делается на изучение бессубъектных экономических моделей, основанных на древнем мифе о волшебной «невидимой

руке» рынка, которая автоматически настроит любую рыночную экономику. На

самом деле только реализация экономических интересов является движущей

силой развития общества.

Любые экономические действия, трудовые отношения и отношения собственности направлены в конечном счете на удовлетворение тех или иных потребностей субъектов, на обеспечение материальной жизни индивидов, различных социально-классовых общностей и общества в целом. Потребность – это источник и конечный пункт всякой экономической деятельности.

Существует два подхода к трактовке потребностей – негативистская и позитивистская. При негативистской трактовке потребность – это «негативное»

состояние субъекта (состояние отсутствия или нехватки чего-либо), которое он

стремится преодолеть. При позитивистской трактовке потребность – это положительное отношение между нормальным функционированием субъекта и условиями этого нормального функционирования. При этом подходе состояние неудовлетворенной потребности представляется отклонением от нормы, а удовлетворение ее – возвращение в состояние нормы. Такое понимание раскрывает

внутренний источник активности общественных субъектов, где обеспечение одного из условий жизни субъекта (или изменение его меры) вызывает «цепь» изменений других условий и самой нормы его существования. Такая трактовка делает возможным представить потребности социальных субъектов как целостное

системное образование, в котором всякое частное удовлетворение или неудовлетворение потребности вызывает активность всей совокупности социальных побуждений.

Субъект – это носитель активности.

Труд – это форма активности субъекта.

Потребность – это источник активности субъекта.

Интерес – это направление активности субъекта.

Потребности тесно взаимосвязаны с интересами. С психологической точки

зрения интерес представляет собой сосредоточение внимания на удовлетворении

определенной потребности. Экономический интерес направлен на удовлетворение экономической материальной потребности.

Экономические интересы представляют собой социальную направленность жизненной

активности субъектов на создание наиболее благоприятных общественных условий, необходимых для удовлетворения их материальных потребностей и нужд, обеспечения максимально возможной физической и социальной жизненности.

В реальной жизни экономические интересы различных социальных групп

могут совпадать, совпадать лишь частично или быть противоположными. Интересы являются единственными импульсами, побуждающими людей к действию,

а следовательно, их динамика и баланс определяет траекторию развития общественной системы.

Для устойчивости общества, повышения его жизненности важно не допускать его социальную атомизацию.

Существование потребностей предполагает наличие средств, необходимых для их удовлетворения. Средства (вещи, услуги), пригодные для удовлетворения потребностей, называются благами. Большое количество благ создается

природой. Это так называемые естественные или свободные блага (воздух, солнечный свет, вода и т.д.). Блага, полученные вследствие производственной деятельности людей, – это экономические блага. Характерной особенностью этих

благ является их редкость. Редкость экономических благ означает, что количества этих благ, произведенных на тот или иной момент времени недостаточно

для удовлетворения существующих на данный момент экономических потребностей людей. Редкость экономических благ проистекает из ограниченности ресурсов, используемых для их производства.

Экономические блага весьма разнообразны. Для их классификации можно

использовать несколько критериев. Исходя из функционального назначения,

блага подразделяются на потребительские (конечные) блага, идущие на удовлетворение потребностей населения и производственные (инвестиционные), используемые в процессе производства. По роли в потреблении блага делятся на

предметы первой необходимости и предметы роскоши. По продолжительности

использования блага бывают долговременные и недолговременными.

В зависимости от количества потребителей, пользующихся благами, они

делятся на частные и общественные блага.

Частное благо, будучи потребленным одним лицом, не может одновременно быть потребленным другим лицом. Большинство потребительских и инвестиционных товаров являются частными благами.

Общественное благо может потребляться сразу многими людьми одновременно без того, чтобы потребление кого-либо одного уменьшало потребление

другого. Отличительными чертами общественных благ являются неизбирательность и неисключаемость их из потребления отдельных лиц. Примерами общественных благ являются услуги радиовещания и телевидения, всеобщее здравоохранение, образование и др.

Выделяют также взаимозаменяемые (субституты или заменители) и взаимодополняющие (комплементарные) блага. Те блага, которые могут замещать

друг друга в удовлетворении одной и той же потребности (например, личный

транспорт и транспорт общественный и др.) являются взаимозаменяемыми благами или субститутами. Блага, которые могут удовлетворять определенную по-

требность только в том случае, если используются в совокупности – это взаимодополняющие или комплементарные блага (например, автомобиль не может дви-

гаться без топлива, мышка бесполезна без компьютера и т.д.).

Производство, обеспечивающее реализацию потребностей, ограничено в

возможностях. Оно не может расширяться и развиваться беспредельно по причине ограниченности ресурсов.

Экономические ресурсы – это все ограниченные природные, человеческие и произведенные людьми ресурсы, используемые для производства товаров и услуг.

Выделяют четыре группы экономических ресурсов:

1) природные ресурсы – это потенциально пригодная часть природной

среды, которая используется или может быть использована в производственной

деятельности. К природным ресурсам относится сама земля, лесные и водные

ресурсы, запасы полезных ископаемых и пр.;

2) материальные ресурсы – это произведенные людьми средства производства: производственные здания, машины и оборудование, транспортные

средства, сырье и материалы и др.;

3) трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения;

4) финансовые ресурсы – это денежные средства, необходимые для организации и осуществления производственной деятельности.

В качестве ресурсов можно также рассматривать такие формы ресурсов

(иногда их, абсолютизируя макроэкономическую составляющую, называют капиталами) как административные, социальные и культурные ресурсы.

Экономические ресурсы подразделяются на вовлеченные в производственный процесс и не вовлеченные, т. е. резервные. Реально вовлеченные в производ-

ственный процесс ресурсы становятся факторами производства. Именно от количественных и качественных характеристик факторов производства зависит

объем и разнообразие производимых экономических благ.

Основные факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательский фактор.

Труд как фактор производства – это совокупность физических и умственных способностей людей, их знаний и опыта, применяемых в производстве.

Земля – это естественный фактор, который включает в себя все даровые

блага природы, применяемые в производственной деятельности. Это земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, месторождения по-

лезных ископаемых, леса, водные ресурсы.

Капитал как фактор производства представляет собой совокупность

средств производства, созданных людьми и используемых в производственном

процессе. Оговоримся, что в данном контексте капитал рассматривается как одно

из проявлений капитала как самовоспроизводящейся стоимости.

Предпринимательский фактор – это особый вид человеческого ресурса,

который заключается в способности эффективно координировать, комбинировать

и использовать все другие факторы производства, умении предугадывать рыночную ситуацию, управлять риском и минимизировать вероятность нежелательных

последствий, принимать решения в нестандартных ситуациях. Специфика данного ресурса состоит в том, что он воедино сводит такие ресурсы как труд, земля

и капитал – в единый процесс производства товаров и услуг. Он выступает движущей силой производства и его посредником. Предприниматель берет на себя

производственный риск, задачу принятия основных производственных решений,

обеспечивает мотивацию труда и новаторство в производстве.

Иногда выделяют такие факторы производства, как наука и информация.

Субъектом того или иного социального процесса или деятельности, в том

числе экономической, следует считать не просто мыслящего и понимающего,

а действующего агента, не столько потенциального, сколько реального. Субъект всегда социально активен.

Социально-экономический субъект – это индивид (или группа индивидов), персонифицирующий определенные социальные и экономические функции, обладающий специфическими потребностями и активностью по отношению к иным субъектам.

Субъектность – это и есть способность проявлять активность, совершать действие

и, соответственно, вступать в отношения.

Степень «субъектности» социально-экономических субъектов непосредственно зависит от уровня их агрегированности – чем больше степень агрегирован-

ности, тем меньше субъектных атрибутов. Соответственно, именно индивид обладает наибольшим набором субъектных свойств и вариативностью поведения.

Экономические субъекты могут быть дифференцированы по видам экономических отношений, в которые они вступают, (трудовые, собственности и т.д.),

по степени агрегированности или уровнях субъектности (индивиды, элементарные и кумулятивные группы), по сферам или подсистемам экономической системы общества (например, рыночные субъекты, такие как, домашнее хозяйство, предприятие, государство).

Важнейшей категорией в политической экономии является «социальный

класс».

Социальный класс представляет собой общность людей, располагающих близкими позициями в отношении экономических, политических и профессиональных статусов.

Социальная стратификация – это дифференциация совокупности людей

(населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность – в неравномерном

распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или

отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или

иного сообщества.

В основе социально-классового расслоения лежит общественное разделение труда и социально-экономическое неравенство индивидов. Из этого следует,

что для определения сущности социально-классовых отношений социальные

классы необходимо рассматривать с двух сторон:

– во-первых, с точки зрения их места и функциональной роли в обществе;

– во-вторых, через противоречие социально-классовых интересов.

Политическую экономию интересует, прежде всего, суть второй стороны социально-классовых отношений. Противоречие интересов, главным образом, экономических, тех или иных социальных групп проистекает в возможности одними

социальными группами присваивать результат труда других социальных групп.

Поскольку социальный класс – это солидарная совокупность индивидов,

сходных по профессии, имущественному положению, объему прав, то представители одного социального класса имеют тождественные профессиональноимущественно-социально-правовые интересы.

Как только в обществе формируются устойчивые профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы, сразу же

начинается взаимодействие между

обществом, взятым как целое, и

между отдельными социальными

группами, причем каждая из сторон влияет на природу другой. Индивиды, объединенные всеми тремя связями, будут иметь схожие экономические интересы,

что выступает в качестве материального условия их объединения в социальные

классы для более успешной реализации и защиты своих интересов.

При более емкой трактовке под категорией «социальный класс» понимается кумулятивная, нормальная, полузакрытая, но с приближением к открытой,

связанная положительной социально-классовой комплиментарностью группа,

составленная из кумуляции трех основных группировок: профессиональной,

имущественной, объемно-правовой. Под социально-классовой комплиментарностью понимается ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии)

членов социальных классов, ведущее к формированию у них единой идеологии

и определяющее деление на «своих» и «чужих».

Рисунок 1.2.6 – Признаки социальных классов

В социально-классовой структуре белорусского общества выделяются

следующие социальные классы: класс государственных управленцев, класс интеллигенции, рабочий класс, класс колхозное крестьянство, класс служащих силовых структур, класс собственников, класс менеджеров, класс мелких производителей, класс служащих-неспециалистов и классоподобные группы: пенсионеры, дети, учащаяся молодежь, криминалы.

Этапами развития рынка являются простое (мелкотоварное) и капиталистическое товарное производство. Мелкотоварное производство базировалось

на частной собственности самого производителя на орудия производства и на

использовании его личного труда. Именно мелкотоварное производство подготовило почву для капитализма. Товарное производство при капитализме приобрело особые свойства, сохранив вместе с тем многие черты простого товарного

производства, так как из него выросло и развилось. Общим между простым и

капиталистическим товарным производством является то, что оба они имеют

однотипную экономическую основу в виде частной собственности на средства

производства; в обоих типах производства экономические связи между производителями, продавцами и покупателями осуществляются посредством купли –

продажи. Различия состоят в том, что при простом товарном производстве производитель является собственником средств производства, в то время как при

капитализме рабочий использует средства производства, принадлежащие капиталисту. Простое товарное производство базируется на личном труде производителя, капиталистическое – на наемном труде. Простое товарное производство

мирно сосуществует с натуральным хозяйством, капиталистическое – разоряет и

размывает последнее, расширяя и углубляя свой внутренний рынок.

Развитие товарно-денежных отношений приводит к формированию рынка и

системы рыночных отношений, поэтому факторы перехода к товарному производству во многом совпадают с факторами возникновения рынка, среди которых: разделение труда, обмен деятельностью, появление денег в качестве всеобщего эквивалента, ограниченность экономических ресурсов, экономическая обособленность

товаропроизводителей, экономическая свобода, конкуренция.

Обмен деятельностью, который приобрел систематический характер, и

появление денег в качестве всеобщего эквивалента формировали рыночное хозяйство. Продукты обмена приобретали форму товарных ценностей, а вечное

опосредование человеческих отношений становилось объективным свойством

рыночной экономики. Рынок при этом формируется как инструмент упрощения

взаимодействия между людьми.

Постепенно обмен продуктами труда посредством денег становится правилом экономической жизни общества. Эта форма отношений, став универсальной

и общепризнанной, постепенно распространяется на все сферы человеческой

жизни.

Экономическая свобода как фактор возникновения рынка проявляется в

том, что собственник имеет в своем распоряжении материальные и денежные

средства, на которые он может приобрести ресурсы и наладить производственный процесс. Правовая свобода выражается в том, что собственник получает

возможность заниматься тем легальным видом деятельности, который его интересует и приносит доход. Однако не все собственники ресурсов используют их

одинаково эффективно. Между производителями товаров и услуг, а также владельцами ресурсов существует конкуренция – соперничество за наиболее выгодные условия их использования. В стремлении максимизировать прибыль предприниматели расширяют производство, внедряют новую технику и технологию,

совершенствуют транспортные средства, усиливают рекламу, борются за лоббирование своих интересов в органах государственного управления, в том числе и

в законодательных, объединяются в монопольные союзы.

Говоря о «свободном рынке», развитии капиталистических отношений,

необходимо понимать, что так называемая «свободная конкуренция» неизбежно ведет к тому, что более сильные экономические субъекты оказываются в привилегированном положении, так как могут договориться между собой и сформировать различного рода монополии, чем создадут благоприятные

условия для реализации своих экономических интересов.

Конкуренция, хотя и является фактором возникновения рынка, постепенно приводит

к монополии – исключительному праву диктовать свои условия на рынке или в какой-либо

сфере деятельности.

Чем острее стоит проблема ограниченности ресурсов в экономике, тем

выше конкуренция во всех сферах экономики и на всех рынках – товаров, капитала, труда, ресурсов и др. Проблема ограниченности ресурсов касается всех видов ресурсов. Труд, затраченный в одной сфере деятельности, ограничивает возможность его применения в другой. Капитал, используемый в одном производстве, «утрачен» для другого. Земля также имеет несколько альтернатив использования – для промышленного либо сельскохозяйственного производства, строительства инфраструктуры. Вся информация не может иметься у всех хозяйствующих субъектов, как ввиду временного фактора, так и ввиду необходимости обладать материальной возможностью для ее получения, распознания и использования. Социальный ресурс ограничен институциональной средой.

Функции рынка весьма многообразны. К важнейшим из них следует отнести функцию регулирования общественного производства. Фирмы могут

оценивать ситуацию на рынке лишь посредством экспертных оценок (самостоятельных или с привлечением профессиональных агенств). Фирма анализирует

конъюнктуру рынка и на этой основе делает прогноз своих действий, однако

окончательная ситуация может проясниться только после поступления товаров

на рынок. Устанавливаемое здесь соотношение спроса и предложения предопределит, какие товары и в каком объеме нужны потребителю. Таким образом, про-

исходит корректировка производства относительно нужд и запросов покупателей материальных благ и услуг.

Весьма важна для экономики ценообразующая функция рынка. Уровень цен свидетельствует об объеме и тенденциях развития спроса, об издержках и

уровне рентабельности, о доходах населения и т.д. Рынок устанавливает уровень

цен на реализуемые товары и услуги.

С ценообразующей тесно связана информационная функция рынка, которая является одной из самых важных функций. Информация снабжает субъектов

рыночных отношений оперативными сведениями об уровне цен, числе состоявшихся продаж и т.д., позволяя принимать тактически и стратегически верные решения.

Следующая функция рынка – конкурентообразующая. Конкуренция принуждает производителей к деловой активности, поиску новых возможностей

экономического роста.

Однако конкуренция обладает и очистительной, разрушительной силой, в

связи с чем выделяется еще одна функция рынка – санирующая. В результате

конкурентной борьбы не все субъекты рынка могут быть эффективны. В условиях рыночных отношений убыточные производства не получают дотаций. Об

их положении свидетельствуют состояние цен и уровень издержек, и если положение не изменяется, то такие предприятия разоряются. Посредством санирования экономика очищается от экономически слабых, нежизненных субъектов.

Рыночная экономика не требует осознания общественных целей, субъекты

рынка о них не думают, они ставят свои частные эгоистические цели и пытаются

их реализовать с помощью рынка.

Рынок представляет собой специфическую форму организации хозяйственной жизни

общества, это единство товарного и денежного обращения, посредством которого он

оказывает воздействие на общественное производство и весь воспроизводственный процесс, информируя участников экономических отношений об их желаемом (оптимальном)

хозяйственном поведении.

Рыночное хозяйство как развитая система отношений товарного обмена

представляет собой систему отдельных взаимосвязанных рынков с развитой инфраструктурой. Отдельные рынки связаны с обеспечением производства, а также

с материальным и денежным обращением. Инфраструктура включает ряд институтов, обеспечивающих бесперебойное и быстрое продвижение товаров и услуг.

Инфраструктура рынка представляет собой систему специализированных институтов и учреждений, обслуживающих рынок и обеспечивающих движение

товаров, капиталов и рабочей силы. В нее включаются сеть банковских учреждений, товарные и фондовые биржи, биржи труда, страховые компании, информационно-коммерческие центры, аукционы, ярмарки и т.д. Ядром рыночной инфраструктуры выступает банковская система, представляющая собой мощную

финансовую организацию, состоящую из ряда соподчиненных звеньев, осуществляющих финансовые операции в стране.

Современное рыночное хозяйство характеризуется множеством (в том

числе и смешанной) форм собственности, декларируемой свободой предпринимательства и обязательным вмешательством государства в экономику. Современный рыночный механизм функционирует в условиях установления равновесия и стабильности посредством экономических средств государственного регулирования, связанных как с особенностями функционирования экономики на

макроуровне (циклические колебания, экономический рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма (дисконтная политика, эмиссия государственных обязательств и др.).

Описание спроса, предложения и рыночного равновесия требует использования микроэкономического подхода. Поэтому до известной степени приходится

абстрагироваться от большого количества факторов (в том числе социальных

факторов, исследуемых политической экономией), которые оказывают влияние

на реальную рыночную ситуацию. Среди этих факторов – неполнота информации, ограниченная рациональность потребителя, наличие трансакционных издержек и многие другие.

Зависимость между поступлением товаров на рынок и возможностью

рынка их реализовать выражается теорией спроса и предложения.

Спрос представляет собой то количество продукта, которое потребители в данный период времени желают и могут по заданной цене купить на

рынке.

Спрос – это платежеспособная потребность, которая проявляется в определенном количестве товаров, которые потребители хотят и могут купить.

Различают индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальный спрос –

это спрос конкретного потребителя на данный товар. Иными словами, это то количество данного товара, которое потребитель может и хочет купить. В предыдущих рассуждениях речь шла об индивидуальном спросе, т. е. для упрощения

ситуации дело было представлено таким образом, что на рынке функционировал

один единственный потребитель. Но рынок никогда не ограничивается одной

торговой сделкой, а предполагает их

множество. Поэтому возникает вопрос

о суммарном (рыночном) спросе. Если

речь идет об обозреваемом числе покупателей, проблема решается достаточно просто, и рыночный спрос определяется посредством суммирования

индивидуальных характеристик

спроса.

Величина (объем) рыночного

спроса, прежде всего, зависит от цены

товара. Эту зависимость выражает за-

кон спроса: при прочих равных усло-

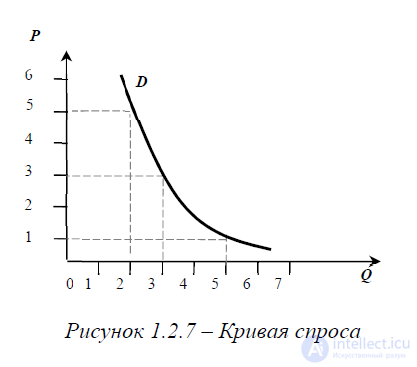

виях, чем выше цена товара, тем ниже рыночный спрос, и наоборот. Графически взаимосвязь между ценой (P – от англ. price) и спросом (Q – от англ. quantity)

отражает кривая спроса (D – от англ. demand).

Обратная зависимость величины спроса на товар от его цены объясняется

следующим образом. Во-первых, при понижении цены товар становится доступным большему количеству потребителей, которые смогут его купить. Во-вторых,

Рисунок 1.2.7 – Кривая спроса

при более низкой цене товара потребитель может купить большее количество

данного товара, не уменьшая количества покупок других товаров.

Закон спроса не имеет абсолютного значения. Возможны случаи, когда изменение цены не вызывает соответствующего изменения спроса:

1. Повышение цен на товары первой необходимости, как правило, не вызывает сокращения спроса на них, а в случае товаров Гиффена спрос будет расти.

2. Повышение цен на товары, определяющие социальный статус потребителя, не сопровождается снижением спроса на них. В случае товаров роскоши

повышение цен на товары будет вызывать и рост спроса.

3. Инфляционные (дефляционные) ожидания. В условиях инфляции спрос

на многие товары не снижается. В ожидании дефляции (например, сезонное снижение цен на овощи и фрукты) часть покупателей будет откладывать спрос на

эти товары.

На величину спроса, кроме цены, оказывает влияние и ряд неценовых факторов спроса, т. е. факторов, изменение которых влияет на величину рыночного

спроса при неизменной цене анализируемого товара. К таким факторам относятся:

1. Доходы покупателей. Изменение доходов влияет на покупательную способность потребителей и, следовательно, на величину спроса.

2. Изменение цены на один из взаимозаменяемых или взаимодополняющих товаров. Рост цены на товар ведет к снижению спроса на него и одновре-

менно к увеличению спроса на взаимозаменяемый товар (например, изделия из

натурального и изделия из искусственного меха). Рост цены на один из взаимодополняющих товаров ведет к уменьшению спроса как на этот товар, так и на

другой.

3. Общее число покупателей или размер рынка. Рост числа покупателей на

рынке приводит к росту рыночного спроса, и наоборот.

4. Изменение вкусов, привычек, моды.

5. Потребительские ожидания (например, ожидание прихода на рынок жилой недвижимости крупного девелопера приведет к некоторому уменьшению

рыночного спроса на квартиры сегодня).

Графически влияние цены на объеме спроса отображается как движение по

кривой спроса. Влияние неценовых факторов спроса отражается как сдвижение

кривой спроса вправо при увеличении и влево – при уменьшении спроса.

Под предложением понимается то количество продукта, которое производитель желает и может произвести и поставить на рынок при данном

уровне цен на эту продукцию в течение определенного периода времени. От

уровня цен зависит не только спрос, но и предложение. Однако зависимость в

данном случае не обратная, а прямая. Производитель стремится произвести

больше той продукции, цена на которую растет. Рост цены товара стимулирует

предложение.

Ведь более высокая цена при данных затратах на производство единицы

продукции позволяет производителям получать большую прибыль. Поэтому

производители, стремясь увеличить прибыль, наращивают объемы производства

и предложения данного товара.

Эту зависимость отражает закон

предложения: при прочих равных

условиях, чем выше цена товара, тем

выше предложение, и наоборот. Графически его отражает кривая предложения (S – от англ. supply). Кривая

предложения показывает количество

данного товара, которое его производители хотели бы поставить на рынок

по той или иной цене.

Помимо цены, на объем предложения, оказывают влияние следующие неценовые факторы предложения:

1. Изменения в затратах на производство единицы продукции, непосред-

ственно влияющие на величину прибыли, получаемой от продажи единицы продукции. Если по

продолжение следует...

Часть 1 Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Часть 2 - Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Часть 3 - Базовые понятия политической экономии, экономические законы и категории

Комментарии

Оставить комментарий

Политическая экономия (политэкономия)

Термины: Политическая экономия (политэкономия)