Лекция

Это окончание невероятной информации про креативная корпорация.

...

src="/th/25/blogs/id12638/731d4f8b176b881fc2ee14732e802f96.png" data-auto-open loading="lazy" alt="Глава 6 Творческая деятельность и капитал: взгляд сквозь призму неоклассики" >

Соответственно,

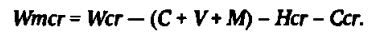

Мера эксплуатации:

Сходство обозначений (Wmcr и М, Wmcr’ и М1) не должно, как мы уже заметили, скрывать содержательных различий формулы эксплуатации творческой деятельности и формулы Маркса.

Это, во-первых, различие прибавочной стоимости как результата «обычного» капиталистического производства и стоимостной оценки всеобщего культурного богатства, присваиваемого собственниками корпорации, использующей креативные ресурсы (авторы пока не нашли краткого категориального обозначения этого феномена). Во-вторых, в случае использования капиталом творческой деятельности речь всегда идет о двойственном объекте эксплуатации: и о конкретном креаторе, и обо всей креатосфере. Двойственность процесса эксплуатации креатосферы и ее субъекта ставит проблему: если всеобщее культурное богатство, присваиваемое собственниками корпорации, использующей креативные ресурсы, создается не только конкретным творцом, то как подсчитать количественное выражение эксплуатации конкретного наемного творческого работника? Авторы обосновали выше только один возможный ответ на этот вопрос: никак. Количественное выражение в стоимостных (капиталистических) параметрах этой меры невозможно, ибо невозможно выразить количественно «вклад» в это богатство, сделанный данным творцом и всеми его предшественниками, и коллегами по сотворчеству. В мире креатосферы принципиально не существует количественного выражения соотношения затрат труда участников культурного диалога, процесса со-творчества. В условиях рыночной формы организации этого процесса данное выражение тем более невозможно, что базовые блага креатосферы творческий работник (и, следовательно, капитал) используют бесплатно. Более того, соединение первого и второго следствий позволяет сделать внешне парадоксальный вывод: если смотреть на проблему эксплуатации творческого работника только с количественной точки зрения (с точки зрения объема получаемого им стоимостного дохода), то освобождение творческого труда от подчинения капиталу ничего особенно не меняет в положении этого субъекта. В принципе творческий работник будет получать от общества не более чем эквивалент средств, необходимых для воспроизводства его человеческих качеств. Учитывая, что многие из благ в этом случае будут бесплатны (образование, здравоохранение, доступ к информации), можно было бы даже предположить, что собственно стоимостной эквивалент творца может быть и меньше, чем в условиях капитализма. Однако здесь есть немало «нюансов».

Во-первых, как мы уже отметили, неизбежным следствием рыночной капиталистической системы являются высокие отклонения цены творческого работника от стоимости воспроизводства его потенциала. В силу гегемонии корпоративного капитала эти отклонения «устроены» так, что цена работников, наиболее тесно сращенных с капиталом и обслуживающих его гегемонию, вклюценных в воспроизводство превратного сектора (работники таких сфер, как финансы, корпоративный менеджмент, СМИ, масскультура, профессиональный спорт и т. п.), намного превышает стоимость воспроизводства их человеческих качеств. И наоборот, работники общедоступных отраслей креатосферы (учителя государственных школ, социальные работники и т. п.) имеют на рынке симулякров цену, существенно более низкую, чем стоимость средств, необходимых для воспроизводства их человеческих качеств (хорошо известно, что даже в США учитель школы в «цветном* гетто не имеет средств на то, чтобы оплатить образование своих двух-трех детей в Гарварде...).

Во-вторых, капитал оплачивает креативных работников (да и то, как мы показали выше, далеко не всех) на уровне, близком к стоимости воспроизводства их человеческих качеств, креативного потенциала, только в развитых странах. Большая часть «рядовых» субъектов общедоступной творческой деятельности (деятельности, наиболее важной с точки зрения задач развития креатосферы и, следовательно, универсальных критериев прогресса) в мире получает от капитала средства, меньшие тех, что они должны были бы иметь даже по законам капитала. Мировая «рядовая» интеллигенция недооценена капиталом, тогда как круг мировых «профессионалов» переоценен. Так современный глобальный капитал формирует внутреннее противоречие в социальной страте креативных наемных работников. Первые — наиболее близкие по своей профессиональной роли (субъекты собственно креатосферной деятельности, а не труда в превратном секторе) к миру «царства свободы» и недооцененные капиталом даже по меркам капитализма - даже с этой точки зрения заинтересованы в снятии глобальной гегемонии капитала. Вторые — выполняющие задачи непосредственного «творения» гегемонии капитала, занятые в превратном (вытесняющем и уродующем креатосферу) секторе и переоцененные капиталом — объективно оказываются противниками такого снятия. В-третьих, количественный, стоимостной аспект эксплуатации креативного наемного работника с принципиальной точки зрения должен быть наименее значим для него. Ценность бытия homo creator’a объективно определяется мерой свободы его деятельности, и с этой точки зрения превращение условий творческой жизнедеятельности, ее пространства и времени в объект эксплуатации, функцию капитала есть наиболее глубокое основание противостояния Человека как творца и глобального капитала. Это основание тем более значимо, что капитал привносит в это отношение и черты личной зависимости, подчиняя себе, как мы уже сказали, «божественную душу» человека. Но и здесь есть свои «детали». Для обслуживающих гегемонию капитала «профессионалов» это рабство сладко, ибо именно оно делает их привилегированными и обласканными капиталом рабами, как бы (вот он, мир симулякров!) равными ему в своей роли.

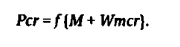

Кроме того, не забудем и о том, что положение каждого субъекта творческой деятельности в условиях капитализма двойственно: с одной стороны, он — творец, алкающий свободы жизнедеятельности, с другой — собственник «человеческого капитала», продавец своего креативного потенциала, заинтересованный в хорошей цене за свой товар. Поэтому субъективно творец может быть и противником, и сторонником сохранения гегемонии капитала. Эта субъективная противоречивость накладывается на названное выше объективное противоречие в природе творческого наемного работника, образуя сложный спектр конкретных социально-политических пристрастий социального слоя, обычно обобщенно называемого «интеллигенцией». Позволим себе небольшое уточнение. Оно касается прибыли, получаемой корпорацией, использующей креативные ресурсы. Достаточно понятно, что в рамках марксистской методологии последняя может быть представлена как превратная форма (всякая прибыль есть с точки зрения марксизма превратная форма) суммы прибавочной стоимости и стоимостной оценки всеобщего культурного богатства, присваиваемого собственниками корпорации, использующей креативные ресурсы:

Поскольку в подавляющем большинстве случаев такие корпоративные капиталы способны и к генерации «поля зависимости» (обладают «рыночной властью») и получают от этого определенный доход (Ртр), а также (вследствие процесса финансиализации, вовлекающего в орбиту виртуального фиктивного капитала практически все корпорации) некоторую финансовую прибыль (обозначим ее Pf), постольку эта формула примет несколько более сложный вид:

Доход, получаемый собственником капитала, использующего креативные ресурсы, по форме аналогичен рентному доходу, что адекватно отражено и практикой, и экономической теорией. И сторонники неоклассики, и многие марксисты специально подчеркивают, что этот доход есть интеллектуальная рента. Последняя определяется на поверхности явлений как доход, получаемый от собственности на созданный креативной (в современной рыночной терминологии — интеллектуальной) деятельностью продукт. При этом первые в соответствие со своей методологией ставят преимущественно вопросы не природы, а количественного определения этой ренты, а вторые ограничиваются правильной, но содержательно недостаточной констатацией того, что это новая форма капиталистической эксплуатации. Между тем едва ли не ключевым здесь является вопрос не формы, а природы отношений, скрытых за формой интеллектуальной ренты. А за ней, как мы покажем ниже, скрыто отношение, существенно отличающее данную форму от, скажем, природной ренты. Но начнем со сходства формы. Определение дохода от собственности на креативные ресурсы как ренты неслучайно. Здесь в неявном виде проводится аналогия с находящимся в частной собственности любым иным всеобщим ресурсом — землей, нефтью, газом... Сам по себе ресурс является общественным благом и потому доход от его использования в случае обретения последним (землей, нефтью) экономической формы [частной] собственности квалифицируется не только марксизмом, но и mainstream’oM экономической теории, а также (что особенно важно) хозяйственной практикой как рента, а не прибыль. Здесь в неявной форме признается тот факт, что по своей природе культурная ценность («интеллектуальный продукт») есть общественное, а не частное благо. Превращение же этого общественного блага в частную собственность дает его владельцу возможность получать не прибыль, а ренту, которую принято назвать интеллектуальной (и мы ниже будем, как правило, использовать это имя), но правильнее было бы назвать культурной или креатосферной. Самое смешное, что в этом случае позитивный взгляд на данный феномен оказывается как нельзя более близок к истине: доход, о котором мы ведем речь, и с марксистской точки зрения должен быть квалифицирован как рентный по своей форме. Всеобщее культурное богатство становится источником стоимостного дохода только в той мере, в какой это богатство обретает форму [частной] собственности. Сам доход в этом случае должен получить форму ренты так же, как это происходит с землей в случае с абсолютной рентой — феномен, корректно описанный Марксом в «Капитале». И точно так же как абсолютная рента есть не более чем доставшаяся от прошлого (феодального землевладения) помеха в развитии капитализма в земледелии (совокупность искусственных границ для развития производства и дополнительное бремя на потребителя данной продукции), интеллектуальная рента есть искусственная помеха в развитии деятельности в креатосфере. Итак, внешне интеллектуальная и «обычная» (например, природная) ренты сходны: превращение общественного блага (феномена культуры или природного ресурса) в объект частной собственности и рыночного (капиталистического) использования есть предпосылка формирования и присвоения рентного дохода. Однако источники этих рентных доходов различны. Интеллектуальная рента есть в своей основе продукт деятельности (всеобщего творческого труда), создающей то богатство, присвоение которого и приносит ренту. В ее основе — стоимостная оценка труда, создавшего культурную ценность. Природная рента этой основы не имеет. Природное богатство не создано человеческим трудом (мы в данном случае абстрагируемся от расходов на геологоразведку и т. п. — они входят в капиталистические издержки и к рентным доходам отношения не имеют). Посему природная рента в качестве своего источника имеет ложную социальную стоимость, предполагающую перераспределение абстрактного общественного труда.

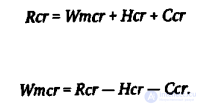

И еще одна важная ремарка: в условиях рыночной экономики интеллектуальная рента есть источник не только возмещения расходов на приобретение платных креативных ресурсов и [сверх]дохода, получаемого креативной корпорацией, но и дохода, получаемого творцом, работающим в этой корпорации в качестве наемного работника. Из этого не следует, однако, что работник- креатор есть паразит на шее общества, аналогичный получателю феодальной ренты. Напротив, он есть создатель общественного богатства, многократно превышающего по своему полезному эффекту то, что общество затрачивает на создание условий его воспроизводства. «Изюминка» проблемы здесь не в количественном соотношении, а в теоретической квалификации природы дохода, получаемого творцом в условиях капитализма. Именно социальноэкономическая форма последнего и создает все те инверсии, которые связаны с рентной природой дохода «интеллектуала». Вне рынка и капитала проблема решается совершенно иначе: общество определяет меру дохода субъектов творческой деятельности так, как, например, это происходит в общественном университете, школе или получившем общественный грант временном творческом коллективе. Возвращаясь к проблеме количественного выражения эксплуатации творческой деятельности и вводя в приведенные выше формулы параметр интеллектуальной ренты (обозначим ее Rer, ибо, как мы отметили выше, эту ренту правильнее было бы называть культурной или креатосферной), мы можем сформулированные выше положения представить в виде простейших формул:

Формула валового дохода корпорации в случае ее выражения через интеллектуальную ренту примет вид:

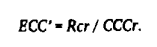

Вывод о том, что интеллектуальная рента является источником оплаты творческого работника (подчеркнем — не оплаты труда творческого работника, а оплаты его потенциала), на первый взгляд, вносит некоторые сомнения в сделанный нашими предшественниками и подтвержденный нами вывод о паразитической природе интеллектуальной ренты. Однако это — именно «первый взгляд», видимость. Сущность же состоит в том, что паразитическим является само отношение, надевающее стоимостную форму на не являющееся стоимостью общественное богатство и передающее его не каждому способному его распредметить члену общества («собственность каждого на все»), а неким частным собственникам. ТЪт факт, что среди последних находится и непосредственный создатель этого богатства, сути дела не меняет: по законам креатосферы творец работает не ради вознаграждения. А свою жизнедеятельность он вполне может обеспечить, получая от общества или его представителей (творческой ассоциации, государства, НПО) бесплатные блага и социально-гарантированный доход, обеспечивающие воспроизводство его человеческих качеств\ У этой медали есть, однако, и другая сторона. Бесплатное присвоение рыночными агентами и, прежде всего, креативными корпорациями части благ мира культуры (результатов предшествующего развития науки и культуры, плодов общедоступного образования и фундаментальной науки) ставит проблему разграничения и взаимодействия двух миров — бесплатного и общедоступного мира культуры и платного и ограниченного частной собственностью мира рынка — как фундаментальный теоретический и практический вопрос периода трансформации «царства необходимости* в «царство свободы», «позднего» капитализма в «ранний» коммунизм. Для «основного течения» экономической науки здесь проблемы нет: бесплатные блага создаются на деньги платящих налоги и осуществляющих пожертвования агентов рынка (корпораций, наемных работников) и безвозмездно присваиваются на основаниях общедоступности или государственного нормирования. Частные блага создаются рыночными агентами и присваиваются ими на возмездной основе. Разная природа благ (ограниченные — неограниченные) обусловливает разные способы их присвоения. Для марксиста, как мы постарались показать выше, за этим вопросом скрыта фундаментальная проблема эксплуатации капиталом мира креатосферы — бесплатное и/или частично оплаченное присвоение им культурных ценностей («креативных ресурсов») человечества. В этой связи нам представляется уместной следующая гипотеза: мера эксплуатации культуры капиталом (ЕСС') может быть выражена и количественно, а именно, как соотношение доходов полученных в виде сверхприбыли и интеллектуальной ренты (Rer) и затрат капитала на развитие креатосферы (СССг)

Уточним. Первое (Rer) — это показатель, о природе и исчислении которого мы уже размышляли выше. Второе (СССг) — это прямые вложения капитала в развитие креатосферы, включающие вложения в материальные ресурсы развития креатосферы (основной капитал), расходы на найм работников (переменный капитал) и вложения в интеллектуальные ресурсы (т.н. «человеческий капитал») плюс средства бюджета, используемые на эти цели. Наличие такой эксплуатации позволяет предложить и некоторую гипотезу переходных форм ее частичного снятия — своего рода «окультуривания» капитализма (феномен, о котором много говорится в последнее десятилетие2). Если мы исходим из того, что (1) капитал в своей коммерческой деятельности безвозмездно присваивает общественные блага креатосферы, так что это позволяет увеличить прибыль (например, используя портрет Моцарта на коробке конфет, можно продавать их больше и дороже, нежели в случае, если на этой коробке будет лишь обычная картинка), и того, что (2) этот дополнительный доход есть особый вид ренты (назовем ее в данном случае культурной), то логичным будет следующий вывод: эта рента, как и всякая другая, должна изыматься у капиталиста и передаваться собственнику. Поскольку собственником культуры является (и это доказано в рамках марксистской парадигмы) каждый, постольку и рента от использования феноменом культуры капиталом должна использоваться для развития той сферы, ще любой феномен принадлежит любому субъекту, т. е. креатосферы. Проще говоря, бизнес должен платить за вставку в рекламу портрета Моцарта не меньше, чем за использование фотографии топ-модели, а деньги, получаемые от фирм, использующих общественные блага культуры, должны идти в интернациональные фонды развития креатосферы. Это предложение нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики: общественные блага потому и общественные, что равно бесплатны для всех.

Мы предлагаем «отлучить» коммерческий сектор от того, что люди создают бесплатно. Аналогом в данном случае может быть модель музеев, библиотек, сайтов, бесплатных лишь для некоторых категорий граждан (скажем, работников культуры). В данном случае предлагается то же самое, только принципом дискриминации становится то, ще и для чего используется феномен культуры. Если для производства общедоступных объектов — блага креатосферы бесплатны. Если для производства предметов частной собственности — платны. Более того, какие-то феномены культуры можно вообще запретить использовать в коммерческих целях. Как это может быть сделано технически, сколько именно и кому именно должны платить бизнесмены и как разграничить блага культуры, за использование которых надо платить, и те, которые могут использоваться бесплатно (как, например, язык или правила арифметики) - это задача для последующих фундаментальных и прикладных исследований. И путь к ее решению может быть не менее длительным и сложным, чем путь от гипотезы

Циолковского до космического корабля, поднявшего в космос Гагарина. В качестве первых шагов может быть предложено, например, создание международных экспертных комиссий, «патентующих» общественные культурные блага. Для, скажем, феноменов искусства, это может быть набор «санкций» в спектре от абсолютного запрета на коммерческое использование до рентных платежей в международные фонды поддержки искусств на основе модели, подобной запрету использовать для коммерческих показов продаваемые для граждан видеозаписи. Контроль (напомним, он будет распространяться только на коммерческие фирмы) может быть организован по аналогии с контролем за использованием запатентованных интеллектуальных продуктов. Впрочем, все эти формы будут несовершенны, как и любые паллиативные решения, направленные на формирование переходных отношений, остающиеся в рамках капиталистической системы, «царства необходимости». Немного отвлекаясь, отметим, что сходные решения возможны в области о кологизации» капитализма, использования для блага всего человечества природной ренты.

Происходящее в условиях обострения глобальных экологических проблем превращение природы и, в частности, земли, в универсальную культурную ценность («общественное благо») предполагает ее общедоступность как элемента креатосферы, подлежащего распредмечиванию. Частная собственность в этом отношении может выступать не более чем превратной (перенесенной) формой, которая по своей сути не сможет не тормозить использование биогеоценоза как культурного феномена — общедоступной, открытой для всех ценности. Кстати, здесь весьма уместно заметить: поскольку природные ресурсы планеты Земля созданы естественным развитием биосферы, постольку (если мы абстрагируемся на время от фактора человеческой деятельности, увеличивший — в случае, скажем, пахотных земель в развитых странах — или снизившей продуктивность этих ресурсов) можно считать обоснованной тезу о всеобщей собственности человечества на природные ресурсы. (подчеркнем: не особых фирм, государств или даже международных организаций, а Человечества; кому и как оно поручит реализовывать свои всеобщие интересы — это второй, хотя и очень важный, вопрос).

Всеобщность собственности на природные ресурсы обусловливает присвоение ренты от использования любых (точнее всех, находящихся в коммерческом использовании) природных ресурсов человечеством в целях решения своих глобальных проблем: обеспечения всем гражданам всех стран социально-гарантированного минимума, проведения в жизнь глобальных экологических, социальных, гуманитарных и т. п. программ. Подчеркну: в данном случае нет посягательства ни на один из принципов капитализма: собственник Земли (биогеосферы), т. е. Человечество, получает «созданный» (тут мы рассуждаем в рамках теории факторов производства) ею продукт — ренту. Однако вернемся к проблемам интеллектуальной ренты и, завершая этот анализ, рассмотрим вопрос об эксплуатации в мире креатосферы в случае, когда [частным] собственником некоторой культурной ценности является (но не в случае креативной «рассеянной мануфактуры») сам творец. В этом случае проблема эксплуатации мира креатосферы оказывается применима и к данному субъекту. И если об эксплуатации творца третьим лицом в данном случае говорить не приходится, то эксплуатация креатосферы творцом как частным собственником налицо и в данном случае. Присваивая стоимостную оценку культурной ценности, созданной им в кооперации со всем миром креатосферы, креатор-частник выступает как эксплуататор человечества. При отказе от [частной] интеллектуальной собственности, т. е. социализации (превращении во всеобщий общедоступный бесплатный ресурс) всех слагаемых креатосферы, креатор-частник может лишиться значительной части своего имеющего стоимостную форму богатства (культурное богатство у него никто в этом случае не отнимает; у него, как и у всех других «отнимают* право трансформировать его в деньги, «отнимают» интеллектуальную ренту). Так теоретически выводится эмпирически хорошо известная двойственность творца-частника в капиталистическом мире.

Она отлична и от внутреннего противоречия в положении креативного наемного работника, и от положения «обычного» мелкого буржуа. Поскольку о креативном наемном работнике мы написали уже немало, прокомментируем кратко второй случай. От субъекта репродуктивной деятельности, являющегося собственником и средств производства, и продуктов своего труда («обычного» мелкого буржуа — например, хозяина киоска), самостоятельно работающий креатор отличается как минимум тем, что он бесплатно присваивает общественные культурные блага и получает в качестве дохода не созданную им новую стоимость, а стоимостную оценку созданного им (и — NB! — его соавторами по открытому диалогу, со-творчеству) всеобщего богатства, получающую в условиях господства отношений частной собственности на «интеллектуальные» продукты форму ренты. Как таковой он, в отличие от «обычного» мелкого буржуа, является и субъектом эксплуатации мира культуры, каждого из нас. Характеристика содержания и формы эксплуатации творческой деятельности и позволяет нам перейти к проблемам противоречий подчинения последней корпоративному капиталу.

П.6.1. Как современный капитал присваивает продукты творческой деятельности, неотчуждаемые от их творца?

П.6.2. Каковы отличия эксплуатации творческой деятельности от «обычного» извлечения прибавочной стоимости?

П.6.3. Создает ли творческий труд стоимость и прибавочную стоимость?

П.6.4. Почему интеллектуальная рента выступает как превратная форма?

П.6.5. Каким образом капитал паразитирует на общедоступных культурных (интеллектуальных) благах?

Исследование, описанное в статье про креативная корпорация, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое креативная корпорация, революция управляющих, homo creator, креатор, творческая деятельность, интеллектуальная рента, культурная (креатосферная) рента, присвоение всеобщего культурного богатства, эксплуатация культуры капиталом, окультуривание капитализма, экологизация капитализма и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Политическая экономия (политэкономия)

Часть 1 Глава 6 Творческая деятельность и капитал: взгляд сквозь призму неоклассики

Часть 2 Вопросы для самопроверки - Глава 6 Творческая деятельность и капитал:

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Политическая экономия (политэкономия)

Термины: Политическая экономия (политэкономия)