Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое коммуникативная память, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое коммуникативная память, коллективная память, культурная память, я-память, меня-память, накопительная память, функциональная память , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Теория коммуникаций.

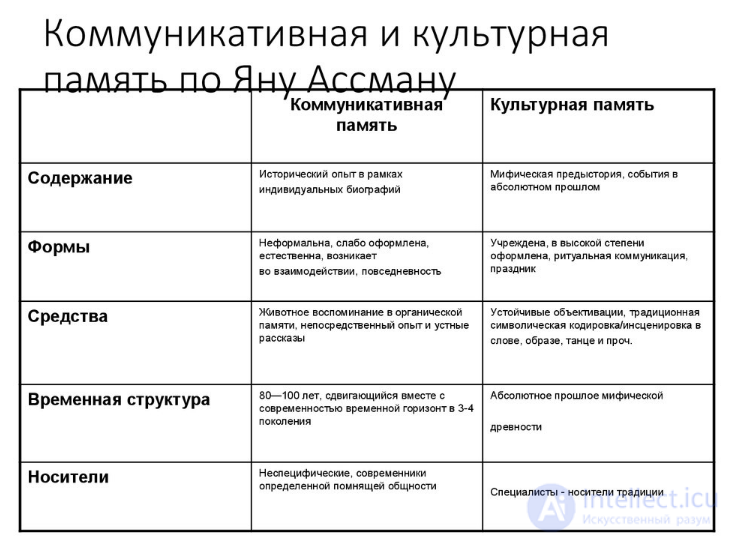

культурная память – это память, сохраненная в ритуалах, практиках коммеморации, культурных артефактах, она лежит в основе идентичности. коммуникативная память – это память, которая формируется в процессе ежедневной коммуникации между всеми участниками и тем самым демонстрирует их коллективную идентичность. Со временем коммуникативная память переходит в культурную. Ассманн разработал понятия культурной и коммуникативной память, конституирующих коллективную идентичность сообщества. Коллективная идентичность – это представление о себе, создающееся благодаря общим ценностям и нормам, опыту, ожиданиям, интерпретации являний. Она проявляется в памяти, знаниях, языке сообщества. Единица коммуникативной памяти сообщества можно считать например интернет мемы или другие произведения искусства картины, книги и т.д.

коллективная память — представление о прошлом, разделяемое и конструируемое членами социальной группы. Имеет близкое по смыслу значение с понятиями: социальная память, историческая память, культурная память. Термин был введен социологом, философом, социальным психологом, представителем французской социологической школы Морисом Хальбваксом — основоположником научных исследований коллективной памяти. Несмотря на продолжительное изучение феномена, до сих пор нет единого представления о его объекте и предмете, так же как отсутствует единая теория коллективной памяти.

Социальная паять это- совокупность социокультурных средств и институтов, осуществляющих отбор и преобразование актуальной социальной информации в информацию о прошлом (ретроспективную) в целях сохранения накопленного общественного опыта и передачи его от поколения к поколению.

Коммуникативная память охватывает то содержание памяти, которое постоянно меняется в процессе ежедневной коммуникации внутри социальных групп. Мы обмениваемся воспоминаниями, слухами или новостями с коллегами, друзьями, членами семьи в таких местах, как купе поездов, залы ожидания или домашняя столовая. Опираясь на труд социолога Мориса Хальбвакса, посвященный коллективной памяти, Ян Ассман доказывает, что индивид формирует свои воспоминания, постоянно обмениваясь ими с другими членами групп, в которые входит сам. В отличие от культурной памяти, коммуникативная память характеризуется неформальностью и неустойчивостью, так как в рамках этой памяти происходит не только обмен информацией, но и постоянная перемена сфер ее употребления:

«Горизонт коммуникативной памяти не превышает 80-100 лет, срок жизни трех поколений, а значит, эта память воплощена в тех, кто выступают ее носителями и находят для нее новые употребления» (Assmann, J. and Czaplicka, 1995).

Когда память о повседневном сформирована, происходит перенос границ коммуникативной памяти в область памяти культурной. Эфемерной речи необходимо воплотиться в текст, образы, обряды или памятники, чтобы получить устойчивость культурного знака. Эта воплощенность освобождает ее от прежнего носителя и превращает в объект памяти с долговременной семантикой, которая будет востребована институтами социальной памяти: медиа, библиотеками, архивами, музеями, университетами и т.д. (Assmann, J.,2002, Assmann, J. and Czaplicka, 1995)

В отличие от коммуникативной памяти, культурная память не ограничивается тремя поколениями. Наоборот, она зафиксирована рамками календаря, праздников и памятных событий, и таким образом дистанцирована от повседневности (Assmann, J. and Czaplicka,1995). Подобно коммуникативной памяти, культурная память хранит близость социальным группам и делает возможным построение идентичности, реконструкцию прошлого в настоящем (там же: 128,130). Собственно, именно эти свойства культурной памяти и позволяют Алейде и Яну Ассманам считать ее памятью.

Основной функцией коллективной памяти является поддержание групповой идентичности, решение проблемы кризиса идентичности. Такой феномен как представление сообществом самого себя не может обойтись без знаний и представлений о прошлом группы или коллектива. Концепции, касающиеся коллективной памяти, рождаются в те периоды, когда общество испытывает кризис идентичности. Этим объясняется всплеск интереса к проблеме коллективной памяти в последнее десятилетие 20 века.

Коллективная память является междисциплинарной областью исследований (социологии, истории, социальной психологии, философии и других наук). К основным современным исследованиям коллективной памяти в российской науке можно отнести многочисленные работы Т. П. Емельяновой, в частности, исследования представлений об исторических личностях, исследование воспоминаний разных поколений о Великой Отечественной войне, исследование представлений об эпохе Петра I. К важнейшим современным зарубежным исследованиям стоит отнести работы Я. Ассмана, разделившим коллективную память на коммуникативную и культурную, исследования Дж. Оллика, рассматривающего память с позиции процессо-реляционной методологии и др.

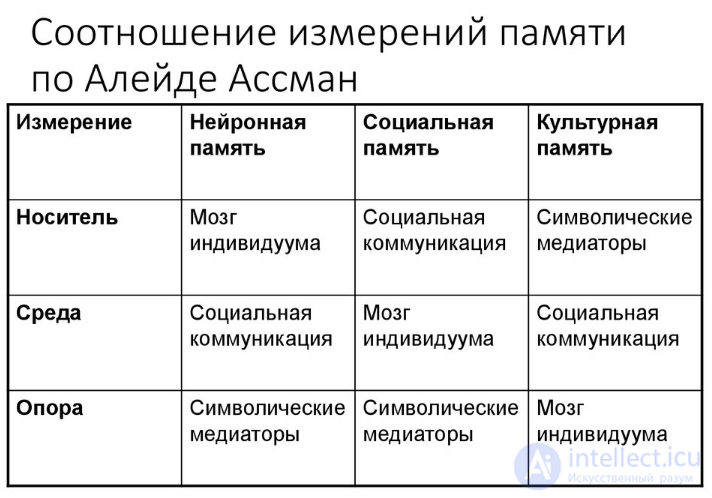

Алейда Ассман выделяет два вида воспоминаний автобиографического характера: меня-память и я-память (Assmann, A., 2006).

Пассивная форма памяти — меня-память (mich-gedächtnis) — застает нас неожиданно. Слова, фотографии, запахи, звуки, места выступают детонаторами прорывающихся к нам образов памяти. Например, меня запах приготавливаемого кофе переносит в детство — в дом моих бабушки и дедушки; а это, в свою очередь, вызывает в памяти другие картинки и эмоции. Напротив, активная я-память (ich-gedächtnis) означает попытку сознательно вспомнить прошлое. По природе вербальная и декларативная, я-память объясняет окружающим и нам самим нашу идентичность, дополняет прошлое его осмыслением.

Мы используем ресурсы этого вида памяти, чтобы создать историю о нас самих. Приведу только один пример того, как пространства Национальной галереи оказываются решающими для понимания природы я-памяти.

В 2005 году писательница Герд Брантенберг выступила против новых принципов экспонирования картин в Национальной галере, рассказав о своем прошлом в статье «Святое пространство искусства разбито вдребезги»:

«Я впервые попала в галерею, когда мне было двенадцать лет. Я пришла туда одна, по совету отца, чтобы увидеть картину Юхана Даля «Вид Штайхальма». Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Я чувствовала себя смелой, ощущала свою значимость, когда поднималась по огромным ступеням на первый этаж. Отец точно объяснил мне, где именно висит эта картина: поднявшись по ступенькам, я должна была повернуть в комнату направо. И вот она — гигантская, потемневшая картина, с радугой над горами и бессчетными крошечными предметами у их подножия» (Brantenberg, 2005).

Герд Брантенберг далее описывает, каким именно ей помнится интенсивный опыт взгляда на пейзажную живопись, представленную в этом зале. Пятьюдесятью годами позже писательница особо отмечает, как огорчила ее перестройка экспозиции. Все, случившееся с экспозицией в Национальной галерее, «растоптало ее человеческую душу». В ее личном переживании соединились собственная история и судьба национального искусства и архитектуры.

Морис Хальбвакс доказывает, что не существует исключительно личной памяти. Ежедневно мы разделяем наши воспоминания с другими людьми в процессе коммуникации с ними. И даже если мы переживаем что-то в одиночестве, память об этом событии обусловлена тем, как воспринимают это событие окружающие. С течением времени обмен впечатлениями повторяется, и наша память все больше окрашивается эмоциями и субъективными мнениями. Индивидуальные образы вдруг начинают выражать полноценное отношение к жизни, высвечивать характер человека или семьи, проявлять настроения целого периода личной жизни.

Если мы согласны с рассуждениями Мориса Хальбвакса, то не можем не признать, что воспоминание Герд Брантенберг, вероятнее всего, родилось благодаря повторному переживанию событий полувековой давности. Говоря «мой отец сказал тогда» и «мой отец объяснил тогда» вместо «мой отец сказал» и «мой отец объяснил», Герд Братенберг указывает на то, что она, скорее всего, об этом помнит плохо. Но писательница помнит гораздо лучше более поздние рассказы родителей об этом ее героическом приключении. Герд Брантенберг удалось создать лаконичное воспоминание об образе галереи, которое одновременно многое сообщает о ее независимом характере и об унаследованном умении ценить норвежскую пейзажную живопись.

Морис Хальбвакс также указывает, что рукотворная среда является главным инструментом выстраивания наших прошлых опытов. Объективируя среду, мы присваиваем ее и обживаем: дома, улицы, города превращаются в пространственные контекстуальные рамки для нового проживания различных историй нашей жизни (Halbwachs, 1980).

В рассматриваемом примере Герд Брантенберг обращается к пространствам галереи главным образом не столько для того, чтобы вспомнить само здание, сколько чтобы рассказать историю о своем детстве. Она воспользовалась личными воспоминаниями как аргументацией за сохранение здания и выставочной экспозиции.

Французский историк Пьер Нора нашел точку кристаллизации национальных сообществ, употребив термин lieux de mémoire. Этот термин можно перевести как места памяти, пространства или области памяти. Появляясь в эру перехода от культуры памяти к культуре истории (т.е. от устной к письменной ― пер.), эти места памяти возникают потому, что больше не существует спонтанной памяти. Институты должны активировать память, которая сама по себе в обществе не возникнет (Nora,1989).

Посредством институтов нация производит разделяемые всеми места памяти, являющиеся одновременно материальными, символическими и функциональными. Их задача — «остановить время, блокировать работу забвения, зафиксировать состояние вещей, перейти от смерти к бессмертию, материализовать нематериальное — совершенно так, как если бы золото стало единственной памятью денег — и все для того, чтобы заключить максимум смысла в минимум знаков» (там же: 19). Эти места памяти служат сохранению идентичности людской общности и связывают ее настоящее с ее прошлым.

Теперь становится понятно, почему архитектор Петер Бутеншон повторил почти те же слова, что звучали в парламенте более ста пятидесяти лет назад: галерею построили с целью «учреждения культурной автономии и достоинства, а также утверждения принадлежности Норвегии к международному сообществу». В современной реальности, учитывая вовлеченность Норвегии в международные дела, никто не поставит под сомнение ее культурную автономию и ее принадлежность международному сообществу. Однако история галереи, ставшая разделяемым нарративом сравнительно молодого государства, актуальна сегодня так же, как и в XIX в. Галерея и стала контекстуальной рамкой данного нарратива.

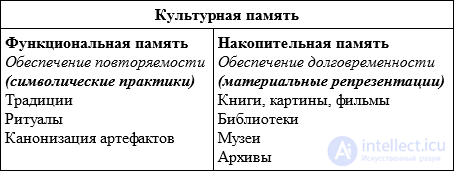

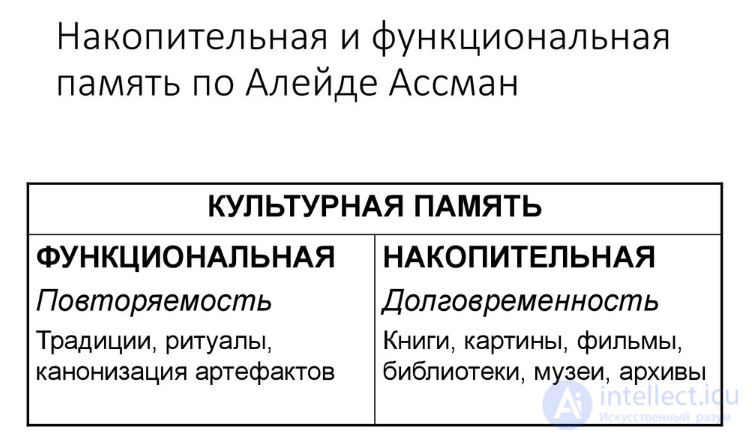

Вместо того чтобы противопоставлять субъективную и селективную память объективной и критической истории, Алейда и Ян Ассманы предлагают выделить два перспективных способа существования в культуре, присущих одновременно как культуре, так и истории (Assmann, A., 2006a:130ff, Assmann, J. and Czaplicka,1995). Функциональная память (Funktionsgedächtnis) — это модус актуальности, который и становится первым планом культурной памяти. Это то, что сообщество или нация активно используют для постоянного воспроизводства своей идентичности.

Данный модус определяет отношение группы к ее прошлому и будущему путем строгого отбора канонов, выставок, программ учебных курсов и, как мы уже убедились, мест памяти. Одной из задач функциональной памяти становится выработка «политики памяти», определяющей, что именно должна помнить та или иная группа: такая память легитимирует существование группы, наделяя ее генеалогией (Assmann, A., 2006a:138). Накопительная память (Speichergedächtnis) существует только в модусе возможностей, образуя тем самым фон культурной памяти (там же: 140). В ней хранятся разнообразные реликты прошлого, которые либо не введены в функциональную память, либо утратили былую актуальность внутри нее.

Такая память не может служить сохранению идентичности, но представляет собой архив неопределенного объема информации, данных и документов. Не связанная с носителями идентичности общества, накопительная память может рассматриваться как резервуар для будущих состояний функциональной памяти и корректив для уже существующей функциональной памяти. Общество обязывает определенные институты ― библиотеки, университеты, музеи, архивы и т.д. ― заполнять, упорядочивать и сохранять накопительную память.

Перед Национальной галереей стояла задача внести вклад в накопительную и функциональную память истории искусства Норвегии. Из доклада о состоянии художественных музеев в Норвегии, представленного в 1970-е годы, видно, что эта задача осознавалась уже тогда: «Действительно, существует очень немного исследовательских институтов, и тем более музеев, находящихся, с одной стороны, в тесной связи с материальными ценностями и, с другой стороны, в контакте с общественностью, в деятельности которых предельно сокращена дистанция между непосредственно научными исследованиями и их популяризацией» (Willoch et al., 1972)

В то время как выставочные залы обслуживали функциональную память, развертывая перед широкой публикой официальную историю искусства Норвегии, запасники и архивы обслуживали накопительную память, связывая воедино разрозненные нити истории норвежского искусства. В 2005 г. зал, именуемый залом Мунка (Munchsalen), был закрыт: вносились изменения в экспозицию. Начиная с 1937 г. — за исключением периода немецкой оккупации — в этом зале постоянно демонстрировались лучшие работы Эдварда Мунка, в том числе, самые выдающиеся полотна художника — «Мадонна» и «Крик».

Когда зал снова открыли, некоторым из картин не нашлось в нем места, а оставшиеся были помещены в другой контекст, оказавшись в компании с работами Пикассо, Ван Гога, Дега и Гогена (Harbo, 2006). Художник Карл-Эрик-Харр задал вопрос шведу Суне Нурдгрену — директору галереи, ответственному за изменения в экспозиции: каково это, «жонглировать историей, прошлым, будущим… словно ты всемогущий господь» (Harr, 2005).

Для него, как и для многих других представителей норвежской интеллигенции, было неприемлемо изменение канона экспозиции Эдварда Мунка. Вскоре Национальная галерея заново открыла зал Мунка. Но когда в этом году было объявлено о перемещении художественной коллекции в новое здание, Сьюр Харби так высказался по поводу грядущих утрат в экспозиции в зале Мунка и на других экспозиционных площадях:

«Конечно, это, прежде всего, живопись, картины, но в то же время и понятия, феномены, которые, будучи представленными на стенах галереи, неразрывно связаны с нашим осознанием самих себя как народа и как нации» (Harby, 2009).

Художественный канон не просто стал для нации святыней, которую следует содержать в неприкосновенности. Сами экспозиционные залы также должны были образовывать пространственный рамочный контекст переживания художественного канона. Подобно тому, как Герд Брантенберг организует свои личные воспоминания в пространствах коллекций, нация так же организует свою культурную историю, имея в виду здания. Это утверждение очевидным образом относится к канону, иными словами, к функциональной памяти.

Накопительная и функциональная память

Если живые воспоминания безвозвратно утрачиваются с уходом их носителя, для материальных следов культуры существует шанс на «вторую жизнь» в институциях вне прежнего функционального контекста

. То, что находит свое место в музеях, библиотеках и архивах, собирается, хранится и каталогизируется там, получает шанс на необычайное продление своего существования. Однако предпосылки и условия для возникновения культурной памяти описываются таким образом еще весьма неполно. Ведь культурная память создается не только задним числом, посредством собирания и сохранения предметов прошлого, но и посредством целенаправленного отбора и формирования того, что должно быть перенесено из наших дней в будущее на неопределенный срок. Чтобы лучше понять оба названных аспекта культурной памяти, следует провести различие в динамике культурной памяти между «накопительной памятью» и «функциональной памятью» общества. Это различие отражает противоречивую структуру памяти, в которой сочетаются, взаимно проникая друг в друга, припоминание и забвение. Ведь многое из того, что мы забываем, утрачивается не навсегда, а оказывается лишь временно недоступным .

То, что в индивидуальной памяти погружается в неразличимость забвения, при определенных обстоятельствах может вновь всплыть на поверхность, как пирожное «мадлен» пробудило в лирическом герое Пруста воспоминания о глубоко забытом. Зачастую мы называем забвением всего лишь латентную память, к которой мы потеряли пароль; если он случайно находится, то к нам неожиданно возвращается кусочек чувственно ощутимого прошлого. О подобном возврате можно говорить тогда, когда определенные элементы, осевшие в накопительной памяти, по-новому актуализируются в сознании, причем, наоборот, именно эти сохранившиеся элементы формируют нынешнюю мысль. Говоря словами Вальтера Беньямина, следы прошлого, контактируя с нынешней мыслью, порождают состояние «читаемости». Возникают все новые и новые виды «избирательного сродства» между продолжающимся настоящим и прошлыми эпохами. Ту же роль, которую, по определению Пруста, «непроизвольная память» («m?moire involontaire») исполняет для индивидуума, архив или накопительная память играет для культурной памяти: хранилище для латентных воспоминаний, час которых уже миновал или еще не настал. Прустовской непроизвольной памяти соответствуют на уровне культуры материальные реликты минувших эпох, уже вышедшие из употребления и не интегрированные в настоящее, но все еще где-то существующие. Ведь то, что в определенный момент времени общество выбраковывает, лишает своего внимания и чем оно пренебрегает, еще не совсем утрачено и забыто; материальные следы могут быть собраны и сохранены для другой эпохи, когда они будут вновь открыты и заново истолкованы.

Различие между накопительной и функциональной памятью можно наглядно продемонстрировать на примере художественного музея, который в своей постоянной экспозиции выставляет определенный набор картин, закрепляя его в сознании и памяти посетителей; однако в музейных запасниках хранится гораздо большее количество художественных произведений различных жанров и эпох. Такой музей выполняет две четко различаемые функции: во-первых, это функция ценностного канона с его отражающей и формирующей вкусы ориентацией, а во-вторых, это функция исторического архива. Сохранение, консервация вещей является лишь одной стороной культурной памяти, ее другая сторона состоит в строгом отборе, активной оценке и индивидуальном освоении. Функциональная память страдает постоянным дефицитом места. Попадающее туда – от канона библейских текстов до канона литературной классики – проходит жесточайшую селекцию. Процедура «канонизации», которая подразумевает наряду с селекцией также фиксацию и ауратизацию текстов или картин, обеспечивает им место не только в пассивной, но и в активной памяти общества. Ведь канонизация означает еще и принятие на себя трансисторических обязательств снова и снова продолжать прочтения и толкования. Поэтому, несмотря на динамику ускоренных инноваций, то, что входит в функциональную память, остается в программах учебных заведений, в репертуарных планах театров, в музейных залах, в концертных или издательских программах. То, что заняло свое место в функциональной памяти общества, претендует на все новые постановки, выставки, на все новые прочтения, толкования, обсуждения. Подобное сохранение культурных артефактов и обращение к ним приводят к тому, что некоторые из них не становятся чуждыми, полностью безмолвными, а ревитализируются из поколения в поколение через соприкосновение с меняющейся современностью.

Накопительная память также хранит лишь малую часть культурного наследия. Она тоже всегда является продуктом забвения; и здесь срабатывают механизмы отбора, обесценивания, разрушения и утраты. Но она предоставляет гораздо больше места и не производит столь жесткой селекции, поэтому накопительная память библиотек и архивов оказывается заполненной до предела. Подобная наполненность накопителя, как заметил уже Монтень, а позднее Ницше, является оборотной стороны его пустоты. Консервация и хранение служат необходимой предпосылкой для культурной памяти; однако лишь индивидуальное восприятие, оценка и усвоение сохраненных материалов, как это происходит благодаря средствам массовой информации, культурным и образовательным учреждениям, делают ее культурной памятью. Накопительная память – это архив культуры, где хранится определенная часть материальных следов минувшего времени, утративших живую и контекстуальную связь со своими эпохами. Визуальные или вербальные документы становятся немыми свидетелями прошлого, ибо утрачены связанные с ними повествования и воспоминания. Это содержимое накопительной памяти резко отличается от культурных артефактов, хранящихся в функциональной памяти, ибо последние особенно защищены от процессов забвения и отчуждения. Разумеется, институционально обеспеченная долговременность артефактов не исключает их возвращения в культурную память. Это происходят благодаря тому, что граница между функциональной и накопительной памятью не является герметично непроницаемой, эта граница может быть преодолена в обе стороны. Элементы функциональной памяти, которая активизируется волей и сознанием, постоянно уходят в архив, если к ним падает интерес; а из «пассивной» накопительной памяти сделанные в ней открытия вновь возвращаются в функциональную память.

Структура культурной памяти определяется напряженным взаимоотношением между функциональной и накопительной памятью, между припоминанием и забвением, между сознательным и бессознательным, между явным и латентным. Подобная динамика делает культурную память гораздо более сложным образованием, гораздо более изменчивым и одновременно более гетерогенным, хрупким и спорным, чем национальная память, ориентированная на единство и однозначность. Предназначение как национальной, так и культурной памяти заключается в передаче опыта и знаний из поколения в поколение, благодаря чему формируется долговременная социальная память. Но оба вида памяти различаются самими формами своей репродукции. Если политическая память достигает стабилизации за счет чрезвычайной плотности содержания, высокой символической интенсивности, коллективных ритуалов и нормативной обязательности, то культурная память характеризуется необходимым многообразием воплощения в текстах, визуальных образах, трехмерных артефактах. Оба вида памяти базируются на символических средствах, которые обеспечивают либо «долгосрочность» с помощью таких технологий сохранения, как письменность и изображение, либо «повторяемость» с помощью таких перформативных технологий, позволяющих осуществлять обновление, как ритуал, участие и усвоение. Политическая память отдает предпочтение коллективным формам усвоения, а для культурной памяти центральную роль играют индивидуальные способы обращения к ней.

Содержимое культурной памяти – локализованное в виде библиотек, коллекций, скульптур или архитектурных сооружений и темпорализованное в виде празднеств, обычаев и ритуалов – нуждается по ходу истории в постоянном истолковании, обсуждении и обновлении, поскольку это содержимое усваивается следующими поколениями и должно соответствовать актуальным потребностям, вызовам современности. Политическая память имеет тенденцию к унификации и инструментализации, а вот культурная память в силу своих медиальных и материальных свойств противится подобному сужению. Содержимое культурной памяти невозможно подвергнуть радикальной унификации. Это не позволяет сделать само устройство накопительной памяти, которая вбирает в себя именно то, что утрачивает актуальные связи и тем самым открывает в себе историческое измерение. То же можно сказать и о функциональной памяти, чьи компоненты принципиально открыты для множества различных толкований и должны осмысляться заново, опираясь на множество различных индивидуальных позиций и многообразие опыта.

накопительная и функциональная память

Данная статья про коммуникативная память подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое коммуникативная память, коллективная память, культурная память, я-память, меня-память, накопительная память, функциональная память и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Теория коммуникаций

Комментарии

Оставить комментарий

Теория коммуникаций

Термины: Теория коммуникаций