Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое уравнение шредингера, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое уравнение шредингера , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Атомная и Ядерная физика.

Вот мы и подошли к настоящей квантовой механике. Все, что было до сих пор, — это интуитивные полуклассические представления, позволившие инкорпорировать в классическую физику идеи физики квантовой. Но этот уровень знаний недостаточен для расчетов, количественных предсказаний многих явлений. Требуется стройная система, теория движения (или распространения) микрочастиц с дуальными (волна-корпускула) свойствами.

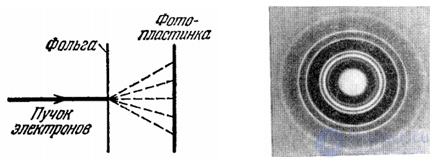

Предыдущая закончилась констатацией, что мы пока не установили, что именно колеблется при движении электрона. В истории физики такое уже случалось. Когда-то при выводе уравнений электродинамики Максвелл тоже не знал, что представляют собой описываемые им колебания и волны, но уравнения оказались верны. Поэтому отложим пока вопрос о физической природе волн де Бройля и просто введем некую «электронную» волну, то есть волновую функцию  . О ней мы знаем пока только одно: волновая функция должна описывать результаты опытов, доказывающих волновые свойства электронов (дифракцию и т. п.).

. О ней мы знаем пока только одно: волновая функция должна описывать результаты опытов, доказывающих волновые свойства электронов (дифракцию и т. п.).

Рис. 4.1. Дифракционная картина при прохождении электронного пучка через металлическую фольгу

Видео 4.1. Дифракция электронов на поликристалле.

Представим мысленно эксперимент В.А. Фабриканта (см. разд. 3.2), в котором электроны поочередно направлялись на кристалл, играющий роль дифракционной решетки. За кристаллом помещалась фотопластинка, на которой в конце концов возникали типичные дифракционные кольца. Из классической физики известно, какие математические средства описывают такую картину: обычное сложение интерферирующих волн, интенсивности которых пропорциональны

Правда, в отличие от обычной волны электрон не делится на части: при прохождении электронов через кристалл каждый из них попадает в какую-то одну точку на фотопластинке, вызывая почернение именно здесь и нигде больше. В этом проявляются свойства электрона как частицы. Несмотря на одинаковые начальные условия, электроны, как показал опыт, попадают в разные точки. О данном конкретном электроне заранее неизвестно, в какую именно точку на пластинке он попадет. В этом проявляются его волновые свойства. Дифракционная картина возникает, когда через кристалл пройдет достаточно много таких электронов. Интенсивность почернения пластинки в данной точке пропорциональна числу попавших туда частиц, то есть вероятности попадания.

В классической же физике почернение пластинки определяется интенсивностью волны, то есть квадратом модуля волновой функции. Выходит, что величина

пропорциональна вероятности обнаружить электрон в окрестности точки  в момент времени t. Волна де Бройля — это волна вероятности! Отдельный акт взаимодействия электрона с кристаллом остается отдельным актом (электрон-частица), но результат его можно предсказать только вероятностно, статистически (электрон-волна). В этом — смысл корпускулярно-волнового дуализма. Квантовая механика создана и 1925–1927 гг. В. Гейзенбергом и Э. Шредингером; вероятностная интерпретация волновой функции дана чуть позже в работах М. Борна и школы Н. Бора.

в момент времени t. Волна де Бройля — это волна вероятности! Отдельный акт взаимодействия электрона с кристаллом остается отдельным актом (электрон-частица), но результат его можно предсказать только вероятностно, статистически (электрон-волна). В этом — смысл корпускулярно-волнового дуализма. Квантовая механика создана и 1925–1927 гг. В. Гейзенбергом и Э. Шредингером; вероятностная интерпретация волновой функции дана чуть позже в работах М. Борна и школы Н. Бора.

Рис. 4.2. В. Гейзенберг сформулировал принцип неопределенностей в 1927 г.

Рис. 4.3. Э́рвин Ру́дольф Йо́зеф Алекса́ндр Шредингер (1887–1961)

Рис. 4.4. Макс Борн (1882–1970)

Итак, вероятность найти электрон в окрестности точки  должна быть пропорциональна

должна быть пропорциональна

Но вероятность обнаружить электрон точно в данном месте исчезающе мала; имеет смысл говорить лишь о его попадании в малый объем  окружающий эту точку. Ясно, что вероятность

окружающий эту точку. Ясно, что вероятность  обнаружить там электрон пропорциональна величине объема. Поэтому для вероятности имеем

обнаружить там электрон пропорциональна величине объема. Поэтому для вероятности имеем

|

|

|

(4.1) |

Иными словами

— это плотность вероятности найти частицу в точке с радиус-вектором  .

.

Вероятность  найти частицу в каком-то конечном объеме

найти частицу в каком-то конечном объеме  вычисляется с теоремы помощью сложения вероятностей, то есть интегрированием

вычисляется с теоремы помощью сложения вероятностей, то есть интегрированием

|

|

|

(4.2) |

Интегрирование в (4.2) ведется по объему  (в случае одномерного движения — по отрезку).

(в случае одномерного движения — по отрезку).

Полная вероятность найти частицу хоть где-нибудь в пространстве должна быть равна единице. Отсюда — так называемое условие нормировки волновой функции: такой же интеграл по всему пространству равен единице, то есть

|

|

|

(4.3) |

Замечание: выполнение этого условия возможно для тех задач, в которых классическая частица движется в ограниченной области пространства (финитное движение). Для инфинитных (неограниченных в пространстве) движений условие нормировки усложняется.

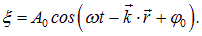

Наблюдаемые физические величины должны описываться действительными числами и функциями. Соответственно, мы представляли классические волны (звуковые, электромагнитные) в виде

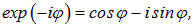

Можно было бы воспользоваться математическим формализмом комплексных чисел, основываясь на формуле Эйлера

где

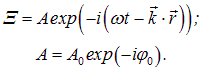

— мнимая единица. Тогда ту же волну можно было бы представить в виде действительной части выражения

|

|

|

(4.4) |

где

Рис. 4.5. Леона́рд Э́йлер (1707–1783)

Начальная фаза здесь включена в комплексную амплитуду А. В применении к классическим волнам оба формализма эквивалентны, так как в конечном итоге берется только действительная часть волны. В отличие от классических волн, волна вероятности комплексна. Физические наблюдаемые величины выражаются через квадрат модуля волновой функции, так что и в квантовой механике они будут описываться действительными числами. Но комплексность волновой функции имеет глубокую связь с законом сохранения электрического заряда, так что применение комплексных чисел и функций в квантовой механике — не прихоть, а необходимость. Поверхность постоянной фазы в волне  (4.4) распространяется вдоль волнового вектора

(4.4) распространяется вдоль волнового вектора  , фазовая скорость волны по-прежнему равна

, фазовая скорость волны по-прежнему равна

так что переход к комплексным волнам не меняет привычных нам соотношений.

Волновая функция является главным объектом изучения в квантовой механике. Говоря о каком-то состоянии в классической физике, мы подразумевали, что в момент времени t=0 частица имела некие положение и скорость (импульс), а дальнейшая ее судьба предопределена уравнениями движения Ньютона.

Состояние в квантовой механике имеет иной смысл: в момент времени  задана волновая функция, изменение которой регулируется пока не известным нам уравнением (Шредингера). В этом смысле теперь понимается причинность: в классике — точные предсказания положений и скоростей, в квантовой механике — предсказания состояний (волновых функций). Уравнения новой физики (в данном случае — уравнение Шредингера) никогда не выводятся логически из прежних принципов (иначе это будет не новая теория, а следствие старой). Но квантово-механическое уравнение должно иметь некие классические корни, поскольку классическая механика хороша в области своей применимости. Далее мы приведем не вывод, но наводящие соображения (как в разд. 3.3 для соотношений неопределенностей).

задана волновая функция, изменение которой регулируется пока не известным нам уравнением (Шредингера). В этом смысле теперь понимается причинность: в классике — точные предсказания положений и скоростей, в квантовой механике — предсказания состояний (волновых функций). Уравнения новой физики (в данном случае — уравнение Шредингера) никогда не выводятся логически из прежних принципов (иначе это будет не новая теория, а следствие старой). Но квантово-механическое уравнение должно иметь некие классические корни, поскольку классическая механика хороша в области своей применимости. Далее мы приведем не вывод, но наводящие соображения (как в разд. 3.3 для соотношений неопределенностей).

Свободной частице соответствует волна де Бройля, которую мы записываем в виде классической плоской волны (в комплексной форме)

|

|

|

(4.5) |

где модуль волнового вектора k связан с длиной волны соотношением

C — амплитуда. Мы использовали уже известную связь энергии и импульса частицы с частотой и длиной волны де Бройля. Искомое уравнение для волновой функции не должно содержать  и

и  так как это — характеристики конкретного состояния частицы. Попробуем найти операции над волновой функцией свободной частицы, позволяющие исключить параметры

так как это — характеристики конкретного состояния частицы. Попробуем найти операции над волновой функцией свободной частицы, позволяющие исключить параметры  и

и  Е и р. Имеем для производной по времени

Е и р. Имеем для производной по времени

|

|

|

(4.6) |

и по пространственной координате

|

|

|

(4.7) |

Такие же уравнения возникнут при дифференцировании по  ,

,  и

и  . Повторяя дифференцирование по координатам, получаем

. Повторяя дифференцирование по координатам, получаем

|

|

|

(4.8) |

Складывая (4.8) с аналогичными уравнениями для вторых производных по  ,

,  и

и  , приходим к соотношению

, приходим к соотношению

|

|

|

(4.9) |

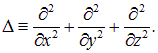

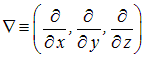

где знаком  обозначен оператор Лапласа:

обозначен оператор Лапласа:

Рис. 4.6. Пьер-Симо́н Лапла́с (1749–1827)

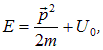

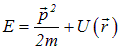

В этом месте возникает различие между релятивистским и нерелятивистским случаями. Рассматриваемая здесь квантовая механика — нерелятивистская теория, в которой

Это классическое coотношение позволяет связать дифференцирование по времени в (4.6) с дифференцированием по пространственным координатам в (4.9) и тем самым исключить из уравнения зависимость от энергии и импульса частицы:

|

|

|

(4.10) |

Это уравнение вполне бы нас устроило, но написано оно пока только для свободной частицы. Легко понять, как должно выглядеть уравнение для системы с постоянным значением  потенциальной энергии. Полная энергия равна сумме

потенциальной энергии. Полная энергия равна сумме

так что получаем

|

|

|

(4.11) |

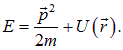

В случае частицы, находящейся в произвольном потенциальном поле, вблизи точки  потенциальную энергию можно считать постоянной величиной

потенциальную энергию можно считать постоянной величиной  , так что искомое обобщение почти с очевидностью следует из уравнения (4.11):

, так что искомое обобщение почти с очевидностью следует из уравнения (4.11):

|

|

|

(4.12) |

Это и есть основное уравнение квантовой механики — знаменитое общее уравнение Шредингера. Подчеркнем еще раз, что вывести его строго невозможно, но можно угадать, исходя из наводящих соображений. Соответствие уравнения и его следствий физической реальности проверяется экспериментально. Уравнение Шредингера по сути есть аналог классического соотношения между полной энергией  частицы и ее кинетической энергией

частицы и ее кинетической энергией  . Для свободной частицы они совпадают. При наличии потенциального поля это соотношение принимает вид

. Для свободной частицы они совпадают. При наличии потенциального поля это соотношение принимает вид

Мы уже знаем, что полной энергии соответствует производная по  , компонентам импульса — производные по x,y,z, а кинетической энергии — вторые производные по пространственным координатам, поскольку импульс входит в нее во второй степени. Классической потенциальной энергии, как мы видим, в квантовой механике соответствует обычное произведение

, компонентам импульса — производные по x,y,z, а кинетической энергии — вторые производные по пространственным координатам, поскольку импульс входит в нее во второй степени. Классической потенциальной энергии, как мы видим, в квантовой механике соответствует обычное произведение  на волновую функцию.

на волновую функцию.

Уравнение Шредингера линейно по искомой волновой функции, откуда сразу же вытекают следствия:

|

|

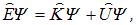

Итак, состояние электрона описывается в квантовой механике волновой функцией  . Но куда подевались координаты, импульс и прочие величины, известные из классической теории? От классических представлений придется отказаться. Взамен у нас появились так называемые операторы, то есть некие операции, совершаемые над

. Но куда подевались координаты, импульс и прочие величины, известные из классической теории? От классических представлений придется отказаться. Взамен у нас появились так называемые операторы, то есть некие операции, совершаемые над  . Из уравнения Шредингера видно, что оно воспроизводит связь

. Из уравнения Шредингера видно, что оно воспроизводит связь

полной энергии с кинетической  и потенциальной

и потенциальной  , но классические величины заменены на операторы, действующие на волновую функцию

, но классические величины заменены на операторы, действующие на волновую функцию  . Будем обозначать оператор тем же символом, что и классическую величину, снабжая его для отличия «шляпкой». Тогда уравнение Шредингера (4.12) можно записать в операторной форме, в которой отчетливо видна его связь с энергетическими соотношениями классической физики:

. Будем обозначать оператор тем же символом, что и классическую величину, снабжая его для отличия «шляпкой». Тогда уравнение Шредингера (4.12) можно записать в операторной форме, в которой отчетливо видна его связь с энергетическими соотношениями классической физики:

где введены операторы

|

|

|

(4.13) |

Здесь

оператор градиента, квадрат которого дает оператор Лапласа  . Оператор радиус-вектора

. Оператор радиус-вектора  сводится к простому умножению

сводится к простому умножению  на вектор

на вектор  ; то же справедливо для любой функции

; то же справедливо для любой функции  (в частности, для потенциальной энергии).

(в частности, для потенциальной энергии).

Мы пришли к способу перехода от известных классических соотношений к соответствующим им квантовым: необходимо классические величины заменить в них соответствующими им операторами.

Правило 1

|

Классическим динамическим переменным

— дифференцирование по координатам. |

При этом энергии частицы

в потенциальном поле соответствует оператор полной энергии

|

|

|

(4.14) |

В этих обозначениях уравнение Шредингера (4.12) имеет вид

|

|

|

(4.15) |

Оператор полной энергии называется гамильтонианом (аналог функции Гамильтона в теоретической механике).

Рис. 4.7. Сэр Уи́льям Ро́уэн Га́мильтон (1805–1865)

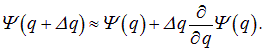

Напомним, что в классической механике законы сохранения связаны с симметрией системы: энергия - с трансляцией (сдвигом) времени

импульс — с трансляцией пространства

момент импульса — с поворотами в пространстве (трансляцией углов)

Трансляцию какой-то обобщенной координаты  производит оператор дифференцирования по этой координате. Например, для бесконечно малой трансляции

производит оператор дифференцирования по этой координате. Например, для бесконечно малой трансляции

имеем по определению производной

Поэтому не случайно в квантовой механике полной энергии соответствует операция взятия производной по времени

а импульсу — градиент. Аналогично оператор проекции момента импульса на какую-то ось  пропорционален оператору дифференцирования

пропорционален оператору дифференцирования

по углу поворота вокруг этой оси:

|

|

4.4. Стационарное уравнение ШредингераВ теории операторов важную роль играют так называемые собственные состояния операторов. Это такие состояния, которые при действии данного оператора меняются тривиальным образом: умножаются на некоторое число. Это число называется собственным значением оператора, соответствующим данному собственному состоянию. Чтобы найти собственные состояния и собственные значения какого-то оператора, надо решить уравнение

где индекс n отличает одно решение от другого. Набор величин Рассмотрим в качестве примера операцию поворота вокруг некоторой оси

Связь математики с физикой реализуется в следующем правиле. Правило 2 |

продолжение следует...

Часть 1 4. Уравнение Шредингера

Часть 2 4.5. Уравнение Шредингера для простейших систем - 4. Уравнение Шредингера

Часть 3 4.7. Отражение и туннелирование частиц - 4. Уравнение Шредингера

Часть 4 - 4. Уравнение Шредингера

Комментарии

Оставить комментарий

Базовая физика

Термины: Базовая физика