Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое анализаторные системы, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое анализаторные системы , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Авиационная психология.

Специфика летной деятельности, в первую очередь, определяется нахождением пилота в отрыве от земли, что определяет исключительную необычность и сложность профессиональной

деятельности. Пилотирование воздушного судна предполагает новые степени свободы передвижения в пространстве, быстротечность, динамичность событий, их неповторимость, шумы, вибрации, значительные по интенсивности, длительности и направлению ускорения.

Процесс пилотирования предполагает восприятие инструментальной (приборной) и неинструментальной (внекабинная информация, угловые и линейные ускорения, усилия на органах управления) информации, формирование на этой основе, а также на основе знаний,

памяти, мышления образа полета и двигательную реализацию действий, направленных на

изменение (или же сохранение) соответствующего режима полета. Деятельность пилота носит совмещенный характер (управление воздушным судном, пилотажная и навигационная

ориентировка, внекабинное наблюдение) и характеризуется высокой степенью неопределенности. От пилота требуется высокая степень ответственности за судьбу пассажиров, членов

экипажа, транспортируемого груза, собственно воздушного судна и себя.

Чтобы сформировать целостную картину о специфике деятельности пилота, рассмотрим

подробно перечисленные выше составляющие профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность пилота строится на основе информации, поступающей через органы

чувств (анализаторы), и состояние последних во многом определяет надежность пилота как

оператора. В полете

анализаторные системы часто работают на грани или за гранью своих

возможностей, что предъявляет к физиологическим системам пилота повышенные требования.

Анализаторы (гр. analysis – разбор, разложение) – это комплекс анатомических структур,

которые воспринимают энергию внешнего раздражения, превращают ее в нервный импульс и

передают в соответствующие отделы мозга. Каждый анализатор состоит из трех частей:

- периферической части, воспринимающей раздражение и перерабатывающей его в

нервный импульс;

- проводящего пути, по которому нервный импульс следует к нервному центру;

- коркового конца анализатора, расположенного в соответствующих участках коры

большого мозга.

В каждом анализаторе возникают присущие только ему ощущения (ощущения одной модальности). Ощущение – отражение отдельных свойств предметов при их непосредственном

воздействии на органы чувств. Ощущения возникают как образы, отражающие отдельные

свойства предметов. Мономодальность (гр. monos – один + лат. modus – наклонение, мера,

способ) отличает ощущение от более высокой формы чувственного отражения – восприятия,

которое является полимодальным, возникающим в результате совместной работы нескольких анализаторов.

Среди психофизиологических факторов, лежащих в основе авиационных происшествий,

значительное число связано с расстройствами функций зрения (погрешности глубинного

глазомера, зрительные иллюзии, «ослепление» на посадке из-за порожденного включением

фар светового экрана). Следует отметить, что через органы зрения человек получает около

90 % информации.

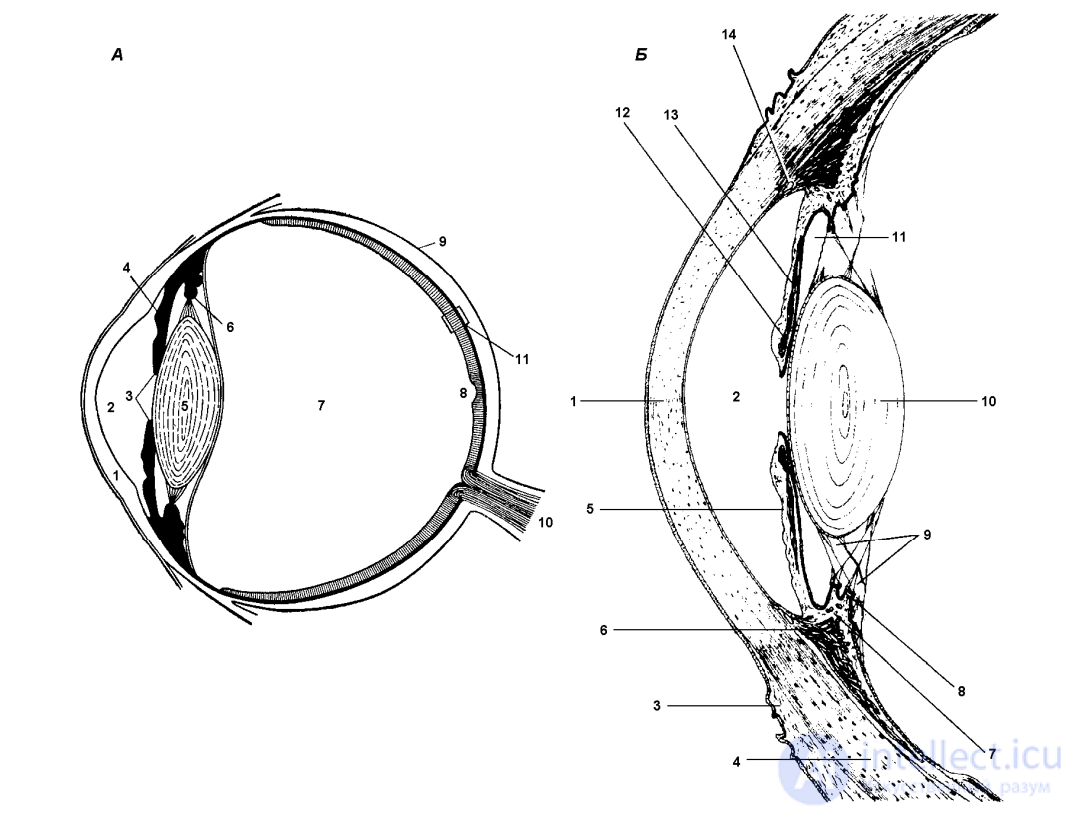

Периферическая часть зрительного анализатора представлена глазным яблоком, покрытым фиброзной (белочной), сосудистой и светочувствительной оболочками (рис. 2.1). Самой

наружной оболочкой глазного яблока является фиброзная (лат. fibra – волокно), которая

подразделяется на прозрачный передний отдел, называемый роговицей, и непрозрачный задний отдел – склеру (лат. sklera – тугая, твердая). Под фиброзной оболочкой располагается

сосудистая; она разделяется на три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело

и радужную оболочку. Собственно сосудистая оболочка несет трофическую (гр. trophe – питание) функцию, то есть осуществляет питание глаза. Ресничное тело участвует в аккомодации глаза (способности глаза видеть одинаково хорошо предметы, находящиеся на различных расстояниях), фиксируя хрусталик в определенном положении. Ресничное тело впереди

продолжается в радужную оболочку, представляющую собой круглый диск с отверстием в

центре – зрачком. Радужная оболочка располагается между роговицей и хрусталиком.

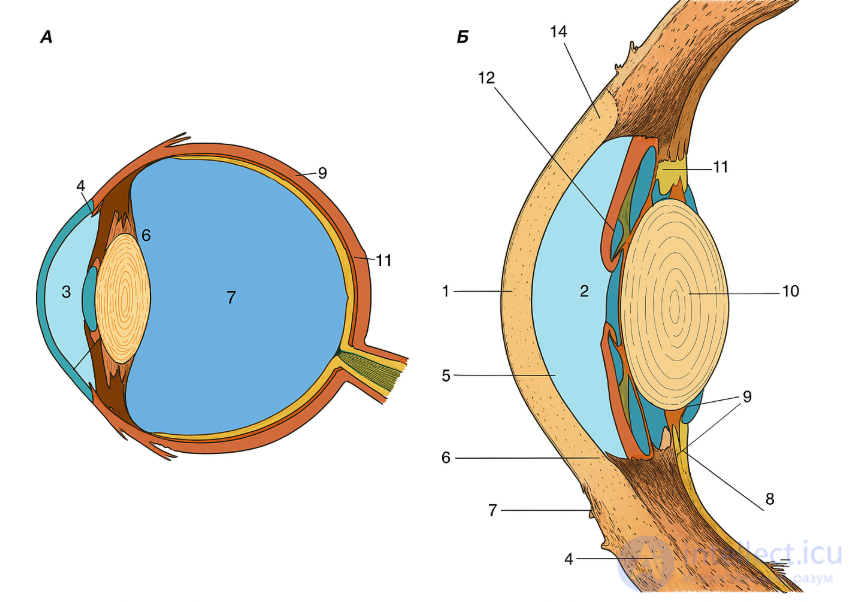

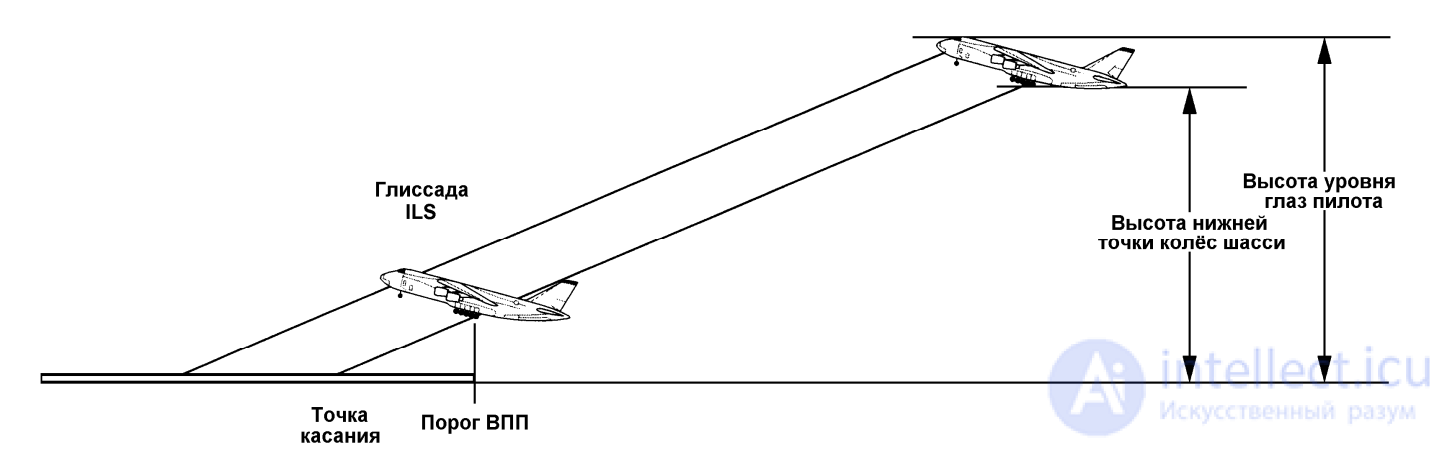

Светочувствительная оболочка, или сетчатка (рис. 2.1, 2.2), глазного яблока содержит

фоторецепторные (гр. photos – свет + лат. recipere – получать) клетки – палочки и колбочки,

которые ответственны за восприятие предметов в темноте и на свету соответственно. В сетчатке выделяют несколько слоев (Гистология…, 2001).

1. Пигментный (лат. pigmentum – красящее вещество) слой – содержит клетки полигональной (многоугольной) формы, прилежащие с одной стороны к сосудистой оболочке, а с другой – к фоторецепторным клеткам – палочкам и колбочкам (рис. 2.2). Клетки этого слоя (клетки пигментного эпителия) запасают витамин А, участвуют в его

превращениях и передают его производные фоторецепторам для образования зрительного пигмента.

2. Наружный ядерный слой – включает ядросодержащие части фоторецепторных клеток. Фоторецепторные клетки содержат зрительные пигменты: родопсин – в палочках, красный, зеленый и синий пигменты – в колбочках. Сообразно трем видам пигментов (красный, зеленый, синий) выделяют три вида колбочек: спектральная чувствительность красного, зеленого и синего пигментов соответствует 560, 535 и 440 нм

соответственно. [Зрение при обычных условиях в норме трихроматично, однако у некоторых людей какой-то из типов колбочек обладает патологически малой чувствительностью. Таких людей называют цветоаномалами. Человек, воспринимающий

цвета двумя типами колбочек, называется дихроматом. В зависимости от того, какой

именно цвет не воспринимается, дихроматы делятся на: не воспринимающих красный

цвет – протанопов, не воспринимающих зеленый – дейтеранопов, не воспринимающих синий – тританопов. Людей, не воспринимающих цвета вообще, называют монохроматами (Волков В.В., 1989)].

3. Наружный сетчатый слой – в нем контактируют внутренние сегменты палочек и колбочек с дендритами биполярных (двуотростчатых) клеток.

4. Внутренний ядерный слой – содержит горизонтальные (получают информацию от

колбочек и передают ее также колбочкам), амакринные, а также биполярные клетки,

связывающие палочки и колбочки с ганглиозными клетками.

5. Внутренний сетчатый слой – в нем биполярные клетки контактируют с ганглиозными,

а амакринные клетки выступают в качестве вставочных нейронов (интернейронов).

6. Ганглиозный (гр. ganglion – подкожная опухоль) слой – содержит ганглиозные клетки

– мультиполярные (лат. multum – много + гр. polos – земная и небесная ось), или многоотростчатые, нейроны, длинные отростки которых (аксоны) образуют зрительный

нерв.

Горизонтальные, амакринные, биполярные и ганглиозные клетки являются нейронами, а

мюллеровские клетки относятся к клеткам нейроглии (вспомогательным клеткам нервной

системы, выполняющим гомеостатическую, питательную или опорную функции). Наружные

отростки мюллеровских клеток заканчиваются микроворсинками, а внутренние – имеют

расширение (ножку) на границе со стекловидным телом (рис. 2.2). Эти глиальные клетки

поддерживают ионный гомеостаз сетчатки: в частности, снижают концентрацию ионов калия

во внеклеточном пространстве, где их концентрация при световом раздражении резко возрастает. Они захватывают ионы калия из наружных слоев сетчатки и направляют их через

свою ножку в жидкость стекловидного тела.

Рис. 2.1. Строение глазного яблока (А) и его переднего отдела (Б)

А (по: Коробков А.В., Башкиров А.А., Ветчинкина К.Т., 1980): 1 – роговица; 2 – передняя камера; 3 – зрачок; 4

– радужная оболочка; 5 – хрусталик; 6 – цилиарная (ресничная) мышца; 7 – стекловидное тело; 8 – центральная ямка на сетчатке; 9 – склера; 10 – зрительный нерв; 11 – участок сетчатки (в увеличенном виде

показан на рис. 2.2). Б (по: Гистология…, 2001): 1 – роговица; 2 – передняя камера; 3 – конъюнктива; 4 –

склера; 5 – радужная оболочка; 6 – цилиарная (ресничная) мышца; 7 – цилиарное (ресничное) тело (расширение сосудистой оболочки, состоит из ресничных отростков и ресничного кружка, внутри которого находится ресничная мышца); 8 – цилиарный, или ресничный, отросток (ресничные отростки – радиальные

складки, содержащие большое количество капилляров; покрывающий отростки эпителий вырабатывает

водянистую влагу, которая сначала поступает в пространства ресничного пояска, сообщающиеся с задней

камерой, а затем через зрачок – в переднюю камеру); 9 – ресничный поясок – фиксирующий аппарат хрусталика, состоящий из радиально ориентированных волокон, разделенных щелевидными пространствами;

10 – хрусталик; 11 – задняя камера; 12 – сфинктер зрачка (сеть спиральных мышечных волокон, иннервируемых парасимпатическими волокнами глазодвигательного нерва и приводящих к сужению зрачка); 13 –

дилататор (расширитель) зрачка (тонкий слой мышечных волокон, большая часть из которых ориентирована радиально; иннервируется симпатическими волокнами из внутреннего сонного сплетения); 14 – венозный синус

Рис. 2.2. Строение сетчатки

(по: Гистология…, 2001)

Пигментный эпителий окружает наружные сегменты фоторецепторных клеток, образующих синаптические

контакты с биполярными нейронами. Информация от биполярных клеток передается ганглиозным клеткам

и по их аксонам, образующим зрительный нерв, уходит в головной мозг. 1 – амакринные клетки; 2 – мюллеровские клетки; 3 – горизонтальная клетка; 4 – ганглиозная клетка; 5 – внутренний сетчатый слой; 6 –

биполярная клетка; 7 – наружный сетчатый слой; 8 – фоторецепторные клетки; 9 – пигментный эпителий

Местом наилучшего видения на сетчатке является центральная ямка (см. рис. 2.1) – углубление в средней части желтого пятна (диаметром около 2 мм) – здесь нет палочек, но

очень много колбочек (до 100 000 на 1 мм2

). Место выхода из сетчатки зрительного нерва

называется диском зрительного нерва, или слепым пятном (здесь не строится никакого изображения). Проводящий путь зрительного анализатора начинается зрительным нервом и заканчивается зрительными зонами коры головного мозга.

Пилотам по роду профессии необходимо иметь не только безупречное зрение, но и способность точно определять расстояние до внекабинных объектов (в первую очередь – до

взлетно-посадочной полосы), что составляет сущность такой способности, как «динамический глубинный глазомер».

Расстояния в полете пилот определяет по угловым размерам видимых предметов, появлению перед взором или исчезновению из поля зрения объектов, по скорости перемещения

наземных ориентиров. Глазомер – не врожденное свойство, а потому тренируемое, базирующееся на образовании условных связей. Способность верно определять высоту полета

курсант приобретает сначала в полетах с инструктором, далее – самостоятельно. По внекабинным ориентирам курсант занимает необходимую высоту и контролирует ее по приборам.

В процессе этого формируются условно-рефлекторные связи – зависимости между показаниями высотомеров, угловыми размерами и скоростью перемещения наземных ориентиров.

Когда эти зависимости достаточно прочные, пилот оценивает высоту по угловым размерам

уже известных объектов, редко прибегая к показаниям приборов. В этих случаях ошибки не

превышают 10 % (Литвинчук Н., Козлов В., 1982). Как указывают авторы, хорошие результаты достигаются уже в третьем полете, после решения 12–15 частных задач в каждом из

них. Когда пилот летит над незнакомой местностью, ошибки в визуальном определении высоты, как правило, составляют до 30 % от истинной. Причина этого в том, что отсутствуют

привычные для зрения объекты, по которым можно было бы точно оценить расстояние до

земли. То же самое имеет место при полетах над безориентирной местностью (пустыней,

водной поверхностью, заснеженным полем) и после длительных перерывов в летной работе.

Особые требования к точности оценки расстояния до земли предъявляются на посадке. В

процессе снижения самолета по глиссаде интенсивно меняются высота, скорость полета,

картина земной поверхности. Выравнивание самолета и плавное его приземление прямо зависят от точности определения расстояния до земли и действий рулями управления. На посадке пилот оценивает абсолютное расстояние до земли и величину его изменения по угловой скорости движения земной поверхности и видимой величине наземных объектов.

Уменьшение же высоты он контролирует по нарастанию угловой скорости и увеличению угловых размеров предметов, улучшению видимости деталей земной поверхности. В связи с

этим принципиальное значение имеет выбор оптимального направления взгляда на землю.

Установлено, что наиболее благоприятно для восприятия изменения высоты такое направление взгляда, при котором видимое изменение скорости движения земной поверхности наибольшее. Нарушение привычного направления взгляда влечет за собой изменение угловой

скорости перемещения наземных объектов и появление таких ошибок, как высокое и низкое

выравнивание, посадка на повышенной или малой скорости, непостоянство посадки. Чтобы

минимизировать эти ошибки, необходимо, чтобы кресло пилота занимало всегда одно и то

же положение (высоту), а взгляд на посадке фиксировался под одним и тем же углом. Опытные пилоты различают на выдерживании отклонения по высоте, равные около 10 см (Литвинчук Н., Козлов В., 1982).

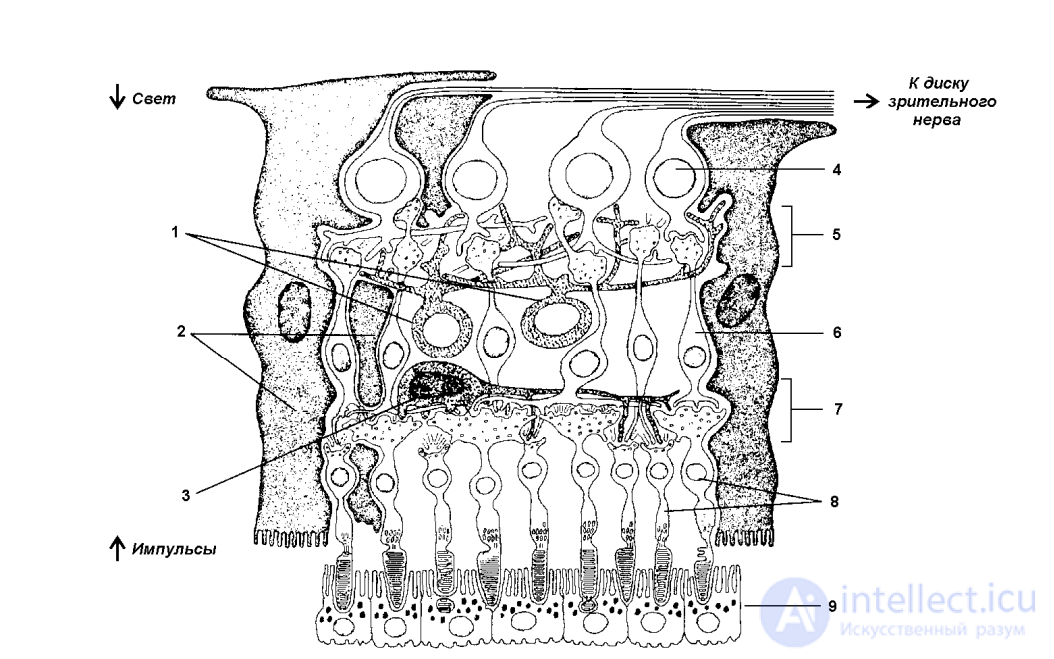

Тип воздушного судна серьезным образом влияет на оценку пилотом высоты до земли.

Так, на самолете Ан-124 из-за высокого расположения уровня глаз пилота при выполнении

посадки в ночных условиях, а также в тумане, дожде, снегопаде, когда повышается вероятность возникновения зрительных иллюзий, очень трудно (а чаще – невозможно) правильно

определить расстояние до земли (Цибулькин В.А., 2008). На рис. 2.3 показана разница в

высоте, определяемой визуально и по радиовысотомеру, измеряющему высоту относительно

нижней точки колес основных опор шасси.

Рис. 2.3. Соотношение между высотой уровня глаз пилота и высотой нижней точки

колес шасси на самолете Ан-124 (по: Цибулькин В.А., 2008)

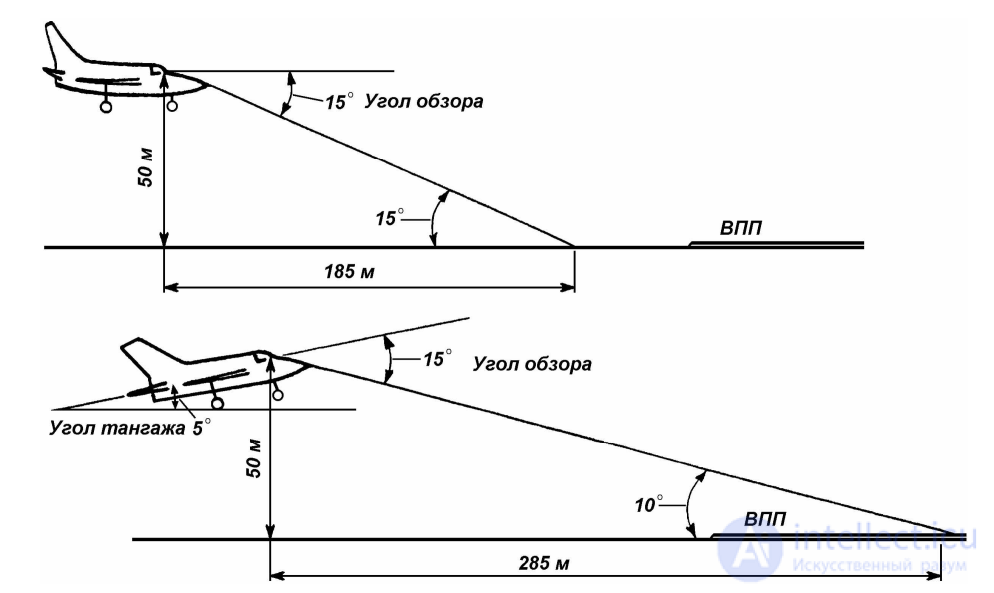

Находясь в кабине самолета, пилот не видит часть внекабинного пространства, так как

оно закрыто носовой частью фюзеляжа. Если в условиях горизонтального полета провести от

глаз пилота линию, касательную к носовой части самолета, она образует угол с горизонтом,

который определяет угол обзора из кабины вниз (рис. 2.4). Область, не попадающая в поле

зрения, определяется из тригонометрической зависимости между высотой полета самолета и

углом обзора. Так, носовая часть самолета с углом обзора 15° на высоте 50 метров от поверхности земли закрывает около 185 метров. Следовательно, при видимости 500 метров пилот будет просматривать зону протяженностью около 300 метров впереди самолета. Угол

тангажа самолета при планировании на больших углах атаки может еще больше уменьшить

эту зону (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Влияние угла обзора и угла тангажа на уменьшение зоны видимых

наземных ориентиров (по: Манучаров А., 1974, а)

На глубинный глазомер оказывает влияние и так называемая воздушная перспектива

(Платонов К.К., Шварц Л.М., 1948): лучи света, отражаясь более близкими предметами, поглощаются воздухом в меньшей степени, чем лучи, отражаемые более отдаленными предметами, что

также способствует восприятию глубины; в ясную погоду, когда воздух прозрачен, отдаленные предметы кажутся более близкими, тогда как в туманную – более далекими.

Движения глаз и восприятие расстояния до земли на выдерживании зависят от скорости

зрительного восприятия. По данным В.В. Горянского (1951), скорость зрительного восприятия 0.1–0.4 с отмечалась у 34 % курсантов, не успевающих в летном обучении, и только у

9 % успевающих; скорость зрительного восприятия 0.01–0.005 с отмечалась у 35 % успевающих и 68 % неуспевающих курсантов. В процессе летного обучения скорость зрительного восприятия увеличивается, составляя у летчиков реактивных истребителей значительно

чаще 0.006–0.01 с, чем 0.01–0.02 с (Барановский В.В., Шигимага Ю.С., 1952).

На восприятие высоты оказывает влияние и скорость мелькания земли. При посадке в

штилевых условиях, когда истинная скорость самолета на выдерживании больше, чем обычно при умеренном ветре (следовательно, земля мелькает быстрее), возникает иллюзия более

быстрого приближения к земле (Платонов К.К., Шварц Л.М., 1948), в связи с чем требуется

научить пилота оценивать высоту не только по «бегу земли», но и по восприятию времени

выдерживания, по усилиям на штурвале (Платонов К.К., Гольдштейн Б.М., 1972). При этом

обычной ошибкой является высокое выравнивание, хотя иногда курсант, несколько раз выровнив самолет высоко, перестраховывается и начинает, наоборот, «прижимать» самолет к

земле, в результате чего сажает его на колеса. Эта же ошибка может повторяться и при переходе на более скоростные самолеты.

Рассматриваемый вопрос об оценке высоты полета в зависимости от угловой скорости

набегания земли ω проанализирован позже военным летчиком-инструктором 1-го класса Н.

Литвинчуком (1984). Угловая скорость набегания земли ω зависит от земной скорости Vк и

высоты нахождения глаз пилота над земной поверхностью h. Отличие фактической земной

скорости от той, при которой отрабатывались навыки в оценке высоты, ведет к искажениям в

ее восприятии за счет изменения ω на расчетной высоте. Так как угловая скорость набегания

земли связана с земной системой координат, а пилотирование осуществляется относительно

воздушной (приборной) скорости, то изменение плотности воздуха, а также ветер будут влиять на оценку расстояния до земли. Если навык приобретался в штилевых условиях при Vпр =

300 км/ч и h = 3.5 м (высота конца выравнивания H1 = 1 м), то при встречном ветре 10 м/с

пилот будет стремиться завершить выравнивание на h = 3.08 м (H1 = 0.58 м), а при попутном

ветре 10 м/с – на h = 3.92 м (H1 = 1.42 м). Как указывает Н. Литвинчук (1984), наиболее простой способ исключения ошибок восприятия при наличии встречного ветра – подвод самолета к началу выравнивания с избытком скорости, равным скорости ветра на данной высоте.

Визуальное восприятие внекабинного пространства существенно усложняется при заходе

на посадку в размытой облачности с неровной нижней кромкой, в густой дымке с переменной

видимостью, в разорванной облачности различной высоты и плотности – в неопределенных

метеоусловиях, как их назвал заслуженный летчик-испытатель СССР А. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Манучаров (1974, а).

В размытой облачности с неопределенной нижней кромкой или в разорванной облачности

переменной высоты, сопровождающейся дымкой и плохой видимостью, особенно в зимнее

время, когда земля покрыта снегом, а также на малоориентирной и пестрой местности контрольные ориентиры обычно не имеют четких очертаний. Их трудно обнаружить и легко потерять. Своевременное определение пространственного положения самолета относительно

полосы в таких условиях затруднено. Чтобы успешно выполнить посадку при минимуме погоды, требуется тщательно подготовиться к полету: учесть погодные условия, систему посадочных огней, маркировку полосы, характерные визуальные ориентиры, их вероятную видимость, обеспечить согласованность в действиях членов экипажа.

Детальная подготовка к полету, ясное понимание влияния метеоусловий на использование визуальных ориентиров имеют решающее значение при переходе от приборного пилотирования к визуальному. Как указывает А. Манучаров (1974, а), распространенной методикой

перехода от пилотирования по приборам к визуальному является переключение внимания

пилота на наземные ориентиры исключительно после окончательного выхода из облаков, но

эта методика уже не подходит в случае, если, например, из-за малого остатка топлива невозможно уйти на запасной аэродром и посадку нужно произвести обязательно, а «полного выхода» из облаков не происходит чуть ли не до высоты начала выравнивания (в лучшем случае – до высоты принятия решения). Здесь имеется в виду минимальная безопасная высота,

установленная для самолета каждого типа на конкретном аэродроме, на которой пилот принимает решение совершать посадку или же уходить на второй круг. В этом случае единственно приемлемым может оказаться смешанный вариант пилотирования – по приборам и визуально. Такой метод, как отмечает автор, применим и днем, и ночью. Он предусматривает

постепенное, по мере появления визуальных ориентиров, включение их в процессе пилотирования по приборам в схему перекрестного контроля.

Пилот, выполняющий заход на посадку в неопределенных метеоусловиях, проходя через

размытую облачность, может не увидеть огней подхода или взлетно-посадочной полосы. Для

пилота очень важно расстояние, с которого он может различать визуальные ориентиры для

выхода на взлетно-посадочную полосу. Указанная же в метеосводке видимость может оказаться завышенной, не соответствующей той наклонной дальности, с которой пилот реально

видит полосу. А. Манучаров (1974, а) подчеркивает, что к этому нужно быть готовым, помнить, что разница между прогнозируемой и реальной видимостью может составлять несколько сотен метров. В ряде случаев размытые облака смыкаются с разорванным туманом,

сквозь который просматриваются световые ориентиры. Зона видимости при этом нередко

существенно меняется в процессе захода на посадку, а пилот может быть неправильно информирован, если метеосводка содержит данные, полученные в зоне с относительно хорошей видимостью. В таких метеоусловиях опасность обусловлена удовлетворительной видимостью ориентиров в начале захода на посадку с последующим ее ухудшением. В начале захода на посадку пилот может видеть огни подхода и, возможно, даже частично ориентиры

полосы. Однако при попадании в область разорванного тумана большая часть ориентиров

(или все) может быть неожиданно потеряна. Если пилотирование происходит не по приборам и пилот не готов психологически к ухудшению видимости, он может потерять пространственную ориентировку. Полет следует выполнять по приборам до тех пор, пока не будут

отчетливо различаться визуальные ориентиры. Исправлять положение самолета относительно полосы можно только тогда, когда станет различимо достаточное количество ориентиров.

Не исключено, что пилот в очень сложных метеоусловиях не будет видеть ориентиров в процессе всего захода на посадку и увидит только последние 500 метров системы огней подхода.

Необходимо хорошо знать систему огней подхода, чтобы быстро и правильно создать себе

представление о взаимном расположении ориентиров и полосы. При подготовке к полету

экипаж обязан проработать и запасной вариант на случай, когда метеоусловия окажутся хуже установленного минимума для пилота. При заходе на посадку в облачности приподнятого

тумана с нижней кромкой 50–100 м можно рассчитывать, что после ее пробивания видимость будет хорошей, поскольку такой туман образует более или менее четкую нижнюю

кромку. Поэтому переход от приборного полета к визуальному потребует после выхода из

облачности быстрого переключения внимания на визуальные ориентиры. При заходе на посадку в этих условиях ночью с выходом под облака может показаться, что самолет находится

на бóльшей высоте, чем фактическая. При этом пилот должен продолжать полет по приборам, ведя перекрестный контроль положения по визуальным ориентирам (Манучаров А.,

1974, а).

Внезапное попадание в ливневые осадки после перехода на визуальный полет может создать очень сложную ситуацию, так как при сильном дожде визуальные ориентиры плохо

просматриваются и можно вовсе потерять их. Заход на посадку ночью во время дождя усложняется еще и тем, что пилота могут ослепить бегущие огни или огни начала полосы, многократно отраженные и преломленные каплями воды на остеклении. Сильный дождь при недостаточно эффективных стеклоочистителях может залить стекла и закрыть ориентиры в

момент перехода к визуальному полету. При снегопаде и метели видимость может меняться

в очень широких пределах, что создает совершенно неопределенные условия. Идентификация полосы на визуальном участке захода на посадку в этих условиях затрудняется также изза заносов ориентиров снегом. Пилот имеет некоторую возможность ориентироваться по

огням подхода и огням полосы, тогда как обозначающие знаки ВПП (взлетно-посадочной

полосы) и контраст между полосой и окружающей ее территорией теряются в белизне снега.

Следует помнить, что при плохой видимости количество ориентиров, помогающих пилоту

исправить положение самолета относительно полосы, существенно меньше, чем в простых

метеоусловиях (Манучаров А., 1974, а).

Согласно А. Манучарову (1974, б), более правильно, если второй пилот будет выполнять

заход на посадку по приборам (выдерживать курс, глиссаду) до подхода к высоте установленного метеоминимума командира. На высоте установленного минимума командир берет

управление на себя и принимает решение на производство посадки или уход на второй круг

при неудачном заходе. Такое распределение обязанностей разгружает командира, позволяет

ему контролировать и, если потребуется, поправлять второго пилота. Также исключается переходный процесс от приборного пилотирования к визуальному, высвобождая время для обнаружения и увязки визуальных ориентиров, принятия решения и посадки. При недостаточной подготовке второго пилота к пилотированию по приборам заход на посадку выполняет

командир. Если говорить о повышении уровня профессиональной подготовки второго пилота, ему необходимо предоставлять больше возможностей пилотировать самостоятельно. Командир, который придерживается мнения, что «задача правого – не мешать левому», никогда

не будет иметь в составе своего экипажа хорошо подготовленного помощника: когда экипаж

попадет в тяжелые метеоусловия при заходе на посадку и второй пилот не сможет выполнить

свои обязанности, командир горько об этом пожалеет (Манучаров А., 1974, б). Автор сгруппировал ошибки, допускаемые при заходе на посадку в сложных неустойчивых метеоусловиях, в четыре группы.

1. Недоверие к показаниям приборов, что в особенности характерно для молодых пилотов. Проявляется это в стремлении выполнить в неопределенных метеоусловиях заход на посадку визуально, когда земля просматривается, но плохо, ориентиры видны,

но не четко, посадочные огни то появляются, то пропадают. Пилоту же в этих условиях кажется, что в целом он уже имеет визуальное представление о положении самолета относительно полосы. Следует помнить, что пилотировать самолет в сложных, частично сложных, неопределенных метеоусловиях и ночью нужно прежде всего по приборам, а в дальнейшем (при выходе из облаков с появлением ориентиров и

по мере приближения к полосе) – по приборам, включая визуальные ориентиры в

схему перекрестного контроля приборов; и только когда визуальный контакт с наземными ориентирами станет устойчивым, можно переходить на визуальное пилотирование, не прекращая контроля за приборами.

2. Неумение пилотов своевременно и правильно распознавать отказы приборов, что говорит о плохой подготовке к пилотированию по дублирующим пилотажным приборам.

3. Неправильное восприятие визуальных ориентиров и вследствие этого – ошибочное

определение положения самолета относительно полосы. Причины – недостаточная

подготовка к полету и нечеткая схема перекрестного контроля приборов и визуальных ориентиров. Вблизи аэродрома могут располагаться ориентиры (в первую очередь – световые), которые в неустойчивых метеоусловиях могут быть приняты за

взлетно-посадочную полосу.

4. Неслетанность экипажа, нечеткое знание функциональных обязанностей его членов,

нечеткие команды и нарушения нормативных документов. В связи с этим командир

обязан до полета проверить, насколько хорошо все члены экипажа знают свои обязанности.

Таблица 2.1

Расчеты зоны видимости для различных удалений самолета от взлетно-посадочной полосы

(по: Михайлик Н.Ф., Филиппов В.И., 1986)

Удаление зоны видимости от ВПП, м

| Высота полета, м | Удаление самолета от ВПП, м | Зона видимости, м (передняя граница) | Зона видимости, м (задняя граница) |

|---|---|---|---|

| 85 | 1425 | 90 | 970 |

| 75 | 1220 | 125 | 800 |

| 60 | 1000 | 165 | 585 |

| 45 | 750 | 265 | 300 |

Анализу условий принятия решения на посадку при предельном минимуме посвящена

работа Н.Ф. Михайлика, В.И. Филиппова (1986). При заходе на посадку в условиях предельных значений погоды по вертикальной и горизонтальной видимости время информационного поиска зависит от видимости искомых объектов в пределах информационного поля, то

есть от наклонной видимости, которая, в свою очередь, зависит от метеорологической дальности видимости и от угла визирования на объект. Анализ зависимости наклонной видимости от метеорологической дальности видимости и угла визирования в дневных условиях показывает, что пилот, находясь на удалении 1 000 м от взлетно-посадочной полосы при горизонтальной видимости 800 м, видит лишь участок земной поверхности, передняя граница которого удалена от полосы на 580 м, а задняя – на 750 м. То есть зона видимости земных ориентиров составляет 170 м. Передняя граница зоны видимости обусловлена наклонной видимостью, а задняя – расположением глаз пилота относительно нижнего обреза лобового стекла. Расчеты зоны видимости для различных удалений самолета от взлетно-посадочной полосы даны в табл. 2.1.

Искомый объект (огни приближения, подхода, БПРМ) войдет в зону видимости при пересечении высоты 85 м и выйдет через 1.6–2.1 с. Таким образом, даже при благоприятных

условиях видимости искомый объект будет находиться в пределах информационного поля

промежуток времени, недостаточный для поиска и опознания. Видимость огней приближения или подхода в дневных условиях при заходе самолета на посадку зависит от угловых

размеров огней, освещенности фона и самих огней (Михайлик Н.Ф., Филиппов В.И., 1986).

Для количественного выражения степени видимости необходимо определить контраст огней

приближения с земной поверхностью (фоном) и сравнить его с пороговой контрастностью

при данном освещении. Если полученная величина контраста будет находиться в пределах от

0.5 до 0.95 и превышать пороговый контраст в 10–15 раз, то видимость предметов или объектов поиска будет оптимальной – наилучшей (Основы инженерной…, 1977), а время информационного поиска будет минимальным.

Н.Ф. Михайлик, В.И. Филиппов (1986) рассмотрели условия видимости огней приближения при пересечении высоты 85–60 м. Для расчетов выбраны максимально возможная яркость фона в реальных условиях (Вф = 10

4

нит – яркость снега в полдень в тумане), размер

огня приближения 0.5 м, окраска корпуса прожектора оранжевая или красная с коэффициентом отражения 0.45. Получилось, что условия видимости при нижней границе облаков 60 м и

горизонтальной видимости 800 м при пересечении высот от 85 до 60 м в дневных условиях

недостаточны для установления надежного визуального контакта с земными ориентирами.

продолжение следует...

Часть 1 2 СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ ЛЁТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1. РОЛЬ АНАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ

Часть 2 - 2 СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ ЛЁТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1. РОЛЬ АНАЛИЗАТОРНЫХ

Комментарии

Оставить комментарий

Авиационная психология

Термины: Авиационная психология