Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое лётные иллюзии, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое лётные иллюзии , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Авиационная психология.

Летными иллюзиями (лат. illusio – ошибка) называют ложные образы действительности,

возникающие у членов экипажа в полете. Иллюзорные ощущения не являются чем-то патологическим и возникают у совершенно здоровых пилотов ввиду необычности условий полета (анализаторные системы эволюционировали в условиях земли и нахождение в воздухе – это уже

есть функционирование в непривычной среде – среде, условия в которой являются предельными

или запредельными для разрешающей способности анализаторов). Все, что будет ухудшать состояние анализаторных систем, будет увеличивать вероятность возникновения летных иллюзий

– вслед за изменением порога чувствительности идет изменение восприятия. Знание механизма

возникновения различных типов летных иллюзий и авиационных событий, возникающих по их

причине – непременное условие безопасности полетов.

Летные иллюзии свойственны практически всем пилотам, но у каждого их проявления

весьма разнообразны. В зависимости от конкретных условий полета и индивидуальных особенностей пилота одна и та же по своему механизму иллюзия может иметь различные проявления, что существенно затрудняет классификацию летных иллюзий.

Разделение летных иллюзий на группы чаще всего производится по двум основаниям.

Первое основание – это этап полета, на котором возникают иллюзорные ощущения. Второе

основание – это ведущий анализатор, принимающий участие в образовании иллюзорных

ощущений. В создании летных иллюзий, как правило, принимает участие несколько анализаторов, поэтому за основу классификации иллюзий была выбрана степень участия того или

иного анализатора в их возникновении. Согласно этой классификации выделяют зрительные,

зрительно-вестибулярные и вестибулярные иллюзии.

Совсем недавно П.А. Коваленко, В.А. Пономаренко, А.В. Чунтул (2006) представили новую классификацию летных иллюзий. Авторами было рассмотрено 154 летные иллюзии. На

данный момент это самое исчерпывающее издание, касающееся проблемы летных иллюзий.

В этой классификации разделение летных иллюзий на группы производится сразу по нескольким основаниям:

1) этап полета (при движении летательного аппарата по аэродрому; на разбеге; на взлете; в наборе высоты; на маршруте; при снижении до высоты круга; при выполнении

прямоугольного маршрута; при заходе на посадку; при выравнивании; на посадке; на

пробеге);

2) параметры полета (крен; тангаж (кабрирование, пикирование); скорость; высота; вертикальная скорость подъема (снижения); скольжение; курс; дальность; разворот);

3) время суток и время года;

4) режим полета (визуальный или приборный);

5) профессия (пилот, штурман, бортинженер);

6) модальность иллюзии – то есть определение ведущего анализатора, принимающего

участие в создании иллюзии, в связи с чем выделяют зрительные, зрительновестибулярные, вестибулярные иллюзии;

7) тип иллюзии (индивидуальные или групповые);

8) уровень переработки информации (ошибки суждений при восприятии или ошибки

представлений);

9) метеорологические условия (простые или сложные).

Рассматриваемые в работе П.А. Коваленко, В.А. Пономаренко, А.В. Чунтула (2006) 154

иллюзии были сгруппированы в 11 групп.

1. Иллюзии крена.

2. Иллюзии тангажа.

3. Иллюзии высоты.

4. Иллюзии скорости полета.

5. Иллюзии вертикальной скорости полета.

6. Иллюзии скольжения.

7. Иллюзии курса.

8. Иллюзии дальности.

9. Иллюзии разворота самолета.

10. Иллюзии при использовании посадочных фар.

11. Иллюзии восприятия объектов пространства.

Наибольшее распространение получило деление летных иллюзий на зрительные, зрительно-вестибулярные и вестибулярные.

Зрительные иллюзии резко усложняют процесс управления самолетом и многие из них

приводят к тем или иным авиационным событиям. Основная причина зрительных иллюзий –

ошибки в процессе переработки информации, поступающей от зрительного анализатора.

Первой из зрительных иллюзий рассмотрим иллюзию разбухания тел. Она имеет место

во время сближения воздушных судов. На определенной скорости сближения начинает казаться, что встречный самолет значительно увеличивается в объеме. К возникновению этого

вида иллюзий склонны исключительно все, но у разных людей эта иллюзия возникает на различной скорости сближения. В некоторых случаях объект, с которым происходит сближение,

может исчезать и появляться вновь. Есть основания думать, что иллюзия разбухания тел возникает из-за отставания скорости конвергенции (схождения зрительных осей) и аккомодации

от скорости движения наблюдаемого объекта. По данным В.А. Мартынова (1967), иллюзия

появляется у всех испытуемых, но при этом на различной скорости (достаточно скорости 120

км/ч). Периодическое пилотирование в режиме сближения делает иллюзию разбухания менее выраженной. Следует отметить различную способность оценивать расстояние до самолетов на разных высотах. Согласно В. Коблянскому (1974), летчики на больших высотах иногда опознают идущий навстречу самолет на расстоянии в 3 раза меньшем, чем можно было

бы его различить на малых и средних высотах.

Иллюзия переоценки высоты препятствий в створе взлетно-посадочной полосы

возникает, если в конце взлетной полосы или в непосредственной близости к ней имеются

какие-либо вертикально расположенные объекты. Из-за опасения столкновения с этими препятствиями у пилота формируется ложное представление об их высоте (высота преувеличивается), что заставляет пилота переводить самолет в более крутой угол набора при еще недостаточной поступательной скорости (Платонов К.К., Гольдштейн Б.М., 1972). Авторы отмечают, что этой иллюзии чаще подвержены курсанты в начале самостоятельных полетов, в

связи с чем целесообразно знакомить их с реальными размерами объектов, находящихся по

курсу взлета и посадки.

Иллюзия нарушения высоты полета может возникать при изменении условий освещенности земли. В ясную лунную ночь улучшение освещенности как бы «приближает» землю, тогда как затягивание луны облачностью создает впечатление «глубокой бездны» под

самолетом (Платонов К.К., Гольдштейн Б.М., 1972). При полетах в условиях постепенного

снижения освещенности (в сумерках) возникает переоценка высоты и фактическое уменьшение истинной высоты полета. Исчезновение облачности, быстрый переход от пасмурной погоды к ясной приводит к резкому улучшению видимости земли, что может вызвать преуменьшение истинной высоты и, как следствие, высокое выравнивание и перелет. В туманный день наиболее возможно низкое выравнивание (Платонов К.К., Гольдштейн Б.М., 1972).

При иллюзии поворачивания горизонта во время разворота, которая характерна в основном для курсантов, последним кажется, что их тело находится в вертикальном положении, а поворачивается горизонт (Корчемный П.А., 1986). Частота появления этой иллюзии

максимальна во время первых полетов (табл. 4.1).

При иллюзии «фальшивый горизонт» пилоту, летящему между двумя слоями облаков,

может показаться, что нижний слой облаков занимает горизонтальное положение (на самом

деле он наклонен к горизонту), в результате чего пилот начинает ориентировать воздушное

судно относительно нижнего слоя. Это приводит к возникновению крена.

Таблица 4.1

Частота отдельных видов иллюзий у курсантов при обучении, выраженная

в процентах к их общему числу

(по: Корчемный П.А., 1986)

Я распознал таблицу с изображения. Вот ее данные в текстовом виде:

| Вид (характер) иллюзии | Простые метеорологические условия — В первых двух показательных полетах | Простые метеорологические условия — После прохождения 30% вывозной программы | Простые метеорологические условия — В конце вывозной программы | Полет на большой высоте и в стратосфере | Полет в облаках и под шторкой | Длительные полеты |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ложный крен | 9 | 15 | 18 | 23 | 34 | 32 |

| Кабрирование | 22 | 29 | 32 | 5 | 8 | 4 |

| Планирование (снижение) | 6 | 8 | 29 | — | 6 | 3 |

| Неподвижность | — | — | — | 18 | 10 | 8 |

| Оптические иллюзии | — | 10 | 15 | 24 | — | 3 |

| Полная потеря пространственного положения | — | — | — | 10 | 18 | 19 |

| Перевернутый полет | — | — | — | 20 | 16 | 14 |

| Ложное восприятие курса | — | 23 | — | — | — | 17 |

| Комбинация крена с кабрированием, снижением (спираль) | — | 10 | — | — | 8 | — |

| Поворачивание горизонта | 63 | 5 | — | — | — | — |

В результате уменьшения визуальной информации и ее однообразия может возникнуть

иллюзия зависания, или остановки, воздушного судна. Появлению данного вида зрительных

иллюзий способствуют состояние утомления, ночные полеты.

В районе подхода к взлетно-посадочной полосе нередко возникает иллюзия большой и

малой высоты. Появлению иллюзии большой высоты способствует понижение рельефа местности перед взлетно-посадочной полосой. Опасность этой иллюзии заключается в необоснованном снижении воздушного судна (Платонов К.К., Гольдштейн Б.М., 1972). При повышении рельефа местности отмечается обратная тенденция – занижение расстояния до земли.

В данной ситуации возможен расчет на посадку с перелетом посадочных знаков.

Иллюзия «звездного окружения», или «звезды кругом», заключается в том, что пилоту

кажется, что звезды окружают самолет со всех сторон. Возникновение этой иллюзии военный летчик 1-го класса А. Ена (1977) описывает следующим образом. Истребитель набирал

высоту, и когда стрелки высотомера показали высоту 1 000 м, летчик окинул взглядом остальные приборы, что закономерно отвлекло его от наблюдения за внекабинным пространством. Когда летчик вновь бросил взгляд во внекабинное пространство, никаких четко выраженных световых ориентиров не было – самолет находился в облаках. У летчика возникли

следующие мысли: «Откуда они взялись? Ведь буквально пять секунд назад вверху ясно горели звезды, а внизу был населенный пункт. Да и полеты идут в простых метеорологических

условиях». Чуть позже мысли сменились: «Очевидно, здесь всего лишь одно облако. Раз о нем

никто ничего не передавал по радио руководителю полетов, оно небольших размеров. Самолет пронзит его, будто стрела. А там, выше, чистый горизонт». Истребитель продолжал

идти вверх: угол набора оставался прежним, а имевшийся крен был убран. Скорость медленно стала падать, но облако все еще не кончалось. Летчик решил взять ручку управления чутьчуть на себя: «Истребитель выскочил из мутной пелены. Над головой засветились долгожданные звезды. Облегченно вздохнул». Однако почти сразу после этого летчик увидел звезды не только вверху, но и слева, справа, внизу. Создалось впечатление, что самолет идет вертикально вверх. Летчик подумал: «Раз звезды внизу, значит, лечу вверх колесами. Наверное,

при выводе самолета из крена в облаках незаметно для себя перевернул истребитель “на

спину”. А если так, то надо повернуть его вокруг продольной оси на сто восемьдесят градусов, затем установить режим горизонтального полета». Летчик отклонил ручку управления вправо, ожидая, что все встанет на свои места, но звезды пропали и самолет вновь оказался в облачности. Он понял, что полностью потерял пространственную ориентировку. Летчик вспомнил слова своих наставников, которые говорили, что в случае возникновения иллюзий необходимо перейти на пилотирование по приборам. После этого он обратил свое

внимание на авиагоризонт и понял, что самолет летит с креном, который тут же был устранен. Далее взгляд упал на указатель скорости – стрелка двигалась по шкале вправо. Вслед за

этим были снижены обороты двигателя, выпущены «воздушные тормоза». Рост скорости

значительно снизился. Высота полета стала стремительно уменьшаться. Самолет вышел из

облачности. Угол пикирования составил около 50° и имелся небольшой левый крен: «Я инстинктивно взял ручку энергичнее, чем обычно. Самолет задрожал, затем слегка покачнулся и тут же вышел в горизонтальный полет». Высота полета оказалась равной 100 м! Как отмечает А. Ена (1977), шла только четвертая минута полета, тогда как казалось, что он выходил из сложного положения целую вечность.

Тщательный анализ произошедшего с командиром эскадрильи позволил летчику разобраться в ситуации:

1) самолет выскочил за облака с большим углом набора;

2) из кабины летчик видит все пространство выше горизонта, поэтому-то и кажется, что

звезды повсюду.

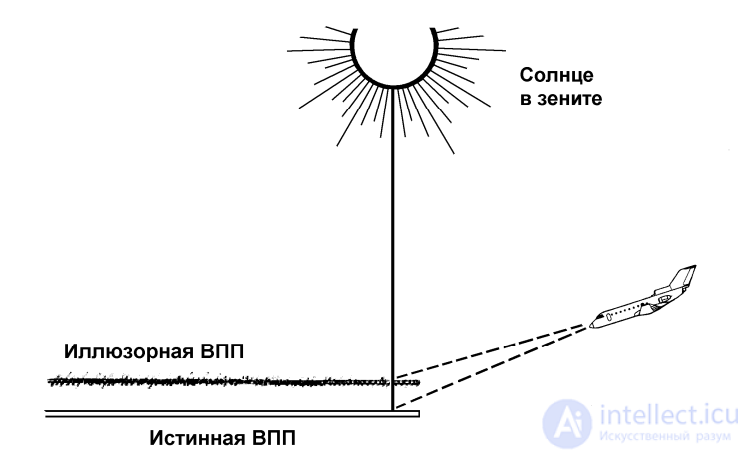

Иллюзия «полуденный мираж» возникает при условии нахождения солнца в зените и

неподвижности воздушных масс. В таких условиях пилоту, идущему на посадку, может показаться, что взлетно-посадочных полос две (рис. 4.1). Расстояние между истинной и кажущейся полосами может оцениваться пилотами от 5 до 50 метров. Посадка на верхнюю (иллюзорную) полосу нередко приводила к аварийным ситуациям и гибели экипажа.

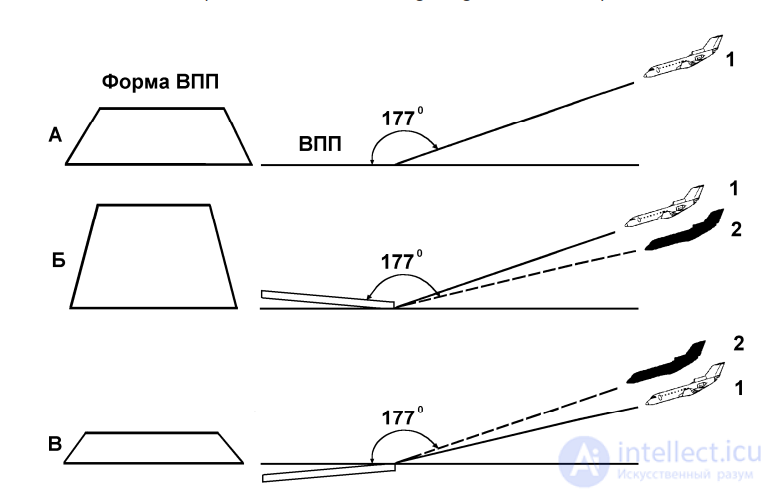

Специфическую группу иллюзий составляют иллюзии на взлетно-посадочной полосе,

имеющей уклон (рис. 4.2). В случае, если полоса имеет уклон вверх от торца (при положительном угле наклона взлетно-посадочной полосы к горизонту), для соблюдения условий

безопасной посадки следует осуществлять снижение воздушного судна по глиссаде, имеющей меньший угол наклона к горизонту (или же произвести коррекцию глиссады на конечном участке полета). В противном случае последует жесткая посадка воздушного судна с последующим его разрушением. Если взлетно-посадочная полоса имеет уклон вниз от торца

(при отрицательном угле наклона полосы), также необходима коррекция глиссады: снижение

следует осуществлять выше стандартной глиссады. В таком случае пилот будет наблюдать

взлетно-посадочную полосу под стандартным углом.

Рис. 4.1. Иллюзия «полуденный мираж» (по: Bibliothek des Flugzeugführers, 1980)

Рис. 4.2. Особенности снижения самолета на взлетно-посадочную полосу, имеющую положительный (Б) и отрицательный (В) уклон (по: Погребняк В.И., 1982)

Одним из недавних авиационных событий, связанных с неправильной оценкой расстояния до полосы из-за имеющего место положительного уклона (градиент 1.14 %), является

грубое приземление (2.36 ед. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . по МСРП-64) самолета Ту-134, произошедшее 14 марта 2008

года в аэропорту Харькова (Харкiв, Україна). В связи с тем, что посадка выполнялась в условиях ограниченной видимости из-за ливневого снега, ночью на искусственную взлетнопосадочную полосу, имеющую положительный уклон и черную асфальтовую поверхность,

отражающую свет пограничных огней, у командира возникло ошибочное представление о

высоте начала выравнивания – в сторону ее увеличения (Информационный…, 2008, № 5).

Самолет приземлился на полосу с вертикальной скоростью 3.1 м/с, углом тангажа 4.1°, поступательной скоростью 276 км/ч. Согласно заключению комиссии по расследованию, причинами грубого приземления явились:

– снижение по глиссаде на скорости, которая превышала рекомендованную, что привело к разбалансировке самолета;

– приземление самолета на взлетно-посадочную полосу, имеющую положительный

градиент уклона 1.14 %;

– недостаточная подготовка экипажа: индивидуальная программа подготовки командира после перерыва в летной работе (1 год 2 месяца) была недостаточной.

В связи с различной степенью освещенности взлетно-посадочной полосы может казаться, что она находится либо дальше (в дождь огни взлетно-посадочной полосы кажутся более

тусклыми, создавая ощущение большой высоты), либо ближе (капли воды на поверхности

фонаря кабины могут действовать как линзы, повышая яркость огней полосы, что ассоциируется с меньшими высотами), чем на самом деле.

Если взлетно-посадочная полоса имеет приподнятость в средней части, то после осуществления посадки может показаться, что полоса короче, чем есть в действительности, так как

дальний конец полосы не всегда просматривается, что ведет к попыткам резкого торможения

(Тепнадзе С.А., Иоаниди М.Б., 2002). Как указывают авторы, по этой причине на самолете

Ту-104 во Владивостоке были повреждены все покрышки, и это несмотря на то, что самолет

не пробежал и половины полосы.

Приподнятые в средней части взлетно-посадочные полосы (именуемые еще как «горбатые») вызывают дискомфорт у пилота не только на этапе посадки, но и на этапе взлета. Показательным в этом плане является поведение летчика перед подготовкой к взлету, описанное военным летчиком 1-го класса А. Еной (1979). Интересно в поведении летчика не только

гнетущее состояние от предстоящего взлета с «горбатой» полосы, но и боязнь показаться непрофессионалом в глазах окружающих, если он будет интересоваться, какие же особенности

имеются при взлете с подобного рода полос.

Итак, молодой летчик, прибыв на новое место службы, приступил к изучению района

полетов. В сравнительно короткий срок сдал необходимые зачеты, после чего настало время

ознакомительных полетов. Замечания инструкторов больше касались выполнения расчета на

посадку и самой посадки. Молодого же летчика больше волновала особенность взлетнопосадочной полосы – она была горбатой. В месте, где необходимо было поднимать переднюю опору, она как бы переламывалась и в дальнейшем проваливалась на такую глубину,

что к моменту отрыва самолет полностью скрывался из поля зрения наблюдателя, стоявшего

в начале полосы. Летчика волновал вопрос, как поднимать переднюю опору, если полоса в

процессе разбега уходит «под горизонт». Летчик рассуждал следующим образом: «Если по

инструкции, то заранее создать самолету взлетный угол больше потребного, можно и задеть бетон хвостовой частью самолета. Даже при нормальном отрыве вовсе не исключен

выход истребителя-бомбардировщика на недопустимые углы атаки, что небезопасно. А

мало поднять носовое колесо – значит преднамеренно удлинить разбег». Эти мысли не пугали летчика, но вызывали сомнения. Подойти с таким вопросом к командиру звена он не

решался. Попытался спросить об этом у своего товарища, прибывшего в часть раньше, но

тот спешил на тренаж и на вопрос ответил шуткой: «Взлетай повнимательнее». Накануне

самостоятельного полета, приняв во внимание ранее услышанные реплики опытных летчиков, что на этой полосе лучше немножко «недоподнять нос» самолета, чем поднять его выше

положенного, молодой летчик для себя на мучивший его вопрос ответил. Однако на следующий день сомнения вновь вернулись. Непосредственно перед вылетом он увидел заместителя командира эскадрильи, контролировавшего предполетную подготовку летчиков соседнего звена, и решил прояснить вопрос об особенностях взлета, но тут же отказался от этого, подумав: «Вдруг спросит, чем же я занимался на предварительной подготовке? Нет уж, лучше промолчать, сам справлюсь. Это я просто перестраховываюсь».

В точно назначенное время молодой летчик получил разрешение на запуск двигателя и

вырулил на взлетно-посадочную полосу. Установив истребитель-бомбардировщик по осевой

линии полосы, подумал: «А второго-то конца ВПП не видно». Эта мысль была отброшена

уже сформировавшимся решением – «недоподнять носовое колесо». Перед отрывом самолета от полосы летчик подумал: «Главное – не перетянуть ручку, иначе хвостовая часть самолета коснется бетонки». Он взял ручку управления на себя примерно на ⅔ того хода, который был необходим для создания нормального взлетного угла. Зафиксировав это положение,

летчик стал ждать отрыва от полосы. Почти в то же время самолет, будто оттолкнувшись от

полосы, стремительно ушел вверх, но перед самым отрывом летчик заметил, что самолет немного рвануло влево, что, по его мнению, произошло из-за усилившегося бокового ветра. На

установленной высоте летчик собрался убрать шасси, но услышал команду руководителя

полетов: «110-й, не убирать шасси! Уменьшите скорость!». Эта команда вызвала у летчика

недоумение. Далее последовало новое указание – пройти над взлетно-посадочной полосой на

небольшой высоте. После выполнения команды он услышал: «110-й, у вас разрушилось левое

колесо. Вырабатывайте топливо на круге, готовьтесь к посадке». Летчик подумал, что колесо разрушилось из-за прокола покрышки. Только после посадки ему стало ясно, что в результате его неклассических действий в момент отрыва самолета от полосы он вышел за ограничение по скорости, установленное для покрышек основных стоек, что и привело к разрушению левого колеса (Ена А., 1979).

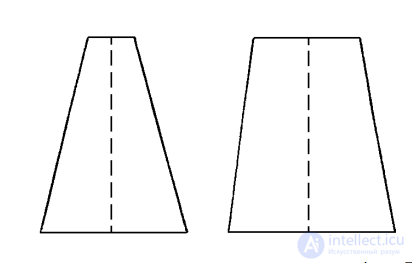

Также на восприятие расстояния до взлетно-посадочной полосы влияет соотношение

длины и ширины полосы: более узкие полосы воспринимаются как более длинные и более

удаленные (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Геометрические иллюзии оценки длины (по: Погребняк В.И., 1982)

Значительное число авиапроисшествий произошло по той причине, что экипаж ошибочно принимает огни от наземных источников света (огни автострады, населенных пунктов,

огни светового горизонта) за огни взлетно-посадочной полосы, либо из-за неправильного соотнесения расстояния между огнями полосы и другими наземными ориентирами. Так, если

пилот наблюдает за огнями аэродрома с большой высоты и линия горизонта не видна, на посадочном курсе у него может возникнуть иллюзия набора высоты (в связи с тем, что более

яркие огни около дальнего приводного радиомаяка кажутся расположенными на меньшей

высоте, чем более дальние огни взлетно-посадочной полосы).

Другим примером рассматриваемой группы иллюзий является инцидент, произошедший

6 января 2000 года с воздушным судном Ан-24 авиакомпании «Ямал» в аэропорту Красноселькупа (Ямало-Ненецкий автономный округ), – самолет совершил посадку в 144-х метрах

до взлетно-посадочной полосы. Инцидент связан с непреднамеренным снижением самолета

ниже глиссады из-за ошибочного восприятия экипажем огней светового горизонта за входные огни взлетно-посадочной полосы.

События, предшествующие инциденту, развивались следующим образом. Экипаж приступил к снижению по системе ОСП (оборудование системы посадки). Снижение с эшелона

полета до высоты круга производилось по указанию диспетчера согласно схеме захода на

посадку с магнитным курсом 170°. Третий разворот был выполнен на скорости 310 км/ч с

креном 25°. После гашения скорости было выпущено шасси и закрылки на 15°. Надо заметить, что согласно п. 4.6.1 Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) самолета Ан-24 шасси

выпускается до начала третьего разворота и выполняется раздел карты контрольной проверки «Перед третьим разворотом». После выполнения четвертого разворота на скорости 250

км/ч с креном 25° на удалении 10 км экипаж выпустил закрылки на 30°, выполнил карту контрольных проверок и приступил к снижению. В нарушение требований «Инструкции по

взаимодействию и технологии работы членов экипажа» экипаж после выпуска закрылков в

горизонтальном установившемся полете не определил режим работы двигателей при посадочной конфигурации на скорости полета по глиссаде. Исходя из того, что снижение по

глиссаде происходило на режимах работы двигателей, близких к малому полетному газу

(при температуре наружного воздуха –43 °С, противообледенительная система включена),

снижение было начато несколько позднее расчетной точки входа в глиссаду.

После доклада бортмеханика «230, оценка», командир воздушного судна начал устанавливать визуальный контакт с наземными ориентирами и светосистемой. Из-за наличия дыма,

смещавшегося со стороны поселка к торцу грунтовой взлетно-посадочной полосы и огней

подхода, командир ошибочно принял огни светового горизонта и подхода за огни взлетнопосадочной полосы. Оценив положение воздушного судна на глиссаде только по положению

ошибочно опознанных им огней взлетно-посадочной полосы, командир принял решение о

посадке. По данным МСРП (магнитный самописец режимов полета), пролет дальнего приводного радиомаяка был осуществлен ниже высоты пролета с температурной поправкой (~

210 м вместо 252 м). Второй пилот при этом не вмешался в действия командира и не исправил ошибки. После доклада бортмеханика «200 м, высота принятия решения», командир

принял решение о посадке. Снижение происходило без изменения вертикальной скорости, в

результате чего был допущен дальнейший уход воздушного судна под глиссаду. Высота 60 м

по радиовысотомеру воздушного судна была занята до пролета ближнего приводного радиомаяка. Высота пролета ближнего привода составила ~ 50 м вместо положенных 84 м (с температурной поправкой).

На высоте 30 м и скорости 220 км/ч командир дал команду на включение посадочных

фар, но из-за образования светового экрана они были выключены. После выключения фар на

высоте 20 м из-за уменьшения вертикальной скорости снижения произошло уменьшение

скорости полета до 210 км/ч. На высоте 10 м, после установления режима работы двигателей

24° по УПРТ (указатель положения рычагов топлива), произошло дальнейшее снижение скорости и высоты. После доклада бортмеханика «190 км/ч, 2 м» командир дал команду на увеличение режима работы двигателей до 40° во избежание грубой посадки. Приземление воздушного судна совпало с началом увеличения работы двигателей и произошло на скорости

180 км/ч с перегрузкой 1.0 ед., за 144 м до торца взлетно-посадочной полосы, правее оси 43.2

м. При пробеге по рыхлому снегу перегрузка увеличилась до 1.8 ед. Воздушное судно задело

четвертой лопастью воздушного винта правого двигателя фонарь подхода и повредило лопасть (Информационный…, 2001, № 4).

Комиссией по расследованию была отмечена крайняя пассивность второго пилота, его

неучастие в исправлении ошибок командира воздушного судна. Надо сказать, что пассивность второго пилота в отношении предотвращения и исправления неправильных, неадекватных действий командира – если не правило, то чрезвычайно распространенное явление.

Подобное поведение вторых пилотов отмечалось неоднократно. Можно выделить несколько

типов поведения вторых пилотов. Так, один из типов поведения второго пилота заключается

в беспрекословном выполнении любых, самых абсурдных команд командира. Такие пилоты

часто говорят: «Чем больше я буду молчать, чем больше я буду соглашаться, потакать командиру, тем быстрее меня введут в строй командиром». Другой тип второго пилота выражается в еще более пассивной позиции: «Дело второго пилота бумажки ходить подписывать, не высовываться, ответственности никакой, а деньги приличные».

Инцидент, аналогичный приведенному выше, произошел 12 января 2001 года в аэропорту Бугульмы с воздушным судном Як-40, приземлившемся за 112 м до искусственной взлетно-посадочной полосы. Заход осуществлялся в условиях обледенения с включенной противообледенительной системой и системой кондиционирования, с закрылками, выпущенными

на 35°. Посадка была выполнена за 112 м до взлетно-посадочной полосы с последующим выходом на полосу с отклонением на пробеге по полосе 4 м левее оси. Причиной инцидента

стали ошибочные действия командира воздушного судна, связанные с тем, что он принял огни светового горизонта системы ОМИ М-2 за входные огни взлетно-посадочной полосы.

Комиссией по расследованию было рекомендовано в ходе предварительной и предпосадочной подготовки более тщательно изучать светотехническое оборудование аэродрома посадки, строго выдерживать расчетные высоты пролета дальнего и ближнего приводного радиомаяков, вертикальные скорости снижения по системе ОСП, а также в случае потери контакта с огнями полосы немедленно уходить на второй круг (Информационный…, 2001, № 3).

Два описанных выше инцидента показывают то, каким образом проявляется такой психофизиологический фактор, как «феномен иллюзии нахождения цели», рассматриваемый в работе

В.В. Козлова и др. (2000).

Оказывается, что можно принять и огни телевизионной вышки за огни полосы (Гандер

Д.В., Курзенков Г.К., Лысаков Н.Д., 2004). Выполнялись плановые полеты в зону ночью в

условиях безоблачного звездного неба. Зона находилась в 70–80 км восточнее аэродрома.

Выполнив задание в зоне, экипаж доложил об этом руководителю полетов и получил от него

разрешение на подход к аэродрому в район третьего разворота со снижением до высоты круга (400 м). Метка самолета на локаторе была отчетливой все время, пока при подходе к «коробочке» примерно на 10 км она внезапно не пропала, о чем планшетист немедленно доложил. Руководитель полетов запросил экипаж, но ответа не последовало. В это время другой

экипаж запросил разрешение на подход к аэродрому в район третьего разворота со снижением до высоты круга. Руководитель полетов ответил данному экипажу, что к третьему развороту уже идет еще один экипаж, в связи с чем приказал усилить осмотрительность и запросить не выходивший на связь экипаж с целью выяснения его местонахождения и причин отсутствия выхода на связь (команда руководителя полетов объясняется большей дальностью

действия радиостанции экипажа, находящейся в воздухе, относительно наземной). После запроса, произведенного экипажем по указанию руководителя полетов, командир «пропавшего» экипажа вышел на связь: «Выполнил третий разворот, занял высоту круга и нахожусь в

районе четвертого разворота». Однако поверить в это было сложно, так как метка самолета

на экране локатора отсутствовала, что невозможно при полете в районе четвертого разворота. Руководитель полетов через экипаж, выполнявший функции ретранслятора, дал указание

«пропавшему» экипажу занять высоту 1 200 м, запросить «Прибой» (курс на аэродром) и

следовать с этим же курсом.

Через некоторое время метка самолета появилась на экране локатора севернее аэродрома

на удалении ~ 50 км, вслед за чем экипаж выполнил схему подхода, снижение, зашел на посадку и произвел ее благополучно. Как оказалось, экипаж временно потерял пространственную ориентировку. После получения разрешения на подход к третьему развороту экипаж по

команде штурмана взял курс на свой аэродром. Курс был взят правильный, о чем свидетельствовал ход метки на экране локатора, но это продолжалось лишь до определенного времени.

Штурман увидел впереди справа красные огни телевышки и принял их за огни подхода аэродрома. Он доложил командиру, что видит аэродром и дал команду на доворот вправо, считая,

что самолет проскочил створ полосы, и, чтобы отойти от аэродрома на ширину круга, необходимо выполнить маневр вправо. Оба пилота подтвердили, что они видят полосу. Экипаж

стал выполнять маневр для захода на посадку на мнимую полосу – телевышку. На вертикальный объект можно заходить с любого направления и будет казаться правильно, потому

что телевышка относительно линии пути самолета не имеет длины на земной поверхности

(Гандер Д.В., Курзенков Г.К., Лысаков Н.Д., 2004). В этот момент экипаж получил указание

другого экипажа, ретранслировавшего указания руководителя полетов о наборе высоты.

Возникла новая опасность – все члены экипажа после прекращения действия иллюзии стали

анализировать причины отклонения, а нужно было сосредоточиться на дальнейшем выполнении полета, чтобы завершить его благополучно.

Д.В. Гандер, Г.К. Курзенков, Н.Д. Лысаков (2004) указали опыт летной работы данного

экипажа. Командир воздушного судна (капитан) производил полеты на данном самолете

около десяти лет, в должности командира – около трех лет – и все в районе аэродрома.

Штурман (старший

продолжение следует...

Часть 1 4 Лётные иллюзии - ложные образы действительности, возникающие у членов экипажа в полёте

Часть 2 - 4 Лётные иллюзии - ложные образы действительности, возникающие у

Комментарии

Оставить комментарий

Авиационная психология

Термины: Авиационная психология