Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое 8.2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое 8.2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Авиационная психология.

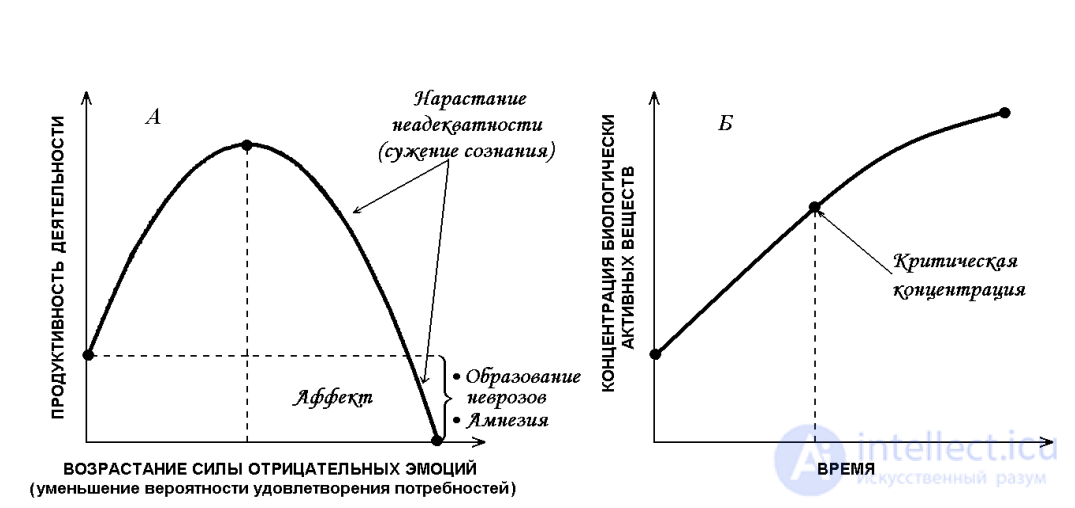

Эмоциональная напряженность, понимаемая как переживание отрицательных эмоций,

в зависимости от своей интенсивности может оказаться содействующей решению той или

иной сложной задачи или же способствующей совершению ошибочных действий. Графическое представление данной закономерности дано на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Зависимость продуктивности выполняемой деятельности от силы отрицательных эмоций (А) и

зависимость концентрации биологически активных веществ от времени в процессе увеличения силы отрицательных эмоций (Б) (по: Евстигнеев Д.А., 2010, а)

Согласно Ю.П. Доброленскому и др. (1975), эмоциональная напряженность (в степени

мобилизации сил организма) в особых случаях полета выражается в:

1) обобщении воспринимаемой информации, что позволяет быстрее и точнее оценить обстановку в короткое время;

2) проявлении свойства психики прогнозировать развитие ситуации, что позволяет эффективно действовать при дефиците времени;

3) активизации прошлого опыта (концептуальной модели), что облегчает опознание при

неопределенности и неполноте информации.

Примером того, как эмоциональное напряжение способствует быстрому решению задачи,

мобилизации всех ресурсов человека, является инцидент, описанный А.И. Онуфраш (1981, а).

Экипаж заметил самопроизвольное резкое падение наддува двигателя до 6 000 мм рт. ст. и

уменьшение скорости. На изменение положения сектора газа двигатель не реагировал. Убедившись, что произошел отказ управления нормальным газом, командир воздушного судна дал второму пилоту команду на устранение неисправности. При вскрытии лючка второй пилот обнаружил рассоединение сектора газа с тягой. Подтянув тягу на себя, командир восстановил требуемый режим работы двигателя. Далее второй пилот снял болт крепления одного из пассажирских

кресел и восстановил соединение тяги и сектора управления газом.

Самое опасное в состоянии эмоциональной напряженности – это переход от адекватного к

неадекватному реагированию. Данный переход очень хорошо прослеживается на представленном выше рис. 8.1: после того, как продуктивность деятельности под влиянием увеличения силы отрицательных эмоций достигает своего максимального значения, дальнейшее увеличение

силы эмоций будет вести не к приросту продуктивности работы, как ранее, а к ее уменьшению.

Закономерно возникает вопрос – за счет чего увеличение силы отрицательных эмоций (в

результате уменьшения вероятности удовлетворения потребностей) сначала ведет к росту производительности, тогда как потом – к ее падению? Все дело в том, что по мере увеличения силы отрицательных эмоций в организме происходят серьезные биохимические перестройки –

выделяется большое количество биологически активных веществ, и эти вещества, достигая

определенной критической концентрации (накапливаясь), уже не помогают, как ранее (первая

половина графика), а отравляют организм – так, что возникает состояние аффекта. Аффект

(лат. affectus – душевное волнение) – это не что иное, как биохимический удар, возникший в

результате выброса и последующего накопления биологически активных веществ, выделенных в ответ на увеличение силы эмоций (Евстигнеев Д.А., 2010, а).

Одним из следствий биохимического удара является возникновение амнезии и анестезии.

Чем более выражен аффект, тем больше проявляются амнезия и анестезия. В качестве примера крайне выраженного аффекта приведем ситуацию, описанную К.К. Платоновым, Л.М.

Шварцем (1948). Аффект у летчика возник в процессе ведения воздушного боя с вражеским

самолетом, летчик которого сбил несколько наших самолетов (и все – на глазах советского

летчика). В момент, когда вражеский самолет поразил очередной наш самолет, летчик и впал

в состояние аффекта (понятно, что видеть живым убийцу своих однополчан, друзей невероятно тяжело), которое он описал следующим образом: «я понял тогда, что значит “кровь

вскипела”, меня как кипятком обожгло, в глазах потемнело, в висках застучало, я все забыл,

и осталась одна только мысль – убить. И я его догнал и сбил. Как я это сделал, я не могу

вспомнить. Не помню, как и когда он всадил в меня три пули. Я помню только, как он сбил

моего друга, и потом, как от его черного туза шел черный дым, когда он горел, падая на

землю. Наземный радист потом мне рассказывал, что во все время погони и боя я беспрерывно кричал: “убью”». Подавление чувствительности (в частности – болевой) во время аффекта основано на принципе доминанты (лат. dominantis – господствующий), сформулированном А.А. Ухтомским (1950): господствующий в центральной нервной системе очаг возбуждения способен вызывать торможение других нервных центров. Доминантное состояние

психики – это один из самых опасных психофизиологических факторов полета, проявляющийся, в частности, в желании пилота во что бы то ни стало осуществить посадку воздушного судна, тогда как складывающаяся ситуации абсолютно этому противоречит.

Одной из разновидностей доминантного состояния является феномен поиска земли, или

ожидания появления взлетно-посадочной полосы: пилот концентрируется только на ожидаемом визуальном контакте со взлетно-посадочной полосой в ущерб другим действиям. В первую очередь он проявляется в условиях низкой облачности, плохой видимости. Как указывают В.А. Пономаренко, Н.Д. Завалова (1981), еще до выхода из облаков летчик начинает

прощупывать внекабинное пространство. Киносъемка направления взгляда показала, что

летчик регулярно на 0.5–0.8 с перебрасывает взгляд в сторону ожидаемой полосы. Такое

«прощупывание» пространства тем интенсивнее, чем меньше точность следования по глиссаде. Может показаться, что чем ниже погодный минимум, тем меньше летчик должен отрывать взгляд от приборов, так как наземные ориентиры не видны, но это не так. По материалам киносъемки (анализировались участки полета, предшествовавшие выходу из облаков)

установлено, что при погодных условиях «200 × 2 000 м» зрительный контроль внекабинного пространства занимает около 4 секунд за минуту полета, тогда как при видимости «100 ×

1 200 м» – около 10 секунд. Феномен поиска земли неоднократно становился причиной

авиационных событий. Одно из событий, связанных с этим феноменом, описано в главе 11 (2

февраля 2008 года экипаж самолета Ил-76 осуществил посадку на взлетно-посадочную полосу с правым креном 10°).

Чтобы понять, насколько серьезные биохимические изменения сопровождают переживание отрицательных эмоций, необходимо ознакомиться с определением стресса и знать, какие

вещества выделяются в каждой из трех стадий стресса.

Стресс (англ. stress – напряжение) – это состояние организма, возникающее в результате

интенсивных или длительных воздействий (вне зависимости от их природы) и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов. Совокупность однотипных стрессовых реакций, проявляющихся на уровне целостного организма, получила название общего адаптационного синдрома (Селье Г., 1960, 1979). Стрессовые реакции направлены на повышение устойчивости организма и носят защитно-приспособительный характер. В развитии общего адаптационного синдрома, развивающегося в три стадии (тревоги,

сопротивления и истощения), главное значение имеют активация системы «гипоталамус –

гипофиз – кора надпочечников».

Типичной реакцией при переживании сильных отрицательных эмоций является тремор (дрожание) конечностей, обусловленный сильным возбуждением нервной системы, в результате

чего при передаче нервного возбуждения с нервного окончания на мышцы выделяется избыточное количество медиаторов (лат. mediator – посредник) – веществ, опосредующих передачу

возбуждения с одного возбудимого образования на другое. Именно избыточное выделение медиаторов, изливающихся на мышечную мембрану из нервных окончаний, вызывает непрекращающееся сокращение мышц.

Именно из-за того, что переживание отрицательных эмоций сопровождается серьезными

перестройками функциональных систем организма, для оценки психофизиологического состояния используется целый ряд физиологических показателей. В частности, для оценки

психофизиологического состояния летного состава Ю.П. Доброленский и др. (1975) использовали такие показатели, как:

- показатели функционирования сердечно-сосудистой системы (преимущественно –

частоту сердечных сокращений);

- показатели функции внешнего дыхания (частоту дыхательных циклов, минутный

объем дыхания, дыхательный объем, время задержки дыхания);

- электрическую активность мышц (электромиограмму);

- кожно-гальваническую реакцию;

- концентрацию сахара и холестерина в крови;

- концентрацию кортикостероидов, креатина и адреналина в моче.

Психофизиологические показатели позволяют не только выявить эмоциональную напряженность саму по себе, но и оценить «физиологическую стоимость» выполнения пилотом

того или иного действия (деятельности). Если два курсанта одинаково выполняют расчет на

посадку и производят посадку самолета точно у посадочного знака, но у одного при этом

пульс возрастает на 10 ударов, а другого – на 30, в то время как при выполнении других элементов полета у обоих пульс учащается не больше чем на 10 ударов, можно утверждать, что

второму курсанту осуществлять посадку труднее (Платонов К.К., 1957).

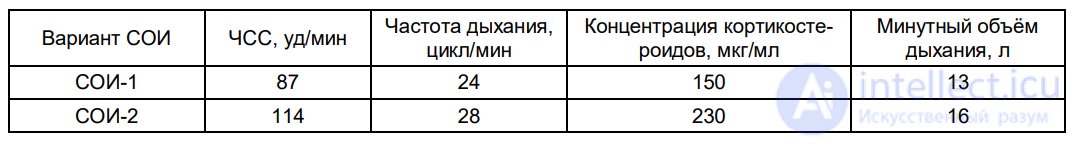

На физиологическую стоимость выполняемой деятельности напрямую влияет неопределенность ситуации: при введении отказа автопилота частота пульса у пилота-испытуемого,

не предполагавшего введение отказов, возросла на 55 уд/мин, в то время как у пилотаинструктора, хорошо знавшего о введении отказа, прибавка составила 15 уд/мин (Доброленский Ю.П. и др., 1975). Еще одной иллюстрацией того, насколько травматичным для организма являются ситуации неопределенности, являются экспериментальные данные, полученные при использовании двух вариантов средств отображения информации (СОИ) в аварийной ситуации – определенной (СОИ-1) и неопределенной (СОИ-2). Данные экспериментов приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Уровень физиологических реакций при использовании двух вариантов СОИ

(по: Доброленский Ю.П. и др., 1975)

Данные другого исследования, касающегося оценки психофизиологической стоимости

различных этапов полета, опубликованы Р.Н. Макаровым и др. (1987). Данные, полученные

в ходе исследования, представлены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Психофизиологическая «стоимость» отдельных элементов полета

по отношению к горизонтальному полету (по: Р.Н. Макаров и др., 1987)

Реакция на профессиональную подготовку у разных людей различна (ввиду различий

психофизиологической стоимости профессиональной деятельности). Неоднократное повторение деятельности приводит к тому, что она выполняется за меньшее количество времени,

тем самым высвобождая дополнительные резервы внимания, увеличивая время на решение

других (внештатных) задач. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Характер зависимости между величиной эмоциональной напряженности (определяемой по величине ЧСС) и резервами внимания при выполнении задач

повышающейся сложности показан на рис. 8.2.

Имеются ситуации, когда во время полета происходит отказ оборудования, сигнализация

для которого непредусмотрена, а проявление этого отказа носит не вполне определенный характер. Для иллюстрации одного из примеров таких ситуаций Ю.П. Доброленский и др.

(1975) рассмотрели отказ в канале автопилота, при котором сигналом отказа являлось внезапное изменение положения самолета. Ощутив увеличение углового ускорения по крену,

пилоту необходимо было вывести самолет в режим горизонтального полета и выключить автопилот. Предполагалось, что сильное воздействие на пилота угловых ускорений при отказах

не затруднит процесс опознания нарушений в работе данного оборудования. Оказалось, что

неинструментальные сигналы об отказах не являются определенной информацией (они не

указывают на причину внезапной резкой эволюции самолета) и что при опознании отказа и

принятии решения пилоты могут допускать ошибки. Отказы автопилота по каналу крена

вводились инструктором, который не вмешивался в действия пилота и не комментировал

случившееся до тех пор, пока пилот-испытуемый не сообщал об отказе. Инструктор вмешивался в управление лишь в случае угрозы безопасности полета. После сообщения об отказе

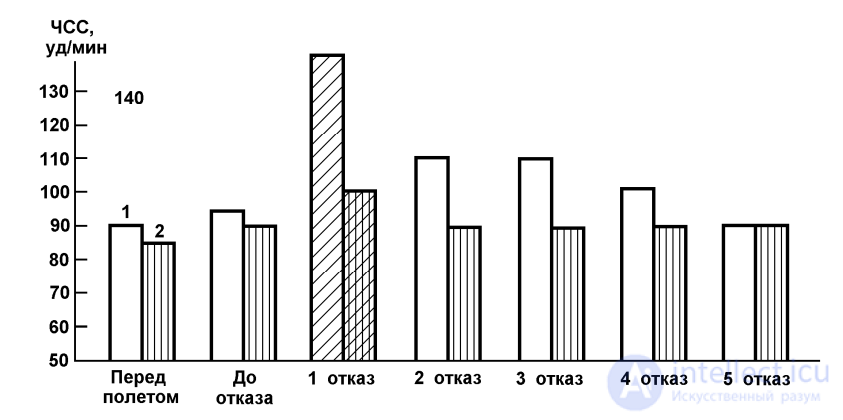

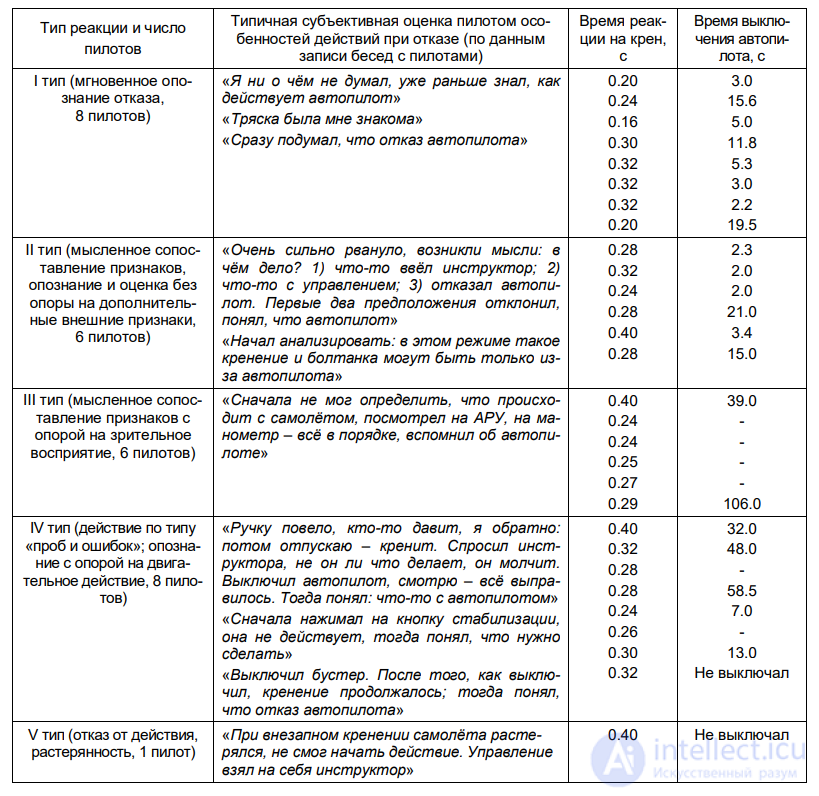

инструктор задавал заранее отработанные вопросы с целью выяснения, какие признаки отказа были использованы пилотом для его опознания, какие он испытывал затруднения, с какими отказами можно спутать отказ автопилота. Результаты экспериментов представлены на

рис. 8.3 и табл. 8.3.

Рис. 8.2. Зависимость между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и резервами внимания

у пилота при выполнении задач различной сложности.

I – наиболее простой уровень, VII – наиболее сложный уровень, 1 – ЧСС, 2 – резервы внимания (данные

В.Я. Колягина, по: Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992)

Рис. 8.3. Динамика частоты сердечных сокращений у пилотов, не осведомленных

об отказах (1) и осведомленных о них (2) (по: Доброленский Ю.П. и др., 1975)

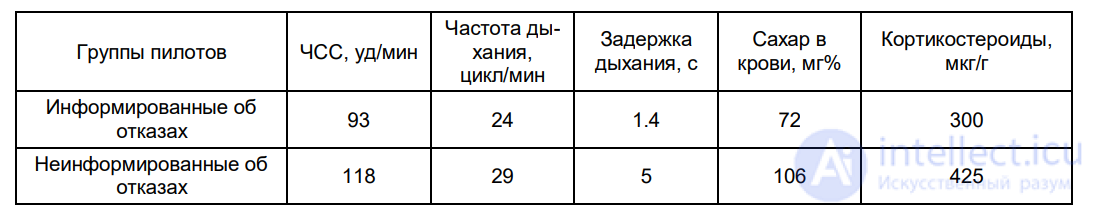

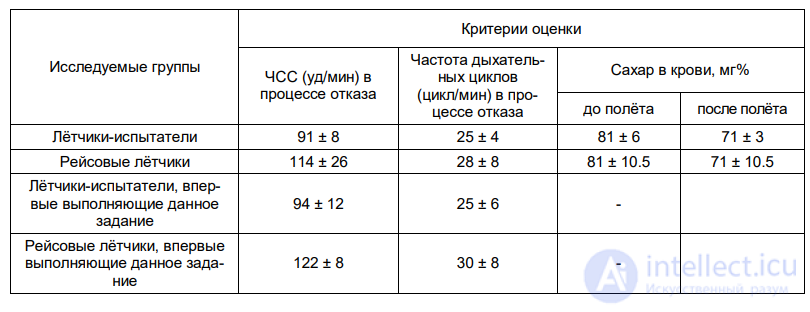

Таблица 8.3

Зависимость реакций организма на отказ автопилота от осведомленности пилотов

(средние значения) (по: Доброленский Ю.П. и др., 1975)

Далее авторы (Доброленский Ю.П. и др., 1975) проанализировали особенности поведения пилотов в процессе опознания отказа и принятия решения и определили причины различных реакций пилотов. Все пилоты получали объективно идентичные сигналы о случившемся: внезапное кренение воздушного судна. Однако то, насколько эта информация была

определенной для конкретного пилота, зависело не от ее объективной характеристики, а от

субъективности ощущений пилотом ее «знакомости» (возможности сличения поступивших

признаков с заранее сформированной концептуальной моделью). Авторам удалось выделить

пять типов реакций пилотов на отказ автопилота (табл. 8.4). Мгновенное опознание возникало

из-за полной субъективной определенности ощущения признака как сигнала именно отказа автопилота. Свернутость, быстрота процесса переработки информации – результат закрепившейся

специфичности признаков отказа автопилота, результат использования прошлого опыта, концептуальной модели. Второй тип опознания также основан на достаточной субъективной определенности информации. Недостаточная определенность информации вызывает реакции по

третьему, четвертому и пятому типам. Уменьшение неопределенности возможно при получении дополнительных сигналов, и пилот пытается обнаружить их на приборах или путем двигательных проб.

Таким образом, разные пилоты один и тот же сигнал воспринимают по-разному; надежность их действий определялась особенностями процессов переработки информации. Надежность определялась тем, насколько быстро неопределенный сигнал преобразовывался в

определенный. Действия первого типа реагирования подобны реакциям на ожидаемую информацию (механизм их сформирован, и пилоту не требуется усилий для формирования решения). При втором типе реагирования преобразование информации осуществляется на основе предварительного анализа (протекает за счет мышления, без опоры на внешние признаки): мысленный перебор вариантов и сопоставление признаков продолжается несколько секунд. Если при первом и втором типе реагирования надежность действий пилота высока, то

третий, четвертый и пятый типы предполагают низкую надежность (высока вероятность

ошибочных действий).

Таблица 8.4

Характеристика реакций пилотов на отказ автопилота

(по: Доброленский Ю.П. и др., 1975)

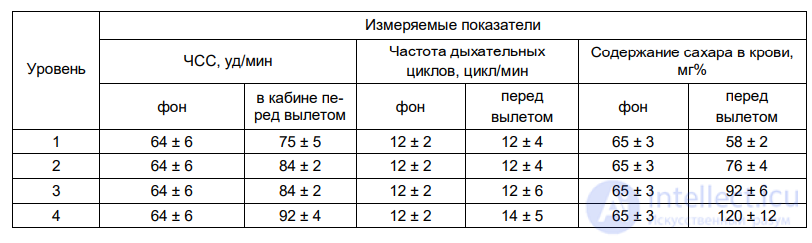

Интересные сведения о физиологических реакциях как мере эмоциональной напряженности приведены В.А. Пономаренко (2006). Как известно, эмоциональная напряженность

проявляется не только непосредственно в полете, но и перед его выполнением – в виде

предстартовой реакции, представляющей собой состояние, возникающее в результате

умственного моделирования, проигрывания будущих действий. В процессе предстартовой

реакции можно зарегистрировать физиологические реакции, которые будут отражать сложность предстоящей деятельности. Чтобы доказать наличие связи между выраженностью вегетативных сдвигов и сложностью предстоящей деятельности В.А. Пономаренко (2006)

поставлен эксперимент, участниками которого стали летчики-испытатели (возраст 30–40 лет,

стаж испытательной работы 10–15 лет). Виды заданий, которые выполнялись летчиками,

представлены четырьмя уровнями сложности (1-й – наименьший, 4-й – наибольший). Экспериментальные данные по группе в 20 человек представлены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

Зависимость предстартового состояния от уровня сложности задачи

(по: Пономаренко В.А., 2006)

Как можно видеть из таблицы, 4-й уровень сложности (испытание нового оборудования

у земли вне видимости естественных ориентиров) определяет наибольшие физиологические

сдвиги. Как замечает В.А. Пономаренко (2006), физиологические показатели предстартового

возбуждения в определенной мере могут выступать в качестве критерия психофизиологической готовности (организм выходит на новый режим функционирования, обеспечивая устойчивость и стабильность протекания психофизиологических процессов).

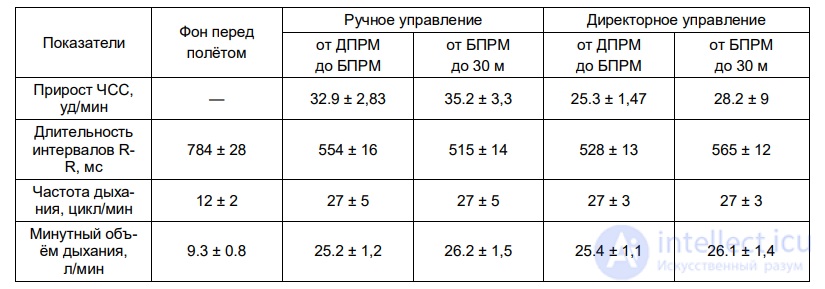

Таблица 8.6

Физиологические реакции летчиков в зависимости от режима управления

и этапа полета (по: Пономаренко В.А., 2006)

В другом эксперименте В.А. Пономаренко (2006), используя как собственные опытные

данные, так и данные В.В. Лапы, Р.И. Брусничкиной, А.Н. Разумова, Б.Л. Горелова, сравнивал

психофизиологическое состояние летчика при пилотировании в ручном и директорном режимах захода на посадку. Сложность задачи зависела от режима упражнения (ручной более

сложный, чем директорный) и от высоты полета (управление на этапе «БПРМ – 30 м» более

сложное, чем на этапе между ДПРМ и БПРМ). Результаты этих экспериментов представлены

в табл. 8.6.

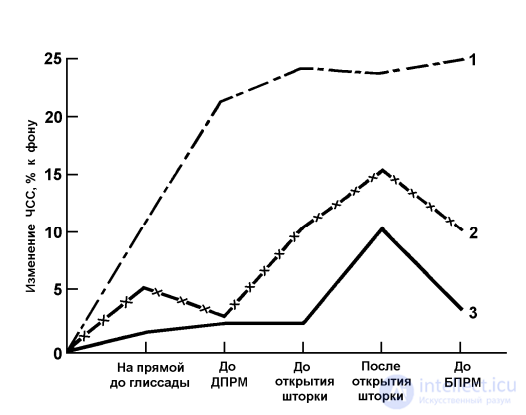

Степень нервно-эмоционального напряжения пилота при различных режимах управления (ручном, полуавтоматическом, или директорном, и автоматическом) показана на рис. 8.4.

Наименьший уровень физиологических реакций наблюдается в автоматическом, а наибольший – в ручном режиме.

Рис. 8.4. Изменение частоты сердечных сокращений у пилота на посадке

в зависимости от режима управления самолетом:

1 – ручной; 2 – полуавтоматический; 3 – автоматический (по: Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А.,

1992)

Данные В.А. Пономаренко (2006) о физиологических реакциях пилотов в зависимости от

сложности полетного задания и профессионального опыта, а также от информированности об

отказе приведены в табл. 8.7 и 8.8 соответственно. Динамика ЧСС в зависимости от сложности

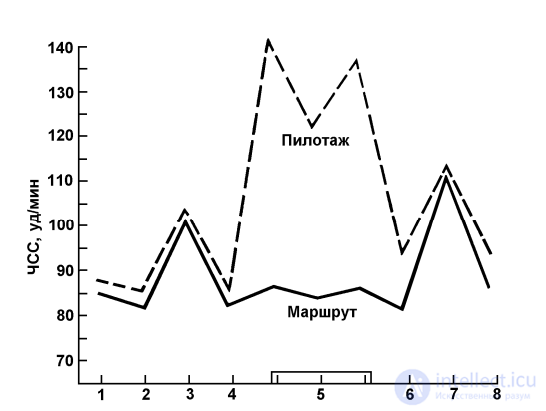

полетного задания показана на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пилота

в зависимости от сложности полетного задания:

1 – в кабине на стоянке, 2 – руление, 3 – взлет, 4, 6 – горизонтальный полет, 5 – выполнение задачи, 7 –

посадка, 8 – заруливание (по: Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992)

Таблица 8.7

Характеристика физиологических и биохимических реакций в зависимости

от профессионального опыта и сложности полетного задания

(по: Пономаренко В.А., 2006)

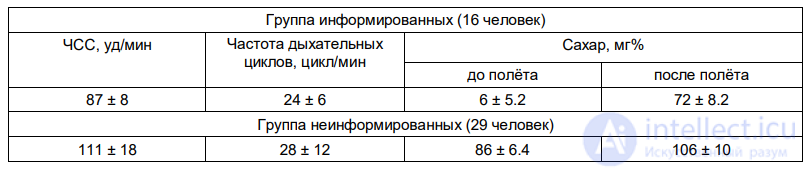

Таблица 8.8

Сравнение физиологических и биохимических реакций испытуемых

в зависимости от информированности об отказе (по: Пономаренко В.А., 2006)

Весьма показательными являются сдвиги физиологических функций, происходящие в

условиях деятельности, близких к предельным возможностям человека. Данное явление показано на рис. 8.6, представляющем величины ЧСС и точность выдерживания глиссады по

высоте в зависимости от характеристики метеоминимума.

Рис. 8.6. Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пилотов

при заходе на посадку в зависимости от характеристик минимума погоды:

ΔHεГ – точность выдерживания глиссады по высоте, м; АУ – ЧСС при заходе на посадку в автоматическом режиме; ДУ – ЧСС при заходе на посадку в директорном режиме; ПУ – ЧСС при заходе на посадку по планкам

положения (по: Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992)

В табл. 8.9 представлены данные о динамике показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем по мере приобретения пилотами опыта.

Таблица 8.9

Динамика частоты сердечных сокращений и дыхательных циклов

у отдельных испытуемых по мере приобретения опыта

(по: Пономаренко В.А., 2006)

Аварийная ситуация по своей природе относится к числу психогенных воздействий (Пономаренко В.А., 2006). Аварийная ситуация рассматривается как комплексное воздействие на человека, вызывающее два уровня ответных реакций: 1 – приспособительно-защитные реакции

(ориентировочно-исследовательского характера); 2 – интеллектуальные действия, связанные с

оценкой обстановки, формированием стратегии поведения и с обеспечением процесса распределения внимания между контролем за текущим состоянием управляемого объекта и выработкой новой незапланированной схемы действия. Аварийная ситуация в полете требует мобилизации всех врожденных и приобретенных защитных механизмов (активации ориентировочноисследовательского рефлекса, эмоционального возбуждения (как приспособительного акта в

процессе оценки степени опасности), актуализации механизма предвосхищения, опережения

развивающегося события). Противопоставлением аварийной ситуации является психическая

готовность, которая и определяет степень воздействия аварийной ситуации на организм человека. Психическая готовность вбирает в себя психофизиологическую устойчивость (обусловленную состоянием организма) и психическую устойчивость (обусловленную профессиональной

подготовкой и общим функциональным уровнем основных психических качеств личности). К

последнему компоненту относится специальная подготовленность к действиям в нестандартных условиях, способность к оперативному мышлению, к срочной актуализации знаний для

принятия решения, наличие повышенной мотивации и установки на благополучный исход,

чувство долга.

Сигнал, поступающий в аварийной ситуации, по Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломову, В.А. Пономаренко, (1986), обладает двумя характеристиками. Первой характеристикой является так

называемый привлекающий эффект, который может быть высоким, средним и низким.

Высоким привлекающим эффектом обладают физически сильные неинструментальные сигналы (угловое вращение самолета с ускорением свыше 10 град/с2

, тряска, резкий звук) и звуковые инструментальные сигналы (сирена, звонок, зуммер, речь человека). Средний привлекающий эффект – у светосигнализаторов, светосигнальных табло, расположенных в центральном поле зрения, у некоторых неинструментальных сигналов (несимметричная тяга,

угловые ускорения от 5 до 10 град/с2

, увеличение или уменьшение усилий на ручке управления). Низкий привлекающий эффект – у стрелочных индикаторов, расположенных вне центрального поля зрения. Сила привлекающего эффекта определяет процесс приема информации: ориентировочная реакция при высоком привлекающем эффекте аварийного сигнала вызывает непроизвольное переключение внимания от выполнения текущего действия на новую, внезапно возникшую задачу, тем самым обеспечивая обнаружение сигнала. Второй характеристикой сигнала в аварийной ситуации является степень определенности поступающей информации. В связи с этим можно выделить определенную, противоречивую и неопределенную информацию. При определенной информации процесс опознания ситуации протекает без затруднений и реализуется практически одновременно с обнаружением. Определенность информации технически обеспечивается выдачей сигналов на табло в виде надписей,

речевого сообщения в наушники, показаниями некоторых приборов. Противоречивая информация свойственна сигналам, связанным косвенно с наступившим событием (так, появление рассогласований в показаниях группы приборов при отказе одного из них – это противоречивый сигнал, который не раскрывает непосредственно причину рассогласования, затрудняет переработку информации). Неопределенная информация характерна для большинства неинструментальных сигналов (их обнаружение побуждает пилота к активному поиску

более определенной информации и актуализации прошлого опыта оценки аналогичных сигналов). В аварийной ситуации степень привлекающего эффекта и степень определенности

информации могут сочетаться в любой комбинации.

В.А. Пономаренко (2006) выделяет пять типов аварийных ситуаций:

- конфликтную ситуацию;

- ситуацию, характеризующуюся неожиданным результатом;

- ситуацию, сочетающую дефицит времени и информации;

- ситуацию неопределенности;

- определенную ситуацию.

Первая ситуация характеризуется тем, что перед пилотом стоит задача выбора одного из

двух противоположных, но субъективно одинаково возможных и значимых решений. Выбор

делается без четкого знания того, что именно произойдет в случае реализации того или иного

решения. Часто причина конфликта – в сочетании невысокой определенности информации о

случившемся и отсутствия опыта поведения в подобных условиях. Пилот осознает наличие

конфликтной ситуации, но должен принять решение без анализа его причин. Для второго вида аварийных ситуаций характерно то, что пилот, совершая целенаправленные действия,

ожидает один результат, а встречается с противоположным ему. Зачастую такое происходит

при поступлении неопределенного, физически сильного раздражителя. Усугубление ситуации происходит при недостаточной подготовке человека. К третьему виду аварийных ситуаций относятся те, в которых пилот, несмотря на отсутствие информации, должен немедленно

принять единственно правильное решение. Исход ситуации предопределяется в основном

способностью к нестандартному мышлению. Аварийные ситуации четвертого вида возникают при неправильной оценке пилотом противоречивых сигналов и руководстве в своих действиях этой оценкой (от второго вида ситуаций отличается более продолжительным течением и постепенным выявлением ошибки). В аварийных ситуациях пятого вида пилот точно знает, что

надо делать.

В.А. Пономаренко (2006) особо отмечает, что применяющиеся методы тренировки в аварийных ситуациях часто основаны на усвоении только идеальной схемы развертывания событий и порядка участия в ней членов экипажа, а элемент распознавания отказа, критерии

его оценки не отрабатываются. Важно тренировать не только двигательные механизмы, но и

интеллектуальные функции опознания ситуации.

В состоянии эмоциональной напряженности восприятие показаний приборов изменяется

так, что происходит переход от количественного к качественному чтению приборов. Один из

примеров подобного состояния Ю.П. Доброленский и др. (1975) выявили в специальном летном эксперименте – моделировался несигнализируемый отказ авиагоризонта (медленный

«завал»). Отказ вводился в экспериментальном полете на посадочной прямой. Полет осуществлялся под шторкой, без визуальной ориентировки. В ходе эксперимента были выделены

следующие 4 этапа.

I этап

На авиагоризонте индицируется правый крен в 4º; курс 303º, на резервном авиагоризонте нет крена. Начался медленный «завал» основного авиагоризонта. Пилот, обнаружив крен, пытается рулями восстановить горизонтальное положение, а на самом деле создает левый крен в 8º. В конце первого этапа, длящегося 10 с, на основном авиагоризонте виден правый крен, а самолет находится в левом крене и начинает отклоняться влево.

II этап

Взгляд пилота фиксируется на курсовом приборе в течение 5 секунд (начался активный процесс решения

проблемной ситуации): «Я уклонился влево, необходимо срочно ввести самолет в правый крен». Взгляд перемещается на авиагоризонт: самолет согласно показаниям основного авиагоризонта находится в нужном правом

крене 12º (истинный крен в это время левый и равен 8º).

198

III этап

Идет 20-я секунда. Усиливается активность движения глаз, взгляд попеременно перемещается между курсовым прибором и авиагоризонтом. Начался внутренний процесс формирования гипотез и построения плана действий. Будучи не в состоянии принять решение, пилот выполняет «двигательную пробу» – убирает правый крен

по основному авиагоризонту, тем самым увеличивая истинный левый крен до 20º.

IV этап

Идет 35-я секунда. Пилот принимает и выполняет решение вывести самолет из крена. Переводит взгляд на

указатель курса: ошибка уклонения от курса растет. Наступил благоприятный момент принять решение об отказе авиагоризонта, но основным способом распознавания ситуации по-прежнему остается двигательная проба.

Пилот пытается исправить курсовую ошибку и вводит самолет в энергичный правый крен. Лишь на 40-й секунде взгляд перемещается на резервный авиагоризонт. К этому времени резервный авиагоризонт также показывает правый крен, так как самолет на самом деле находится в правом крене. Когда пилот посмотрел на резервный

прибор, то он показывал правый крен 13º, а основной – 40º. Но потребовалось еще 20 секунд для сопоставления

показаний приборов, чтобы определить отказ авиагоризонта. У пилота уже наступало стрессовое состояние,

нарушившее процесс приема и переработки пилотажной информации.

Вторым примером, подтверждающим информацию о влиянии эмоциональной напряженности на переход от количественного к качественному чтению приборов, является ситуация

отказа указателя скорости. Авторы (Доброленский Ю.П. и др., 1975) приводят высказывания

пилота относительно его ощущений в полете: «Страха у меня не было, мысли об исходе полета не появились, хотя и испытывал тяжесть и напряжение в теле. Взгляд стал более

подвижен, я буквально «бегал» по приборам, и что характерно, если в обычной обстановке

видишь все деления, то здесь я только определял, что стрелка вариометра показывает

вверх или вниз. Показания авиагоризонта считывал грубо, сколько градусов крен или тангаж

– не определял».

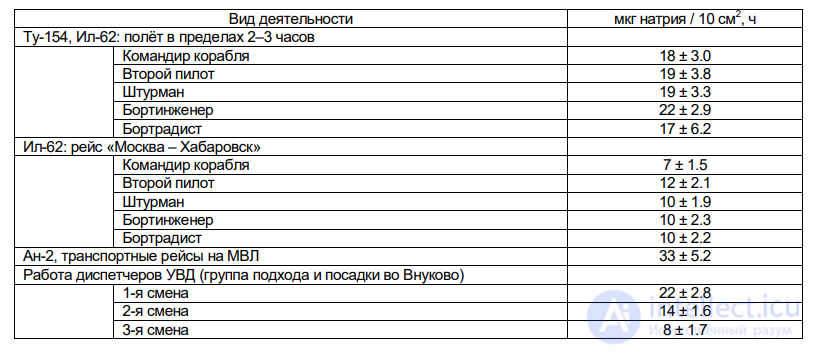

Величина эмоциональной напряженности, помимо перечисленных выше физиологических

показателей, может быть оценена по скорости выделения натрия потовыми железами эмоционального типа, находящимися в коже ладоней и подошв. Для этого были проведены широкомасштабные обследования летного и диспетчерского состава (Методические рекомендации…,

1979). Отдельные результаты обследования приведены в табл. 8.10. Эксперименты показали, что

между скоростью выделения натрия с эмоциональным потом с кожи подошвы и такими критериями нервно-эмоционального напряжения, как частота сердечных сокращений и минутный

объем дыхания, наблюдается корреляция.

Таблица 8.10

Скорость секреции натрия с эмоциональным потом с кожи подошвы как

усредненный показатель нервно-эмоционального напряжения

в процессе трудовой деятельности (M ± m)

(по: Методические рекомендации…, 1979)

Эффективная адаптация авиадиспетчеров к эмоциональной напряженности в наибольшей

степени проявляется в умеренно выраженных психологических, психофизиологических, физиологических и биохимических показателях жизнедеятельности, а также в быстром восстановлении исходного функционального состояния после прекращения рабочей нагрузки (Фролов Н.И.,

Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992). Диспетчеры этого типа здоровы и хорошо справляются с

профессиональной нагрузкой. Способность адекватно обеспечивать повышение энергетических

затрат мозга и двигательной сферы составляет суть эффективной адаптации к экстремальному

профессиональному напряжению. У некоторых диспетчеров имеет место недостаточная адаптация к профессиональной деятельности. У молодых диспетчеров в ряде случаев обнаруживается

неблагоприятный комплекс изменений со стороны сердечно-сосудистой системы: высокий уровень систолического и диастолического давления и одновременно значительное снижение сердечного выброса и минутного объема кровообращения. Систематически возникает существенное повышение частоты сердечных сокращений, сменяющееся значительным ее уменьшением –

перепады в диапазоне от 50 до 160 уд/мин (Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992).

При исследовании в выходной день авиадиспетчеров с недостаточной адаптацией выявлены

различные остаточные функциональные нарушения сердечной деятельности, системной и регионарной гемодинамики и их нейрогуморальных механизмов регуляции. Применение тестирующих нагрузок сопровождается чаще всего гипертензивным типом реакции сердечнососудистой системы. Данный тип реактивности системы кровообращения может в последующем привести к ее закреплению в структурах центральной нервной системы и стать основой

патологии системы кровообращения, подтверждением чего является тот факт, что у 35–45 %

молодых диспетчеров выявлены различные проявления патологии системы кровообращения

(Фролов Н.И., Токарев В.Ф., Сергеев В.А., 1992).

Итак, эмоциональная напряженность представляет собой опасный психофизиологический фактор, и основная работа по предотвращению эмоциональной напряженности сводится к (Евстигнеев Д.А., Копысов В.Х., 2007):

- пониманию того, что возникновение эмоциональной напряженности связано исключительно с уменьшением вероятности удовлетворения важных для человека потребностей, в связи с чем необходимо знать, какая потребность блокирована, и что необходимо

сделать, чтобы увеличить вероятность удовлетворения этой потребности;

- пониманию того, что эмоциональная напряженность чрезвычайно искажает восприятие информации;

- пониманию того, что эмоциональная напряженность быстро передается другому

человеку (механизм эмоционального заражения), и существует большая опасность, что еще

один человек станет неадекватным;

- принятию мер по погашению эмоциональной напряженности у коллег (других

членов экипажа или диспетчеров) путем демонстрации уравновешенности и рассудительности, тем самым транслируя им, что ситуация подконтрольна и что в такой ситуации необходимы действия, а не переживания;

- вскрытию факторов, способствующих возникновению эмоциональной напряженности у каждого из членов экипажа (диспетчерской смены), с последующим их устранением;

- формированию комфортного психологического климата в экипаже (диспетчерской

смене), тем самым снимая уже имеющееся эмоциональное напряжение и предотвращая его

возникновение в дальнейшем;

- пониманию того, что эмоциональная напряженность сопровождается бурными вегетативными реакциями (учащением дыхания, пульса, повышением артериального давления,

усиленным потоотделением, расширением зрачков, частыми позывами на мочеиспускание),

связанными с выделением биологически активных веществ, на устранение эффекта которых

потребуется достаточное время, в связи с чем эмоциональную напряженность легче предупредить, чем бороться с ее последствиями и противодействовать ей.

1. Можно ли говорить о том, что тормозная форма эмоциональной напряженности в аварийной ситуации ввиду меньшего количества допускаемых оператором ошибок более предпочтительна по сравнению с импульсивной формой, при которой количество ошибок возрастает?

2. Зависит ли появление неспецифических защитных реакций во время стресса от природы стрессогенного фактора?

3. Эмоциональная напряженность порождается достаточно большим числом факторов. На какие же из них наиболее легко воздействовать, а какие являются трудноизменяемыми?

4. Каким образом можно спрогнозировать собственные эмоциональные реакции при возникновении внештатной ситуации?

5. Что следует предпринять при возникновении эмоциональной напряженности?

6. Почему аффект называют биохимическим ударом?

7. Каким образом связаны интеллект и эмоция интереса?

8. Чем определяется возникновение анестезии и амнезии при переживании сильных отрицательных эмоций?

Исследование, описанное в статье про 8.2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое 8.2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Авиационная психология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Авиационная психология

Термины: Авиационная психология