Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое информационные потоки у авиадиспетчера, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое информационные потоки у авиадиспетчера , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Авиационная психология.

Профессиональная деятельность авиадиспетчера строится исходя из структуры и функций системы управления воздушным движением. Система управления воздушным движением предназначена для обеспечения безопасного, упорядоченного и быстрого потока воздушного движения и представляет собой сложную эргатическую (гр. ergates – действующее лицо)

систему, центральная роль в которой отводится авиадиспетчеру.

В деятельности диспетчера по управлению воздушным движением можно выделить следующие этапы:

1) постоянное слежение за изменением воздушной обстановки, в процессе которого происходит восприятие и анализ поступающей информации;

2) формирование на основе информации о воздушной обстановке цельной модели воздушного пространства с находящимися в нем воздушными судами;

3) планирование своих действий в соответствии со сформировавшейся моделью воздушной обстановки;

4) практическое выполнение запланированных действий;

5) оценка и контроль результатов, реализованных в процессе выполнения действий; анализ и обобщение информации.

В свою очередь, реализация выделенных этапов, успешность их выполнения зависит от:

– задания, представляющего собой заранее сформулированные цели деятельности;

– информации (ее полноты, точности, своевременности, надежности), которой располагает авиадиспетчер;

– состояния автоматизированных систем управления, их предельных возможностей;

– методов работы, то есть некоторого набора последовательных, ориентированных на

достижение определенного результата операций;

– условий деятельности авиадиспетчера;

– характера организации управления воздушным движением (контроль за надлежащим

выполнением обязанностей, принципы распределения полномочий);

– авиадиспетчера с присущим ему набором физических, психологических и физиологических характеристик.

Все эти элементы функционируют как единое целое, взаимоопределяют друг друга. Среди элементов данной системы наиболее гибким, обладающим максимальными адаптационными возможностями, является человек. Используя все свои возможности, человек способен

в значительной мере восполнить нехватку информации, несовершенное и ограниченное в

части функций оборудование, примитивность условий труда, подчас неправильно поставленные перед ним задачи. Вместе с тем, способности человека к адаптации хотя и велики, но

все же имеют свои границы. Если перед человеком ставятся требования, не соответствующие

его возможностям, это приводит к снижению работоспособности и, как следствие, совершению ошибок.

Система управления воздушным движением – система информационная. Авиадиспетчер

управляет воздушным движением на основе информации о динамике движения воздушных

судов в управляемом им самим секторе, а также соседних секторах. Источниками информации для авиадиспетчера являются разнообразные визуальные средства отображения, а также

радио- и телефонная связь. В автоматизированных системах управления информация о воздушных судах представляется на экране радиолокатора, где вместе с радиолокационной меткой движется формуляр сопровождения, представленный тремя строками, каждая из которых

включает в себя не более 8 символов. Строки несут информацию о типе воздушного судна,

его номере, высоте, скорости и остатке топлива.

Переработка всей поступающей информации необходима для принятия решения и представляет собой сложный процесс, главными составляющими которого являются мнемические и интеллектуальные процессы. Профессиональная деятельность авиадиспетчера является высокоинтеллектуальной, предъявляет особые требования к объему кратковременной и

долговременной памяти, пространственному представлению, скорости образования навыков,

продуктивности, логичности и критичности мышления, способности предвидения событий в

условиях неопределенности.

Работа диспетчера по управлению воздушным движением предполагает обработку информации, получаемой со всевозможных технических средств (радиолокационной станции,

индикаторов, радиопеленгаторов, различных табло), представление и прогнозирование изменения пространственного положения воздушных судов, своевременное информирование

членов экипажей об опасных изменениях в воздушном движении. Обратим внимание, что

информация с радиолокатора поступает в закодированном виде, которую надо декодировать

в представление, воссоздающее реальное распределение воздушных судов в диспетчерской

зоне. Только после этого диспетчер анализирует, оценивает состояние воздушной обстановки и передает управляющие команды экипажам воздушных судов. С помощью обратной связи он контролирует исполнение и оценивает дальнейшее развитие воздушной обстановки. В

результате этого, на основе своего опыта и получения данных со средств отображения информации, у авиадиспетчера формируется и постоянно корректируется модель управления

воздушным движением.

Под информационной моделью (Зинченко В.П., Майзель Н.И., Фаткин Л.В., 1965) понимается организованное в соответствии с определенной системой правил и выдаваемое на

средства индикации отображение реальной обстановки. Реализуется такая модель, как можно

понять, с помощью различных устройств отображения информации. Хорошо спроектированная информационная модель дает возможность прогнозирования обстановки, что особенно необходимо при высокой скорости изменения информационных потоков, требующей от

авиадиспетчера быстроты реакции. Обязательное требование к информационной модели – ее

соответствие возможностям оператора, предполагающее исключение возможной его перегрузки, и ее соответствие содержанию пространственного образа воздушной обстановки. Назначение информационной модели – создание наглядной опоры для мысленных преобразований информации.

Концептуальная модель представляет собой определенный набор образов реальной и

прогнозируемой обстановки, в которой функционирует система управления, а также совокупность знаний о возможных и необходимых управляющих действиях в конкретных складывающихся условиях. В содержание концептуальной модели входят образы, представления,

играющие роль обобщенных схем поведения (Адрианова В.Е., 1974). На основе анализа информационной модели авиадиспетчеру необходимо точно идентифицировать одно из многих

возможных состояний, в котором находятся управляемые объекты. Чем сложнее задачи, решаемые авиадиспетчером, тем богаче и разнообразнее должны быть образы, содержащиеся

уже в концептуальной модели. Итак, под концептуальной моделью понимают представление, формируемое в сознании диспетчера о воздушной обстановке в целом, о факторах, вызывающих развитие опасных ситуаций и способах перехода из конфликтной в бесконфликтную воздушную ситуацию.

Неправильное представление о состоянии хотя бы одного элемента из системы управления воздушным движением, отсутствие адекватной концептуальной модели может создать

угрозу безопасности полетов. Наглядным примером этого может служить авиационный инцидент в аэропорту Пулково 4 июля 1986 года. В простых метеоусловиях в 15 ч 51 мин на

аэродроме Пулково диспетчер стартового диспетчерского пункта (СДП) разрешил пересечение взлетно-посадочной полосы тягачу в тот момент, когда находившемуся на исполнительном старте самолету Ил-62 был разрешен взлет. В 15 ч 46 мин водитель тягача запросил у

диспетчера старта разрешение на пересечение взлетно-посадочной полосы: «По пятой на

первую без самолета», на что диспетчер ответил: «Ждите, запрещаю» (на посадку заходил

Як-40). Не расслышав номер рулежной дорожки и не имея обзора в сторону РД-5 и РД-3,

диспетчер не уточнил местонахождение тягача. Далее диспетчер разрешил исполнительный

старт экипажу Ил-62 и в 15 ч 51 мин 17 с разрешил взлет. В 15 ч 51 мин 50 с диспетчер передал водителю: «Тягач, разрешаю, пересекайте на вторую РД», ошибочно считая, что тягач

находится на РД-3 и пересечет взлетно-посадочную полосу сзади самолета. Водитель тягача,

получив разрешение, спросил у диспетчера «А Ил-62, что, взлет?» (15 ч 51 мин 55 с), на что

диспетчер очень эмоционально сообщил: «Тягач, стоять, тягач, стоять, тягач!». На это

водитель тягача отреагировал следующим образом: «Разрешили самолету вы взлет, даете,

разве так можно? ”Старт-2”, полосу освободил, ну так же нельзя, вы меня пугаете и экипажи». Экипаж Ил-62 видел тягач и начал взлет только после того, как убедился в освобождении им взлетно-посадочной полосы (Сборник информационных…, 1988).

Существует два вида концептуальной модели: постоянная и оперативная. Постоянная концептуальная модель создается в процессе обучения и практической деятельности диспетчера и

представляет собой обобщенное представление о возможных и допустимых состояниях воздушной обстановки, о задачах управления воздушным движением, способах их решения, возможных

нарушениях технологии и их последствиях. Данная модель начинает разворачиваться в случае,

когда та или иная ситуация знакома и существует совершенно четкий алгоритм, программа действий. Оперативная концептуальная модель формируется непосредственно в процессе управления

воздушным движением, при незнакомой проблемной ситуации. Таким образом, в ее содержание

входят данные, извлекаемые диспетчером из информационной, постоянной концептуальной модели, а также совершенно новые данные, появляющиеся в результате решения той или иной сложной задачи. Оперативная концептуальная модель – это не что иное, как модель принятия решения. Основными механизмами регулирования процесса поиска решения являются операции сличения ситуации с ранее сформулированными гипотезами и прогнозирование деятельности.

Значительно осложняет работу авиадиспетчера отсутствие определенных правил, норм

поведения в критических, нестандартных ситуациях, что определяет значительные эмоциональные перегрузки, которые могут многократно снизить надежность работы. Эмоциональной напряженности благоприятствуют ситуации неопределенности, дефицит информации,

информационная перегрузка, некомпетентность диспетчера, помехи, особые случаи в полете,

сложные метеоусловия, конфликтные ситуации, выход из строя аппаратуры, высокая степень

ответственности за безопасность полетов. Все это определяет постоянное нахождение авиадиспетчера в состоянии эмоционального стресса, во время которого в организме происходят

серьезные функциональные сдвиги: повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений, в широких пределах изменяется содержание глюкозы в крови,

активируется деятельность симпато-адреналовой системы. Профессиональная деятельность

авиадиспетчеров, пилотов относится к разряду эмоционально насыщенных, богатых психотравмирующими раздражителями. Это обусловливает высокую частоту появления у авиационных специалистов невротических состояний, сопровождающихся грубыми нарушениями

вегетативных функций – в виде так называемых психосоматических заболеваний, наиболее

распространенными из которых являются гипертония, язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, головные боли.

Величина нервно-психического напряжения определяется, в частности, степенью загруженности авиадиспетчера. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Она представляет собой занятость авиадиспетчера выполнением

технологических операций по управлению воздушным движением. Назовем некоторые из

факторов, оказывающих непосредственное влияние на загруженность авиадиспетчера:

- интенсивность воздушного движения;

- размеры и структура воздушного пространства, находящегося под контролем диспетчера;

- оснащенность диспетчерских пунктов и степень автоматизации процесса управления воздушным движением;

- правила полетов в зоне ответственности и ограничения на организацию воздушного потока;

- эргономические характеристики рабочего места диспетчера;

- состояние соматического и нервно-психического здоровья;

- возраст и индивидуально-типологические особенности личности авиадиспетчера;

- психологический климат в коллективе;

- стиль руководства диспетчерской сменой, в целом организация деятельности на

авиапредприятии.

В.М. Кузьминым (1982) на основе проведенных экспериментальных исследований среди

всего множества факторов, влияющих на загруженность авиадиспетчера, выделено четыре

главных. Это число воздушных судов, одновременно находящихся на управлении, число потенциально конфликтных ситуаций, загруженность радиоканала связи «экипаж воздушного

судна – авиадиспетчер» и сложность зоны управления воздушным движением. Автор выразил загруженность авиадиспетчера в виде следующей формулы:

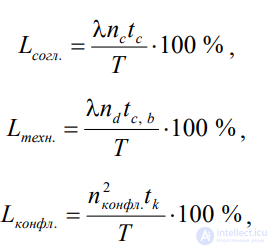

L = Lсогл. + Lтехн. + Lконфл.,

где Lсогл. – нагрузка по согласованию информации между смежными диспетчерскими пунктами, %;

Lтехн. – нагрузка при управлении воздушным движением между диспетчером и экипажем

воздушного судна согласно технологии работы в данном секторе управления;

73

Lконфл. – дополнительная нагрузка при управлении воздушным движением, связанная с

предотвращением конфликтных ситуаций между воздушными судами.

Отдельные виды нагрузок (Lсогл., Lтехн., Lконфл.), определяющие общую загруженность авиадиспетчера, вычисляются соответственно по формулам:

где λ – интенсивность движения воздушных судов за T = 1 ч;

nc – число согласований;

tc – время, затрачиваемое на согласования;

nd – число радиообменов;

– среднее время радиообменов;

– среднее время радиообменов;

n – среднее число конфликтных ситуаций при данной λ в конкретной зоне управления;

tk – дополнительное время, необходимое для устранения конфликтной ситуации.

Степень загруженности авиадиспетчера обусловливает способность управлять воздушным движением в определенной зоне. Предельно допустимая загруженность определяет

пропускную способность диспетчера. Пропускная способность – это обеспечение надежного и безопасного управления воздушным движением предельно возможным потоком воздушных судов при заданной структуре воздушного пространства, характеристиках воздушного движения, технологии работы, используя при этом все имеющиеся в наличии радиотехнические средства и средства навигации. Иначе пропускную способность можно определить

как максимальное количество воздушных судов, которое авиадиспетчер может обслужить в единицу времени.

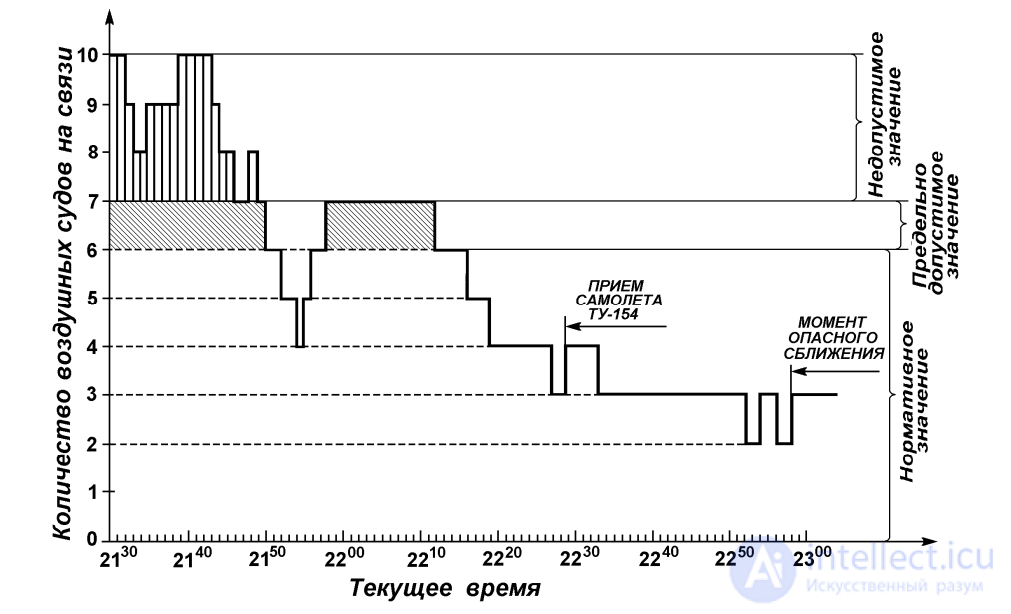

Чрезмерная загруженность диспетчера нередко является причиной различного рода происшествий. Так, чрезмерная загруженность диспетчера Свердловского районного центра 16

января 1986 года стала сопутствующей причиной нарушения безопасных интервалов при

управлении воздушным движением между двумя самолетами Ту-154. В момент приема дежурства на управлении диспетчера находилось 10 воздушных судов (рис. 3.1). С 21 ч 30 мин

до 21 ч 52 мин диспетчер работал с недопустимой загруженностью (КЗ = 0.85–0.90). С 21 ч 52

мин до 21 ч 56 мин загруженность была нормативной и ниже нормативной. В период с 21 ч

57 мин до 22 ч 12 мин работа осуществлялась с предельно допустимой загруженностью. Согласно указанию от 24.12.85 г. № 927/У, диспетчеру должен быть предоставлен перерыв в

работе продолжительностью не менее 20 мин. Из-за отсутствия по уважительным причинам

второго диспетчера перерыва предоставлено не было. Прием воздушного судна Ту-154 произошел в период времени, когда диспетчер не полностью восстановил свою работоспособность. Сам диспетчер сложившуюся ситуацию объясняет отвлечением внимания на решение

вопроса с диспетчером контроля о его болезни, а также тем обстоятельством, что в условиях

сложной воздушной обстановки обеспечить безопасность полетов легче, так как требуется

мобилизация всех психических функций (концентрации внимания, оперативной памяти, постоянного решения умственных задач). Ко времени опасного сближения воздушная обстановка была простой и вызвала вслед за мобилизацией расслабление психических функций.

Рис. 3.1. Загруженность диспетчера сектора «Восток»

(по: Сборник информационных…, 1988)

Как указывает руководитель полетов Ю. Звягин (1986), достаточно эффективной работа

группы руководства полетами имеет место при определенном количестве самолетов в летную смену. Если самолетов больше этой величины, создаются предпосылки для ошибочных

действий. Так, в 8–14 % случаев руководитель полетов выдает безадресные команды, глубоко не вникая в воздушную обстановку (допускает неточности, подает не установленные инструкцией команды). Подобного рода ошибки увеличиваются на пятом часу работы. Доходит

до того, что из-за чрезмерной загруженности информацией руководитель ближней зоны, например, допускает пропуски отдельных команд управления при переходе экипажей на другой эшелон, в другую зону ответственности. Одна из типичных ошибок руководителя полетов и

авиадиспетчеров – потеря картины взаиморасположения самолетов в их зонах ответственности. В качестве иллюстрации того, насколько перегруженность информацией может сказаться на качестве управления воздушным движением. Ю. Звягин описал следующую ситуацию.

Как руководитель полетов он дал разрешение экипажу вырулить на взлетно-посадочную полосу для взлета. В этот момент раздался телефонный звонок, затем возникла необходимость

в разговоре по громкоговорящей связи: на посадке у одного из самолетов не выпустился

тормозной парашют. В это время поступил доклад экипажа, находящегося над ДПРМ. Руководитель полетов включил прожекторы, дал разрешение на посадку, после чего осознал свою

ошибку: «И тут меня словно током ударило: в лучах прожекторов на ВПП застыл серебристый сверхзвуковой самолет. Другой же шел на посадку…». Руководитель полетов отправил

заходящий на посадку самолет на второй круг. Ю. Звягин (1986) подчеркивает, что учет пропускной способности лиц группы руководства полетами и взаимопомощь (взаимокоррекция)

внутри этой группы – непременное условие безопасности полетов.

Следует заметить, что одна и та же величина пропускной способности у двух авиадиспетчеров может быть одинаковой, но обеспечиваться разными энергетическими затратами

(один авиадиспетчер безошибочно выполнил определенное задание на пределе своих возможностей, а другой – еще имеет некоторый резерв). Для обозначения этого явления было

введено понятие надежности оператора. Надежность представляет собой ту же эффективность (способность оператора в течение некоторого времени, с заданной точностью и при

определенных условиях выполнять профессиональную деятельность), с той лишь разницей,

что касается не только наличных, но и потенциальных (резервных) возможностей человека.

Психофизиологической надежностью называется способность оператора безошибочно осуществлять профессиональную деятельность, сохраняя при этом свои психофизиологические

характеристики на оптимальном уровне на протяжении определенного интервала времени в

заданных условиях внешней среды.

Авиадиспетчерам для управления воздушным движением приходится пользоваться одновременно большим объемом информации. В зависимости от того, какое время хранится

информация, последняя может быть разделена на постоянную, хранящуюся в долговременной памяти, и оперативную, находящуюся в кратковременной памяти.

Постоянная информация может оставаться неизменной в течение даже нескольких лет

(основные руководящие документы, инструкции, оборудование, используемое для осуществления радиолокационного контроля). Периодически руководящие документы, оборудование

подвергаются изменениям и порой это весьма трудно воспринимается диспетчерским составом (стереотипы, сложившиеся за десятилетия работы, чрезвычайно трудно ломаются). Примером может служить ситуация, сложившаяся в диспетчерской службе одного из аэропортов.

В связи с обновлением оборудования на экране локатора вместо ставшей привычной метки

воздушного судна в виде прямоугольника установлена метка в виде крестика. Это нововведение вызвало недовольство коллектива, что выразилось в требованиях вернуть меткам

прежний вид: «Мы привыкли к тем меткам, новые метки трудно ассоциируются с воздушными судами» (Евстигнеев Д.А., Карнаухов В.А., 2005).

Оперативная информация – это постоянно меняющаяся информация (параметры, характеризующие скорость, высоту, положение отдельных воздушных судов, прогноз погоды, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы). В отличие от постоянной, требования к

оперативной информации ввиду ее крайнего непостоянства и трудности прогнозирования

иные (имеется готовность авиадиспетчера к ее постоянному изменению, динамике).

М.А. Дмитриева (1964) предложила разделить информацию, используемую авиадиспетчером при решении оперативных задач, на пять групп.

1. Постоянная информация (требования инструкций, позывные аэропортов, масштаб локатора, назначение органов управления, направление ВПП и коридоров). Эта информация

остается неизменной месяцы и годы.

2. Общеосведомительная информация (сообщения о прогнозах погоды, о действующем

магнитном курсе посадки). Данная информация хранится в течение нескольких часов и фиксируется в журнале. Чаще всего она передается экипажам самолетов в непереработанном виде, реже – используется диспетчером для принятия решений.

3. Конкретно-осведомительная информация (сообщения о прибывающих и готовящихся

к взлету самолетах – информация о направлении подхода или выхода, высоте, пункте назначения, предписанном режиме полета). Конкретно-осведомительная информация создает готовность к решению задач УВД (управления воздушным движением) и используется для

создания у диспетчера пространственно-временнóго образа воздушной обстановки. Сохраняется в памяти, записях. Хранится до использования (используется не сразу при поступлении)

– от 30 минут до нескольких часов.

4. Оперативная информация (сообщения экипажей самолетов, диспетчеров других диспетчерских пунктов, данные радиолокационных экранов о скорости, положении, высоте самолетов). Данная информация связана с конкретной задачей и предназначена для немедленного использования (перерабатывается сразу же после поступления). Результатом переработки (решения оперативной задачи) является команда, передаваемая экипажу. Время хранения этой информации определяется временем решения оперативной задачи (от нескольких

секунд до нескольких минут).

5. «Убывающая» информация – сведения о приземлившихся и вышедших из зоны ответственности самолетах.

По своему содержанию информация о процессе воздушного движения и его условиях

может быть разделена на следующие группы (Адрианова В.Е., 1974).

1. Информация, характеризующая ход выполнения полетов отдельными самолетами, их

состояние на данный момент.

2. Информация, характеризующая процесс воздушного движения в целом – распределение самолетов по горизонтали и вертикали и тенденция изменения этого распределения.

3. Информация о метеорологической обстановке.

4. Информация о технической оснащенности и состоянии аэропортов (наличии радиолокационных средств посадки, сигнальных огней, состоянии ВПП, о летно-технических характеристиках различных типов самолетов, запасе топлива, устойчивости радиосвязи).

На основе всех указанных видов информации создается пространственная модель воздушной обстановки. Использование построенной модели и принятие согласно этой модели

решений является основным звеном психической деятельности авиадиспетчера. Знание о

существовании тех или иных видов информации необходимо для определения приоритетной

информации с целью планирования действий по управлению воздушным движением.

Остановимся на характере «убывающей», или «следовой», информации – информации об

успешности (неуспешности) действий авиадиспетчера по управлению воздушным движением

уже вышедших из зоны его ответственности воздушных судов (особенно в сложных условиях).

В качестве примера того, как пагубно может сказаться следовая информация на безопасности

полетов, приведем авиационное событие с самолетом Як-40, описанное А.Н. Ореховым (1989).

Метеоусловия в аэропорту резко ухудшались: усиливались дождь и порывы ветра. В связи с

этим диспетчер командного диспетчерского пункта (КДП) сообщил экипажу самолета Ан-2,

заходившему на посадку по правилам визуального полета, что лучше всего уйти на запасной

аэродром. Командир Ан-2 проигнорировал переданную диспетчером информацию и проинформировал, что его минимум позволяет совершить посадку. В ответ на это диспетчер КДП

еще раз сообщил командиру воздушного судна про ливневые осадки, на что последний ответил «понял», но курса движения не изменил. Через три минуты после этого диспетчер КДП

разрешил посадку Ан-2, которая была успешно завершена. В это же время к аэропорту направлялось другое воздушное судно – Як-40, командир которого запросил видимость на взлетно-посадочной полосе. На запрос диспетчер КДП ответил: «2 000 дают». Такая видимость была 4 минуты назад, на самом деле она составляла 500 м, о чем хотел проинформировать диспетчера метеонаблюдатель. Этого, однако, не произошло, так как диспетчер КДП не захотел

выслушать метеонаблюдателя, сославшись на занятость. Кроме того, также не знал о произошедшем ухудшении погоды и диспетчер посадки, который дал разрешение на посадку Як-40.

За 10 секунд до этого диспетчер КДП решил сам запросить метеослужбу, где ему сообщили,

что видимость составляет 500 м, наблюдается ливень и сильный порывистый ветер. Совершенно не ожидая такого прогноза, он дал распоряжение еще раз уточнить эту информацию. В

это время диспетчер посадки, с трудом соотнося движение метки Як-40 на локаторе из-за засветок грозы, подсказывал экипажу параметры снижения. Совместными усилиями самолет

был выведен в направлении взлетно-посадочной полосы, почти коснулся ее, но сильным порывом ветра был приподнят над полосой. Экипаж принял решение уйти на второй круг, но не

смог его реализовать. Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, сломал стойку шасси, коснулся крылом строения, сбил несколько деревьев, после чего преодолел шоссе и загорелся. Роковую роль в этом авиационном событии сыграла благополучная посадка Ан-2, которая сделала мышление авиадиспетчера менее критичным, подчиненным следовой информации

об удачной посадке предыдущего (Ан-2) воздушного судна.

Информация, которой пользуется авиадиспетчер, также может быть разделена на количественную и качественную. Количественная информация, как правило, существует в цифровой форме и отображается на индикаторах. К ней относится информация о местоположении, эшелоне полета воздушного судна, его скорости, курсе, маневрах. Качественная информация, характеризующая надежность, точность и достоверность данных, чаще всего не отображается на индикаторах. Ее получение, качество зависит от того, как воспринимается и

обрабатывается поступающая информация, что определяется характеристиками как самой

информации, так и способностями авиадиспетчера.

Характерной особенностью системы управления воздушным движением является наличие среди ее подсистем коллектива людей. Наличие людей значительно усложняет прогнозирование поведения объектов в системе, вносит еще больший элемент неопределенности.

По причине неправильного прогноза поведения авиаспециалистов, неумения предвосхитить

развитие той или иной конфликтной ситуации произошло большое число авиационных событий. Поэтому для авиадиспетчера определяющей его профессиональную пригодность способностью является умение прогнозировать не только воздушную обстановку, но и действия

своих коллег (диспетчеров своей смены, смежных зон), пилотов, а также своих непосредственных руководителей. Эта способность нашла свое отражение в понятии социального интеллекта.

Социальный интеллект – это интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации. Социальный интеллект объединяет и

регулирует познавательные процессы, связанные с отражением социальных объектов (человека, группы людей). Он обеспечивает понимание поступков и действий людей, понимание

речевой продукции человека, а также его невербальных реакций (мимики, поз, жестов). Социальный интеллект является когнитивной составляющей коммуникативных способностей

личности и профессионально важным качеством в профессиях «человек – человек» (Михайлова Е.С., 1996).

Низкий социальный интеллект коррелирует с высокой конфликтностью человека. Если

говорить о конфликтах в диспетчерских сменах, то примерами источников конфликтных ситуаций у авиадиспетчеров являются (Евстигнеев Д.А., Карнаухов В.А., 2005):

- неудовлетворенность диспетчеров распределением руководителем полетов рабочей

нагрузки в смене;

- предвзятое отношение руководителя полетов к отдельным диспетчерам, чрезмерный

контроль за правильностью выполнения заданий, сомнения в компетентности диспетчера, недоверие к нему;

- разные стили работы диспетчеров, расхождения в принципах передачи воздушных

судов друг другу на рубежах, отсутствие эмоционального сопереживания;

- зависть по отношению к диспетчерам, находящимся в более привилегированном

положении, поддерживаемым начальством.

Из всего сказанного выше следует, что в силу специфики деятельности авиадиспетчером

сможет работать не каждый. Что же необходимо для того, чтобы обеспечить успешность

профессиональной деятельности? Согласно Т.К. Чернаенко (1981), существует пять факторов, обусловливающих профессиональную успешность авиадиспетчера.

1. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков.

2. Уровень развития профессиональных способностей:

– оперативность (способность быстро и точно решать внезапно возникающие задачи);

– интеллектуальные способности (гибкость мышления, критичность, уровень развития пространственных представлений, способность к системному анализу, способность

к прогнозированию);

– устойчивость к стрессовым воздействиям (способность преодолевать эмоциональное возбуждение, не теряться в трудных, непредвиденных ситуациях, при значительной интенсивности воздушного движения);

– волевые* характеристики личности (соотношение признаков волевого побуждения (решительности, смелости, инициативности) и волевого торможения (выдержки, терпения, настойчивости, осмотрительности)).

*Воля – активность, направленная на преодоление препятствий на пути к достижению той или иной потребности.

3. Уровень ответственности и дисциплинированности.

4. Личная увлеченность своим трудом.

5. Способность к эффективному групповому взаимодействию.

Методом экспертных оценок (участвовало 43 эксперта) было установлено, что каждый из

пяти факторов имеет различную значимость (вес). Каждый фактор оценивался исходя из десятибалльной общей оценки (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Весовые коэффициенты показателей профессиональной успешности авиадиспетчеров

(по: Чернаенко Т.К., 1981)

| Показатели | Весовые коэффициенты |

|---|---|

| Профессиональные знания, умения, навыки | 2.7 |

| Профессиональные способности | 2.4 |

| Ответственность и дисциплинированность | 2.3 |

| Интерес к профессии, увлеченность | 1.4 |

| Способность к сотрудничеству | 1.2 |

По данным И.М. Куцевича, Н.И. Родионова (1981), профессиональную успешность авиадиспетчеров следует оценивать по следующим качествам:

1) умение выделить основное в потоке информации;

2) своевременность отдачи команд;

3) соблюдение необходимой последовательности рабочих операций;

4) самостоятельность в принятии решений;

5) надежность работы при усложнении воздушной обстановки;

6) быстрота переключения внимания в процессе УВД;

7) умение оценить воздушную обстановку;

8) быстрота ознакомления с воздушной обстановкой при приеме смены;

9) быстрота и правильность принятия решений;

10) своевременность и точность выполнения указаний руководителя;

11) умение предвидеть изменение воздушной обстановки;

12) умение в случае необходимости перейти к резервным средствам УВД;

13) активность в уточнении информации на инструктаже в случае необходимости;

14) умение вести переговоры по громкоговорящей связи (ГГС) в спокойной манере.

Для заключения о профессиональной успешности авиадиспетчера авторы предлагают также определять:

1) допускает ли авиадиспетчер нарушения технологии работы;

2) вносит ли предложения по совершенствованию работы службы;

3) опаздывает ли на работу;

4) имеются ли предпосылки к авиационным событиям по его вине.

Одной из ведущих способностей авиадиспетчера является способность к прогнозированию ситуаций. Основа этой способности – знание большого количества схем возможного

развития событий (они задаются в первую очередь объемом информации о конфликтных ситуациях в воздушном пространстве и способах их разрешения за всю историю управления

воздушным движением) в сочетании со способностью не только распознавать в конкретной

ситуации ту или иную известную из истории схему, воспользовавшись ею (то есть воспользовавшись готовой схемой), но и создавать новые комбинации, обеспечивая тем самым богатство алгоритмов переработки информации, что необходимо для того, чтобы еще одним

способом решить знакомую задачу и обеспечить решение совершенно новой!

Иллюстрацией недостаточно выраженной способности прогнозирования воздушной обстановки является опасное сближение пары истребителей с самолетом Ту-134, описанное А.

Меденковым, С. Рысаковой (1989). У диспетчера направления на связи было 11 самолетов, в

плане оперативного дежурного по контролю за режимом полетов – полет пары истребителей.

Обозначено время и место пересечения истребителями воздушной трассы на высоте 9 600 м.

Внимание диспетчера было направлено на самолет Ту-134, следовавший на высоте 9 000 м.

После очередного доклада экипажа диспетчер дает указание изменить курс и занять высоту

9 600 м. Через 4 минуты командир Ту-134 доложил о занятии указанного эшелона, а еще через 25 секунд – о пересечении курса на этой высоте двумя истребителями. Оперативный дежурный вел истребители «вслепую» – на экране локатора отметок не было. Более того, после

взлета истребители допустили отклонение от маршрута, но на командном пункте его посчитали несущественным. Доклад экипажа Ту-134 об опасном сближении для диспетчера был

настолько неожиданным, что он принял его за сообщение экипажа другого самолета, следовавшего на высоте 10 800 м. Только еще раз уточнив позывной, диспетчер понял суть произошедшего.

Действия диспетчера направления вытекали из представления, что пара истребителей уже

пересекла трассу, а самолет Ту-134 вышел из зоны запрещения полетов на высоте 9 600 м. На

самом же деле, истребители задержались с вылетом и, отклонившись от заданного курса,

прошли трассу вне установленной зоны ограничений. В это время Ту-134 выводился диспетчером на трассу. Оперативный дежурный по контролю за режимом полетов неадекватно

представлял воздушную обстановку потому, что с командного пункта не поступила информация об отклонении истребителей от маршрута. На экране локатора их отметки не идентифицировались. В свою очередь, и диспетчер не четко представлял воздушную обстановку,

поскольку не было информации о задержке старта истребителей и об их отклонении от курса. Таким образом, и диспетчер, и оперативный дежурный рассчитывали на плановое развитии ситуации, не допуская мысли, что может произойти какой-либо сбой. Как указывают

А. Меденков, С. Рысакова (1989), в 69 % случаев опасное сближение самолетов происходит в

связи с неадекватным представлением воздушной обстановки лицами, управляющими полетами.

1. Какие (помимо перечисленных) существуют способы расчета загруженности авиадиспетчеров?

2. Выделите из обозначенных в главе факторов, влияющих на загруженность авиадиспетчера, те, которые представляются вам наиболее опасными?

3. Каковы взаимоотношения между постоянной и оперативной концептуальной моделями?

4. Возможно ли достичь полного соответствия между пространственной моделью воздушной обстановки как образа и технологией работы авиадиспетчера?

5. Каковы сходства и различия представлений о воздушной обстановке авиадиспетчера и пилота?

Исследование, описанное в статье про информационные потоки у авиадиспетчера, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое информационные потоки у авиадиспетчера и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Авиационная психология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Авиационная психология

Термины: Авиационная психология