Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое санитарные характеристики труда авиаспециалистов, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое санитарные характеристики труда авиаспециалистов , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Авиационная психология.

Ранее мы уже упоминали, что нахождение членов экипажа в отрыве от земли определяет

необычность и сложность профессиональной деятельности. Действительно, число факторов,

отрицательно сказывающихся на деятельности членов экипажа, велико. Согласно документу

о санитарно-гигиенической характеристике труда членов экипажей гражданской авиации

России (1997), весь комплекс отрицательных воздействий, влияющих на деятельность экипажа, для удобства разделен на несколько составляющих: 1) вредные факторы труда членов

экипажей воздушных судов гражданской авиации; 2) опасные факторы труда членов экипажей воздушных судов гражданской авиации; 3) психофизиологические особенности труда

членов экипажей воздушных судов гражданской авиации; 4) тяжесть труда членов экипажей

воздушных судов гражданской авиации.

Характеристика вредных факторов труда членов экипажей. К вредным факторам

труда членов экипажей, вызывающим отрицательные изменения, влияющим на здоровье,

профессиональную работоспособность, безопасность полетов, относятся:

• высокие уровни авиационных шумов;

• повышенные уровни вибрации;

• колебания атмосферного давления при взлетах, посадках, наборе высоты и на снижении;

• пониженное парциальное давление кислорода в кабинах, и, как следствие, гипоксия;

• температурный дискомфорт в кабинах;

• неудовлетворительный физический и химический состав вдыхаемого воздуха;

• повышенное радиационное облучение;

• повышенные электромагнитные излучения;

• болтанка в воздушной среде;

• воздействие знакопеременных перегрузок;

• СВЧ-излучения от наземного и бортового оборудования.

Интенсивное вредное влияние на организм членов экипажей оказывает воздействие

авиационного шума. Важно, что надежных средств защиты от авиационного шума не существует, а необходимость вести постоянный радиообмен лишь усиливает его влияние. Систематическое воздействие авиационного шума, превышающего допустимый уровень в 1.3–1.7

раза, приводит к развитию профессионального заболевания слуха – кохлеарного (гр. cochlea

– улитка) неврита (гр. neuron – жила, нерв) – воспаления VIII пары черепно-мозговых нервов, или воспаления преддверно-улиткового нерва. Воздействие авиационного шума на организм также вызывает головную боль, нарушение сна, повышение артериального давления,

утомление и другие симптомы, существенно влияющие на профессиональную работоспособность в полете.

Авиационный шум – множество различных и одновременно несущихся звуков без определенной периодичности и точной частоты. В зависимости от спектрального состава выделяют низкочастотные (частота до 400 Гц), среднечастотные (частота до 800 Гц) и высокочастотные (частота выше 800 Гц) шумы. Шумы отрицательно сказываются на состоянии нервной системы, создают серьезные помехи при восприятии и передаче информации. Степень

отрицательного влияния шума определяется интенсивностью, спектральным составом, продолжительностью, внезапностью, частотой повторения. Длительное воздействие шума способствует появлению профессиональной тугоухости и глухоты.

В.Г. Денисов, В.Ф. Онищенко, А.В. Скрипец (1983) приводят следующие данные относительно изменения слуха пилотов в зависимости от количества часов налета (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Изменение слуха пилотов (в процентах) в зависимости от налета

(по: Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В., 1983)

| Группа | Общий налет по группам, ч | до 500 | до 1 000 | до 1 500 | до 2 000 | до 2 300 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| С нормальным слухом | 80 | 63 | 45 | 35 | — | |

| 1-я степень тугоухости (потеря слуха от 20 до 40 дБ) | 12 | 32 | 27 | 29 | 17 | |

| 2-я степень тугоухости (потеря слуха от 10 до 60 дБ) | 5 | 7 | 22 | 7 | 33 | |

| 3-я степень тугоухости (потеря слуха более 60 дБ) | 2 | 2.3 | 5.7 | 28.5 | 50 |

Как отмечают авторы, даже при кратковременном действии низкочастотных и среднечастотных шумов мощностью 70–90 дБ порог слуховой чувствительности снижается на 4–7

дБ, а при шуме мощностью 110–120 дБ – на 12–15 дБ. После воздействия в течение 1 ч шума

мощностью 120 дБ требуется 5 ч для возвращения к исходной остроте слуха. Двухминутный

шум интенсивностью 140 дБ вызывает потерю слуха на 2 ч, а полное восстановление происходит через 24 ч (Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В., 1983).

Вибрация (лат. vibratio – дрожание) – колебания предметов, воспринимаемые механорецепторами и вызывающие ощущение сотрясения. Вибрация вызывает снижение зрения, точности управляющих движений, качества переработки оперативной информации, показателей

внимания и ряда других психофизиологических функций. Вибрация ухудшает пространственную ориентировку, затрудняет речь, способствует развитию утомления и переутомления,

тем самым непосредственно влияя на профессиональную работоспособность членов экипажей.

Наибольшему воздействию вибрации подвергаются члены экипажей легкомоторной

авиации, у которых при стаже летной работы в 10 лет и более возникают изменения чувствительности (парестезии в руках и ногах), трофические изменения кожи стоп и голеностопных

суставов, вспыльчивость, раздражительность, нарушения сна, головная боль и головокружения. При превышении предельно допустимого уровня в 1.2–1.5 раза выявленные изменения

отмечаются у них в 2–6 раз чаще, чем у летного состава со стажем работы до 5 лет (Санитарно-гигиеническая..., 1997). Изучение показателей артериального давления выявляет повышение сосудистого тонуса у 50 % членов экипажей. Отмечено превалирование у них эмоциональной неустойчивости, пояснично-крестцовых радикулитов и астенических состояний, а

также частое диагностирование хронического гастрита и язвенной болезни с пониженной

секреторной функцией желудка.

Изменение атмосферного давления для членов экипажей с негерметичными кабинами

определяется высотой полета. В гермокабинах давление соответствует уровню высоты, равному 1 000–3 000 м при парциальном давлении кислорода от 111 до 125 мм рт. ст., что свидетельствует о наличии гипоксии – кислородного голодания (в обычных наземных условиях

из общего барометрического давления 760 мм рт. ст. на долю кислорода приходится 159.6

мм рт. ст.). Наличие гипоксии вызывает вялость, утомление, переутомление, ухудшение точности управляющих движений и качества переработки оперативной информации, а также

увеличение вероятности появления ошибок из-за снижения профессиональной работоспособности. Изменения атмосферного давления и парциального давления кислорода, происходящие по мере увеличения высоты, показаны в таблице 2.3.

Парциальное давление кислорода в воздухе при увеличении высоты уменьшается пропорционально уменьшению общего атмосферного давления (процентное содержание же кислорода в воздухе остается неизменным) и может быть вычислено по формуле:

где Pо2 – парциальное давление кислорода, a – процентное содержание кислорода в воздухе

(21 %), PH – атмосферное давление (мм рт. ст.).

Парциальное давление кислорода с увеличением высоты снижается в целом и в альвеолярном воздухе в частности. Альвеолы (лат. alveolus – желобок) – легочные пузырьки, в которых происходит газообмен: перенос кислорода из альвеолярного воздуха в кровь капилляров и углекислого газа в обратном направлении. Снижение парциального давления кислорода закономерно приводит к кислородному голоданию – гипоксии (гр. hypo – под + лат.

ox[ygenium] кислород) клеток организма, в особенности нейронов коры большого мозга –

клеток с очень высоким уровнем обменных реакций. На высоте 1 500–2 000 м гипоксия в состоянии относительного покоя еще не проявляется, но уже при активной мышечной работе

восполнение потребности в кислороде происходит за счет усиления дыхания – гипервентиляции (гр. hyper – сверх + лат. ventilatio – проветривание) легких (Грабчак П.Т., 1975).

В свою очередь, гипервентиляция легких приводит к усиленному вымыванию углекислого газа из крови – возникает гипокапния (гр. hypo – мало + kapnos – дым), или пониженное

напряжение углекислого газа в артериальной крови, в результате чего возбудимость дыхательного центра, естественным раздражителем которого является повышенная концентрация

углекислого газа, понижается. Усиление дыхания начинается с высоты 2 000 м (Pо2 = 110 мм

рт. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . ст.) и становится отчетливым на высоте 4 000 м. После нахождения на высоте 4 000–4 500

м в течение 6 часов парциальное давление углекислого газа в альвеолярном воздухе снижается

до 5.8 мм рт. ст. (Грабчак П.Т., 1975) и действует угнетающе на дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге – бульбусе (лат. bulbus – луковица).

Таблица 2.3

Соотношение между высотой, атмосферным давлением и

парциальным давлением кислорода

(по: Грабчак П.Т., 1975)

| Высота, км | Атмосферное давление, мм рт. ст. | Парциальное давление O₂, мм рт. ст. | Парциальное давление O₂ в альвеолярном воздухе, мм рт. ст. |

|---|---|---|---|

| 0 | 760 | 159 | 105 |

| 3 | 526 | 110 | 58.4 |

| 5 | 405 | 85 | 33.6 |

| 9 | 230 | 48 | 0.7 |

| 10 | 198 | 41 | 0 |

| 12 | 145 | 30 | — |

| 15 | 90 | 18.9 | — |

При гипоксии наблюдаются сонливость, усталость, возможны головные боли. Серьезно

страдают при гипоксии функции психики – мысли становятся неясными, наблюдается заторможенность. Иллюстрацией того, насколько серьезными последствиями может обернуться нахождение членов экипажа в условиях гипоксии, является авиационное событие, произошедшее 22 февраля 1986 года с самолетом Ан-12. В результате возникшей разгерметизации экипаж 1 ч 13 минут находился в бессознательном состоянии (Сборник информационных..., 1988). Первым пришел в сознание второй пилот, на которого легла вся тяжесть управления самолетом. Радиообмен между экипажем самолета Ан-12 и авиадиспетчерами приведен в приложении 1.

Члены экипажа часто оказываются в условиях, когда анализаторные системы вынуждены

функционировать за пределами их возможностей. Резкий перепад давления в самолете

Boeing-727 (American Airlines), вызванный выходом из строя воздушного компрессора, вызвал нестерпимую боль в ушах членов экипажа и пассажиров, в результате чего произошла

катастрофа, в которой погибло 37 из 88 человек (Aircraft accident…, 1976). Катастрофа произошла 27 апреля 1976 года на аэродроме имени Гарри Трумэна, что на Виргинских островах

(Virgin Islands). До этого командир выполнил 154 посадки на этот аэродром. Резкая боль в

ушах возникла за три минуты до столкновения с землей. Как отмечает С.Н. Роскоу (1986),

сильное раздражение рецепторов внутреннего уха вызвало аккомодационный спазм глаз

(Clark B., Randle R.J., Stewart J.D., 1975) и не позволило правильно оценить расстояние до

земли. Если изменение давления идет в сторону его повышения, говорят о компрессионном

(лат. compressio – сжатие) перепаде, если же в сторону понижения давления – о декомпрессионном (лат. de – отмена + compressio) перепаде. Воздействию декомпрессии члены экипажа подвергаются при подъеме на высоту, при аварийном нарушении герметичности кабины,

при отказе двигателя (когда прекращается наддув кабины), воздействию же компрессии –

при снижении (Лавников А.А., 1975). Перепады барометрического давления сопровождаются изменением давления в полости среднего уха и околоносовых (придаточных) пазухах (синусах) – воздухоносных полостях в костях лицевого и мозгового черепа, сообщающихся с

полостью носа (различают верхнечелюстные, или гайморовы, лобные, клиновидные пазухи,

а также ячейки решетчатой кости). Они сообщаются с окружающей атмосферой узкими каналами, поэтому процесс выравнивания давлений может задерживаться. Это вызывает болезненные ощущения в области среднего уха, основания носа, надбровных дуг, глазниц. Чаще болевые ощущения проявляются при компрессионных перепадах давления.

Отрицательно влияет на организм членов экипажей температурный дискомфорт в виде

низких температур в кабинах в зимнее время, особенно при работе в северных районах, равно как и высоких температур (от +40 до +45 ºС). Помимо этого, имеет место значительная

разница температур в различных зонах кабины. Так, при выполнении длительных полетов

(до 8–10 ч и более) в кабине Ил-62 в рабочей зоне экипажа температура воздуха колеблется

от +10 °С по борту до +25 … +28 °С в центре кабины. Предельно допустимый уровень превышается в 2–4 раза (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

В полетах длительностью более 3–4 ч вредное влияние на организм членов экипажей

оказывает сухость воздуха. Уровень относительной влажности воздуха в кабине через 2.5–3

ч полета снижается до 5–10 %. Анализ результатов исследований химического состава вдыхаемого членами экипажей воздуха кабин доказывает присутствие вредных химических веществ разного класса опасности. Установлено, что превышение предельно допустимой концентрации составляет: по озону в 5 раз, акролеину – в 3 раза, аэрозолю смазочных масел – в 6

раз, по формальдегиду, фенолу, окисям азота – эпизодически. Суммарная загрязненность

воздуха кабин во многих полетах превышает предельно допустимые значения в 5 раз. В воздухе кабин дополнительно обнаружены толуол, сернистый ангидрид, ацетальдегид, ацетон,

пропионовый альдегид (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

Итак, химический состав воздуха в рабочих зонах кабин многократно превышает предельно допустимые значения: многие из перечисленных веществ даже в микродозах оказывают канцерогенное и мутагенное воздействие на человека, вызывают развитие интоксикаций, аллергий, онкологических заболеваний (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

Радиационное (фоновое) облучение членов экипажей относится к одному из самых опасных для здоровья факторов летного труда. Результаты исследований радиационного фона

кабин воздушных судов в рейсовых условиях, проведенные специалистами ГосНИИ ГА, а

также американскими радиобиологами в период с 1988 г. по 1993 г., показали, что дозы облучения членов экипажей составляют на высотах: 9 000 м – 226.8 мкр/ч; 10 000 м –

307 мкр/ч; 11 000 м – 351 мкр/ч; 12 000 м – 404 мкр/ч. Уровень радиации у земли и до высоты

1 000 м составляет 9.99 мкр/ч. Таким образом, дозы облучения членов экипажей воздушных

судов на высотах от 9 000 до 12 000 м превышают естественный радиационный фон у земли:

на высоте 9 000 м – в 31 раз; на высоте 11 000 м – в 35 раз; на высоте 12 000 – в 41 раз. Повышенное радиационное облучение, начинающееся с высоты 6 000 м, приводит к ослаблению иммунной системы, канцерогенному (лат. cancer – рак) и мутагенному (лат. mutatio –

изменение) воздействию и, как следствие, к онкологическим заболеваниям (Санитарногигиеническая..., 1997). Смертность от последних среди членов экипажей достигает 60 случаев на 1 000 обследованных (при налете 960 ч в год и стаже летной работы 20 лет).

Особенно сильное канцерогенное и мутагенное влияние радиации испытали на себе летчики в середине XX века, когда шла разработка и испытание ядерного оружия. До них не доводили информацию об опасности транспортировки ядерного оружия (некоторые летчики

спали прямо около ракет, излучающих радиацию). В результате этого возникли изменения в

хромосомном аппарате, от чего их дети и внуки имеют серьезные проблемы со здоровьем.

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по международным единицам необходимо рассматривать членов экипажей воздушных судов как профессионалов, работающих в условиях ионизирующих излучений, которые сравнимы с дозами, получаемыми

работниками атомной промышленности (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

Характеристика опасных факторов труда членов экипажей. Данные факторы труда

связаны с деятельностью человека в несвойственной для него среде. К обозначенным факторам относится возникновение аварийных или катастрофических ситуаций вследствие: –

ошибок как самих членов экипажа, так и работников других служб; – отказов авиатехники; –

воздушного пиратства; – возникновения пожара; – разгерметизации кабины; – разрушения

конструкции самолета; – поражения самолета грозовыми разрядами; – отравления ядохимикатами при работе в сельском хозяйстве. Ощущение постоянной опасности неминуемо сказывается на членах экипажа, что отражается в возникновении эмоциональной напряженности, утомления и переутомления.

Характеристика психофизиологических особенностей труда членов экипажей. В

первую очередь к таковым относятся постоянные сдвиги часовых поясов и климатических

зон (экипажи дальнемагистральных самолетов выполняют беспосадочные перелеты длительностью более 13 ч с общим рабочим временем, превышающим 16 ч; на средне- и ближнемагистральных самолетах рейсы менее продолжительные, но с более частыми посадками,

с продолжительностью общего рабочего времени до 14 ч в сутки (полетное время может достигать при этом 10 ч)). Трансмеридианные, трансширотные перелеты, ночные полеты, ранние вылеты и поздние прилеты ведут к серьезным нарушениям биологических ритмов, проявляющимся в явлении десинхроноза, подробное описание которого дано в главе 6.

Влияние дефицита времени и стрессовых ситуаций на организм в связи с усложнением

авиатехники все более возрастает. Изучение динамики показателей сердечно-сосудистой

системы на различных этапах полета показали, что в момент отрыва (или же касания) от земли в благополучных полетах частота сердечных сокращений возрастает до 150–160 уд/мин. В

случаях же отказов авиатехники частота сердечных сокращений достигает 180–200 уд/мин.

Артериальное давление у большинства здоровых членов экипажа возрастает на 30–45 % от

исходных величин. О напряжении психофизиологических функций, в том числе неспецифических адаптивных систем защиты, свидетельствует усиление выделения катехоламинов с

мочой во время полета (в особенности – в ночное время и при задержках рейсов). Наибольшая концентрация катехоламинов (биологически активные вещества, выполняющие функции химических посредников и нейрогормонов; участвуют в мобилизации систем организма

для обеспечения активной деятельности в условиях стрессовой ситуации) отмечается после

взлета и посадки, а также при освоении новой авиатехники. Содержание кортизола (один из

кортикостероидов (гормонов коркового вещества надпочечников), регулирующий белковый,

жировой, углеводный обмен; относится к группе глюкокортикоидов) в крови в полетах превышает норму у 42.5 % членов экипажа, содержание тироксина (один из гормонов щитовидной железы, вырабатывающийся фолликулярными клетками и влияющий на интенсивность

обмена веществ и энергии: обладает калоригенным действием, усиливает поглощение кислорода клетками, стимулирует распад гликогена, увеличивает чувствительность рецепторов

сердечно-сосудистой системы к катехоламинам, в результате чего происходит учащение

ритма сердечных сокращений) – у 47.4 % членов экипажа, содержание инсулина (один из

гормонов поджелудочной железы, вырабатываемый β-клетками островков Лангерганса и регулирующий обмен белков, жиров, углеводов; обеспечивает превращение моносахарида

глюкозы в запасной полисахарид гликоген, откладывающийся в мышцах и печени) – у 13 %

членов экипажа, содержание альдостерона (один из кортикостероидов, регулирующий водно-солевой обмен; относится к группе минералокортикоидов) – у 7.5 % членов экипажа (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

Итогом избыточного выделения гормонов, нервно-эмоционального напряжения, утомления и недостаточности периода отдыха является потеря профессиональной работоспособности, проявляющаяся в вегето-сосудистой дистонии (расстройстве сосудистого тонуса), гипертонической болезни, неврозах, атеросклерозе и других заболеваниях (Санитарногигиеническая..., 1997).

Производство полетов в ночные часы (когда функции организма затормаживаются) является серьезным фактором риска, способствующим учащению ошибочных действий членов

экипажа. Как свидетельствуют исследования, число отклонений от заданных параметров в

благополучно завершенных длительных ночных полетах в 4 раза превышает таковое во время дневных полетов, составляя при этом 20 и 5 % соответственно. После выполнения длительных полетов (особенно ночью) отмечаются: увеличение времени реакции на световой

раздражитель в среднем на 19–25 %, снижение максимальной мышечной силы на 8 %, а также снижение показателей самочувствия. Наибольшее снижение адаптационных возможностей зрительного анализатора отмечается у штурманов и лиц с гиперметропической рефракцией (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

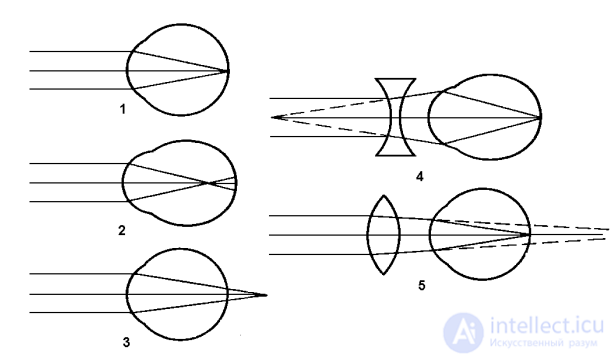

Упомянутая гиперметропическая рефракция глаза – не что иное, как дальнозоркость, или

гиперметропия (гр. hyper – сверх + métron – мера + ops – глаз). Последняя представляет собой нарушение зрения, при котором преломление лучей света, или рефракция (лат. refractio –

преломление), изменяется так, что лучи света от далекого объекта фокусируются не на сетчатке, а за ней (рис. 2.15). Дальнозоркий глаз не может собрать в одной точке на своей сетчатке параллельные лучи, а тем более лучи расходящиеся, идущие от близких предметов. Он

может соединить на сетчатке только сходящиеся лучи. Чтобы параллельные лучи сделать

сходящимися, используют двояковыпуклые стекла. Двояковыпуклые стекла называют собирательными, положительными – обозначают знаком «+». По степени выраженности дальнозоркость делят на слабую (ниже 3 дптр), среднюю (от 3 до 6 дптр) и высокую (свыше 6 дптр)

(Плитас П.С., 1981). За 1 диоптрию принята преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м. Величина, выражающая преломление в диоптриях (D), обратно пропорциональна

фокусному расстоянию (F), выраженному в метрах: .

= Таким образом, фокусное расстояние линзы в 1 дптр – 1 м, в 2 дптр – 0.5 м, в 4 дптр – 0.25 м и т.д.

= Таким образом, фокусное расстояние линзы в 1 дптр – 1 м, в 2 дптр – 0.5 м, в 4 дптр – 0.25 м и т.д.

Рис. 2.15. Аномалии рефракции и их коррекция

(по: Коробков А.В., Башкиров А.А., Ветчинкина К.Т., 1980)

Ход лучей в норме – эмметропическом (гр. émmetros – соразмерный + ops – глаз) глазе (1), в случае миопии (2) и гиперметропии (3). Коррекция близорукости (4) и дальнозоркости (5)

Дальнозоркости противоположна близорукость – миопия (гр. myops – близорукий). В

этом случае лучи от далекого объекта фокусируются не на сетчатке, а перед ней – в стекловидном теле (рис. 2.15). Положение фокуса перед сетчаткой обусловливает формирование на

глазном дне больших кругов светорассеяния, определяющих сниженное центральное зрение.

Величина и форма кругов светорассеяния в большой мере зависит от диаметра зрачка. Частичное смыкание век (близорукие прищуривают глаза) приводит к уменьшению площади

зрачка, вследствие чего круги светорассеяния уменьшаются (Сергиенко Н.М., 1982). Итак,

миопия – это такое изменение рефракции, при которой параллельные лучи пересекаются перед сетчаткой. Только расходящиеся лучи могут пересечься на сетчатке близорукого глаза,

то есть лучи от близко расположенных предметов. Чтобы близорукий мог видеть отдаленные

предметы (от которых в глаз идут параллельные лучи), перед его глазами нужно поместить

вогнутую линзу и превратить параллельные лучи в расходящиеся. Двояковогнутые стекла

называют рассеивающими, отрицательными – обозначают знаком «–». Близорукость по степени выраженности делят на слабую (ниже 3 дптр), среднюю (от 3 до 6 дптр) и высокую

(свыше 6 дптр) (Плитас П.С., 1981).

К факторам, отрицательно влияющим на профессиональную работоспособность, относятся эмоциональная напряженность, создаваемая сложностью управления самолетом, а

также непроизводительные потери времени по организационным, метеорологическим, техническим и другим причинам. Также неблагоприятно сказываются на состоянии членов экипажа дезориентации, летные иллюзии, монотония (гр. monos – один + tonos – напряжение) и

гипокинезия (гр. hypo – под + kinesis – движение). Обозначенные факторы ведут к истощению психофизиологических резервов и увеличению вероятности появления признаков нарушения психосоматического здоровья (Санитарно-гигиеническая..., 1997). Установлено, что

снижение функциональных резервов наблюдается при однократных полетах у 73.7 % пилотов, в динамике недельных и месячных циклов – у 40 %, в динамике годовых циклов – у 66.7

% пилотов. Ежеквартально выявляется до 55 % лиц летного состава, имеющих предпатологическое истощение функциональных резервов. Полное восстановление выявляемых сдвигов

у здоровых пилотов отмечается через 66 ч после завершения полета, а у лиц, имеющих заболевания, оно увеличивается в 1.5 раза. По совокупности опасных факторов, напряженности

труда и выполняемых полетных заданий члены экипажей воздушных судов гражданской

авиации могут быть приравнены в мирное время к летному составу военно-транспортной и

стратегической авиации (Санитарно-гигиеническая..., 1997).

Характеристика психофизиологических особенностей труда членов экипажей. Члены экипажей воздушных судов гражданской авиации относятся к контингенту с тяжелыми

условиями труда. Тяжесть труда определяется расходом энергии в процессе производственной

деятельности. В зависимости от расхода энергии трудоспособное население распределяется в

пять групп (табл. 2.4). Суточный расход энергии у здорового человека складывается из нескольких компонентов (Агаджанян Н.А. и др., 2005):

1) основного обмена, понимаемого как минимальные затраты энергии бодрствующего

организма, определенные в строго контролируемых стандартных условиях (при температуре 18–20 °С, не вызывающей ощущения холода или жары; натощак, то есть через 12–16 ч после приема пищи; в состоянии психического (эмоционального) и физического (мышечного) покоя, лежа);

2) энергозатрат, связанных с выполнением той или иной работы;

3) специфического динамического действия пищи – влияния приема пищи, усиливающего обмен веществ и энергозатраты.

Таблица 2.4

Величина энергозатрат в зависимости от особенностей профессии

(по: Покровский В.М. и др., 2001)

| Группа | Особенности профессии | Коэффициент физической активности* | Общий суточный расход энергии, кДж (ккал)** |

|---|---|---|---|

| Первая | Работники преимущественно умственного труда | 1.4 | 9 799 – 10 265 (2 100 – 2 450) |

| Вторая | Работники, занятые легким физическим трудом | 1.6 | 10 475 – 11 732 (2 500 – 2 800) |

| Третья | Работники, занятые физическим трудом средней тяжести | 1.9 | 12 360 – 13 827 (2 950 – 3 300) |

| Четвертая | Работники, занятые тяжелым физическим трудом | 2.2 | 14 246 – 16 131 (3 400 – 3 850) |

| Пятая | Работники, занятые особо тяжелым физическим трудом | 2.5 | 16 131 – 17 598 (3 850 – 4 200) |

* Коэффициент физической активности – отношение общих энергозатрат на все виды деятельности за сутки к

величине основного обмена.

** 1 кал = 4.1868 Дж; калория (лат. calor – тепло) – внесистемная единица количества теплоты (калория – количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 г воды на 1 °С; килокалория (ккал) – количество тепла,

необходимое для повышения температуры 1 кг воды на 1 °С).

Энергетические затраты членов экипажей в летные дни составляют 3 400–3 600 ккал

(Санитарно-гигиеническая..., 1997), что соответствует расходу энергии четвертой группы.

1. Из каких составляющих складывается процесс пилотирования?

2. Как вы на данный момент определяете для себя образ полета?

3. Какие проблемы с определением удаленности до внекабинных предметов у вас возникали в полете?

4. Вспомните как можно большее число ситуаций, в которых ваш образ полета очень сильно изменялся, и под

влиянием какой именно новой информации это произошло.

5. Дайте определение следующим терминам: отолитовая мембрана, вестибулярный аппарат, кристы, макулы,

вибрация, прямая индикация, эмметропический глаз, гипокапния, кортиев орган, динамический глубинный глазомер.

6. В каких полетных ситуациях у вас возникали проблемы со считыванием информации с приборов и с чем они

были связаны?

Исследование, описанное в статье про санитарные характеристики труда авиаспециалистов, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое санитарные характеристики труда авиаспециалистов и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Авиационная психология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Авиационная психология

Термины: Авиационная психология