Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое мотив, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое мотив, мотивация , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Психология управления.

мотив ация (от лат. movēre «двигать») — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Мотив (лат. moveo «двигаю») — материальный или идеальный предмет, представляющий терминальную (окончательную) ценность для субъекта, определяющий направление его деятельности, достижение которого и выступает смыслом деятельности. Мотив выявляется субъектом посредством специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями (от его достижения), либо отрицательными (от его утраты). Для осознания мотива требуется внутренняя работа. Впервые термин « мотивация » употребил в своей статье А. Шопенгауэр.

Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: мотив — это предмет потребности. Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность — это, по сути, состояние организма, в котором ему объективно нечто требуется, а цель — результат сознательного целеполагания, психический образ того, что требуется в этом состоянии. Например: жажда — потребность субъекта, представление того, как жажда будет утоляться субъектом — цель, а бутылка с водой, к которой человек тянется — мотив. В таком контексте «мотив — это ресурс (вода), стремление получить или сохранить который обусловливает поведение субъекта».

Существуют разные подходы к понятию «мотивация».

Например, мотивация по В. К. Вилюнасу — совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А К. К. Платонов считает, что мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами.

Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.

Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной.

Пример: конструкция «если я наведу порядок на столе, я получу конфету» или «если я не буду баловаться, то получу конфету» является положительной мотивацией. Конструкция «если я не наведу порядок на столе, то меня накажут» или «если я буду баловаться, то меня накажут» является отрицательной мотивацией.

Различают два основных типа мотивации: «от» и «к», или «метод кнута и пряника». Также различают:

«неустойчивая мотивация»

Без установления мотива нельзя правильно решить вопрос о квалификации преступления.

Данный принцип продемонстрирован в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» 1966 г.: Деточкин, совершая «хищения» автомобилей, не имел корыстных мотивов. Аналогичная история показана в другом фильме Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» 1971 г.: старики, совершая «хищения», не имели корыстных мотивов.

Ведущую роль в формировании биологических мотиваций играет гипоталамическая область мозга, вырабатывающая гормоны. Здесь осуществляются процессы трансформации биологической (метаболической) потребности в мотивационное возбуждение. Гипоталамические структуры мозга на основе их влияний на другие отделы мозга определяют формирование обусловленного мотивацией поведения.

Теории мотивации анализируют факторы, оказывающие влияние на мотивацию. В значительной мере их предмет сконцентрирован на анализе потребностей и их влиянии на мотивацию. Изучение этих потребностей повлекло за собой появление трех главных направлений:

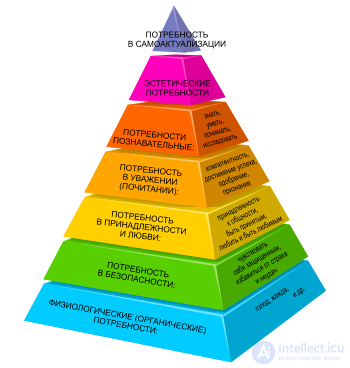

Содержательные теории мотивации изучают, какие потребности мотивируют человека к той или иной деятельности, какова их структура, какие потребности первичны, а какие вторичны, в каком порядке происходит их удовлетворение. Они изучают цели, к которым стремится человек.Главные теории данного направления: теория иерархии потребностей Маслоу; теория Альдерфера; теория приобретенных потребностей МакКлелланда; теория двух факторов Герцберга.

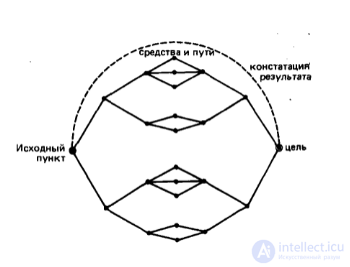

Процессуальные теории мотивации акцент делается на объяснении процесса выбора поведения, способного привести к желаемым результатам. Процессуальные теории объясняют то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Основными в этом направлении считаются: теория Врума, теория Адамса, теория Портера-Лоулера, теория Лока и концепция партисипативного управления.

Теории в основе которых лежит специфическая картина человека. Теории, в основе которых лежит специфическая картина работника, берут за основу определенный образец работника, его потребности и мотивы. К этим теориям относятся: теория Мак Грегора и теория Оучи.

В своей работе «Мотивация и личность» (1954) Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктивные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. Данные работы продолжили и другие ученые.

Потребности в порядке их очередности:

Физиологические потребности

Потребность в безопасности

После удовлетворения физиологических потребностей их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно объединить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в стабильности; в зависимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях; другие потребности).

Потребность в принадлежности и любви

Человек жаждет теплых, дружеских отношений, ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая приняла бы его как своего.

Потребность в признании

Потребности этого уровня подразделяются на два класса.

В первый входят желания и стремления, связанные с понятием «достижение». Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы.

Во второй класс потребностей мы включаем потребность в репутации или в престиже (мы определяем эти понятия как уважение окружающих), потребность в завоевании статуса, внимания, признания, славы.

Потребность в самоактуализации

Ясно, что музыкант должен заниматься музыкой, художник — писать картины, а поэт — сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной природе. Эту потребность можно назвать потребностью в самоактуализации. Очевидно, что у разных людей эта потребность выражается по-разному. Один человек желает стать идеальным родителем, другой стремится достичь спортивных высот, третий пытается творить или изобретать. Похоже, что на этом уровне мотивации очертить пределы индивидуальных различий почти невозможно.

Можно назвать ряд социальных условий, необходимых для удовлетворения базовых потребностей; ненадлежащее исполнение этих условий может самым непосредственным образом воспрепятствовать удовлетворению базовых потребностей. К ним относятся познавательные и эстетические потребности.

Потребность в познании и понимании

Эстетические потребности

Эстетические потребности тесно переплетены и с конативными, и с когнитивными потребностями, и потому их четкая дифференциация невозможна. Такие потребности, как потребность в порядке, в симметрии, в завершенности, в законченности, в системе, в структуре.

Потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью прежде, чем другая потребность, более высокого уровня, проявится и станет действующей.

Теория А. Маслоу достаточно четко сочетается с теорией мотивационного комплекса, которая так же предполагает наличие пяти групп потребностей. Однако эти потребности между собой связаны циклическими, а не иерархическими связями по типу 5-элементной схемы в китайской философии, требуют первостепенного удовлетворения, а движение потребностей идет снизу вверх (Т)- Альдерфер, в отличие от Маслоу, считает, что движение потребностей идет снизу вверх и сверху вниз (); движение вверх по уровням он назвал процессом удовлетворения потребностей, а движение вниз — фрустрацией — процессом поражения в стремлении удовлетворить потребность .

Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, то есть эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности.

Такую зависимость называют законом Йеркса — Додсона. Эти ученые, исследуя влияние негативной мотивации на животных, в 1908 году установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее оптимальной является средняя интенсивность мотивации (задавалась интенсивностью ударов тока).

Таковы кратко восемь узловых проблем, распутать которые пытается психология мотивации и которыми нам предстоит заниматься далее. Как бы различно они ни выглядели, ни формулировались и ни вводились, как бы ни была запутана их история и к каким бы сильным расхождениям ни приводил теоретический поиск их решения в психологии, к этим восьми проблемам можно свести все усилия в данной области исследований. Необходимо также сделать некоторые дополнения и предостережения.

Первое. Избранный нами способ изложения, например принятие в качестве объяснительных понятий отношения «индивид—среда» или мотива и мотивации, и даже наши теоретические представления, например, о константности мотивов, направленных на целевые состояния, об их активации ситуацией и влиянии на действие посредством изменчивого, кратковременного процесса мотивации, никоим образом не будут единодушно приняты всеми исследователями мотивации. Впрочем, избранный нами способ изложения и наши теоретические представления сформулированы достаточно общо, более того, восемь основных проблем вполне четко отделены друг от друга и их можно легко соотнести с другими, способами изложения и другими теоретическими представлениями, не теряя при этом их специфики. Отчасти дело заключается просто в выборе терминологии. Аналогичное объяснение можно осуществить и в других понятиях. Вместо мотивов можно говорить о потребностях или установках, вместо мотивации—о направленном влечении, а целенаправленность поведения можно отдать на откуп, как в классической теории научения, хорошо освоенным связям «стимул—реакция». Можно даже отказаться от понятий «мотив» и «мотивация» и положить в основу, как это делает Келли [G. Kelly, 1955, 1958], «системы личностных конструктов». Проблемы остаются в сущности те же, лишь несколько меняются подходы к их решению.

Второе. Использованные форма изложения и теоретические представления—это не более (но и не менее), чем способ осмысления проблем, которые обозначались и обозначаются в наивных и научных объяснениях действий общим словом «мотивация».

Они представляют собой нечто вымышленное, их научную объяснительную ценность еще необходимо выявить и доказать. Приведенные восемь пунктов, скорее, содержат то, что нуждается в объяснении, а не то, что само претендует на объяснение. Это же верно для всех дефиниций мотивации: они описывают проблемы, нуждающиеся в объяснении, но сами ничего не объясняют. Это хорошо видно на примере такого перечисления проблем:

«...как возникает поведение, как оно энергетически обеспечивается, поддерживается, направляется, прекращается и какого рода субъективные реакции происходят в организме, пока все это осуществляется» [М. Jones, 1955, Р. VII].

Как мы еще увидим, принципиальная трудность состоит в том, что мотив и мотивация (или их эквиваленты) напрямую ненаблюдаемы и тем самым недоступны непосредственному познанию. В качестве объяснительных понятий они являются гипотетическими конструктами. Необходимо эмпирически доказать, что использование этих конструктов плодотворно. Для этого требуются особые методологические предпосылки и экспериментальные построения.

Третье. Значение, которое приписывалось тем или иным взглядам на проблему, с течением времени заметно менялось. Если, например, при зарождении психологии мотивации интересы были в основном сосредоточены на классификации мотивов, то теперь это считается малоплодотворным, а достаточным считается тщательное вычленение отдельного мотива. Применительно же к конкретным мотивам большое внимание привлекает седьмая проблема, а именно анализ опосредующих мотивационных процессов саморегуляции.

Четвертое. Не только по выбранной проблематике, но и по уровню и дифференцированности теоретических и методических подходов психология мотивации и по сей день представляет довольно пеструю и разнородную картину. Многие исследователи не идут дальше чисто описательного уровня, боясь подвергнуть теоретические конструкты опасности разбиться об эмпирию, поэтому фрагментарность подходов к психологическому исследованию мотивации, скорее, является правилом, чем исключением.

В действительности никаких мотивов не существует. Эта, быть может, озадачивающая формулировка нуждается в двояком разъяснении. Во-первых, как уже отмечалось, мотивы ненаблюдаемы непосредственно и в этом смысле они не могут быть представлены как факты действительности. Во-вторых, они не являются фактами в смысле реальных предметов, доступных нашему прямому наблюдению. Они суть условные, облегчающие понимание, вспомогательные конструкты нашего мышления, или, говоря языком эмпиризма, гипотетические конструкты*.Гипотетический конструкт есть условная, по Толмену— «промежуточная», переменная, которая может вставляться в схему объяснения действия между исходными наблюдаемыми обстоятельствами ситуации и последующими наблюдаемыми явлениями в самом поведении.

_____________________

* Мы не следуем здесь введенному Мак-Коркодайлом и Милом различению промежуточных переменных и гипотетических конструктов [K. MakCorquodale, P. Meehl, 1948].

Гипотетический конструкт нельзя выдумать и произвольно поместить в мир. Если мы хотим использовать понятие «мотив» в качестве гипотетического конструкта, то сначала должны установить, при каких специфических исходных условиях срабатывает мотив, а затем определить, какие из наблюдаемых после этого эффектов поведения произведены именно мотивами. Так, в исследованиях научения у животных оказалось плодотворным введение в качестве гипотетического конструкта мотивационного понятия V «потребность». Например, потребностью объясняется зависимость между длительностью лишения животного пищи до эксперимента и его успехами в научении. При более длительном лишении пищи животные делали меньше ошибок, быстрее бежали к месту кормления и т. п. Пример по психологии человека можно заимствовать из исследований так называемого мотива достижения. Начальные условия должны предоставлять субъекту возможности для деятельности, результаты которой он мог бы приписать себе, а не чистой случайности, и мог бы оценить степень использования своих способностей. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Чтобы проявился мотив достижения, т. е. возникло соотнесение выполнения со шкалой своих способностей, задачи должны быть не слишком трудными и не слишком легкими. Этот вывод был сделан на основании таких внешних проявлений деятельности, как усилия и настойчивость в получении хороших результатов.

Но чтобы введение гипотетического конструкта было обоснованным, необходимо наряду с исходными («антецедентными») условиями специфицировать также последующие эффекты в наблюдаемом поведении, т.е. установить, что должно последовать. Так, если опять воспользоваться примером с мотивом достижения, то необходимо установить, что у человека выраженный мотив достижения должен проявляться в предпочтении такой деятельности (он занимается ею дольше и упорнее), которая не слишком легка, не слишком трудна и результат которой больше зависит от собственной сноровки, чем от случая.

Из этого примера можно видеть, что познавательная ценность гипотетического конструкта определяется не чем иным, как его местом. Его промежуточное положение между исходными условиями ситуации, индивидуальными особенностями субъекта, с одной стороны, и наступающим действием, с другой, позволяет объяснить последовательно наблюдаемый ряд показателей. Понятие мотива имеет свое место во всеобщей сети наблюдаемых связей типа «если..., то...». Гипотетические процессы (или их

продолжение следует...

Часть 1 Понятие мотив и мотивация, Ситуация и действие, Направления исследования мотивации

Часть 2 - Понятие мотив и мотивация, Ситуация и действие, Направления исследования

Часть 3 - Понятие мотив и мотивация, Ситуация и действие, Направления исследования

Часть 4 Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря! - Понятие мотив и мотивация, Ситуация и действие,

Исследование, описанное в статье про мотив, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое мотив, мотивация и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Психология управления

Комментарии

Оставить комментарий

Психология управления

Термины: Психология управления