Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про мышление.

...

выполняет со сходными между собой предметами. Эта тенденция начинает проявляться уже в конце первого года жизни. Проявление мышления у ребенка является жизненно необходимой тенденцией, поскольку имеет практическую направленность. Оперируя предметами на основе знания отдельных их свойств, ребенок уже в начале второго года жизни может решать определенные практические задачи. Так, ребенок в возрасте одного года и одного месяца, для того чтобы достать орехи со стола, может подставить к нему скамейку. Или другой пример — мальчик в возрасте одного года и трех месяцев, для того чтобы передвинуть тяжелый ящик с вещами, сначала вынул половину вещей, а потом выполнил необходимую операцию. Во всех этих примерах ребенок опирался на опыт, полученный им ранее. Причем этот опыт не всегда является личным. Очень многое ребенок узнает, когда наблюдает за взрослыми.

Следующий этап развития ребенка связан с овладением им речью. Слова, которыми овладевает ребенок, являются для него опорой для обобщений. Они очень быстро приобретают для него общее значение и легко переносятся с одного предмета на другой. Однако в значения первых слов нередко входят только какие-то отдельные признаки предметов и явлений, которыми ребенок и руководствуется, относя слово к этим предметам. Вполне естественно, что существенный для ребенка признак на самом деле является далеко не существенным. Слово «яблоко» детьми часто сопоставляется со всеми круглыми предметами или со всеми предметами красного цвета.

На следующем этапе развития мышления ребенка он может назвать один и тот же предмет несколькими словами. Это явление наблюдается в возрасте около двух лет и свидетельствует о формировании такой умственной операции, как сравнение. В дальнейшем на основе операции сравнения начинают развиваться индукция и дедукция, которые к трем — трем с половиной годам достигают уже достаточно высокого уровня развития.

На основании изложенной информации мы можем выявить несколько наиболее существенных особенностей мышления ребенка дошкольного возраста. Так, существенной особенностью мышления ребенка является то, что его первые обобщения связаны с действием. Ребенок мыслит действуя. Другая характерная особенность детского мышления — его наглядность. Наглядность детского мышления проявляется в его конкретности. Ребенок мыслит, опираясь па единичные факты, которые ему известны и доступны из личного опыта или наблюдений за другими людьми. На вопрос «Почему нельзя пить сырую воду?» ребенок отвечает, опираясь на конкретный факт: «Один мальчик пил сырую воду и заболел».

При достижении ребенком школьного возраста отмечается прогрессирующий рост мыслительных возможностей ребенка. Это явление связано не только с возрастными изменениями, но в первую очередь с теми интеллектуальными задачами, которые необходимо решать ребенку, обучаясь в школе. Круг понятий, приобретаемых ребенком в процессе обучения в школе, все более расширяется и включает в себя все больше новых знаний из различных областей. При этом осуществляется переход от конкретных ко все более абстрактным понятиям, а содержание понятий обогащается: ребенок познает многообразие свойств и признаков предметов, явлений, а также их связи между собой; он узнает, какие признаки являются существенными, а какие — нет. От более простых, поверхностных связей предметов и явлений школьник переходит ко все более сложным, глубоким, разносторонним.

В процессе формирования понятий происходит развитие мыслительных операций. Школа учит ребенка анализировать, синтезировать, обобщать, развивает индукцию и дедукцию. Под воздействием школьного обучения развиваются необходимые качества мыслительной деятельности. Знания, приобретенные в школе, способствуют развитию широты и глубины мысли учащихся.

Следует отметить, что с окончанием школы у человека сохраняется возможность развития мышления. Однако динамика этого развития и ее направленность зависят уже только от него самого.

В настоящее время современная наука уделяет достаточно много внимания вопросу развития мышления. В практическом аспекте развития мышления принято выделять три основных направления исследований: филогенетическое, онтогенетическое и экспериментальное.

Филогенетическое направление предполагает изучение того, как мышление человека развивалось и совершенствовалось в процессе исторического развития

Имена

Пиаже Жан (1896-1980) — швейцарский психолог, основатель Женевского эпистемологического центра (женевской школы генетической психологии). Автор концепции стадийного развития психики ребенка. В начальный период своей деятельности описал особенности представлений детей о мире: неразделенность мира и собственного «Я», анимизм, артификализм (восприятие мира как созданного руками человека). Детально проанализировал специфику детского мышления («Речь и мышление ребенка», 1923). Для объяснения представлений детей использовал понятие эгоцентризма, под которым понимал определенную позицию по отношению к окружающему миру, преодолеваемую за счет процесса социализации и влияющую на конструкции детской логики . В дальнейшем обратил особое внимание на развитие интеллекта. В своих исследованиях он старался доказать, что развитие мышления связано с трансформацией внешних действий во внутренние через превращение их в операции. Значительная часть исследований в области интеллекта, проведенных им, была отражена в книге «Психология интеллекта», 1946 г .

Исследования Ж. Пиаже приобрели широкую известность, что способствовало созданию научного направления, названного им генетической эпистемологией.

человечества. Онтогенетическое направление связано с исследованием основных этапов развития в процессе жизни одного человека. В свою очередь, экспериментальное направление связано с проблемами экспериментального исследования мышления и возможности развития интеллекта в особых, искусственно созданных условиях.

Широкую известность приобрела теория развития интеллекта в детстве, предложенная Ж. Пиаже в рамках онтогенетического направления. Пиаже исходил из утверждения о том, что основные умственные операции имеют деятельностное происхождение. Поэтому не случайно теория развития мышления ребенка, предложенная Пиаже, получила название «операциональной». Операция, по мнению Пиаже, представляет собой внутреннее действие, продукт преобразования («интериоризации») внешнего предметного действия, скоординированного с другими действиями в единую систему, основными свойствами которой является обратимость (для каждой операции существует симметричная и противоположная операция). В развитии мыслительных операций у детей Пиаже выделял четыре стадии.

Первая стадия — сенсомоторного интеллекта. Она охватывает период жизни ребенка от одного года до двух лет и характеризуется развитием способности воспринимать и познавать предметы реального мира, составляющие окружение ребенка. Причем под познанием предметов предполагается осмысление их свойств и признаков.

К концу первой стадии ребенок становится субъектом, т. е. выделяет себя из окружающего мира, осознает свое «Я». У него отмечаются первые признаки волевого управления своим поведением, и помимо познания предметов окружающего мира ребенок начинает познавать самого себя.

Вторая стадия — операционального мышления — относится к возрасту от двух до семи лет. Этот возраст, как известно, характеризуется развитием речи, поэтому

Имена

Гальперин Петр Яковлевич (1902-1988) — отечественный психолог. Начало его научной деятельности связано с историей развития общепсихопогической теории деятельности. На основе фундаментальных положений этой теории им был предложен и экспериментально обоснован метод поэтапного формирования умственных действий и понятий. Работы Гальперина дали начало обширному циклу экспериментальных исследований в области детской и педагогической психологии. Во время Великой Отечественной войны Гальперин проводил анализ восстановления движений у раненых на основе идей деятельностного подхода,

активизируется процесс интериоризацни внешних действий с предметами, формируются наглядные представления. В это время у ребенка наблюдается проявление эгоцентризма мышления, что выражается в трудности принятия позиции другого человека. В это же время наблюдается ошибочная классификация предметов из-за использования случайных или второстепенных признаков.

Третья стадия — стадия конкретных операций с предметами. Эта стадия начинается в возрасте семи-восьми лет и длится до 11-12 лет. В этот период, по мнению Пиаже, умственные операции становятся обратимыми.

Дети, достигшие этого уровня, уже могут давать логические объяснения выполняемым действиям, способны переходить с одной точки зрения на другую, становятся более объективными в своих суждениях. По мнению Пиаже, в этом возрасте дети приходят к интуитивному пониманию двух важнейших логических принципов мышления, которые можно выразить следующими формулами:

Первая формула заключается в том, что если А = В и В -= С, то А = С.

Вторая формула содержит утверждение, что А + В = В + А.

В это же время у детей проявляется способность, названная Пиаже сериацией. Суть данной способности заключается в возможности ранжировать предметы по какому-либо измеряемому признаку, например по весу, величине, громкости, яркости и др. Кроме того, в данный период у ребенка проявляется способность объединять предметы в классы и выделять подклассы.

Четвертая стадия — стадия формальных операций. Она охватывает период от 11-12 до 14-15 лет. При этом следует отметить, что развитие сформированных на данной стадии операций продолжается на протяжении всей жизни. На данной стадии развития у ребенка формируются способности выполнять операции в уме с использованием логических рассуждений и абстрактных понятий. При этом отдельные умственные операции превращаются в единую структуру целого.

В нашей стране широкое распространение получила теория формирования и развития интеллектуальных операций, предложенная П. Я. Гальпериным. В основу данной теории было положено представление о генетической зависимости между внутренними интеллектуальными операциями и внешними практическими действиями. Данный подход использовался и в других концепциях и теориях развития мышления. Но в отличие от других направлений, Гальперин высказал свои идеи в отношении закономерностей развития мышления. Он говорил о существовании поэтапного формирования мышления. В своих работах Гальперин выделил этапы интериоризации внешних действий, определил условия, обеспечивающие успешный перевод внешних действий во внутренние. Следует также отметить, что концепция Гальперина имеет большое значение не только для понимания сути процесса развития и формирования мышления, но и понимания психологической теории деятельности, так как в ней показан процесс освоения конкретного действия на уровне формирования мыслительных операций.

Гальперин считал, что развитие мышления на ранних этапах непосредственно связано спредметной деятельностью, с манипулированием предметами. Однако перевод внешних действий во внутренние с превращением их в определенные мыслительные операции происходит не сразу, а поэтапно. На каждом этапе преобразование заданного действия осуществляется лишь но ряду параметров. По мнению Гальперина, высшие интеллектуальные действия и операции не могут складываться без опоры на предшествующие способы выполнения того же самого действия, а те опираются на предшествующие им способы выполнения данного действия, и в конечном итоге все действия в основе своей опираются на наглядно-действенные способы.

По мнению Гальперина, существуют четыре параметра, по которым преобразуется действие. К их числу относятся: уровень выполнения; мера обобщения; полнота фактически выполняемых операций; мера освоения. При этом первый параметр действия может находиться на трех подуровнях: действия материальными предметами; действия в плане внешней речи; действия в уме. Три остальных параметра характеризуют качество сформированного на определенном подуровне действия: обобщенность, сокращенность, освоенность.

Процесс формирования умственных действий в соответствии с концепцией Гальперина имеет следующие этапы:

Проблемой развития и формирования мышления занимались и другие известные отечественные ученые. Так, огромный вклад в изучение данной проблемы внес Л. С. Выготский, который совместно с Л. С. Сахаровым исследовал проблему формирования понятий. В ходе экспериментальных исследовании были выделены три стадии процесса формирования понятий у детей.

На первой стадии происходит образование неоформленного, неупорядоченного множества предметов, которые могут обозначаться одним словом. Данная стадия имеет, в свою очередь, три этана: выбор и объединение предметов наугад; выбор на основе пространственного расположения предметов; приведение к одному значению всех ранее объединенных предметов.

На второй стадии происходит образование понятий-комплексов на основе отдельных объективных признаков. Исследователями было выделено четыре типа комплексов: ассоциативный (любая внешне замеченная связь берется как достаточное основание для отнесения предметов к одному классу); коллекционный (взаимное дополнение и объединение предметов на основе частного функционального признака); цепной (переход в объединении от одного признака к другому так, что одни предметы объединяются на основании одних, а другие — совершенно иных признаков, причем все они входят в одну и ту же группу); псевдопонятие.

И наконец, на третьей стадии происходит образование настоящих понятий. Эта стадия также включает в себя несколько ступеней: потенциальные понятия (выделение группы предметов по одному общему признаку); истинные понятия (выделение существенных признаков и на их основе объединение предметов).

В последние годы появился целый ряд новых концепций развития мышления. Активное формирование новых подходов наблюдается в рамках разработки проблемы искусственного интеллекта. Одной из наиболее ярких концепций такого типа является информационная теория интеллектуально-когнитивного развития, предложенная Кларом и Уоллесом. Авторы данной теории предполагают, что ребенок с рождения обладает тремя качественно различными иерархически организованными типами продуктивных интеллектуальных систем. К их числу относятся: система обработки воспринимаемой информации и переключения внимания с одного ее вида на другой; система, ответственная за постановку целей и управление целенаправленными действиями; система, отвечающая за изменение существующих систем первого и второго типов и создание новых подобных систем.

В рамках данной теории был выдвинут ряд гипотез, касающихся особенностей функционирования систем третьего типа. В том числе:

1. В период, когда обработка поступающий извне информации не производится (например, человек спит), системы третьего типа занимаются переработкой ранее поступившей информации. Причем эта процедура всегда предшествует умственной активности.

2. Цель этой переработки заключается в выявлении следствий предыдущей активности, являющихся наиболее устойчивыми, а также в определении характера согласованности между вновь выявленными устойчивыми элементами.

3. На основании осуществленных выше операций на последующем этапе происходит порождение новой системы первого или второго типа.

4. Формируемая новая система более высокого уровня включает в себя в качестве элементов предшествующие системы.

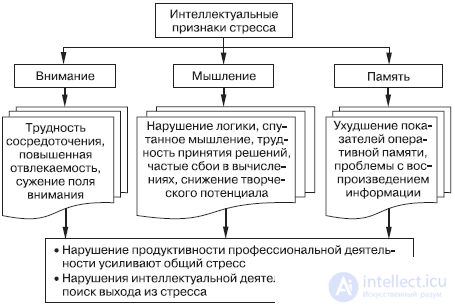

При стрессе обычно страдают все стороны когнитивной деятельности, в том числе такие базовые свойства интеллекта, как память и внимание.

Следует также отметить возможное нарушение нормального взаимодействия полушарий мозга при сильном эмоциональном стрессе в сторону большего доминирования правого, «эмоционального» полушария, и уменьшение влияния левой, «логической» половины коры больших полушарий на сознание человека. Все вышеназванные процессы не только являются следствием развития психологического стресса, но и препятствуют его успешному и своевременному разрешению, так как снижение мыслительного потенциала затрудняет поиски выхода из стрессорной ситуации.

В. Л. Марищук и В. И. Евдокимов пишут, что многие феномены нарушения мыслительных процессов при стрессе могут быть объяснены исходя из физиологического понятия доминанты. Согласно мнению данных авторов, при психической напряженности, вызванной острым стрессом, доминанта по закону отрицательной индукции временно гасит другие очаги возбуждения, являющиеся физиологическими субстратами других мнений, более обоснованных мотивов, истинных знаний. По этому поводу они пишут:

«Если пользоваться психологическими терминами, то при этом возникает особая психологическая установка, через призму которой осмысливается наличная и вновь поступающая информация (как через “кривое зеркало”). Прошлый опыт, знания, мотивы временно погашены, и оценка ситуации соизмеряется только с эталоном данной установки, хотя бы и глубоко ложной. Все, что подлежит осмыслению, может видеться в ложном свете, оцениваться тенденциозно, и человеку кажется в данный момент, что он прав (ведь все остальные источники внутренней информации временно погашены).

Дело осложняется и в связи с тем, что доминанта (пока она функционирует и подкрепляется эмоциями) малоуязвима. Как отмечал академик А. Ухтомский, доминанта действует по особым законам – она усиливается независимо от того, положительные или отрицательные воздействия на нее направлены.

На языке психологии это означает, что убедительные аргументы порой отбрасываются, а ошибочные мотивы торжествуют. Характерно, что, когда напряженность прекращается, когда отрицательная индукция от доминирующего очага перестает оказывать свое воздействие и в сознании начинает воспроизводиться все, что было в разумном опыте, мы будто бы “прозреваем” от “отравления эмоциями” и порою не можем понять, как же проходили мимо очевидных аргументов, почему мы упрямились, почему грубили, а иногда совершали негативные поступки вопреки собственным ценностным ориентациям»

Рис. 7. Интеллектуальные признаки стресса.

Интеллектуальные изменения, имеющие место во время стресса, показаны на рис. 7.

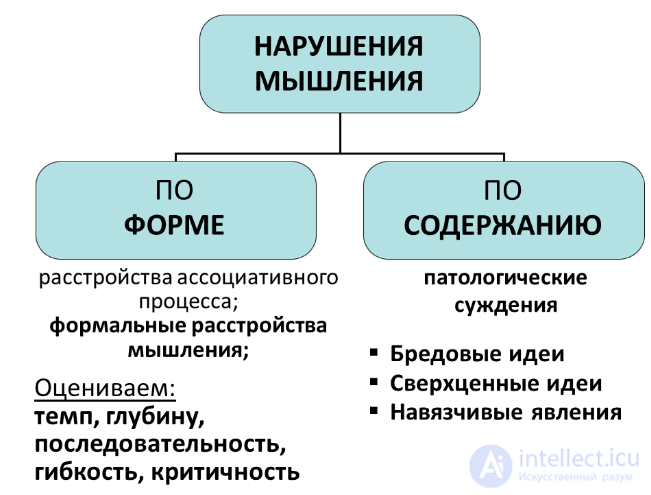

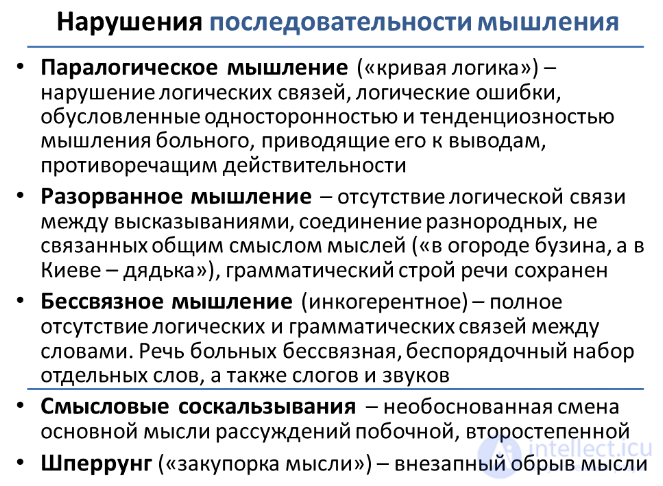

Эта рубрика включает ряд нарушений способа мышления по форме: изменение его темпа, подвижности, стройности, целенаправленности.

рис. Нарушения мышления на уровне (аутистическое, архаическое, религиозное, эгоцентрическое, социальное мышление

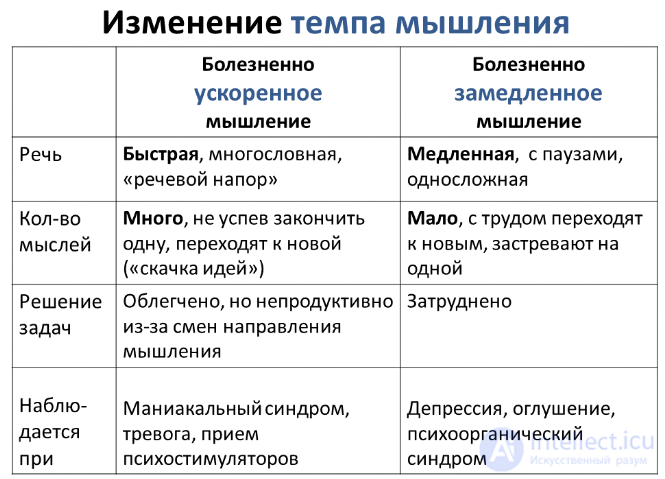

Болезненно ускоренное мышление. Характеризуется увеличением речевой продукции в единицу времени. В основе лежит ускорение течения ассоциативного процесса. Течение мысли обусловливается внешними ассоциациями, каждая из которых является толчком для новой тематики рассуждений. Ускоренный характер мышления приводит к поверхностным, поспешным суждениям и умозаключениям. Больные говорят торопливо, без пауз, отдельные части фразы связаны между собой поверхностными ассоциациями. Речь приобретает характер «телеграфного стиля» (больные пропускают союзы, междометия, «проглатывают» предлоги, приставки, окончания). «Скачка идей» - крайняя степень ускоренного мышления.

Болезненно ускоренное мышление наблюдается при маниакальном синдроме, эйфорических состояниях.

Болезненно замедленное мышление. В отношении темпа представляет собой противоположность предыдущего расстройства. Часто сочетается с гиподинамией, гипотимией, гипомнезией. Выражается в речевой заторможенности, застреваемости. Ассоциации бедны, переключаемость затруднена. Больные в своем мышлении не в состоянии охватить широкий круг вопросов. Немногочисленные умозаключения образуются с трудом. Больные редко проявляют речевую активность спонтанно, их ответы обычно немногословны, односложны. Иногда контакт вообще не удается установить. Это расстройство наблюдается при депрессиях любого происхождения, при травматическом поражении головного мозга, органических, инфекционных заболеваниях, эпилепсии.

Разорванное мышление характеризуется отсутствием в речи больных логических согласований между словами, грамматические связи при этом могут быть сохранены. Тем не менее речь больного может быть совершенно непонятной, лишенной всякого смысла, например: «Кто может выделить временное расхождение относительности понятий, включенных в структуру миробытия» и т.п.

При бессвязном мышлении отсутствуют не только логические, но и грамматические связи между словами. Речь больных превращается в набор отдельных слов или даже звуков: «возьму… сама попаду…день-пень… ах-ха-ха… лень» и т.п. Это расстройство мышления встречается при шизофрении, экзогенно-органических психозах, сопровождающихся аментивным помрачением сознания.

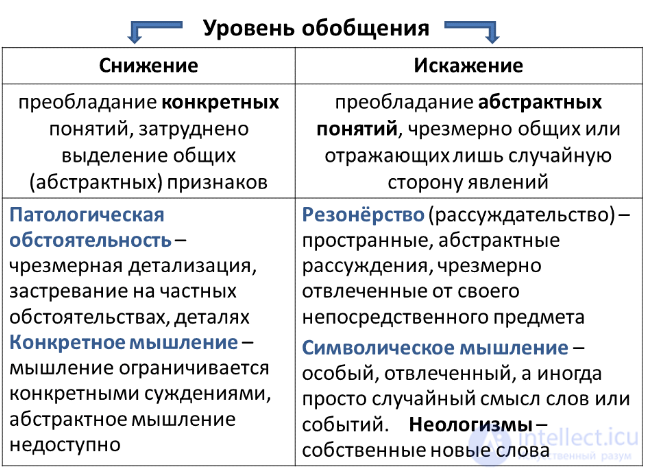

Резонерство (бесплодное мудрствование, рассуждательство). Мышление с преобладанием пространных, отвлеченных, туманных, часто малосодержательных рассуждений на общие темы, по поводу общеизвестных истин, например, на вопрос врача «как вы себя чувствуете?» долго рассуждают о пользе питания, отдыха, витаминов. Этот вид мышления чаще всего встречается при шизофрении.

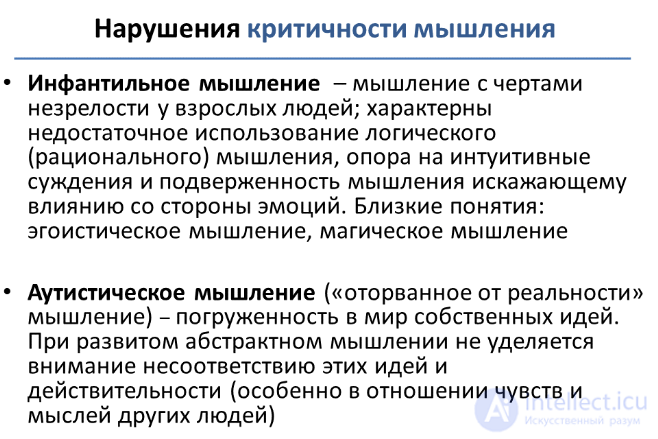

Аутистическое мышление (от слова аутос – сам) – мышление, оторванное от реальности, противоречащее реальности, не соответствующее реальности и не корригирующееся реальностью. Больные теряют связи с действительностью, погружаются в мир собственных причудливых переживаний, представлений, фантазий, непонятных окружающим. Аутистическое мышление относится к основным симптомам шизофрении, но может встречаться и при других заболеваниях и патологических состояниях: шизоидная психопатия, шизотипические расстройства.

Символическое мышление. Мышление, при котором обычным, общеупотребимым словам придается особый, отвлеченный, понятный лишь самому больному смысл. При этом слова и понятия часто заменяются символами или новыми словами (неологизмами), больные разрабатывают собственные языковые системы. Примеры неологизмов: «зеркаластр, пенснэхо, электрическая эксквозочка». Этот вид мышления встречается при шизофрении.

Патологическая обстоятельность (детализированность, вязкость, инертность, тугоподвижнгость, торпидность мышления). Характеризуется склонностью к детализации, застреванию на частностях, «топтанием на месте», неспособностью отделить главное от второстепенного, существенное от несущественного. Переход от одного круга представлений к другому (переключение) затруднен. Прервать речь больных и направить в нужное русло очень трудно. Это разновидность мышления чаще всего встречается у больных эпилепсией, при органических заболеваниях головного мозга.

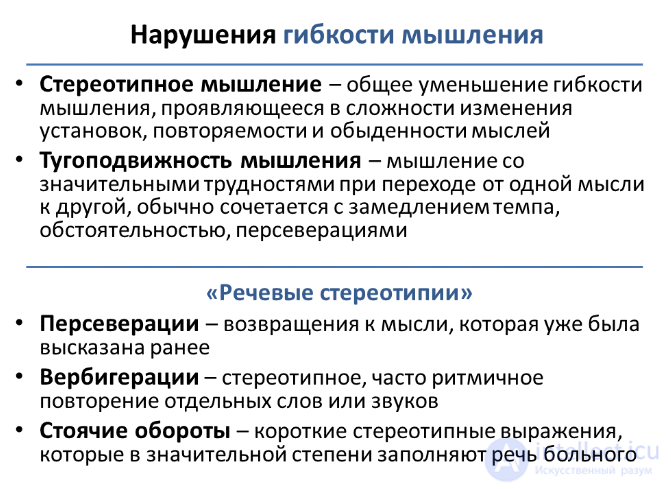

Персеверация мышления. Характеризуется повторением одних и тех же слов, фраз, в связи с выраженным затруднением переключаемости ассоциативного процесса и доминированием какой-либо одной мысли, представления. Это расстройство встречается при эпилепсии, органических заболеваниях головного мозга, у депрессивных больных.

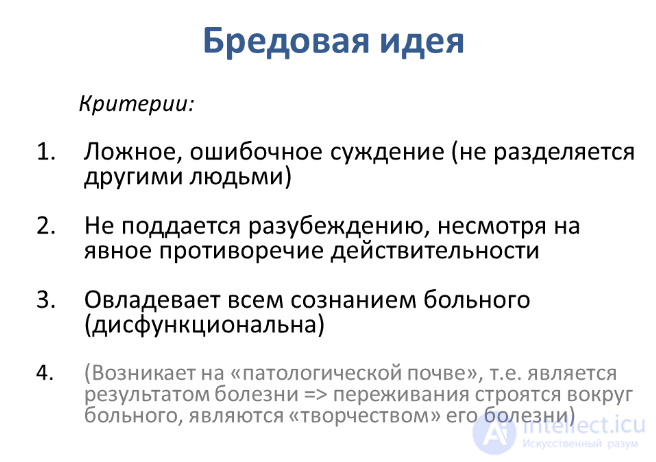

Включают в себя бредовые, сверхценные и навязчивые идеи.

Представляют собой ложные, ошибочные суждения (умозаключения), возникшие на болезненной основе и недоступные критике и коррекции. Заблуждающегося, но здорового человека рано или поздно можно либо разубедить, либо он сам поймет ошибочность своих взглядов. Бред же, являясь одним из проявлений расстройства психической деятельности в целом, может быть устранен только посредством специального лечения. По психопатологическим механизмам бредовые идеи делятся на первичные и вторичные.

Первичный бред, или бред толкования, интерпретации вытекает непосредственно из расстройств мышления и сводится к установлению неправильных связей, неправильному пониманию взаимоотношений между реальными объектами. Восприятие здесь обычно не страдает. Изолированно первичные бредовые идеи наблюдаются при сравнительно легких психических заболеваниях. Болезненной основой здесь чаще всего является патологический характер или личностные изменения.

Вторичный, или чувственный бред представляет собой производное от других первичных психопатологических расстройств (восприятия, памяти, эмоций, сознания). Выделяют галлюцинаторный, маниакальный, депрессивный, конфабуляторный, образный бред. Из сказанного следует, что вторичный бред возникает на более глубоком уровне расстройства психической деятельности. Этот уровень или «регистр», как и генетически связанный с ним бред, называют параноидным (в отличии от первичного – паранойяльного).

По содержанию (по теме бреда) все бредовые идеи можно разделить на три основные группы: преследования, величия и самоуничижения.

К группе идей преследования относятся бред отравления, отношения, воздействия, собственно преследования, «любовного очарования».

Бредовые идеи величия также разнообразны по содержанию: бред изобретательства, реформаторства, богатства, высокого происхождения, бред величия.

К бредовым идеям самоуничижения (депрессивный бред) относят бред самообвинения, самоуничижения, греховности, виновности.

Депрессивные фабулы обычно сопровождаются подавленностью и предъявляются астенично. Параноидный бред может быть как астеничным, так и стеничным («преследуемый преследователь»).

Паранойяльный синдром характеризуется систематизированным бредом отношения, ревности, изобретательства. Суждения и умозаключения больных внешне производят впечатление вполне логичных, однако они исходят из неверных посылок и ведут к неверным выводам. Этот бред тесно связан с жизненной ситуацией, личностью больного, либо измененной психическим заболеванием, либо являющейся патологической от самого рождения. Галлюцинации обычно отсутствуют. Поведение больных с паранойяльным бредом характеризуется сутяжничеством, кверулянтскими тенденциями, иногда агрессивностью. Наиболее часто этот синдром наблюдается при алкогольных, пресенильных психозах, а также при шизофрении и психопатиях.

Параноидный синдром. Характеризуется вторичным бредом. К группе параноидных синдромов относятся галлюцинаторно-бредовой, депрессивно-бредовой, кататоно-бредовой и некоторые другие синдромы. Параноидные синдромы встречаются как при экзогенных, так и при эндогенных психозах.

При шизофрении часто наблюдается один из наиболее типичных вариантов галлюцинаторно-параноидного синдрома – синдром Кандинского-Клерамбо, который складывается из следующих симптомов: псевдогаллюцинации, психические автоматизмы, бредовые идеи воздействия. Автоматизмами называют явление утраты чувства принадлежности самому себе мыслей, эмоциональных переживаний, действий. По этой причине психические акции больных субъективно воспринимаются как автоматические. Г. Клерамбо (1920) описал три вида автоматизмов:

Идеаторный (ассоциативный) автоматизм проявляется в чувстве построннего вмешательства в течение мыслей, их вкладывание или отнятие, обрывы (шперрунги) или наплывы (ментизм), ощущение, что мысли больного становятся известны окружающим (симптом открытости), «эхо мыслей», насильственная внутренняя речь, вербальные псевдогаллюцинации, воспринимаемые как ощущение передачи мыслей на расстояние.

Сенсорный (сенестопатический, чувственный) автоматизм. Для него характерно восприятие различных неприятных ощущений в теле (сенестопатии), чувство жжения, скручивания, боли, полового возбуждения в качестве сделанных, специально вызванных. Вкусовые и обонятельные псевдогаллюцинации могут рассматриваться в качестве вариантов этого автоматизма.

Моторный (кинэстетический, двигательный) автоматизм проявляется ощущением вынужденности некоторых действий, поступков больного, которые совершаются помимо его воли или вызваны воздействием извне. При этом больные часто испытывают мучительное чувство физической несвободы, называя себя «роботами, фантомами, марионетками, автоматами» и т.д. (чувство овладения).

Объяснение подобных внутренних переживаний при помощи воздействия гипнозом, космическими лучами

продолжение следует...

Часть 1 12 Мышление как психический процесс , его формы, виды, свойства, механизмы,развитие и расстройства, патология

Часть 2 12.4. Основные виды умственных операций - 12 Мышление как психический

Часть 3 Мышление с точки зрения психологии - 12 Мышление как психический

Часть 4 - 12 Мышление как психический процесс , его формы, виды,

Часть 5 Заключение - 12 Мышление как психический процесс , его формы,

Статью про мышление я написал специально для тебя. Если ты хотел бы внести свой вклад в развитие теории и практики, ты можешь написать коммент или статью отправив на мою почту в разделе контакты. Этим ты поможешь другим читателям, ведь ты хочешь это сделать? Надеюсь, что теперь ты понял что такое мышление, виды мышления, развитие мышления, паталогия мышления, механизмы мышления, теории мышления, свойства мышления и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Общая психология

Комментарии

Оставить комментарий

Общая психология

Термины: Общая психология