Лекция

Это окончание невероятной информации про изучение памяти.

...

src="/th/25/blogs/id12319/2debeb0293c788f5f0bce1fc792f44a8.png" data-auto-open loading="lazy" alt="Изучение индивидуальных особенностей памяти ученика на педагогической пактике и в повседневной работе педагога" >

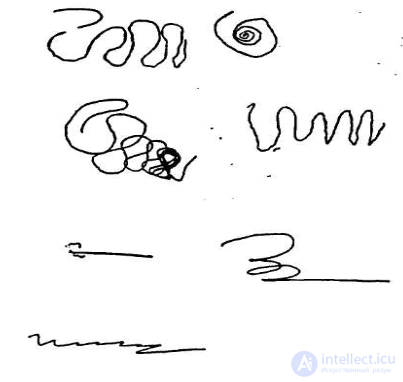

В этой пиктограмме могли бы насторожить очень абстрактные ассоциации к словам «разлука» и «справедливость». Однако общая ее живость и разнообразие, легкость и простота оформления, наконец, полное воспроизведение всех заданных слов убеждают в том, что и эти две ассоциации были не выхолощенными, а подлинно абстрактными символами.

Рисунок 1 – Пиктограмма здоровой студентки

Совершенно иначе выглядят пиктограммы, составленные больными шизофренией с выхолощенностью и бессодержательностью ассоциации (рис. 2).

Рисунок 2 – Выхолощенные бессодержательные символы.

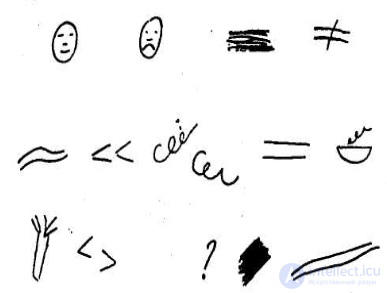

Этой больной были предложены те же слова, но их нет надобности здесь расшифровывать. Ни в момент составления пиктограммы, ни при воспроизведении (которое оказалось совершенно невозможным, несмотря на то, что при заучивании 10 слов больная обнаружила хорошие возможности удержания) она не могла объяснить, почему «веселый праздник» она сможет вспомнить по крестику, а «развитие» – по галочке, «болезнь» – по двум точкам, а «дружбу» по одной. Некоторые испытуемые (в большинстве случаев это свойственно больным шизофренией, но в нескольких случаях за десятки лет такие пиктограммы составляли и перенесшие энцефалит и страдавшие эпилептическими припадками) пытаются ассоциировать понятие с различными очертаниями линии. Так, например, больной символизирует «веселый праздник» округлыми очертаниями извилистой линии (вверху) и разлуку– угловатой зигзагообразной линией (внизу). Он никак не объясняет, почему обозначает «счастье» прямой линией, упирающейся в бесформенный комок над «разлукой», а «сомнение» – прямой линией, упирающейся в зигзаг.

Геометрическая символизация понятий вообще очень часто встречается в пиктограммах больных шизофренией. Так, например, больной шизофренией, составивший пиктограмму из одних геометрических форм, символизирует «сомнение» как круг, но затем начинает сомневаться, правильно ли он избрал диаметр круга. Он говорит, что «круг – это неуверенность», и совершенно серьезно спрашивает экспериментатора: «Как по-вашему, будет ли «неуверенность» уже или шире «сомнения» по площади?».

Приведем примеры еще двух выхолощенных пиктограмм, составленных больными шизофренией (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Символические зигзаги (больного шизофренией)

Рис 4 – Пиктограмма больного шизофренией

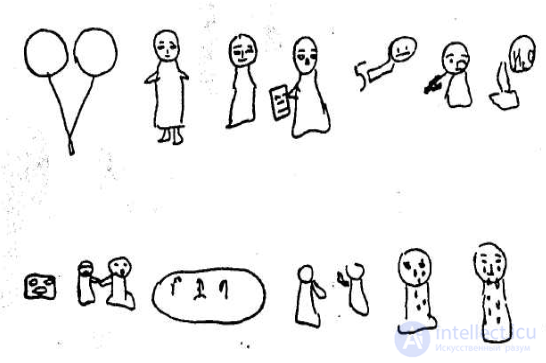

Их нет смысла расшифровывать, так как лишь отдельные штрихи-символы (на рис. 4 в центре спираль, поднимающаяся кверху, обозначает «счастье», а спускающаяся вниз рядом – «болезнь»). В основном же стрелки, галочки, линии, крестики и кружочки лишены объективного содержания и даже для самих больных не служат средством связи и запоминания; попытки прочитать свою пиктограмму, т.е. припомнить заданные слова оказываются безуспешными. Следует также привести некоторые пиктограммы, которые по внешнему виду производят впечатление простых и конкретных, но при более тщательном психологическом анализе обнаруживают признаки глубокой патологии мышления. На рис. 5 изображена пиктограмма больной шизофренией с вербальным галлюцинозом. Ассоциации больной носят конкретный, содержательный характер, но они поражают своей стереотипией как в содержании, так и в исполнении рисунков.

Последняя пиктограмма носит также конкретный характер. Расстройства мышления обнаруживаются здесь не в рисунках, а в объяснениях больной (шизофрения, дефектное состояние)

Некоторые слова больная воспроизводит приблизительно, другие не может вспомнить. Объяснения ее свидетельствуют о причудливом расплывчатом характере ассоциаций и одновременно о значительной инертности их, так как на выбор некоторых новых образов влияют предшествующие образы и мысли больной (болезнь – труд, пьяница – забор).

Рис 5 – Стереотипные рисунки

В целом методика «пиктограммы» очень многогранна, она позволяет делать многие наблюдения относительно существенных особенностей психики больных.

Цель исследования: установить роль системы вспомогательных пиктографических знаков в расширении объема памяти.

Материал и оборудование: наборы слов, тестовый бланк для пиктограмм размером в стандартный лист, разделенный на 20 клеточек, протокол исследования, бумага, карандаши или ручки для записи и рисования, секундомер.

Процедура исследования

Исследование состоит из двух опытов, которые проводятся с одним испытуемым..

Опыт № 1

Задача первого опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлеченные понятия классическим методом удержания членов ряда.

Материалом для запоминания служат 20 отвлеченных понятий равного объема. Экспериментатор четко читает в ходе опыта слова-понятия, делая между каждым из них короткую паузу в 10–12 с. По прочтении всех 20 слов пауза длится 5 м., после которой испытуемому в письменном виде предлагается в протоколе записать запомнившиеся слова, по возможности сохраняя их порядок:

Инструкция испытуемому. «Я прочту вам 20 слов. Слушайте меня внимательно и запоминайте их. Когда я скажу «Пишите!», запишите в протоколе те слова, которые Вы запомнили, сохраняя по возможности порядок их предъявления. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать».

Слова для запоминания в первом опыте:

|

1. Санкция |

8. Уверенность |

15. Законность |

|

2. Фантазия |

9. Терпение |

16. Одиночество |

|

3. Надстройка |

10. Понятие |

17. Узнавание |

|

4. Обобщение |

11. Отречение |

18. Способность |

|

5. Вероятность |

12. Мышление |

19. Индукция |

|

б. Эстетика |

13. Пространство |

20. Сочинение |

|

7. Интуиция |

14. Созидание |

|

После опыта записывается в протокол словесный отчет испытуемого о способе, который он использовал для запоминания слов и наблюдения экспериментатора.

Опыт № 2

Задача второго опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлеченные понятия при удержании членов ряда методом пиктограмм.

Второй опыт проводится не раньше, чем через 30 мин после окончания первого. Экспериментальным материалом. так же как и в первом опыте, служат отвлеченные понятия, того же количества и объема.

В этом опыте испытуемому дают тестовый бланк для зарисовок в его клеточках предложенных на запоминание понятий. В этих же клеточках он может потом вспомнившиеся понятия воспроизвести. Читать понятия экспериментатор должен четко, делая паузу между каждым словом для зарисовки не более 10–12 с. По прочтении всех 20 понятий пауза длится 5 мин. Затем, по сигналу: «Пишите!» испытуемый воспроизводит запомнившиеся понятия, а затем дает отчет о том, как он их связывал с рисунками.

Бланк для зарисовок, представляющий собой стандартный лист бумаги, разделенный на 20 пронумерованных в левом верхнем углу клеточек, дают испытуемому перед инструкцией.

Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам 20 слов. Это – отвлеченные понятия. Слушайте их внимательно и, чтобы лучше запомнить, зарисуйте каждое в соответствующей клеточке предложенного Вам бланка. Качество рисунков значения не имеет, но писать слова, буквы и цифры в клеточках не разрешается. Когда будут прочитаны и зарисованы все 20 слов, переверните лист бланка, чтобы не видеть свои рисунки. После паузы, я скажу: «Пишите!». Тогда Вы переверните бланк на лицевую сторону и в каждой клеточке запишите те понятия, которые в соответствии с рисунком запомнили. Все ли Вам понятно? Если да, то приготовьтесь слушать, рисовать и запоминать!»

Слова для запоминания во втором опыте:

|

1. Эрудиция |

8. Авантюризм |

15. Невежество |

|

2. Восприятие |

9. Равнодушие |

16. Отношение |

|

3. Базис |

10. Раздумие |

17. Ликование |

|

4. Абстракция |

11. Призвание |

18. Склонность |

|

5. Возможность |

12. Ощущение |

19. Аналогия |

|

6. Этика |

13. Отражение |

20. Суждение |

|

7. Констатация |

14. Разрушение |

|

Обработка результатов

Показателем объема памяти на отвлеченные понятия является количество правильно воспроизведенных в каждом опыте слов. Поскольку ошибочно воспроизведенные слова используются для анализа процесса опосредованного запоминания, то и правильно воспроизведенные слова и показатели ошибочно воспроизведенных заносятся в сводную таблицу:

|

Слова, воспроизведенные |

Опыт 1 |

Опыт 2 |

|

правильно неправильно |

|

|

Анализ результатов

Сопоставляя результаты обоих опытов по количественным и качественным показателям и словесным отчетам нужно установить различия в непосредственном и опосредованном запоминании. В ходе их анализа важно показать целесообразность зарисовок как средств для запоминания.

В обсуждении результатов желательно проследить xарактер связи запомнившегося с содержанием зарисовок, особенно если воспроизведение было успешным. Использование зарисовок, то есть пиктограмм, для запоминания абстрактного материала возможно при развитом мышлении испытуемого. Можно выделить в этой связи типологию зарисовок. Люди с преобладающим их абстрактным мышлением чаще рисуют в клеточках символы, например, волнистые линии, наборы точек, математические знаки и тому подобное. Те, у кого преобладает образное мышлени предпочитают рисовать нечто конкретное: цветы, деревья, антропоморфизированные объекты и др.

Если в обоих опытах данного исследования приняла участие группа испытуемых, то можно сравнить рисунки испытуемых и выяснить, в каких случаях и какие именно рисунки благоприятствовали запоминанию, а характер каких из них приводил к ошибочным воспроизведениям. В том случае, когда испытуемые участвовали еще и в исследовании 8, появляется основа для обобщений и выводов относительно значения вспомогательных средств, то есть смысловых связей и рисунков для удержания и воспроизведения слов.

Цель работы. Определение объема кратковременной и долговременной памяти.

Контрольные задачи. Определить объем кратковременной и долговременной памяти у каждого студента учебной группы путем определения числа запомнившихся слов после каждого из пяти зачитываний исследователем 20 текстовых слов.

МЕТОДИКА 1. Заучивание 20 текстовых слов

Ход работы: Экспериментатор зачитывает 20 слов. Не должно быть слов, которые обозначают предметы, окружающие испытуемого в данный момент. Испытуемый воспроизводит письменно слова после каждого зачитывания в любом порядке (закрывая результаты предыдущего воспроизведения).

Оценка кратковременной памяти. Для оценки памяти рекомендуется построить график. На оси ординат откладывается число запомнившихся слов, по оси абсцисс – число повторений. Если к 5-му зачитыванию испытуемый запомнил 20 слов – удовлетворительно, если к 3-му – хорошо. Если число слов нарастает и к третьему зачитыванию устанавливается максимум, то это означает, что психической истощаемости не отмечается. Если испытуемый воспроизводит мало слов и после 2–4 повторений количество их уменьшается, то это свидетельствует об истощаемости. Вплетение лишних слов расценивается как один из признаков ослабления психической деятельности.

МЕТОДИКА 2. Производится запоминание и воспроизведение текста со смысловой связью.

Проверка долговременной памяти. Примерно через 0,5 часа просят повторить эти слова. Воспроизведение 2/3 слов удовлетворительно. Затем проводится воспроизведение текста со смысловой связью. Сравнивают это воспроизведение сразу после зачитывания и через 0,5 часа с запоминанием 20 слов без смысловой связи

В протоколе и на классной доске в виде таблицы записывают результаты исследования у различных испытуемых и делают вывод об индивидуальных различиях памяти и значении ассоциативной (смысловой) памяти у человека.

Анализ результатов проведенной работы. Результаты опыта запишите в виде протокола. Сформулируйте выводы из приведенных лабораторных исследований, сделайте резюме.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ 1.

20 предлагаемых слов и их порядковые номера.

Закройте текст, на листике напишите слова с их порядковыми номерами.

|

|

Продуктивность запоминания вы сможете вычислить по формуле:

|

количество правильно воспроизведенных слов |

х 100 % |

|

количество предлагаемых слов |

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ 2.

В течение 60 секунд прочитайте тест. В нем выделены жирным шрифтом и пронумерованы 10 главных мыслей. Попытайтесь воспроизвести их, сохраняя указанную последовательность.

В 1912 году в Атлантическом океане произошла катастрофа. Огромный пассажирский пароход «Титаник», шедший первым рейсом из Европы в Америку, столкнулся в тумане с плавающей ледяной горой – айсбергом. 1) Получил пробоину и стал тонуть. 2) «Спустить шлюпки!» – скомандовал капитан. Но шлюпок оказалось недостаточно. 3) Их хватило только на половину пассажиров. Женщины и дети – к сходням, мужчинам надеть спасательные пояса», – раздалась вторая команда. 4) Мужчины молча отошли от борта. Пароход медленно погружался в темную холодную воду. 5) Вот началась посадка в последнюю шлюпку. 6). И вдруг к сходням крича бросился какой-то толстяк с перекошенным от страха лицом. 7) Расталкивая женщин и детей, он пытался вскочить в шлюпку. 8)Послышался щелчок – это капитан выстрелил из пистолета. 9) Трус упал на палубу мертвый. 10) Но никто не оглянулся в его сторону.

Формула:

|

количество правильно воспроизведенных мыслей |

х 100 % |

|

количество выделений в тексте |

Сложив цифры, полученные по двум методикам, а затем разделив сумму на два, вы узнаете среднюю продуктивность запоминания. 90–100 – отличный результат; 70–90 – очень хороший результат; 50–69 – хороший; 30–49 – удовлетворительный; 10–29 – плохой; 0–9 – очень плохой.

Эта методика одна из наиболее часто применяющихся. Предложена А.Р. Лурия. Используется для оценки состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности внимания. Методика позволяет исследовать процессы памяти, запоминания, сохранения и воспроизведения.

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при остальных методиках, необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. Перед началом опыта экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и двухсложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор привыкает к какому-либо одному ряду слов, но желательно пользоваться не одним, а несколькими наборами, чтобы испытуемые не могли их друг от друга услышать.

Первое объяснение. «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда окончу читать, сразу же повторите столько, сколько запомните. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?»

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, экспериментатор в своем протоколе ставит крестики под этими словами (см. форму протокола). Затем он продолжает инструкцию (второй этап).

Продолжение инструкции. «Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, и вы опять должны повторить их – и те, которые вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили,– все вместе, в любом порядке».

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 3,4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: «Еще раз».

В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяют, – ставит и под ними крестики.

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, экспериментатор останавливает его; никаких разговоров во время этого опыта допускать нельзя.

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим экспериментам, а в конце исследования, спустя 50–60 минут, снова спрашивает у исследуемого эти слова (без напоминания). В результате протокол опыта принимает следующий вид:

|

|

лес |

хлеб |

окно |

стул |

вода |

брат |

конь |

гриб |

игла |

мед |

огонь |

|

1 |

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

2 |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

|

+ |

|

|

+ |

|

3 |

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

+ |

|

|

+ |

|

4 |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

0 |

|

5 |

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

|

|

Спустя час |

|

0 |

|

|

|

0 |

|

0 |

|

|

|

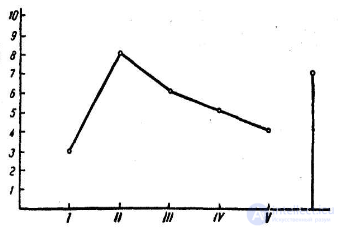

По этому протоколу может быть составлена «кривая запоминания». Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной – число правильно воспроизведенных слов. По данному примерному протоколу кривая примет следующий вид (рис. 1).

Рисунок 1. Кривая запоминания.

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей запоминания испытуемых. На большом количестве здоровых исследуемых установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и детей школьного возраста, кривая запоминания носит примерно такой характер: 5, 7, 9, или 6, 8, 9 или 5, 7, 10 и т.д., т.е. к третьему повторению исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при последующих повторениях удерживается на числах 9 или 10. В приведенном протоколе кривая (4, 4, 5, 3, 5) свидетельствует о плохой памяти и инактивности исследуемого. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что исследуемый воспроизвел одно лишнее слово «огонь» и в дальнейшем при повторении «застрял» на этой ошибке. Такие повторяющиеся «лишние» слова, по наблюдениям некоторых психологов, встречаются при исследовании больных, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга, а также иногда у больных шизофренией в период интенсивной медикаментозной терапии. Особенно много таких «лишних» слов продуцируют дети в состоянии расторможенности и взрослые по окончании или перед началом синдромов расстройств сознания.

«Кривая запоминания» может указывать и на ослабление активного внимания и на выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, иногда он ко второму разу воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после каждой пробы воспроизведения – все меньше и меньше. В жизни такой человек страдает обычно забывчивостью и рассеянностью, но в основе его забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. Истощаемость внимания испытуемых не обязательно проявляется в кривой с резким спуском вниз (рис. 5), иногда кривая принимает зигзагообразный характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его колебаниях.

Рисунок 2. Кривая истощаемости внимания

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше.

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т.е. о фиксации следов воспринятого.

ЦИФРОВОЙ МАТЕРИАЛ («Метод Джекобса»)

Ход опыта. Испытуемым зачитывают ряды чисел с постоянно нарастающим количеством цифр. После команды «Записывайте» испытуемые должны записать запомнившиеся числа в том же порядке, как они были предъявлены.

Бланк протокола для экспериментатора (для испытуемого бланк не должен включать стимульный материал)

|

№ п/п |

Стимульный материал |

Ответ испытуемого в 1–4 опытах |

Количество ошибок |

Баллы |

|||

|

1 |

4 397 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

39 532 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

427 318 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

6 194 735 |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

59 174 236 |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

981 926 473 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

3 829 517 461 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего: |

|

|

|

|

|

|

В каждом опыте заготавливается 7 рядов цифр (в каждом опыте различные), содержащие последовательно 4, 5, 6, 7…10 элементов. Элементы ряда не должны быть связаны друг с другом логическими связями. Экспериментатор по одному разу читает по очереди каждый ряд, начиная с самого короткого. После прочтения каждого ряда через 2–3 секунды по команде «Пишите» испытуемый письменно воспроизводит в заготовленном заранее протоколе элементы ряда в том порядке, в котором они зачитывались экспериментатором. Независимо от результатов читаются все семь рядов. Опыт должен быть повторен 4 раза для получения более надежных результатов. Материал зачитывается громко, отчетливо и монотонно с интервалом в 1 секунду между элементами ряда. Промежуток между предъявлениями каждого ряда зависит от длины ряда; они должны быть достаточными для воспроизведения. Интервалы между опытами 5–7 минут.

Обработка результатов.

1. Сверить результаты каждого опыта с предъявляемым материалом. Знаком «+» отмечаются правильно воспроизведенные ряды. Ряды не воспроизведенные полностью или воспроизведенные с ошибками, или не в той последовательности, отмечаются знаком «-».

2. Составить сводную таблицу по результатам 4-х опытов и вычислить % правильно воспроизведенных рядов каждой длины за все опыты.

3. Вычислить (точность вычисления =0,5) объем памяти по формуле:

V = A +m/n

где А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел верно;

n – число опытов (n= 4); m – количество правильно воспроизведенных рядов > А.

4. Начертите график зависимости запоминаний от количества материала (по % правильно воспроизведенных рядов за все опыты).

При использовании этих методик важно учитывать возраст, уровень развития и индивидуальные особенности ученика, чтобы адаптировать их под конкретные условия и задачи исследования. Также важно обеспечить конфиденциальность и уважение к ученику при проведении исследования.

Изучение индивидуальных особенностей памяти ученика имеет высокую практическую значимость для педагога как на педагогической практике, так и в повседневной работе. Ниже приведены некоторые важные выводы и рекомендации по этой теме:

Индивидуальный подход: Каждый ученик имеет свои уникальные особенности памяти, и педагог должен учитывать их при планировании учебных занятий и заданий. Ученики могут различаться по типам памяти (визуальной, звуковой, оперативной и др.) и по стратегиям запоминания (ассоциации, повторение и др.). Педагог должен стараться адаптировать методику обучения к индивидуальным потребностям каждого ученика.

Помощь в развитии памяти: Память является важным инструментом обучения, и педагог может активно содействовать развитию памяти учеников. Это можно делать с помощью разнообразных тренировочных упражнений, игр, мнемонических приемов и методик, которые помогут ученикам улучшить свои навыки запоминания и воспроизведения информации.

Диагностика трудностей: изучение памяти также позволяет выявлять трудности учеников в этой области. Педагог может обратить внимание на симптомы памятевых проблем, такие как забывчивость, сложности с воспроизведением информации, и предоставить подходящую поддержку и коррекцию.

Индивидуализация обучения: Знание индивидуальных особенностей памяти позволяет педагогу создавать более эффективные учебные программы и материалы. Педагог может предлагать разнообразные задания и методики, которые соответствуют структуре и особенностям памяти учеников.

Мониторинг и оценка: Педагогический мониторинг памяти ученика может помочь оценить его прогресс и эффективность применяемых методов обучения. Это позволяет корректировать учебные стратегии в процессе обучения.

Поддержка и мотивация: Педагог может помогать ученикам развивать мотивацию к учению и саморегуляции, что также важно для успешной работы памяти. Поддержка и поощрение могут помочь ученикам преодолевать трудности и развивать свои когнитивные способности.

Итак, изучение индивидуальных особенностей памяти ученика является ключевым элементом педагогической работы. Это позволяет педагогу создавать более эффективные стратегии обучения, помогать ученикам развивать и улучшать свои навыки памяти, а также успешно преодолевать трудности, связанные с запоминанием и воспроизведением информации.

Часть 1 Изучение индивидуальных особенностей памяти ученика на педагогической пактике и в повседневной работе педагога

Часть 2 Сравнительное исследование непосредственного и опосредованного запоминания отвлеченных понятий - Изучение

Комментарии

Оставить комментарий

Общая психология

Термины: Общая психология