Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое кантианство, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое кантианство, этика канта, этика иммануила канта , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Этика. Кликните на вариант (или варианты ответов), если он правильный - то будет подсвечен зеленым цветом и вам будет зачислено пару монеток, а если неверный - то красным и будет снята монетка. Удачи в прохождении онлайн теста!

Этика ( лат. Ethica , от греч. Ήυος - обычай ) - одна из древнейших философских дисциплин, объектом изучения которой служат мораль , нравственность.

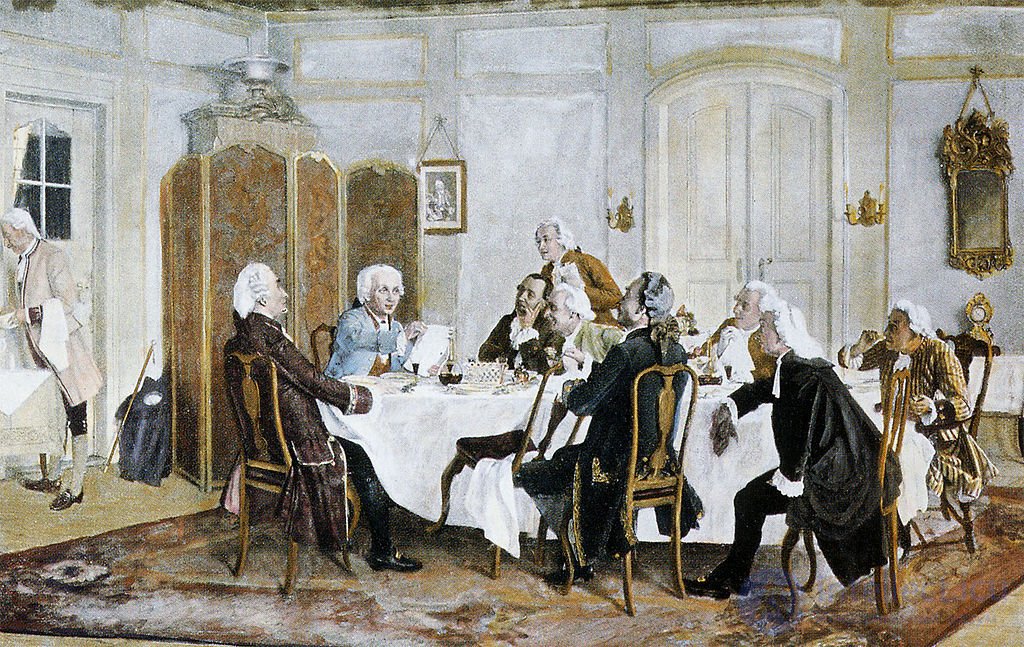

Этика немецкого философского рационализма стала высшим достижением этической теории Нового времени . Это период создания завершенных систем философии, высшим проявлением которой видится "практическая философия" - этика и эстетика. Выдающиеся ее представители: Иммануил Кант ( 1724 - 1804 ), Иоганн Фихте ( 1762 - 1814 ), Фридрих Шеллинг ( 1775 - 1854 ), Георг Гегель ( 1770 - 1831 ).

кантианство - это философия Иммануила Канта , немецкого философа, родившегося в Кенигсберге , Пруссия (ныне Калининград , Россия ). Термин кантианство иногда также используется для описания современных позиций в философии разума , эпистемологии и этике .

Философия Иммануила Канта - трансцендентальная философия. Многие называют Канта агностиком.

Этическое учение Канта изложено в таких его работах:

* "Лекции по этике" (1782)

* "Основы метафизики нравственности" ( 1785 )

* "Метафизика нравов" ( 1797 )

* "О изначально плохо в человеческой природе" ( 1792 )

* " Критика практического разума " ( 1788 ).

Кантовская этика являются деонтологической , вращаясь полностью вокруг долга , а не эмоции или конечных целей. Все действия выполняются в соответствии с некоторой базовой максимой или принципом, которые значительно отличаются друг от друга; на основании этого оценивается моральная ценность любого действия. этика канта основана на его взгляде на рациональность как на высшее благо и на его вере в то, что все люди в основе своей являются разумными существами. Это привело к самой важной части этики Канта - формулировке категорического императива , который является критерием того, является ли максима хорошей или плохой.

Проще говоря, этот критерий представляет собой мысленный эксперимент : попытаться универсализировать максиму (представив мир, в котором все люди обязательно действовали таким образом в соответствующих обстоятельствах), а затем посмотреть, будут ли максима и связанные с ней действия все еще возможны в такой мир. Например, удержание максимы убивает любого, кто вас раздражает, а ее универсальное применение приведет к самоуничтожению. Таким образом, придерживаться этой максимы иррационально, поскольку в конечном итоге ее невозможно придерживаться.

Универсализация максимы (утверждения) приводит к тому, что она действительна, или к одному из двух противоречий - противоречию в концепции (где максима, будучи универсализированной, больше не является жизнеспособным средством для достижения цели) или противоречию в воле (где воля человека противоречит тому, что подразумевает универсализация максимы). Первый тип ведет к «безупречному долгу», а второй - к «несовершенному долгу».

Таким образом, этика Канта фокусируется только на максиме, лежащем в основе действий, и оценивает их как хорошие или плохие исключительно на основании того, как они соответствуют разуму. Кант показал, что многие наши здравые взгляды на то, что хорошо или плохо, соответствуют его системе, но отрицал, что любое действие, совершенное по причинам, отличным от рациональных действий, может быть хорошим (спасение того, кто тонет просто из-за большой жалости к ним, - не морально хороший поступок). Кант также отрицал, что последствия какого-либо действия каким-либо образом способствуют моральной ценности этого действия, его аргументация заключалась в том (очень упрощенно для краткости), что физический мир находится вне нашего полного контроля, и, таким образом, мы не можем нести ответственность за события. что в нем происходит.

Формулировки категорического императива :

Среди философских трактатов по этике особенно выделяются труды И. Канта. Этика Канта во многих отношениях явилась вершиной философии морали нового времени. Среди классиков немецкой философии Кант уделил наибольшее внимание нравственности (причем именно ее специфике), и его этическая концепция, последовательно развитая в целом ряде специальных трудов, была наиболее разработанной, систематической и завершенной. Кант поставил целый ряд критических проблем, связанных с определением понятия нравственности. Одна из заслуг Канта состоит в том, что он отделил вопросы о существовании Бога, души, свободы -- вопросы теоретического разума -- от вопроса практического разума: что я должен делать? Практическая философия Канта оказала огромное воздействие на следующие за ним поколения философов (А. и В. Гумбольдты, А. Шопенгауэр, Ф. Шеллинг, Ф. Гельдерлин и др.).

Наибольшего внимания Кант уделил вопросу нравственности и ее этической концепции . Последовательно развитая в целом ряде специальных работ, она была наиболее разработанной, систематической и завершенной. Кант поставил целый ряд критических проблем, связанных с определением понятия нравственности. Одна из заслуг Канта состоит в том, что он отделил вопросы о существовании Бога , души , свободы - вопросы теоретического сознания - от вопроса практического разума.

Анализ моральной философии Кант осуществляет для разрешения противоречия между " миром природы " и "миром свободы" . Философия природы исследует объективные законы, "согласно которым все происходит" . Здесь царит принцип необходимости. Однако на основании познания законов природы нельзя объяснить имеющиеся в сознании человека идеи единства мира, вечности души и существование Бога. По мнению Канта, преодолеть противоречие между необходимостью и свободой может нравственная философия, определяет законы , "по которым все должно происходить" .

Он выделяет два уровня нравственной философии: эмпирическую и "чистую" , то есть опора на априорные принципы. Если опираться на эмпирическую философию, то никогда нельзя найти всеобщих законов. Поэтому моральная философия целиком основывается на своей "чистой части" , то есть на априорных принципах. Они возбуждают способность суждения для того, чтобы распознать их и помочь воли предоставить им практического применения. Как отмечает Кант, " метафизика нравственности имеет исследовать идею и принципы определенной возможной чистой воли".

"Среди наших понятий ... понятие нравственности важнейшее"

Истинное назначение ума не в том, чтобы породить волю как средство для какой-то цели , а в хорошей воли самой собой. Соответственно, ценность поступка не у той цели, ради которой он осуществляется, а в "принципе воления" безотносительно к объектам желания . Свобода видится именно как осуществление морально ценного, согласно принципу чистой воли, а не по каким-то корыстных соображений. К последним относятся, например, склонность, симпатия тощо.Кант предостерегает: "Поступок из чувства долга имеет полностью устранить влияние склонности и вместе с ней любой предмет воли".

Диалектика свободы и необходимости выстраивается следующим образом: обязанность с необходимостью требует поступка из уважения к закону; свобода - субъективный принцип воления. Свобода является реальной при условии, что в деятельности проявляет себя всеобщее - моральный закон . Словом, субъективный принцип воления в форме чистой уважения к практическому закона - это максима; объективный принцип отношения - это закон. Нравственные императивы (безусловное правило) имеют силу для воли каждого разумного существа. Они или гипотетический характер (содержат предписания умений), или категорический (содержат нравственные законы). Сравнивая способы действия воли, Кант противопоставляет в ее побуждениях чувственное и рациональноеи признает превосходство последнего. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Основанием для этого является последовательность, с которой может действовать воля. Если воля доминирует вопреки личным чувством , это означает, что моральная требование стало максимой поведения. Если же доминирует объект воздействия - это произвольный выбор, в котором отсутствует истина.

В этике Канта противопоставляется чистый и практический разум . Философ разводит понятия для того, чтобы выявить специфику каждого в становлении объективных нравственных законов и деятельность личности на основании этих законов. Поэтому он выдвигает понятие "чистый практический разум" . Оно отражает единство всеобщего в морали ( априорныенравственные законы) и индивидуально неповторимого (нравственные максимы). Проблема определяется так: может ли чистый разум включать в себя практическую основу, чтобы побудить волю для разумного (в формах человечности явленного) самореализации человека. Иначе говоря, Кант ищет всеобщие основания свободной нравственной деятельности: по необходимости субъекта чувствовать себя свободной личностью и быть такой по объективным результатам деятельности. Он раскрывает все возможные побуждения к практическому самореализации и показывает, что они подчиняют волю своим потребностям. То есть, человек, действующий в соответствии с "материальными практическими правилам" , определяет направление свободы "ниже способности желания" .

Говоря о возможности разума быть "законодательным разумом" , Кант называет условием для этого возможность ума определять волю самим собой (а не наклонностями). При таком условии он является проявлением "истинной высшей способности желания" . Воля свободна в строжайшем, то есть трансцендентальном смысле при условии, что ее основой служит "всеобщее законодательная форма". Согласно Канту, основной закон чистого практического разума требует: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать основой общественного законодательства" - то есть, чтобы каждый твой поступок был примером для всех " .

Ум, определяет собой волю, или "чистый разум" , сам есть практический разум. Именно он дает людям всеобщий закон, который является моральным законом.

Всеобщность нравственных законов проявляется в том, что каждый субъект приобретает понятие о законовидповидности своих поступков. Другое дело, что каждый вынужден прибегать к императивов . Такова воля относительно закона является зависимой. Зависимость выступает при этом в форме зобовьязаности, что и побуждает к поступку. "Чистый моральный закон" Кант называет "священным" на том основании и при том условии, что следствием его субъективный выбор (максима), которая соответствует всеобщему нравственному закону.

В способности разумно выбирать моральное добро и действовать по выбору человек утверждает свою человеческую достоинство . Угловой мнение философа, человек существует как цель сама собой, а не только как средство.

В связи с понятием всеобщего нравственного закона рассматривается понятие " счастье " . В этике Канта требование быть счастливым приобретает смысл нравственного долга: "человек должен быть счастливым, поскольку должна быть ею" . Счастье же означает деятельность и удовольствие не по признаку склонности, а из чувства долга. Смысл счастья видится положенным не в эмпирическом , а в умоосяжному мире. Конкретизируя мнению, философ пишет, что в практических посылках можно мыслить, по крайней мере как нечто возможное, "естественный и необходимый связь между сознанием нравственности и ожиданиям соизмеримого с ней счастье" . Но при условии, что счастье является следствием нравственности. Принципы поиска счастья не могут породить нравственность. нравственность- самоценна. Исходя из этого, Кант дает такое определение счастья: "Счастье - это такое состояние разумного существа в мире, когда все в ее существовании происходит согласно ее воле и желанию ..." . Чтобы подобное состояние было возможно, необходимо соответствие между счастьем и нравственностью. Наличие априорных нравственных законов доказывает, по мнению Канта, существование некой "высшей причины", что определяет соответствие воли разумных существ с моральным законом. Именно Поэтому " вознаграждение " за нравственность - в ощущении вечности, то есть в ощущении причастности к чему-то, что выше единичного (эмпирического и случайного) бытия . Наличие морального закона, согласно которому человек действует, определяя его как закон для себя, для блага чувствовать себя человеком, приводит, по Канту,бессмертие души . В "Заключении" к "Критики практического разума" звучит известная мысль Канта о месте человека во Вселенной: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне " .

Аскетизм этики Канта во многом вырастал на почве христианского образа мира и места человека в нем. Философ дал теоретическое обоснование ценности благотворительности вопреки субъективности человеческих чувств . Вместе с тем, в его этике человек поставлен выше Бога , поскольку допущение его существования выводится из наличия у человека априорных нравственных законов.

Кант утверждает примат практического разума над теоретическим, деятельности над познанием. Но что такое "практическое"? В широком смысле слова к практическому философствованию он причисляет этику, учение о государстве и праве, философию истории и религии, антропологию. Но в узком смысле термина практический разум у Канта означает разум законодательствующий, а значит, создающий принципы и правила морального поведения. [5, с. 116]

В "Критике чистого разума" изложена теория этики. В соответствии с воззрениями Канта на мораль "практическое есть все то, что возможно благодаря свободе" [7, т. 3, с. 658].

В основе "практического разума" Канта лежит тот же самый разум, что был теоретическим в "Критике чистого разума". Это один и тот же разум, но иначе применяемый, так как "практика" Канта не опирается на познание. Философ желает научной этики.

Кант придерживается принципа первенства вопросов моральности поведения человека над вопросами научного познания. У него теоретическое познание в состоянии самое большее побудить к активности моральную мысль человека. С другой стороны, возникает надежда, что в сфере морального действия человеку удастся соединиться с трансцендентным, стать ему причастным, приобщиться к его содержанию.

Этика - главная часть философии Канта. Именно с размышлений над антиномиями началось становление его "критицизма". Кант строил этику, основанную на принципах онтологической двойственности человека, рационализма, антинатурализма, ориентации на должное, автономности и априоризма. Под "автономностью" здесь понимается независимость моральных постулатов от внеморальных доводов и оснований.

Человек как онтологически двойственное существо, причастное к двум различным мирам - явлений и вещей в себе, - неизбежно приходил у Канта к этическому расщеплению самого себя и сферы своего поведения. Эмпирический индивид и трансцендентная личность не могут обладать одними и теми же мерками оценки, выбора и действия, так что следует строить этику, учитывая, что человек - гражданин двух миров и в моральном отношении, а высшая нравственность не может быть выведена из мотивов эмпирической жизни.

Рационализм кантовской этики означает, что не чувственные увлечения, не вспышки страсти и не порывы сердца, а разум должен судить о добре и зле. Этика, основанная на чувственных потребностях, не обеспечивает чистоты нравов. Жестокий нормативизм этики Канта противопоставляется описательной этике с ее ориентацией не на должное, а на реально существующее. Эту позицию он занял потому, что исходил из своего учения о двойственности человеческой природы. Кант считает схему всякого реально существующего морального поведения в принципе недостаточной и ущербной [5, с. 119]

Этика Канта автономна. Она ориентирована на некий независимый будто бы от привходящих соображений и стимулов идеал. Ни чувственные желание, ни эгоистическая расчетливость, ни апелляции к пользе или вреду вообще не должны приниматься в соображение [7, т. 4, с. 275].

Кант провозглашает мораль независимой от религии, а нравственный закон - невыводимым из религиозных заповедей. Философия Канта говорит, что все возникшее не из морали и не из ее свободы, не может заменить отсутствие моральности. Для себя самой мораль "отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама по себе" [7, т.4, с. 7].

Итак, Кант признал мораль автономной, независимой от религии. Больше того, он поставил саму веру в бога в зависимость от морали. Человек морален не потому, что бог предписал ему мораль. Наоборот, человек верит в существование бога потому, что этой веры, по утверждению Канта, требует мораль. "Практический" разум главенствует над "теоретическим" [3, с. 320].

Однако Кант не довел свой замысел автономной этики до конца. Он лишь уменьшил значимость религии, но не отверг религиозную веру. По Канту Бог не творец нравственности, не источник нравственного закона, но он - причина нравственного порядка в мире.

Учение Канта о человеке пессимистично. Ядром этой теории является тезис об "изначально злом", которое будто бы присуще природе человека. Кант считал, что люди по своей эмпирической природе более злы, чем добры, ибо животный эгоизм толкает их к злосердечию и коварству, несмотря на наличие у них влечения к общительности и задатков гуманности и личного достоинства [7, т. 4, ч. 2, с. 29].

Кант вводит понятие нравственного закона, основу которого следует искать "не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен, а a priori исключительно в понятиях чистого разума" [7, т. 4, ч. 1, с. 223]. По Канту вся моральная философия исходит из своей чистой основы. Она ничего не берет из антропологии, а дает человеку как разумному существу априорные законы. В свою очередь нравственный закон может быть найден лишь в "чистой философии". Кант полагал, что философия соединившая априорные принципы с эмпирическими, не может даже называться философией, и особенно моральной. Поэтому основу этики составляет "метафизика нравственности", которая должна исследовать идею и принципы возможной чистой воли, а не действия и условия человеческой воли.

Кант исследует различные виды императивов в этике. Императивом философ называет форму повеления. Императив прибегает к такой воле, которая по своему свойству не определяется этим императивом с необходимостью.

Императивы говорят, что поступать таким-то образом хорошо, но они говорят это о "такой воле, которая не всегда делает нечто потому, что ей дают представление о том, что делать это хорошо" [7, т. 4, ч. 1, с. 251].

Императивы всегда предполагают несовершенство воли разумного существа.

Существует два основных вида императивов: гипотетические и категорические. Мы имеем дело с гипотетическим императивом, если поступок, предписываемый им, хорош только в качестве средства для чего-нибудь другого. А когда мы говорим о категорическом императиве, то поступок представляется как хороший сам по себе или как необходимый для воли, а сама воля согласуется с разумом.

В связи с категорическим императивом выделяют основные особенности этики Канта:

1. крайне формальный характер этики;

2. отказ от построения этики как учения об условиях и средствах, ведущих человека к счастью;

3. противопоставление нравственного долга влечению, прежде всего чувственной склонности [3, с. 327].

По Канту нравственный закон совершенно формален. Если использовать нравственный закон как предписывающий некоторое определение нравственного поступка по его содержанию, то, как считает Кант, это окажется несовместимым с самими основами нравственного закона: с его безусловной всеобщностью, с его полной независимостью от каких бы то ни было эмпирических обстоятельств и условий, с его автономией, т. е. независимостью от всякого интереса.

К нравственному закону нельзя относить практическое предписание, которое заключало бы материальное, а, следовательно, и эмпирическое условие. Ведь любая "материя" практических правил всегда основывается на субъективных условиях. Однако эти условия не в состоянии дать ей общезначимости для разумных существ, кроме только обусловленной.

Следовательно, необходимость, которую выражает закон нравственности, не должна быть естественной необходимостью, она может состоять "только в формальных условиях возможности закона вообще" [7, т. 4, ч. 1, с. 351].

Формализм этики Канта - обличье ее идеалистической сущности, а также ее направленности против всякой попытки обосновать нравственность эмпирически. Все эмпирическое, согласно мысли Канта, не только совершенно не пригодно к тому, чтобы прибавить что-нибудь к формальному принципу нравственности, "но в высшей степени вредно для чистоты самих нравов" [3, с. 328].

Еще одна особенность теории Канта - это антиэвдемонистичность, т.е. отрицание возможности обоснования этики на принципе счастья.

По Канту потребность в счастье касается лишь "материи" способности желания, в свою очередь эта "материя" относиться к субъективному чувству удовольствия или неудовольствия, лежащему в основе самого желания.

Следовательно, рассматривать цель достижения счастья как закон невозможно потому, что "материальная" основа познается субъектом только эмпирически.

То, в чем каждый усматривает свое счастье, зависит от особого чувства удовольствия или неудовольствия и даже в одном и том же субъекте - от различия потребностей соответственно изменениям в этом чувстве.

Следовательно, практический принцип стремления к счастью есть совершенно случайный принцип; в различных субъектах он различен и, значит, никогда не может служить законом. [3, с. 330]

Итак, в принципах построения этики мы видим, что Кант выдвигал на

первое место вопросы моральности поведения человека. Он строил этику, основанную на принципах онтологической двойственности личности, рационализма, антинатурализма, автономности и априоризма. Учение немецкого философа излагает нам различные виды императивов в этике. Выделяются и особенности этики Канта: формализм, антиэвдемонистичность и противопоставление этического долга склонности.

1. Определите понятие «совесть» по Канту. Интерпретируйте выражение «чистая, спокойная совесть».

2. Раскройте этическую оценку любви в учении Канта.

3. Почему с позиции этики Канта самоубийство безнравственно:

4. Что является целью бунта по Канту:

5. Какие поступки Кант относит к моральным:

6. Мораль по Канту является итогом и целью:

7. Абсолютное и высшее благо для И. Канта:

8. В трактате «К вечному миру» Кант утверждал:

9. Для того чтобы обосновать истинность морали, необходимо предположить существование какой-то другой реальности, говорил:

10. Добродетель всегда находится в состоянии поступательного движения, и все же она всегда начинает сначала, говорил:

11. Единственным нравственным мотивом, по мнению Канта, выступает:

12. Императив нравственности, по мнению Канта, может быть:

13. Кант делил все способы правления на:

14. Кант полагал, что государственный строй, наиболее склонный к деспотизму, — это:

15. Кант считал, что война преодолеет сама себя, потому что в будущем:

16. . Кант утверждал, что высшая цель политического порядка — это установление ...

17. Категорический императив — это:

18. Категорический императив в системе Канта:

19. Необходимость действия из уважения к нравственному закону Кант называет:

20. Принцип автономии воли сам является, по мнению Канта, ...

21. Субъективным принципом доброй воли Кант называет:

22. Суждение: “Чем более цивилизованы люди, тем больше они актеры” сформулировал:

23 Трактат «К вечному миру» написал:

24. Фраза «Поступай так, чтобы максима твоей воли стала принципом всеобщего законодательства», принадлежит:

25. этика канта это:

Исследование, описанное в статье про кантианство, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое кантианство, этика канта, этика иммануила канта и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Этика

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Этика

Термины: Этика