Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое политическая этика, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое политическая этика, политическая мораль, общественная этика , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Этика.

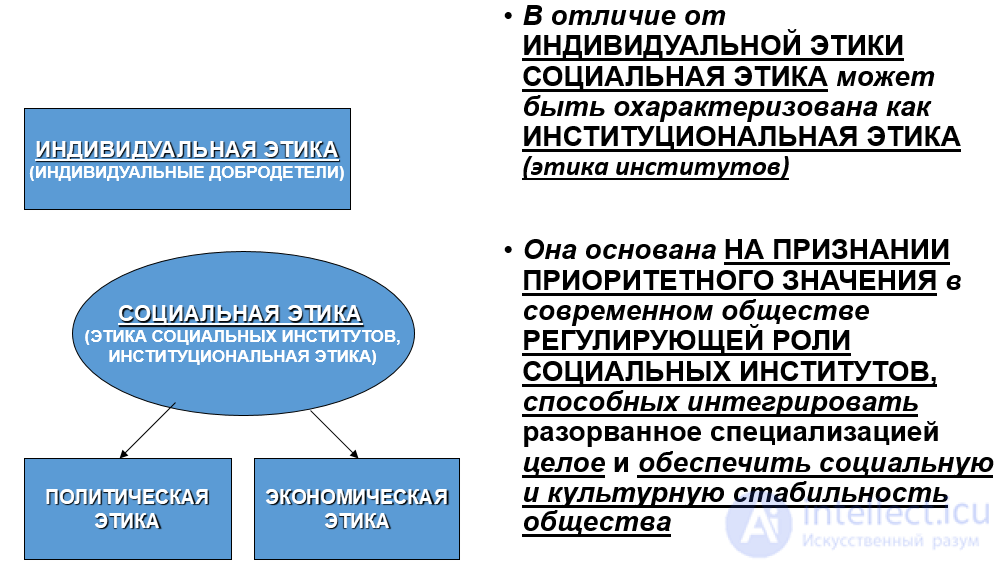

политическая этика — один из разделов этики и проблема в политике.В центре внимания политической этики находится проблема морали и власти .

Политическая этика (также известная как политическая мораль или общественная этика ) - это практика вынесения моральных суждений о политических действиях и политических агентах. Он охватывает две области. Первый - это процессуальная этика (или служебная этика), которая касается государственных служащих и их методов. Вторая область - это этика политики (или этики и государственной политики ), которая касается суждений в отношении политики и законов.

Понятие политической морали можно легко понять, если оценить корни этого термина и его постепенное развитие. Основные ценности и ожидания политической морали исторически вытекали из принципов справедливости. Однако Джон Ролз защищает теорию о том, что политическая концепция справедливости в конечном итоге основана на общем благе человека, а не на ценностях, которым, как ожидается, человек должен следовать.

Пытаясь выносить моральные суждения по политическим вопросам, люди также используют свое собственное восприятие морали. Сама концепция морали имеет несколько моральных основ . Нравственность, рассматриваемая через призму этих основ, формирует суждения людей о политических действиях и политических агентах.

Платон и Аристотель уделяли политической этике большое внимание. Так, Платон утверждал, что только если граждане государства справедливы, то и само оно будет таким же. В противном случае государственная система подвержена разложению. Аристотель проводил зависимость между уровнем нравственности в обществе и тем политическим строем, который в нем установился. Кроме того, философ полагал, что настоящим гражданином может быть только тот, кто обладает добродетелью, то есть является честным, справедливым и действует на благо общего счастья.

В Новое время Никколо Макиавелли в своем знаменитом труде «Государь» указал на автономность политики от морали и этим заложил основу сильной традиции, получившей название «макиавеллизм».

Известный социолог XIX - начала XX столетия, Макс Вебер, выделил два вида политической этики. Во-первых, это «этика идеала». При таком мировоззрении высшую ценность обретает конечная цель политических действий, образ которой обусловлен той или иной идеологией. Другой вид этики – этика ответственности. В таком случае делается акцент на соблюдении правовых и иных норм в процессе политической активности, цель которой может быть отвергнута, если будет противоречить этим нормам.

Уже во второй четверти XX века многие демократические страны вышли на новый уровень развития, и ценности маккиавелизма перестали играть прежнюю роль. Ценность этики в политической сфере начала заметно возрастать, этичность поступков политиков высоко оценивалась обществом, способствовала повышению легитимности власти. В развитых странах начали приниматься различного рода Кодексы этики (например, в США в 1958 году и позднее), регламентировавшие деятельность как политиков, так и политических институтов в целом. Сегодня этические нормы неразрывно связаны с основными ценностями демократии, лежат в основе многих международных деклараций и законов различных стран.

Современные исследования в области политической этики испытали сильное влияние теории игр, поскольку концентрируются на проблеме справедливости. Например, большую известность получили работы американского философа Джона Ролза.

Кроме того, сегодня пользуется популярностью этическая теория Ю. Хабермаса, которая носит название «теории всеобщего согласия». Данный подход является одним из наиболее оптимальных для современной политической реальности. Его суть заключается в том, что стороны того или иного взаимодействия заранее устанавливают определенные правила и нормы, что приводит к выигрышному положению всех сторон, интересы которых учитываются непосредственно до начала решения какой-либо проблемы.

По мнению К. С. Гаджиева, «политическая этика — это нормативная основа политической деятельности, затрагивающая такие основополагающие проблемы, как справедливое социальное устройство общества и государства, взаимные права и обязанности руководителей и граждан, фундаментальные права человека и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства и справедливости и т. д.»

Политическая этика исследует целый ряд различных вопросов в рамках политической сферы, в которых возникает этическая проблема выбора наиболее оптимального способа действий.

Это одна из важнейших проблем данного раздела этики. Долгое время политика и мораль считались взаимоисключающими, господствовали идеи Макиавелли о том, что хороший государь в целях пользы государства может пойти против моральных ценностей. Однако сегодня существует множество подходов к оценке места морали в политической деятельности:

— мораль должна выступать единственным критерием политических действий. В рамках данного подхода моральные ценности квалифицируются как основа политики, неразрывно должны быть связаны с ней, и любые политические действия и процессы оцениваются с точки зрения моральных норм;

— мораль как основной ориентир при выборе политической стратегии. Данный подход представляется менее категоричным, чем предыдущий, и нередко применяется в решении острых, конфликтных вопросов, когда наиболее верным решением будет именно то, которое соответствует нормам морали;

— выработка специфической политической морали. Также не последнее место занимает решение проблемы соотношения политики и морали, заключающееся в выработке «морального кодекса политика» как совокупности профессиональных норм, основанных на специфической «профессиональной морали», которая должна функционировать только в политической сфере в профессиональной среде;

— разделение политики и морали. В этом, уже ставшем классическим, решении вопроса принимается положение о том, что политике и мораль – несовместимые категории, и представляется необходимым признать их параллельное существование.

Одной из насущных проблем является также внедрение этических норм в деятельность государственных органов, чиновничьего аппарата, бюрократии. С развитием рыночных отношений, усложнением государственных структур, государственные органы все сильнее расходятся с обществом, а бюрократия все меньше сообразуется с общечеловеческими ценностями. Поэтому одной из проблем политической этики сегодня является внедрение моральных норм в структуру функционирования государственного аппарата, его возможная дебюрократизация при необходимости и возможности.[10]

В современном мире существует ряд направлений развития политической этики и как науки, и как совокупности практических принципов.

В рамках политической этики как научной дисциплины сформировалось два основных подхода к ее изучению: сторонники первого склонны отказываться от представления этой дисциплины как единого комплекса знаний в пользу изучения ее как совокупности различных взглядов и теорий. Однако в рамках этого подхода возникает проблема разработки неких базовых положений и норм, которые бы позволяли систематизировать все разнообразие этических учений. В рамках второго подхода предлагается, напротив, систематизировать накопленные соответствующими теориями знания, выбрать из них наиболее подходящие и правильные и разработать единую теоретическую базу политической этики.

Наблюдается также разногласие и в определении того, что является предметом политической этики. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Так, ряд ученых включают в поле исследований политические мотивы и цели акторов, политическую активность институты, тогда как другие говорят непосредственно о ценностях политики, а также об институтах и составных частях политики, ее структуре.

Ценность этических поступков возрастает сегодня еще и потому, что этический выбор все более остро встает перед современным человеком. Автоматизация производства, компьютеризация многих процессов, предоставляют людям широкий спектр всевозможных решений, одни из которых соотносятся с нормами морали, а другие – нет. Внедрение этических механизмов в компьютерные процессы представляется невозможным, поэтому именно на человека ложится вся ответственность нравственного выбора в условиях расширенных возможностей.[10]

На протяжении длительного периода в истории человечества политическая элита представлялась как закрытая группа, принимавшая решения без обсуждения с широкими народными массами. Это привело к формированию дихотомии «личность-государство», при которой конфронтация преобладает над кооперацией. Однако в рамках современного направления развития все более необходимой становится демократическая делиберация, активное участие человека в политике. Это делает необходимым создание новых норм, которые бы связывали государство и граждан, заменяли бы ценность борьбы сотрудничеством, а также ставит проблему формирования нового человека в политике, который обладает критическим мышлением, способен воспринимать и осознавать те или иные нормы, самостоятельно принимать решения.

С происходящими в обществе изменениями меняются и черты государственной службы, характер деятельности политиков. Значительное усложнение структуры общества, дифференциация норм и правил приводят к существованию множества трактовок «этичного» и противоположного ему. В современной политике государственная служба потеряла прежние ценности служения стране, несения долга, во многом стала исключительно одним из социальных лифтов. Поэтому важнейшей областью разработок современной социальной этики является именно формирование новой профессиональной политической этики, выявление новых моральных норм, выделение ценностей, подходящих для современности.[11]

Вопрос о соотношении политики и морали – один из тех вопросов, которые называют "вечными". Как справедливо замечает Б. Сутор, даже те, кого политика мало интересует, инстинктивно чувствуют, что это та сфера действия, в которой люди имеют особую власть для принятия решений, касающихся всех. Поэтому подозрение и опасение, что "те там наверху" используют свою власть себе в выгоду и нам в убыток, всегда скрыто присутствуют и легко находят себе почву. В то же время сами политики постоянно используют моральные понятия и категории в политических дискуссиях, апеллируя к таким высоким ценностям, как свобода, справедливость, общественное благо. Очень часто при этом политически спорные вопросы сводятся к абстрактным морализирующим лозунгам, открытая дискуссия относительно реально существующих проблем и политические аргументы подменяются моральными оценками, в том числе нередко с целью моральной дисквалификации политических оппонентов.

С другой стороны, начиная с итальянского мыслителя и политического деятеля эпохи Возрождения Н. Макиавелли, в философской науке и политической практике существует тенденция отказа политики от морали, оправдывающая использование любых средств для достижения политических целей. Однако использование недобросовестных средств в политической борьбе, намеренное искажение информации и политическая ложь никогда не способствовали нравственному оздоровлению общества, вели либо к двойной морали, либо к более тяжелым последствиям (будь то противоречивые обоснования политики США в отношении Вьетнама в 1960-е гг. или "чеченская проблема" в современной России).

Безразличие к вопросам морали обнаруживает себя и возрастает в плюралистическом обществе, что не может не заставить нас задаться вопросом: должен ли свободный политический порядок иметь в своей основе базовые ценности общего порядка или он должен ориентироваться на внеморальность политики?

Указанные проблемы составляют основной предмет политической морали (политической этики).

В широком философском плане политическая этика призвана объяснить, каким образом политика связана с моралью, насколько применимы моральные оценки к политике и как совмещаются моральные представления о добре и зле с реальной политической деятельностью, в основе которой, как указав еще Макиавелли, лежат принципы пользы, политической целесообразности и государственной выгоды.

В более узком, прикладном значении политическая этика как особый вид этики профессиональной является нормативной основой политической деятельности. Она призвана формулировать моральные принципы и нормы, регулирующие поведение людей в сфере политики, задавать ориентиры политическим решениям и действиям. В этом своем значении политическая этика регулирует не только поступки людей, связанных с политикой, но и всех граждан, когда дело касается "большой" или "малой" политики. Она воздействует на граждан и тогда, когда им предстоит реализовать свои избирательные права.

Проблема нравственного (этического) обоснования политики, необходимости и возможности применения нравственных критериев к политической деятельности, занимала философскую и политическую мысль, начиная с этических учений древних мыслителей, и нашла свое отражение в произведениях Аристотеля, Платона, Конфуция, в христианском социальном учении, в этике Канта. Уже античные мыслители обращались не только к общечеловеческим аспектам морали, характеризующим этическое пространство, но и пытались сконструировать модель идеального справедливого государства и государственного управления, впервые поставили вопрос о соотношении политики и морали. Осмыслению значения морально-этического аспекта в политической деятельности отводилось центральное место в конфуцианстве, отдававшем приоритет морально-этическим регуляторам жизни общества над формально-правовыми. Наиболее последовательно эта точка зрения была обоснована уже в Новое время в философии Канта, считавшего, что нравственность должна быть выше политики, так как политика по своей сути должна служить гуманным идеалам справедливости. С именем Канта связывают пересмотр в этике проблемы отношения целей и средств в политической деятельности. Безусловной заслугой немецкого философа является последовательная защита самоценности человеческой личности, основывавшаяся на убеждении, что никто не имеет права манипулировать человеком как средством ни от своего имени, ни от имени общества, в том числе для достижения самых высоких целей.

В то же время с самого начала в этической мысли обнаружились и серьезные расхождения в трактовке вопроса о соотношении политики и морали, на которых следует специально остановиться. Так, если Аристотель в своих проектах идеального государства стремился ориентироваться на современную ему политическую практику и заботился прежде всего о стабильности политических учреждений, то, в отличие от него, Платон связывал лучшее устройство государства с правлением лучших людей, а худшим считал то правление, где превалируют материальные, а не моральные ценности.

Указанные различия во взглядах на государственное устройство двух выдающихся философов имеют принципиальное значение с точки зрения особенностей современного политического развития. В сущности, именно от Платона и Аристотеля берут начало две противоположные традиции в мировой политической мысли и политической практике, касающиеся осмысления и трактовки природы государства и государственной власти. Для одной из них (идущей от Платона и далее через идею "общей воли" Руссо к концепции государства и власти, выработанной основоположниками марксизма) главным вопросом при осмыслении природы государства и власти был вопрос о том, "кто правит?". В противоположность этому, сторонники другой традиции (идущей от Аристотеля) строили свою позицию, исходя из вопроса "что правит?" – правит ли закон в данном государстве и одинаков ли этот закон для всех, в том числе для самой власти? Естественно, что для представителей этой традиции политической мысли главное заключалось в том, как правильно организовать государственную власть и ее институты, чтобы они служили интересам личности и общества в целом. И напротив, попытки сконструировать подобную платоновской "республике философов" идеократическую модель государства, построенную на власти одной идеи, были заранее обречены на провал, поскольку переносили реального человека в мир утопии, противоречащий человеческой природе. И не случайно в XX в. утопия Платона не выдержала испытание временем. Идеократии выродились в тоталитарные режимы. По еще раньше, в Новое время, эта проблема оказалась в центре внимания американских теоретиков и практиков государственного строительства – "отцов основателей" американской нации, считавших, как, например, А. Гамильтон, что в политике, как и в религии, неразумно обращать в веру огнем и мечом, ибо преследования редко избавляют от ересей как в том, так и в другом случае.

Все сказанное подводит нас к основной мысли, заключающейся в том, что в таком сложном вопросе, каким является вопрос об отношении политики и морали, необходимо избегать двух крайностей•.

1) недооценки значения морального аспекта в политике;

2) его переоценки в области политики как особой специфической сферы жизни общества.

Задача политической этики как постижения принципов и норм политических порядков и действий как раз и состоит, как пишет Б. Сутор в упоминаемой нами книге, в том, что она должна видеть моральную несостоятельность той политики и тех политиков, которые, с одной стороны, недооценивают роль этических норм в политической деятельности, с другой стороны, предъявляют к ней чрезмерные моральные требования.

Политика, конечно, не может обойтись без морали и тем более не может быть к ней индифферентной. Этот очевидный факт подтверждается, кроме прочего, частыми примерами использования моральных оценок в политических дискуссиях, о которых мы упоминали выше и которые были бы невозможны, если бы политические вопросы не были одновременно в значительной степени и моральными вопросами. Это объясняется тем, что политика занимается проблемами взаимоотношений людей, которые не могут быть морально нейтральными, сталкивающимися интересами и их возможным примирением на основе принципов добра и справедливости. Поэтому методы политики должны вписываться в рамки существующих представлений о добре и зле. Более того, политика в принципе не может быть свободной от моральной ответственности, ибо люди, занимающиеся политикой и тем самым берущие на себя функцию выступать от имени всего общества, уже возлагают на себя ответственность за судьбу общества и его граждан. С другой стороны, в связи с наличием у политиков властных полномочий и реальных средств принуждения всегда существует опасность их злоупотребления властью в ущерб многим людям. Это также доказывает важность морального аспекта в политике, необходимость осмысления ее моральных оснований, ее созидательных целей, дозволенных средств и желательных способов поведения людей в политике.

По мнению специалистов, в современных условиях позиция отказа от нравственных критериев политики неприемлема по многим причинам. Во-первых, многократно возросла "цена" политических решений с точки зрения их воздействия на судьбы людей. Во-вторых, в условиях демократизации резко повышается зависимость политиков от общественного мнения. В-третьих, намного больше стала информированность людей о различных аспектах принятия политических решений.

Однако если опасность освобождения политики от нравственных критериев хорошо известна и о ней много говорят и пишут, то гораздо меньше внимания уделяется другой крайности или другой опасности – переоценке моральных аспектов в сфере политической деятельности. Такая опасность всегда существует, и чаще всего мы сталкиваемся с двумя ее сторонами: 1) когда политика стремится притязать на роль проводника моральных установок, определять моральное ядро личности; 2) когда к самой политике предъявляют завышенные моральные требования, стремятся подчинить политику морали.

Прежде всего, политика ни в коей мере не должна заниматься излишним морализаторством, не должна покушаться на моральную самостоятельность личности, ее свободу выбора и пытаться взять на себя несвойственные ей функции реализации моральных предписаний. Такая практика известна в истории многих недемократических режимов и особенно в тоталитарных идеологиях и системах XX в., когда политики, используя свое положение, стремились стать "совестью народа" и решать за людей, как им надо поступать. В лучшем случае это приводило к извращению самой сути политики, в худшем – к тирании, моральному деспотизму. Опыт истории показал, что политика не может непосредственно улучшить мораль людей, создать "нового человека". Главная ее задача – способствовать созданию и улучшению внешних условий человеческого взаимодействия, научить людей жить вместе и на этом пути облегчить людям нравственное поведение.

Особенно это относится к современным демократическим государствам, сущностными чертами которых являются автономность личности, политический, экономический и идейный плюрализм, развитое гражданское общество. В таких обществах политика не должна и не может брать на себя выполнение задач непосредственного проведения морали, определения системы ценностей и интересов людей. Как показывает опыт развитых демократий, свободная, соответствующая плюралистическому обществу политика устанавливает только рамочные условия для общественного развития и не претендует на то, чего она не может и не должна делать.

Здесь нам необходимо вернуться к понятию "политическая этика", как его понимает современная наука. По мнению исследователей, сама политическая этика могла возникнуть только в условиях современного демократического общества. Элементы политической этики, ориентировавшие политическую деятельность на необходимость соблюдения нравственности, требовавшей морали, умеренности и толерантности в политике, использовались, конечно, и в античном греческом полисе и были включены греческими мудрецами в политический контекст. Однако применять понятие "политическая этика" к тому времени можно только с достаточной степенью условности, если учесть, что ни общество, ни личность в античном полисе не обладали автономией, были тотально включены в государство. Поэтому по-настоящему потребность в политической этике возникла только в Новое и Новейшее время при освобождении личности и общества от опеки государства, при переходе от подданнической, патерналистской культуры к культуре политического участия. Тогда же политическая деятельность и стала нуждаться в особой регуляции.

Политическая этика современного общества по своему определению не может допускать моральный диктат и излишнее морализаторство, она не должна претендовать ни на что другое, кроме как быть регулятором общедемократического принципа свободы в политической деятельности, служить тому, чтобы с помощью институтов представительной демократии, принципа разделения властей и механизма узаконения конфликтов поставить государственную власть под контроль гражданского общества. Главная ее цель должна состоять не в том, чтобы покончить с политическим противоборством, а в том, чтобы привнести в него культуру. Ее главные требования должны сводиться к требованиям самоограничения власти, установления верховенства закона, автономности личности, толерантности, защиты прав и свобод граждан. Не освобождая политику от моральной ответственности, а наоборот, выявляя степень такой ответственности, политическая этика должна в то же время, но замечанию Б. Сутора, освобождать ее от чрезмерной моральной нагрузки, а моральное сознание – от неуместного наставничества со стороны политики.

Опасным заблуждением является сделавшееся привычным стремление считать лучшим в моральном отношении тот строй, который предъявляет к гражданам более высокие и наивысшие моральные требования. Порядок, при котором граждан привлекают к исполнению долга через мораль, а не через право и институты, – плохой политический порядок. Морально оправданным будет скорее та общественная система, которая, исходя из амбивалентности человеческого характера, ставит необходимые ограничения дурным наклонностям людей и в то же время открывает максимальный простор для реализации их способностей к добру. В целом это означает, что политика должна моральными средствами регулировать политические отношения, способствовать тому, чтобы право и политические институты формировали политически мыслящего и политически действующего гражданина. Во всем остальном необходимо предоставлять человеку свободу, которой он мог бы, руководствуясь указаниями собственной совести, пользоваться для нравственного самоопределения и личного самосовершенствования.

До сих пор мы говорили о том, насколько неуместно в современном обществе излишнее морализаторство со стороны политики. Не меньшую опасность представляет также абсолютизация моральных требований, которые предъявляются к самой политике, приобретая форму этического ригоризма, а нередко и форму морального фундаментализма.

Как ни важна моральная сторона политических решений и действий, нельзя забывать и о том, что политика всегда была и остается специфической областью человеческих отношений, значительно отличающейся от сферы неполитических моральных отношений. Нельзя отрицать тот факт, что по самой своей природе политика и мораль имеют разные основания. В морали превалируют идеальные категории "добра" и "зла", "справедливости" и "несправедливости", а политика должна считаться с реальными обстоятельствами, ориентироваться на конкретный результат. В ней действуют особые законы и правила, борьба различных социальных сил, политических партий, отстаивающих ту или иную позицию, в зависимости от своих интересов и ценностей. Уже поэтому, понятие справедливости, как и сам вопрос о соотношении целей и средств в политической деятельности, не могут рассматриваться точно так же, как в сфере неполитических отношений и, по крайней мере, не должны трактоваться упрощенно.

Политика, как уже говорилось выше, никогда не была и не может быть свободной от ценностей, она всегда будет апеллировать к морали, так как иначе невозможно соединить конкретный, персонифицированный властный интерес с безличным всеобщим благом. Однако верно также и другое утверждение: хотя политика должна соответствовать этическим критериям, она не может определяться только ими. По мнению Сутора, именно это положение должно стать исходным, если мы хотим привнести культуру в неизбежное для политики политическое противоборство. Многие политические вопросы нельзя решить одними моральными средствами и качество политики не может задаваться только нравственностью политиков. Более плодотворной, поэтому, представляется точка зрения, согласно которой нравственность политики зависит от того, насколько она успешна, удается ли ей разумно применять средства для мирного урегулирования конфликтов, обеспечения свободы и умножения социальной справедливости.

Данная статья про политическая этика подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое политическая этика, политическая мораль, общественная этика и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Этика

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Этика

Термины: Этика