Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое микросоциология, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое микросоциология, макросоциология , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Социальная психология.

микросоциология и

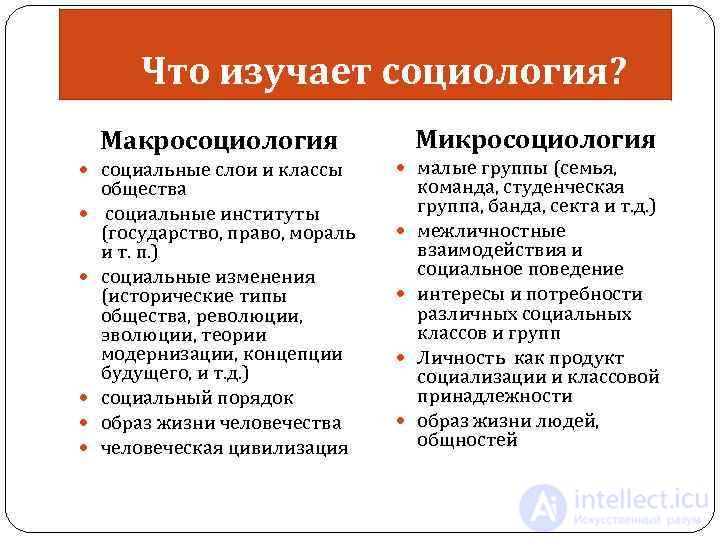

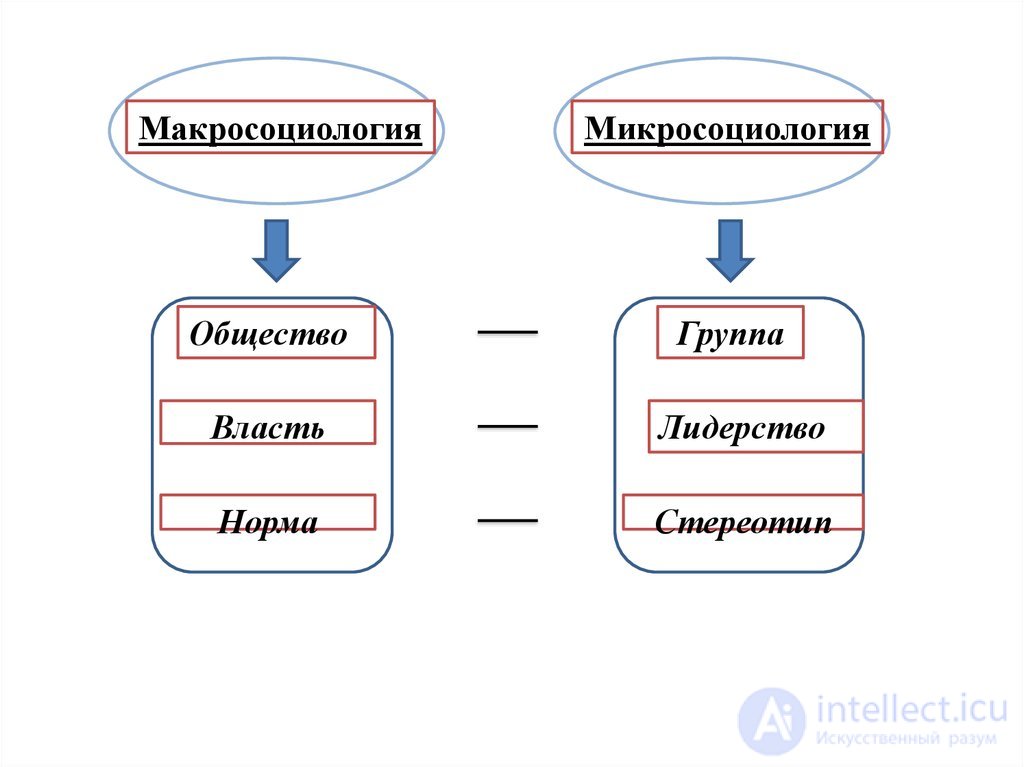

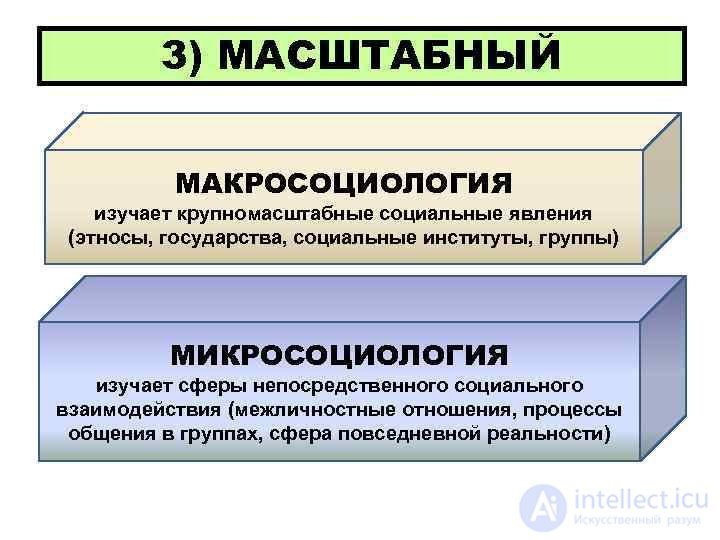

макросоциология – это уровни социологического знания, различающиеся по масштабу охвата изучаемых явлений.

Макросоциология ориентирована на изучение социальных явлений крупного масштаба, таких как общество, социальные институты, общности, системы и процессы, в них происходящие.

Микросоциология исследует сферы непосредственного социального взаимодействия: отношения между отдельными личностями, процессы коммуникации в малых группах, пространство повседневной реальности.

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ теории, описывающие крупные закономерности в развитии общества; взаимодействие основных элементов общественной системы, межгрупповые отношения и фундаментальные процессы. МИКРОСОЦИОЛОГИЯ теории, описывающие влияние межличностных отношений, малых групп, коллективного поведения на процесс возникновения и развития конкретных социальных явлений.

Макросоциология - это широкомасштабный подход к социологии, подчеркивающий анализ социальных систем и групп населения на структурном уровне, часто на обязательно высоком уровне теоретической абстракции.

Микросоциология - это один из основных уровней анализа социологии, касающийся природы повседневных социальных взаимодействий человека и его деятельности в малых масштабах: лицом к лицу.

Историческая ретроспектива I: малые неполитические сообщества

Общение между людьми протекает по-разному, в зависимости от того, сколько человек в нем участвуют. Задолго до возникновения социологии как науки Аристотель различал семью (домохозяйство), поселение, состоящее из нескольких домохозяйств, и политическое городское сообщество. Многие века и тысячелетия спусти даже те, кто радикально не соглашался с ним, по-прежнему признавали, по меньшей мере, одно из главных различий между семьями (в том числе и объединившимися между собой семьями) и государствами (слово «государство» надо использовать с крайней осторожностью, но в данном случае обойтись без него очень трудно): только последние могут быть политическими единствами, никак иначе вести жизнь множество людей не может. На малые размеры неполитических сообществ обращает внимание критик Аристотеля Томас Гоббс, к сочинениям которого восходит классическая теоретическая социология. Большую роль в понимании того, как разнятся между собой, например, дружба или братская община, с одной стороны, и политический союз, государственное правление, с другой стороны, сыграли широко распространенные в XVI-XVII вв. рассуждения о так называемом «разуме государства» или «государственном резоне» (ratio status). «У сердца – свои доводы», – говорил, как известно, Блез Паскаль. – «А у государства – свои,» – словно бы отвечали ему политические философы, искавшие обоснования для такого образа действий новоевропейских суверенов, который ни с точки зрения привычной морали, ни с точки зрения традиций правления не мог быть оправдан в глазах современников. Не разум государя, но разум государства утверждался таким образом как сверхличная инстанция.В зарождавшейся век спустя политической экономии учение о разделении труда и невидимой руке рынка прямо основывалось на противопоставлении тесного общения, знакомства и дружбы, с одной стороны, и безличного взаимовыгодного обмена, – с другой. В самом начале «Исследования о природе и причинах богатства народов» (книга первая, глава 2) Адам Смит противопоставляет дружбу (старое понятие этической регуляции межличных связей) и обмен: в течение жизни цивилизованный человек, говорит он, может приобрести лишь дружбу немногих, нуждается же он в помощи и сотрудничестве множества людей, так что лучше обратиться к их эгоизму. (В оригинале это противопоставление немногих многим выражено более отчетливо: «In civilized society he stands at all times in need of the co-operation and assistance of great multitudes, while his whole life is scarce sufficient to gain the friendship of a few persons. (The Works of Adam Smith. Infivevolumes.Vol. II. London, 1812.P. 21.) (Курсив мой – А. Ф.)). Но для этого, продолжает Смит уже в следующей главе, нужны обширные, часто международные рынки, а не маленькие деревни и «редко разбросанные» семьи. Однако долгое время ни древние, ни новые авторы не ставят во главу угла величину социальной группы как таковую.

Историческая ретроспектива II: количество как форма в социологии Георга Зиммеля

Первым, кто теоретически исследовал этот вопрос, был классик социологии Георг Зиммель (1858-1918). Если количество членов группы (Зиммель иногда именует группы кругами, но вообще понятие круга у него более широкое, чем понятие группы) считать моментом скорее формальным, то, по Зиммелю, как раз с социологической точки зрения это тем более важно, потому что социология, которую он пытается заново основать, и должна быть формальной. «Где малый круг в значительной степени втягивает личности в свое единство (в особенности в политических группах), – пишет Зиммель, – там именно в силу своего единства он навязывает им решительную позицию по отношению к прочим лицам, содержательным задачам и другим кругам; тогда как большой круг, с множественными и различными элементами, не требует такой решительной позиции и не нуждается в ней» (Simmel G. Soziologie. Untersuchungenüber die Formen der Vergesellschaftung. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 11. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1989. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . S. 69). Обратим внимание на то, что Зиммель говорит здесь о малых политических группах, не составляющих государства, но образованных внутри крупных политических единств – такова, например, аристократия или группа политических единомышленников.

Общение в малых кругах носит межличный и непосредственный характер, тогда как в больших кругах это невозможно, в них возникают особые «инстанции», действующие как «самостоятельные носители общественного единства» (Simmel G. Soziologie. Ibid. S. 72.), – всякого рода законы, представительства, службы, символы и т.п. «Характер надличного и объективного … возникает как раз в силу множественности … индивидуальных элементов. Потому что лишь благодаря их множественности индивидуальное в них оказывается парализовано, а всеобщее возвышается над ними, будучи удалено на такую дистанцию, что кажется существующими само по себе, безо всякой нужды в индивиде и достаточно часто даже антагонистическим по отношению к нему…» (Ibid. S. 73).

Пространство и время социальных взаимодействий и классические дихотомии

Несколько архаичные и кажущиеся, возможно, упрощенными рассуждения Зиммеля затрагивают, так сказать, основной нерв проблемы. Несомненно, никакой иной социальности, кроме той, что существует в живом общении здесь и сейчас, просто не существует. Денежные системы, в которых никто не совершает платежей, полные книг библиотеки, к которым не прикасаются никакие читатели, жилища и средства сообщения, памятники культуры и технические приспособления – все это мертво, если ожитворено человеческим общением, сиюминутным действием, и если мы не замечаем этого, то лишь потому, что нас окружает «повседневное, бессмертное общество», как назвал его, вслед за Эмилем Дюркгеймом, Гарольд Гарфинкель (Garfinkel H. Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism/ Edited and Introduced by A. W.Rawls. Lamham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2002). Покуда длится производство и воспроизводство коммуникаций, взаимодействий, социальных событий самого разного рода, имеет смысл и все устойчивое, что покуда не вовлечено в эти взаимодействия, но может быть вовлечено в них – как взятая, наконец, с полки книга или запущенная программа компьютера. Это значит, что человек должен коммуницировать с другими людьми, и только характер этой коммуникации позволяет говорить применительно к ней о «макро» или «микро». Заходя в учреждение, заполняя бланк обязательного платежа, участвуя в ритуальных практиках, мы имеем дело с объективным и надличным, о котором говорил Зиммель, но вместе с тем, мы все равно взаимодействуем с конкретными людьми – прямо (когда излагаем свое дело чиновнику) или опосредованно (когда отправляем заполненный бланк по почте). Менее очевидно обратное. Каким бы тесным ни был тот круг, к которому мы принадлежим, большой редкостью будет общение, в котором все надличное и объективное было бы, если воспользоваться словами Зиммеля, «парализовано», подобно тому, как парализовано, по его мнению, личное в больших кругах. Даем ли мы другу деньги в долг, приветствуем ли привычным жестом знакомого, помогаем ли ребенку в решении математической задачи или дарим цветы любимому человеку, мы всякий раз не можем обойтись без приложения не нами придуманных, не нами установленных форм, содержание которых не является результатом сознательных взаимодействий между нами и кем-то, с кем мы знакомы. Деньги и денежная система, математические задачи и школьное образование, широкое распространенные ритуалы вежливости и даже принятые формы изъяснения любовных чувств пришли к нам извне. Можно сказать, что в них находит свое зримое выражение устройство большого общества. В отличие от сельских общин, от полиса античности или средневекового города, оно принципиально необозримо. Именно перспектива большого современного общества, выбранная социологией, приводит к первым известным дихотомиям, сохранившим определенное значение для теории и по сей день. Так, Фердинанд Теннис (1855-1936) противопоставил общество (Gesellschaft) так называемой общности (Gemeinschaft) (буквальный перевод этих понятий на другие языки почти невозможен и потому нежелателен), причем выделял среди общностей те, образуются благодаря кровному родству, соседские общины и спаянные дружбой граждан города как политические единицы. Правда, у него все это скорее идеальные конструкции (которые сам он называл понятиями чистой социологии), а не определенные исторические описания, но все-таки из работ Тенниса можно сделать вывод, что эволюция Запада приводит к извращению и разложению непосредственных, эмоционально насыщенных связей, в которых участвуют немногие, и появлению изменчивого мира, в котором эмоции заменены расчетами, а количество участников резко возрастает. Другой известной дихотомией является противопоставление общества сегментарно дифференцированного обществу функционально дифференцированному в социологии Эмиля Дюркгейма (1858-1917). Дюркгейм всегда говорит именно об обществе как высшем уровне реальности, но дифференциация первого рода, присущая более ранним обществам, означает, что делится оно на небольшие, равные друг другу сегменты, тогда как в позднейших, современных обществах отличительной чертой является солидарность людей, вовсе не знакомых между собой и не встречающихся друг с другом. В одной из главных книг классической социологии, название которой до сих нередко вводит в заблуждение читателей, «Философии денег» Зиммеля, одной из важнейших характеристик современной, денежной культуры названо действие на дистанции: деньги, помимо всего прочего, предоставляют нам возможность получить то, что находится далеко от нас, вне зоны обычной доступности для прямого действия и обмена.

Большое в малом

Но дело не только в дистанциях и отсутствии прямых контактов между людьми. Не менее важным для макроподхода было и развитие статистики. Объясняется это очень просто. Если мы ищем объяснения событиям и процессам, происходящим в относительно малых группах, мы можем находить причины происходящего в конкретных событиях, предшествовавших тем, что важны для нас, в привычках, нравах и прочих личных особенностях отдельных людей и т.п. Если речь заходит о повторяющихся событиях, то события эти либо выдающиеся, и тогда несходного между ними не меньше, чем сходного, либо же рутинные, повседневные. Но если это события повседневные, то на вопрос о том, почему они происходят, мы получим, например, ответ: «В силу господствующих нравов (добрых или испорченных)». А если мы спросим, в чем находят выражение нравы, то узнаем, что именно в тех самых событиях, которых нас заинтересовали. Например, сказать, что испорченные нравы находят свое выражение в господстве суеверий, в повальном воровстве или лживости, то же самое, что сказать об испорченных нравах как причине лживости, воровства или суеверий. Но тогда объясняемое и объясняющее, по сути, одно и то же. Совсем другое дело, если в ход идет статистика. Более или менее точные цифры показывают, например, повторяемость в распределении самоубийств по времени года, конфессиональной принадлежности, семейному положению самоубийц. Отсюда Дюркгейм делал далеко идущие выводы о том, что за предельно индивидуальным, на первый взгляд, решением, обусловленным в каждом случае особыми биографическими обстоятельствами, стоит большая реальность общества.С развитием статистики эта сторона дела оказывалась все более важной. Оказалось, что можно судить о характеристиках большого общества по сравнительному небольшому количеству данных, так что сначала надо было интерпретировать полученные данные как свидетельство малого о большом, а затем, исходя уже из характеристик большого, говорить о том, как оно проявляет себя в малом. Например, мы можем изучить несколько сотен предпочтений, касающихся выбора газеты для чтения за утренним кофе, а потом сделать вполне обоснованные выводы о том, что таким же образом выбирают себе газету все читатели во всей стране. Затем мы переведем разговор с читательских предпочтений на социальное расслоение общества, то есть его социальную структуру, ценности и партийную приверженность читателей, принадлежащих к разным слоям, и т.п., а уже потом, проводя очередной опрос, будем исходить из того, что с самого начала застаем на месте и опознаем не тот или иной случай предпочтения или выбора, но проявления фундаментальных характеристик больших общественных групп и, как следствие, общества в целом.

Разумеется, это в высшей степени упрощенное представление того, как реализуется макроподход, однако здесь важно зафиксировать самое главное: исследование массивов данных, к которому чем дальше, тем больше обретают вкус социологи, а тем более – достоверность статических выводов, могут приводить к забвению собственной смысловой жизни людей. Действительно, многое из того, что возникает в результате несогласованных между собой действий множества людей, заставляет нас по-новому относиться к их сознательному целеполаганию, ответственности, осмыслению происходящего. Все это может быть важным, конечно, но не для того, чтобы объяснить, как из малого рождается превосходящее его большое, но для того, чтобы задаться прямо противоположным вопросом: как закономерности, тенденции, «функциональные потребности» (этот термин вышел ныне из употребления, но был широко распространен в эпоху расцвета функционального анализа в социологии несколько десятилетий назад.)вообще могут быть переведены на тот микроуровень, где по-прежнему люди оценивают, что для них хорошо или плохо, где они спорят, заблуждаются, приноравливаются под мнение уважаемого или влиятельного собеседника, в гневе меняют точку зрения на противоположную и часто не замечают того, что проклинают именно то, что раньше защищали. Вместе с тем, из этого же, собственно, и состоит по большей части видимая нам социальная жизнь. Не получается ли так, что между «микро» и «макро» – непреодолимая пропасть, и все трактовки, придуманные для одного уровня социального взаимодействия, не работают для другого, причем не потому, что эпоха переменилась и малые общества сменились большими, а потому что само устройство социальности внутренне не однородно, и каждая из перспектив наблюдения и анализа правильна, но лишь в определенных границах. Эти вопросы привели к многочисленным обсуждениям, особенно бурным в социологии 80-х – 90–х годов прошлого века. Конечно, при этом речь шла не столько о размежевании – оно и так бросалось в глаза, – сколько об установлении или восстановлении утраченной связи.

Континуум социальности: от микроуровня до макроуровня

Конечно, можно было исходить из того, что на самом деле никакого противоречия здесь нет. Почтенный американский социолог Рэндал Коллинз еще лет тридцать назад обосновывал теоретическую «стратегию микрообоснования макросоциологии» (Collins R. On the Microfoundations of Macrosociology // American Journal of Sociology. 1982. Vol. 86 (5). P. 984-1013.), то есть выстраивания всего здания социологических описаний, от низших до высших этажей, на одном и том же фундаменте микропроцессов. Он предложил рассматривать "микро" и "макро" как полюса континуума. В зависимости от того, смотрим ли мы, так сказать, "вниз" или "вверх", беря за отправную точку взаимодействия на каком-то из многочисленных возможных уровней, тот уровень, с которого мы стартуем, оказывается для нас скорее "микро" или "макро". Фундаментальные измерения социальной жизни суть пространство и время. Наиболее "макро" - то, что покрывает самые большие территории и дольше всего длится", а микровзаимодействия ничтожны по площади занимаемого пространства и весьма скоротечны по времени. Коллинз предложил также двухмерную шкалу для ранжирования объектов микро- и макроисследования. Мельчайший элемент - когнитивно-эмоциональные процессы, происходящие в одной личности в течение нескольких секунд. Малые группы занимают территорию до 102, а территориальное общество - до 1011-1014 квадратных футов. Ритуалы и групповая динамика в малой группе могут иметь длительность до 104 сек., а длительность территориального общества исчисляется, как минимум, в годы (Collins R. Sociology since Midcentury.Essays in Theory Cumulation. N.Y. etc.: Academic Press, 1981. P. 263; P. 266, Fn. 2; P. 273, Fn. 3.).При этом ни один из уровней не является для Коллинза, так сказать, более реальным, чем другой. Несмотря на то, что одна из частей его более новой работы называется «Радикальная микросоциология», Коллинз доказывает, что взаимодействия на низшем уровне структурированы точно так же, как и на высшем, но именно действия живых людей превращают структуры в нечто, обладающее энергетикой, явленное в человеческих телах, сознании и эмоциях (Collins R. Interaction RitualChains. Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2004. P. 5 f.).Другим путем микрообоснования пошел Дж. С. Коулмен (Coleman J. S. Microfoundations and macrosocial behavior //The Micro-Macro Link. Op. cit. P. 153–173), построивший известную схему, в которой учитывались, как он называл их «микроусловия и макроусловия», а также «микрорезультаты и макрорезультаты».Макроусловия, по Коулмену, должны были преобразоваться в микроусловия, те конкретные обстоятельства, в которых совершается действие, имеющее, в свою очередь, микрорезультаты. Но микрорезультаты приводят к макрорезультатам. Таким образом, от макроусловий к макрорезультатам путь лежит через микродействия, но эти последние совершаются в условиях, заданных на макроуровне.

Обзор подходов можно было бы, конечно, и продолжить. Однако здесь требуется, конечно, не просто умножение примеров, но более принципиальный подход. Мы должны выяснить, что именно делает микроподход столь привлекательным, несмотря на очевидные издержки его применения, а также особо поставить вопрос о том, действительно ли микро и макро могут быть примерены и непротиворечиво связаны в рамках одной теории. Все новые и новые попытки преодолеть различия между ними и утвердить единство знания и описаний наводят на мысль, что, скорее всего, дело здесь не так просто, если к нему приходится возвращаться из поколения в поколение.

Анализ данных, представленных в статье про микросоциология, подтверждает эффективность применения современных технологий для обеспечения инновационного развития и улучшения качества жизни в различных сферах. Надеюсь, что теперь ты понял что такое микросоциология, макросоциология и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Социальная психология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Социальная психология

Термины: Социальная психология