Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про информация в философии.

...

таким образом, в "творении" внешней информации познания. В результате частичная (относительная) истина, содержащаяся во внешней информации познания, в нашем знании и сознании, становится объективно-субъективной истиной. А иной она и быть не может. Понятие объективной истины, столь расхожее в марксистской философии, – не более чем идеализация, имеющая в лучшем случае отношение к недостижимой абсолютной истине. "Пусть даже для этого субъекта достижима объективность, однако она остается одновременно с человеческой субъективностью и в распоряжении человека" (М. Хайдеггер).

Пример 9. Понятие количества информации, применяемое для исчисления внешней информации, интересно не само по себе, а только в отношении между объектом и субъектом как количество взаимной информации между ними. Согласно алгоритмическому подходу А.Н. Колмогорова количество взаимной информации полагается мерой сложности объекта относительно субъекта. Это значит, что субъект может воспринять внешнюю информацию от объекта в количестве, не превышающем потенциальных возможностей субъекта по усваиванию информации, т.е. их обоюдная сложность должна быть согласована в информационном процессе.

Пример 10. На концерте симфонического оркестра присутствуют люди с разными музыкальными вкусами (даже среди меломанов). Соответственно, каждый человек воспринимает в звуковой гамме оркестра (качественно и количественно) лишь те музыкальные фрагменты, которые согласуются с его вкусами и возможностями восприятия. Таким образом, в концертном зале формируется столько информационных отношений и процессов, сколько присутствует слушателей – потребителей внешней (музыкальной) информации, источник которой всего один – оркестр.

В результате взаимодействия субъекта и объекта познания возникают физически неистребимые ошибки познания, обусловленные тем, что субъект познает не "вещь саму по себе" (внутреннюю информацию), а "вещь для себя" (внешнюю информацию), искаженную этим взаимодействием. Стоит нам избавиться от ошибок взаимодействия, и процесс познания становится невозможным (Как невозможно развитие организма без пищи, всегда содержащей, помимо полезных, вредные ингредиенты. Чтобы избавиться от последних, надо просто ничего не есть) Следовательно, ошибки, неточности, приближения и, в конечном счете, относительность добываемых истин являются непременными спутниками процесса познания. Более того, без них познание просто невозможно. Абсолютная истина и познание несовместимы. Этот качественный вывод имеет количественный аналог в теории информации – закон конечной информации.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

Данные выводы важны для философского осмысления понятия "информация", которое (осмысление) продолжалось весь ХХ век, продолжается и поныне. При этом спектр философской рефлексии по своей направленности достаточно широк – от категорического неприятия информации в качестве не только философского, но и общенаучного понятия до аподиктических (достоверных, неопровержимых) утверждений о ней как о философской категории. Такое неоднозначное отношение к понятию информации в определенной мере обусловлено ее генетически пограничным статусом – между материей и сознанием, между точным и гуманитарным знанием, между наукой и философией, между рациональной и иррациональной формами восприятия мира. Соответственно и направленность рефлексии разных философов и ученых способствовала разноречивости их философствования об информации. Стремясь хоть к некоторому согласию, философы в ХХ в. нашли приемлемую для всех классификационную нишу, придав информации статусобщенаучной категории.

Однако приведенные ранее доводы наталкивают на мысль: а не переросло ли понятие информации своего общенаучного статуса, нельзя ли придать данному понятию более общий – философский – статус. Ведь, хотя возведение информации в ранг философской категории представляется многим философам проблематичным, "…вероятность такого превращения не равна нулю" (А.Д. Урсул).

За более чем 60 лет существования понятие информации "преодолело" свою часть пути, ассимилировавшись в философии и способствуя философскому осмыслению реалий информационного общества, природы и человека. В свою очередь, философия тоже сделала шаги навстречу информации, правда не столь решительные, чтобы признать ее философской категорией. Философы смотрят на информацию как философскую категорию с изрядным скепсисом, и их можно понять – имеются уже несколько десятков философских категорий, стоит ли их плодить еще? Материалистическая философия, в частности, считает информацию зависимым коррелятом диалектической категории отражения материи. Следовательно, информация как часть отражения для диалектика-материалиста не может быть всеобщей и в силу этого она не могла считаться самостоятельной философской категорией в эпоху тотального материализма. Переход от частнонаучного (кибернетического) к общенаучному статусу информации совершился в 70-80-е гг. ХХ в., т.е. с точки зрения историографии науки – только "вчера". Не слишком ли торопят нас, ставя уже сегодня вопрос о философском статусе информации?

Пример 11. Развитие информатики, информационной техники и информационных технологий отличается перманентно-революционным характером. Относительно спокойные ("нормальные" по Т. Куну) этапы этого развития были практически незаметны на фоне чуть ли не ежегодных смен компьютерных и телекоммуникационных парадигм. Персональный компьютер, волоконно-оптическая связь, графический и сенсорный интерфейсы конечного пользователя, глобальная сеть Интернет, корпоративные, домовые и социальные сети, мультимедиа, цифровое и интерактивное телевидение, визуальное, параллельное и кластерное программирование, квантовый алгоритм, сетевые, квантовые, био- и нейрокомпьютеры, искусственный интеллект, мобильные и микропроцессорные информационные системы, нанотехнологии, искусственные нейронные и семантические сети, DVD и флэш-носители, блоги, скайпы – далеко не полный перечень концептуальных новаций, часть из которых еще предстоит реализовать и осмыслить в ближайшем будущем. Появились вычислительная геометрия, когнитивная психология, компьютерная вирусология, компьютерная криминалистика, квантовые и "облачные" вычисления, теория информационного поля. Официально зарегистрированы новые заболевания на почве компьютерофилии, компьютерофобии и интернет-зависимости (интернет-аддикции). Понятие программирования вошло в психологию (нейролингвистическое программирование), математическую теорию оптимизации (математическое программирование) и т.д.

Казалось бы, надо переждать время "бурь и потрясений", а затем уже с позиций философского историцизма взвешенно прорефлексировать и оценить "случившееся", приняв некую философскую концепцию прогнозного характера, как это обычно и делается. Но время не ждет. Ситуация не только в информатике, но и в целом в сфере науки такова, что пересматриваются многие фундаментальные парадигмы, особенно в пограничных областях естественно-научного и гуманитарного знания, "трещат" искусственно (и искусно) воздвигнутые поколениями ученых перегородки между нишами, занятыми разными научными дисциплинами, и все более популярной становится парадигма естественного единства Универсума на уровне его структур и процессов, а также на уровне знания об Универсуме (глобалистика, синергетика, системология, виртуалистика, теории глобальной эволюции, ноосферы, физического вакуума, информационного поля и т.п.).

Этот обвал парадигм коснулся и философии (прежде всего онтологии) в постмодернистских философских концепциях, которые избегают чистой рефлексии философии модерна и классической философии. И детонатором этого взрыва стала информатика, будоражащая своими неподконтрольными и непредсказуемыми революционными идеями и запросами все без исключения естественные и социальные науки. информационный взрыв несет очистительную идею единства не только в науку (исподволь подталкивая ее к междисциплинарному и системному подходам, к антропоцентризму вместо господствующих сциентистского и технократического императивов), но и в мировой социум, гуманизируя его, ставя этику, нравственность, демократичность, альтруизм телекоммуникационных отношений, дружественность компьютерных интерфейсов, право индивида на информацию без границ в приоритетное положение по сравнению с рационально-эгоистическими интенциями общественных институтов и бизнеса. Не видеть этого, ждать непредсказуемого результата информатизации общества означало бы для философии потерю времени и авторитета. В такой ситуации прежде всего надо понять внутренние движущие силы информатики, скрытые в латентной сущности информации за внешней ситуативной стороной ее существования и поведения.

С другой стороны, понять и определить философский статус информации не означает a priori утвердить его на уровне философской категории. Для этого нужны веские основания, не поддающиеся конъюнктурной эйфории информатизации и компьютеризации. Никто не будет хвалить философов за своевременность и тактическую лояльность решения, но их будут порицать за недоброкачественное стратегическое решение.

Чтобы повысить общенаучный статус информации до философской категории, информация должна:

Принадлежность к бытию следует понимать как включенность в бытие, в том числе и на субстанциональном уровне. Полагаем, что в"разделе 1.3" достаточно веско обоснованы предпосылки о субстанциональности информации, ее атрибутивной роли в мироздании. Внутренняя информация как атрибут бытия свойственна живой и неживой природе, материи, сознанию и бессознательному, телам и поляризованному физическому вакууму, мыслям и полям. Все предложения человеческого языка, любые знаковые системы фауны и флоры – все это информация и/или для информации. При этом внешняя (явленная, свободная) информация без внутренней (скрытой, связанной) невозможна, как невозможны отображение без отображаемого, реакция без стимула.

Если это так, то любые структурные изменения материи и физического вакуума, отображаемые явными физическими полями, предварительно фиксируются (самоотображаются ) в виртуальном информационном поле как жестком корреляте структурных модификаций. Более того, изменения идеальных феноменов (сознания, мысли) должны аналогично самоотражаться в информационном поле как полевом носителе внутренней информации объектов.

Следовательно, внутреннюю информацию любого объекта, в том числе и Универсума в целом, придется конституировать как онтологический феномен и определить ее как самоотражение объекта в его виртуальной модели. Соответственно, внешняя информация сохраняет статус гносеологического понятия: она дается субъекту произвольной природы в актах познания как экстрагированная часть внутренней информации объекта.

В приведенных рассуждениях отсутствуют какие-либо ограничения на природу объекта и субъекта. В этом просто нет необходимости. Следовательно, информация, действительно, всеобща и может быть отнесена к философским понятиям. При этом как родовое философское понятие она двойственна, будучи одновременно онтологическим (внутренняя информация) и гносеологическим (внешняя информация) понятием.

Но философская категория – предельно общее, фундаментальное философское понятие формы или отношения в понимании Аристотеля – родоначальника категориального аппарата. Такие понятия не подлежат дальнейшему обобщению, они сами – фундамент любых возможных понятий, и в этом смысле они предельны, фундаментальны, независимы, они позволяют "конструировать бытие" (Ж. Деррида). В том же смысле материю, сознание, на наш взгляд, можно относить к философским категориям с известными оговорками. За абстрактным понятием материи как некоей субстанции вещественного характера стоят внутренняя информация, физический вакуум, пространство-время, рядом с материей – не менее абстрактное понятие антиматерии. За сознанием, его душевными и духовными сущностями и проявлениями тоже стоит информация ( "см. тему 4" ). Рядом с сознанием – бессознательное, за которым тоже усматривается информация. Информация субстрагирована не только в сознание, но и в материю, она – более общее, более фундаментальное понятие, чем материя и сознание. Именно такое понятие, лежащее в основании одновременно ментального и физического, разыскивал Т. Нагель ( "см. раздел 1.4" ).

За информацией, хранящейся информационным полем как одним из возможных фазовых состояний физического вакуума, – лишь пространство-время. Значит, строго говоря, информация – не предельное философское понятие, она вторична по отношению к пространству-времени, зависима от них. Да, как форма (субстанция) информация представлена в полевом виде и поэтому вторична, философски не категориальна. Но как отношение между формами (в модельном контексте самоотображения) информация в ее связанной внутренней форме предельна, фундаментальна, сущностна, а потому философски категориальна (Если быть абсолютно строгими, никакие философские категории, кроме Ничто, недопустимы. Философия, хоть и строга, но не "абсолютно".)

Внешняя информация вторична, ибо является отношением между внутренней информацией и другими сущностями (в контексте взаимодействия). Внешняя информация значима в гносеологическом и праксеологическом аспектах, ибо только через нее осуществляется познание и действие. Без осознания необходимости в понятии внешней информации современная гносеология просто не будет соответствовать своему названию, ибо превращение "моря данных в реку знания" без этого понятия останется непознанным: "…то, что известно, еще не есть оттого познанное" (Г. Гегель). Признак гносеологической необходимости обязателен для философской категории в контексте места, занимаемого ею в системе категорий, значимости, полезности, продуктивности ее в этой системе. Должно быть ясно, чему в философии данная категория помогает и от чего избавляет. Информация гносеологически необходима.

Заметим, что предельное повышение степени общности понятия (вплоть до философской категории) делает его метафизическим, т.е. соответствующее этому понятию определение не должно содержать научных или даже общенаучных терминов. Если достичь этого не удается, понятие не может стать философской категорией. Выше мы пришли к представлению об информации как внутреннем самоотображении объектов, частично данном субъектам в информационных отношениях (познании, отражении). Такое философское определение информации метафизично, ибо в нем нет общенаучных терминов. Значит, и по этому, пусть даже чисто формальному критерию информация – философская категория.

Наконец, уяснение отношений информации с материей и сознанием снимает проблему отношений информации с основным вопросом диалектического материализма о "первородности". В материалистической философии отнесение формы или отношения к философской категории существенно зависело от их близости к одной из двух диалектических противоположностей – материи или сознанию. Для диалектического материализма это вопрос номер один: понятие, близкое к "первородному" материальному, имело больше шансов на философскую элитарность, чем понятие, относимое к сфере идеального. Естественно, что одной из первых философских категорий стала материя.

Для философии информации основной вопрос диалектического материализма перестает играть роль приоритетного критерия, ибо он вторичен. Это давно понимали некоторые отечественные философы, отмечая большую широту понятия информации по сравнению с понятиями материи и сознания (А.Д. Урсул, Д.И. Дубровский и др.). Но в эпоху тотального материализма понятию информации было отказано в праве на самостоятельную методологическую доктрину, независимую от диалектико-материалистической методологии. Мотивировка шаблонна: излишняя абстрактность понятия информации, далекая от реалий материализма. Полагалось, что все, находящееся вне материи, абстрактно, метафизично, отдает мистикой и "поповщиной", хотя определение материи как "объективной реальности, существующей независимо от человеческого сознания и отображаемой им" (В.И. Ленин, "Материализм и эмпириокритицизм"), само содержит элементы абстракции, метафизики, мистики и имеет согласно Ленину чисто гносеологический смысл. По-видимому, Ленин не придал материи онтологического статуса, понимая, что сознание его товарищей по партии лично для него – тоже объективная реальность, что понятие материи вне приземленной вещественной интерпретации – метафизическая абстракция, а посему, не будучи "естественной", материя сверхъестественна, т.е. является объектом мистики. Атрибутивная информационная концепция "впрягла в одну телегу коня и трепетную лань" – материю и сознание, более не противопоставляя их друг другу – в отличие от диалектического материализма. И в этоммировоззренческая значимость понятия информации.

Наконец, в отношениях с другими философскими категориями информация достаточно независима и самостоятельна. В то же время хотя бы с одной категорией информация должна быть сопряженной по признаку бимодальности (взаимодополнительности и противоположности), свойственному другим философским категориям. В науке данный признак известен как комплементарность, но для научных понятий, категорий он не обязателен в отличие от категорий философии. "Бытие в своей проявленности должно быть расщепленным – таково наше восприятие. Вне расщепленности для нас просто ничего нет" (В.В. Налимов). Бит и есть эта минимальная расщепленность бытия, ведь истина мыслима только потому, что есть не-истина – ложь. Аналогично, "когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло" (Лао-Цзы). Информация бимодальна – она там, где есть различие ("расщепленность"), разнообразие, порядок, гетерогенная структура, асимметрия, смысл, изменчивость; ее нет там, где есть тождество, однообразие, гомогенный хаос, симметрия, бессмыслица, постоянство. Кроме того, внутри категории информации признак бимодальности проявляется во взаимообусловленности и противоположности внутренней и внешней форм информации, информационной энтропии и количества информации. Однако признак бимодальности обязателен не для всех категорий. Так, категория меры сопряжена сразу с двумя категориями – качеством и количеством. Информация также участвует в "тройственных союзах" с категориями материи и идеального, возможности и действительности.

Изложенная концепция при всей ее дискуссионности, сознаваемой автором, позволяет признать, что если материя – философская категория, тем более таковой является информация как всеобщее фундаментальное отношение между формами (в том числе между материальными формами и сознанием), между категориями "материи" и "идеального", как гносеологически продуктивное и мировоззренчески значимое понятие.

Исчезновение информации в черной дыре — гипотетическое явление, которое должно происходить в черной дыре, если она действительно подчиняется термодинамическому описанию, предложенному Стивеном Хокингом. Это явление, однако, несовместимо с общими принципами квантовой механики и потому представляет собой серьезнейшую проблему, стоящую перед квантовой гравитацией.

Согласно современным представлениям, невращающаяся и незаряженная черная дыра задается всего одним независимым параметром — своей массой. Это означает, что если бросить в черную дыру какое-либо тело определенной массы, то совершенно не важно, что это было за тело и в каком внутреннем состоянии оно находилось: свойства черной дыры после поглощения тела будут зависеть только от ее новой массы. Про это явление иногда говорят «у черной дыры нет волос» (Теорема об отсутствии волос), то есть все невращающиеся и незаряженные черные дыры одинаковой массы неотличимы друг от друга. Это, в частности, означает, что черная дыра, получившаяся из гравитационного коллапса вещества, и черная дыра той же массы, получившаяся из гравитационного коллапса антивещества, с точки зрения внешнего наблюдателя ничем не различаются. Таким образом, в процессе гравитационного коллапса для внешнего наблюдателя нарушаются законы сохранения квантовых чисел, не связанных с калибровочными преобразованиями, как, например, барионный и лептонный заряды.

В рамках классической (неквантовой) теории гравитации черная дыра — объект неуничтожимый. Она может только расти, но не может ни уменьшиться, ни исчезнуть совсем. Это значит, что в принципе возможна ситуация, что попавшая в черную дыру информация на самом деле не исчезла, она продолжает находиться внутри черной дыры, но просто ненаблюдаема снаружи. Иная разновидность этой же мысли: если черная дыра служит мостом между нашей Вселенной и какой-нибудь другой Вселенной, то информация, возможно, просто перебросилась в другую Вселенную.

Однако, если учитывать квантовые явления, гипотетический результат будет содержать противоречия. Главный результат применения квантовой теории к черной дыре состоит в том, что она постепенно испаряется благодаря гипотетическому излучению Хокинга. Это значит, что настанет такой момент, когда масса черной дыры снова уменьшится до первоначального значения (перед бросанием в нее тела). Таким образом, в результате становится очевидно, что черная дыра превратила исходное тело в поток разнообразных излучений, но сама при этом не изменилась (поскольку она вернулась к исходной массе). Испущенное излучение при этом совершенно не зависит от природы попавшего в нее тела. То есть, черная дыра уничтожила попавшую в нее информацию.

В этой ситуации становится очевидным следующий парадокс. Если мы рассмотрим падение в черную дыру и последующее испарение для квантовой системы, находящейся в каком-либо чистом состоянии, то — поскольку черная дыра в результате не изменилась — получим преобразование исходного чистого состояния в «тепловое» (смешанное) состояние. Такое преобразование неунитарно, а вся квантовая механика строится на унитарных преобразованиях. Таким образом, эта ситуация противоречит исходным постулатам квантовой механики.

Разрешение этого противоречия — необходимый шаг на пути построения квантовой гравитации.

Поскольку проблема состоит в том, что две физические теории противоречат друг другу, когда мы их пытаемся применить к черной дыре, в принципе не исключено, что одна из этих теорий просто перестает работать в данном случае. Так, например, высказывались мнения, что квантовая механика перестает работать в сверхсильных гравитационных полях. Другой вариант разрешения заключается в том, что излучение Хокинга, возможно, не совсем хаотично-тепловое, то есть между излучаемыми частицами могут быть некоторые корреляции, которые кодируют попавшую в черную дыру информацию. Таким образом, черная дыра не будет уничтожать информацию.

В 1997 году была предложена гипотеза о AdS/CFT-дуальности (AdS/CFT correspondence), то есть гипотеза о том, что квантовая гравитация в анти-де-ситтеровском (то есть с отрицательным космологическим членом) 5-мерном пространстве математически эквивалентна конформной теории поля на 4-поверхности этого мира. Она была проверена в некоторых частных случаях, но пока не доказана в общем виде. Если эта гипотеза действительно верна, то это автоматически влечет за собой разрешение проблемы об исчезновении информации. Дело в том, что конформная теория поля, по построению, унитарна. Если она дуальна квантовой гравитации, то значит и соответствующая квантовогравитационная теория тоже унитарна, а значит, информация в этом случае не теряется.

За последние годы накопилось много косвенных указаний на то, что AdS/CFT-дуальность должна выполняться. В результате, все больше и больше физиков становятся на точку зрения, что информация в черной дыре не должна теряться. Однако конструктивного объяснения, что именно происходит с информацией, так и не появилось. Кроме того, остается непонятным, как обстоит дело в плоском или де-ситтеровском мире (то есть во вселенной с нулевым или положительным космологическим членом).

Другая точка зрения гласит, что исчезновение информации — очередной способ увеличения энтропии во вселенной. То есть информация не исчезает бесследно, а становится частью хаоса вселенной, откуда может быть изъята с помощью процесса, уменьшающего энтропию. Но фактически второе начало термодинамики говорит нам, что энтропия не уменьшается. Окончательно это доказано не было, поэтому вопрос остается открытым.

Одним из вариантов решения проблемы исчезновения информации в черной дыре может являться существование Планковских звезд.

Флориди считает, что информация является столь же фундаментальным понятием, как «жизнь», «знание», «добро и зло», и даже более «сильным» понятием, чем вышеперечисленные (то есть, по Флориди, эти другие понятия могут быть выражены через понятие информации).

Подражая Гильберту с его списком математических проблем, Флориди опубликовал «Открытые проблемы в философии информации» — список из 18 проблем философии информации.

Информационный взрыв — постоянное увеличение скорости и объемов публикаций (объема информации) в масштабах планеты. Лавинообразное нарастание массы разнообразной информации в современном обществе получило название «информационного взрыва» в 1975 году (Урсул А. Д.) . Станислав Лем описал эту проблему и вызываемую ей инфляцию культуры в книге «Сумма технологии» (1964) , повторяя позже неоднократно (например, сатирически — в «Перикалипсисе» из сборника «Абсолютная пустота», 1971).

Цивилизационные тренды развития информационного общества характеризуются тем, что в 2002 г. человечеством было произведено информации 18∙1018 байт (18 Эксабайт). За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Объем информации в мире возрастает ежегодно на 30 %. В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙108 байт .

Современная революция в информационных технологиях характеризуется тем, что на 7 млрд человек приходится 6 млрд телефонов (данные компании «Ericsson», 2012), 6 млрд телевизионных установок («Guinnes Today», 2012), 2 млрд компьютеров («Gartner», 2012), 2,3 млрд интернет-пользователей («Internet World Stats», 2012).

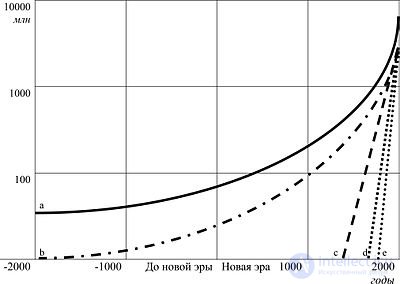

Распространение в популяции Homo sapiens новых функционально-поведенческих отличительных признаков в виде полезных навыков информационного взаимодействия. a — население Земли 7 млрд; b — грамотность; c — чтение-печатание — доступность всем грамотным; d — получение радио-, телевизионной информации (кол-во приемников); e — информационная связь через телефоны, компьютеры, интернет (кол-во телефонов, компьютеров, пользователей Интернет)

Развиваются: методология и статистика измерений в обществе информации и информационных нагрузок, регламентация федеральным законодательством безопасного содержания информации .

Информационный взрыв таит в себе не меньшую опасность, чем демографический. По Мальтусу, человечество как производитель отстает от себя же как потребителя, то есть речь идет о соотношении совокупной биологической массы и совокупного экономического продукта человечества. Но в состязании с самим собой у человечества все же гораздо лучшие шансы, чем у индивида в состязании со всем человечеством. Как выясняется к началу третьего тысячелетия, основные ресурсы общества — не промышленные или сельскохозяйственные, но информационные. Если материальное производство человечества отстает от его же материальных потребностей, то еще более отстает информационное потребление индивида от информационного производства человечества. Это кризис не перенаселенности, а недопонимания, кризис родовой идентичности. Человечество может себя прокормить — но может ли оно себя понять, охватить разумом индивида то, что создано видовым разумом? Хватит ли человеку биологически отмеренного срока жизни, чтобы стать человеком?

— М. Н. Эпштейн, "Информационный взрыв и травма постмодерна"

Концепция «информационных барьеров» была разработана академиком В. М. Глушковым. Она символизирует противоречие между информационными запросами общества и техническими возможностями их обеспечения. Существует три информационных барьера.

Был связан с изобретением письменности, которая дала возможность сохранять и передавать знания. До этого мозг человека был единственным хранилищем информации. Первый информационный барьер был преодолен приблизительно в V тыс. до н. э. .

продолжение следует...

Часть 1 Понятие информации как философская проблема- Философия информации, Информационный парадокс

Часть 2 Метафизика информации - Понятие информации как философская проблема- Философия информации,

Часть 3 Суть проблемы - Понятие информации как философская проблема- Философия информации,

Часть 4 Третий информационный барьер - Понятие информации как философская проблема- Философия

Выводы из данной статьи про информация в философии указывают на необходимость использования современных методов для оптимизации любых систем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое информация в философии, информационный взрыв, теория флориди , информационный парадокс и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Философия

Комментарии

Оставить комментарий

Философия

Термины: Философия