Лекция

- …мы вообще живы только в тех точках, в которых происходит ток коммуникации. М.К. Мамардашвили

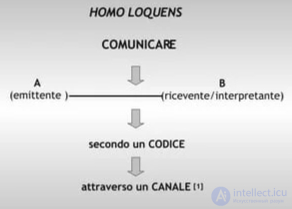

Термин homo loquens (человек говорящий) входит в терминологический ряд, открываемый homo sapiens ‘человек разумный’: homo faber ‘человек — создатель орудий труда’, homo liber ‘человек свободный’,

homo ludens ‘человек играющий’ и др. Термином homo loquens (от лат. homo — человек и loquens — разговаривающий), или русским человек говорящий, обозначается человек говорящий (пишущий), слушающий (читающий), а в широком смысле — человек, участвующий в речевой коммуникации. В сравнении с русским термином «человек говорящий» латинский удобнее, так как он напоминает не только об одном из видов речевой деятельности — говорении.

Вопрос о homo loquens как объекте филологии своими корнями уходит в историю этой науки: человек говорящий уже в Древнем мире выделяется, различается, осмысливается. Он предстает в разных обличьях. Античные филологи видели человека в связи с решением задач установления авторства текста и его понимания. В античной риторике человек стал центральной фигурой, выступающей в двух ролях — оратора и аудитории:

«Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; он-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» (Аристотель).

Фундаментальное значение в придании человеку статуса объекта филологии сыграли работы В. фон Гумбольдта. Развитие филологии как целого и составляющих ее наук и дисциплин

от Гумбольдта до середины ХХ в. проходит под знаком борьбы за обращение филологии к человеку. Приведем одно из суждений Гумбольдта: «язык — это мир, лежащий между миром внешних

явлений и внутренним миром человека».

Так великий филологпрошлого объяснил причину единства человека и языка. Влияние Гумбольдта присутствует в сочинениях и по языкознанию, и по литературоведению. Так, американский лингвист первой половины ХХ в. Э. Сепир сделал следующий шаг в укреплении единства филологии и человека:

«В общем и целом ясно, что интерес к языку в последнее время выходит за пределы собственно лингвистических проблем, …лингвисты должны осознать, какое значение их наука может иметь для интерпретации человеческого поведения в целом»1 . Приведем еще оценку В.А. Звегинцева (1910—1988), который определяет «лингвистику… как науку о коммуникативном поведении человека или, точнее, о деятельности человеческого общения»2.

Эти свидетельства фактически дополняют друг друга. В целом же оказывается, что язык и человек неразделимы. В науке о языке возникает новое триединство: человек — язык — коммуникация. Из работ в области литературоведения выделяются труды французского литературоведа и литературного критика Ш.О. Сент-Бева (1804—1869), который заложил основы осмысления литературного творчества на основе изучения личности писателя, его жизненного опыта. В литературоведении ХХ в. одной из самых влиятельных фигур является, безусловно, М.М. Бахтин. В цикле его работ о Достоевском содержится следующее суждение: «Человек реально существует в формах “я” и “другого” (“ты”, “он” или “man”)»3 . На этой основе в разные периоды научного творчества Бахтиным рассматриваются две пары категорий: автор — герой, автор — читатель. В совокупности они оказываются достаточными для признания человека центральным объектом литературоведения. В самом деле: «Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т.п.» (Там же).

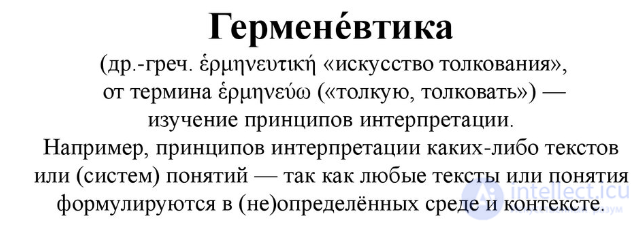

Одной из центральных задач современного литературоведения является изучение восприятия литературного произведения читателем (слушателем). Такую задачу ставит перед собой рецептивная эстетика — направление в литературоведении и критике ХХ—ХХI вв. (Р. Ингарден, Х.Р. Яусс, В. Изер и др.). Если текст произведения читателем не изменяется, то смысл зависит от читателя, его «диалога» с автором и текстом. Это направление опирается на идеи герменевтики, психологии, семиотики, коммуникативистики и других гуманитарных наук, сосредоточивших свои интересы на человеке. К концу ХХ в. пришло осознание того, что человек говорящий есть объект филологии. Что же произошло? В середине ХХ в. в гуманитарной науке совершается антропологический поворот (др.-греч. anthrōpos — человек и logos — учение, наука). В гуманитарных науках человек становится приоритетным объектом исследования, условием понимания социальных процессов. Пришло понимание, что игнорирование человека как главной ценности препятствует осознанию многих этических, эстетических, коммуникационных и иных процессов. Это движение захватило и филологические науки. Проявлением антропологического поворота в филологии стала переориентация исследования с языка, текста и произведения как «продуктов» человеческой деятельности на человека как «главного героя» исследования. В связи с этим укрепляются позиции филологии в гуманитарных науках. Основа этого процесса — развитие связей филологии с гуманитарной семиотикой, герменевтикой, теорией коммуникации, психологией, социологией и другими науками. В этой ситуации оказалось, что человек в его разных гранях изучается целым спектром наук и научных дисциплин. Человек как «homo loquens» только на рубеже веков приобретает «прописку» в филологии на правах ее объекта. В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию в науке о языке художественной литературы. До середины ХХ в. при изучении языка художественных произведений задача сводилась главным образом к тому, чтобы определить образные (выразительные, изобразительные) средства в изучаемом тексте. Поэтому исследования нередко строились как перечни этих средств. Так, исторический колорит в прозе одного из региональных писателей демонстрируется следующими средствами: отражение диалектного произношения героев («г»-фрикативный в утвердительной частице ага передается автором буквой «х»: Аха!); историзмы (Воевода грозно крикнул дворовых девок); архаизмы (гораздо — очень: Гораздо упился муж, и конь грызет пьяного); грамматические варианты литературной лексики (деньга вместо деньги: Десять алтын и две деньги, — озираясь, предложил мужик); и др. Тем самым фактически устанавливается язык текста как система, но не язык в действии. Эти данные имеют меньшую ценность для осмысления роли языка в создании художественной реальности, потому что художественная реальность есть не только отельные элементы вымышленного мира, но и отношения между ними, а самое главное — авторские оценки, авторское отношение. Более того, по отдельным элементам текста часто невозможно определить, с какой реальностью имеет дело читатель — художественной или документальной: все приведенные примеры вполне могли быть зафиксированы в текстах нехудожественных, принадлежащих своему времени.

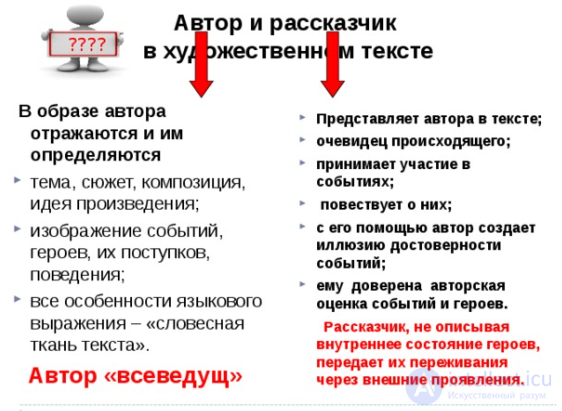

В 1960—1970-е годы, в развитие идей В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, важнейшим стал вопрос об образе автора, т.е. о том, как конструируется автором текст: чтó автор «поручает» повествователю, чтó — персонажу, кáк соотносятся диалог и монолог, прямая, косвенная и другие виды чужой речи с «авторским» словом и т.д. В этих речевых соотношениях, в палитре речевых средств и создается, по Виноградову, образ автора. Вспомните, как устроены тексты рассказов, например, А.П. Чехова. В них явно преобладает речевой слой персонажа. Это означает, что своим персонажам автор не только «доверяет» «работу» по самораскрытию, но и «поручает» выполнение своих, авторских, функций, связанных с описанием, повествованием, оценкой, сюжетопостроением и др. Приведем в качестве иллюстрации рассказ А.П. Чехова

«Длинный язык» (1888). В этом коротком рассказе повествователь наделен служебными функциями по аналогии с функциями драматурга — автора ремарок. Повествователь обозначает,

кто, где, когда ведет разговор. Иногда приводятся замечания о мимике, жестах персонажей.

Вот начало рассказа:

Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и, неугомонно треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел

с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы…

Легкомысленная болтовня героини, откровенная ложь (в начале сцены: — Впрочем, я видела их (татар-проводников. — А.Ч.) издалека, мельком… и затем: — Я со своим проводником подъезжаю к ней…; — У меня Сулейман не выходил из границ… и под.), повторы-заклинания (Я тебе не Юлия какая-нибудь…; Я ведь знаю, какие у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь…; Я знаю, о чем ты думаешь! Всегда у тебя такие гадкие мысли! и под.) — все это служит саморазоблачению героини, которая фактически сама на себя доносит мужу.

Таким образом, не языковые средства в проявлении языка как системы, а автор текста как своего рода режиссер — вот что оказывается существенным для изучения языка художественной литературы.

С середины ХХ в. в мире (с середины 1980-х годов — в нашей стране) происходит изменение статуса речевой коммуникации и человека как ее субъекта. Это второе обстоятельство, способствовавшее выдвижению homo loquens в число объектов филологии: оно привлекло внимание филологии к человеку. Человек как субъект речевой коммуникации отличается активностью, самостоятельностью, независимо от того, какую функцию — говорящего (пишущего) или слушающего (читающего) — в тот или иной момент он выполняет. В этой ситуации обостряется проблема понимания.

В советское время модель понимания и истолкования текстов задавалась партийно-государственными документами и пропагандой. Следовательно, истолкование текстов должно было быть однозначным (например, даже в школьном учебнике литературы и всеми учителями этого предмета). Это делало понимание «групповым», где группа — это и все общество, и каждая из его составляющих (социальные, национальные, возрастные, профессиональные и т.д.), а коммуникацию — монологической по своей сути, когда один говорит, остальные же слушают и слушаются его. Если содержание текста оценивается с точки зрения партийности, то общественная и коммуникативная жизнь устроена так, что все, не соответствующее данному критерию, признается неправильным. Так, в 1936 г. Постановлением ЦК ВКП(б) была запрещена к постановке пьеса Д. Бедного «Богатыри»: в ней была усмотрена попытка возвеличения разбойников Киевской Руси и огульного очернения богатырей4

.

С середины 1980-х годов ситуация в нашей стране стала меняться: уходит в прошлое однозначная модель понимания и истолкования. Понимание превращается в индивидуальное, что и соответствует его сущности: понимание есть понимание субъектом. Согласно М.М. Бахтину, «всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами…». У каждого субъекта свой «набор» текстов, свое их понимание, свои «излюбленные» способы соотнесения текстов друг с другом! Соответственно монологический принцип коммуникации уступает место диалогическому. Это означает, что оба участника акта коммуникации имеют равные права на воздействие друг на друга, на истину. Приведем фрагмент диалога журналиста Б. Ноткина (Б.Н.) с А.Н. Шохиным (А.Ш.), политическим деятелем, экономистом, членом Правительства России (1994, март): Б.Н. Я слышал такой анекдот / не шоковая терапия / а шоховая терапия… / / А.Ш. Независимо от этих ярлыков / главное / нащупать момент / который состоит в том / что (…) надо удерживаться на

низком уровне инфляции…5

.

Приведенный материал показывает отсутствие монополии на истину и у журналиста, и у собеседника, занимающего высокое положение в структуре власти. Это-то и означает, что

данный диалог есть диалог не только формально, но и по существу. Так обнаруживаются связи человека, языка и текста.

Эти связи и стали своего рода несущей конструкцией современной филологии как отрасли гуманитарного знания. Рассмотрим роль каждого из компонентов этих связей. Прежде всего обратимся к человеку. «Разве человек не является в достаточной мере самим собой без языка?», — ставит вопрос немецко-американский ученый О. Розеншток-Хюсси (1888—1973). И отвечает: «Нет! Человек нуждается в самореализации. Самореализация возможна только через язык». (См. в приводимых ниже материалах для чтения фрагменты книги О. Розенштока-Хюсси.)

Теперь рассмотрим язык в его отношении к человеку. Переводя на русский язык работы Э. Бенвениста, Ю.С. Степанов сформулировал главный тезис французского автора:

«язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка (разрядка в тексте. — А.Ч.)».

Бенвенист задал, казалось бы, наивный вопрос: если язык — это орудие общения, то чему он обязан этим свойством? По мысли ученого, ответ здесь такой: «именно в языке и

благодаря языку человек конституируется как субъект»6. (См.в приведенных ниже материалах для чтения фрагменты книги Э. Бенвениста.)

Приведем несколько иллюстраций, доказывающих тезис французского ученого. В языках существует разряд слов, который строится вокруг обозначения говорящим самого себя, т.е. с

я в центре. См., например, следующий ряд слов в современном русском языке: я — мой — по-моему — у меня (= здесь) — сейчас (= в то время, когда я здесь). Существуют такие структуры

предложений, которые свидетельствуют о присутствии в ситуации человека, хотя он и не назван: За стеной пели; В доме шум.

Предполагается, что соответственно по другую сторону стены или дома есть хотя бы один человек, который слышит пение или шум.

Человек, далее, конституирует себя и в тексте. Ср. два известных текста «о клене» (приводим фрагменты):

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?

Словно за деревню погулять ты вышел.<…>

(С. Есенин)

и

Осенний мир осмысленно устроен И населен.

Войди в него и будь душой спокоен, как этот клен.

…Не забывай, что выпрямится снова,

Не искривлен,

Но умудрен от разума земного

Осенний клен

(Н. Заболоцкий).

Каждый из авторов предстает своеобразно: эти способы конституирования обычно описывают в терминах «лирический герой», «образ автора» и др. Соотношение «человек и текст»: текст создается человеком и для человека (см. рассуждения о высказывании в главе 3).Текст «живет» в мире человеческой коммуникации. Многочисленные примеры превратностей этой жизни известны из истории отечественной литературы. Начиная с 1970—1980-х годов в нашей стране появилась так называемая «возвращенная» литература — произведения литераторов, в течение длительного времени находившихся под запретом (Е. Замятина, А. Платонова, отчасти М. Булгакова, Б. Пастернака и др.); сочинения же ряда писателей, признававшиеся, например, в середине ХХ в. образцовыми, «классическими», ушли из активной жизни.

Тестовые задания

1. Термин homo loquens означает

2. Античные филологи видели человека в связи с решением задач установления авторства текста и его понимания

3. В античной риторике человек стал центральной фигурой, выступающей в двух ролях –

4. Фундаментальное значение в придании человеку статуса объекта филологии сыграли работы

5. Фундаментальное значение в придании человеку статуса объекта филологии сыграли работы

6. Из работ в области литературоведения фундаментальное значение в придании человеку статуса объекта филологии сыграли работы

7. До середины XX в. при изучении языка художественных произведений задача сводилась главным образом к тому, чтобы

8. Для изучения языка художественной литературы оказывается существенным

9. Одной из центральных задач современного литературоведения является изучение

10. Рецептивная эстетика − направление в литературоведении и критике XX—XXI вв., изучающая

12. Осознание того, что человек говорящий есть объект филологии пришло

13. Направление в литературоведении, которое ставит перед собой задачу изучения восприятия литературного произведения читателем (слушателем) называется

14. Антропологический поворот в гуманитарной науке совершается

15. В середине XX в. в гуманитарной науке приоритетным объектом исследования становится

16. Проявлением антропологического поворота в филологии стала

17. В связи с антропологическим подходом укрепляется развитие связей филологии с гуманитарной

18. Текст создается

19. В 1960–1970-е годы важнейшим в литературоведении стал вопрос

20. Изменение статуса речевой коммуникации и человека как ее субъекта в нашей стране происходит

21. Понимание превращается в индивидуальное, что и соответствует его сущности: понимание есть понимание субъектом

22. В филологических науках человек выступает как

23. Человек как субъект речевой коммуникации отличается

24. Человек как субъект филологии – это

25. Человек как объект филологии (homo loquens) — это те стороны, грани человека как целого, которые составляют предмет интереса

26. Базовые объекты филологии – это

27. Способности и характеристики человека, обусловливающие деятельность по созданию и восприятию текстов, содержащих любой вид реальности, располагаются в следующих плоскостях:

28. Способности и характеристики человека, обусловливающие деятельность по созданию и восприятию текстов, содержащих любой вид реальности, располагаются в следующих плоскостях:

29. Языковая личность вбирает в себя

30. Понятие творческой личности покрывает

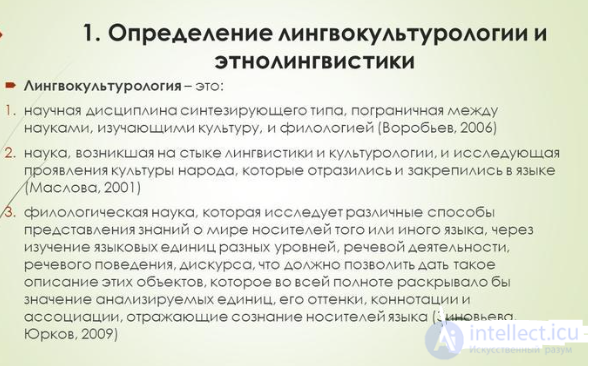

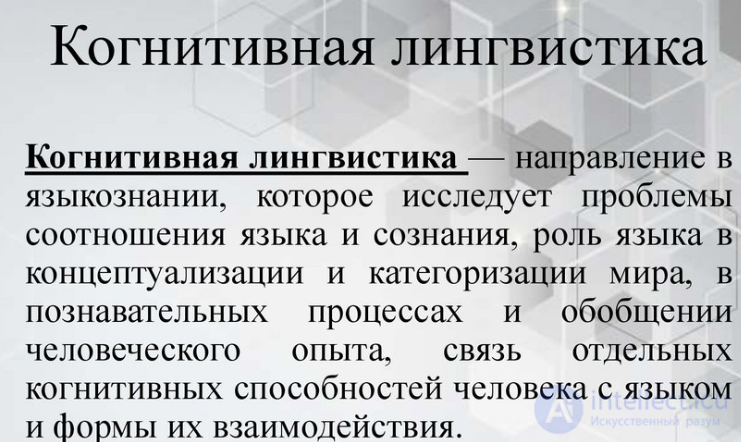

31. Изучение homo loquens ведется в русле таких дисциплин, как

32. Изучение homo loquens ведется в русле таких дисциплин, как

33. Изучение homo loquens как объекта филологии ведется в русле ряда научных дисциплин, которые сопрягаются

34. Изучение homo loquens как объекта филологии ведется в русле ряда научных дисциплин:

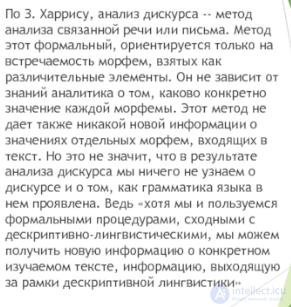

35. Процессы понимания текста изучается

36. Обобщающим научным направлением, изучающим homo lоquens как объект филологии, является

37. Интересы филологической теории коммуникации сосредоточены

38. Интеграции филологических наук и дисциплин служат такие дисциплины, как

39. Лингвистика изучает homo loquens в качестве

40. Литературоведению интересен homo loquens как

41. Современная лингвистика и литературоведение оказываются тесно связанными

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Лекции по филологии

Термины: Лекции по филологии