Лекция

Сразу хочу сказать, что здесь никакой воды про мировоззрение, и только нужная информация. Для того чтобы лучше понимать что такое мировоззрение, структура мировоззрения, типы мировоззрения , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Философия.

мировоззрение (нем. Weltanschauung) — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также — жизненные позиции, программы поведения, действий людей . Оно придает человеческой деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Мировоззрение - это совокупность взглядов, убеждений, ценностей и понимания мира, которые формируют образ мышления и позволяют человеку интерпретировать и воспринимать окружающую реальность. Мировоззрение влияет на то, как мы понимаем себя, других людей, природу, общество, этику, политику и другие аспекты жизни.

Мировоззрение может формироваться под воздействием различных факторов, таких как культурная среда, религиозные убеждения, образование, личный опыт, семейные ценности и многие другие. Оно может быть довольно индивидуальным и разнообразным, так как каждый человек имеет уникальный путь формирования своего мировоззрения.

Мировоззрение охватывает множество аспектов:

Мировоззрение может быть религиозным, философским, научным, гуманистическим, идеологическим и так далее. Оно оказывает влияние на решения, которые мы принимаем, на то, как мы общаемся с другими людьми и как мы видим свое место в мире.

Термин мировоззрение имеет немецкое происхождение. Первым его упоминает Кант, однако не отличает его от миросозерцания. В Феноменологии духа Гегеля присутствует вынесенное в заглавие понятие "морального мировоззрения" (нем. Die moralische Weltanschauung). Современное значение термин приобретает у Шеллинга . В качестве специальной темы мировоззрение выделяет Дильтей. В русский язык термин попал как калька (не позже С.Л. Франка ). Вместе с тем, в советский период понятие мировоззрения стало центральным для понимания философии. О "монистическом мировоззрении" пишет Ленин в "Философских тетрадях". Уже в 1923 году его использует Деборин (Людвиг Фейербах. Личность и мировоззрение)

Мировоззрение — сложное явление духовного мира человека, и сознание является его фундаментом. Различают самосознание индивида и самосознание человеческой общности, например конкретного народа. Формами проявления самосознания народа являются мифы, сказки, анекдоты, песни и т. д. Самый элементарный уровень самосознания — первичное представление о себе. Нередко оно определяется оценкой человека другими людьми. Следующий уровень самосознания представлен глубоким пониманием самого себя, своего места в обществе. Наиболее сложная из форм человеческого самосознания называется мировоззрением.

Мировоззрение представляет собой систему или совокупность представлений и знаний о мире и человеке, об отношениях между ними.

В мировоззрении человек осознает себя не через свое отношение к отдельным предметам и людям, а через обобщенное, интегрированное отношение к миру как целому, частью которого является и он сам. В мировоззрении человека отражаются не просто его отдельные свойства, а то главное в нем, что принято называть сущностью, что остается наиболее постоянным и неизменным, в течение всей его жизни проявляясь в его мыслях и действиях.

Мировоззрение представляет собой синтез различных черт духовной жизни человека; это познание и переживание человеком мира. Эмоционально-психологическую сторону мировоззрения на уровне настроений и чувств составляет мироощущение. Например, одни люди имеют оптимистическое мироощущение, другие — пессимистическое. Познавательно-интеллектуальную сторону мировоззрения составляет миропонимание.

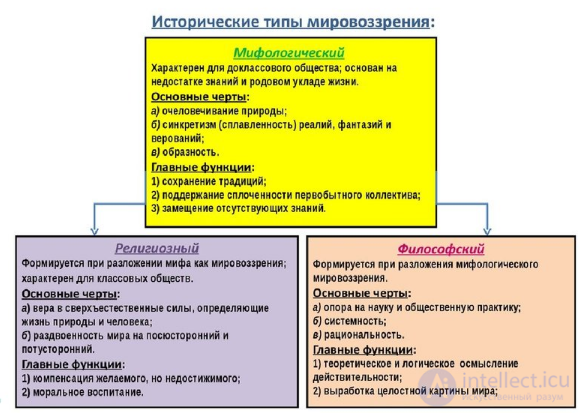

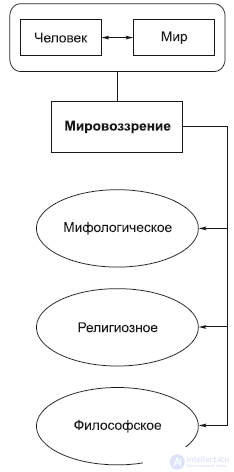

Мировоззрение, как и вся жизнь людей в обществе, имеет исторический характер. Возникновение мировоззрения связывают с процессом формирования первой устойчивой формы человеческой общности — родовой общины. Ее появление стало своеобразной революцией в духовном развитии человека. Мировоззрение выделило человека из мира животных. История духовного развития человечества знает несколько основных типов мировоззрения. К ним относятся мифологическое, религиозное, философское мировоззрение.

Исторически первой ступенью в развитии мировоззрения было мифологическое мировоззрение. Мифология закрепляла принятую в обществе систему ценностей, поддерживала и поощряла определенные формы поведения. С угасанием первобытных форм общественной жизни миф изжил себя и перестал быть господствующим типом мировоззрения.

Коренные вопросы всякого мировоззрения (происхождение мира, человека, тайна рождении и смерти и др.) продолжали решаться, но уже в других мировоззренческих формах, например в формах религиозного мировоззрения, основанного на вере в существование сверхъестественных существ и сверхъестественного мира, ифилософского мировоззрения, существующего как теоретически сформулированная система самых общих взглядов на мир, человека и их взаимоотношения.

Каждый исторический тип мировоззрения имеет материальные, социальные и теоретико-познавательные предпосылки. Он представляет собой относительно целостное мировоззренческое отражение мира, обусловленное уровнем развития общества. Особенности различных исторических типов мировоззрения сохраняются в массовом сознании современных людей.

Наше взаимодействие с миром окрашено эмоциями, связано с чувствами, трансформировано страстями. Например, человек способен не просто смотреть на природу, бесстрастно фиксируя ее полезные и бесполезные качества, а любоваться ею.

Нормы и ценности являются важным компонентом мировоззрения. Ради дружбы и любви, ради семьи и близких человек может действовать вопреки здравому смыслу, рискуя жизнью, преодолевать страх, выполняя то, что считает своим долгом. Убеждения и принципы вплетены в саму ткань человеческой жизни и часто их влияние на поступки бывает намного сильнее, чем влияние знаний и эмоций вместе взятых.

Поступки человека также входят в структуру мировоззрения, образуя его практический уровень. Человек выражает свое отношение к миру не только в мыслях, но и во всех своих решительных действиях.

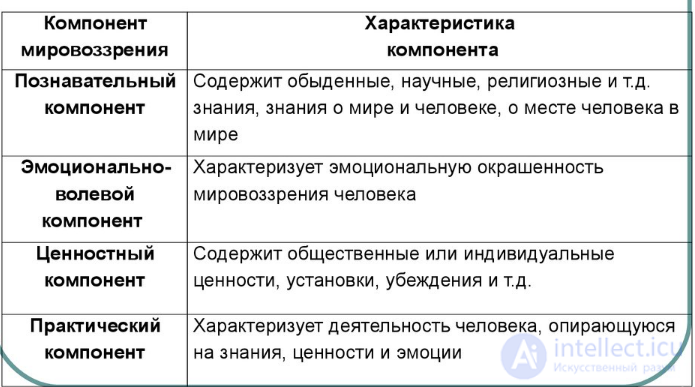

Традиционно считается, что знания и чувства, ценности и поступки представляют собой компоненты мировоззрения — познавательный, эмоциональный, ценностный и деятельностный. Конечно, такое деление весьма условно: компоненты никогда не существуют в чистом виде. Мысли всегда эмоционально окрашены, поступки воплощают ценности человека и т. д. В реальности мировоззрение — всегда целостность, а разделение его на компоненты применимо только в исследовательских целях.

С точки зрения исторического процесса выделяют следующие ведущие исторические типы мировоззрения:

Мифологическое мировоззрение (от греч. μῦθος — сказание, предание) основано на эмоционально-образном и фантастическом отношении к миру. В мифе эмоциональный компонент мировоззрения превалирует над разумными объяснениями. Мифология вырастает прежде всего из страха человека перед неизвестным и непонятным — явлениями природы, болезнью, смертью. Поскольку у человечества еще не было достаточно опыта для понимания истинных причин многих явлений, они объяснялись при помощи фантастических предположений, без учета причинно-следственных связей.

Мифологический тип мировоззрения определяется как совокупность представлений, которые были сформированы в условиях первобытного общества на основе образного восприятия мира. Мифология имеет отношение к язычеству и является совокупностью мифов, для которой характерно одухотворение и антропоморфизация материальных предметов и явлений.

Мифологическое мировоззрение совмещает в себе сакральное (тайное, волшебное) с профанным (общедоступным). Основано на вере.

Религиозное мировоззрение (от лат. religio — благочестие, святость) основано на вере в сверхъестественные силы. Религии, в отличие от более гибкого мифа, свойственны жесткий догматизм и хорошо разработанная система моральных заповедей. Религия распространяет и поддерживает образцы с ее точки зрения правильного, нравственного поведения. Велико значение религии и в сплочении людей, однако здесь ее роль двойственна: объединяя людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных верований.

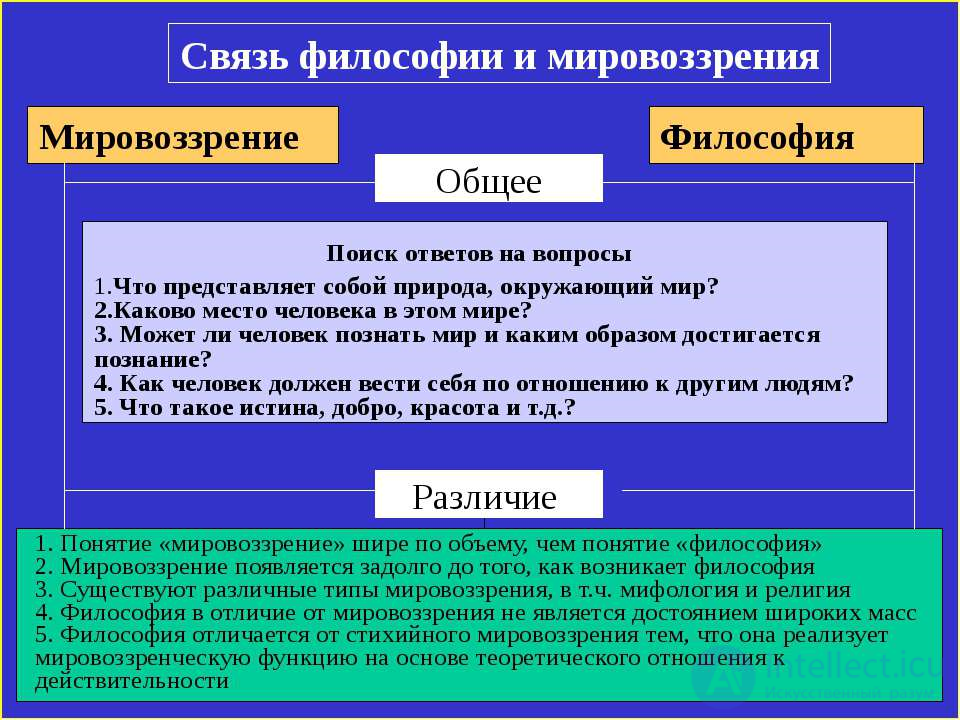

Философия (φιλία — любовь, стремление, жажда + σοφία — мудрость → др.-греч. φιλοσοφία (дословно: любовь к мудрости)) — одна из форм мировоззрения , а также одна из форм человеческой деятельности и особый способ познания , теория или наука . Философия, как дисциплина, изучает наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения человека и мира .

Философия (как особый тип общественного сознания, или мировоззрения) возникла параллельно в Древней Греции, Древней Индии и Древнем Китае в так называемое «Осевое время» (термин Ясперса), откуда и распространилась впоследствии по всему миру.

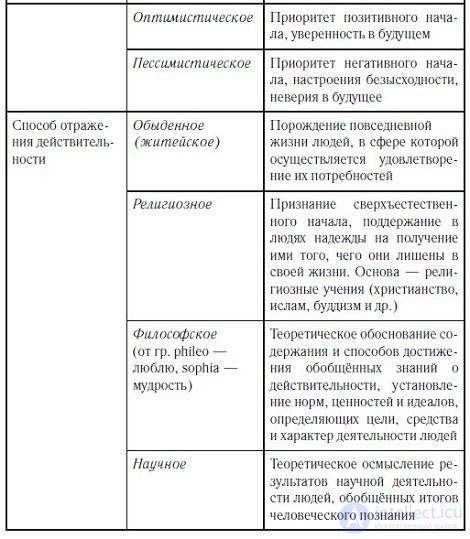

Если рассматривать структуру мировоззрения на современном этапе его развития, можно говорить об обыденном, религиозном, научном и гуманистическом типах мировоззрения.

Обыденное мировоззрение опирается на здравый смысл и житейский опыт. Такое мировоззрение оформляется стихийно, в процессе житейского опыта и его сложно представить в чистом виде. Как правило, человек формирует свои взгляды на мир, опираясь на четкие и стройные системы мифологии, религии, науки.

Научное мировоззрение основано на стремлении к построению наиболее объективной картины мира. Последние несколько столетий наука все дальше отходила от «туманной» философии в попытке достичь точного знания. Однако в итоге она далеко отошла и от человека с его потребностями: результатом научной деятельности является не только полезная продукция, но и оружие массового поражения, непредсказуемые биотехнологии, приемы манипулирования массами и т.д.

Гуманистическое мировоззрение основано на признании ценности всякой человеческой личности, все права на счастье, свободу, развитие. Формулу гуманизма выразил Иммануил Кант, сказав, что человек может быть только целью, а не простым средством для другого человека. Аморально использовать людей в своих интересах; следует всячески способствовать тому, чтобы каждый человек мог раскрыть и полностью реализовать себя. Такое мировоззрение, впрочем, стоит рассматривать как идеал, а не как реально существующее.

Мировоззрение дает человеку целостную систему ценностей, идеалов, приемов, образцов для жизни. Оно упорядочивает окружающий мир, делает его понятным, указывает на самые короткие пути достижения целей. Напротив, отсутствие цельного мировоззрения превращает жизнь в хаос, а психику — в совокупность разрозненных переживаний и установок. Состояние, когда прежнее мировоззрение разрушено, а новое еще не сформировано (например, разочарование в религии), называется мировоззренческим кризисом. В такой ситуации важно восстановить мировоззренческую целостность личности, иначе ее место будет заполнено химическими или духовными суррогатами — алкоголем и наркотиками или мистикой и сектантством.

С понятием «мировоззрение» сходно понятие «менталитет» (от фр. mentalite — склад ума). Менталитет — это уникальный сплав психических качеств, а также особенностей их проявлений. По сути это духовный мир человека, пропущенный через призму его личного опыта. Для нации это духовный мир, пропущенный через исторический опыт народа. В последнем случае менталитет отображает национальный характер («душу народа»).

Современный этап исторического развития характеризуется небывалым усложнением взаимосвязей между всеми сторонами жизни общества, между континентами, странами, регионами. Преобразования, происходящие во всем мире, обострение глобальных проблем значительно усилили интерес к общим вопросам общественного развития. Концептуальное исследование этих вопросов имеет важное методологическое значение для изучения процессов, происходящих в современном мире, связей прошлого, настоящего и будущего в истории человечества. В этой обстановке усиливается значение философского осмысления человеком своего отношения к действительности, поскольку речь идет о способности и возможностях человека ориентироваться в условиях, когда происходит изменение глубинных мировоззренческих установок, принятых в данном обществе.

По мере становления и развития человека и общества росла потребность разобраться в окружающем мире, раскрыть его «тайны». Индивида всегда интересовали вопросы о том, как устроен мир, каково место в нем человека, является ли человек творцом своей судьбы, может ли стать повелителем тех сил, в борьбе с которыми приходится утверждать свое существование, можно ли достичь счастья, в чем смысл человеческого существования и мн. др. При анализе такого рода вопросов от общих рассуждений разум неизбежно переходит к конкретным измерениям человеческого бытия: как строить свое отношение к природе, обществу, друг к другу, какими знаниями и ценностями руководствоваться? Ответы на эти и другие вопросы дает мировоззрение, формирующееся в культуре.

Понятие «мировоззрение» неотделимо от понятия «человек». Мировоззрение – способ духовной ориентации человека в окружающей действительности, определенный взгляд на мир. Это система наиболее общих представлений и знаний о мире и месте человека в нем, ценностях и убеждениях личности. Комплекс таких представлений необходим индивиду для организации его деятельности, поведения, общения, для самоутверждения, определения линии жизни и стратегии поведения.

При изучении мировоззрения выделяют такжеступени мировоззренческого освоения мира: «мироощущение», «мировосприятие», «миропонимание». Мироощущение — первая ступень мировоззренческого становления человека, представляющая собой чувственное осознание мира, когда мир дается человеку в форме образов, организующих индивидуальный опыт.Мировосприятие — вторая ступень, позволяющая видеть мир в единстве сторон, давать ему определенную интерпретацию. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Мировосприятие может базироваться на различных основаниях, не обязательно теоретически обоснованных. Мировосприятие может быть как положительно, так и негативно окрашенным (например, мировосприятие абсурдности, трагичности, потрясенности существования). Миропонимание —высшая ступень мировоззренческого освоения мира; развитое мировоззрение со сложными переплетениями многогранных отношений к действительности, с наиболее обобщенными синтезированными взглядами и представлениями о мире и человеке. В реальных измерениях мировоззрения эти ступени неразрывно связаны друг с другом, взаимно дополняют друг друга, образуя целостный образ мира и своего места в нем.

Анализируя структуру мировоззрения, можно выделить его следующие стороны: познавательную, аксиологическую, праксеологическую. Каждая из этих сторон мировоззрения представляет собой сложную подсистему, где также можно выделять отдельные компоненты (аспекты).

Познавательная сторона мировоззрения обязательно включает в себя так называемые натуралистический и гуманитарный аспекты.Натуралистический аспект познавательной стороны мировоззрения – это знания и представления о природе, космосе, универсуме, природной сущности человека. Здесь рассматриваются вопросы о том, как возник мир, что такое жизнь, и в каком отношении она относится к неживому, в каких формах жизнь существует во Вселенной.

Гуманитарный аспект познавательной стороны мировоззрения — это осознание своей социальной природы, своего места в «мире людей». Он объединяет социологические, общественно-политические, этические и эстетические взгляды и представления индивида. Как устроено и функционирует общество, какова направленность исторического процесса, в чем смысл истории, предсказуемо ли социальное развитие – такого рода вопросы и ответы на них составляют суть гуманитарной проблематики.

В системе мировоззрения важное место занимаетаксиологическая (ценностная) сторонамировоззрения . Понятие «ценность» используется для указания на человеческое, социальное и культурное значение явлений действительности; наиболее актуальное значение ценностная сторона мировоззрения всегда приобретала в эпохи крушения культурной традиции и дискредитации мировоззренческих устоев общества.

Двумя типами ценностного отношения человека к миру являются так называемые предметные и субъектные ценности. Предметные ценности включают многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природных явлений, которые рассматриваются с точки зрения этической проблематики. Субъектные ценности– это способы и критерии, на основании которых производятся процедуры оценивания соответствующих явлений. Это установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, которые закрепляются в общественном сознании в форме нормативных представлений и выступают ориентирами деятельности человека. Они формируются в процессе социализации личности

Таким образом, аксиологическая сторона мировоззрения регулирует деятельность человека и в определенной степени связана с праксеологической стороной.

Итак, праксеологическая сторона мировоззрения включает в себя регулятивные принципы деятельности, поведения, общения и убеждения. В убеждениях синтезируются знания и взгляды мировоззренческого характера, вера в их истинность, социальные ценности и идеалы, готовность человека к действию. Таким образом, цепочка мировоззренческого становления человека включает: знания, ценности, убеждения и волю к действию.

Мировоззрение как форма осмысления человеком окружающей реальности существует столько, сколько существует человечество в его современном понимании. Однако его содержательное наполнение существенно различается в разные исторические эпохи, а так же у отдельных людей и социальных групп. Условно можно выделить основные исторические типы мировоззрения.

По мере дальнейшего развития общества мифологическое мировидение утрачивает прежнюю роль, хотя некоторые его элементы могут воспроизводиться в массовом сознании и в наши дни. Цивилизация вызвала к жизни новые типы мировоззрения - религию и философию. Главные признаки религиозного мировоззрения – вера в сверхъестественные силы и существование двух миров (высшего - совершенного, горнего и низшего - несовершенного, земного). В отличие от мифологического, религиозное мировоззрение только частично опирается на антропоморфные представления, ориентируя человека на осмысление своих отличий от природного мира и осознание своего единства с человеческим родом.

На всех вышеназванных уровнях в различной степени присутствует обыденное (житейское) мировоззрение, которое представляет собой совокупность воззрений на природную и социальную реальность, нормы и эталоны поведения человека, основанные на здравом смысле и повседневном опыте многих поколений в различных сферах своей жизнедеятельности. В отличие от мифологического и религиозного мировоззрения оно ограниченно, несистемно и неоднородно. Содержание обыденного мировоззрения варьируется в довольно широком диапазоне, отражая специфику образа жизни, опыта и интересов определенных социальных групп.

Параллельно с обыденным формируется и научное мировоззрение , которое представляет собой систему представлений о мире, его структурной организации, месте и роли в нем человека; эта система строится на основе научных данных и развивается вместе с развитием науки. Научное мировоззрение создает наиболее надежную общую основу для правильной ориентации человека в мире, в выборе направлений и средств его познания и преобразования.

Все типы мировоззрений имеют свои плюсы и минусы. Мифологическое и религиозное мировоззрение по-своему, зачастую стихийно, осуществляют связь поколений, закрепляют и передают систему социальных ценностей, идеалов и норм поведения. Вместе с тем, действительность воспринимается в них в иллюзорном, искаженном виде, противореча данным науки. Научное мировоззрение опирается на рациональное осмысление мира, не допуская интуитвного, иррационального понимания мира, и оно также не в полной мере может отразить и описать существующую реальность и рассмотреть все проблемы, связанные с пониманием человеком мира.

На основе мифологического и религиозного мировоззрений, а так же основ научных знаний складываются культурно-исторические предпосылки генезиса философского мышления. Философское мировоззрение возникло из потребности рационального и иррационального объяснения мира. Оно является исторически первой формой теоретического мышления. Объединяет и дополняет все недостающие моменты предшествующих типов мировоззрений. Философское мировоззрение является наиболее общим: оно касается отношения человека к миру, а все явления рассматривает с точки зрения не столько содержательных характеристик, сколько с позиции ценности их непосредственно для человека. Для данного типа мировоззрения характерно стремление выработать универсальные теоретические понятия (категории) и принципы и на их основе дать сущностный анализ действительности, выявить предельные, всеобщие основания, закономерности существования и развития человеческой культуры.

Связь между философией и мировоззрением - сходства и отличия

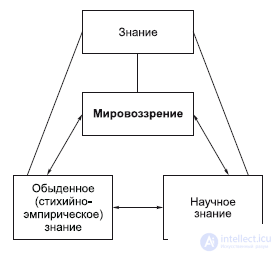

У каждого человека имеется определенный объем знаний. С некоторым упрощением знание можно подразделить на два уровня.

Первый – это обыденное (стихийно-эмпирическое) знание. Сюда входят трудовые навыки, бытовые традиции, элементарные взгляды на искусство и т. д. Это знание формируется у человека на основании его жизненного опыта, труда, общения с другими людьми. Им люди руководствуются в своем повседневном обиходе (здравый смысл).

Второй уровень знания – научное знание. Оно вырабатывается усилиями многих поколений профессиональных ученых, оформляется в абстрактном понятийном аппарате, в логически связанной системе суждений с использованием искусственных языков. Научное знание ориентировано на познание законов, сущностей материального мира, общества, человека. Научное знание объясняет многое, кажущееся странным для обыденного знания, например, что Земля движется вокруг Солнца, что скорость света постоянна, не зависит от скорости источника света; что прибыль получается от продажи товаров по их стоимости и т. д.

Научное и обыденное знание не отделены непереходимой гранью. Научное знание опирается на представления и понятия обыденного знания, интерпретируется в этих понятиях и представлениях. Вместе с тем элементы научного знания осваиваются в обыденном знании (здесь можно, например, указать на математическое знание, включающееся в обычную деятельность людей).

Мудрый – это человек не просто многознающий, а имеющий определенное понимание того, как устроен мир, каково отношение человека к миру и т. п. Когда человек задает вопросы о том, сотворен ли мир или существует вечно; происходит ли все по воле случая или закономерно; что такое человек; можно ли познать мир и воздействовать на него; что такое истина и заблуждение; что такое добро и зло и т. д., – в ходе размышлений над ними формируется мировоззренческое знание. Мировоззрение включает в себя понимание человеком окружающего мира, места человека в мире, отношение между человеком и миром, смысла человеческой жизни (во имя чего он живет). Далее, поскольку человек живет в обществе, в его мировоззрение входит осознание его социальных интересов, социальных идеалов, ценностей жизни.

Формы мировоззрений – это такая система взглядов, которая органически включается в жизнь человека, в нормы его мышления и поступков.

Мировоззрение человека формируется двумя путями. Оно может складываться стихийно-индивидуально. Каждый человек на основе своего личного жизненного опыта, а также на основе преданий и легенд, фрагментов религиозных или философских представлений может сформировать для себя какое-то мировоззрение. С другой стороны, профессионалы-идеологи (шаманы, теологи, философы) целенаправленно создают в систематизированном виде то или иное мировоззрение и стараются внедрить это мировоззрение в умы людей.

В историческом плане можно выделить три основные формы мировоззрений: мифологическое, религиозное и философское.

Термин «миф» означает «народное предание, сказание». Мифологическое мировоззрение – это своеобразное видение мира, в котором смешивается естественное и сверхъестественное, фантастическое с реально существующим, идеальное с реальным, невозможное с возможным, желаемое с действительным. Мифологическое мировоззрение в каждом природном явлении видит духовную сторону, причем природное и духовное слитны.

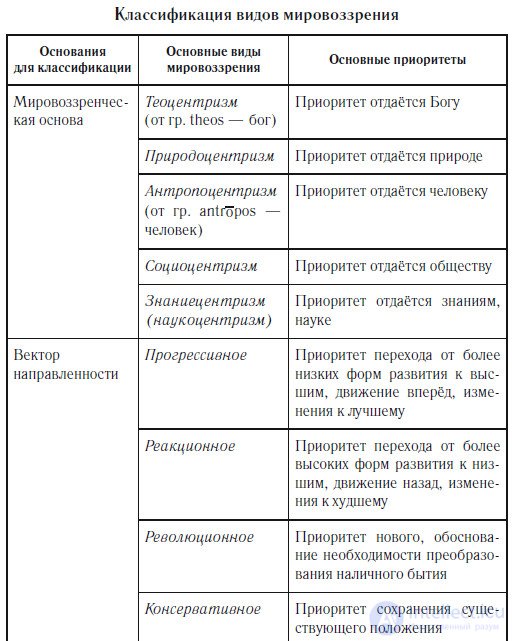

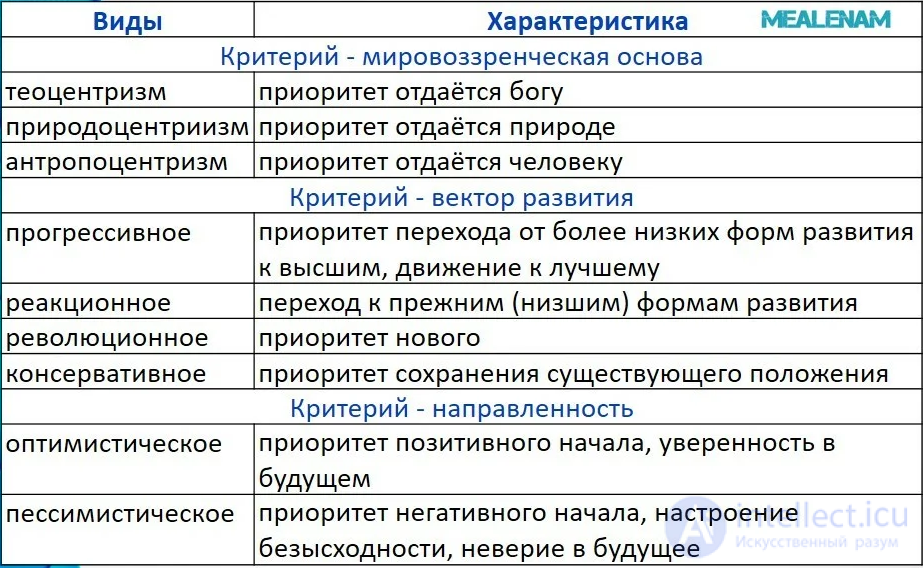

Теоцентризм — философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага. При этом основой нравственности служит почитание и служение Богу, и подражание и уподобление ему считается высшей целью человеческой жизни.

ПРИРОДОЦЕНТРИЗМ (КОСМОЦЕНТРИЗМ).Философы натуралистической ориентации исходят из культа природы, космоса. Человек воспринимается в основном как живое существо, наделенное определенными отличительными особенностями. Считается, что философия начиналась не вопросом "что такое человек?", а первоначальное изумление, одухотворившее философию, касалось прежде всего космоса, Вселенной. Почитание космоса, свойственное натуралистическому пантеизму, очень характерно для греческого мышления. Космология по существу не имеет никакого отношения к человеку как таковому, ибо в своем первоначальном варианте рассматривает его в качестве некоего отщепа природы. Люди примитивных культур не определяют различия между собой и миром, для них существует только постоянная и истинная связь – взаимодействие. В античную эпоху человек видел себя частью существующего положения вещей, которым в основном определялось бытие. При этом элементы вечного,

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ.В конце концов многие философы оценивают мир через человека, считая его главной ценностью мироздания. Истоки антропоцентризма лежат в антропорфизме, бессознательном очеловечении космоса и божества. Также антропоцентрическое представление присутствует в библейских текстах, в христианстве, где человек рассматривается как сверхъестественное существо и венец творения. В античной философии концепцию антропоцентризма сформировал Сократ. Человек и Вселенная, по его взглядам, находятся в разумной и целесообразной Гармонии, созданной божественным замыслом. Антропоцентризм базируется на наличии в мире объективных внечеловеческих целей и целесообразности обустройства мира для человека. Антропоцентризм получил развитие в церковном вероучении, утверждающем, что мир уходящий, а человек призван выполнить в нем "божественный завет" и помочь осуществлению "нового творения".

Со времен Ренессанса идея антропоцентризма больше начала сосредотачиваться на самом человеке, а не на его связи с сверхъестественным. Развитие науки было использовано антропоцентризмом для того, чтобы прославить экспансию человека, его готовность сорвать с природы ореол священности. Такие взгляды нашли отражение в гуманизме Ренессанса и Просвещения. Антропоцентрические наставления вошли в философскую литературу и способствовали формированию философской антропологии, основу которой заложили Дж. Вико и Х. Вольф, французские материалисты 18 в.

Прогрессивное мировоззрение современного человека должно содержать в себе нравственные и правовые нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности. Современное общество, основанное на правовых и демократических принципах, утверждает свободу совести, а значит, и мировоззренческий плюрализм.

Реакционным мировоззрением принято называть такую систему взглядов, оценок и жизненных установок, которая ориентируется на устаревшие, отжившие формы общественной жизни, отличается резким непринятием общественного прогресса, всего передового и нового, идеализацией порядков, отвергнутых современным обществом. Вектор реакционного мировоззрения устремлен не в будущее, а в прошлое.

Консервативное мировоззрение – онтологично, противоположно познавательному, гносеологическому отношению к миру, для которого свойственно противопоставление сознания и мира как двух разных ипостасей: «вещи познающей и вещи протяженной» . Гносеологический, субъективистско-объективистский подход наиболее ярко выразил уже Р. Декарт, стремящийся найти абсолютную точку опоры для мышления. Онтологический подход опровергает тезис о беспредпосылочности мышления, предпосылкой понимания бытия является само изначальное существование человека в мир.

Некоторые основные классы обыденного мировоззрения: пессимистическое, оптимистическое, реалистическое, эгоистическое, альтруистическое, прагматическое.

Пессимистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям постоянного ухудшения, деструкции и роста негативизма. Различают два варианта пессимистического мировоззрения: а) «все к худшему в этом худшем из миров»; б) «все к худшему в этом лучшем из миров».

. Реалистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям изменчивости позитивных и негативных факторов индивидуального существования человека.

Эгоистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям личной пользы (выгоды) без учетов интересов других людей.

Альтруистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям пользы для других людей и в ущерб собственным потребностям.

Прагматическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни человека по критериям личной пользы с учетом интересов других людей. Философия изучает эти виды мировоззрения, но относится ко второму типу мировоззрения, так как философское знание отличается общезначимостью и непосредственной связью с целями и задачами функционирования государства и человечества.

Философское мировоззрение как любовь к мудрости складывается, когда человек хочет понять, что собой представляет мир, кто он сам, как жить, какими принципами руководствоваться в понимании окружающей действительности, в устройстве общества и своей жизни. Философское мировоззрение имеет некоторые общие черты с религиозным. Но если в рамках религии ее утверждения принимаются на основе веры, не подлежат никакой критике, то в философии, как правило, стараются в последовательно логической форме дать ответ на мировоззренческие вопросы, обосновать свои утверждения, апеллируя при этом не к чувствам человека, не к вере, а к его разуму.

Философское мировоззрение представляет собой синтез наиболее общих взглядов на природу, общество, человека. При этом философия не останавливается на достигнутом. Философия, как правило, исторически не понималась как совокупность раз и навсегда готовых знаний, а как стремление ко всей более глубокой истине. С каждой новой эпохой открываются новые подходы и решения «вечных вопросов» и ставятся новые проблемы. Философия размышляет не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, как должен жить человек, как должно быть устроено общество и т. д. Все сказанное показывает сложность философского знания, объясняет существование разнообразных философских учений (которые часто противоречат друг другу).

Хотя мифологическое, религиозное и философское мировоззрение отличаются друг от друга, в умах отдельных людей они могут сочетаться самым причудливым образом. Практика показывает, что существуют своеобразные «пограничные зоны» между различными видами мировоззрений, где они могут вступать в контакт друг с другом. В частности, имеется тесная связь между некоторыми философскими концепциями и религией.

По-видимому, не совсем ясно, что я понимаю под «механистическим мировоззрением». Я имею в виду нечто такое, что в равной степени присутствует в империализме, большевизме и в Христианском союзе молодых людей и отличает их от китайского мировоззрения и что я, со своей стороны, считаю очень вредным. Я имею в виду привычку рассматривать человечество как сырье, предназначенное для превращения путем научной обработки в такую форму, в какую нам заблагорассудится.

Механистическое мировоззрение предполагает сведение сложного к простому, которое при этом рассматривается как субстрат присущих сложному целому свойств.

Механицизм (механизм) — метод познания и миропонимание, рассматривающие мир как механизм. В более широком смысле механицизм есть метод сведе́ния сложных явлений к механике, физическим причинам; противопоставлялся витализму.

Благодаря успехам физики в XVI—XVIII веках возникло желание перенести физическое миропонимание на другие науки. В качестве единственного метода подлинной науки рассматривалась математика, понимаемая (ввиду ее тогдашнего уровня) в основном механистически.

Основателями механицизма могут считаться ученые и натурфилософы первой половины XVII века:

Последователями механицизма во второй половине XVII века были

Представителями механицизма в XVIII веке были:

Последователями механицизма в XIX веке являлись

«Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» 1894 г.

Герц Г. Р. Принципы механики, изложенные в новой связи. — М.: Изд. АН СССР, 1959. стр.9 Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt , Leipzig, 1894,

Анри Бергсон иллюстрирует суть механицизма следующим высказыванием Гексли: «Если верно основное положение эволюции о том, что весь мир — одушевленный и неодушевленный — есть результат подчиненного определенным законам взаимодействия сил, присущих молекулам, которые составляли начальную туманность Вселенной, то не менее верно и то, что современный мир потенциально уже содержался в космическом паре и достаточно сильный интеллект, зная свойства молекул этого пара, мог бы предсказать, к примеру, состояние фауны в Великобритании в 1868 году с такой же точностью, с какой определяют, что происходит с паром, который мы выдыхаем в холодный зимний день».

Критикуя механицизм, Бергсон отмечает, что тот полагает мир состоящим из неизменных частей, лишь перемещающихся в пространстве, и не признает биологическую форму развития. Бергсон указывает, что механицизм по сути отвергает историческое развитие .

Редукциони́зм (от лат. reductio — возвращение, приведение обратно) — методологический принцип, согласно которому сложные явления могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым (например, социологические явления объясняются биологическими или экономическими законами).

Редукционизм абсолютизирует принцип редукции (сведения сложного к простому и высшего к низшему), предполагая полную объяснимость эмерджентных свойств в системах более высоких уровней организации низкоуровневыми свойствами. Один из полезных примеров редукции — планетарная модель атома.

Редукционизм как философский подход исторически потеснил холизм — систему взглядов, не выделяемую в тот период отдельно, но господствовавшую в европейском мышлении до XVII века. Первым последовательным выразителем редукционистского подхода к миру, продолжившим в Новое Время традицию античного философа Демокрита, был Рене Декарт (1596—1650). Вот пример его рассуждений: «…смерть никогда не наступает по вине души, но исключительно потому, что разрушается какая-либо из главных частей тела. … тело живого человека так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или иной автомат (то есть машина, которая движется сама собой), когда они собраны и когда в них есть материальное условие тех движений, для которых они предназначены… от тех же часов или той же машины, когда они сломаны и когда условие их движения отсутствует».

В социологии редукционизм существует в виде методологического натурализма и механицизма. В современной западной философии редукционизм вновь уступил свои позиции холизму, понятие которого было на новом уровне введено в оборот Яном Смэтсом (1870—1950) . Он процитировал слова из «Метафизики» Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей».

Советский и российский философ В. С. Швырев считает, что логическим позитивистам пришлось отказаться от своих феноменалистско-эмпирических представлений о природе научного знания, предполагавших возможность исчерпывающего сведе́ния (редукции) теоретических терминов и предложений к терминам и предложениям языка «наблюдения», и признать факт существования теоретического уровня научного знания, не сводимого к эмпирическому знанию или его комбинациям .

Детерминизм (от лат. determinare — «ограничивать, очерчивать, определять») — учение о взаимосвязи и взаимной определенности всех явлений и процессов , доктрина о всеобщей причинности.

Согласно детерминизму, все происходящее в мире, включая ход истории и человеческой жизни, предопределено либо судьбой, либо богами или Богом (учение о предопределении, теологический детерминизм), либо природой (космологический детерминизм), либо человеческой волей (антропологическо-этический детерминизм), либо развитием общества (социальный детерминизм).

На этой основе определяется понимание свободы, в том числе делается вывод, согласно которому для выбора и, соответственно, личной ответственности у людей, по существу, нет места.

В таком виде детерминизм может быть определен как утверждение, согласно которому имеется только одно, точно заданное возможное будущее.

Детерминизм может пониматься и как фатализм. Противоположностью детерминизма является индетерминизм .

Приверженцем абсолютного детерминизма был Пьер-Симон Лаплас. Он постулировал, что если бы какое-нибудь разумное существо смогло узнать положение и скорость всех частиц в мире, оно могло бы совершенно точно предсказать все события Вселенной. Впоследствии такое гипотетическое существо было названо демоном Лапласа.

Ньютонианство (англ. Newtonianism) — система взглядов, основанная на теориях, принципах и методах английского ученого Исаака Ньютона (1642 — 1727). Характеристиками ньютонианской философии является отказ от необоснованных гипотез, использование метода анализа и синтеза, применение математических методов.

Первое определение ньютонианской философии было дано в начале XVIII века Джоном Харрисом. В своем «Lexicon Technicum[en]» он писал, что хотя это понятие означает «учение Исаака Ньютона о вселенной, и в частности о небесных телах, их законах и взаимовлияниях», далее он уточняет, что это понятие применяется очень различно, что приводит к путанице. далее он указывает пять различных пониманий термина .

Согласно американскому историку науки Бернарду Коэну, в XVIII веке существовало две научные традиции ньютонианства: гипотетически-экспериментальная, или спекулятиано-экспериментальная, связанная с трактатом Ньютона «Оптике», и математико-дедуктивная, восходящая к «Математическим началам натуральной философии» .

Картезианство (от лат. Cartesius, латинизированного имени Декарта) — направление в истории философии, идеи которого восходят к Декарту.

Для картезианства характерны скептицизм, рационализм, критика предшествующей схоластической философской традиции. Помимо этого картезианство характеризуется последовательным дуализмом — предельно четким разделением мира на две самостоятельные (независимые) субстанции — протяженную (лат. res extensa) и мыслящую (лат. res cogitans), при этом проблема их взаимодействия в мыслящем существе оказалась в принципе неразрешимой в рамках учения самого Декарта. Спиноза решал проблему признанием субстанций Декарта атрибутами одной субстанции.

Для картезианства характерно также развитие рационалистического математического (геометрического) метода. Самодостоверность сознания (декартовское «мыслю, следовательно, существую»; «Cogito, ergo sum»), равно как и теория врожденных идей, является исходным пунктом картезианской гносеологии. Картезианская физика, в противоположность ньютоновской, считала все протяженное телесным, отрицая пустое пространство, и описывала движение с помощью понятия «вихрь»; физика картезианства впоследствии нашла свое выражение в теории близкодействия. В развитии картезианства обозначились две противоположные тенденции:

К числу более значительных картезианцев во Франции принадлежат Пьер Сильвен Режи[en] («Cours entier de la philosophie», П., 1690) и Пьер Николь.

Немецкие картезианцы: Бальтазар Беккер, И. Клауберг в Дуйсбурге, Штурм в Альтдорфе и др.

В Англию картезианство перенес Антуан Легран[en].

В Италии, несмотря на папское запрещение, картезианство также приобретало приверженцев; к числу их принадлежал не избранный папой из-за вето представителя Священной Римской империи кардинал Гердил , примыкавший, впрочем, более к Мальбраншу и написавший сочинение против «Эмиля» Руссо. Синодом в Дордрехте в 1656 г. картезианство было запрещено богословам; в Риме сочинения Декарта в 1663 году были внесены в индекс; в 1671 году король воспретил преподавание Декартова учения в Парижском университете.

В наше время идеи научного метода были использованы членами международного Картезианского научного общества (названного в честь Рене Декарта), созданного в 1930-х гг. Дж. Б. С. Холдейном. Общество объединяло ученых, внесших вклад в развитие разных отраслей науки.

Органицизм — методологический принцип, в соответствии с которым те или иные социальные феномены рассматриваются по аналогии с явлениями живой природы, разъясняет специфику публичных процессов и отношений ссылками на закономерности природных явлений .

С точки зрения органицистов, мир представляет собой единый организм, состоящий из отдельных органов, каждый из которых относительно самостоятельный организм, а между органическим и неорганическим, живым и неживым нет непроходимой грани. Русский философ Н. Н. Страхов в предисловии к своей книге «Мир как целое» (1872) определил органическую целостность следующим образом:

Мир, как организм, имеет части менее важные и более важные, высшие и низшие; и отношение между этими частями таково, что они представляют одно целое, в котором нет ничего ни лишнего, ни бесполезного.

Сравнение общества с организмом встречается на протяжении всей истории социальной мысли начиная с древности. Как известно из сообщений Тита Ливия (История от основания города, II, 32, 8—12) римский политический деятель Агриппа Менений Ланат в 494 до н. э. с помощью аналогии о социально-гражданской солидарности с привилегированными патрициями и сенаторами в виде притчи о восстании человеческих органов против желудка, который сам ничего не делает, а «лишь наслаждается тем, что получает от других» уговорил бунтующих плебеев вернуться в город. В истории философии истоки органицизма можно обнаружить уже в античной натурфилософии .

Сен-Симон указывал на разделение функций социального организма как необходимый фактор прогресса. Особое распространение органицизм получил в социологии второй половины XIX века, в рамках позитивистского миропонимания и на волне успехов естественных наук, в том числе широкого распространения дарвинизма.

Основоположником органической школы в социологии считается Герберт Спенсер, также большой вклад внесли Альберт Шеффле и Рене Вормс. В 1920–30-х гг. принципы органицизма в противостоянии как механицизму, так и витализму были сформулированы британским философом науки Дж. Б. С. Холдейном (1918) . В русской социологической науке органицизм представлен, прежде всего, трудами Александра Стронина и Павла Лилиенфельда . Теоретические основы русского органицизма исследует Г. П. Кузьмина.

Натурфилософия (от лат. natura «природа») — исторический термин, обозначавший (примерно до XVIII века) философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания . Впервые термин «philosophia naturalis» встречается у Сенеки. Натурфилософия возникла в античную эпоху как попытка найти «конечные причины» и фундаментальные закономерности природных явлений. Яркими представителями натурфилософии в средние века являлись схоласты. Большинство натурфилософских систем до XVIII века были чисто умозрительными; с появлением классической физики натурфилософия быстро вытесняется философией науки, отсекающей всякую гипотезу, которая не представляется необходимой для доказательства. Тем не менее, различные натурфилософские системы появлялись в XIX и XX веках.

Пожалуйста, пиши комментарии, если ты обнаружил что-то неправильное или если ты желаешь поделиться дополнительной информацией про мировоззрение Надеюсь, что теперь ты понял что такое мировоззрение, структура мировоззрения, типы мировоззрения и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Философия

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Философия

Термины: Философия