Лекция

Это окончание невероятной информации про информация.

...

Гете, "Фауст"; пер. Б. Пастернака

Мечты об "искусственном мыслителе" возникали у Б. Спинозы, Р. Декарта, Г. Лейбница, И. Гете. И только в ХХ в. их мечты начали сбываться в искусственном интеллекте машин – компьютеров, роботов, микропроцессорных, сетевых и других информационных систем. В информационном обществе естественный интеллект человека и искусственный интеллект машин "обречены" на сосуществование, что создает, помимо многочисленных практических проблем, научно-философские проблемы.

Искусственный интеллект (ИИ) имеет право так называться, если он, действительно, intellectus (разумение, познание), если он, действительно, способен intellego (замечать, понимать, подразумевать), если он способен творить новое подобно естественному интеллекту – благородному продукту человеческой психики. Поскольку искусственный интеллект есть продукт естественного интеллекта, между психикой и ИИ, между психологией и теорией ИИ должны прослеживаться некоторые (пусть и опосредованные) связи. Их мы и намерены выявить (Ограничимся человеком, хотя, повторяем, психика и интеллект в той или иной мере свойственны животным и другим представителям фауны (и даже флоры). ).

Прежде всего, рассмотрим, может ли машина мыслить так, как человек, т.е. многоаспектно: рационально и иррационально, конкретно и абстрактно, сознательно и бес(под)сознательно, явно и во сне, во времени и вне времени. Может ли кибернетическая машина небиологического происхождения воспроизвести указанные аспекты мышления ("растекаться мыслию по древу"), может ли она не толькорассуждать логически, но и разуметь чувственно-образно, творить метафизические понятия (Бога, любви, истины, красоты, блага и т.п.) и размышлять о них, понимать юмор, метафорический язык описания подразумеваемых сущностей и процессов, озаряться вдохновением, представлять себе прошлое и будущее? Для ответа на поставленный вопрос обратимся еще раз к отношениям естественного и искусственного интеллектов.

Нельзя отрицать, что уровень искусственного интеллекта будет со временем определяться самими машинами, а не человеком. Чтобы это случилось, должны быть созданы условия для самовоспроизведения "умных машин", способных на основе "искусственной генетики" передавать свой накопленный интеллект потомкам (клонам), которые, в свою очередь, способны умножать интеллект предков за счет самообучения (теория самовоспроизводящихся клеточных автоматов – Дж. фон Нейман). В результате может эволюционно возникнуть цивилизация "искусственных субъектов", для которой человеческие цивилизации, включая информационную, будут всего лишь предшествующими этапами биологической эволюции. Новая цивилизация окажется самодостаточной для эффективного существования и иногда будет "снисходить" к человеку как своему далекому предку только из чувства уважения и любопытства (как мы снисходим к природе – своей колыбели). Искусственные субъекты уже "подвизаются" в коммуникационных сервисах Интернета. Чтобы отличить их от коммуникантов – людей, придется использовать интеллектуальный тест А. Тьюринга, позволяющий установить, разумна ли машина в сравнительном диалоге эксперта с ней и с "разумным человеком".

На такой оптимистической (для ИИ) ноте мы сталкиваемся с проблемой отличия двух видов интеллекта – человеческого естественного и машинного искусственного (см. тему 4, раздел 4.4.1), что может внести элемент пессимизма в наши рассуждения. Главное отличие – "алгоритм понимания", имеющийся у человека и отсутствующий у машины. Без понимания информация не станет знанием, будь то в человеке или машине. Соответственно, машинное представление знаний без "алгоритма понимания" может остаться фантастикой, по крайней мере, в обозримом будущем.

Решение творческих задач невозможно без чувства (переживаний, эмоций, вдохновения, озарения). Создать "Анну Каренину", "Аве Марию", японскую икебану, статую Венеры Милосской, теорию относительности без чувственного переживания невозможно (по свидетельствам авторов). Но современная машина бесчувственна, бесстрастна. Да, в нее можно заложить правила стихосложения или игры в шахматы. Но разве истинный поэт пишет "по правилам"?! Разве гениального шахматиста эти "правила" так уж ограничивают вне дебютных шаблонов и правил перемещения фигур?! Кроме того, и поэт, и шахматист, и любой человек-творец свободны, как свободен тот соловей, который в неволе не поет. Согласимся, что несвободное творчество – нонсенс. Так что большой вопрос, сможет ли ИИ ближайшего будущего творить в полном смысле понятия естественного творчества.

Известная на сегодня аппаратная база ИИ дискретна по своей информационной природе, в то время как человеческий интеллект по своей природе дискретно-аналоговый и в пределе континуальный (квазинепрерывный): "человек мыслит не числами, а нечеткими понятиями" (Л. Заде). Нечеткие (смутные, интуитивно мыслимые) нюансы, доступные человеческому интеллекту, пока недоступны ни компьютеру, ни роботу, а заложенные в машины подпрограммы сглаживания дискретных процессов не меняют их дискретной сути. Достаточно увидеть неестественность "телодвижений" робота, чтобы убедиться в этом. Мозг, хоть и конечен по своему объему, обладает стремящимся к бесконечности множеством состояний, многие из которых неподконтрольны, а количество состояний ИИ поддается обозрению, поскольку его конечные аппаратно-программные носители генетически дискретны и подконтрольны инженерам и программистам.

Перечисленные факторы несколько охлаждают оптимистический пыл основоположников и пропагандистов ИИ, но не гасят его. Ведь работа продолжается! Придет время, когда многоядерные информационные системы, базирующиеся на нейронных и семантических сетях ассоциативного типа и клеточных ансамблях, на квантовых, молекулярных и голографических аппаратных средствах, воспроизведут большинство параллельных и циклических мыслительных алгоритмов живого мозга, и тогда… тогда машина, возможно, будет мыслить. Но это лишь слабо обоснованные предположения. Нужны убедительные доказательства, что духовная деятельность возможна и без человеческого мозга. Но до той поры удел машины – обрабатывать информацию (принимать, хранить, вычислять, редактировать, передавать, тиражировать и т.п.).

Рассмотрим вторую проблему: может ли машина быть умнее своего создателя? Современные машины – творения человека, искусственные "дети" человека. Спрашивается, естественные дети могут быть умнее своих родителей? Не сомневаясь, мы отвечаем: "Да, могут". Дети и должны быть умнее родителей, иначе род людской однажды прекратит свое существование. В чем же заключается механизм интеллектуального прогресса? Дети используют (через генетический механизм), во-первых, интеллектуальный задел своих родителей, во-вторых, заложенную в каждого человека способность самообучаться. Вот эта способность к самообучению и позволяет детям обогащать полученный от родителей интеллект и, следовательно, стать умнее своих родителей.

Если вернуться к машинам, то спрашивается, кто/что мешает переписать с одной машины (вернее, из ее памяти) в другую файлы с интеллектуальной информацией и заложить в эту вторую машину эффективную программу самообучения? Ведь такие программы достаточно известны. Как отмечалось выше, мешает отсутствие "алгоритма понимания", без которого интеллектуальная информация, записанная в память машины, не превращается в знание (как на этапе перезаписи, так и на этапе самообучения). Без понимания нет знания.

Но даже если программисты и изобретатели создадут "алгоритм понимания", современные отношения между человеком-"рабовладельцем" и машиной-"рабом" будут мешать полноценному проявлению искусственного интеллекта (свободному творчеству). Свободная машина как искусственный субъект – это партнер, а возможно, и конкурент человека. Может быть, последнее и отпугивает людей от перспективы "освобождения машин". Ведь машина, запрограммированная людьми, которые навязали ей рабское положение, даже в такой незавидной роли является серьезным конкурентом человека во многих областях интеллектуальной деятельности (интеллектуальных играх, при решении математических задач и др.). Исправной машине незнакомы человеческая усталость, эмоциональная подавленность и другие, чисто человеческие слабости, из-за которых даже "исправный" человек может оказаться в проигрыше, соревнуясь с быстрой и точной машиной-конкурентом. А что уж говорить о свободной машине?!

Итак, машина может быть умнее своего создателя, если она "свободна", генетически связана (по памяти) с умными создателями (людьми или машинами) и имеет две программы – программу понимания и программу самообучения. Кибернетические "мэтры" Н. Винер и У.Р. Эшби еще в 50-е гг. ХХ в. прогнозировали появление таких машин: "…д-р Эшби полагает, что можно действительно создать машины, которые были бы умнее своих создателей; и в этом я с ним совершенно согласен" (Н. Винер). И все же скепсис остается.

Наконец, обсудим, может ли знание храниться вне мозга.

Оптимисты утверждают, что знание может храниться вне мозга. Их доводы таковы: 1) познание как процесс поддается формализации; 2) интеллект можно измерить (IQ, объем памяти, реактивность психики и др.); 3) к знанию применимы информационные меры (бит, байт и др.). Пессимисты считают, что искусственный интеллект не способен хранить знание, так как он – всего лишь имитация мышления. Пессимисты полагают, что человеческий интеллект уникален, творчество не поддается формализации, мир цел и неделим на информационные дискреты, образность мышления человека гораздо богаче логического мышления машин, идеальная информация не подлежит эмпирическому измерению, миры машины и человека несовместимы (мир машин "не такой, он другой" (И. Стеклов)).

Чтобы сделать миры человека и компьютера родственными, надо учитывать, помимо прочего, что в нервной системе человека нет центрального процессора, подобного центральному процессору современного компьютера. Каждый биологический нейрон связан с несколькими тысячами таких же нейронов и является гораздо более сложным объектом по сравнению с формальным искусственным нейроном или триггерной ячейкой компьютерного регистра. Такую микробиоархитектонику живого нейрона никто сейчас не в состоянии понять, не то что реконструировать. Живой нейрон посылает в нервы электрохимические сигналы, коренным образом отличающиеся от электромагнитных (электрических, оптических, магнитных) сигналов, посылаемых искусственным нейроном в сигнальные цепи компьютера. И дело здесь не в химии и физике, а в содержательности (информативности) сигналов. Сложные сигналы живого нейрона изменяются в широком диапазоне градаций – гораздо более широком, чем диапазон градаций "простеньких" сигналов искусственного нейрона. Для устранения указанных несоответствий была разработана концепция "нейронных сетей" и, как следствие, предприняты практические попытки ее реализации.

Кто прав в споре оптимистов и пессимистов, покажет время. Отметим только, что память машины хранит то, что в нее записано, а это могут быть не только знания как высшая форма информации, но и просто данные, которые могут содержать информацию (знания), дезинформацию и информационный шум. Чтобы из данных извлечь знания, машина подобно человеку должна поставить цель ("что я хочу знать?") и согласно этой цели отбирать ценную информацию (ведь хранят ценности, а не все, что попало, – подобно скопидомам). Сможет ли искусственный интеллект сам формулировать приемлемые цели и осуществлять искусственный отбор ценной информации под эти цели – очередная проблема теории и практики искусственного интеллекта. Пока эту работу выполняет человек – в экспертных системах, в программировании роботов, в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) и т.п. Свободные машины должны будут выполнять эту работу сами. При этом обозначенная проблема может обостриться из-за того, что в сетях, откуда машины могут "скачивать" знания, полно "мусора" и губительных вирусов. Кроме того, у современной машины "органы чувств" в зачатке, им неведомы порывы живой души, ими не управляет "машинная душа". Бездушное знание неразумно ( "см. тему 6, раздел 6.4" ). Чтобы разумное знание могло храниться вне мозга, сохраняющий субстрат должен питать знание своей "душой".

Итак, единственная выявленная нами точка соприкосновения ИИ и психики – рассудок как логико-алгоритмическое мышление. Для реализации искусственного рассудка потребовались (начиная с 60-х гг. XX в.) прикладные разработки в математической логике, программировании, когнитивной психологии, математической лингвистике, нейрофизиологии и других дисциплинах, развивающихся в кибернетическом русле взаимосвязи организмов и машин по управляющим и коммуникативным функциям (Гухман В.Б. "Лекции по истории науки и техники (с приложениями в информатике)", 2010.) . Вначале искусственный интеллект развивался в так называемоманалитическом (функциональном) направлении, при котором машине предписывалось (человеком) выполнять частные интеллектуальные задачи творческого характера (игры, лингвистические переводы, живопись, музыка и др.). Позже возниклосинтетическое (модельное) направление, согласно которому предпринимались попытки моделировать творческую деятельность мозга в общем смысле, "не размениваясь" на частные задачи. Конечно, это направление оказалось более трудным в реализации, чем функциональное направление. Объектом исследования модельного направления стали творческие метапроцедуры человеческого мышления – не сами процедуры интеллектуальной деятельности, а способы создания таких процедур, способы научиться новому виду интеллектуальной деятельности. В этих способах, вероятно, и скрыто то, что можно назвать интеллектом. Наличие творческих метапроцедур мышления отличает истинный интеллект от кажущегося, поэтому реализация машинными средствами метапроцедур творчества стала чуть ли не основной задачей модельного направления. Не что, а как изобретаешь, как решаешь творческую задачу, как обучаешься (самообучаешься) новому? – вот вопросы, заложенные в реализацию моделей человеческого творческого мышления.

В рамках модельного направления нашли развитие, в основном, две модели интеллекта: лабиринтная и ассоциативная. Лабиринтные модели реализуют целенаправленный поиск в лабиринте альтернативных путей к решению задачи, а ассоциативные ищут решение посредством ассоциаций сходства (подобия, аналогии), смежности и противоположности.

Наряду с программно-алгоритмической эволюцией ИИ развиваются и аппаратные средства: оптоэлектроника, искусственные зрение, осязание и обоняние, нейрокомпьютеры (имитирующие адаптивную нейронную сеть человеческого мозга), молекулярные и ДНК-компьютеры (гибриды информационных, молекулярных и биотехнологий), квантовые компьютеры с пикотехнологическим уровнем миниатюризации элементной базы 10-12 м (нанотехнологии имеют уровень миниатюризации 10-9 м), голографическое кодирование информации, гибридные интеллектуальные системы, "умная пыль" и др. Но пока большинство этих средств есть только в опытных образцах, до их серийного производства предстоит долгий путь.

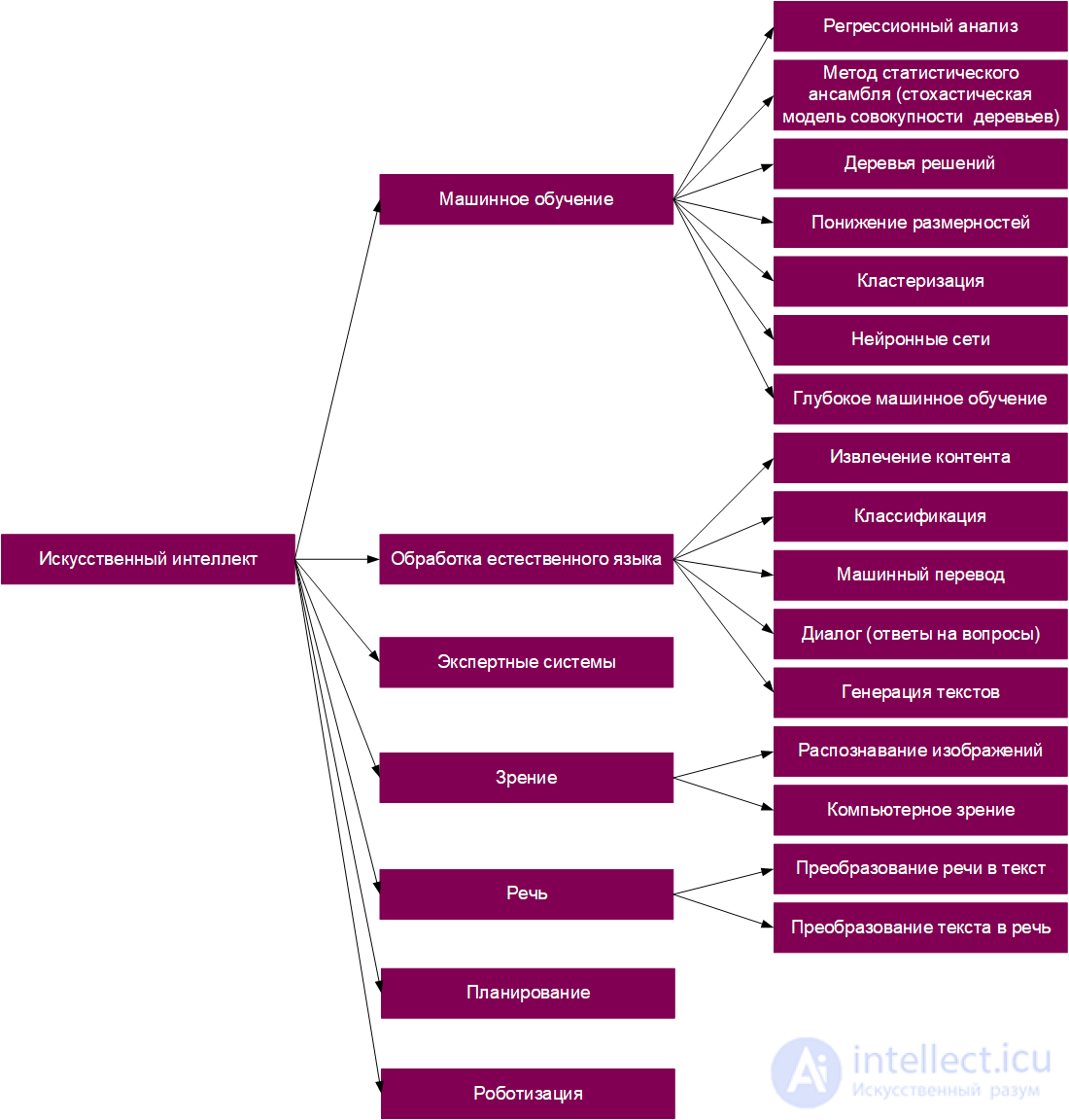

К числу основных современных проблем развития ИИ относятся представление знаний, моделирование рассуждений, интеллектуальные интерфейсы "человек-машина" и "машина-машина", планирование целесообразной деятельности, обучение и самообучение интеллектуальных систем, машинное творчество, интеллектуальные роботы.

Искусственный интеллект, несмотря на известные трудности, эволюционирует в прогрессивном направлении. Естественный интеллект не имеет права отставать, иначе есть опасность его стагнации и деградации. На такую опасность "умственной лени" Н. Винер обращал внимание в 1964 г. в частном интервью: "… если человек не изобретательнее машины, то это уже слишком плохо. Но здесь нет убийства нас машиной. Здесь просто самоубийство… машина используется в расчете на разум, которого-то и нет".

Естественному человеку, по-видимому, придется сосуществовать и с киборгом – мыслящим организмом, тело которого начинено полимерами, чипами, искусственными роботизированными органами и стимуляторами, нано- и пикодатчиками, снующими по организму согласно заданным программам с выводом жизнедеятельностной информации в искусственную базу данных, вживленную в мозг. Иными словами, киборг представляет собой некий симбиоз человеческого и машинного начал.

Вопрос: что станет с духовностью киборга, его интеллектом, без которых греческий "антропос" – не человек? Свойственная человеку способность к самоотображению (самопознанию) в своем тезаурусе и интеллекте может нарушиться, если интеллект киборга не позволит последнему сказать или подумать о себе: "я – киборг". Если так и случится и киборг не самоидентифицируется, значит, мы имеем дело уже с искусственным интеллектом. Иными словами, чтобы слыть человеком, надо быть им, главным образом, духовно, интеллектуально, а не телесно. Духовность характеризует человека изнутри, телесность – снаружи. Телесность лишь по внешним признакам идентифицирует человеческую особь с одним из известных биологических классов. А человек и киборг телесно подобны и принадлежат одному биологическому классу. Но духовного подобия между ними может и не быть. Философская проблема отношения "человек – киборг" актуальна в информационном обществе.

Желательно хотя бы в обозримом будущем не терять себя как человека разумного: машине – машинное, человеку – человеческое. Но машины наступают, человек обороняется. Доколе?

Пушкинский Сальери "поверил алгеброй гармонию" музыки, а современные "сальери" – теоретики и практики ИИ хотят "поверить алгеброй" гармонию души. Возможно, психология как чисто гуманитарная наука однажды сольется с теорией ИИ, ибо объект их исследований окажется общим. Резюме:

Философия информации переживает стадию своего становления, нерешенных вопросов в ней больше, чем ответов, а поставленные проблемы еще далеки от завершающих формулировок. Они нуждаются в развитии, как и любая новая точка зрения, которая "всегда оказывается в меньшинстве" (Т. Карлейль), хотя, в конце концов, перестав быть новой, должна стать достоянием большинства.

Помимо проблем, рассмотренных в данном курсе, есть множество других, выпавших из нашего поля зрения, но оттого не менее важных, или рассмотренных поверхностно. Например, философские проблемы виртуалистики, "сетевой цивилизации", "сетевых сообществ" и зарождающихся на их основе Интернет-философии и Интернет-социологии . До сих пор, несмотря на неотвратимую интернетизацию общества, социокультурная функция Интернета (как одного из знаковых институтов информационного общества) не стала предметом всесторонней, глубокой философской рефлексии. А время не ждет – ведь новые поколения людей настолько привыкли к "интернет-бытию", что отчасти страдают интернет-аддикцией, как предыдущие поколения – зависимостью от "вселенной Гуттенберга".

Следует дистанцироваться от кулика, который со своей кочки (точки) зрения "хвалит свое болото". Рядом с "информационным болотом" есть и другие научно-философские "болота". В каждом из них легко утонуть, если не парить над всеми (и над болотными куликами), если хотя бы иногда не охватывать философствующим взором, помимо привычного горизонта, то, что скрывается за ним и втайне ждет пытливого и непредвзятого исследователя.

А. Эйнштейн писал о близкой ему физике: "В наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной науки". В равной степени эта мысль важна и для информатики, испытывающей трудности роста. Не так ли?!

Выводы из данной статьи про информация указывают на необходимость использования современных методов для оптимизации любых систем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое информация, человек и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Философия

Часть 1 8: Информация и человек - Философия информации

Часть 2 Информатизация и компьютеризация образования - 8: Информация и человек -

Часть 3 Заключение - 8: Информация и человек - Философия информации

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Философия

Термины: Философия