Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое социологический опрос, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое социологический опрос, соцопрос , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Социология.

Проведение социологических опросов во время военных действий — сложная и деликатная задача, которая требует соблюдения ряда факторов, чтобы получить достоверные данные и при этом обеспечить безопасность респондентов и исследователей. В условиях военных действий социологические опросы действительно могут отражать в первую очередь эффективность пропаганды и манипулятивных информационных кампаний, а не объективные настроения общества.

социологический опрос ( соцопрос ) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определенных мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет исследования, путем устного или письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты).

Вот некоторые основные аспекты, связанные с проведением социологических опросов в подобных условиях:

При проведении опросов в условиях войны многие исследователи обращаются к качественным методам, таким как глубинные интервью или фокус-группы, которые, несмотря на более ограниченный охват, позволяют глубже понять настроения и реакции людей на события. Такие данные можно подкреплять дистанционными опросами, что, однако, требует сильного упора на анонимность и конфиденциальность.

В таких условиях результаты опросов будут зависеть от следующих факторов:

Некоторые исследователи разрабатывают специальные методики для того, чтобы обойти эффекты пропаганды, например:

Социологический опрос, проведенный в условиях пропаганды, может показать высокий уровень поддержки действий государства или армии, но это не всегда является индикатором искреннего одобрения. Иногда это лишь свидетельство силы пропагандистского воздействия, особенно если данные не согласуются с другими индикаторами настроений, такими как косвенные маркеры недовольства, уровень протестной активности и т. д.

Социологические исследования, проводимые во время военных конфликтов, имеют богатую и разнообразную историю. Ниже приведены примеры и особенности таких исследований, которые иллюстрируют, как социология использовалась для понимания общественных настроений и эффективности пропаганды во время различных войн.

В Советской России в 1920–1930-е годы опросы общественного мнения проводились в основном среди читателей газет и журналов. Средства массовой информации собирали и анализировали мнения аудитории, чтобы оценить работу механизмов советской пропаганды и ее эффективность. Такие подходы, конечно, значительно отличались от методов изучения общественного мнения, которые появились позже. Начиная с 1930-х годов, все социологические исследования и их результаты в СССР стали строго подчиняться идеологическим рамкам марксизма-ленинизма, диалектического и исторического материализма, что ограничивало изучение общественной жизни и влияло на интерпретацию результатов опросов общественного мнения об отношении к политическому строю и органам власти если и проводились, то их результаты в открытых источниках не публиковались.

В отечественной военной социологии начала XX века наблюдался период развития и роста, когда формировались методические и процедурные основы для военно-социологических исследований. В 1920-е годы, хотя в научной среде практически отсутствовали теоретико-методологические работы, эмпирические исследования в Красной армии (РККА) активно развивались. Несмотря на их преимущественно статистический характер и недостаточную профессиональную подготовку исследователей, специалисты армейских подразделений использовали разнообразные социологические методы, такие как наблюдение, интервью и анализ документов, чтобы изучать социальные проблемы военных, их потребности и интересы. [Образцов, 2018: 45–54] а [Образцов, 1998: 91–107] [Хлебцевич, 2019: 142–156]

Проводились широкие анкетные опросы среди военнослужащих, как, например, исследования читательских интересов красноармейцев, инициированные Е.И. Хлебцевичем, известным популяризатором библиотечного дела. Однако к концу 1930-х годов все исследования в армии и на флоте были прекращены. Тем не менее, некоторые военные руководители РККА понимали ценность опросных технологий для решения конкретных военно-политических и пропагандистских задач. В результате некоторые социологические методы продолжали использоваться для получения информации, когда другие способы были затруднены. В годы Великой Отечественной войны этот опыт также применялся в работе с военнопленными.

Методика опросов немецких военнопленных была подробно освещена А.Р. Корсунским в журнале «Социологические исследования», где он рассказал об опыте спецпропаганды Советской Армии в использовании опросных технологий в 1944–1945 годах. Основной целью таких опросов было изучение политических убеждений и морального состояния солдат вермахта. Рассекреченные документы из военных архивов показали, что с осени 1941 года командование Красной армии применяло методы опросов общественного мнения в работе с немецкими военнопленными для ведения идеологической борьбы.

3 октября 1941 года начальник Главного политического управления РККА Л. Мехлис утвердил «Инструкцию о порядке политического опроса военнопленных армии противника». Согласно этой инструкции, военнопленные должны были сразу подвергаться «идейному воздействию» со стороны политорганов. Эта работа включала выявление и изоляцию сторонников нацистской идеологии, а также воспитание пленных в антифашистском духе.

Для определения стратегии работы с военнопленными политическим сотрудникам на уровне дивизий, армий и фронтов предписывалось организовать и провести политический опрос, а затем анализировать его результаты. Опросы проводили специально назначенные политработники, владевшие немецким языком, которым могли помогать квалифицированные переводчики. Информация, собранная в ходе опросов, оставалась строго конфиденциальной.

Основной задачей политических опросов военнопленных было выяснение политического и морального состояния их подразделений, личных убеждений пленных, а также методов и содержания идеологической работы среди военнослужащих армии противника. Кроме того, с помощью опросов исследовалось влияние советской пропаганды на немецкие войска и их тыл, проводилась антифашистская работа, выявлялись симпатизирующие СССР военнопленные, и собирались данные, которые могли бы повысить эффективность советской пропаганды среди вражеских войск и населения.

Стратегия проведения политических опросов включала комплекс методик и процедур. Инструкция предписывала опрашивать военнопленных индивидуально в форме устного собеседования, следуя установленному списку вопросов. На каждого опрошенного составлялся протокол, к которому прикладывалась его фотография с указанием фамилии, военной части, даты опроса и номера протокола. Политические отделы дивизий направляли отчеты по цепочке: сначала в политические отделы армий, затем в отделы фронтов и, наконец, в Главное политическое управление РККА.

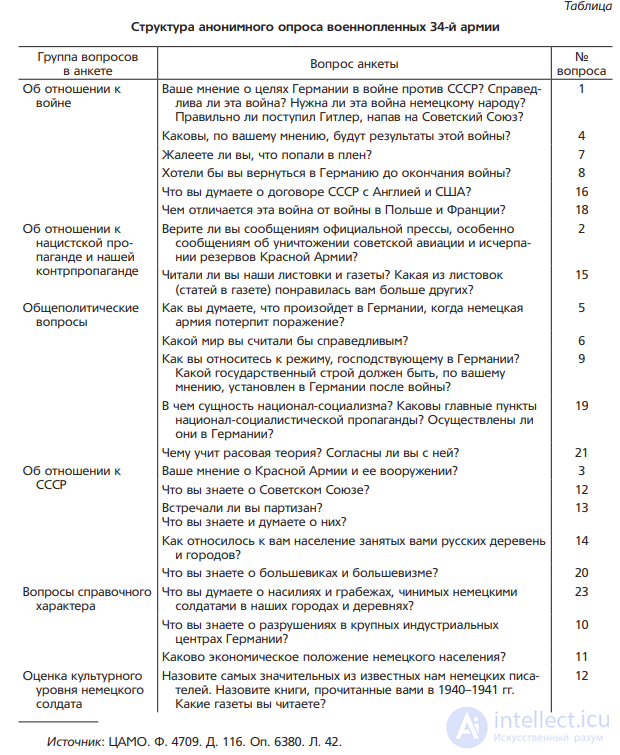

В процессе опросов возникла необходимость проверки искренности ответов военнопленных. Для этого политический отдел 34-й армии разработал анкету из двадцати трех вопросов, сгруппированных по четырем темам: отношение к войне, отношение к нацистской пропаганде и советской контрпропаганде, отношение к СССР, и общие политические вопросы.

Для оценки культурного уровня военнопленных в анкету был включен вопрос о наиболее значимых немецких писателях и о книгах и газетах, прочитанных за 1940–1941 годы. Вопросы анкеты были перемешаны, а не организованы по смысловым блокам, что, вероятно, было сделано для повышения объективности ответов, используя подходы психотехнических исследований 1920-х годов. Эти методы, разработанные для решения социальных задач, использовали идеи советской психотехнической школы. По мнению И.Н. Шпильрейна, одного из основателей этой школы, для отбора, подготовки и управления военными кадрами важно учитывать, как социальные условия влияют на человека. В этом подходе также прослеживается использование американского опыта, где тесты на интеллект маскировали сбор социальных данных о мнениях военных.

Выборка для опроса охватывала военнопленных, которые воевали с первых дней войны, а также тех, кто прибыл на фронт позже и представлял разные рода войск вермахта на Северо-Западном фронте. Однако в архивных документах нет сведений о принципах формирования выборки, что затрудняет оценку ее репрезентативности. Вероятно, опросы проводились по принципу сплошного обследования.

Сбор эмпирической информации велся систематично: с осени 1941 до зимы 1942 года проведено семь опросов — 15 сентября, 2 и 19 октября, 27 декабря и далее в 1942 году — 20 января, в середине февраля и 20 марта. Всего опросили 326 человек: 5 офицеров, 10 фельдфебелей, 33 унтер-офицера, 6 обер-ефрейторов, 120 ефрейторов и 152 солдата.

Стратегия исследования заключалась в том, что период с сентября 1941 года по март 1942 года был условно разделен на три этапа военных действий на Северо-Западном фронте: планомерный отход частей Красной Армии (сентябрь-октябрь 1941 года), активная оборона и наступательные операции. В сентябре-октябре 1941 года, во время отступления Красной Армии, было опрошено 47 человек, среди которых 2 лейтенанта, 17 ефрейторов и унтер-офицеров и 28 солдат в возрасте от 21 до 30 лет, большинство из которых были призваны в 1939–1940 годах и имели опыт боевых действий в Польше и Франции.

Военнопленные, взятые в плен во время активной обороны (81 человек), проходили опрос в ноябре-декабре 1941 года. Среди них было 3 офицера, 4 фельдфебеля, 6 унтер-офицеров, 6 обер-ефрейторов, 22 ефрейтора и 40 солдат в возрасте от 19 до 35 лет. В период наступательных операций Красной Армии в январе-марте 1942 года было опрошено 198 человек, среди которых 6 фельдфебелей, 21 унтер-офицер, 87 ефрейторов и обер-ефрейторов и 84 солдата в возрасте от 19 до 42 лет.

Анализ архивных документов показывает, что в политическом отделе 34-й армии логико-содержательный анализ первичных данных анкетных опросов проводился поэтапно, по мере накопления информации. Отчеты о результатах опросов оформлялись в виде обзоров для начальника политического отдела армии и содержали сведения о численности опрошенных, их социально-демографической структуре, отношении к войне между СССР и Германией, политико-моральном состоянии части, в которой служил военнопленный, его личном политическом и моральном облике, культурном уровне и состоянии пропагандистской работы.

Сравнительный анализ результатов анонимных анкетных опросов показывает тенденцию к их совершенствованию. В обзоре № 72, охватывающем период с 15 сентября по 27 декабря 1941 года, были проанализированы результаты четырех опросов. Организаторы исследования осознали, что для получения более искренней информации опросы должны проводиться анонимно с использованием бумажных анкет. Для обеспечения уверенности респондентов в конфиденциальности им раздавали одинаковые листы бумаги и карандаши, а проводящий опрос военнослужащий покидал помещение после объяснения целей анкетирования.

Тем не менее, соблюдение анонимности не было строго обязательным. Скорее всего, анкеты проверялись на соответствие почерку документов или писем военнопленных. В отчетах отмечалось, что в некоторых случаях удалось установить авторство анкет по почерку, что выявляло противоречия между показаниями на допросах и ответами в анкетах. В частности, упоминается обер-ефрейтор «Панцер», который на допросе называл себя «коммунистом», и солдат Ганс Вуц, пытавшийся выдать себя за антифашиста, но в ответах на анонимные анкеты они оба использовали «полностью нацистские формулировки».

Результаты опросов немецких военнопленных анализировались с целью выявления изменения их мнений по ключевым вопросам. Например, вопрос о доверии к Гитлеру показал значительную динамику. На первом опросе, проведенном 15 сентября 1941 года, все респонденты сохранили веру в Гитлера и его пропаганду. Однако на втором опросе 2 октября среди 16 опрошенных веру сохранили только 6 человек, 5 не ответили, а 3 дали прямое отрицание. 19 октября на вопрос о доверии среди 11 опрошенных положительные ответы дали 6 человек.

Кроме того, на вопрос о том, кто победит в войне, в первый период войны 13 военнопленных ответили, что победит Германия, в то время как остальные 7 дали уклончивые ответы. В последующих опросах появились мнения, которые противоречили прежним убеждениям, например, некоторые заявили, что исход войны будет неблагоприятным для Германии, увидев реальную картину на фронте.

Опросы также позволили сделать выводы о восприятии войны. Некоторые респонденты придерживались типичной нацистской точки зрения, считая, что Красная Армия угрожала Германии и война была справедливой. Исследования носили мониторинговый характер, и обзор № 101 представил обобщенные результаты анкетных опросов с 15 сентября 1941 года по 20 марта 1942 года, включая данные в абсолютных значениях и частотное распределение.

Итоговый отчет разделен на смысловые блоки: отношение военнопленных к войне, политико-моральное состояние и культурный уровень. Результаты показали, что большинство опрошенных имели лишь начальное образование, многие не знали о Советском Союзе и были ограничены в культурных потребностях, предпочитая легкую литературу и кино.

Анализ показал, что в первый период войны боевой дух немецкой армии оставался высоким, несмотря на потери, и многие респонденты выражали доверие Гитлеру и готовность бороться за идеи национал-социализма. Во второй период наблюдался сдвиг в настроениях: 47% респондентов все еще верили в Гитлера, однако антифашистски настроенные солдаты увеличились до 20%.

В третьем периоде, когда Красная Армия начала наступательные действия и потери увеличились, число антифашистски настроенных солдат возросло до 59%. Число тех, кто верил в победу Германии, резко упало с 44,6% в первом периоде до 2% в третьем, а число сомневающихся и тех, кто воздерживался от ответа, значительно возросло.

Методические приемы исследования также включали контент-анализ писем солдат. Эти письма, переведенные на русский, использовались для понимания чувств и мыслей военнослужащих. В них часто выражались страдания от холода, голода и страха перед мощью Красной Армии, что подчеркивало снижение веры в скорую победу и изменения в восприятии войны среди немецких солдат.

Таким образом, социология в условиях военных действий больше отражает влияние пропаганды на сознание общества и ее степень проникновения, нежели объективные и стабильные настроения. Такие соцопросв в требуют особого подхода и тщательной подготовки, чтобы минимизировать риски и повысить точность получаемых данных.

Исторический опыт показывает, что социологические исследования в условиях войны часто используются для измерения эффективности пропаганды и изучения общественных настроений, но полученные данные не всегда объективно отражают реальную картину. В условиях, когда люди находятся под давлением пропаганды и страха, они могут не давать честные ответы, а результаты исследований могут становиться средством управления общественным мнением, а не его отражением.

Применение социологических методов и эмпирических исследований политработниками СССР в годы Второй Мировой войны подчеркивает важность и актуальность этого направления в военно-научном знании. Анализ мнений военнопленных, их социальных и психологических характеристик предоставлял командованию ценную информацию о настроениях противника, его политических и идеологических установках.

Эти данные помогали не только в оценке морального духа немецких войск, но и в понимании более широких социальных процессов, происходивших в рядах противника. Современные исследователи, имея доступ к рассекреченным архивным материалам, смогут глубже разобраться в том, как выводы, основанные на результатах анкетных опросов и статистических методов, влияли на конкретные решения военных руководителей.

Важно отметить, что социологические исследования военнопленных служили не только для анализа противника, но и для внутреннего контроля за настроениями и состоянием собственных войск. Этот аспект также нуждается в дальнейших исследованиях, чтобы понять, как политическая работа и методы сбора информации воздействовали на стратегические и тактические решения во время войны.

Исследование, описанное в статье про социологический опрос, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое социологический опрос, соцопрос и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Социология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Социология

Термины: Социология