Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое информационный диалог, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое информационный диалог, противостояние влиянию , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Психология влияния, власть и лидерство.

противостояние влиянию – это ответное влияние, т.е. разновидность влияния. Конструктивное противостояние влиянию 1) соответствует правилам этикета и 2) соответствует этическим нормам, принятым самим противостоящим субъектом.

Противостояние начинается с минимальных средств.

Противостояние прекращается:

а) либо когда инициатор силового или манипулятивного влияния переключился на диалогическое взаимодействие;

б) либо когда противостоящий адресат влияния принял решение прекратить общение.

3. Переход к более мощным средствам противостояния совершается только в том

случае, если инициатор влияния не реагирует на менее мощные средства.

Всоответствии с этими правилами можно использовать алгоритм конструктивного противостояния влиянию.

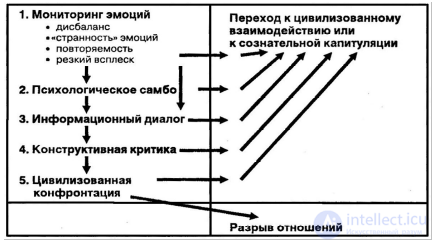

Рис. 5. Алгоритм конструктивного противостояния влиянию, по Е.В. Сидоренко

Противостояние влиянию начинается с применения минимальных и наименее мощных средств (мониторинга эмоций, психологической самообороны, информационного диалога), а заканчивается максимальными или наиболее мощными средствами (конструктивной критикой, конфронтацией).

При этом этап психологической самообороны может быть пропущен. Он необходим лишь в тех случаях, когда адресат ошеломлен чувствами и не в состоянии сразу перейти к информационному диалогу.

Мониторинг– это сплошное наблюдение явления в его динамике; прослеживание.

Эта техника широко используется в бихевиоральной терапии.

Самомониторинг эмоций выполняет две важные функции:

Позволяет судить о манипулятивных намерениях партнера по собственным эмоциональным реакциям;

Сам факт самонаблюдения существенно снижает интенсивность наблюдаемой эмоциональной реакции.

Анализ эмоций необходим для того, чтобы распознать признаки начинающегося нежелательного манипулятивного влияния.

К числу таких признаков относятся:

дисбаланс– противоречивость, амбивалентность эмоций, например, сочетание гордости и обиды, радости и недоверия, умиления и тревоги и т.д.;

«странность» эмоций– неадекватные для данной ситуации эмоции, например, вспышка ярости в момент делового разговора о несущественных деталях; безотчетный страх в процессе мирного обсуждения и т.п.;

повторяемость эмоций– систематическое возникновение одних и тех же эмоций при встрече с определенным человеком: чувства вины, профессиональной некомпетентности, унижения, протеста и т.п.

резкий всплеск эмоций – неожиданная интенсивная эмоциональная реакция, по силе не соответствующая объективной значимости ситуации.

А. Эллис высказывал идею о том, что «преувеличенные» эмоции являются признаком того, что активизирована иррациональная идея (см. Тему 5). Если задеты наши (зачастую неосознаваемые) представления о том, какими должны быть мы сами, какими должны быть окружающие и мир в целом, то возникают неприятные чувства, по интенсивности значительно превосходящие значение произошедшего события, произнесенной собеседником фразы и т.п. Вместо легкой озабоченности мы почему-то испытываем панику, вместо мимолетной досады – тоску, вместо сожаления – отчаяние, вместо едва различимого раздражения – ярость и т.п.

Собственные эмоции выступают в качестве значимых сигналов, информирующих нас о начале манипулятивных действий со стороны другого человека. Необходимо сохранять самообладание (не вовлекаться слишком эмоционально в ситуацию, дистанцироваться от нее). «Ты, конечно же, прав, Тимофей, они нас обманывают, что товар не идет, но давайте подождем еще неделю, прежде чем устраивать разбирательство».

Психологическая самооборона – способ предохранения личности от разрушительных последствий нападения и манипуляции. Они позволяют выиграть время, необходимое, чтобы овладеть своими эмоциями и восстановить способность к рациональному взаимодействию.

Условияэффективной психологической самообороны:

использование четких речевых формулировок;

правильно подобранная интонация – например, спокойная, холодная, задумчивая, веселая или грустная;

основательность в ответе, которая достигается:

выдерживанием паузу перед ответом;

неторопливость ответа;

обращенность ответа в пространство более глубокое и обширное, нежели то, которое представляет собой непосредственная зона столкновения.

Пауза воспринимается как признак силы. Пауза должна сопровождаться внимательным прямым взглядом в глаза собеседнику. Слишком поспешный ответ означает, что адресат не в состоянии справиться с волнением и торопится «отбросить» выброшенное в него ядро, как пытаются отбросить горячую картофелину. Однако перебрасываться горячей картофелиной – значит поддаться манипуляции или ответить нападением на нападение. Вопреки ожиданиям нападающего, адресат удерживает картофелину некоторое время у себя, изучает, рассматривает, взвешивает ее – и лишь затем возвращает интервенту в неузнаваемом виде.

Спокойная интонация ответа оставляет пространство для раздумий, а значит, способствует переводу межличностной интервенции в информационное обсуждение.

Использование других интонаций, например, напористой или язвительной, будет означать ответное нападение. Иногда допускается реагирование с юмором и использование веселой интонации.

Психологическая самооборона – это не только метод социально-психологического взаимодействия, но и метод размышления.

Таблица 7 Техники психологической самообороны

|

Название техники |

Определение и примеры техник |

|

Техника бесконечного уточнения

Техника внешнего согласия, или «наведения тумана»

Техника испорченной пластинки

Техника английского профессора |

Подробное и точное прояснение того, что является мишенью нападающего или манипулятора М. Вечно ты криво завязываешь галстук! Когда, наконец, научишься? А. Что бы ты посоветовала изменить?

Выражение согласия с какой-либо частью высказывания партнера или с тем, что то, на что он обратил внимание, действительно важно, представляет интерес, заставляет задуматься, содержит в себе ценное рациональное зерно, обогащает наше видение проблемы или даже … соответствует истине М.Ты в джинсах выглядишь ужасно! А.Возможно, ты и права.

Многократное повторение одной и той же емкой фразы, содержащей в себе важное сообщение нападающему или манипулятору, всякий раз с одной и той же интонацией. М. Я думал, ты меня сможешь понять… А.Я готов еще раз тебя выслушать. М.Что толку говорить, если ты не понимаешь элементарных вещей. А.Я готов еще раз тебя выслушать. М. Может быть, ты просто не хочешь меня понять? А.Я готов еще раз тебя выслушать.

Корректное выражение сомнения по поводу того, что выполнение чьих-либо требований действительно не нарушает личных прав адресата. М.Вы не могли бы говорить помедленнее и более короткими фразами, чтобы я могла переводить более точно? А.Боюсь, что нет… Видите ли, говорить быстро и длинными фразами – это часть моей личности

|

Эта техника была описана Н.В. Цзеном и Ю.В. Пахомовым как одно из упражнений для развития способности к слушанию другого: «Если партнер по общению эмоционально требует чего-то или в чем-то обвиняет, вы должны как можно подробнее и точнее выяснить все, что с ним происходит, не вступая в пререкания, объяснения или оправдания. Ваш партнер может усиливать давление, вызывая вас к сопротивлению. Но вы должны стойко удерживаться на позициях человека, желающего выяснить мнение другого»[Цзен, Пахомов, 1985, с.141].

Применение этой техники помогает последовательно удерживаться на рациональном уровне обсуждения проблемы. Умение поставить вопрос, требующий содержательного развернутого ответа, активизирует и собственные интеллектуальные усилия, и мыслительную деятельность партнера по общению. Энергия переводится из эмоционального реагирования на рациональное. Кроме того, мы выигрываем время, которое партнер тратит на обдумывание ответа. Таким образом, найдя в себе силы для первого уточняющего вопроса, мы затем получаем время и энергию для того чтобы не дать эмоциям овладеть нами. Умение извлечь из ситуации важный уточняющий вопрос должно быть настолько отработанным, чтобы в критической эмоционально напряженной ситуации оно не подвело.

- Что в моем предложении кажется Вам самым уязвимым для критики?

- Что нужно изменить?

- Что бы ты посоветовал?

Другой вариант техники бесконечного уточнения ‑ подробное объяснение партнеру своей позиции. Условно его можно назвать «самоуточнение».

- Видишь ли, меня действительно легко задеть, причем по трем причинам. Во-первых, я стараюсь стремиться к совершенству. Во-вторых, любые промахи и неудачи вводят меня в состояние необычайной тоски. В- третьих, я чрезвычайно тонкий и проницательный человек.

Эта техника особенно эффективна против несправедливой критики или откровенной грубости. Эта техника была описана в зарубежных работах, посвященных тренингу уверенности.

Каждому человеку важно, чтобы с ним соглашались, признавали его право на собственное мнение. Между тем в нашей речи очень часто вместо «да» звучит «нет», например:

А. Кофе будешь пить?

Б. Нет, ну конечно, выпить кофе не помешало бы!

Если мы выражаем согласие, то лучше не создавать отрицательного психологического поля своим «нет». Техника внешнего согласия важна тем, что она адресована важнейшей человеческой потребности – быть в согласии. Когда партнер соглашается с нами, мы окунаемся в атмосферу тепла, принятия, даже счастья. Это обезоруживает. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Человеку, с которым соглашаются, хочется, чтобы с ним и дальше соглашались.

Эта техника демонстрирует не только внешнее согласие. Мы также проявляем готовность к согласию и согласованному совместному движению в решении какой-либо проблемы.

Партнер оценит то, что мы, по крайней мере, готовы принять к рассмотрению его точку зрения. Мы же, соглашаясь вначале только «внешне», на словах, даем себе шанс постепенно найти точки «внутреннего» согласия.

-Какая неожиданная мысль! Надо будет ее обдумать…

- Знаешь, я вынуждена с тобой согласиться, хотя мне и трудно это сделать сразу.

- Я сама об этом часто думаю, но пока не пришла к определенному решению.

В ответ на нападение адресат формулирует емкую фразу, содержащую важное сообщение нападающему или манипулятору. Эта фраза должна быть такой, чтобы ее можно было повторить несколько раз, не нарушая осмысленности разговора. Она должна содержать в себе то, к чему собеседники придут на третьем витке разговора. Они могли бы прийти к этому и раньше, если бы нападающий не был так взвинчен.

Женщина решает для себя что-либо определенно, например: «Я не хочу сегодня обсуждать этот вопрос, потому что мне нужно заняться своими делами». Затем она просто заявляет об этом и продолжает повторять свою фразу, пока сообщение не дойдет до адресата. Нужно опасаться отвлечения на побочные темы, например: «Я учитываю то, что тебе сегодня удобно обсудить этот вопрос, но мне действительно нужно сделать свои дела».

В этой технике важна интонация. Как в пластинке, которую «заело», фраза должна произноситься каждый раз с одной и той же интонацией. Техника испорченной пластинки использует также известное правило трех С – скажи три раза, чтобы тебя поняли.

В этой технике партнер корректно выражает сомнения по поводу того, что выполнение чьих-либо требований действительно не нарушает его личных прав. Эта техника была сформулирована Е.В. Сидоренко и получила название в связи со случаем, произошедшим в ее жизни. Однажды она была приглашена быть переводчиком в терапевтических сессиях профессора из Великобритании. Он говорил невнятно и многословно. Понять его и перевести было очень трудно. В перерыве состоялся такой диалог:

Е. Сидоренко.Джорж, Вы не могли бы говорить немного медленнее и более короткими фразами, чтобы я могла переводить более точно?

Джорж.Боюсь, что нет… Видите ли говорить быстро и длинными фразами – это… это часть моей личности.

Первоначально реакцией автора была досада и раздражение. Впоследствии она поняла мудрость слов профессора, когда воспользовалась его фразой, услышав замечание в свой адрес.

Эта техника остановила и смягчила нападение, хотя может быть, была эмоционально неприятной для нападающего.

- Если я сделаю это, то это буду уже не я…

- Это не согласуется с моими представлениями о себе.

- Я ценю некоторые свои странности и предрассудки, потому что они помогают мне находить неординарные решения.

Информационный диалог– прояснение позиции партнера и собственной позиции путем обмена вопросами и ответами, сообщениями и предложениями.

Целью использования информационного диалога является поиск информации. Это разговор по существу дела. В каждом обращении партнера отыскивается та суть, которая имеет отношение к обсуждаемому делу, все остальное опускается.

Если партнер идет на обсуждение вопроса по существу, постепенно отказываясь от манипуляции, противостояние можно считать успешно завершенным: манипуляция оказалась преобразованной в информационное обсуждение.

Вопросы, направленные на прояснение сути дела:

«Что Вы имеете в виду, когда говорите о…»;

«Что следует предпринять, чтобы изменить ситуацию?»;

«Что именно Вы считаете неконструктивным?».

Вопросы, направленные на прояснение целей манипулятора:

«Почему Вы спрашиваете у меня об этом именно сейчас?»;

«Зачем ты говоришь мне об этом?»;

«Что ты хочешь этим сказать?».

Ответы и сообщения:

«Да, эта работа не была закончена в срок»;

«Это было мое решение»;

«Да, я тоже голосовал против».

Предложения по существу дела:

«Предлагаю обсудить факты;

«Предлагаю обсудить наши разногласия с учетом новых данных»;

«Могли бы Вы еще раз сформулировать свой вопрос?».

Предложения ограничить область обсуждения:

«Предлагаю вернуться к существу дела;

«Предлагаю избегать личных комментариев в нашем обсуждении»;

«Предлагаю обсуждать вопросы последовательно».

Использование техники информационного диалога имеет ограничения. Если интервент или манипулятор обратился к адресату с утверждением (например, «Ты опять поступаешь легкомысленно»), адресат имеет право немедленно задать ему проясняющий вопрос. Однако если манипулятор задал вопрос (например, «Тебе не кажется, что ты опять поступаешь легкомысленно?»), то правила этикета требуют, чтобы адресат отвечал ему вопросом на вопрос. Прежде, чем задать свой вопрос, следует дать ответ на вопрос собеседника.

В зависимости от того, обратился ли собеседник с утверждением или вопросом, используются разные техники информационного диалога.

ПРИМЕР 1. Реакция на утверждение

М а н и п у л я т о р. Ты опять поступаешь легкомысленно.

Адресат поручил ответственное дело молодому новому сотруднику.

|

Вариант |

Реакция |

Техника |

|

Вариант 1

Вариант 2

Вариант

Вариант 4

Вариант 5

|

Что ты имеешь в виду?

Почему ты заговорил об этом именно сейчас?

Решил рискнуть

Предлагаю обсудить, как мы сможем подстраховать новичка на первых порах.

Предлагаю обсудить содержание поручения |

Вопрос по существу дела

Вопрос для прояснения целей манипулятора

Сообщение

Предложение по существу дела

Предложение по выбору темы обсуждения |

ПРИМЕР 2. Реакция на вопрос

М а н и п у л я т о р. Тебе не кажется, что ты опять поступаешь легкомысленно?

Адресат поручил ответственное дело молодому новому сотруднику.

|

Вариант |

Реакция |

Техника |

|

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

|

До сих пор не казалось. А каковы твои соображения?

Возможно, это было рискованное решение… Почему ты заговорил об этом именно сейчас?

Да, рискнул на этот раз.

Предлагаю обсудить, как мы сможем подстраховать новичка на первых порах.

Предлагаю обсудить содержание поручения |

Ответ + Вопрос по существу дела

Ответ + Вопрос для прояснения целей манипулятора

Ответ

Предложение по существу дела

Предложение по выбору темы обсуждения |

Есть некоторые типичные ошибкипри использовании техник психологической самообороны и информационного диалога.

Самооправдание. Любые формы самооправдания – признак проявления иррациональных идей, а следовательно, того, что адресат оказался втянутым в манипуляцию.

Встречное нападение – это деструктивное влияние («Да на себя посмотрите. Это не я, а Вы ничего не понимаете» и т.п.).

Вопрос о мнении других людей, «третьих лиц» («Да, и что они говорят об этом» и т.п.).

Вопрос об источнике информации(«Откуда ты это узнал?» «Кто это сказал?» и т.п.). Это встречная манипуляция. Если нападающий сам не ссылается на источники, значит, у него есть причины их скрывать. Задавая вопрос об источниках, мы сознательно вызываем актуализацию его возможных иррациональных идей, усвоенных с детства (например, «Не выдавай!») и тем самым приводим его в замешательство.

Вопрос о «зачинщиках» («Кто это первый начал делать» и т.п.). Это встречная манипуляция.

Лживые и неискренние высказывания, потому что это манипуляция.

Грубые формулировки вопросов и ответов («А тебе-то что?»). Грубая форма – это насилие, варварство.

Высказывания о психологических правах и обязанностях («Я имею право Вам этого не говорить! Я Вам не обязан отчитываться!» и т.п.). Разговор о правах неминуемо уводит в сторону от обсуждения сути дела и целей манипулятора и скатывается на обсуждение отношений.

Вопрос об отношении (нападающего к адресату, другим, к себе или других к адресату) («Вы мне не доверяете?», «Они меня осуждают» и т.п.). Такие вопросы могут быть встречной манипуляцией (например, демонстрацией слабости), самооправданием или встречным нападением. Если манипулятор сам провоцирует обсуждение отношений адресата с кем-нибудь, ему зачастую бывает важно иметь потом возможность сослаться на сам факт разговора.

Конструктивная критика – это подкрепленное фактами обсуждение целей, средств или действий инициатора воздействия и обоснование их несоответствия целям, условиям и требованиям адресата.

Общие характеристики:

Фактологичность: оцениваются возможности, факты, события и их последствия, а не личности.

Корректность:допускаются только тактичные выражения.

Бесстрастность: анализ и оценка производится «без эмоций», отстраненно, безо всякой личной вовлеченности, повышения голоса и т.п.

Выражение сомнения в целесообразности

- Вероятно, мы сможем вернуться к этому вопросу через год.

- Полагаю, что использование Вашей идеи потребует неоправданных затрат.

Цитирование прошлого случая

Ссылка на аналогичные события, ситуации и решения с описанием тех неблагоприятных последствий, к которым они привели.

- У нас был аналогичный случай месяц назад. К сожалению, оказалось, что такого рода заказы требуют привлечения дополнительных работников.

Ссылка на три причины

Сообщение о том, что предложение не может быть принято …по трем причинам.

Три причины – это веско. К тому же, они всегда есть. Партнер может использовать против них метод разделения аргументов. Когда человек говорит «по трем причинам», он сам структурирует свое отношение к предложению. Это очень ценное упражнение для ума и действительная проверка предложения на эффективность.

- Я не согласен взять Иванова на эту должность. Он еще не прошел испытательного срока. Это раз. Он допустил несколько ошибок. Это два. И он муж одной из сотрудниц, а я против семейственности. Это три.

Конструктивная критика – это, в сущности, контраргументация, которая может совершаться в технике перелицовки, разделения аргументов партнера или развертывания собственных аргументов. Выражение сомнений в целесообразности и цитировании прошлого случая – это методы развертывания собственных аргументов.

Конфронтация – противопоставление собственной силы силе партнера с целью заставить его считаться с нами, перестать нас игнорировать.

Это самое мощное средство противостояния влиянию. Способ является оправданным в тех случаях, когда инициатор влияния использует такие неконструктивные способы воздействия, как манипуляция, деструктивная критика, игнорирование или принуждение.

Конфронтация, по мнению когнитивного психотерапевта А.Бека, может выполнять полезную функцию. Вступая в конфронтацию, мы даем другому человеку и самим себе возможность изменить, улучшить наши взаимоотношения, в то же время уважая свою собственную потребность выражать дискомфорт.

А. Бек считает, что есть риск конфронтации и риск избегания конфронтации.

Риск конфронтации:

отношения портятся;

тоска;

сотрудничество будет разрушено.

Риск избегания конфронтации:

может возникнуть еще более сильный конфликт;

пагубные последствия и для организации, и для психологического благополучия участников взаимодействия [Beck A.,1988. P. 14 – 15; цит., по Сидоренко, 2002,с.123]

По А. Беку, для того, чтобы решить, вступать ли в конфронтацию, нужно сначала ответить себе на несколько вопросов.

Честно оцените ситуацию, в которой вы находитесь.

Определите, имеют ли ваши действия или бездействие желаемый эффект.

Изучите, чего вы хотите от человека или ситуации и что мешает вам этого достичь

Далее рассмотрите возможные результаты действий. Каковы наилучшие и наихудшие возможные последствия?

Ответы на эти вопросы могут привести вас к конфронтации с другим человеком, к принятию его (ее) поведения или разрыву отношений [A. Beck, 1988].

Если принято решение вступить в конфронтацию, необходимо быть последовательным и готовым идти до конца. Конфронтация может быть эффективной, только если реализована каждая из необходимых ее фаз.

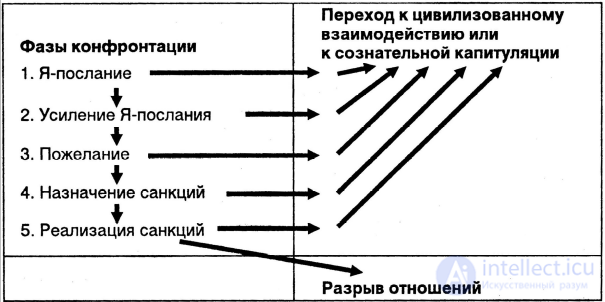

Рис. 6. Алгоритм конфронтации, по Е.В. Сидоренко

Первая фаза конфронтации. Я-послание о чувствах, которые вызывает данное поведение инициатора воздействий.

Например, манипулятор (мужчина) специально нарушил психологическую дистанцию между собой и адресатом своих воздействий (девушкой), чтобы та испытала чувство неудобства и скорее согласилась выполнить его просьбу. Он придвигает свой стул вплотную к ее стулу и, приобнимая ее за плечи, говорит: «Дай мне, пожалуйста, это руководство, мне оно сегодня просто необходимо». Девушка-адресат отвечает ему Я-посланием: «Когда ко мне подсаживаются так близко, я чувствую тревогу и неудобство». Если манипулятор принимает Я-послание, приносит свои извинения и отсаживается, цель достигнута и конфронтация завершена. Только в том случае, если он этого не делает или, сделав, затем вновь повторяет попытки ограничить психологическое пространство адресата, необходимо перейти ко второй фазе.

Вторая фаза конфронтации. Усиление Я-послания.

В данном примере девушка-адресат сделала это так: «Когда я говорю, что у меня возникают тревога и неудобство, а на это никак не реагируют, то я начинаю испытывать тоску, огорчение. Обиду, наконец. Мне плохо, понимаешь?». Если инициатор воздействия принимает это Я-послание и прекращает свое поведение, конфронтация может считаться успешно завершенной. Только в том случае, если он этого не делает, адресату необходимо перейти к следующей фазе.

Третья фаза конфронтации. Выражение пожелания или просьбы

Например, «Я прошу тебя сидеть приблизительно вот на таком расстоянии от меня, не ближе. И еще я прошу не хлопать меня по руке и вообще ко мне не прикасаться». Если просьба не выполняется, необходимо перейти к четвертой фазе.

Четвертая фаза конфронтации. Назначение санкций

Пример: «Если ты еще раз похлопаешь меня по руке или сядешь ближе, чем мне это удобно, во-первых, немедленно уйду, а во-вторых, всякий раз буду отходить, как только ты ко мне подойдешь. Перестану с тобой общаться». Санкция – это угроза, а угроза является атрибутом принуждения. Если конфронтация дошла до этой фазы, необходимо признаться себе, что мы принуждаем манипулятора совершить выбор: либо подчиниться нашим требованиям, либо отказаться от возможности взаимодействовать с нами. Манипулятор может противостоять принуждению в форме ответной конфронтации. Мы можем пойти на переговоры и обсудить его требования. Только в том случае, если он продолжит свои действия или нам не удалось добиться соглашения, необходимо перейти к пятой фазе.

Пятая фаза конфронтации. Реализация санкций

Адресат воздействия должен отказаться от всякого взаимодействия с инициатором. Порвать отношения с ним, если нет другого выхода.

Конфронтация – это метод, требующий решимости идти до конца в утверждении своей психологической свободы, своего права противостоять чужому влиянию.

Для противостояния нападению, манипуляции и спорным видам влияния могут использоваться и другие виды противостояния. Они названы дополнительными потому, что не являются самодостаточными, это скорее фон противостояния, чем способ, генерализованная подготовка, а не конкретная последовательность действий. Эти техники перечислены в таблице 8.

Таблица 8

Дополнительные виды противостояния влиянию

|

Вид противостояния влиянию |

Определение |

|

Внутренняя мобилизация |

Намеренная активизация факторов, производящих, восстанавливающих и повышающих внутренние силы; в частности, эмоциональная регуляция |

|

Творчество |

Создание нового, вопреки навязываемому образцу, примера поведения или действия |

|

Уклонение |

Избегание любых форм общения с инициатором нежелательного влияния и/или сокращение и регламентация времени, условий, процедуры взаимодействия |

|

Отказ |

Выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу инициатора влияния |

Внутренняя мобилизация подразумевает активизацию собственных ресурсов в ситуациях, когда происходит навязывание чужой воли. Такими ресурсами являются жизненный тонус, положительные эмоции, позитивное самовосприятие и уверенность в себе. Внутренняя мобилизация способствует эффективному противостоянию нападению, внушению, заражению, попыткам вызвать благосклонность.

Внутренняя мобилизация может обеспечиваться целенаправленным использованием психологических и физиологических стимулов: горячего душа или сауны, определенного режима питания и сна, чтения любимых книг, просмотра определенных кинофильмов, встреч с определенными людьми и т.п.

Внутренняя мобилизация также может обеспечиваться эмоциональной регуляцией. Противостояние нежелательному влиянию с помощью эмоциональной регуляции состоит: 1) в способности сохранять спокойствие в эмоциогенных ситуациях; 2) в преобразовании негативных эмоций в позитивные (страха и гнева в юмор, тревоги в удивление); 3) в преобразовании астенических эмоций в стенические (страх и депрессия могут быть преобразованы в гнев). Некоторые психологи рекомендуют следовать правилу: если не знаешь, как реагировать на ситуацию, когда на тебя оказывают нежелательное влияние, реагируй эмоцией гнева. Постарайся рассердиться на этого человека или на самого себя.

Творчество предполагает совершение непредсказуемых, оригинальных поступков и действий. Творчество особенно эффективно для противостояния попыткам вызывать стремление к подражанию. Для этого необходимо развивать у себя потребность в самовыражении.

Подражанием, вольным или невольным, проникнута вся наша жизнь. С детства в нас глубоко укореняется привычка следовать чужим образцам. Этому способствует существующая система образования и воспитания. Негативным последствием такого поведения становится бездумное следование навязываемым образцам, некритичное их усвоение, неспособность проявлять самостоятельность, лень, отсутствие оригинальности, самобытности в жизни.

Если внутренняя потребность в творчестве сама не актуализируется в нас, когда кто-то другой призывает нас к подражанию, остается выход – придумать что-то другое, иное, не такое, как нам предлагают или даже навязывают. Пусть это будет творчество от противного, или «подражание наоборот», но только это может спасти нас от погружения в трясину подражания (иногда упоительную, так как человеку свойственно упиваться переживанием единения с другими, переживанием своей похожести на других, своим не-одиночеством).

В современной практике психотерапии одним из существующих приемов сохранения психологического благополучия является контролирование стрессовых факторов. Клиент совместно с терапевтом определяет условия, в которых у него возникает стресс. Затем ему предлагаются методы снижения и контролирования возникновения в его жизни стрессов: управление своим временем; решение проблем до того, как они становятся проблемами; избегание посещения определенных мест, встреч с определенными людьми и вообще попадания в ситуации, которые вызывают у него нежелательные чувства и реакции [Д. Гринберг, 2002]. Такие приемы относятся к стратегическому уклонению.

В случае, если стрессовая ситуация неизбежна или уже происходит, возможно применение тактического уклонения– тайм-аутов и сокращения времени взаимодействия с нежелательным человеком.

Техники уклонения:

Тайм-аут:

отвлечение внимания на бытовую подробность (Ой, у меня стул сломался; что-то попало мне в глаз; мне пора принять лекарство и т.п.);

физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом (Простите, мне нужно срочно взять эти бумаги у офис-менеджера; мне необходимо сверить эти данные, позвольте мне взять паузу на три минуты; простите, я должен оставить Вас на одну минуту и т.п.);

философский выход из ситуации – риторические вопросы или обобщенные высказывания вроде «Что есть истина?» или «Все мы субъективны…»;

попытки отшутиться или шуткой переключить внимание на что-то другое («О, уже ругают! Скоро бить будут!» ‑ см. «Дни Турбиных» М. Булгакова).

Сокращение интервалов взаимодействия:

перенесение разговора на другое время (Прости, сейчас не могу разговаривать, предлагаю завтра в два; давай вернемся к этому через полчаса, хорошо? и т.п.);

установление «графика» взаимодействия (Я могу посвящать этому проекту только 1 час в день/три часа в неделю/15 минут каждый вечер и т.п.).

Предотвращение личного взаимодействия:

исключение возможности встреч с нападающим или манипулятором, если это допускается условиями работы;

преобразование личной встречи в переписку (Прошу тебя прислать мне адрес с точными данными, я займусь этим после обеда и сам отвечу заказчикам и т.п.).

Уклонение в деловом общении – это временная отсрочка реального действия, поэтому оно рано или поздно должно быть заменено более действенными средствами, предполагающими все-таки взаимодействие, а не избегание его.

Отказ

Отказ – это одно из прав уверенного человека по списку К. Келли. Человек, по мнению К. Келли, имеет право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя виноватым и эгоистичным. [Kelley C., 1979.P. 58-59; цит., по Е.В. Сидоренко, 2002].

Техники отказа

1. Отказ-опасение:

-Боюсь, что это невозможно.

-Есть большая опасность, что я не смогу принять это предложение.

- Меня пугает необходимость отказать Вам.

2. Отказ-сожаление:

- Мне очень жаль, но я не смогу этого сделать.

- Сожалею, но не смогу согласиться с этим.

- Мне очень не хочется Вас огорчать, но мой ответ будет отрицательным.

3. Отказ-вынужденность:

- Я вынуждена отказаться от этого предложения.

- Увы! Другие мои обязательства требуют, чтобы я отказался.

- Придется мне все-таки ответить отказом…

Отказ не может быть систематически используемой техникой, так как это может нарушить деловое взаимодействие. Отказ опасен еще и тем, что, помимо воли отказывающего, оставляет осадок в виде чувства вины, а это слабая струна, на которой может сыграть манипулятор.

Исследование, описанное в статье про информационный диалог, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое информационный диалог, противостояние влиянию и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Психология влияния, власть и лидерство

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Психология влияния, власть и лидерство

Термины: Психология влияния, власть и лидерство