Привет, сегодня поговорим про рациональные системы мозга, обещаю рассказать все что знаю. Для того чтобы лучше понимать что такое

рациональные системы мозга, эмоциональные системы мозга, рациональное и эмоциональное , настоятельно рекомендую прочитать все из категории НЕЙРОЭКОНОМИКА.

Разница между эмоциональным и рациональным заключается в контроле над мыслительным процессом.

Нерациональность человеческого поведения не раз подтверждалась экспериментально. Нобелевский лауреат Дениэл Канеман (Kahneman, 2003) выдвинул предположение осуществовании двух эволюционно и структурно различающихся систем, обусловливаю щих принятие решений:

a) быстрой, автоматической, или бессознательной (Система 1), и

б) медленной, целенаправленной, произвольной (Система 2).

Установление прямого соответствия между тремя биологическими системами определения ценности результата поведения, описанными в предыдущей главе, и дуалистической моделью принятия решения Д. Канемана является непростой задачей. C некоторым приближением классический условный рефлекс и привыкание могут быть объединены в единую автоматическую Систему 1, тогда как целенаправленное поведение (реализуемое в том числе и через инструментальные рефлексы) в таком случае будет являться частью произвольной Системы 2. В настоящее время многочисленные нейроэкономические исследования посвящены изучению взаимодействия рациональной и эмоциональной систем в рамках дуализма Канемана. Среди наиболее часто используемых экспериментальных моделей можно назвать игру «Ультиматум» (Ultimatum Game), наиболее ярко демонстрирующую возникновение подобного рода конфликтов: два игрока получают инструкцию поделить между собой определенную сумму денег, например, 100 рублей. Один из игроков (proposer) первым предлагает способ дележа, причем он абсолютно свободен в своем решении. Предположим, игрок захочет оставить 80 рублей себе, а 20 рублей отдать своему партнеру по игре. Партнер (responder), которому сделали предложение, оказывается перед выбором: согласиться илине с огласиться; однако если респондент не соглашается, то, по правилам игры, денег не получает никто и игра заканчивается.

Как было показано в поведенческих исследованиях, в среднем предлагаемая сумма колеблется вокруг половины (50%) от общего количества денег; чаще всего явно невыгодные предложения (менее 20%) неизбежно отвергаются даже в тех случаях, когда предложенная сумма превышает месячный доход игрока (Knoch et al., 2006). С точки зрения классической экономики такое поведение нерационально, ведь небольшая сумма денег все же лучше, чем их отсутствие. Таким образом, можно предположить, что респондент, которому делается невыгодное предложение, ощущает конфликт между рациональным и эмоциональным поведением: рациональный подход подразумевает принятие предложения, тогда как эмоции требуют его отвержения из-за несправедливости распределения денег. Используя метод функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), американский нейробиолог Алан Сенфи (Sanfey et al., 2003) показал, что у респондента, которому сделали несправедливое предложение в игре «Ультиматум», наблюдается активация островковой коры (anterior insula), которая, как известно из других нейробиологических исследований, вовлечена в обработку негативной эмоциональной информации и особенно активна при эмоции отвращения. Интересно, что в данном исследовании активность островковой коры была пропорциональна степени несправедливости предложения. Кроме того, наблюдалась активация верхних областей лобной коры (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) правого полушария и поясной извилины (anterior cingulate cortex) – областей, активация которых наблюдается при запуске когнитивных процессов самоконтроля и при внутренних конфликтах, соответственно. Особого внимания заслуживает тот факт, что по соотношению активности островковой и лобной коры (DLPFC) можно предсказать, будет полученное игроком предложение принято или отвергнуто. Если несправедливое предложение отвергалось, то наблюдалась более сильная активация островковой коры по сравнению с областью DLPFC, тогда как в случае принятия несправедливого предложения, наоборот, большая активация наблюдалась в DLPFC и меньшая в островковой коре.

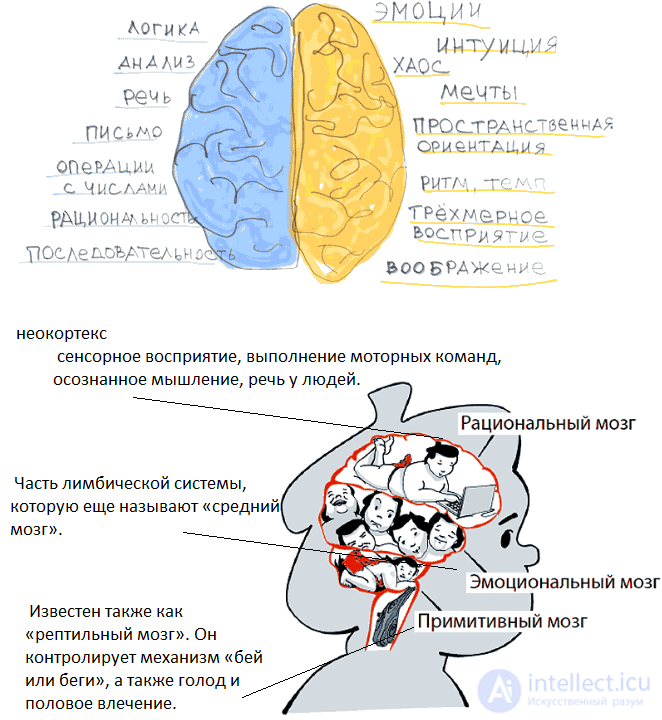

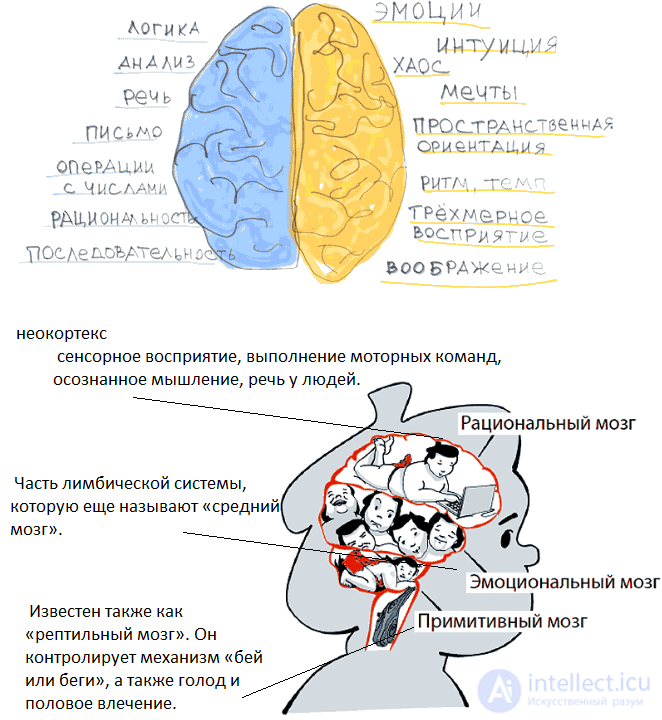

Если смотреть на мозг в разрезе, можно увидеть три разных отдела (см. рисунок).

1. Рациональный мозг. Иногда его называют неокортекс.имеет толщину 2—4 миллиметра и отвечает за высшие нервные функции — сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление, речь у людей.

2. Эмоциональный мозг. Часть лимбической системы, которую еще называют «средний мозг».

3. Примитивный мозг. Известен также как «рептильный мозг». Он контролирует механизм «бей или беги», а также голод и половое влечение.

Мы ведем себя нерационально, если испытываем усталость, голод, страх или тревогу. Повинуясь импульсивному желанию, мы можем выплеснуть энергию физически или вербально, а также в панике убежать от проблемы. Так работает механизм «бей или беги». Мы реагируем на ситуацию, не успев обдумать свое поведение. (Этим можно объяснить некрасивые сцены, которые я устраиваю дома, когда не могу найти зубную щетку).

Разумно предположить, что негативная реакция, вызываемая нарушением существующих норм поведения (несправедливость дележа), превалировала над рациональным желанием получения выгоды. В целом приведенный пример ярко демонстрирует взаимодействие эмоциональных и рациональных процессов в момент принятия решений. Между тем наблюдавшееся взаимодействие DLPFC и островковой коры можно объяснить по-разному. Согласно первой гипотезе, несправедливые предложения дележа денег могут вызывать желание немедленно отвергнуть их, что выражается в «эмоциональной» активации островковой коры. В этом случае параллельная активность DLPFC отражает контроль за импульсивным эмоциональным поведением через механизм рационального обдумывания. Таким образом, в предложенной модели DLPFC выступает как некий управляющий механизм, обеспечивающий контроль импульсивного поведения в социальных ситуациях (Sanfey and Chang, 2008). Тогда гипотетическое временное отключение DLPFC должно привести к еще более выраженной аверсии к несправедливости. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Альтернативная гипотеза предполагает, что врожденные инстинкты, к примеру, рациональное эгоистическое желание получить деньги, нуждаются в некоем контроле со стороны механизмов, участвующих в обеспечении взаимодействия индивидуальных и социальных мотивов, в том числе в тех случаях, когда индивидуум оказывается перед лицом несправедливости (Henrich et al.,

2001). Согласно второй гипотезе, активация DLPFC необходима для преодоления утилитарных, или эгоцентричных (self-interest), наклонностей и желаний, тесно связанных с нашими эмоциями. Следуя этой логике, при временном отключении DLPFC должно наблюдаться усиление утилитарных стремлений: вероятность того, что игрок согласится принять деньги, увеличится, а влияние эмоции негодования на принятие решения уменьшится.

Итак, обе гипотезы по-разному предсказывают последствия нарушения работы DLPFC для участников игры: согласно первой гипотезе, в случае нарушений в работе DLPFC мы будем чаще отвергать несправедливые предложения, а согласно второй – мы, наоборот, будем их чаще принимать. Благодаря развитию методов неинвазивного нейроимиджинга у нейробиологов появилась возможность проверить данные гипотезы. Одним из последних методических достижений когнитивных нейронаук стала транскраниальная магнитная стимуляция (transcranial magnetic stimulation, ТМС). ТМС-стимулятор – при бор, который при помощи электромагнитной катушки (конфигурации типа петли Мебиуса

для оптимальной фокусировки стимулирующего импульса), располагающейся у поверхности головы, подавляет или активируют работу прилегающих зон мозга. Когда при помощи ТМС временно подавлялась активность DLPFC в правом полушарии, то испытуемые принимали несправедливые предложения в игре «Ультиматум» гораздо чаще, чем испытуемые, у которых подавлялась активность DLPFC в левом полушарии (Knoch et al., 2006).

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что DLPFC правого полушария играет ключевую роль в подавлении или ослаблении утилитарного (рационального) поведения.

Таким образом, верной оказалась вторая гипотеза: после инактивации DLPFC испытуемые активнее начинают демонстрировать утилитарное поведение, приводящее к принятию невыгодных или несправедливых предложений. Интересно, что инактивация DLPFC влияла на поведение респондента, но не на субъективную оценку ситуации, т.е. на ощущение того, насколько справедливо или несправедливо предложение, сделанное ему в ходе игры.

Испытуемые, у которых в правом полушарии была инактивирована область DLPFC, отмечали, что их возмущала несправедливость ситуации, но отвергнуть несправедливые предложения после ТМС-стимуляции они не могли.

В дальнейшем исследователей заинтересовала возможность влиять на поведение испытуемых, не прибегая к помощи ТМС-стимуляции. В одном из исследований (Sanfey and Chang, 2008) перед началом игры «Ультиматум» у испытуемых индуцировали плохое настроение, так что в дальнейшем поведение в ответ на несправедливые предложения изучалось на фоне так называемого негативного эмоционального прайминга. Известно, что негативный эмоциональный прайминг (переживание грусти, злости или отвращения) активирует островковую кору, следовательно, можно предположить, что негативный прайминг должен приводить к еще более высокому уровню отказа от несправедливых предложений. Исследование подтвердило, что испытуемые, которые перед проведением эксперимента просмотрели драматический фильм, демонстрировали статистически более высокие показатели отклонения несправедливых предложений по сравнению с теми, кто смотрел эмоционально нейтральный кинофильм или комедию (Sanfey and Chang, 2008). Эти экспериментальные данные не просто подтверждают нейробиологическую теорию, объясняющую иррациональность нашего поведения, но и демонстрируют, что мимолетные и незначительные изменения эмоционального состояния, не имеющие прямого отношения к текущей задаче, влияют на экономические решения индивидуума. Оказалось, что модель, согласно которой при принятии решения доступная информация оценивается с помощью разных нейронных сетей – «когнитивной» (DLPFC) и «эмоциональной» (островковая кора), достаточно хорошо предсказывает экспериментальные результаты: принятие окончательного решения осуществляется по результатам сравнения (вычитания) когнитивной и эмоциональной оценок, и если разница между двумя альтернативами достаточно велика, то принимается решение в пользу «лучшей» альтернативы.

Важно отметить, что обширные поведенческие и нейробиологические исследования принятия решений показывают, что, как правило, эмоциональная реакция на несправедливость

имеет больший вес по сравнению с рациональной (утилитарной) реакцией.

Вероятно, способность оценивать справедливость социального взаимодействия чрезвычайно важна для обеспечения долговременной кооперации внутри социальной группы.

Немедленное непроизвольное подкрепление справедливых предложений и наказание за несправедливое поведение – это важный эволюционный механизм существования и сплочения социальных групп. Поэтому автоматическая непроизвольная реакция Системы 1 зачастую подавляет Систему 2. «Диффузный» характер принятия решений по механизму сравнения или вычитания допускает регулирование весового вклада эмоциональной и рациональной (когнитивной) компоненты в зависимости от контекста (например, настроения), что придает системе принятия решений необходимую пластичность.

Модель первичного доминирования SalesBrain: NeuroMap

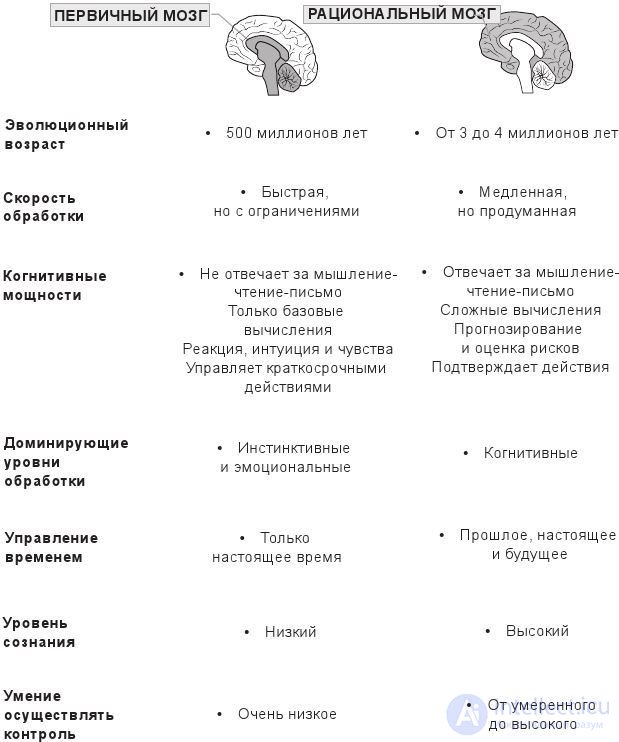

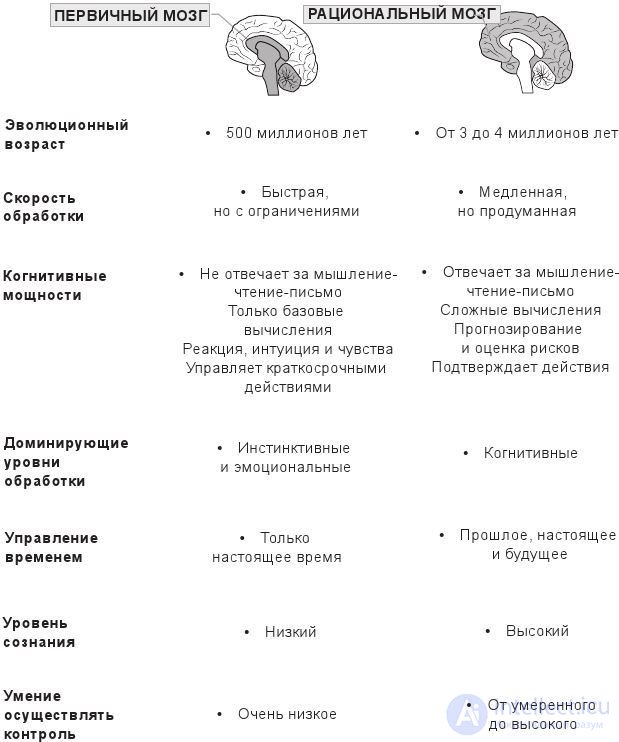

Модель NeuroMap существенно расширяет модель двух систем (рис. 3.2). Прежде всего, мы понимаем, что анатомические границы каждой системы являются предметом непрекращающихся дискуссий между нейробиологами, но это не помешало им получить широкое применение в области нейромаркетинга. В SalesBrain мы называем Систему 1 первичным мозгом, а Систему 2 – рациональным мозгом, но мы помним о том, что первичный мозг не только управляет нашими решениями, но и контролирует весь процесс убеждения. Между первичным и рациональным мозгом существуют принципиальные различия, о которых мы уже упоминали, но теперь мы взглянем на них под другим углом.

Рис. 3.2. Первичный и рациональный мозг. Источник: SalesBrain. Copyright 2012–2018

Первичный мозг «живет» только в настоящем, поскольку понятие времени слишком абстрактно для мозга, ориентированного на выживание. Эволюционно он гораздо старше, однако умеет обрабатывать информацию с очень высокой скоростью, поскольку от этого зависит наша жизнь! Большую часть времени мы не имеем представления о том, что делает первичный мозг. Например, мы не думаем о том, как мы дышим, это происходит автоматически. Все контролируется вне уровня нашего сознания. Таким образом, первичный мозг практически не способен мыслить, он не умеет читать, писать или считать. В основном он подчиняется реакциям, интуиции и чувствам, которые направляют наши краткосрочные действия. Поскольку этот мозг реагирует быстрее всего и отвечает за наше выживание, мы полагаем, что он также управляет убеждающими эффектами. Стандартный стиль обработки информации первичным мозгом основан на инстинктах, интуиции и довербальных реакциях. К сожалению, большинство убеждающих сообщений пытаются мотивировать людей на принятие долгосрочных решений и поступают в текстовой форме, поэтому игнорируются первичным мозгом!

В то же время рациональный мозг гораздо моложе, гораздо медленнее, он умеет мыслить, читать, писать, проводить сложные вычисления, оценивать риски и участвовать в постановке долгосрочных целей. Рациональный мозг умеет путешествовать во времени. Несмотря на то что память – сильно распределенная система, критические нейронные контуры рационального мозга позволяют нам сохранять, выстраивать и извлекать нужную информацию даже по прошествии длительного промежутка времени. При помощи лобной доли нашего мозга мы можем обдумывать и выстраивать наши будущие действия. Не будет преувеличением заявить, что практически никто из нас не живет в настоящем, поскольку мы всегда теряемся в переживаниях о прошлом или будущем. К счастью, рациональный мозг предоставляет нам определенный уровень сознания; мы можем опираться на свой опыт и делиться им с другими. Благодаря этому мы умеем контролировать рациональный мозг, а не первичный.

NeuroMap: восходящий эффект убеждения

Когда мы впервые опубликовали нашу модель убеждения в 2002 году, мы предположили, что рептильный мозг является главным органом принятия решения. Модель была радикальной, чуть ли не скандальной. В то время мы не обладали таким количеством научных доказательств в поддержку своей теории, чего нельзя сказать о настоящем времени. Действительно, все исследования и разборы практических примеров, которые мы провели с 2002 года, подтвердили, что убеждающие сообщения не работают, если они проходят мимо первичного мозга, то есть Системы 1 [14]. Первичный мозг сильно зависит от рептильного мозга – системы, состоящей из мозгового ствола и мозжечка. NeuroMap построена на идее доминирования первичного мозга над рациональным. NeuroMap доказывает, что если сообщение доступно первичному мозгу, то оно быстро распространится на верхние отделы мозга, где информация будет обработана критическим мышлением и логикой. NeuroMap поддерживает модель двойной обработки, предложенную Канеманом, и его доводы в пользу того, что Система 1 ведет основной контроль, а также предлагает нововведения, которые можно напрямую внедрить в модель убеждения. Мы убедительно доказали, что успешные убеждающие сообщения сначала захватывают первичный мозг, а затем убеждают рациональный. Мы называем это восходящим эффектом убеждения. Оба условия необходимы для того, чтобы сообщение оказало воздействие на мозг! На наш взгляд, многие убеждающие сообщения не срабатывают лишь потому, что они не вызывают восходящий эффект. Хуже того, они пытаются оказать первоначальное и основное воздействие на рациональный мозг.

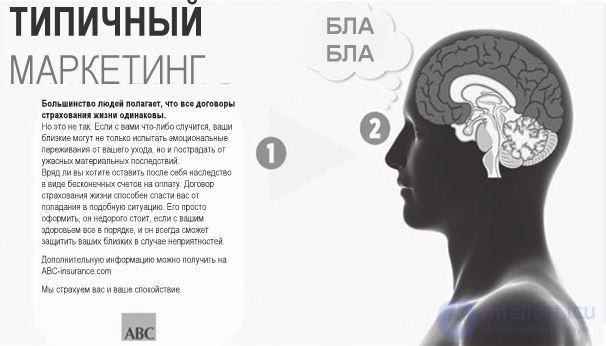

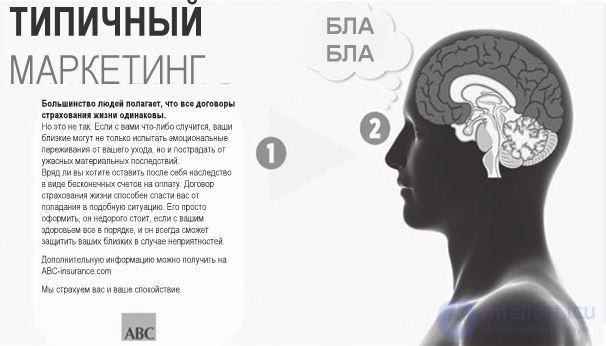

Приведем пример рекламы страхового продукта (рис. 3.3). Поскольку текст не может быть обработан первичным мозгом, на него тратится множество когнитивных усилий. Поскольку рациональный мозг не контролирует первоначальный поток когнитивной энергии, сообщение быстро отвергается.

Рис. 3.3. Рациональное сообщение

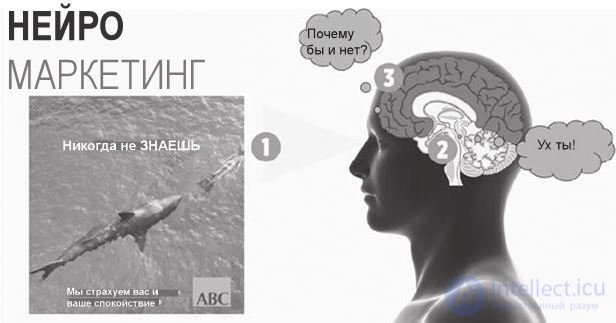

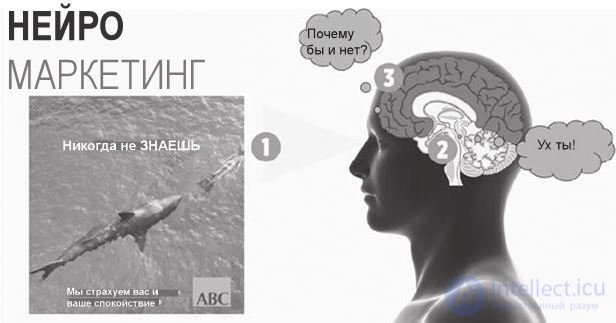

Рис. 3.4. Сообщение, активирующее первичный мозг

А вот следующий пример обладает высокими шансами на то, чтобы вызвать отклик первичного мозга. Сообщение может показаться провокационным или шокирующим (рис. 3.4), но оно привлекает внимание и активирует восходящий эффект. Никто не хочет думать о важности или необходимости оформления страхования жизни. Однако стоит напомнить, что мы можем умереть в любой момент, – и люди сразу реагируют.

Доказательства доминирования первичного мозга

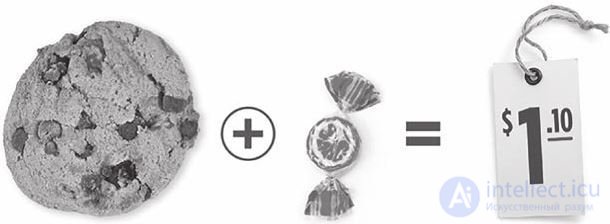

Существует еще несколько способов, благодаря которым можно быстро продемонстрировать постоянное доминирование первичного мозга. Постарайтесь быстро решить уравнение на рис. 3.5: сколько стоит конфета, если печенье стоит на доллар больше?

Рис. 3.5. Уравнение с конфетой

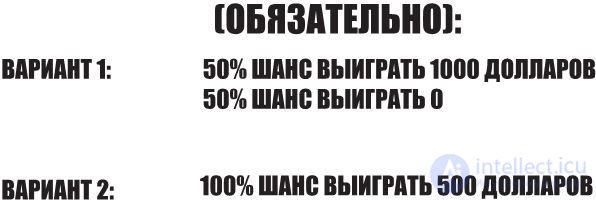

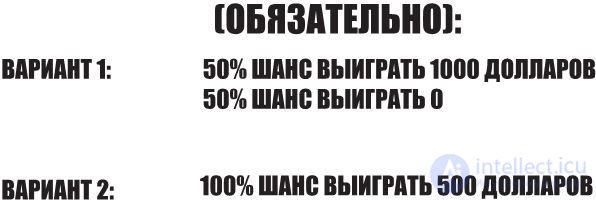

Ответ 5 центов, а не 10! Как ни странно, вы и 95 % людей, которых мы опросили, не смогли решить такое простое на первый взгляд уравнение. Однако ошибку можно объяснить доминированием интуитивной и быстрой природы первичного мозга, которая заставила вас сделать ложный вывод. Обратимся к другому тесту, демонстрирующему первичное доминирование (рис. 3.6). Какую ставку вы предпочтете?

Большинство выбирают вариант 2, более привлекательный исход, в котором используется число 100. Этот вариант «основан» на том, что выбор делается в пользу более высокой вероятности получения прибыли, несмотря на то что оба варианта обладают одинаковой ожидаемой прибылью с математической точки зрения.

Рис. 3.6. Ставка с максимизацией прибыли

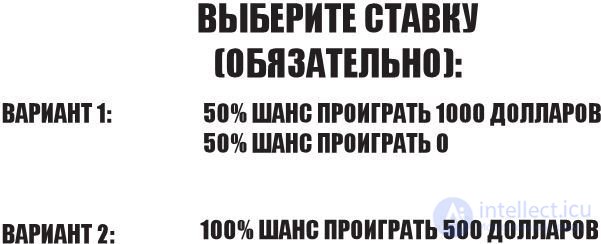

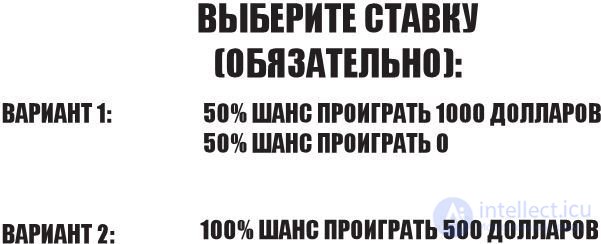

А теперь посмотрим, что вы скажете о двух новых вариантах. Какой вам нравится больше (рис. 3.7)?

Рис. 3.7. Ставка с избеганием потерь

Скорее всего, вы выбрали вариант 1 и определились с выбором гораздо быстрее, чем в первом примере со ставками. Вариант 2 создает впечатление, что вы однозначно потеряете 500 долларов, в то время как вариант 1 намекает на то, что у вас еще есть шанс ничего не потерять. В подобных условиях первичный мозг моментально активирует «искажение избегания убытков», это искажение находится в центре большинства наших решений о совершении любой покупки.

Искажение избегания убытков было впервые описано Канеманом и Тверски. Некоторые исследователи даже присвоили ему коэффициент компенсации 2,3. То есть если вы потеряли 1 доллар, вы должны обрести что-либо стоимостью 2,3 доллара в качестве компенсации. Это объясняет, почему любую вещь так сложно продать: негативные эмоции, которые испытывает ваш покупатель, расставаясь с 1 долларом за любую вещь, можно преодолеть лишь при помощи положительных эмоций, которые возникают при получении любой вещи стоимостью минимум 2,3 доллара, по мнению покупателя. Это также объясняет, почему пятидесятипроцентная скидка обладает такой эффективностью: она компенсирует искажение избегания убытков. Существует множество других так называемых когнитивных искажений, которые можно объяснить через NeuroMap.

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

Надеюсь, эта статья об увлекательном мире рациональные системы мозга, была вам интересна и не так сложна для восприятия как могло показаться.

Желаю вам бесконечной удачи в ваших начинаниях,

будьте свободными от ограничений восприятия и позвольте себе делать больше активности в изученном направлени . Надеюсь, что теперь ты понял что такое рациональные системы мозга, эмоциональные системы мозга, рациональное и эмоциональное

и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания,

то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории

НЕЙРОЭКОНОМИКА

Комментарии

Оставить комментарий

Нейроэкономика

Термины: Нейроэкономика