Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое гальванизация, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое гальванизация, лекарственный электрофорез, франклинизация , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Электронная лечебная аппаратура.

Для понимания воздействия электрического тока на организм необходимо знать свойства ткани.

Электрические свойства различных тканей неодинаковы. Характеризующей электропроводностью по отношению к постоянному и переменному току низкой частоты обладают жидкие среды организма - спинномозговая жидкость, кровь, межклеточная жидкость. Хорошо проводят ток нервы вдоль нервных волокон. Наибольшим сопротивлением электрическому току обладает кость без надкостницы. Большим сопротивлением току обладают эпидермис кожи, соединительно-тканные образования, связки, сухожилия. Эти ткани с полным основанием могут быть отнесены к изоляторам или диэлектрикам. Характер такого проводника омически-емкрстной. Для частоты 2кГц сопротивление составляет 796Ом, а для частоты 5кГц лишь 32Ом. Отсюда вывод с увеличением частоты больше 3-4 Гц сопротивление кожи для него становится не существенно. Тоже самое можно сказать относительно клеточных оболочек, сухожилий. Эти участки хорошие проводники.

Ткани организма практически не поглощают энергию постоянного магнитного поля. Переменное магнитное поле индуцирует в тканях, с хорошей электропроводностью, вихревые токи которые образуют определенное количество тепла в единицу времени. При ν=50Гц это тепло крайне мало по сравнению с теплом, образующимся в результате метаболизма ткани.

Невозможность разделить специфического и неспецифического действия физических факторов, а также их способность вызвать сразу несколько физиологических эффектов, часть которых является общей для ряда факторов, затрудняет классификацию их по производимому физиологическому действию. Вследствие этого физические факторы подразделяют по виду энергии и характеру физического воздействия. В частности в электролечении выделяют методы, основанные на применении электрических токов, электрического, магнитного и электромагнитного полей.

гальванизация это применение с лечебной целью воздействий постоянным, не изменяющим своей величины, электрическим током низкого напряжения (до 80 В) при небольшой силе тока 9 до 50 МА).

Метод стал применяться вскоре после изобретения в 1800 г. источника постоянного тока итальянским физиком А. Вольта, назвавшего ток гальваническим. По току был назван и лечебный метод. В настоящее время для гальванизации пользуются исключительно током, полученным путем выпрямления и сглаживания переменного сетевого тока. Амплитуда остающихся при этом пульсаций не должна превышать 0,5%.

В связи с большим омическим сопротивлением рогового слоя эпидермиса ток проходит в организм главным образом через отверстия потовых и в меньшей степени сальных желез, а так как общая их площадь составляет примерно лишь 1/200 часть поверхности кожи, то на прохождение эпидермиса тратится большая часть, энергии подводимого тока. Здесь же развиваются и наиболее выраженные первичные реакции на воздействие током.

Преодолев на подэлектродных участках тела сопротивление эпидермиса и подкожной жировой ткани, ток в виде противоположно направленного движения разноименно заряженных ионов, направляющихся от электрода к электроду, проходит через ткани с наименьшим сопротивлением, значительно разветвляясь и отклоняясь от прямой между двумя электродами. При этом вряд ли можно заранее предвидеть, какими путями он пойдет — параллельными ли пучками [Щедраков В. И.. 1959; R. Peterson,1966], по кровеносным ли сосудам, по нервам или мышечной ткани [Орлов А. Н., 1977, и др.] По-видимому, в каждом отдельном случае это будут различные пути в зависимости от участка воздействия, от вариантов анатомического строения индивидуума и функционального состояния систем организма.

На пути тока у полупроницаемых мембран, в том числе у клеточных оболочек, по обе стороны от них, происходит скопление одноименно заряженных ионов. Между такими скоплениями ионов противоположной полярности возникает внутритканевый поляризационный ток обратного направления. С одной стороны это создает дополнительное сопротивление действующему току, а с другой — такие участки внутри тканей являются местами наиболее активного (после эпидермиса) действия тока.

Механизмы лечебного воздействия. Встречая большое сопротивление эпидермиса, энергия постоянного тока частично превращается в тепло, частично вызывает первичные электрохимические процессы. В связи с небольшой интенсивностью тока количество тепла, образующееся при его прохождении через кожу, незначительно. Однако, оно может вызвать слабые биологические эффекты в виде активизации кровообращения и усиления биохимических процессов. Основным же и специфическим компонентом действия постоянного тока является его влияние на соотношение в тканях различных ионов, являющееся одним из важных звеньев в регуляции. Их функционального состояния. Это действие постоянного тока вполне объяснимо с позиций ионной теории возбуждения, разрабатывавшейся В.Ю. Чаговцем (1957), П. П. Лазаревым (1923), А. Н. Обросовым (1955, 195Н). Эта теория в свою очередь базируется на теории электролитической диссоциации, разбивавшейся в 1883—1887 гг. шведским физико-химиком и естествоиспытателем С. Аррениусом, согласно которой в растворах электролитов постоянно происходит распад нейтральных молекул на положительно и отрицательно заряженные частицы — ионы и параллельно — рекомбинация их в нейтральные молекулы. Опираясь на эту теорию, J.Loeb в результате экспериментальных исследований установил что для нормального состояния различных тканей, так же как и для их возбуждения, решающее значение имеет не столько концентрация, сколько количественное соотношение между одно- и двухвалентными ионами, в частности между количеством ионов натрия и калия, с одной стороны, и ионов кальция и магния – с другой:

[Na]+ + [K]+/ [Ca]+ + [Mg]+

При увеличении этого соотношения за счет возрастания количества ионов калия и натрия возникает возбуждение. При уменьшении этого соотношения за счет увеличения ионов кальция и магния происходит снижение интенсивности жизненных процессов в тканях.

При расположении электродов на голове в зависимости от их локализации могут возникать реакции, характерные для возбуждения вкусового ( ощущение металлического вкуса) или зрительного ( появление фонов) анализаторов. Возможны реакции и вестибулярного аппарата в виде головокружения, пошатывания. В экспериментальных исследованиях при гальванизации головы выявлено возбуждение клеток коры большого мозга и синаптической активности отдельных нейронов [Воронцов Д.С., 1958]. Применение различных интенсивностей воздействия показало, что при плотности тока 0.5 мА/см2 в головном мозге возникают грубые расстройства кровообращения. При интенсивности до 0.1 мА/см2 происходит стимуляция защитно-компенсаторных механизмов, не вызывающая повреждений [Абрикосов И.А., Каплун Н.А., 1955].

Гальванизация оказывает стимулирующее влияние на гармонизирующую функцию нервной и эндокринной систем, способствует нормализации секреторной и моторной функций органов пищеварения, стимулирует трофические и энергетические процессы в организме. В.С. Улащиком (1981) по под влиянием гальванизации обнаружено увеличение в тканях свободных кортикостероидов вследствие освобождения их из связанного состоянии. Гальванизация повышает реактивность организма и устойчивость его к внешним воздействиям, в том числе и защитную функцию кожи. При общей гальванизации улучшается гемодинамика, урежаются сердечные сокращения, повышается углеродный и белковый обмен. При плотности тока 0.05 мА/см2 гальванизация способствует ускорению коронарного кровотока, увеличению поглощения кислорода и отложению гликогена в миокарде. В условиях экспериментальной пневмонии воздействия током такой же плотности оказывают благоприятное влияние на обмен липидов в легочной ткани и поверхностно-активный фактор – сурфактант.

Перечисленные биологические эффекты, вызываемые гальваническим током, свидетельствуют о том, что в адекватных дозировках он является активным биологическим стимулятором и может применяться для лечения больных с различными патологическими состояниями.

Показаниями для гальванизации являются: Вертеброгенные заболевания нервной системы, поражения нервных корешков, узлов, сплетений, полирадикулоневриты, полиневриты, полиневропатии, поражение периферических нервов, последствия инфекционных и травматических поражений головного и спинного мозга и мозговых оболочек, неврастения и другие невротические состояния, главным образом при вегетативных расстройствах и нарушении сна, гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии, бронхиальная астма, язвенная болезнь, функциональные желудочно-кишечные и половые расстройства, миозиты, хронические артриты и полиартриты травматического, ревматического и обменного происхождения.

Противопоказания: острые и гнойные воспалительные процессы, недостаточность кровообращения 2б и III стадии, гипертоническая болезнь III стадии, резко выраженный атеросклероз, лихорадочное состояние, экзема, дерматит, нарушение целости эпидермиса в местах наложения электродов, склонность к кровотечениям, индивидуальная непереносимость тока, злокачественные новообразования.

Техника воздействий. В зависимости от вида заболевания, особенностей его течения, реактивности и общего состояния организма, а также цели проведения гальванизации применяют местные, рефлекторно-сегментарные и общие воздействия. Такое подразделение, конечно, условно, поскольку нельзя отделить местное от общего и тем более от рефлекторного. Речь идет о преобладающем характере воздействия.

Для подведения, и равномерного распределения тока на подлежащей воздействию поверхности тела применяют либо плоские электроды, либо электроды специальных конструкций, а также электроды в виде ванночек.

Поскольку в тканях организма содержится большое количество электролитов, а следовательно, и разноименно заряженных ионов, например NaCl = Na+ + Cl- то при соприкосновении металлического или графитового электрода с телом происходит электролиз, ионы превращаются в нейтральные атомы, например натрия и хлора. Последние, соединяясь с водой, образуют у анода кислоты, а у катода — щелочи, которые вызывают долго незаживающие химические ожоги. Для отдаления процесса электролиза от поверхности тела и исключения ожогов или раздражения между кожей и металлическим электродом помещают смоченную в водопроводной воде и хорошо отжатую прокладку толщиной 1см из гидрофильного материала — 12.—16 слоев прокипяченной бесцветной байки или фланели. Размер такой прокладки, являющейся обязательной частью электрода, должен на 1—2 см выступать за края металлической пластинки, чтобы не допустить случайного соскальзывания ее и соприкосновения с кожей. С этой же целью на одной из сторон прокладки делают карманчик для размещения в нем металлической пластинки. При использования ванночек также предпринимают меры, исключающие возможность соприкосновения угольных или металлических электродов с телом.

Свинцовые пластинки перед процедурой проглаживают ребром какого-либо твердого предмета. Электродные пластинки должны быть достаточно гибкими, чтобы им можно было придать любую форму в соответствии с рельефом участка тела, на который накладывают электрод. Обычно используют листовой, луженный оловом свинец толщиной 0,3—1 мм в зависимости от размеров электродов.

Иногда вместо металлической пластинки применяют токопроводящую графитизированную ткань. Она зашивается внутрь матерчатой прокладки таким образом, чтобы исключалось соприкосновение графита с телом. Матерчатая прокладка в таких электродах может иметь толщину 5мм. Вместо металлических применяют также пластинки из специальных токопроводящих полимерных материалов, а прокладки — из губкообразных токопроводящих материалов. Нельзя применять прокладки из резиновой губки.

Необходимо иметь набор прямоугольных прокладок площадью от 4 до 300 см2 при примерном соотношении сторон 1: 1.5. Кроме того, следует иметь 2—3 размера прокладок для электродов специальных конфигураций.

Перед процедурой прокладки смачивают теплой водопроводной водой. В таком виде они не вызывают неприятных ощущений и способствуют уменьшению начального сопротивления эпидермиса. После смачивания прокладки отжимают таким образом, чтобы они оставались влажными, но с них не стекала вода Если прокладки накладывают непосредственно на тело, то после процедуры их необходимо прокипятить, а затем прополоскать в воде. Прокладки следует периодически стирать, чтобы удалить с них продукты электролиза и соли свинца, накапливающиеся у металлических пластинок во время процедуры. Если под прокладки на тело больного помещают один или два слоя фильтровальной бумаги и прокладки не входят в непосредственное соприкосновение с телом, пх достаточно кипятить 1—2 раза в сутки. Индивидуальные прокладки, которые необходимы для лечения больных инфекционными заболеваниями, после процедуры достаточно прополоскать в проточной воде (при условии их изолированного хранения).

Токопроводящие пластинки присоединяют к аппарату многожильным мягким проводом длиной 1,5—2 м в хорошей, не пропускающей влагу, изоляции. На одном конце провода должен быть штырек для соединения с клеммой аппарата, другой его конец прикрепляют к токопроводящей пластинке электрода. При электродах из графитизированной ткани соединение осуществляют путем помещения в специальный карманчик электрода металлического «флажка» (пластинки с прикопленным к ней проводом). Наряду с одиночными необходимо иметь раздвоенные провода, которые можно было бы присоединить одним концом к клемме аппарата, а другим (раздвоенным)—к двум электродам.

При необходимости оказывать воздействие на поверхности расположенные ткани электроды располагают продольно на одной поверхности тела. Расстояние между прилежащими друг к другу краями двух электродов должно быть не меньше ширины электрода. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . В противном случае большая часть тока будет сосредоточена в тканях между близко расположенными краями электродов, под остальной же их частью воздействие будет весьма слабым.

Продольное расположение электродов применяют и при поражении нервных стволов. В таких случаях один электрод располагают в области периферического участка нерва, второй - в области соответствующего сегмента спинного мозга или нервного сплетения.

При необходимости провести воздействие на глубоко расположенные ткани применяют поперечное расположение электродов (на противолежащих поверхностях какого-либо участка тела). Расстояние между их краями также, должно быть не меньше поперечника электрода. Обычно при гальванизации берут одинаковые по размеру электроды. При этом под отрицательным электродом реакция выражена сильнее, чем под положительным. Если необходимо получить под положительным электродом более сильную реакцию или увеличить разницу в выраженности реакции под одним из электродов, то применяют электроды разной величины. Однако не следует меньший электрод называть «активным», а больший - «индифферентным» или, что еще хуже - пассивным», поскольку оба они являются активными. При необходимости проведения воздействий на мелкие суставы рук и ног, где трудно обеспечить, хорошее прилегание электрода, соответствующую кисть или стопу погружают в стеклянную, фарфоровую или пластмассовую ванночку, наполненную водой. В эту ванночку помещают графитовый или же изготовленный из другого токопроводящего материала электрод. обернутый матерчатой прокладкой с тем, чтобы избежать случайного соприкосновения электрода с телом; второй электрод располагают выше на руке или ноге.

Наряду с воздействием током на область локализации патологического процесса нередко применяет методики рефлекторно-сегментарного действия.

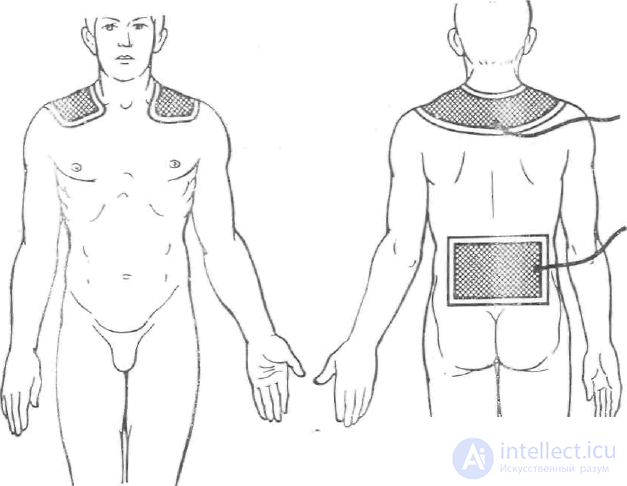

+Гальванизация воротниковой зоны см рис. Положение больного лежа. Один электрод в форме шалевого воротника помещают на верхней части спины так, чтобы его концы покрыли надплечья и ключицы до второго межреберного промежутка спереди. Второй электрод площадью 300 см2 помещают в пояснично-крестцовой области. Воротниковый электрод чаще всего соединяют с положительной клеммой аппарата дл гальванизации. Через каждую процедуру длительность воздействия увеличивают на 2 минуты, а силу тока – на 2 мА, начиная с 6 минут и 6 мА, вводят их до 16 мин и 16мА. На курс лечения 15-20 процедур.

Лекарственный электрофорез представляет собой сочетанное, т. е. одновременное, воздействие на организм больного с лечебной целью постоянного электрического тока и лекарственного вещества, поступающего в организм с током через неповрежденные кожные покровы или слизистые оболочки.

Впервые возможность введения в организм лекарственных веществ электрическим током через неповрежденную кожу была доказана в работах французского исследователя S. LeDuc (1908). Научной основой для подобных исследований явились открытие С. Аррениусом электролитической диссоциации, в результате которой в растворах электролитов постоянно присутствуют не только нейтральные молекулы, но и разноименно заряженные ионы. Доля молекул, постоянно диссоциирующих на ионы, так же как и количество молекул, одновременно образующихся из ионов, зависит от природы вещества, концентрации раствора, его температуры, а при идентичности этих условии - от природы растворителя. Чем больше диэлектрическая проницаемость растворителя, тем большую степень диссоциации он вызывает и тем больше ионов присутствует в растворе. Поэтому наиболее часто в качестве растворителя применяют воду, обладающую наибольшей диэлектрической проницаемостью среди растворителей. Для веществ, не растворяющихся в воде, в качестве, растворителей, обеспечивающих диссоциацию молекул растворяемого вещества, могут быть использованы водные растворы диметилсульфоксида (ДМСО), глицерин, этиловый спирт и др. Их диэлектрическая проницаемость соответственно равна 48,9; 43; 25,8 и т. д., воды — 81 [Герасимов Я. И., Древнич В. II . 1966].

Подведение постоянного электрического тока к раствору, как уже отмечалось, вызывает в нем противоположно направленное перемещение ионов. Положительно заряженные ионы, перемещающиеся к отрицательному электроду ( катоду), называют катионами, ионы с отрицательным зарядом, движущиеся в противоположном направлении, - анионами.

Такое же перемещение ионов под влиянием постоянного тока происходит и в тканях организма, содержащих значительное количество растворенных солей. Если же между электродами и поверхностью тела поместить раствор какого-либо медикамента — электролита, то содержащиеся в нем ноны лекарственного вещества, отталкиваясь от одноименно заряженного электрода и направляясь к электроду другой полярности, будут проникать внутрь тканей организма, что и используется при лекарственном электрофорезе.

Количество лекарственного вещества, поступающего в организм с током, и характер его распределения в тканях, имеющие существенное значение в механизме лечебного действия, определяются следующими факторами и явлениями. Каждый ион в растворе электролита окружен молекулами растворе и ионами, имеющими противоположный по знаку заряд, — так называемой атмосферой.

Перемещающиеся под влиянием тока ионы испытывают тормозящее действие молекул растворителя, ионной атмосферы и ионов, перемещающихся в противоположном направлении. Величина тормозящего действия перечисленных факторов зависит от концентрации раствора, его температуры, вязкости среды и других условии. В водных растворах скорость движения ионов при напряженности электрического поля 1 В/см составляет несколько сантиметров в час, например для ионов калия (К+ — см/ч. Во много раз большей скоростью обладают водородные ионы (H+) — 10 см/ч и ионы гидроксила (ОН-) — см/ч [Герасимов Я. И., Древич В. П., 1966].

Согласно первому закону Фарадея, количество вещества, перемещающегося в растворе под влиянием тока или выделяющегося на электроде, прямо пропорционально количеству тока, проходящего через раствор.

Согласно второму закону Фарадея, для перемещения в растворе химического эквивалента иона, (частное от деления молярной массы на валентность) или выделения его на электродах требуется одно и то же количество электричества — 9.65*104 Кл, называемое числом, или постоянной Фарадея. Количество же выделяющегося на -электроде или переносящегося в растворе вещества определяется по формуле:

m= M*I*t/n*F

в

m— количество вещества, выделяющегося на электроде или -переносимого о растворе при прохождении тока I в течение времени t, F — число Фарадея, М — молярная масса, n — валентность иона. Однако в тканях организма и в наибольшей степени - ранее упомянутые закономерности электрокинетических процессов претерпевают существенные изменения. Кожные покровы представляют собой не только значительный механический барьер, но и являются активно действующим органом, обладающим многими функциями, направленными на поддержание гомеостаза. При этом выделяются жировые вещества и соли, выделяющиеся с потом, слущивающийся эпидермис. Слущивающиеся роговые пластинки эпидермиса и жировые вещества приводят к дальнейшему увеличению и без этого весьма высокого сопротивления кожи, а следовательно, к уменьшению общего количества ионов, поступающих при электрофорезе в организм. Устранение упомянутых выше факторов достигается протиранием участков кожи, на которые предполагается наложить электроды, спиртово-эфирной смесью или промыванием их теплой водой с мылом. Значение других факторов, влияющих на электрогенное поступление ионов лекарственных веществ в ткани, изучены в специальных исследованиях В.С. Улащиком (1976, 1979) и проводится далее.

Определенное влияние на поступление ионов лекарственных веществ в организм оказывает активная кислотность кожи (PH). Сдвиг реакции кожи в кислую сторону снижает проницаемость и ее для катионов и повышает ее для анионов. Ощелачивание кожи ведет к обратным изменениям ее проницаемости.

Кожа более проницаема для ионов, имеющих положительный заряд. Поэтому электрофорез веществ с амфотерными свойствами (белки и аминокислоты) целесообразнее проводить с анода, подкисляя рабочий раствор. Отмечается обратная зависимость количества поступающего в ткани вещества от размеров ионов и их валентности. Большему проникновению ионов через кожу способствует уменьшение гидротации ионов путем нагревания рабочих растворов.

В зависимости от выраженности перечисленных обстоятельств, тормозящих проникновение ионов в ткани, несоответствие реального переноса веществ при электрофорезе через кожу переносу веществ, происходящему в растворе, по данным В.С. Улащика (1967), может колебаться от 37,9 (литий) до 85% (ганглерон).

Количество ионов лекарственного вещества, поступающего с током в ткани, в немалой степени зависит и от выбора растворителя. Лучшим из них, обеспечивающим наибольшую диссоциацию, а следовательно, и наибольшее количество ионов лекарственного вещества, является, как уже отмечалось, дистиллированная вода. Ионизация молекул самой воды незначительна и ее можно не принимать во внимание. Не следует пользоваться в качестве растворителя физиологическим раствором (0.85% раствор хлорида натрия) или раствором бикарбоната натрия, т.к. в них содержится значительное количество ионов, которые, обладая большей электрофоретической подвижностью, значительно ограничивают поступление в ткани лекарственного вещества. Само собой разумеется, что лекарственное вещество, применяемое для электрофореза не должно содержать каких-либо примесей.

Что касается концентрации рабочих растворов, применяемых для лекарственного электрофореза, то одни авторы утверждаю, что использование больщих концентраций целесообразно, а другие нет.

Целесообразность применения больших концентраций растворов с целью увеличения количества лекарственного вещества, поступающего в ткани при электрофорезе. В исследованиях же других авторов (Колкер И.И., 1951, Абрекосов И.А, 1953) отмечалось не существенное увеличение лекарственных веществ, поступающих в организм, поступающих в организм при электрофорезе концентрированных растворов. Исследования, проводившиеся Улащиком с целью уточнения этого вопроса, показали, что заметное увеличение содержания вводимого вещества в коже, крови, тканях, так же как и его фармакологической активности, происходит при увеличении концентрации рабочего раствора до 2-3%. По мере повышения концентрации от 3 до 5% поступление лекарственного вещества в организм уменьшается и при концентрации выше 5% прекращается. Примерно к таким же результатам пришли S.C. Jacobsen, R.L. Stephen (1980), которые, исследуя концентрации 1,2,4, и 10% составов нашли более эффективным 4% раствор.

При прохождении постоянного тока через участок тела, на поверхности которого помещают прокладки, пропитанные раствором лекарственного вещества, через кожу, как и через любую пористую мембрану осуществляются не только электрофорез, но и диффузия и электроосмос, согласно исследованиям И.Иптера(1958), а также В.С. Улащика (1968), электроосмос не имеет существенного значения в переносе лекарственных веществ в ткани организма. Согласно наболюдениям и расчетам Улащика на долю электрофореза приходится 90-92% лекарственных веществ, поступающих в организм, на долю диффузии – 5-8% и на долю электроосмоса – 1-3%. Этим же автором установлено, что увеличение плотности тока от 0.03 до 0.1 мА/см2 при одной и той же длительности, а также увеличение продолжительности процедур от 10 до 30 минут не сказывается на состоянии ионофоретической проницаемости кожи возрастом.

Определение количества вещества, поступающего организм при электрофорезе, осуществлялось И.Ипсером. В разработанной им таблице представлены данные для ряда веществ, Улащик разработал более универсальный метод определения количества вещества, поступающего с током в организм, по формуле с учетом возраста больного, локализации электродов, количества электричества и концентрации раствора. Расчеты проведенные упомянутым методом показывают, что в течение одной минутной процедуры из 1% раствора при силе тока 10мА в организм поступает 2-5% лекарственного вещества, использованного при проведении процедуры, например 6,12мг аскорбиновой кислоты, 5мг новокаина. Для ускорения облегчения расчетов составлены таблицы.

Что касается глубины проникновения лекарственных веществ в ткани при электрофорезе, то большинство исследователей отмечают их проникновение в верхние слои кожи и образование там так называемого кожного депо, из которого задерживающиеся там до 3—20 дней лекарства диффундируют в кровь и лимфу и разносятся по всему организму. Так В. С. Улащик (1976) после процедуры электрофореза радиоактивные вещества обнаруживались в основном в эпидермисе и в собственно коже. При повторных процедурах концентрация введенного вещества нарастала в более глубоких тканях.

P.D. Gadsby (1979), применив электронно-микроскопический метод исследования, также констатировал, что электрофоретически введенные ионы железа обнаруживались только в эпидермисе и собственно в коже. По данным же Н. А. Барсукова, сульфаниламиды и антибиотики обнаруживались не только и подкожной клетчатке, но и в мышцах на глубине 2—3 см, что, вероятно, является результатом гематогенного проникновения.

В связи с поисками путей повышения эффективности лечения и последнее время для электрофореза часто применяют не только гальванический, но и различные импульсные токи. Исследования Г. К. Колтович (1982, 1983) электрофоретической способности некоторых токов показали, что общее количество веществ, вводимых в организм диадинамическими токами, составляло от 20% (ритм синкопа) до 86% (двухтактный непрерывный ток) в сравнении с количеством вещества, переносимым гальваническим током. Перенос вещества флюктурирующим током был в 7 раз меньше. Выпрямленные синусоидальные токи [СМТ— I III. IV рода работы (РРР)] вводили в ткани около 60% вещества по сравнению с гальваническим током. По электрофоретической активности, т. е. по переносу вещества в миллиграммах одним кулоном (мг/Кл), «ритм синкопа» и «двухтактный волновой» из диадинамических токов, а также II РР СМТ не уступали гальваническому току.

Глубина проникновения вещества в ткани, определявшаяся радиометрическим методом, при II РР СМТ, ритме синкопа и волновых диадинамических токах оказалась большей, чем при гальваническом, при I, III, IV РР СМТ и непрерывных диадинамических токах — соответствующей глубине при гальваническом токе, а при флюктуирующем, «коротком» и «длинном периодах диадинамических токов — уступающей глубине при гальваническом токе.

Механизмы лечебного действия: Уже при первом рассмотрении лечебного действия лекарственного электрофореза очевидно слагается из влияния на ткани постоянного тока и поступающего с ним в организм лекарственного вещества. Ориентирование на действие только или преимущественно лекарственного вещества при электрофорезе, [Медведев И. Л., 1957; Гольдман Р. Н., 1967] представляется нам совершенно неоправданным. Гальванический ток является активным раздражителем и стимулятором биологических процессов. Не менее выраженным биологическим действием обладают и другие постоянные токи, используемые для электрофореза. Именно поэтому нельзя рассматривать постоянный ток как транспортное средство для доставки лекарственного вещества в организм. Не следует также определять лекарственный электрофорез как метод введения лекарств в организм электрическим током. Такое определение не только не отражает действительного соотношения процессов при лекарственном электрофорезе, но и вводит в заблуждение тех, кто не знаком с сущностью метода.

О лекарственном электрофорезе как способе введения в организм лекарственных веществ электрическим током не следует говорить и тем более писать не только потому, что постоянный ток оказывает существенное влияние на ткани и организм, но и из тех соображений, что в сравнении с другими способами введения лекарств — внутривенным, инъекционным, ингаляционным и др. — в организм поступает, несмотря па трудоемкость процедуры, незначительное количество лекарственного вещества —2—5% от используемого в процедуре. Вряд ли можно рассчитывать на лечебный эффект такого количества отдельно взятого лекарственного вещества. Однако, было бы ошибкой игнорировать такие малые дозы лекарственных веществ в сочетании с действием тока. Нельзя рассматривать действие электрофореза и как простую сумму влияния тока и лекарственного вещества. Электрический ток, приводя ткани, в том числе и рецепторы, в состояние повышенной активности, возбуждая их, делает их более чувствительными к действию лекарств. Об этом свидетельствуют и опыты В. С. Улащика (1976). При этом ток может не только усиливать, но и ослаблять действие лекарств и изменять их фармакодинамику. Несомненно также и то, что лекарственные вещества могут оказывать влияние на действие тока, усиливая или ослабляя его. Для оправданного лечебного применения электрофореза еще не изученного лекарственного вещества недостаточно ориентироваться только на теоретические предпосылки. Необходимо проведение физико-химических исследований, а также эксперименталыю-клиниической проверки биологического действия и эффективности методики в сравнении с действием одного тока.

Медленное поступление, накопление в кожном депо и затем диффундирование в лимфо- и кровоток большинства несильно действующих веществ наряду с активным влиянием тока позволяют считать в методе лекарственного электрофореза а преимущественным действие постоянного тока. Об этом свидетельствуют факты примерно равной эффективности применения по одной и той же методике гальванизации и электрофореза ряда веществ например «транскардиального» электрофореза магния и гальванизации. Исключение составляет лишь электрофорез сильнодействующих веществ. Так, в опытах 1908 преобладающим было действие стрихнина и цианистых соединений. На первый план при электрофорезе выступает действие гистамина, адреналина и других веществ с выраженным специфическим воздействием на организм.

Пси назначении лекарственного электрофореза наряду с учетом действия тока и лекарства исходят и из особенностей присущих этому методу. К ним относятся:

- постепенное накопление лекарственного вещества в эпидермисе, а также собственно коже, задержка его там на несколько суток (депо) при курсовом применении. Это обстоятельство целесообразно использовать в тех клинических ситуациях когда нужно сосредоточить действие тока и лекарственного вещества на каком-то ограниченном участке тканей, например, на суставе, в области травмы, рубца и т.д. Нахождение определенных лекарственных веществ в кожном депо может оказывать рефлекторно-сегментарное влияние на центральную нервную систему и внутренние органы. Возможно также и общее рефлекторное действие — ионные рефлексы по Щербаку.

— непрерывное в течение длительного времени поступление лекарственного вещества в кровоток из депо, что целесообразно использовать при хронических патологических состояниях, когда нет необходимости в больших, так называемых ударных дозах, например электрофорез йода при гипер- или дистиреозе. Поступление лекарственных веществ в кровь можно усилить путем сочетания электрофореза с индуктотермией, или путем комбинирования предварительного (за 30-90 мин) воздействия сверхвысокочастотными электромагнитными колебаниями [Климовская И. Г., 1979], ультразвуком [Улащик В. С., 1979] или инфракрасным и видимым излучением.

- отсутствие побочных действий, имеющих место при введении препаратов инъекционным способом или per os;

— поступление лекарственного вещества в организм в виде ионов, т. е. в активно действующей форме.

Как уже отмечалось, в последнее время с целью усиления какого-либо компонента лечебного действия применяют выпрямленные синусоидальные модулированные или диадинамические токи. При этом СМТ усиливают местно анестезирующее действие при электрофорезе новокаин-адреналиновой смеси, а диадинамические токи пролонгируют его. Применение при электрофорезе никотиновой кислоты, I и IV РР СМТ или непрерывных динамических токов вызывает более значительное и продолжительное усиление регионарного кровотока по сравнению с применением гальванического тока Колтович Г. К. 1982, 1983.

Лекарственный электрофорез применяется в лечебной практике более 50 лет. Однако, он не везде получил одинаковое распространение. Так, из 302 проанкетированных физиотерапевтических кабинетов США электрофорез в 1971 г. использовался лишь в 79 и только в 6 из них более чем у 5% пациентов.

Основными областями его применения являлись заболевания кожи, органов уха, горла, носа, полости рта [Воnne О.C,. 1981]. Перечисленные области применения свидетельствуют о использовании этого метода лишь для местных воздействий.

У нас в стране на долю электрофореза приходится 20—25% всех физиотерапевтических процедур [Улащик В.С., 1976]. Такое широкое применение его можно объяснить простотой и доступностью метода, а также расчетом не только на местное, но и на рефлекторное действие.

Приведенный выше анализ физических процессов, составляющих основу лекарственного электрофореза, свидетельствует о том, что даже при методиках классического электрофореза, при которых электрический ток не может пройти в организм, минуя лекарственный препарат, количество ионов вещества, проникающее в организм, крайне мало (2—5% от помещаемого на прокладку). Если же электроды располагают на поверхности тела, а лекарственное вещество вводят в организм внутривенно, интрахеально, внутрь матки, прямой кишки, других органов и тканей или же наносят его на поверхность тела, но не под электроды, то никакого электрофореза или другого перемещения этого лекарственного вещества под влиянием тока не может быть. Поэтому названия внутритканевой, внутриорганный, интрацеребральный электрофорез» или «электродрегинг» следует рассматривать как не соответствующие сущности процессов, происходящих при упомянутых процедурах.

Показания для лечебного применения лекарственного электрофореза определяются перечисленными ранее особенностями действия этого метода на организм. Исходя из ведущей в этом методе роли тока, наибольшая плотность которого и вызываемые им реакции образуются в подэлектродных тканях, основными показаниями для лекарственного электрофореза должны быть местные и региональные процессы. Из этих же соображений подбирается и лекарственное вещество. На общее действие лекарственного вещества можно рассчитывать главным образом при функциональных вегетативно-сосудистых расстройствах и состояниях при которых достаточно микродозы лекарственных веществ, например йода при гипер- или дистиреозе.

Техника проведения процедур. Для проведения лекарственного электрофореза применяют такие же электроды, как и для гальванизации. Чаще всего это металлическая пластинка или графитизированная ткань, соединяемая проводом с клеммами аппарата, и матерчатая гидрофильная прокладка. Для того чтобы заставить ионы лекарственного вещества перемещаться внутрь тела, вещество располагают на пути тока таким образом, чтобы ток не мог пройти мимо него. Для этого на поверхность тела накладывают 1—2 слоя фильтровальной бумаги, вещества по размеру соответствующих матерчатой прокладке. На фильтровальную бумагу помещают смоченную водой и хорошо отжатую матерчатую прокладку, а на нее— металлическую пластинку. Затем электрод фиксируют. Фильтровальную бумагу под вторым электродом смачивают водопроводной водой или — при необходимости введения ионов другой полярности - раствором лекарственного вещества.

При проведении полостных процедур электрод, вводимый в полость, например в нос, обертывают слоем ваты, пропитанной раствором лекарственного вещества. В ряде случаев полость заполняют раствором лекарственного вещества и затем вводят в нее электрод таким образом, чтобы исключить соприкосновение металлической части электрода с телом. Например, при электрофорезе области предстательной железы ампулу прямой кишки заполняют раствором лекарственного вещества и вводят электрод, соединяемый с соответствующей клеммой аппарата. Второй электрод (пластинчатый) помещают над лобком. При электрофорезе уха при положении больного на боку в слуховой проход закапывают раствор лекарственного вещества, заполняют его ватным тампоном и сверху на тампон помешают матерчатую прокладку и токопроводящую пластинку электрода. Второй электрод располагают в шейно-затылочной области или на противоположном плече.

Ионы лекарственных веществ вводятся с электрода одноименной полярности. Например, ионы металлов и большинство алкалоидов вводят с положительного, а ионы кислотных радикалов и металлоидов — с отрицательного электрода.

Сложнее обстоит дело с электрофорезом белков, являющихся амфотерными полиэлектролитами. Их растворы для электрофореза должны иметь определенное значение рН, которое, не нарушая активности белка, способствовало бы его оптимальному форезу, т. е. отличалось, насколько это возможно, от изоэлектрической точки. Для электрофореза белков нужно пользоваться либо уже разработанными рецепторами растворителей, либо проводить предварительные исследования по выяснению влияния постоянного тока на свойства белка при различных растворителях. В С. Улащик (1979) на основании проведенных исследований предлагает вместо буферных растворов пользоваться подкисленной (введение с анода) либо подщелачиваемой (введение с катода) дистиллированной водой. Следует однако иметь в виду, что из-за больших размеров белковых молекул для электрофореза можно использовать только некоторые белки—гиалуноридазу и ее соединения, трипсин, фибринолизин и т.д. При этом их проникновение в ткани весьма незначительно и неглубоко (только в самые поверхностные слои эпидермиса).

Молекулы аминокислот имеют меньшие размеры. Они лучше проникают с током через кожу. Однако, выбор растворителя должен проводиться так же, как и для белковых веществ, - должен проводиться так же, как и для белковых веществ, — с учетом изоэлектрической точки, имея в виду, что аминокислоты могут быть нейтральными, основными и кислыми. В подкисленных растворах аминокислоты форетируют с анода, а в подщелоченных — с катода. Из аминокислот для электрофореза применяют гистидин глютаминовую кислоту, метионин и др.

Подробные сведения об электрофорезе отдельных веществ содержатся в монографиях А. П. Парфенова (1973) и В. С. Улащика (1979).

В заключение следует отметить, что при прохождении постоянного тока через определенный участок тела ионы не только поступают в организм, но и выводятся из него. Процесс выведения ионов, называемый элиминацией, не получил практического применения в связи тем, что из организма выводится очень небольшое количество вещества. При этом элиминируются не те ионы, которые необходимо удалить из организма, например ионы токсических веществ, а преимущественно те, что находятся в поверхностных подэлектродных тканях и обладают большей форетической подвижностъю.

+Иногда одним из способов вводят в организм лекарственное вещество, например per os, внутривенно, внутримышечно или внутритрахеально, и одновременно воздействуют на место поступления лекарства, например на проекцию легких, постоянным током с расположением электродов на поверхности тела, рассчитывая, что при этом происходит так называемый внутритканевой электрофорез. Рассмотренные в этой главе физические процессы как уже указывалось ранее не дают оснований рассчитывать на форез лекарственного вещества, введенного внутрь организма. При упомянутых сочетаниях происходит активизирование кровообращения в подэлектродных тканях и в меньшей степени в тканях метамера, относящегося к тому же сегменту спинного мозга, что и подэлектродные участки.

Франклинизация – представляет собой лечебный метод при котором организм больного или отдельные участки его подвергаются воздействию постоянного электрического поля высокого напряжения. Франклинизация (электростатический душ) представляет собой один из старейших способов электролечения. Электрическое поле может достигать 50 кВ. При местном воздействии 15 – 20 кВ.

Процедуру франклинизации проводят так, чтобы голова больного (при общем воздействии) либо другой участок тела (при местном воздействии) является как бы одной из пластин конденсатора, в то время, как второй является электрод подвешенной над головой, или устанавливаемый над местным воздействием на расстоянии 6- 10 см.

Ввиду того, что сопротивление тела по сравнению с сопротивлением воздуха невелико, тогда все генерируемые аппаратом напряжения падают на воздушный промежуток между телом больного и электродом. Однако воздух при таком высоком напряжении под остриями игл, закрепленных на электроде возникает ионизация воздуха с образованием аэроионов, озона и окислов азота. В тканях расположенных против электрода под влиянием напряжения происходит поляризация молекул с появлением микротока в участках с хорошей электрической проводимостью. Так же изменение обычного соотношения ионов в тканях. Вдыхание озона аэроионов вызывают реакции сосудистой системы. После кратковременного спазма сосудов происходит расширение капилляров не только поверхностных тканей но и глубоких. В результате этого стимулируются обменные процессы. В, стимулируются процессы регенерации и восстановления функции, улучшается кровоснабжение мозга и оболочек, ведет к уменьшению головных болей, повышению артериального давления. Повышению сосудистого давления, урежению пульса.

Техника проведения процедур. Воздействия статическим электричеством проводят при расположении больного на деревянном стуле или кушетке. При этом не следует paзмещать стул или кушетку со стороны или рядом с заземленными предметами (даже экранированными). Перед процедурой нужно удалить все металлические предметы из волос, карманов одежды больно; во избежание деформации электрического поля и нежелательного усиления воздействия в непредвиденных местах. При общем воздействии, больной в легкой одежде садится на стул, ноги размещают на ножном электроде. Резиновая обувь при этом снимается. Второй электрод в виде «паука» с остриями, направленными вниз, подвешивается над головой больного на расстоянии 12-15 см от ее поверхности. Напряженность устанавливают на уровне 40—50 кВ. Продолжительность процедур проводимых ежедневно или через день, составляет 10-15 мин, на курс лечения 10-15 процедур. Во время проведения процедур больные не должны касаться каких-либо предметов или прикасаться к кому-либо.

При проведении местного воздействия раневая или язвенная поверхности должны быть очищены от гноя, отторгшихся масс, корок, обработаны соответствующими лекарственными растворами и осушены стерильной салфеткой. Больного располагают в удобном положении. Над областью воздействия на расстоянии 5—7 см от поверхности раны или язвы на кронштейне, привинченном к кушетке или стулу, закрепляется электрод. Под соответствующий участок тела подставляют ножной электрод. При местных воздействиях применяют напряжение 10—20 кВ. Продолжительность процедур, проводимых, как правило, во время перевязок (через 2—3 дня), составляет 10—15 мин, на курс лечения 10—15 воздействий.

+Применение обшей франклинизации показано при функциональных расстройствах нервной системы: неврастении с астеническим синдромом, мигрени, бессоннице, физическом и умственном утомлении и переутомлении, остаточных явлениях арахноидитов. Местную франклинизацию применяют при трофических язвах, инфицированных ранах с вялым течением, ожогах, местном зуде, парестезиях.

+Заболевания крови, злокачественные образования, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение головного кровоснабжения, лихорадочное состояние, беременность, активный туберкулез легких.

Данная статья про гальванизация подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое гальванизация, лекарственный электрофорез, франклинизация и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Электронная лечебная аппаратура

Комментарии

Оставить комментарий

Электронная лечебная аппаратура

Термины: Электронная лечебная аппаратура