Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое компьютерная метафора, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое компьютерная метафора , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Когнитивная психология.

компьютерная метафора – это метафора, сравнивающая мозг и разум человека с компьютером.

омпьютерная метафора используется для описания процессов, функций и структуры человеческого разума с использованием терминов и концепций из мира компьютеров и информационных технологий. В рамках этой метафоры, мозг человека сравнивается с центральным процессором компьютера, а разум — с программным обеспечением, запускающимся на этом процессоре.

Например, мы можем говорить о "программировании" мозга, когда речь идет о формировании мыслей и поведения человека, или о "вычислениях", когда рассматривается способность человека к анализу информации и принятию решений. Также часто используются термины, такие как "память", "хранение информации", "передача данных" и т. д., чтобы описать процессы памяти, запоминания и обучения.

Эта метафора помогает людям лучше понимать и интерпретировать сложные процессы, происходящие в мозге, путем ассоциации с понятиями и концепциями, которые они уже знакомы из мира компьютеров и технологий. Однако важно помнить, что мозг человека и компьютер имеют существенные различия, и компьютерная метафора не полностью описывает все аспекты человеческого разума.

Когнитивная психология — это научное изучение мыслящего разума; она касается следующих вопросов:

Когнитивная психология охватывает весь диапазон психических процессов — от ощущения до восприятия, нейронауки, распознавания паттернов, внимания, сознания, научения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, интеллекта, эмоций и процессов развития; она касается всевозможных сфер поведения.

Когнитивная психология рассматривает человека как познающую систему и интерпретирует протекающие в этой системе процессы как поэтапную переработку информации в поведении субъекта по аналогии с переработкой информации в ЭВМ. Эта аналогия, получила в литературе специальное название – компьютерная метафора.

У истоков возникновения компьютерной метафоры, которую приняли специалисты в области когнитивной психологии, лежит когнитивная метафора, которую приняли специалисты в области вычислительной техники, информатики, искусственного интеллекта. Они обратились к развиваемым в современной психологии представлениям о системе субъективного опыта человека, о способах репрезентации и хранения знаний в этой системе.

В соответствии с компьютерной метафорой гипотезы о непосредственно не наблюдаемых, внутренних процессах должны быть таковы, чтобы их можно было конструктивно интерпретировать в терминах организации вычислительных систем. Компьютерная метафора не заменяет психологическую теорию, она лишь призвана помочь сформулировать теорию в конструктивных понятиях. М. Н. Раговин рассматривает когнитивную психологию как психологию познания, в той или иной степени использующую компьютерную метафору. Познание, по У. Найссеру, – это обобщенное название для всех процессов, посредством которых сенсорная информация трансформируется, редуцируется, усиливается, сохраняется, извлекается и используется. Оно имеет отношение к этим процессам даже тогда, когда они разворачиваются в отсутствие релевантной стимуляции, как это имеет место при воображении или галлюцинациях. Такие термины, как «ощущение», «восприятие», «воображение», «запоминание», «припоминание», «решение задач» и «мышление», относятся к гипотетическим стадиям или аспектам процесса познания.

Наиболее плодотворной «компьютерная метафора» оказалась в области исследований структурной организации памяти. Область психологии памяти стала центральной для когнитивного подхода. В когнитивной психологии память сравнивалась с библиотекой, мастерской, хранилищем и т. д. Главной аналогией при этом всегда оставались блоки оперативной и внешней памяти вычислительного устройства. У. Найссер следующим образом представляет процесс переработки информации в памяти. Первыми этапами на пути преобразования сенсорной информации являются периферические виды памяти: «иконическая» для зрения и «эхоическая» для слуха. Затем информация попадает в вербальную кратковременную память, где сохраняется с помощью процессов скрытого или явного проговаривания, после чего становится возможным ее долговременное запоминание. Различают две фазы познавательных процессов. Первая фаза – фаза предвнимания – связана с относительно грубой и параллельной обработкой информации. Вторая – фаза фокального внимания – имеет характер осознанной внимательной детальной и последовательной обработки. Здесь становится возможным вербальное кодирование информации, служащее предпосылкой для ее сохранения в памяти и последующей реконструкции.

Исследования памяти это большая победа когнитивной психологии, ведь именно благодаря ей мы смогли узнать о памяти гораздо больше за последние несколько лет, чем за всю предыдущую историю.

Основная идеология когнитивной науки состоит в том, что разум функционирует как цифровой компьютер, при этом ментальные состояния - это вычислительные состояния, а ментальные процессы - это вычислительные процессы. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Откуда взялась эта метафора? В прошлом мозг сравнивали со многими вещами, например, с телефонным коммутатором, телеграфной системой и т. д. Аргументы в пользу компьютерной метафоры многочисленны. Они основаны на концепциях интеллектуального поведения, уподоблении разума системе обработки информации, предположениях о способности производить вычисления, пренебрежении здравым смыслом, вере во внутренние теории человеческого поведения и «открытиях». формальных правил языка. Все эти предположения и убеждения сталкиваются с серьезными проблемами, о чем убедительно говорится в этой главе. Например, понятие «правила» также проблематично. Его нельзя применить к людям так же, как к машинам. «Правило» вычислений - это вовсе не правило; это формальная процедура, через которую проходит машина. Вычислительная метафора также является простым решением проблемы разума и тела. Однако это решение допускает худшее допущение дуализма. Он предполагает, что разум - это нечто формальное, абстрактное и нематериальное, а не часть обычного физико-биологического мира, в котором мы живем. Если, однако, предположить, что психические процессы являются частью биологической естественной истории, тогда нет проблемы между разумом и телом. Вычислительная(компьютерная) метафора также является простым решением проблемы разума и тела. Однако это решение допускает худшее допущение дуализма. Он предполагает, что разум - это нечто формальное, абстрактное и нематериальное, а не часть обычного физико-биологического мира, в котором мы живем. Если, однако, предположить, что психические процессы являются частью биологической естественной истории, тогда нет проблемы между разумом и телом. Вычислительная метафора также является простым решением проблемы разума и тела. Однако это решение допускает худшее допущение дуализма. Он предполагает, что разум - это нечто формальное, абстрактное и нематериальное, а не часть обычного физико-биологического мира, в котором мы живем. Если, однако, предположить, что психические процессы являются частью биологической естественной истории, тогда проблемы между разумом и телом не существует.

Попытки описать работу мозга и ее психические проявления с помощью различных технических или физических аналогий были характерны практически для всех психологических концепций, пытавшихся найти механизмы психической деятельности. При этом в каждый исторический период исследователи искали наиболее сложный аналог. Так, взгляды Павлова были непосредственно связаны с представлением о работе мозга как коммутаторной телефонной станции. Энергетизм З. Фрейда подразумевал аналогию с электрическими процессами. А. А. Ухтомский полагал, что иррадиация возбуждения в коре головного мозга подобна распространению радиоволн, которые принимаются там, где в данный момент включен приемник. Гештальт-психологи видели единство феноменального поля сознания с реальными физическими полями наподобие электромагнитного. П.И. Зинченко уже определял зависимость объема памяти от количества информации на символ. Поэтому неудивительно, что в когнитивной психологии была принята аналогия работы мозга с устройством и работой ЭВМ.

О чем это говорит? Что в каждый исторический период, психология искала наиболее современные пути исследования процессов, происходящих в мозгу человека. Развитие инженерных наук, как бы "подталкивало" психологов к современным сравнениям, аналогиям. Понятно, что такое сравнение используется не больше, чем метафора, а ни в коем случае не как отождествление.

Понимание того, что человек не пассивный канал связи, что он активно «перерабатывает информацию», строя «внутренние модели или репрезентации» окружения (стимуляции), означало переход от информационного подхода в узком смысле слова к когнитивной психологии. Познавательные процессы стали трактоваться по аналогии с процессами переработки информации в сложном вычислительном устройстве.

Пространство и время, вещество и энергия являлись для ученых XX века базовыми метанаучными категориями. Человек рассматривался психологами как система, отражающая пространственно-временные и энергетические характеристики реальности в субъективной форме (ощущениях, образах восприятия, представлениях и т.д.). В середине XX века каталог общенаучных категорий обогатился понятием «информация», причем за этим словом уже стояло вполне определенное, математически измеримое содержание. Решающую роль сыграли работы К.Э. Шеннона, предложившего знаменитую формулу для оценки меры информации, содержащейся в сообщении. Теория информации как отрасль прикладной математики создавалась, исходя из практических нужд: обеспечение работ в области радиосвязи, борьба с шумами в системах связи, конструирование систем приема, шифровки и дешифровки сообщений и т.д.

Коренной перелом в подходе к информации произошел с появлением компьютера, который стал первой технической системой, принимающей, хранящей, преобразующей и применяющей информацию для решения поставленных людьми задач. В компьютерах различают hardware («железо», или аппаратурную составляющую) и software (программное обеспечение). С легкой руки специалистов в области информатики человек стал рассматриваться как система по приему и переработке информации. Компьютер используют для моделирования человеческого мышления и создания систем искусственного интеллекта, реально превосходящих человека по многим характеристикам, определяющим скорость и точность переработки информации, объем хранения и т.д.

Кроме того, работа компьютера описывается в терминах ментальных процессов: компьютер обладает памятью и сенсорными входами, он «принимает решения» и «решает задачу», «управляет» и «проводит анализ информации». Так возникает компьютерная метафора — господствующая в конце XX века аналогия «человека познающего» и технического устройства, которая используется для теоретического моделирования человеческой психики. Появляется новая версия ЭВМ — компьютеры «эволюционируют», инженеры используют «языки» для создания компьютерных программ.

Аналогия: обогащаются и психология, и техника.

На первых порах компьютерная метафора использовалась для описания и объяснения работы центральной нервной системы по приему и переработке «информации». Головной мозг рассматривался как аналог компьютерного «железа», имеющий подсистему входов— периферию анализаторов (глаза, уши и пр.); центральное звено (процессор со встроенными программами) — мышление и память; подсистему выходов — эффекторы (аппарат движений и речь). Система действовала по принципу отрицательной обратной связи: решение задачи прерывает активность.

Именно механизм обратной связи — прием информации о результате действия подсистемой «входа», а также информации о самом действии — и был использован психологами. В советской психологии решающую роль играло влияние идей П.К. Анохина [1978] и Н.А. Бернштейна [1947], которые в своих работах указывали на роль механизма обратной связи в регуляции действий и движений. В целом психика рассматривалась в качестве системы управления действиями и деятельностью на основе отражения реальности, переработки продуктов отражения («информации») и механизма обратной связи. Отсюда и возникла традиция рассматривать психику как систему последовательной переработки информации, состоящую из нескольких отдельных, дискретных составляющих («блоков»). В отечественной психологической традиции структурно-блочное описание ведет начало от работ А.Р. Лурии, который выделял в центральной нервной системе три блока: первый отвечает за планирование и регуляцию деятельности, второй — за познание, третий — за активацию.

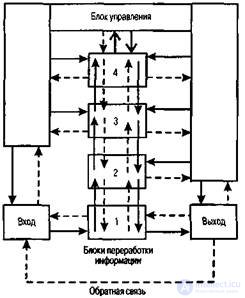

Рис. 1.1. Линейная модель с обратной связью.

Замечу здесь, что «когнитивный» подход в отечественной психологии познания возник практически одновременно с появлением аналогичных исследований в США, благодаря усилиям Б.Г. Ананьева, Л.М. Веккера, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф.

Рис. 1.1. Линейная модель с обратной связью. Ломова, В.Н. Пушкина и многих других исследователей.

Можно условно выделить три подхода к «блочному» описанию психики как системы переработки информации.

Первый подход—линейный (рис.1.1), наиболее традиционный, предполагает, что психика является системой блоков, последовательно принимающих и перерабатывающих информацию, причем «продукт» предыдущего уровня является «сырьем» для уровня последующего. Наиболее явно этот подход представлен в работе Н. Линдсея и Д. Нормана [1973]. В частности, по мнению авторов, процесс восприятия проходит два этапа: на первом этапе создается аморфный образ на основе выделения свойств из физической среды системой детекторов; на втором происходит распознавание образа путем отнесения его к той или иной категории. Система переработки информации работает по принципу кодирования, перекодирования и декодирования информации. Причем на каждом этапе переработки взаимодействуют два потока информации: идущий от «входов» к центру и идущий от центра к «входам». С позиций этого подхода остаются неясными следующие вопросы.

Второй подход предполагает включение в систему линейно-последовательной переработки информации надстройки — управляющего звена. Компьютерный аналог этого блока — управляющий процессор. Именно он осуществляет регуляцию процесса переработки информации, принятие решения о действии на основе имеющихся альтернатив. Н. Линдсей и Д. Норман предложили модель «пандемониума», описывающую управляющую систему.

Включение «управляющего звена» потребовало рассматривать в рамках психологии познавательных процессов механизмы формирования альтернатив, принятия решения, критерии принятия решения, прогнозирование и планирование действий и т.д. В психофизике, наиболее математизированной к середине 60-х годов области психологии, двухуровневую схему-модель предложил Ю.М. Забродин [1977]. Блок решения включал в этой модели два подблока: формирования критериев и правил принятия решения.

Проблема субъекта познания, или «гомункулуса», не нашла столь очевидного решения. Точнее, возможны два решения: отрицание самой проблемы — человек видит так, что он на самом деле видит (экологический подход); введение представлений об активной системе — человеке, проверяющем гипотезы о мире (модель

Поппера). Эти подходы мы рассмотрим ниже.

Рис. 1.2. Структурно-уровневая модель с обратной связью.

Третий подход следовало бы обозначить как структурно-уровневый (рис. 1.2). Он наиболее часто используется в отечественной психологии. Психика рассматривается как система структур, сложившихся на различных этапах развития.

Каждому последующему этапу соответствует новый уровень, а уровню — новая структура. Последующий уровень психики регулирует

активность предыдущего, предыдущий поставляет содержание для

последующего. Структура высшего уровня психической регуляции интегрирует в себе структуры низших уровней, чем обеспечивает системную (целостную) регуляцию поведения. Я.А. Пономарев [1973] обобщил эту модель, выдвинув принцип «этапы — уровни — структуры» (ЭУС). Данный подход опирается на взгляды Н.А. Бернштейна [2000]. В области когнитивной психологии его модификацию использовал Б.М. Величковский.

Однако со временем к психологам пришло понимание, что с помощью «блочных» схем они описывают не структуру психики, а структуру центральной нервной системы человека и животных. Отсутствие у психических функций жесткой локализации, процессуальность психики, нерасчлененность и многомерность психической реальности, ее целостность, активность познавательного процесса — все это привело исследователей к попыткам использовать в качестве метафоры, описывающей процесс переработки информации, не «железо» компьютера, а его программное обеспечение. Начало этого подхода можно найти в работах Дж. Миллера [1965] и У. Найссера [1981], которые, собственно, и являются основателями когнитивной психологии как научного направления.

Анализ данных, представленных в статье про компьютерная метафора, подтверждает эффективность применения современных технологий для обеспечения инновационного развития и улучшения качества жизни в различных сферах. Надеюсь, что теперь ты понял что такое компьютерная метафора и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Когнитивная психология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Когнитивная психология

Термины: Когнитивная психология