Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое флюктуоризация, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое флюктуоризация, амплипульстерапия, электросон , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Электронная лечебная аппаратура.

Биостимуляторы и аппараты для воздействия на биологически активные точки

Флюктуоризация — применение с лечебной целью перемеренного, частично выпрямленного или выпрямленного тока им тока низкого напряжения с хаотически изменяющимися до 2000 Гц частотой и амплитудой. Применение этих колебаний преимущественно для стоматологической практики было предложено в 1960 г. А. Р. Рубиным.

В методе используются колебания напряжения с шумовым спектром, т. е. с апериодическими изменениями частоты колебаний в пределах от 100 до 2000 Гц, напряжения — от 0 до 100 В и плотности тока — до 3 мА/см2.

Серийно выпускаемые аппараты для флюктуоризации генерируют три следующих вида колебаний напряжения:

Механизмы лечебного действия. Отличающиеся физические свойства определяют и pasличное влияние каждого вида колебаний. Наименьшее возбуждающее действие оказывают симметричные колебания, поскольку изменения концентрации ионов у полупроницаемых мембран в какой-то степени сглаживаются такими же изменениями концентрации ионов, происходящими в противоположном направлении и при изменении направления тока. Возбуждающее действие в каждый отдельный момент времени определяется частотой колебании, а следовательно, длительностью и амплитудой колебания. При этом при одной и той же амплитуде возбуждающее действие заметно усиливается при уменьшении частоты колебаний. Поскольку значения этих параметров беспорядочно меняются, то моменты больших возбуждений возникают также хаотично. Выраженность их может быть регулируема только величиной тока В таких условиях на одинаковых по площади электродах возбуждающее действие под каждым из них одинаково. Усиления действия под одним из электродов достигает соответственным уменьшением размеров. Апериодичность возникновения пиков возбуждения повышает раздражающее действие и yменьшает адаптацию по сравнению с действием периодических колебаний такой же, амплитуды. Поэтому при значительной выраженности воспалительного процесса от применения этого режима следует воздерживаться из-за возможности обострения процесса. Такие явления мы наблюдали при применении интерференционных токов с апериодичным следованием биений.

Частично выпрямленные колебания при такой же неупорядоченности возникновения пиков во времени оказывают более сильное возбуждающее действие пал, электродом, соединенным с отрицательной клеммой аппарата. Все реакции на действие этих токов в большей степени выражены под отрицательным электродом. Проявляются эти реакции при надпороговой силе тока аритмическими фибрилляциями мышечных волокон, переходящими при дальнейшем увеличении силы тока в нерегулярные подергивания мышц. При этом в подэлектродных тканях улучшается кровообращение и несколько повышается темпертура. Это повышение обусловливаемое оживлением кровообращения. удерживается в течение 40—60 мин после воздействия. Возбуждение большого количества нервных и мышечных волокон в зоне прохождения тока создает массивную проприоцептивную импульсацию в центральную нервную систему, ведшую к болеутолению, как и при других импульсных токах.

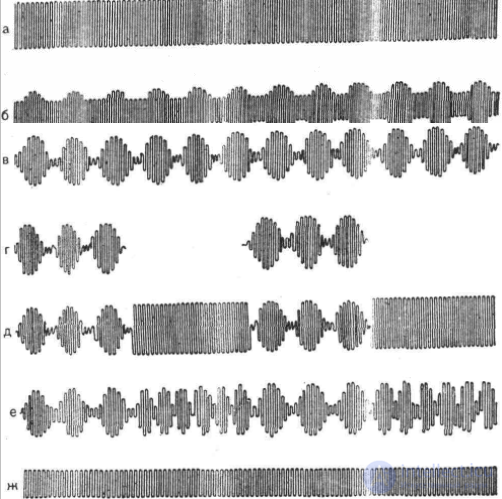

Рис. 1. Графическое изображение флюктуирующих токов.

а – переменный симметричный ток; б – переменный асимметричный ток, в – выпрямленный ток.

Улучшение крово и лимфообращения, активизация фагоцитарной деятельности лейкоцитов, снижение болевых проявлений, обеспечивают противовоспалительное действие флюктуирующих токов

Выпрямленные колебания по сути дела представляют собой постоянный пульсирующий ток с хаотично меняющимися по частоте и амплитуде пульсациями. Поэтому наряду с действиями, которыми обладают невыпрямленные и частично выпрямленные колебания, при применении выпрямленных флюктуирующих токов проявляется действие и постоянной составляющей, напоминающее влияние гальванического тока. В целом же воздействия выпрямленных флюктуирующих колебаний близко к диадинамических токов. Отличие заключается лишь в том, что при выпрямленных флюктуирующих колебаниях возбуждение вызываемые пиковыми значениями тока, и связанные с ними ощущения не ритмичны, как в диадинамических токах, а хаотичны, что делает их возбуждающее действие более сильным. Постоянное направление этой формы тока позволяет использовать ее и для лекарственного электрофореза, при котором действие тока усиливается соответствующим лекарственным веществом.

Техника проведения процедур. Флюклтуоризация, как и воздействия другими импульсными токами, осуществляется через контактные электроды. Один из них в зависимости от цели воздействия может располагаться внутри зуба, на десне, слизистой оболочки или на поверхности кожи. Второй электрод чаше всего берут больших размеров — 8x10 см, помещают на шейный отдел позвоночника. Интенсивность воздействия устанавливают по ощущению больного. Различают три степени интенсивностей. При слабой степени интенсивности под меньшим электродом ощущаются легкая вибрация, показывание. Что соответствует плотности тока до 1мА/см2. Средняя степень характеризуется слабыми подергиваниями поверхностных мышц. Это соответствует плотности тока 1—2 мА/см2. При большой интенсивности воздействия видимы выраженные подергивания поверхностных и глубоких мышц. Она соответствует плотности свыше 2 мА/см2.

Продолжительность воздействия в зависимости от конкретных условий составляет от 5 до 15 мину, на курс лечения 3 -15 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Показания: состояния после оперативного лечения по поводу острых гнойных воспалительных процессов, острый и хронический обострившийся артрит височно-нижнечелюстного сустава, невралгии, глосалгии, альвеолит, боли после пломбирования зуба и другие подобные состояния.

Противопоказания: злокачественные новообразования, кровотечения, гипертоническая болезнь III стадии, синдром Меньера.

В 1963 г был разработан аппарат для осуществления лечения этими токами «Амплппульс». Таким образом, метод амплипульс терапии заключается в воздействии на организм с лечебной целью синусоидальными модулированными токами

Токи, используемые в этом методе, являются переменными' синусоидальными с частотой, относящимися к диапазону 2— 5 кГц, модулированными по амплитуде низкими частотами в пределах от 10 до 150 Гц. В результате модуляции, заключавшейся в периодическом увеличении и уменьшении амплитуды колебаний тока частоты 2—5 кГц, образуются как бы отдельные серии колебаний тока — амплитудные пульсации (рис. 1), похожие на биения, возникающие в тканях при интерференции двух токов. Однако, между пульсациями и биениями имеется существенная разница. Она заключается в том, что биения переходят одно в другое без каких-либо пауз или даже при наличии. Небольших переходных значений тока, что придает действию биений тока на ткани непрерывный характер. Это уменьшает их возбуждающее действие и способствует привыканию к ним тканей.

При амплитудной модуляции, осуществляемой в аппаратах для амплипульстерапии, серии колебаний тока частотой 2—5 кГц отделены друг от друга промежутками с нулевой амплитудой. Воздействие таких серий колебаний на ткани носит прерывистый характер, что значительно .повышает их возбуждающее действие и уменьшает привыкание к ним организма.

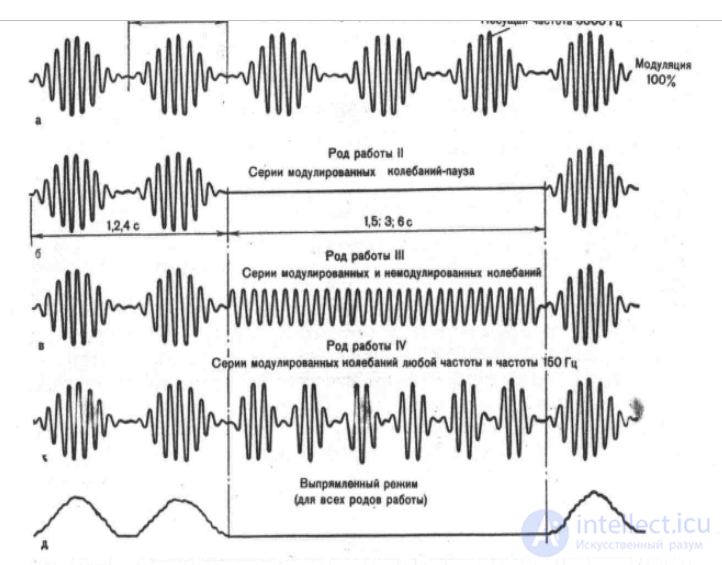

Рис. 1. графическое изображение синусоидальных модулированных токов, генерируемых аппаратами «Амплипульс»

Первый род работы (постоянная модуляция) IРР (ПМ), а – немодулированные (нулевая модуляция) колебания – несущая частота; б – неполная около 50% глубина модуляции; в – полная – 100% глубина модуляции; г – второй род работы(посылки- паузы) II РР (ПП) – чередование посылок модулированных колебаний тока с паузами; д – третий род работы чередование посылок модулированных колебаний с посылками не модулированных колебаний III РР (ПН); е – четвертый род работы (перемежающейся частоты РР (ПЧ) – чередование посылок тока с разной частотой модуляции; ж м- те же виды модуляции в выпрямленном режиме.

В аппаратах широкого спектра действия типа «Амплипульс» несущая частота 5000 Гц, модулированная низкой частотой, подвергается, кроме того, еще трем видам модуляции, что в целом обеспечивает набор токов для четырех родов работы (РР) аппаратов. При I PP осуществляется модуляция несущей частоты 5000 Гц какой-либо одной частотой, выбираемой из диапазона 10—150 Гц (см. рис. 1, б, в). Этот вид называют также постоянной модуляцией «ПМ». При II РР (см. рис. 1, г) чередуются посылки синусоидального тока, модулированного определенной частотой в пределах 10—150 Гц и пауз (посылки— паузы — «ПП»). При этом длительность посылок тока и пауз может регулироваться дискретно раздельно в пределах от 1 до S—6 с. При III РР (см. рис. 1, д) чередуются посылки тока, модулированного определенной частотой в пределах 10—150 Гц, (Г посылками немодулированного тока частотой 5000 Гц (посылки — несущая — «ПН»). Длительность посылок может регулироваться раздельно дискретно в пределах от 1 до 5—6 с. При IV РР (см. рис. 13, е) осуществляется чередование посылок тока с разными частотами модуляции. В одной из посылок частота модуляции выбирается из диапазона 10—150 Гц, во второй— частота модуляции остается постоянной —150 Гц (перемежающиеся частоты — «ПЧ»).

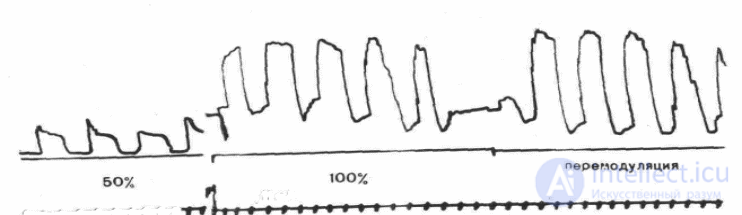

При всех перечисленных родах работы возможно изменение глубины модуляции от 0 до 100% (см. рис. 1, а, б, в) и более. Это позволяет при одной и той же силе тока изменить интенсивность возбуждающего действия (рис. 14). При глубине модуляции 100% амплитуда между сериями колебаний достигает

нулевого значения, при глубине модуляции, превышающей 100%, промежутки между сериями колебаний с нулевым значением амплитуды расширены и возбуждающее действие при одной и той же амплитуде становится особенно выраженным.

Рис. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . 2 Амплитуда сокращений икроножной мышцы, вызываемых СМТ интенсивностью 11 мА при разной глубине модуляции.

А – при глубине модуляции 5- %, б — при глубине модуляции 100%, в— при глубине модуляции, превышающей 100 % (перемодуляции).

Механизмы лечебного действия. Синусоидальные модуливанные токи имея в своей основе переменный ток повышенной частоты — 5000 Гц, так же как и интерференционные токи, свободно проходят через кожу, почти не поглощаясь в ней. В результате они не оказывают раздражающего действия на кожу и не вызывают связанных с ним неприятных ощущений под электродами Не возбуждаются и сосудистые реакции в коже.

Поглощение энергии СМТ происходит в более глубоко paсположенных тканях на всем пути прохождения тока.

Рис. 3. Графически изображение синусоидальных модулированных токов

генерируемых аппаратами типа «Стимул».

Однако в виду того что наибольшая плотность тока образуется в тканях, расположенных ближе к электродам (пока ток еще не разветвился во всей массе тканей), то наиболее выраженные реакции происходят в мышечном слое. Наиболее чувствительны к СМТ нервные и мышечные волокна. Характер ощущений определяется параметрами тока, а именно — частотой модуляции. Она выбирается с таким расчетом, чтобы частота действующих на нервы и мышечные волокна серий колебаний тока была близка к частоте потенциалов действия нервов, т. е. частоте естественных стимулов, приводящих мышцу в состояние возбуждения в норме и патологии.

Частота 5000 Гц обеспечивает свободное прохождение тока «срез кожу, а модуляция частотами 10—150 Гц — возбуждающее влияние тока на нервные и мышечные волокна.

При малой частоте модуляции серии колебании действуют как импульсы постоянного тока, вызывая одиночные сокращения мышечных волокон. С увеличением частоты модуляции ощущения приобретают характер «крупной», «разлитой» вибрации, а затем «мелкой», но более глубокой. Увеличение глубины модуляции, при которой фактически расширяются промежутки с нулевой или недействующей амплитудой, ведет, как это было выявлено в наших исследованиях, к усилению возбужадющего действия и ощущений вибрации, хотя среднее значение силы тока при этом уменьшается. При значительной интенсивности СМТ вызываются тетанические сокращения мышц.

Прямых данных, раскрывающих первичные механизмы возбуждающего действия СМТ на возбудимые структуры, в литературе не отмечено. Однако, представляется, что и здесь для объяснения этого явления может быть применена ионно-мембранная теория, к которой мы обращались при рассмотрении механизма первичного возбуждающего действия гальванического тока. Однако, в данном случае переменный характер тока и воздействие не отдельного импульса, а серии колебаний требуют дополнений. Прежде всего можно думать, что возбуждающее действие на клетки с электрически возбудимыми мембранами (нейрон, нервное и мышечное волокна) оказывают не «все колебания серии, а только те из них, которые имеют достаточно большую амплитуду. Эти колебания, вызывая изменение ««отношения ионов у клеточной оболочки, ведут к ее деполяризаиии и распространению возбуждения по клетке. Этот процесс длится тысячные доли секунды, т.е. время, соизмеримо с длительностью каждого колебания. Затем в результате работы калий-натриевого насоса следует процесс реполяризации снова, через тысячные доли секунды, следующее, колебания тока поддерживает еще не закончившееся возбуждение клетки. Таким же образом действуют и остальные колебания с максимальной амплитудой в серии. Во время пауз между сериям колебаний восстанавливается исходное состояние клетки. При этом чем больше пауза между сериями, тем полнее восстанавливается исходное состояние клетки и тем энергичнее реакции ее на следующую серию колебаний.

С другой стороны, чем меньше частота модуляции, тем большую продолжительность имеют серии колебаний тока, тем сильнее их возбуждающее действие. При этом в возбуждение вовлекаются не только быстро реагирующие, но и медленно реагирующие возбудимые структуры. С .увеличением частоты модуляции и уменьшением продолжительности серий колебании уменьшается возбуждающее действие тока. Оно реализуется преимущественно быстро реагирующими структурами.

В связи с тем что биологическое, а следовательно, и лечебное действие синусоидальных модулированных токов обеспечивает и определяет характер низкочастотной модуляции, эти токи несмотря на наличие несущей частоты 5000 Гц, правильнее oтносить к методам низкочастотной электротерапии.

Лечебное действие СМТ образуется из реакций различных органов и систем на отмечавшиеся выше возбуждения нервов (чувствительных и двигательных), рецепторов, мышечных волокон и в значительной мере проприорецепторов.

Прежде всего следует отметить активизацию кровообращения. Она осуществляется главным образом рефлекторно и в результате непосредственного воздействия тока на чувствительные и вегетативные нервные волокна, а также вследствие рефлекторного усиления кровоснабжения мышечных волокон, возбуждаемых током. В зависимости от локализации воздействия активизация кровообращения может быть достигнута в любых органах и тканях. В частности, под влиянием воздействий СМТ на область воротниковой зоны больных гипертонической болезнью с начальными проявлениями атеросклероза сосудов головного мозг.-. Л. А. Комарова, В. В. Кирьянова (1977) отмечали нормализации кровенаполнения сосудов мозга, снижение или нормализацию начально повышенного или неустойчивого тонуса сосудов. В резутате курса лечебных воздействий СМТ наряду со снижение повышенного артериального давления, уреженнем ритма сердечных сокращений нормализовались кровенаполнение и тонус мозговых сосудов.

По данным Л. Л Кунициной, Н. П. Лещине кой и др. (1983), у больных церебральным атеросклерозом, так же как и у лиц, страдающих гипертонической болезнью, уже через 30 мин после воздействия СМТ на сино каротидную и воротниковую зоны снижался исходно повышенный тонус мозговых сосудов, происходило увеличение пульсового кровенаполнения, улучшение венозного оттока, отмечалась тенденция к снижению артериального давления.

П. П. Багдасаров (1983) в результате курса лечебных воздействий СМТ на область шейных симпатических узлов и паретичные нервы больных, перенесших сосудисто-мозговой инсульт, констатировал снижение повышенного реографического индекса, уменьшение асимметрии мозгового кровообращения, улучшение венозного оттока на фоне улучшения общего состояния больных, уменьшения головных болей, увеличения силы и объема движений паретичных мышц конечностей, снижения повышенного тонуса мышц.

А. В. Воротынцева, Н. И. Стрелкова (1977) при лечении вольных паркинсонизмом в результате воздействий СМТ на шейный, верхне- и нижнегрудной, а также верхнепоясничный отделы позвоночника с паравертебральным расположением электродов отмечали улучшение мозгового кровообращения, стимуляцию симпатико-адреналовой системы, повышение ее резервных возможностей, снижение мышечного гипертонуса, |уменьшение дрожания.

Э. М. Орехова, Аль-Сайг Фатхи (1983) при лечении больных гипертонической болезнью в результате воздействий СМТ с глазнично-затылочным расположением электродов также отмечали улучшение артериального притока и венозного оттока по данным РЭГ, снижение артериального давления, прекращение головных болей, улучшение общего самочувствия. Улучшение церебрального кровообращения при воздействии СМТ на область каротидных синусов или воротниковую зону отмечалось также 3. 3. Осмонбековой (1984), М. Д. Сангайло, Т. В. Крушиной (1977), Н. А. Строгановой, Т. В. другими авторами.

Приведенные работы свидетельствуют о благоприятном влиянии воздействий СМТ на состояние сердечно-сосудистой системы и центральную гемодинамику в норме при патологических состояниях.

В исследованиях И. И. Домбровской (1982) показано, что воздействия СМТ на наиболее утомленные мышцы спортсменок высокого класса после интенсивных нагрузок способствуют более быстрому снижению повышенного в результате тренировок артериального давления по сравнению со спортсменами, не получавшими таких воздействий.

После курса воздействий СМТ выявлены увеличение возможностей аэробных и анаэробных энергетических процессов и улучшение функционального состояния сердца, лучшее восстановление частоты сердечных сокращении и более высокая работоспособность спортсменов.

Благоприятное влияние воздействий СМТ на центральную и периферическую гемодинамику у детей с первичной артериальной гипертензией, а именно нормализацию величины сердечного выброса и соотношения сердечного выброса и удельного периферического сопротивления констатируют в своей работе Г. К. Ибраева и О. О. Куприянова (1984). Лучший гипотензивый эффект по их данным имел место гиперкинетическом типе циркуляции.

Под влиянием воздействий СМТ активизируется кровообращение внутренних органов. Улучшение кровоснабжения печени отмечалось в работах Е. Б. Выгоднер, Т.К. Рузовой (1983), Т. Г. Слепушкнной, Л. Г. Гохарь (1977), почек — в исследованиях В. В. Иноземцева (1973).

Усиление артериального притока и венозного оттока, т.е. активизация кровообращения, а также усиление лимфообращения [Ходжакулиев А. М., 1976|, которые вызываются воздействием СМТ, с нашей точки зрения, являются основными компонентами, обеспечивающими лечебное действие этого фактора при многих других заболеваниях.

Возбуждение и напряжение мышечных волокон, вызываемое, током, ведут не только к увеличению притока к ним крови, но и к активизации работы всех звеньев, обеспечивающих усвоение кислорода и питательных веществ, приносимых кровью, т.е. всех звеньев, осуществляющих энергетическое обеспечение функционирующих мышечных волокон. Одновременно возрастает удаление с венозным оттоком продуктов метаболизма. При этом под влиянием воздействий СМТ претерпевает изменение и проницаемость тканей. Об этом свидетельствуют повышение сниженной в результате патологии сосудистой проницаемости при диабетической ангиопатии [Самадова Г. А., 1982], нормализация измененной проницаемости других тканей и мембран, в том числе слизистых оболочек полостей — плевральной, синовиальной, брюшной [Перевощиков Ю. А., 1973; Хахиашвили Ф. А., 1974].

Воздействия СМТ интенсифицируют течение и самих обменных процессов Так, при экспериментальном атеросклерозе на ;фоне ослабления окислительно-восстановительных процессов под влиянием СМТ повышается активность окислительных ферментов [Шалимов В. А., 1975].

Перед проведением воздействия прежде всего нужно расположить больного таким образом, чтобы добиться максимального расслабления мышц. Прежде всего это достигается положением больного лежа на кушетке с опушенным подголовником. Только в условиях расслабления мышц, которые не всегда достигается с первого раза можно определить места болезненности и патологического напряжения мышц, т.е. те участки тела, которые должны подвергаться непосредственному действию тока.

Воздействие СМТ должно проводится в условиях расслабления мышц в связи с тем, что их лечебное действие в значительной мере реализуется через мышечные волокна и проприорецепторы.

Для проведения воздействия применяют электроды из металла и других электропроводящих веществ. Это необходимо для равномерного распределения тока по всей поверхности электрода. Под электроды помещают смоченные солевым раствором и хорошо отжатые прокладки из гидрофильного материала. Размер и форму электродов выбирают с такими расчетом, чтобы по возможности соответствовали очертаниям и размерам участка тканей, расположенных над патологическим процессом.

Воздействия проводят, применяя в течение процедуры один или последовательно два вида модуляции. Интенсивность воздействия следует увеличивать до появления у больного хорошо выраженных ощущений вибрации. По мере уменьшения ощущений тока вовремя процедуры силу его нужно увеличивать. Общая продолжительность воздействия при одной локализации может составлять 6-12мин, при трех локализациях — до 30мин. После процедур необходим отдых в течении 30 мин.

Показания для применения метода:

Противопоказания:

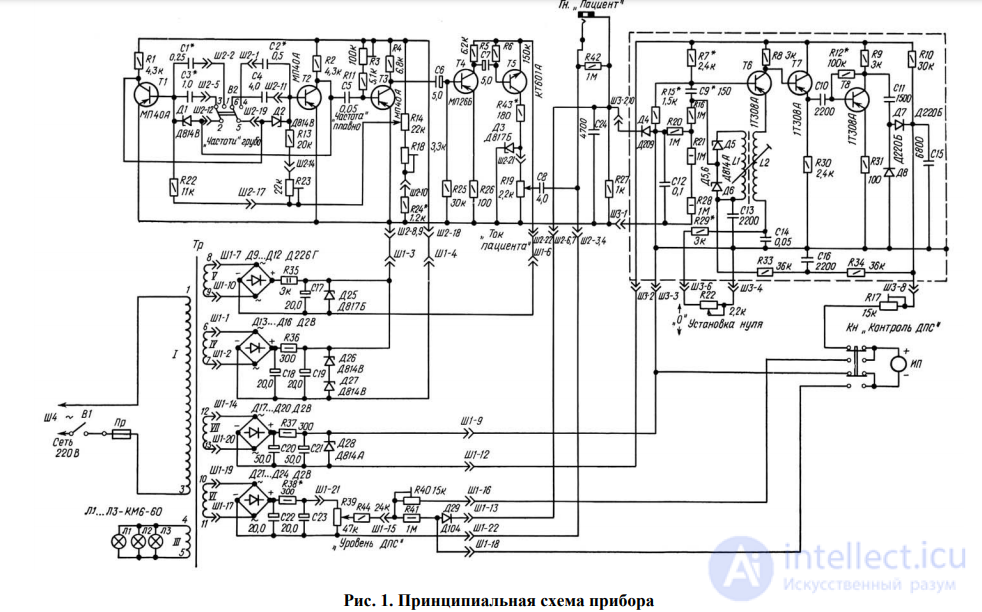

В качестве примера аппарата для терапии модулированными синусоидальными токами рассмотрим модель, выполненную на транзисторах — «Амплипульс-4.»

Основные технические данные аппарата: частота синусоидальных колебаний 5 кГц; частоты модулирующих колебаний 30, 50, 70, 100, 150 Гц; дискретно устанавливаемый коэффициент модуляции 0, 50, 75, 100% и режим перемодуляции с паузами, составляющими 20—40% от периода; среднеквадратическое значение тока в выходной цепи плавно регулируется от нуля до 80 мА при сопротивлении нагрузки 250 Ом и до 30 мА при сопротивлении нагрузки 1 кОм; аппарат обеспечивает 4 рода работы (рис.4 ); выходной ток при всех родах работы может подаваться в выпрямленном режиме с положительной или отрицательной полярностью; питание от сети переменного тока с частотой 50 Гц, напряжение;Л27 В+ 10% или 220 В + 10.%; потребляемая из сети мощность не более 40 ВА; аппарат выполнению классу II защиты от поражения электрическим током; габаритные раз-меры 408 X 179X393 мм; масса аппарата 7,5 кг (в футляре с комплектом электродов—11,2 кг).

Аппарат представляет собой источник амплитудно-модулированных синусоидальных колебаний частотой 5 кГц, используемых для лечебного воздействия на ткани организма.

рис.4. Формы выходного тока аппарата «Амплипульс4»при различных родах работы.

Структурная схема аппарата приведена ниже

Генератор средней частоты создает синусоидальное колебания частотой 5 кГц. В модуляторе происходит амплитудная модуляция этих колебаний напряжением, создаваемым генератором низкой частоты. Модулированное напряжение поступает на усилитель и затем в выходную цепь. Электронный коммутатор осуществляет 4 различных рода работы, представляющих собой чередование разных видов тока. Измеритель тока позволяет контролировать среднеквадратическое значение тока в выходной цепи. Блок питания обеспечивает необходимыми напряжениями все блоки аппарата

Аппарат для электросна « электросон -4Т» разработан и выпускается Московским заводом ЭМА.

Основные технические данные: наибольшая амплитуда импульсного напряжения 50 В (при нагрузке 5 кОм); длительность импульсов 0,5 мс; частота следования импульсов на I поддиапазоне — 5—30 Гц, на II поддиапазоне—25—150 Гц; форма импульсов близка к прямоугольной; суммарная длительность фронта и среза не превышает 0,1 мс; наибольшая величина дополнительной постоянной составляющей тока 0,5 мА (при нагрузке 5 кОм); амплитуда импульсов, а также дополнительная постоянная составляющая измеряются с приведенной погрешностью не более 15 А; коэффициент пульсации в цепи дополнительной постоянной составляющей не превышает 1%; питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ±10%; потребляемая аппаратом мощность не более 10 ВА; по защите от поражения электрическим током аппарат выполнен по II классу защиты; габаритные размеры 255X180V X120 мм; масса (с комплектом электродов) не превышает 3 кг.

Принципиальная электрическая схема аппарата приведена на рис. II—35. Аппарат состоит из трех смонтированных на раздельных печатных платах основных блоков: блока генератора и усилителей блока измерителя, блока питания.

Генератор импульсов представляет собой мультивибратор, собранный на транзисторах Т1, Т2. С помощью переключателя В2 (ручка «Частота») переключаются времязадающие конденсаторы 1, 2—3 4 чем достигается изменение диапазона регулирования частоты следования импульсов. На I диапазоне (положение «30» ручки «Частота») включены конденсаторы 3, 4 и частота следования регулируется в пределах 5— 30 Гц. На II диапазоне (положение «150» ручки «Частота») включены конденсаторы 1, 2 и частота следования регулируется в пределах 25— 150 Гц. Плавная регулировка частоты следования в пределах каждого диапазона обеспечивается переменным резистором 14, изменяющим потенциал на базе транзисторов.

С выхода мультивибратора прямоугольные импульсы после дифференцирования (цепочка С5—R11, R3) поступают на вход ограничителя-формирователя, собранного на транзисторе ТЗ. С помощью этого каскада из отрицательных пиков, снимаемых с выхода дифференцирующей цепочки, создаются практически прямоугольные импульсы длительностью 0,5 мс. Прямоугольные импульсы усиливаются каскадом на транзисторе Т4 и выходным усилителем на транзисторе Т5.

С коллекторной нагрузки выходного усилителя — переменного резистора 19 импульсное напряжение через разделительный конденсатор 8 подается на выходное гнездо «Пациент». Ось резистора 19 выведена на панель управления (ручка «Ток пациента»), что позволяет плавно регулировать ток через пациента. Стабилитрон ДЗ обеспечивает ограничение наибольшей амплитуды импульсов до 50 В.

В цепь выходного тока включен резистор 27. Падение напряжения на этом резисторе, пропорциональное амплитуде импульсов тока, подается в блок измерителя. Измеритель представляет собой пиковый детектор, напряжение которого модулирует по амплитуде колебания автогенератора. После усиления высокочастотные колебания детектируются, и постоянная составляющая, пропорциональная амплитуде импульсов в цепи пациента, измеряется миллиамперметром.

Пиковый детектор собран на диоде Д4 и конденсаторе 12. С нагрузки детектора — делителя на резисторах 20, 21, 28 постоянное напряжение поступает на последовательно включенные стабилитроны Д5, Д6. Стабилитроны используются в качестве варикапов в цепи обратной связи автогенератора, собранного на транзисторе Т6. Амплитуда колебаний с частотой 100 кГц, создаваемых автогенератором, определяется напряжением обратной связи, которое создается высокочастотным трансформатором (LI—L2) и через емкостной делитель, образуемый стабилитронами Д5, Д6, подается в цепь базы транзистора Т6.

При изменении напряжения на выходе пикового детектора изменяются емкость стабилитрона Д5 и соответственно напряжение обратной связи генератора. Благодаря этому устанавливается близкая к линейной зависимость между амплитудой импульсов в цепи пациента и напряжением высокочастотных колебаний автогенератора. Высокочастотное напряжение усиливается каскадами, собранными на транзисторах Т7, Т8 и детектируется (диоды Д7, Д8, конденсатор 15). Нагрузкой детектор: является измерительный прибор ИП. С помощью переменного резистора 17 производится калибровка прибора в значениях амплитуды импульсов в цепи пациента (конечное значение шкалы—10 мА). Установка нуля прибора производится переменным резистором 32, включенным в эмиттерную цепь транзистора высокочастотного генератора.

Помимо генератора импульсного напряжения, аппарат имеет регулируемый источник постоянного тока д.те создания в выходной цепи дополнительной постоянной составляющей, усиливающей в ряде случаев эффективность импульсного тока. Постоянное напряжение создается с помощью мостового выпрямителя на диодах Д21—Д24 с фильтровыми конденсаторами 22, 23. Выпрямитель нагружен на переменный резистор 39 (ручка «Уровень ДПС»), с движка которого напряжение через резисторы 44, 41 и диод Д29 подается на выходное гнездо. Падение напряжения на резисторе 41 при нажатой кнопке КН («Контроль ДПС») создает ток в цепи миллиамперметра ИП.

Напряжение питания на транзисторы мультивибратора и формирователя подается с выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах Д13 — Д16 с фильтровыми конденсаторами 18, 19 и стабилитронами Д26, Д27. Транзисторы усилителей питаются от мостового выпрямителя на диодах Д9 — Д12, фильтровом конденсаторе 17, стабилитроне Д25, а транзисторы измерителя — от отдельного мостового выпрямителя на диодах Д17 — Д20 с конденсаторами фильтра 20, 21 и стабилитроном

К питающей сети аппарат подключается через силовой трансформатор Тр. В сетевом проводе установлен выключатель В1, предохранитель Пр. Индикация напряжения сети осуществляется с помощью ламп накаливания Л1, Л2, освещающих шкалу частот на панели управления. Подсветка шкалы позволяет проводить процедуры в затемненном помещении, т. е. в условиях, благоприятствующих естественному сну.

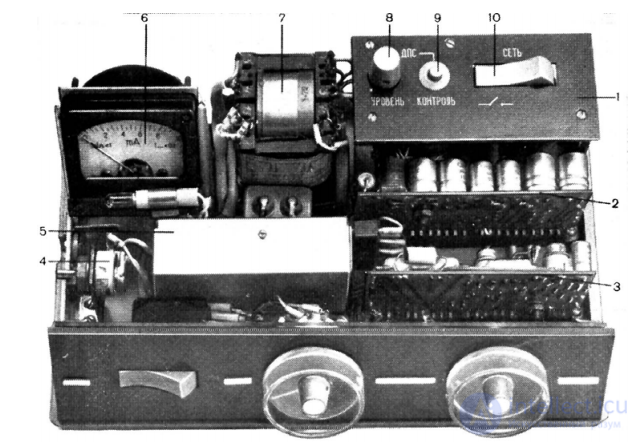

Устройство аппарата. Аппарат (рис. II—36) смонтирован в корпусе из ударопрочного полистирола. На наклонной панели управления расположены ручка 3 «30—150» переключателя диапазонов частот следования импульсов, ручка 2 «Частота, Гц» плавной регулировки частоты следования импульсов внутри диапазонов, ручка 1 «Ток пациента» для регулировки тока в выходной цепи. В верхней части корпуса находится прибор 5 для измерения амплитуды импульсов и дополнительной постоянной составляющей тока, ручка 4 установки нуля прибора.

В правой верхней части аппарата имеется отсек с крышкой 6, в котором находятся: (см. рис. II—37) ручка 10 сетевого выключателя «Суть», ручка » «Уровень» и кнопка 9 «Контроль» для установки величины дополнительной постоянной составляющей тока и переключения прибора для ее измерения.

На левой стенке аппарата находится гнездо «Пациент» для подключения провода, соединяющего аппарат с маской.

На задней стенке находится приборная вилка для подключения съемного сетевого шнура. Держатель предохранителя закрыт крышкой на дне корпуса.

Аппарат со снятым кожухом показан на рис. II—37. В левой части шасси смонтированы миллиамперметр 6, переменный резистор 4 для установки нуля прибора. В центре установлены трансформатор 7, блок измерителя в экране 5. В правой части шасси находятся панель 1 с органами управления сетевой цепью и дополнительной постоянной составляющей, печатная плата 2 блока питания, печатная плата 3 блока генератора.

Для наложения электродов и проведения процедур электросна используется специальная резиновая маска (см. рис. II—36). В маске, которую надеваю на голову пациента, имеется две пары электродов. Одна пара электродов находится против глазниц отрицательный полюс), другая —против затылочно-сосцевидных отростков (положительный полюс).

В комплект аппарата придаются две маски (для взрослых и для детей) соединительный провод, чехол для переноски аппарата.

Рис. II—36. Общий вид аппарата «Электросон-4Т».

Рис. II —37. Аппарат «Электросон-4Т» со снятым кожухом

Управление аппаратом при проведении процедур. Установив ручки «Ток пациента» и «Уровень» в крайнее левое положение, ручку сетевого выключателя в положение «Выкл.», а ручки регулировки частоты в заданное положение, подключают к аппарату сетевой шнур и включают его вилку в розетку с напряжением 220 В. Затем подготавливают пациента к проведению процедуры. Пациент должен находиться в постели в удобном для сна положении. Смоченные физиологическим раствором ватные тампоны вставляет в углубления находящихся в маске электродов, накладывают маску на голову пациента и соединяют вилку провода электродов с гнездом «Пациент» на аппарате. Затем переводят выключатель сети в положение «Сеть» (при этом загораются лампы подсветки шкалы) и с помощью регулятора установки нуля выводят стрелку прибора на нулевую отметку шкалы Нажав на кнопку «Контроль ДПС», с помощью ручки «Уровень ДПС» устанавливают необходимую величину дополнительной постоянной составляющей тока. Затем, установив заданную частоту повторения импульсов плавно поворачивая ручку «Ток пациента», увеличивают величину импульсного тока до пороговой величины, ориентируясь при этом на ощущения пациента. По окончании процедуры плавно выводят в крайнее левое положение ручки «Ток пациента» и «Уровень», снимают маску с больного и отключают аппарат от сети.

Данная статья про флюктуоризация подтверждают значимость применения современных методик для изучения данных проблем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое флюктуоризация, амплипульстерапия, электросон и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Электронная лечебная аппаратура

Комментарии

Оставить комментарий

Электронная лечебная аппаратура

Термины: Электронная лечебная аппаратура