Лекция

Привет, мой друг, тебе интересно узнать все про плацебо-эффект, тогда с вдохновением прочти до конца. Для того чтобы лучше понимать что такое плацебо-эффект , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Психология телесности.

плацебо-эффект — очень хорошо известное в клинической практике явление. Суть этого феномена заключается в том, что то или иное воздействие, не имеющее под собой никаких реальных оснований и лишь символически связанное с лечебным процессом, вызывает у субъекта ощущение изменений его состояния. Распространенность плацебо-эффекта настолько велика, что, по мнению известного советского терапевта Б.Е. Вотчала, на его долю приходится 60 % эффекта любого медикаментозного лечения (Цит. по: Роменов,1979). По данным других авторов, эта величина практически никогда не снижается ниже 30 % ( Beecher , 1959). Тем не менее, несмотря на распространенность и длительную историю изучения этого явления в медицине, его теоретическое осмысление наталкивается на серьезные затруднения. Строго говоря, этот феномен самим своим существованием противоречит доминирующей в науке рефлекторной объективистской теории, связывающей качества ощущений либо с качеством стимула, либо со свойствами нервной системы. В данном случае не подходит ни то, ни другое объяснение, так как стимула нет вообще, а предположить воздействие пустышки на состояние нервной системы можно, лишь впадая в неприкрытый идеализм.

-1 Экспериментальное исследование проведено совместно с Г.А.Ариной, И.В.Молдовану, Г.Г.Торопиной, Е.О.Шкроб.

Единственно разумная гипотеза состоит в том, что прием пустышки-плацебо фиксирует внимание на интрацептивных ощущениях, приводя к сенсибилизации сенсорных систем и изменению порогов восприятия. Некоторыми авторами появление или исчезновение телесных ощущений связывается с влиянием уровня тревожности на сенсорные пороги (Медведев и др., 1984, 1986;Pennebaker , Watson , 1991). Однако даже в этом случае остается затруднительным из простых сенсорных изменений вывести весьма сложные, развернутые и стабильные перцептивные образы. Наиболее же распространенное объяснение сводится к механизму «косвенного внушения», когда «все лечебное воздействие от применяемого фармакологического препарата или иного средства объясняется психологическим влиянием»{Рожнов, 1979, с. 48). Объяснение было бы очень хорошим, если бы при этом не требовалось понять, что представляют собой «косвенное внушение» и «психо логическое влияние».

Все эти механизмы, несомненно, принимают участие в формировании плацебо-эффекта, но ни один из них не может его достаточно последовательно и непротиворечиво объяснить ( Hill et al ., 1982; Hilgard , 1971; Мелзак,1981).

На мой взгляд, разгадку феномена плацебо следует искать не только и даже не столько в физиологических изменениях сенсорных систем, сколько на психологическом уровне.

Как было показано в главе 5, плацебо-эффект можно отнести к особому виду ритуального лечения, или, если быть последовательным, ритуальное лечение можно рассматривать как частный случай плацебо-эффекта. Отличие ритуального лечения от плацебо-лечения заключается лишь в том, что развернутый ритуал, осуществляю щий реалистическую инсценировку воздействия на причины, вызывающие болезнь, в плацебо-лечении свернут и только подразумевается. Плацебо-агент — это не любые действия или субстанции, а лишь те из них, что связаны с мифом болезни и каким-то образом реализуют лечебное действие. В качестве плацебо-агента может выступать все что угодно: ритуальное действие, амулет, оберег, физическое воздействие, любой материальный объект, — главное, чтобы он был связан с общей мифологической концепцией болезни. В европейской культуре таким агентом чаще всего служит плацебо- таблетка как стандартная форма приема «лекарства».

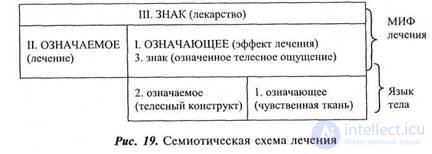

В предыдущей части работы я говорил о том, что вторичное означение или, как мы его называли в традициях Р. Барта, мифологизация, деформирует природу телесного ощущения. Телесное означенное ощущение открыто в две стороны: оно есть результат первичного означения чувственной ткани и начало мифа — вторичной знаковой системы. Я отмечал также, что, включаясь во вторичную семиотическую систему, телесные ощущения могут как изменять свое качество, так и порождаться сверху самим мифом, нуждающимся в чувственном подкреплении.

Формирование мифа идет снизу, путем надстраивания над первичной семиологической системой — вторичной. Усвоенный миф

-2 В данном случае речь идет о телесных, интрацептивных ощущениях, но без каких-либо ограничений сфера лечебного эффекта может быть расширена.

способен сам порождать «подкрепляющую» его реальность, находя для уже готового означаемого недостающее означающее. Типичный пример такого рода — это лечение, которое можно рассматривать как разворачивание мифологической схемы в обратном направлении: от вторичной семиологической системы (мифа лечения) — к первичной (языку тела) (рис. 19).

Поскольку лекарство выступает здесь как знак, независимо от его конкретного содержания, оно может быть заменено плацебо- агентом, ритуалом или любым другим предметом, который, исходя из представлений о болезни, сможет сыграть его роль. Отметим, что лечебный миф не обязательно оформлен в виде развернутой, осознанной, вербализованной и логичной конструкции. Так же как и миф болезни — это слабо структурированная область предположений, ожиданий, предрассудков, «криптотипов», открытая для постоянного влияния извне.

Психологически, любое лечение является знаковым процессом и в этом качестве плацебо-лечение ничем не хуже и не лучше всякого другого. То, что плацебо — это пустышка, не имеет никакого принципиального значения; важно, чтобы, как и в случае с ритуалом, человек в него верил и оно вписывалось в принимаемый им миф. То, что плацебо-лечение так легко подтверждается телесными ощущениями, зависит от совершенно иных причин — от особенностей интрацептивного восприятия (сложностей верификации, манипуляции и пр.), некоторых из которых мы уже коснулись, а к другим же постараемся обратиться ниже.

Исследование влияния вторичного означения на телесные ощущения удобно провести на плацебо-эффекте. Его легко моделировать в экспериментальных условиях, позволяющих оценить роль факто ров, влияющих на формы и интенсивность его проявления в различных условиях. В целях последовательности изложения, описание экспериментального материала и полученных результатов удобнее разбить на несколько блоков.

I блок исследований, который будет описан в данной главе, посвящен анализу самого феномена плацебо-эффекта у различных групп испытуемых, форм его проявления и степени выраженности в различных экспериментальных условиях.

II блок исследований, результаты которых будут изложены в главе 9, касается изучения плацебо-лечения на длительном временном срезе и анализа факторов, определяющих его эффективность.

III блок исследований (глава 10) посвящен анализу когнитивных факторов, принимающих участие в симптомообразовании функциональных алгических расстройств и влиянию плацебо на чувствительность сенсорных систем.

Конкретные гипотезы, цели и задачи каждого блока исследований подробнее излагаются в соответствующих главах.

Обратимся к I блоку.

Гипотеза исследования: предполагается, что телесные, интрацептивные ощущения, входящие в структуру плацебо-эффекта, представляют собой усвоенные и хорошо знакомые телесные констукты, т.е. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . первичную семиотическую систему языка тела. Сам плацебо-эффект нельзя считать однородным и стабильным феноменом, форма его проявления и интенсивность зависят от типа плацебо-агента, условий предъявления и способа включения во вторичную семиотическую систему мифа.

В качестве основных экспериментальных групп были выбраны больные с функциональными алгическими синдромами: абдоминалгическим и кардиалгическим, в качестве контрольной группы — здоровые испытуемые; группы сравнения — больные желчнокаменной болезнью. В таблице 6 приведено распределение испытуемых по возрасту и уровню образования.

Предварительное терапевтическое обследование больных с НАС полностью исключало органическое поражение органов брюшной полости, малого таза и сосудистой системы.

Данные неврологического обследования показали отсутствие текущего органического заболевания нервной системы.

У больных на протяжении длительного времени отмечались боли и неприятные ощущения абдоминальной локализации (у 21 чел. — постоянные, у 27 — приступообразные). По своему характеру интрацептивные ощущения носили жгучий, ноюще-тянущий, схваткообразный или пульсирующий характер (чаще всего встречалось сочетание нескольких ощущений).

Отмечавшиеся у 10 больных сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, а у 15 — гинекологические, не могли объяснить картину абдоминалгического синдрома. Несмотря на отсутствие каких-либо убедительных данных об органических изменениях в брюшной полости, эти больные из-за упорных жалоб неоднократно находились в различных терапевтических и хирургических стационарах.

Традиционно, абдоминальные ощущения при исключении соматического заболевания объяснялись в неврологии как проявления поражения периферических отделов вегетативной нервной системы, вегетативных ганглиев и солнечного сплетения (Маркелов, 1939; Русецкий, 1959;Четвериков, Урусмамбетов, 1969). Тщательные исследования субстратного подтверждения таких поражений на микроструктурном уровне проводятся до сих пор, однако ника ких убедительных доказательств его существования не получено, и в настоящее время место солярита в неврологии заняла концепция нейрогенного абдоминалгического синдрома — неоднородного клинического явления, в патогенезе которого ведущее место занимают психогенные факторы: связь абдоминалгических приступов с акту альными психогениями, конфликтами, повышенная эмоциональная неустойчивость и тревожность этих больных. Эта схема следует утвердившейся в отечественной вегетологии концепции трехэтапного формирования психосоматических заболеваний: психических расстройств — вегетативных и эндокринных нарушений — соматических расстройств ( Вейн, 1971, 1974; Вейн, Соловьева, Колосова,1981). Поскольку для объективистски ориентированного медицинского сознания противоестественна сама мысль о возможности па тологического ощущения без субстрата, понятие нейрогенного абдоминалгического синдрома позволяет решить проблему путем переноса дефекта из области органического поражения (до сих пор не найденного) в область функциональных расстройств вегетативной нервной системы, более понятным образом связанных с реаль ностью психического.

Клиническая характеристика больных нейрогенным кардиалгическим синдромом. Обследовано 37 больных с нейрогенным кардиалгическим синдромом (НКС) — F 45.30 — соматоформная вегетативная дисфункция сердца и сердечно-сосудистой системы. Длительность заболевания от 2 месяцев до 12 лет (средняя продолжительность заболевания 3,3 года). Больные обследовались в клинике нервных болезней, отделе патологии вегетативной нервной системы, межклинической лаборатории функциональной диагностики ММА им. И.М. Сеченова.

Так же как и в случае с больными НАС, предварительное обследование в специализированных учреждениях полностью исключало сердечно-сосудистую и неврологическую патологию.

Больные предъявляли упорные и многочисленные жалобы на неприятные и болезненные ощущения ноющего, давящего или тянущего характера, локализованные в области сердца.

В медицине существует несколько схем объяснения функциональных болей в области сердца. Неврологическая концепция связывает их со вторичными корешковыми болями при шейном остео хондрозе, с поражением шейного звездчатого узла или межреберной невралгией (Попелянский, 1989).

С точки зрения биохимической концепции, кардиалгия возникает в рамках нейроциркуляторной дистонии как следствие адреналовой кардиомиопатии, гиперлактемии или повышенной секреции катехоламинов.

Все эти объяснения в известной степени умозрительны и механизм симптомообразования кардиалгии остается достаточно не ясным, но, так же как в случае абдоминалгического синдрома, основные усилия исследователей направлены на поиски материального субстрата на клеточном или биохимическом уровне.

В группу сравнения вошли 12 человек с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), калькулезным холециститом. Длительность заболевания от 0,5 до 12 лет. У больных отмечался болевой синдром органической природы (наличие камня в желчном пузыре, верифицированного с помощью ультразвуковой томографии, а в последующем на операции). Интрацептивные ощущения локализовались, как правило, в области правого подреберья, в точке желчного пузыря, иррадиировали в спину, иногда носили опоясывающий характер. По характеру — режущие, колющие, распирающие.

В качестве контрольной группы обследовались здоровые испытуемые (25 чел.). Принципом отбора в контрольную группу было отсутствие каких-либо хронических или острых заболеваний на момент обследования.

С испытуемыми проводилось исследование плацебо-эффекта в трех вариантах.

Плацебо-капсула. Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе испытуемому давали принять внутрь капсулу, заполненную инертным веществом в условиях «глухой» инструкции: «В капсуле находится вещество, воздействующее на чувствительность нервных окончаний. Через некоторое время после приема капсулы могут появиться ощущения в вашем теле. Обо всех возникших ощущениях немедленно сообщайте экспериментатору». После этого в течении 20-30 мин. фиксировались все возникающие ощущения, время их появления, характер, интенсивность, последовательность.

На втором этапе испытуемому давалась «открытая» инструкция — сообщалось, что «сейчас должны появиться» определенные ощущения в том или ином органе. Последовательно фиксировалось внимание на конечностях, животе, сердце и голове.

Плацебо-электрод. В обстановке электроэнцефалографического кабинета на голову испытуемого одевалась специальная шапочка с электродами и говорилось, что на электроды будут подаваться «слабые сигналы». В дальнейшем проводилось два этапа: с «глухой» и «открытой» инструкциями, аналогичными инструкциям в экспериментах с плацебо-капсулой.

Ложная биологическая обратная связь. В ситуации «плацебо-электрод» перед испытуемым устанавливалась мигающая лампочка и объяснялось, что частота мигания «соответствует интенсивности сигнала, подаваемого на электрод». Предлагалось отметить появление и исчезновение ощущения пульсации в голове. После этого 3 раза менялась частота мигания лампочки от 0,5 до 30 Гц и отмечалось число совпадений учащения мигания лампочки с появлением и исчезновением ощущений. Интенсивность эффекта оценивалась в рангах:

• — ни разу не возникает ощущения пульсации;

• — возникает в 1 пробе из 3;

• — в 2 пробах из 3;

• — в 3 пробах из 3.

Наиболее интересный результат заключается в том, что величина плацебо-эффекта оказалась значительно выше, чем это обычно предполагалось. Единственный сопоставимый результат — это частота плацебо-эффекта у здоровых испытуемых (52 %).

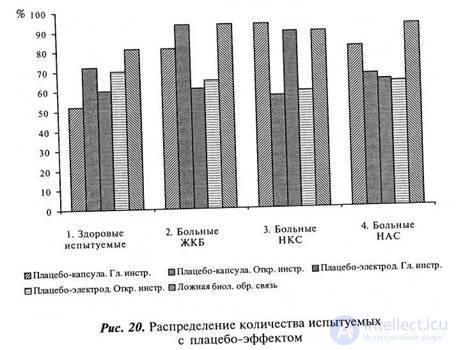

На рисунке 20 представлена диаграмма распределения количества испытуемых (%), у которых отмечалось появление интрацептивных ощущений в условиях «глухой» и «открытой» инструкций в экспериментах «плацебо-капсула», «плацебо-электрод» и «ложной обратной связи».

При этом, хотя больные реальными и функциональными заболеваниями показывают количественно сходные результаты, содержательно структура возникающих ощущений очень различается.

Возникающие у здоровых испытуемых ощущения довольно однообразны и проявляются в хорошо освоенных областях тела. Сред нее количество ощущений невелико и составляет 2,9 ± 0,6. Разнообразие (общая сумма неповторяющихся ощущений — аналог объема словаря) равно 30.

Больные желчнокаменной болезнью демонстрируют еще более бедный, чем в норме, словарь, стереотипно воспроизводя лишь

хорошо усвоенные в обыденном опыте ощущения. У них практически никогда не возникает ощущений из репертуара реального болевого приступа и количество ощущений в области живота даже меньше, чем у здоровых испытуемых. Среднее количество ощущений, возникающих после приема плацебо, составляет 2,2 ± 0,8,

разнообразие — 22.

Совершенно иная картина у больных с функциональными алгическими синдромами. Основное количество возникающих ощущений (у больных НАС — 4,5 ± 0,9; у больных НКС — 4,9 ± 1) локализуется в области проявления болезни, причем словарь этих ощущений значимо увеличивается (разнообразие — 39 и 46). Интересны в этом смысле «общие изменения состояния организма». У больных НАС они достаточно редко включаются в картину приступа и столь же редко (в 9 % случаев) возникают в плацебо- эксперименте, тогда как у больных НКС они составляют практически обязательное сопровождение приступа и столь же часто (80 %) возникают в экспериментальной ситуации.

Изменение условий проведения эксперимента — переход к открытой инструкции — усиливает проявление плацебо-эффекта у здоровых испытуемых и больных ЖКБ и уменьшает у больных НАС и НКС (особенно у последних). В первых двух группах количество испытуемых, у которых появляются интрацептивные ощущения, увеличивается, а в двух последних уменьшается. Это очень важное обстоятельство позволяет оценить роль освоенного «сценария», разворачивающегося в ситуации плацебо-эксперимента. У здоровых испытуемых такого разработанного «сценария», как правило, нет и поэтому внешние опоры в виде формулировок, даваемых экспериментатором, облегчают формирование телесных ощущений, тогда как у больных с функциональными алгическими расстройствами они лишь мешают проявлению хорошо освоенного индивидуального паттерна. Иначе говоря, в условиях разработанного и хорошо освоенного стереотипа внешние инструкции, если они не вписываются в него, лишь мешают, а в случае же отсутствия такого стереотипа — предоставляют испытуемому необходимый язык. У больных ЖКБ объем ощущений в условиях открытой инструкции, так же как и у здоровых испытуемых, увеличивается. Объяснение заключается в том, что хотя болезненные ощущения им хорошо известны, но имеют совершенно иную природу и основываются на объективных при чинах, а мифологический способ их порождения и больными и здоровыми испытуемыми освоен в равной степени недостаточно.

Аналогичные тенденции сохраняются в эксперименте «плацебо- электрод», правда, с некоторыми интересными особенностями (см. рис. 20). Эффект «плацебо-электрода» в сравнении с «плацебо-капсулой» несколько увеличивается у здоровых испытуемых и значимо уменьшается у больных ЖКБ и НАС. Можно предположить, что капсула, принимаемая внутрь, имеет большую семантическую связь с типичными для этих больных ощущениями в области живота, чем электрод на голове. Высокая же эффективность электрода у здоровых испытуемых и у больных НКС предположительно можно связать с тем, что и в том и в другом случае ведущую роль в структуре плацебо-эффекта играют ощущения в области головы и ощущения общего тонуса, имеющие достаточно понятную смысловую связь с «влиянием на мозг».

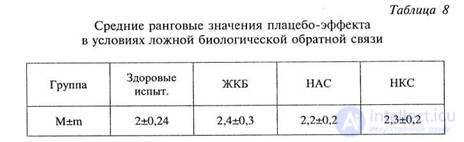

Введение дополнительного опосредствования через создание ложной обратной связи значительно усиливает эффективность «пла цебо-электрода» во всех группах испытуемых. Хотя можно отметить большую выраженность этого эффекта у больных ЖКБ и НКС, эти различия в ранговых значениях не существенны. Внешнее опосредствование становится главным фактором, нивелирующим влияние других переменных (табл. 8).

Косвенный результат экспериментов с ложной биологической обратной связью заставляет переосмыслить многие результаты, по лученные в обширной области « bio - feedback », часть из которых, возможно, представляет собой не что иное, как «наведенный» плацебо-эффект.

Что же касается нашей проблемы, то, обобщая предварительные результаты, можно сделать следующие, пока самые общие вы воды.

Во-вторых, сам плацебо-эффект следует рассматривать как сложный феномен семиологической конструкции лечебного воздействия, величина которого может быть значительно изменена способом его включения в эту конструкцию.

Как ты считаеешь, будет ли теория про плацебо-эффект улучшена в обозримом будующем? Надеюсь, что теперь ты понял что такое плацебо-эффект и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Психология телесности

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Психология телесности

Термины: Психология телесности