Лекция

Сразу хочу сказать, что здесь никакой воды про этнос, и только нужная информация. Для того чтобы лучше понимать что такое этнос, этнонация , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Этнопсихология.

этнос (греч. ἔθνος — народ) — в некоторых теориях этничности — исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей , объединенных общими объективными либо субъективными признаками, в которые различные авторы включают происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний вид, склад ума и другое, синоним термина «народ».

В советской и российской этнографии считался основным типом этнической общности]. В русском языке также синонимом термина «этнос» с 1926 года оставалось и остается понятие «национальность».

В научный оборот понятие «этнос» было введено в 1923 году русским ученым-эмигрантом С. М. Широкогоровым. В настоящее время в отечественной науке этот термин употребляется все меньше, в связи с отходом от теорий этничности, созданных в советское время .

Happy nation living in a happy nationСчастливая нация живет там,Where people understandГде люди понимаютAnd dream of the perfect manИ мечтают о совершенном человеке.A situation leading to sweet salvationСлучай, ведущий к сладкому спасению —For the people for the goodРади людей, ради добра,For mankind brotherhoodРади братства человечества.

Этничность можно представить как форму общественной организации, состоящей из тех культурных характеристик, которые сами члены этнической общности считают для себя значимыми и которые лежат в основе их самосознания. К этим характеристикам относится одно или несколько общих самоназваний, представление об общем происхождении и, как следствие, наличие общей исторической памяти. При этом члены общности ассоциируют себя с особой географической территорией и им присуще чувство групповой солидарности.

Определение этничности строится также на основе культурной самоидентификации этнической общности по отношению к другим общностям (этническим, общественным, политическим), с которыми она находится в фундаментальных связях. Как правило, присутствует значительная разница между внутригрупповым и внешним представлением об этничности: для определения этнической общности присутствуют как объективные, так и субъективные критерии. В качестве таких критериев используются различия в антропологическом типе, географическом происхождении, хозяйственной специализации, религии, языке и даже чертах материальной культуры (пище, одежде и т. п.) .

В среде этнологов отсутствует единство в подходе к определению этноса и этничности. В связи с этим выделяется несколько наиболее популярных теорий и концепций. Так, советская этнографическая школа развивалась в русле концепции примордиализма. В настоящее время в официальной этнологии России ведущее место занимает развитие концепции конструктивизма, известным сторонником которой является В. А. Тишков.

Данный подход предполагает, что этническая принадлежность человека является объективной данностью, имеющей свою основу в природе или в обществе. Поэтому этничность невозможно создать искусственно или навязать ее. Этнос является общностью с реально существующими регистрируемыми признаками. Можно указать на признаки, по которым индивид принадлежит к данному этносу и по которым один этнос отличается от другого.

Однако в настоящее время этот подход подвергается критике. Так, В. Шнирельман пишет :

Приведу простой пример. В 1991 г. мне довелось проводить исследования среди индейцев-тлингитов на Аляске. По моим данным, уже во второй половине XX в. процент межэтнических браков у них достигал 60%. Но это нисколько не размывало их самосознание — они продолжали считать себя тлингитами. Мне могут возразить, что это, мол, результат современных процессов. Но я побывал в семье, где женщина пожилых лет происходила из атапасков и, кстати, узнав, что я из России, продемонстрировала мне свое генеалогическое древо, составленное американским антропологом, где обнаруживалась и парочка русских (и это на уровне середины XIX в.). Сын этой женщины был женат на белой американке, а их дети были тлингитами.

Является ли все это результатом именно современности? Массовые материалы показывают, что в традиционных обществах были очень распространены обычаи адопции (т.е. усыновление или удочерение, причем речь шла не только о детях, но и о взрослых). И родство там имело социальный, а не генеалогический, характер. Иными словами, чтобы стать членом клана, надо было пройти обряд инициации. Сегодня таким образом в члены племени нередко принимают белых американцев. Но в прошлом речь могла идти о представителях соседних племен (хайда и др.).

Сторонники этого направления рассматривают этносы как социальные сообщества, возникшие в результате исторического процесса.

Данная концепция была разработана сотрудниками Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН) во главе с Ю. В. Бромлеем. Эта концепция предполагает существование этносов в двух смыслах:

Данное направление предполагает существование этничности благодаря биологической сущности человека. Этническая принадлежность примордиальна, то есть изначально свойственна людям.

Пьер ван ден Берге переносил на человеческое поведение отдельные положения этологии и зоопсихологии, то есть предполагал, что многие явления общественной жизни обусловливаются биологической стороной человеческой природы.

Этнос, согласно П. ван ден Берге, — это «расширенная родственная группа».

Существование этнических общностей ван ден Берге объясняет генетической предрасположенностью человека к родственному отбору (непотизму). Суть его заключается в том, что альтруистическое поведение (способность приносить себя в жертву) уменьшает шансы данной особи на передачу своих генов следующему поколению, но в то же время увеличивает возможность передачи его генов кровными родственниками (косвенная передача генов). Помогая родственникам выжить и передать свои гены следующему поколению, индивид тем самым способствует воспроизведению собственного генофонда. Поскольку такой тип поведения делает группу эволюционно более устойчивой, чем другие аналогичные группы, в которых альтруистическое поведение отсутствует, то «гены альтруизма» поддерживаются естественным отбором

Оригинальная пассионарная теория этногенеза создана Л. Н. Гумилевым.

В ней этнос — естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как системная целостность (структура), противопоставляющая себя всем другим коллективам, исходя из ощущения комплементарности, и формирующая общую для всех своих представителей этническую традицию.

Этнос является одним из видов этнических систем — всегда входит в состав суперэтносов — и состоит из субэтносов, конвиксий и консорций.

Уникальное сочетание ландшафтов, в котором образовался этнос, называется его месторазвитием.

Со второй половины 1960-х годов в социальной и культурной антропологии стали распространяться принципы социального конструктивизма. В исследованиях целого ряда ученых были подвергнуты критике традиционные подходы к трактовкам таких понятий, как «раса», «класс», «нация», «этнос», которые были охарактеризованы, как политические и интеллектуальные конструкции исследователей. В числе прочего вместо устаревших принципов примордиализма и эссенциализма в понимании природы этнических сообществ был предложен новый конструктивистский подход[10]. В рамках этого подхода представители направления социального конструктивизма, к числу которых в отечественной науке принадлежит, в частности, В. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . А. Тишков, отрицают само понятие «этнос» («Забыть о нации», 1999, «Реквием по этносу», 2003). Этносы расцениваются как фикция, «воображаемые общества», не существующие в реальности. Вместо понятия «этнос» В. А. Тишков предлагает распространенную в западной науке конструктивистскую концепцию «этничности», которая не имеет стабильных и обязательных признаков, может изменяться у индивида или у группы людей, а также может иметь множественный характер[11]. По мнению Л. С. Клейна, в российском научном мире концепция В. А. Тишкова была принята небольшой частью ученых — против нее выступили не только многие этнографы, но и философы. В то же время отрицание понятия «этноса» было поддержано российской властью как «удобное идеологическое средство для борьбы с растущим национализмом, особенно с сепаратизмом национальных окраин». В свою очередь Л. С. Клейн считает, что критикуя примордиалистскую концепцию этноса, не следует устранять само понятие «этнос». Как и Ю. К. Чистов, он предлагает рассматривать этнос как понятие социальной психологии со стержневой объединяющей идеей общего происхождения (не обязательно верной), которая дополняется материальными признаками (язык, культура, религия и т. д.) по отдельности или в комплексе, индивидуально для каждого этноса

Основные условия возникновения этноса — общность территории и языка — впоследствии выступают в качестве ее главных признаков. При этом этнос может формироваться и из разноязычных элементов, складываться и закрепляться на разных территориях в процессе миграций (цыгане и т. п.). От ранних дальних миграций «хомо сапиенс» из Африки и до современной глобализации все большее значение приобретают этносы как культурно-языковые общности, свободно перемещающиеся на всей территории планеты.

Дополнительными условиями сложения этнической общности могут служить общность религии, близость компонентов этноса в расовом отношении или наличие значительных метисных (переходных) групп.

В ходе этногенеза, под влиянием особенностей хозяйственной деятельности в определенных природных условиях и других причин, формируются специфические для данного этноса черты материальной и духовной культуры, быта, групповых психологических характеристик. У членов этноса появляется общее самосознание, видное место в котором занимает представление об общности их происхождения. Внешним проявлением этого самосознания является наличие общего самоназвания — этнонима.

Сформировавшаяся этническая общность выступает как социальный организм, самовоспроизводящийся путем преимущественно этнически однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, традиций и т. п.

Наука признает несовпадение расового и этнического деления человечества: члены одного этноса могут принадлежать как к одной, так и к разным расам (расовым типам) и, наоборот, представители одной расы (расового типа) могут принадлежать к разным этносам и т. д.

Довольно распространенным является заблуждение, выражающееся в смешении понятий «этнос» и «раса», и как итог употребляются ошибочные понятия, например такие, как «русская раса».

Отдельные этнические общности обычно включают разные антропологические типы. Например, русские из Ростовской области, большей частью черноволосые и темноглазые, заметно отличаются от русских из Архангельской области, в основном, русоволосых и голубоглазых[14].

Как правило, каждый этнос говорит на одном языке. Однако довольно широко распространяется двуязычие (билингвизм), когда часть этноса или даже целый этнос постоянно пользуется двумя языками. Такое часто встречается в многонациональных государствах, где национальные меньшинства обычно используют как родной язык, так и язык наиболее многочисленного или доминирующего этноса.

Родной язык наиболее тесно связан с этническим происхождением и часто используется в статистике как объективный признак этноса. Однако нередко этническое происхождение человека и язык, который он считает родным, не совпадают. Малочисленные этнические группы, живущие в окружении других этносов, часто переходят на их язык.

Различия между разными языками и диалектами одного языка нередко являются достаточно условными. Этнологи в качестве основного их разграничителя считают факт существования того или иного этноса с утвердившимся самосознанием и самоназванием[14].

Культура — дать универсальное, всеобъемлющее определение для этого понятия трудно и, пожалуй, даже невозможно. То же самое можно сказать и об «этнической культуре», поскольку она проявляется и реализуется различными способами и образом, поэтому ее можно понимать и толковать по-разному.

Как известно, культура вообще имеет множество определений. Некоторые специалисты насчитывают их до нескольких сотен. Но все эти определения «укладываются», по сути, в несколько основных значений (аспектов), благодаря чему становятся более или менее обозримыми.

В изучении культуры существует несколько подходов:

Выделенные аспекты культуры — аксиологический, символический, организационный, деятельностный — тесно взаимосвязаны, и представляются наиболее актуальными. Так, базовые представления о мире и верования этноса (символический аспект) реализуются и отражаются в укладе его жизни (организационный аспект). И в конечном итоге оформляются в определенную ценностно-нормативную систему — со своими приоритетами и своеобразными связями между отдельными ценностными ориентирами (аксиологический аспект), а образ жизни и система ценностей в свою очередь обусловливают форму поведения и способы деятельности членов этнической группы (деятельностный аспект).

Наконец, типичная форма поведения и способы деятельности служат подкреплением и опорой господствующим в этнической группе представлениям и верованиям (подобно тому, например, как систематическая молитва поддерживает в человеке веру, не дает ей ослабеть и угаснуть). Известно, что так называемая этничность — это прежде всего культура этноса, именно ею определяются «границы» этноса, отличия каждого из них от других.

Многочисленные исторические исследования ученых-этнологов из разных стран убеждают нас, что на протяжении всей человеческой истории (от первобытного состояния до наших дней) у людей существовала и существует потребность в знаниях не только о своей жизни, традициях и обычаях, но и о культуре окружающих народов. Наличие таких знаний позволяет сейчас легче ориентироваться в окружающем мире, надежней и уверенней чувствовать себя в нем. Несколько тысячелетий продолжается накопление сведений и данных различного рода о многих народах мира, при этом уже в древности предпринимались попытки не ограничивать эти знания только простым изложением или описанием. Так, еще в античную эпоху некоторые авторы предпринимали попытки привести многочисленные эмпирические материалы в систему, классифицировать различные народы на основе их хозяйственных и культурных признаков. Однако эти попытки носили в основном умозрительный характер и поэтому не достигали поставленных целей.

Примордиалисты понимают нацию как переход этноса на особую национальную ступень развития, то есть как биологический феномен. Возникновение этой разновидности национализма связано с формированием мистической концепции «народного духа» (Volksgeist) в рамках немецкого «народнического» (volkisch) и расистского, ариософского национализма XVIII—XIX веков (в частности, в творчестве представителей немецкого романтизма)[12]. Ранние немецкие националисты-романтики считали, что существует некий «народный дух» — иррациональное, сверхъестественное начало, который воплощается в различных народах и определяет их своеобразие и отличие друг от друга, и которое находит выражение в «крови» и в расе. С этой точки зрения «народный дух» передается с «кровью», то есть по наследству, таким образом, нация понимается как сообщество, происходящее от общих предков, связанное кровнородственными узами.

В смычке национализма и расизма в Германии решающую роль сыграли языковедческие исследования, у истоков которых также стояли националисты-романтики, такие как Якоб Гримм. Ими было обнаружено сходство между современными европейскими языками и санскритом, на основе чего было создано учение о «языковых семьях», где отношения между языками уподоблялись кровнородственным отношениям (языки-прародители и языки-потомки). Из факта сходства языков делался вывод о кровнородственной связи говорящих на них народов, в частности из постулирования существования индоевропейской семьи языков был сделан вывод о биологическом происхождении всех европейских народов, и прежде всего немцев, от праиндоевропейцев, мифических древних «арийцев», которые наделялись идеализированными чертами[13].

Начиная с 1950-х годов теория этнонации стремительно начинает терять позиции в западной науке. Причиной этому стал, прежде всего, факт, на который указал один из главных оппонентов примордиализма Бенедикт Андерсон: «Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали, следующие три парадокса: Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, — и субъективная их древность в глазах националиста, с другой…»[11].

Этническая общность — устойчивая социальная группировка людей, исторически возникшая и обладающая общей этничностью. В отечественной науке различаются как по типам, свойственным мощным историческим периодам (племя, народность, нация), так и по таксонометрическому уровню (метаэтническая общность, этнос, субэтнос, этническая группа). Основным типом этнических общностей считается этнос, более дробные общности называются элементарными или микроэтническими, а общности, объединяющие несколько этносов — макроэтническими. Термины «этническая общность» и «народ» очень близки в этнографическом смысле.

В советской этнографии была выдвинута идея иерархии этнических общностей, связанная с тем, что один человек может принадлежать (причислять себя) одновременно к нескольким этническим общностям, одна из которых полностью включает в себя другую. Например, русский может считать себя донским казаком и одновременно славянином.

Эта иерархия такова:

В отличие от этнических общностей, принадлежность к этнографической общности людьми не осознается, и, следовательно, такие общности не имеют самоназваний, а выделяются в результате научных исследований.

В советской школе этнографии в русле дуалистической концепции этноса была принята следующая градация этносов в широком смысле (ЭСО), впоследствии эта градация была перенесена на этнос вообще:

Между понятиями «этнос» и «нация» часто ставится знак равенства. В отечественной литературе, посвященной этому вопросу, обычно уточняли, что нация есть не просто этнос, а высшая его форма, пришедшая на смену народности[15].

Тем не менее, некоторые исследователи четко формулируют отличия нации от этноса, указывая на разную природу происхождения понятий «этнос» и «нация».

Так, для этноса, по их мнению, характерна надындивидуальность и устойчивость, повторяемость культурных образцов. В противоположность этому, для нации определяющим становится процесс собственного осознания на основе синтеза традиционных и новых элементов. Этнические идентификационные критерии: язык, быт и пр. принадлежности отходят на второй план.

У нации на первый план выходят те аспекты, которые обеспечивают надэтничность, синтез этнических, межэтнических и иноэтнических компонентов (политическая, религиозная и др.)[16].

В энциклопедии «Народы мира» описывается неоднозначность термина «нация», и резюмируется: «Разнобой в употреблении слова „нация“ повсеместный. На уровне обыденного разговора это не страшно, ведь по смыслу понятно, о чем речь. Но в научном тексте такой разнобой недопустим.»[17]

Этносы подвержены изменениям в ходе этнических процессов — консолидации, ассимиляции, экспансии и т. п. Для более устойчивого существования этнос стремится к созданию своей социально-территориальной организации (государства). Современная история знает немало примеров того, как различные этносы, несмотря на свою многочисленность, так и не смогли решить задачу социально-территориальной организации. К таковым можно отнести этнические группы евреев, палестинских арабов, курдов, разделенных между Ираком, Ираном, Сирией и Турцией. Другие примеры успешной или неуспешной этнической экспансии — расширение Российской империи, арабские завоевания в Северной Африке и на Пиренейском полуострове, татаро-монгольское нашествие, испанская колонизация Южной и Центральной Америки.

Этническая идентичность — составная часть социальной идентичности личности, осознание своей принадлежности к определенной этнической общности. В ее структуре обычно выделяют два основных компонента — когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя как ее члена на основе определенных характеристик) и аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства).

Одним из первых развитие у ребенка осознания принадлежности к национальной группе исследовал швейцарский ученый Ж. Пиаже. В исследовании 1951 года он выделил три этапа в развитии этнических характеристик:

1) в 6-7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической принадлежности;

2) в 8-9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, на основании национальности родителей, места проживания, родного языка;

3) в младшем подростковом возрасте (10-11 лет) этническая идентичность формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры.

Внешние обстоятельства могут заставить человека любого возраста переосмыслить свою этническую идентичность, как это произошло с жителем Минска, католиком, родившимся в пограничной с Польшей Брестской области. Он «числился поляком и считал себя поляком. В 35 лет поехал в Польшу. Там убедился, что с поляками объединяет его религия, а в остальном он белорус. С этого времени осознает себя белорусом» (Климчук, 1990, с. 95)[18].

Формирование этнической идентичности часто является достаточно болезненным процессом. Так, например, мальчик, родители которого переехали в Москву из Узбекистана еще до его рождения, говорит по-русски в семье и школе; однако в школе из-за азиатского имени и смуглого цвета кожи получает обидное прозвище. Позднее, осмыслив эту ситуацию, на вопрос «Кто ты по национальности?» он может ответить «узбек», а, может быть, и нет. Сын американца и японки может оказаться изгоем в Японии, где его будут дразнить «длинноносым», и в США, где его будут дразнить «маслоедом». В то же время у ребенка, выросшего в Москве, родители которого идентифицируют себя как белорусы, скорее всего, таких проблем вообще не возникнет.

Выделяют следующие измерения этнической идентичности:

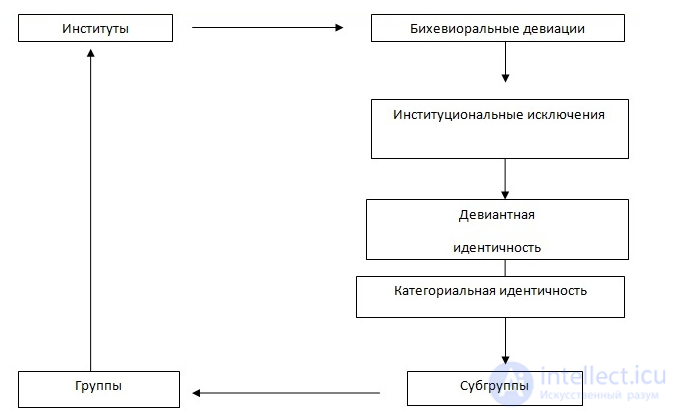

Институциональный подход позволяет проследить взаимосвязь идентичности и правил поведения. С институциональной точки зрения идентичность является алгоритмом селекции правил выбора тех или иных предпочтений. Этническая идентичность рассматривается как социально осознанный выход из ситуации институциональной неопределенности, когда одновременно социальный агент должен следовать правилам и нарушать, по крайней мере, некоторые из них. Институциональные особенности этнической идентичности состоят в том, что индивиды могут довольно свободно и, как правило, без негативных последствий нарушать принятые правила в области использования языка, культурных традиций, религиозных верований и пр., не ставя под сомнение свою принадлежность к этногруппе. Другие формы социальных идентификаций (например, профессиональная), как правило, ограничивают возможности индивидов по нарушению или интерпретации правил поведения. Устойчивость многих этноидентификаций (например, русской, армянской и пр.) состоит в их институциональной слабости: довольно легко оставаться в составе этногруппы, которая толерантна к институциональным девиациям. Если достаточно большая группа людей предпочтет использовать в повседневном поведении схожие отклонения (институциональные исключения ) от привычных для этногруппы правил поведения, может сформироваться субэтническая идентичность . В этом случае первоначальные отклонения в социальном поведении (например, использование языкового патерна, отличающегося от языка, используемого в «прежней» этнической группе) становятся основой для новой идентификации, и индивиды будут оцениваться в зависимости то того, соблюдают ли они новые нормы поведения или нет. Таким образом, на формирование идентичности влияет институциональный распад правил этнического поведения[20].

Графически процессы институционального воспроизводства этнической идентичности можно представить в виде следующей схемы:

А как ты думаешь, при улучшении этнос, будет лучше нам? Надеюсь, что теперь ты понял что такое этнос, этнонация и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Этнопсихология

Комментарии

Оставить комментарий

Этнопсихология

Термины: Этнопсихология