Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про мультифокальные вызванные потенциалы.

...

разрушении этой области (в условиях интактной области Вернике в височной доле) человек обычно нормально воспринимает и понимает все, что слышит, но поток зрительной информации, поступающей в область Вернике из зрительной коры, в основном блокируется. Следовательно, больной может видеть слова и даже понимать, что это слова, но не способен понять их смысл. Это состояние называют дислексией или словесной слепотой. Топическая локализация соответствует интрапариетальной извилине слева, ассоциированной с ней веретенообразной извилиной и верхневисочной областью [36, 42, 45, 74, 75, 113];

— математический паттерн (выбрать неправильно решенный арифметический пример, нужную цифру или нужное количество предметов — 20 %). Акалькулия — нарушение понимания строения числового ряда, трудности в самих счетных операциях, отсутствие дифференциации цифр, арифметических знаков и пр. Дискалькулия — неспособность оценивать количество объектов с первого взгляда (то есть без пересчета). Эта функция связана с внутритеменной бороздой. У людей, страдающих таким недугом, данный участок мозга меньше и недостаточно активен.

Математические отклонения выступают самостоятельным от иных расстройств высших психических функций симптомом либо являются вторичными. При поражении височных отделов коры больших полушарий расстраивается устный счет. При поражении затылочных отделов не распознаются цифры, похожие по написанию. При поражении префронтальных отделов расстраивается целенаправленная деятельность, планирование счетных операций и контроль их выполнения. Поражение теменнозатылочновисочных отделов коры левого полушария проявляется в нарушении понимания пространственных отношений [72].

ВП P300 (P3) — волна с положительным отклонением около 300 мс — используется как электрофизиологическая мера когнитивной функции в процессах принятия решения [66, 80]. В норме Р300 имеет широкую топографию с преобладанием во фронтоцентральной области, реже теменноцентральных отделах с незначительной межполушарной асимметрией [54, 76, 81]. Волна Р300 состоит из двух небольших подкомпонентов, известных как сигналы P3a и P3b, которые являются результатом возбуждения постсинаптических потенциалов, генерируемых через глютаматергические сети, где особенно важную роль играют NMDAрецепторы [81]. Данные фМРИ свидетельствуют, что подкомпоненты P3a и P3b фокусируются в различных зонах мозга [112]. Волна P3a имеет латентность 220–280 мс и отражает управляемые стимулом лобные механизмы ориентации и внимания — допаминергический процесс в решении задачи, охватывает нижнюю теменную, цингулярную и заднелатеральную лобную кору. В некоторых случаях, например при поражении глубинных структур теменновисочных областей, компонент P3a может превосходить компонент P3b по амплитуде и визуализироваться отдельной волной [18, 98]. Волна P3b соответствует главному пику P300, охватывает ГП, теменную, верхневисочную и латеральную орбитофронтальную кору и имеет более высокую амплитуду над этими отведениями. Волна Р3b связана со многими видами высших корковых функций, шифрующих событие, включая оценку значимости стимула, перераспределение внимания и переработку информации перед ее перемещением из кратковременной в долговременную память — холинергический механизм. GABA обладает ингибирующим действием — снижает амплитуду волны и увеличивает время латентности [53]. Ацетилхолин является модулятором с противоположным эффектом. Церебральные повреждения, приводящие к ухудшению холинергических механизмов информационной обработки, обычно проявляются снижением амплитуды P300 в целом [38, 50, 71, 88, 100].

Отсутствие или удлинение латентности пика Р300 при наличии предыдущих комплексов в исследовании всех паттернов свидетельствует о лобной дисфункции. В случае селективного удлинения Р300 можно судить о нарушении интегративных процессов в соответствующих предъявляемому паттерну когнитивных зонах, например о теменновисочной дисфункции при исследовании грамматического паттерна (рис. 3).

Пик N400 связан с общими семантическими процессами и показывает обработку, формирование и структурирование информации вообще, перевод из оперативной памяти в долговременную, комплексную согласованность ответа с памятью и семантическим планом высказывания [30, 45, 63, 79, 109]. Топологически регистрируется над центральнотеменными зонами скальпа. В моделях понимания речи пик N400 часто ассоциирован с семантической интеграцией слов в контекст предложения и лингвистической обработкой [12, 30, 41, 66].

Амплитуда N 400 — основной индекс трудности восстановления сохраненного знания, связанного со словом и контекстом. Этот результат зависит от запоминания предшествующего контекстуального задания и дефицита семантического и ассоциативного понимания [42, 45, 77, 114].

Пик P600 — это лингвистическирелевантный ВПСС. P600 может быть извлечен на предъявление грамматических ошибок или синтаксических аномалий при ЗВПСС (чтение) и СВПСС (слушание) [42]. Положительная пиковая латентность регистрируется около 500–600 мс после стимула, по большей части с центропариетальных и лобных отведений. Однако это распространение в скальпе не означает, что P600 исходит от этих частей мозга. Генератором P600 является задняя область височной доли. Генератор P600 чувствителен к уровню сложности в предложении и рассматривается как синтаксический ВПСС [42, 48, 65]. Например: проблемы в согласовании глагола, прилагательного, рода, числа, которые являются причиной нарушения структуры фразы «ребенок бросок игрушка». Исследование синтаксического и грамматического паттернов важно в диагностике повреждений подкорковых структур. При поражении подкорковых ядер Р600 отсутствует [37].

Исследование подсистем памяти: для выявления нарушений семантической памяти предъявляются рисунки или слова, имеющие литеральную, вербальную или категориальную семантическую связь с заданием. Эпизодическая (ассоциативная) память проверяется с помощью демонстрации пары рисунков или слов, ассоциативно связанных между собой, где триггер — ассоциативно не связанные пары [75, 103, 114].

Приводим данные и трактовку комплексной диагностики в выявлении КР с помощью мультифокальных слуховых и зрительных ВПСС.

1. Больная А., 21 год. Диагноз: рассеянный склероз, цереброспинальная форма, атактический синдром, нижний спастический парапарез, чувствительные расстройства, нарушение функции тазовых органов, снижение зрения (EDSS — 4 балла).

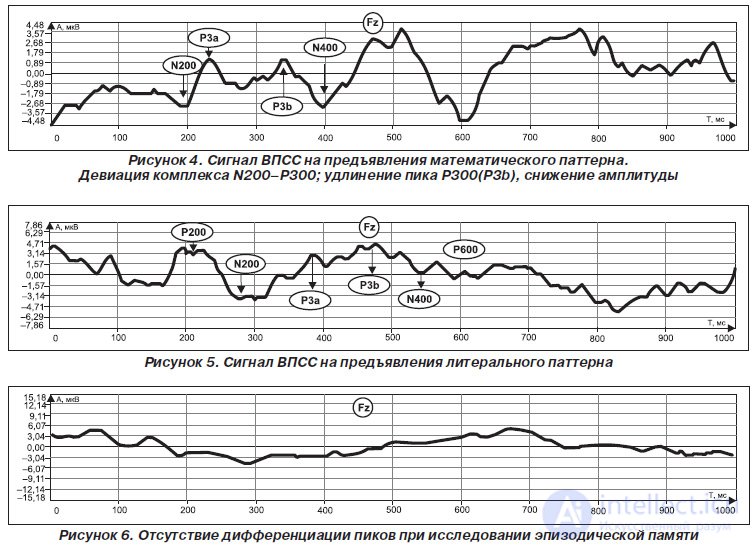

ЗВПСС: изолированное удлинение комплекса N200–Р300 при исследовании абстрактновербального (литерального, грамматического, математического) паттерна. Данные свидетельствуют о селективной когнитивной дисфункции с нарушением модальноспецифической рабочей памяти (монофункциональный тип). Пик Р300 представлен двумя визуализируемыми волнами P3a и P3b. Локализация фокуса нарушения когнитивного взаимодействия соответствует глубоким структурам теменновисочной области с вовлечением ассоциативных связей с префронтальной корой.

Слуховые ВПСС — без девиаций.

Снижение амплитуды свидетельствует об ухудшении процессов направленного внимания, сенсорной задержке в обработке информации и нарушении холинергических механизмов информационной обработки (рис. 4).

МРТ головного мозга: очаги демиелинизации в продолговатом мозге слева (5,5–10 мм), в ножке мозга слева (до 4,5 мм), в глубинных отделах височной области слева и белом веществе левой теменной области (до 8 мм).

2. Больной Н., 47 лет. Диагноз: болезнь Бинсвангера.

ВПСС: отсутствие дифференциации между значимыми и незначимыми стимулами при исследовании пространственного, сложного абстрактновербального паттерна и эпизодической памяти.

Удлинение Р200–N200 — нарушение кратковременной памяти, механизмов ориентации, внимания и процесса сравнения с известными образами при исследовании литерального и слухового паттернов.

Удлинение Р300 — нарушение переработки информации и модальноспецифической рабочей памяти в процессах принятия решения при исследовании эмоциональнообразного, литерального, слухового паттернов.

Удлинение N400, отсутствие позитивного сдвига поздних волн — нарушение семантического понимания и ассоциативной (эпизодической) памяти.

Отсутствие Р600 — свидетельствует о поражении подкорковых структур.

Выраженное снижение амплитуды, увеличение межпикового интервала Р3а–P3b волны Р300 — свидетельствует о расстройстве процессов ориентации и направленного внимания, нарушении холинергических и допаминергических механизмов информационной обработки (рис. 5).

Удлинение времени сенсомоторной реакции.

Данные свидетельствуют о мультифокальной корковоподкорковой деменции.

МРТ головного мозга: граница серого и белого вещества дифференцируется нечетко. В больших полушариях визуализируется множество небольших очагов, расположенных в пределах белого вещества и субкортикально. На горизонтальном срезе, на уровне боковых желудочков (Т2взвешенное изображение) в перивентрикулярном белом веществе, лучистом венце и чечевицеобразном ядре видны многочисленные участки повышенной интенсивности сигнала. Желудочки и наружные субарахноидальные пространства мозга умеренно и симметрично расширены. В мозжечке — дегенеративные атрофические изменения.

3. Больная Н., 79 лет. Диагноз: болезнь Альцгеймера.

ВПСС: отсутствие дифференциации пиков при исследовании пространственного паттерна и эпизодической памяти.

Отсутствие дифференциации между значимыми и незначимыми стимулами при исследовании сложного абстрактновербального паттерна и семантической памяти.

Удлинение Р200–N200 — нарушение кратковременной памяти, механизмов ориентации, внимания и процесса сравнения при исследовании слухового паттерна.

Тотальное снижение амплитуды — свидетельствует о расстройстве процессов ориентации и направленного внимания, нарушении преимущественно холинергических механизмов информационной обработки (рис. 6).

Удлинение времени сенсомоторной реакции.

Данные свидетельствуют о деменции альцгеймеровского типа.

МРТ головного мозга: Выраженная атрофия в лобных и височных долях мозга, расширение височных рогов, уменьшение объема гиппокампа.

4. Больной Ф., 14 лет. Диагноз: дислексия.

ВПСС: отсутствие дифференциации между значимыми и незначимыми стимулами при исследовании грамматического паттерна (рис. 7).

Удлинение Р200–N200 при исследовании литерального паттерна — нарушение внимания и процесса сравнения с известными образами.

Удлинение Р300 при исследовании литерального паттерна — нарушение переработки информации и модальноспецифической рабочей памяти.

Увеличение амплитуды — гиперактивность и нарушение процессов направленного внимания.

Топическая локализация соответствует интрапариетальной извилине слева, веретенообразной извилине и ассоциированной с ними верхневисочной области.

На МРТ головного мозга патологии не выявлено.

На данный момент для некоторых нозологий определены устойчивые параметры нейрофизиологических изменений мультифокальных ВПСС.

Рассеянный склероз:

— тотальное снижение амплитуды ответа;

— удлинение времени сенсомоторной реакции;

— селективное удлинение латентности Р300 и N400;

— диссоциация выявленных МРТ очагов и профиля когнитивной дисфункции;

— преимущественно монофункциональный тип КР.

Постинсультные когнитивные нарушения:

— при очаговых поражениях в первичных ассоциативных зонах комплекс Р200–N200 не выделялся, что отражало нарушение процессов опознания и дифференцировки стимулов;

— удлинение латентности Р300 свидетельствует о нарушении оперативной памяти и процессе направленного внимания при исследовании, адресованных стратегическим пораженным зонам паттернов;

— снижение амплитуды и изменение габитуации N400 или отсутствие позитивного сдвига поздних когнитивных волн (P500–700), свидетельствует о трудности переработки информации и снижении возможностей обращения к семантической, эпизодической памяти и процедурной памяти;

— монофункциональный или мультифокальный тип КР.

Деменция альцгеймеровского типа:

— тотальное снижение амплитуды с удлинением латентности волны Р300;

— зрительнопространственная агнозия;

— алексия;

— удлинение латентности N200 при исследовании слухового паттерна;

— удлинение латентности пика N400 в паттернах эпизодической и семантической памяти;

— амплитуда на новый стимул и фоновый не различаются (амплитуда волны Р300 на новый стимул обратно пропорциональна тяжести апатического синдрома);

— преимущественно амнестический или тотальный тип КР.

Заболевания с поражением подкорковых ядер:

— удлинение времени сенсомоторной реакции;

— отсутствие пика Р600;

— селективное удлинение латентности Р300;

— монофункциональный тип КР.

Аутизм:

— отсутствие дифференциации значимых и незначимых стимулов при исследовании эмоциональнообразного паттерна;

— отсутствие дифференциации поздних пиков при сохраненном и высокоамплитудном комплексе Р200–N200 при исследовании слухового паттерна.

Аффективные расстройства: удлинение латентности компонентов N100 и Р200 при нормальной латентности Р300 и N400.

Выявляемые КР можно разделить на 3 группы:

1. Селективные (монофункциональные) — как правило, связаны с очагом в стратегической когнитивной зоне головного мозга или дисфункцией ассоциативных связей данной зоны.

2. Множественные (мультифокальные) когнитивные нарушения, которые не достигают уровня деменции и характеризуются дисфункцией в нескольких стратегических когнитивных зонах и локальным атрофическим процессом.

3. Тотальные когнитивные нарушения, достигающие уровня деменции и нарушающие социальную адаптацию пациента, обусловлены нейродегенерацией и атрофией головного мозга.

Таким образом, за различиями в нейропсихологическом профиле КР стоит его этиологическая разнородность. Если амнестический вариант КР более четко связан с последующим развитием болезни Альцгеймера и иногда рассматривается как ранняя, «продромальная» фаза этого заболевания, то нозологическая квалификация других вариантов КР встречает значительные затруднения. Дисрегуляторный тип КР, повидимому, наиболее характерен для сосудистой патологии мозга, особенно связанной с поражением мелких мозговых артерий и развитием диффузного поражения перивентрикулярного белого вещества и/или множественных лакунарных очагов. Но аналогичный нейропсихологический профиль может наблюдаться при травмах, ранней фазе алкогольной энцефалопатии, лобновисочной дегенерации, болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, дегенеративных и демиелинизирующих заболеваниях. Легкий вариант подобного типа с селективными нарушениями характерен и для возрастной когнитивной дисфункции. Комбинированный тип КР при последующем наблюдении может трансформироваться в болезнь Альцгеймера, деменцию с тельцами Леви, но возможен также при цереброваскулярной патологии и особенно при ее комбинации с ранней стадией болезни Альцгеймера. При КР с преобладанием нарушения зрительнопространственных функций в последующем чаще всего происходит трансформация в деменцию с тельцами Леви.

Модифицируя методику исследования ВПСС введением дополнительных стимулов, можно анализировать пространственновременные параметры когнитивномнестических процессов, выявить их нарушения на ранних стадиях, определить ранние диагностические биомаркеры КР, сделать выводы о профиле когнитивной дисфункции. Оценка нейрофизиологического профиля ранних КР может облегчить последующую нозологическую квалификацию заболевания, позволяет разработать стратегии фармакологического нейрокогнитивного лечения, предупреждающие развитие дементного синдрома при заболеваниях головного мозга [2–7, 11].

Легкие КР:

— умеренные нейродинамические нарушения, ослабление концентрации внимания и нарушение одной из когнитивных функций;

— селективное снижение амплитуды, изменение формы и удлинение латентности Р300 не более 1 s;

— используется монотерапия предшественниками ацетилхолина (цитиколин, холина альфосцерат).

Умеренные КР:

— нейродинамические нарушения и расстройства регуляторных функций, умеренные мнестические нарушения;

— общее снижение амплитуды, изменение формы, особенно Р3b, удлинение латентности комплекса Р300, селективная девиация пика N400 не более 2 s;

— используются средства, указанные выше, и антихолинэстеразные средства (ипидакрин), антагонисты глутаматных рецепторов (мемантин).

Тяжелые КР:

— множественный когнитивный дефицит с нарушением повседневной деятельности и социальной адаптации;

— тотальное снижение амплитуды с нарушением формы, девиантные пики N100, MMN, Р250–270; Р300, Р3а, Р3b; N400; Р500–Р800;

— используется центральный ингибитор холинэстеразы (донепезил);

— при паркинсоническом синдроме — дофаминергическое средство (аматадин);

— сочетание нейрокогнитивных и нейротрофических препаратов.

Представленные клиникоанатомические и нейрофизиологические данные с использованием мультифокальных вызванных потенциалов, связанных с событием, открывают новые возможности для получения более глубоких знаний в патофизиологических механизмах и выявлении профиля КР при различных заболеваниях головного мозга. Это приведет к лучшему пониманию когнитивной системы и вкладу церебральных структур в формирование познавательного дефицита, внимания и нарушений памяти. Дальнейшие исследования будут способствовать разработке комплекса чувствительных нейрофизиологических, нейровизуализирующих и биохимических маркеров, которые помогут идентифицировать ранние и селективные когнитивные расстройства при заболеваниях головного мозга; обеспечат клиницистов новым инструментом в оценке тяжести КР, дифференциации распространенности патологического процесса, в том числе и на клинически «немых» стадиях, возможностью подбора дифференцированной терапии мониторинга и прогностическими данными.

Повышение эффективности ранней диагностики и терапии КР при заболеваниях нервной системы будет способствовать улучшению качества жизни и социальной адаптации больных.

. Какой компонент вызванных потенциалов отражает семантическое рассогласование?

Отрицательный компонент N 400 семантического вызванного потенциала отражает семантическое рассогласование.

мс - «волна рассогласования», амплитуда которой отражает смысловое несоответствие понятий, - например, визуальное предъявление фразы, последнее слово которой вступает в противоречие с содержанием начала фразы, и след, оставленный последним словом, взаимодействуют, вызывая реакцию тем большую, чем больше различие этих семантических элементов. Эта закономерность проявляется как при зрительных, так и при акустических предъявлениях сигналов. Компонент является специфическим семантическим ответом, поскольку синтаксические различия в начале и в конце фразы вызывали положительную волну Р600, т.е. семантический вызванный потенциал является результатом смены семантического содержания.

Список литературы

1. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. — Таганрог: ТРТУ, 1997. — 252 с.

2. Гончарова Я.А., Евтушенко С.К., Симонян В.А., Евтушенко И.С., Филимонов Д.А., Морозова А.В. Опыт применения мемантина в терапии когнитивных расстройств при различных органических заболеваниях нервной системы // Международный неврологический журнал. — 2011. — № 2(40). — С. 4754.

3. Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Шестова Е.П., Трибрат А.А., Морозова А.В. Нарушение когнитивных функций у детей: нейрофизиологическая оценка и коррекция // Межд. неврол. журн. — 2010. — № 1(31). — С. 6470.

4. Евтушенко С.К., Москаленко М.А. Рассеянный склероз у детей (клиника, диагностика, лечение) // Рук. для врачей. — К., 2009. — С. 120155.

5. Євтушенко С.К., Морозова Т.М., Луцький І.С., Омельяненко А.А., Шестова О.П., Сімонян В.А., Грищенко А.Б., Морозова Г.В. Помірні когнітивні розлади судинного генезу — клінікоінструментальна діагностика. — К., 2010. — 28 с.

6. Евтушенко С.К., Симонян В.А., Гончарова Я.А., Морозова А.В., Филимонов Д.А. Дифференциальная диагностика постинсультных когнитивных расстройств с помощью исследования длиннолатентных вызванных потенциалов, связанных с событием (ВПСС) // Вестник неотложной и восстановительной медицины. — 2010. — Т. 11(прил.). — С. 7684.

7. Євтушенко С.К., Морозова Т.М., Омельяненко А.А., Шестова О.П., Луцький І.С., Сімонян В.А., Грищенко А.Б., Євтушенко О.С., Морозова Г.В., Прохорова Л.М. Нейрофізіологічна діагностика і лікування когнітивних розладів при захворюваннях головного мозку у дітей. — Донецьк, 2010. — 32 с.

8. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Нарушение памяти: Справ. рук. для врачей. — М.: ГЭОТАРМЕД, 2003. — 160 с.

9. Иваницкий А.М. Сознание и мозг // В мире науки. — 2005. — № 11.

10. Кропотов Ю.Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и нейротерапия. — М.: ГЭОТАРМЕД, 2009. — 352 с.

11. Левин О.С. Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии: справочник. — М.: МЕДпрессинформ, 2009. — 352 с.

12. Сэндерски А., Карпеш А., Карпеш Л., Скаржиньски Х. Эндогенные потенциалы мозга — объективный инструмент для оценки процесса понимания речи. I. Потенциал семантический (смысловой) N400 // Вестник оториноларингологии. — 2009. — № 4. — С. 7274.

13. Agosta F., Henry R.G., Migliaccio R., Neuhaus J., Miller B.L., Dronkers N.F., Brambati S.M., Filippi M., Ogar J.M., Wilson S.M., GornoTempini M.L. Language networks in semantic dementia // Brain. — 2010. — № 133. — Р. 286299.

14. Arruda J.E., Amoss R.T., Kizer L.D., Coburn, K.L. The P2 visual evoked potential and the diagnosis of probable Alzheimer’s dementia: A psychometric study // International Journal of Psychophysiology. — 2002. — № 45. — Р. 153.

15. Badre D. Cognitive control, hierarchy, and the rostro — caudal organization of the frontal lobes // Trends Cogn. Sci. — 2008. — Vol. 12, № 5. — Р. 193200.

16. Badre D., D’Esposito M. Functional magnetic resonance imaging evidence for a hierarchical organization of the prefrontal cortex // J. Cogn. Neurosci. — 2007. — № 19. — Р. 20822099.

17. Badre D., Wagner A.D. Computational and neurobiological mechanisms underlying cognitive flexibility // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. — 2006. — № 103. — Р. 71867191.

18. Barry R.J., Rushby J.A. An orienting reflex perspective on anteriorisation of the P3 of the eventrelated potential // Experimental Brain Research. — 2006. — № 173. — Р. 539545.

19. Barry R.J., Clarke A.R., McCarthy R., Selikowitz M., Brown C.R., Heaven P.C. Eventrelated potentials in adults with AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder: an investigation using an intermodal auditory/visual oddball task // Int. J. Psychophysiol. — 2009. — № 71. — Р. 124131.

20. Barton J.J.S., Hanif H., Ashraf S. Relating visual to verbal semantic knowledge: the evaluation of object recognition in prosopagnosia // Brain. — 2009. — № 132. — Р. 34563466.

21. Bechtereva N.P., Abdullaeva Y.G. Depth electrodes in clinical neurophysiology: neuronal activity and human cognitive function // International Journal of Psychophysiology. — 2000. — № 37. — Р. 1129.

22. Bekker E.M., Kenemans J.L., Verbaten M.N. Electrophysiological correlates of attention, inhibition, sensitivity and bias in a continuous performance task // Clinical Neurophysiology. — 2004. — № 115. — Р. 20012013.

23. Baldeweg T., Klugman A., Gruzelier J.H., Hirsch S.R. Impairment in frontal but not temporal components of mismatch negativity in schizophrenia // Int. J. Psychophysiol. — 2002. — № 43. — Р. 11122.

24. Band G.P.H., Ridderinkhof K.R., van der Molen M.W. Speedaccuracy modulation in case of conflict: the roles of activation and inhibition // Psychological Research. — 2003. — № 67. — Р. 266279.

25. Boehma S.G., Sommera W., Lueschowb A. Correlates of implicit memory for words and faces in eventrelated brain potentials // International Journal of Psychophysiology. — 2005. — № 55. — Р. 95112.

26. Bregadze N., Lavric A. ERP differences with vs. without concurrent fMRI // International Journal of Psychophysiology. — 2006. — № 62. — Р. 5459.

27. Budson A.E., Price B.H. Memory dysfunction // N. Engl. J. Med. — 2005. — № 352. — Р. 6929.

28. Chapman R.M., Nowlis G.H., McCrary J.W., Chapman J.A., Sandoval T.C., Guillily M.D., Gardner M.N., Reilly L.A. Brain eventrelated potentials: diagnosing earlystage Alzheimer’s disease // Neurobiol. Aging. — 2007. — № 28. — Р. 194201.

29. Corbett F., Jefferies, Ehsan S., Lambon M.A. Different impairments of semantic cognition in semantic dementia and semantic aphasia: evidence from the nonverbal domain // Brain. — 2009. — № 132. — Р. 25932608.

30. Coulson S., Federmeier K., Van Petten C., Kutas M. Right hemisphere sensitivity to word and sentence level context: evidence from eventrelated brain potentials // J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cogn. — 2005. — № 31. — Р. 12947.

31. Crescentini C., Shallice T., Del Missier F., Macaluso E. Neural correlates of episodic retrieval: An fMRI study of the partlist cueing effect // NeuroImage. — 2010. — № 50. — Р. 678692.

32. D’Arcy R.C.N., Service E., Connolly J.F., Hawco C.S. The influence of increased working memory load on semantic neural systems: a highresolution eventrelated brain potential study // Cogn. Brain. Res. — 2005. — № 22. — Р. 17791.

33. Daltrozzo J., Wioland N., Mutschler V., Kotchoubey B. Predicting coma and other low responsive patients outcome using eventrelated brain potentials: a metaanalysis // Clin. Neurophysiol. — 2007. — № 118. — Р. 60614.

34. Olof Edhag and Project Group. Dementia — Etiology and Epidemiology. — A Systematic Review. — 2008. — V. 1. — 516 p.

35. Olof Edhag and Project Group Dementia — Diagnostic and Therapeutic Interventions. — A Systematic Review. — 2008. — V. 2. — 554 p.

36. Démonet J.F., Taylor M.J., Chaix Y. Developmental dyslexia // Lancet. — 2004. — № 363. — Р. 145160.

37. Drenhaus H., Graben P., Saddy D, Frisch S. Diagnosis and repair of negative polarity constructions in the light of symbolic resonance analysis // Brain. Lang. — 2006. — V. 96, № 3. — Р. 255268.

38. Duncan C.C., Barry R.J., Connolly J.F., Fischer C., Michie P.T., Näätänen R., Polich J., Reinvang I., Petten C.V. Eventrelated potentials in clinical research: Guidelines for eliciting, recording, and quantifying mismatch negativity, P300, and N400 // Clinical. Neurophysiology. — 2009. — V. 120. — Р. 18831908.

39. Durston S., Thomas K.M., Worden M.S., Yang Y., Casey B.J. The effect of preceding context on inhibition: an eventrelated fMRI study // NeuroImage. — 2002. — № 16. — Р. 449453.

40. Fabiani M., Gratton G., Federmeier K.D. EventRelated Brain Potentials // Methods, Theory and Applications. In: Handbook of Psychophysiology / Еd. by J. Cacioppo T., Tassinary L.G., Berntson G.G. — 3rd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — Р. 85119.

41. Folstein J.R., Van Petten C. Influence of cognitive control and mismatch on the N2 component of the ERP: a review // Psychophysiology. — 2008. — № 45. — Р. 152170.

42. Frischa S., Kotzb S.A., von Cramonb D.Y., Friedericib A.D. Why the P600 is not just a P300: the role of the basal ganglia // Clinical. Neurophysiology. — 2004. — № 114. — Р. 336340.

43. Friederici A.D., Kotz S.A., Werheid K., Hein G., von Cramon Y.D. Syntactic comprehension in Parkinson’s Disease: investigating early automatic and late integrational processes using eventrelated brain potentials // Neuropsychology. — 2003. — № 17. — Р. 13342.

44. Friederici A.D., Hahne A., von Cramon D.Y. Firstpass versus secondpass parsing processes in a Wernicke’s and a Broca’s aphasic: electrophysiological evidence for a double dissociation // Brain. Lang. — 1998. — № 62. — Р. 31141.

45. Friedrich M., Friederici A.D. Early N400 development and later language acquisition // Psychophysiology. — 2006. — № 43. — Р. 112.

46. Fischer C., Luaute J., Nemoz C., Morlet D., Kirkorian G., Mauguiere F. Improved prediction of awakening or nonawakening from severe anoxic coma using treebased classification analysis // Crit. Care Med. — 2006. — № 34. — Р. 15204.

47. Freunberger R., Klimiesch W., Doppelmayr M., Holler Y. Visual P2 component is related to theta phaselocking // Neuroscience Letters. — 2007. — № 426. — Р. 181186.

48. Frisch S., Schlesewsky M., Saddy D., Alpermann A. The P600 as an indicator of syntactic ambiguity // Cognition. — 2002. — № 85. — Р. 8392.

49. Garavan H., Hester R., Murphy K., Fassbender C., Kelly C. Individual differences in the functional neuroanatomy of inhibitory control // Brain. Research. — 2006. — № 1105. — Р. 130142.

50. Golob E.J., Irimajiri R., Starr A. Auditory cortical activity in amnestic mild cognitive impairment: relationship to subtype and conversion to dementia // Brain. — 2007. — № 130. — Р. 74052.

51. GonzálezGarrido A.A., RamosLoyo J., LópezFranco A.L., GómezVelázquez F.R. Visual processing in a facial emotional context: An ERP study // International Journal of Psychophysiology. — 2009. — № 71. — Р. 2530.

52. Hazy T.E. et al. Towards an executive without a homunculus: computational models of the prefrontal cortex/basal ganglia system. Philos. Trans. R. Soc. Lond. // Biol. Sci. — 2007. — № 362. — Р. 16011613.

53. Hicks B.M., Bernat E., Malone S.M., Iacono W.G., Patrick C.J., Krueger R.F. Genes mediate the association between P3 amplitude and externalizing disorders // Psychophysiology. — 2007. — № 44. — Р. 98105.

54. Jentzsch I., Sommer W. Sequencesensitive subcomponents of P300: topographical analyses and dipole source localisation // Psychophysiology. — 2001. — № 38. — Р. 607621.

55. Jung J., Morlet D., Mercier B., Confavreux C., Fischer C. Mismatch negativity (MMN) in multiple sclerosis: an eventrelated potentials study in 46 patients // Clin. Neurophysiol. — 2006. — № 117. — Р. 8593.

56. Karakaş H.M., Karakaş S., Özkan Ceylan A., Tali E.T. Recording eventrelated activity under hostile magnetic resonance environment: Is multimodal EEG/ERPMRI recording possible? // International Journal of Psychophysiology. — 2009. — № 73. — 123132.

57. Kester M.I., Scheltens P. Dementia // Neurology in Practice. — 2009. — № 9. — Р. 241251.

58. Kim A.S.N., Vallesi A., Pictona T.W., Tulving E. Cognitive association formation in episodic memory: Evidence from eventrelated potentials // Neuropsychologia. — 2009. — № 47. — Р. 31623173.

59. Knight D.C., Waters N.S., Bandettini P.A. Neural substrates of explicit and implicit fear memory // Neuro Image. — 2009. — № 45. — Р. 208214.

60. Koechlin E., Summerfield C. An information theoretical approach to prefrontal executive function // Trends. Cogn. Sci. — 2007. — № 11. — Р. 229235.

61. Koechlin E. et al. The architecture of cognitive control in the human prefrontal cortex // Science. — 2003. — № 302. — Р. 11811185.

62. Kujala A., Näätänen R. Auditory environment and change detection as indexed by the mismatch negativity (MMN). In: Polich J., editor. Detection of change: eventrelated potential and fMRI findings. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. — 2003. — Р. 122.

63. Kutas M., Federmeier K.D. Electrophysiology reveals semantic memory use in language comprehension // Trends. Cogn. Sci. — 2000. — № 4. — Р. 46370.

64. Langeslaga S.J.E., Morganb H.M., Jacksonb M.C., Lindenb D.E.J., Van Strien J.W. Electrophysiological correlates of improved shortterm memory for emotional faces // Neuropsychologia. — 2009. — № 47. — Р. 887896.

65. Maganioti A.E. Principal component analysis of the P600 waveform: RF and gender effects // Neurosci Lett. — 2010. — № 478. — Р. 1923.

66. Marchand Y., Lefebvre C., Connolly J.F. Correlating digit span performance and eventrelated potentials to assess working memory // Int. J. Psychophysiol. — 2006. — № 62. — Р. 2809.

67. Mesulam M.M. Principles of behavioral and cognitive neurology. — Second edition. — NY: Oxford University Press, Inc., 2000.

68. Mostofsky S.H., Schafer J.G.B., Abrams M.T., Goldberg M.C., Flower A.A., Boyce A., Courtney S.M., Calhoun V.D., Kraut M.A., Denckla M.B., Pekar J.J. fMRI evidence that the neural basis of response inhibition is taskdependent // Cognitive Brain. Research. — 2003. — № 17. — Р. 419430.

69. Näätänen R., Paavilainen P., Rinne T., Alho K. The mismatch negativity (MMN) in basic research of central auditory processing: a review // Clin. Neurophysiol. — 2007. — № 118. — Р. 254490.

70. Naatanen R., Kujala T., Winkler I.N. Auditory processing that leads to conscious perception: A unique window to central auditory processing opened by the mismatch negativity and related responses // Psychophysiology. — 2011. — № 48. — 422.

71. Nieuwenhuis S., AstonJones G., Cohen J.D. Decision making, the P3, and the locus coeruleusnorepinephrine system // Psychol. Bull. — 2005. — № 131. — Р. 51032.

72. NúñezPeña M.I., Escera C. An eventrelated brain potential study of the arithmetic split effect // International Journal of Psychophysiology. — 2007. — № 64. — Р. 165173.

73. Odom J.V., Bach M., Brigell M., Holder G., McCulloch L., Tormene A.P. International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) standard for clinical visual evoked potentials. — 2009. — 17 р.

74. Olichney J.M., Morris S.K., Ochoa C., Salmon D.P., Thal L.J., Kutas M. Abnormal verbal event related potentials in mild cognitive impairment and incipient Alzheimer’s disease // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. — 2002. — № 73. — Р. 37784.

75. Olichney J.M. Patients with MCI and N400 or P600 abnormalities are at very high risk for conversion to dementia // Neurology. — 2008. — № 70. — Р. 176370.

76. Patel S.H., Azzam P.N. Characterization of N200 and P300: Selected Studies of the EventRelated Potential // Trends in Cognitive Sciences. — 2010. — V. 14, I. 6. — Р. 277290.

77. Patrick C.J., Bernat E.M., Malone S.M., Iacono W.G., Kruege R.F., McGue M. P300 amplitude as an indicator of externalizing in adolescent males // Psychophysiology. — 2006. — № 43. — Р. 8492.

78. Pekkonen E., Rinne T., Reinikainen K., Kujala T., Alho K., Näätänen R. Aging effects on auditory processing: an eventrelated potential study // Exp. Aging. Res. — 1996. — 22. — 17184.

79. Perrin F., GarciaLarrea L. Modulation of the N400 potential during auditory phonological/semantic interaction // Cogn. Brain. Res. — 2003. — № 17. — Р. 3647.

80. Picton T.W., Bentin S., Berg P., Donchin E., Hillyard S.A., Johnson R., Miller G.A., Ritter W., Ruchkin D.S., Rugg M.D., Taylor M.J. Guidelines for using human eventrelated potentials to study cognition: recording standards and publication criteria // Psychophysiology. — 2000. — № 37. — Р. 127152.

81. Polich J. Updating P300: an integrative theory of P3a and P3b // Clin. Neurophysiol. — 2007. — № 118. — Р. 212848.

82. Polich J., CoreyBloom J. Alzheimer’s disease and P300: review and evaluation of task and modality // Curr. Alzheimer. Res. — 2005. — № 2. — Р. 51525.

83. Polich J. P300 amplitude is determined by targettotarget interval University of Wollongong // Psychophysiology. — 2002. — 39. — 388396.

84. Polich J., Criado J.R. Neuropsychology and neuropharmacology of P3a and P3b // International Journal of Psychophysiology. — 2006. — № 60. — Р. 172185.

85. Porjesz B., Begleiter H., Wang K., Almasy L., Chorlian D.B. Stimus A.T.Linkage and linkage disequilibrium mapping of ERP and EEG phenotypes // Biol. Psychol. — 2002. — № 61. — Р. 22948.

86. Possin K.L. Visual spatial cognition in neurodegenerative disease // Neurocase. — 2010. — № 16. — Р. 466487.

87. Pourtois G., Schwartz S., Seghier M.L., Lazeyras F., Vuilleumier P. Neural systems for orienting attention to the location of threat signals: an eventrelated fMRI study // Neuroimage. — 2006. — № 31. — Р. 920933.

88. Russo P.M., De Pascalis V., Varriale V., Barratt E.S. Impulsivity, intelligence and P300 wave: An empirical study// International Journal of Psychophysiology // 2008. — № 69. — Р. 112118.

89. Rüsseler J., Becker P., Johannes S., Münte T.F. Semantic, syntactic, and phonological processing of written words in adult developmental dyslexic readers: an event related brain potential study // BMC Neuroscience. — 2007. — № 8. — Р. 5261.

90. Schacter D.L. The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers. — Boston, MA: Houghton Mifflin, 2001.

91. Schacter D.L., Wagner A.D., Buckner R.L. Memory systems of 1999. In: Tulving E, Craik FIM, eds. The Oxford handbook of memory. — New York: Oxford University Press, 2000. — Р. 62743.

92. Schienle A., Schäfer A. In search of specificity: Functional MRI in the study of emotional experience //

продолжение следует...

Часть 1 МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЕМ, В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

Часть 2 ВЫВОДЫ - МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЕМ, В РАННЕЙ

Часть 3 - МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЕМ, В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ

Комментарии

Оставить комментарий

Психофизиология

Термины: Психофизиология