Лекция

Центральные банки играют ключевую роль в управлении экономикой страны в мирное и военное время. Их действия могут значительно варьироваться в зависимости от этапа конфликта — до войны, во время войны и после войны.

Рассмотрим основные мероприятия на каждом этапе:

Укрепление валюты и резервов:

Контроль над инфляцией:

Подготовка к возможным санкциям:

Оценка финансовой системы:

Финансирование военных расходов:

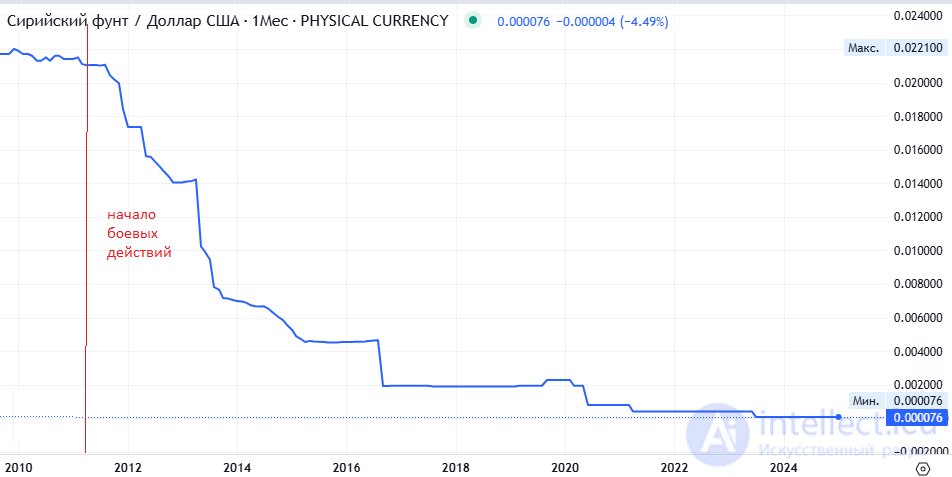

Контроль над валютным рынком:

Стабилизация банковской системы:

Контроль над ценами и инфляцией:

Обеспечение резервов:

Снижение военных расходов:

Восстановление доверия к валюте:

Развитие экономики:

Открытие экономики:

Управление инфляцией:

после второй мировой войны - денежная реформа в СССР 1947 года — конфискационная денежная реформа, проводившаяся с 16 по 29 декабря 1947 года. Реформа была направлена на изъятие огромного количества денежной массы, которое появилось у населения СССР во время Великой Отечественной войны с целью подготовки к отмене карточек (пайков) и введения свободной продажи потребительских товаров. Принято считать, что это была вторая по счету денежная реформа в СССР.

Денежная реформа была проведена в форме деноминации и конфискации. Одновременно с денежной реформой была отменена карточная система снабжения продовольственными и промышленными товарами. Новые банкноты относились к старым по номиналу 1:10. В то же время, новые единые цены взамен старых колхозных, коммерческих и пайковых были снижены не пропорционально, в отличие от реформы 1961 года, а в намного меньшем объеме (10—15 %), либо не снижались вовсе, а были повышены. По номиналу были обменяны только вклады в сберкассах в объеме до 3000 рублей. В ходе реформы обмен наличных денег проводился в течение одной недели, в отдаленных районах Крайнего Севера — в течение двух недель. По истечении срока обмена старые банкноты утратили силу. Реформа привела к значительному уменьшению денежной массы в экономике, а также серьезно ударила по уровню потребления советских людей

Денежная реформа в СССР 1922—1924 годов — денежная реформа, проведенная в РСФСР, — затем — в СССР, — направленная на обмен старых обесцененных рублей, — «совзнаков», — путем деноминации на новые и внедрения твердой, обеспеченной золотом валюты — червонца.

Гражданская война и политика «военного коммунизма» привели к гиперинфляции. Эмиссия денег резко возросла, поэтому из года в год рос дефицит бюджета (в 1920 году он составил 1055 млрд рублей), усилилось обесценение денег, которое вызвало у населения стремление превращать деньги в материальные ценности, что увеличило скорость их обращения, но еще больше — снижение их стоимости.

В 1921 году реальная стоимость 100 тыс. совзнаков равнялась стоимости одной дореволюционной копейки. В обращении находились царские кредитные билеты, пятаковки, «керенки», и «совзнаки», многочисленные суррогаты и местные выпуски. Страну поглощала натурализация хозяйственных отношений, ведущая к окончательному расстройству денежной системы. Была введена карточная система, что свидетельствовало о нарушении принципа эквивалентности обмена, когда деньги уже не могли нормально выполнять главную свою функцию — меру стоимости. На местных рынках появились натуральные эквиваленты (зерно, соль и др.), что подрывало финансовую базу государства. Оздоровление финансов было признано одним из элементов новой экономической политики. 10 октября 1921 года ВЦИК принял декрет «О мерах по упорядочению финансового хозяйства». Основную роль в оздоровлении финансов должен был сыграть Государственный банк, заново основанный 12 октября 1922 года.

Эти мероприятия зависят от масштаба конфликта, экономической структуры страны и ее международных связей. Центральные банки адаптируют свои стратегии в зависимости от текущих вызовов, чтобы минимизировать ущерб для экономики и ускорить восстановление.

Комментарии

Оставить комментарий

Военная экономика

Термины: Военная экономика