Лекция

Это продолжение увлекательной статьи про средства контроля диагностических качеств психологических тестов.

...

систематическая проверка учебников и учебных программ, а также консультации со специалистами-методистами, хорошо осведомленными с содержанием конкретной отрасли учебной программы. На базе собранной таким образом информации составляется спецификация теста, где указываются темы, подлежащих тестированию, конечные цели, на которые направлено изучение конкретных тем, а также относительный вес каждой из тем по достижению цели обучения. Спецификация теста и является обоснованием подбора конкретных задач. Эти задачи снова оцениваются экспертами по принципу их близости к реальным требованиям. Эксперты определяют окончательное суждение о том, представляет тест существенные навыки и знания исследуемой области обучения.

В случаях анализа валидности содержания достаточно широко используются экспертные оценки. Благодаря этому процедура определения валидностии содержания подходит к анализу критериальной валидности (см. 2.2). Но существенной разницей между указанными типами валидности является то, что экспертные суждения при исследовании содержания принадлежат к самому теста, в то время, как в случае критериальной валидизации такие оценки представляются в соответствии с испытуемых.

Экспертное исследование адекватности содержания заданий теста при валидизации может дополняться дополнительными эмпирическими процедурами. Так, можно проверить в какой степени изменяются показатели теста у учащихся, которые только приступают к изучению какой-то области знаний, и в тех, которые уже имеют значительный опыт изучения предмета. В последнем случае результаты теста, конечно, будут значительно лучше, но при условии, что этот тест действительно отражает существенные составные части учебного предмета. Такая процедура, в свою очередь, сближает валидизация по содержанию процедуре определения конструктной валидности (см. 2.3), что осуществляется с помощью критерия возрастной дифференциации. Заметим: значение этого критерия при анализе содержания заключается не в идентификации конструкта, что влияет на ответы, а только в утверждении или отклонении определенных гипотез, обусловили выбор того или иного состава задач, их сложность, последовательность размещения в материале теста и тому подобное.

Вместе с тестами достижений анализ содержания выступает как одна из ведущих форм валидизации критериально ориентированных тестов, методов профессионального отбора.

При валидизации тестов личности и тестов способностей критерии валидности содержания имеют ограниченное использование и употребление лишь на начальных этапах сдачи теста. Методики исследования личности зачастую не имеют достаточной сходства по исследуемой сферы поведения в такой степени, как в случае тестов достижения. Ответы на вопросы анкеты, опросника, данные проективных исследований лишь косвенно позволяют судить о реальной деятельности индивида. Проявление свойств личности, а также реализация способностей имеют индивидуализированный характер. При выполнении теста способностей эффективное решение задач может достигаться за счет логического мышления, механической памяти, психомоторной подвижности и тому подобное. Результат может достигаться различными путями и средствами. К тому же тесты способностей напрямую не связанные с изучением конкретных отраслей знания, а также с освоением конкретного жизненного и профессионального опыта.

Следовательно, значение процедур определения валидности теста по содержанию приобретает важность среди других видов валидности благодаря обязательному использованию при разработке тестов достижений и критериально ориентированных тестов, которые, по мнению А.Анастази (1982), составляют одну из самых перспективных отраслей прикладной психологической диагностики.

Критерий эмпирической валидности объединяет совокупность различных характеристик валидности теста определяются с помощью сравнительно-статистического метода. Эмпирическая валидность охватывает критериальную валидность и две ее разновидности - текущую и прогностическую, а также конструктной валидность.

Как уже отмечалось, при определении валидности содержания анализ качеств теста в основном производится с помощью качественных процедур, анализа информации дескриптивными методами при привлечении экспертов и других источников информации с целью суждения о степени совпадения заданий теста и содержания исследуемой психологического свойства. При определении эмпирической валидности всегда прибегают к средствам статистического корректировки и факторизации сравниваемых данных. Чаще всего осуществляется корреляционная анализ степени связи оценок контролируемого теста и показателей, отражающих некий внешний (независимый от самого психологического теста) параметр исследуемой психологической качества. Такая процедура типичная для определения критериальной валидности теста. При выяснении дискриминативнои и конвергентной конструктной валидности конечно прибегают к сравнению показателей контролируемого теста оценкам другого психологического теста, валидность которого уже известна (см. 2.2.3). Понятно, что при употреблении статистических средств анализа главными показателями, раскрывающие сущность валидности, становятся коэффициенты корреляции, то есть количественные коэффициенты валидности (особенности интерпретации коэффициентов валидности подробнее будут рассмотрены в разделе 2.3).

Ли самой распространенной процедурой определения эмпирической валидности психологического теста является исследование критериальной валидности. Главной проблемой в сравнении данных теста с независимым показателем (критерием) исследуемого качества является рациональный подбор этого критерия; по этим причинам рассмотрение критериальной валидности целесообразно начать вопросом о самом независимый критерий, содержание этого понятия, средства его отбора.

Критерием валидизации может быть какая-то непосредственная и независимая от теста валидизуеться, мера, прямо или косвенно отражает психическую свойство, личностные качества, проявления поведения, успешность деятельности и тому подобное. Иными словами, критерий валидизации - это показатель какой-то психической свойства, измеряется тестом, но полученный любым другим, отличным от котрольованого теста путем.

В практической психологической диагностике в качестве критерия валидизации чаще всего используют такие виды информации:

Разновидности критериев валидизации могут быть вообще разделены на объективные (независимые от субъективных оценок, суждений людей), и субъективные критерии. Последние, к сожалению, чаще всего используют в практике критериальной валидизации психодиагностических методик. К таким критериям можно отнести академические оценки, характеристики характера и поведения личности, взглядов, отношений с другими людьми и т.д., которые выносятся экспертами (педагогами, врачами, руководителями производства, психологами и другими специалистами). Чаще всего эксперт осуществляет оценивания какой свойства с помощью специально разработанной шкалы. Объективизация экспертных критериев валидизации достигается за счет увеличения количества экспертов.

Известны четыре наиболее распространенные методы экспертной валидизации.

1. Коллективная оценка.

Используя этот метод, эксперты вместе оценивают объект с помощью специальной шкалы. Подбор градации оценочных шкал чаще всего осуществляется по принципу привычности оценок для эксперта. Так, для учителей удобным является оценка по пятибалльной шкале. Условием метода коллективной оценки является разработка компромиссного решения относительно исследуемого объекта. В общественной жизни такой метод изобретение решений является едва ли не самым распространенным (собрания, конференции и т.д.), но при таком способе оценки результаты преимущественно зависят от личностей и группового взаимодействия экспертов.

2. Средневзвешенная оценка.

При таком подходе каждого подопытного также оценивает группа экспертов, но ни одному из них неизвестные суждения о качестве объекта, которые выносятся другими экспертами. После окончания оценивания выводы экспертов усредняются.

3. Метод ранжирования.

При таком подходе группа вместе или независимо друг от друга размещают качестве подопытного в несколько групп "по принципу роста или снижения проявления того или иного качества. Вместо группировки могут состоять ранговые списки. Согласно первым методами оценивания окончательные суждения устанавливаются путем компромисса, или средневзвешенная.

4. Парные сравнения

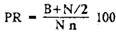

При определении рангового места эксперты нередко встречаются со сложностью идентификации проявления исследуемого признака и квалификации ее проявления согласно градациями шкалы. Такие трудности особенно характерны для случаев оценки малодифференцированных признаков (или этот человек доброй, умной, счастливой и т.п.) или низкой квалификации и нехватки опыта оценивания другого человека в самих экспертов. В этих обстоятельствах существенные преимущества имеет метод парного сравнения. Задача экспертов состоит из процедур парного сравнения объектов по альтернативным признакам ( «подвижный спокойный», «веселый-грустный»). Возможен другой вариант альтернативного распределения. Тогда вся группа испытуемых распределяется на пары (так, как это делается в социометрической таблице) и определяется, у кого из данной пары исследовано качество проявляется сильнее. Показателем рангового места данного подопытного является количество выборов его в данных всех экспертов. Этот показатель может учитывать количество экспертов и объектов, а также обличуватись в процентах. Для такого подсчета используют формулу Д. Гилфорда,%:

где В - количество выборов; n - количество объектов сравнения; N - количество экспертов.

Выбор критерия валидизации является очень ответственным этапом конструирования и валидизации теста. Одним из самых сложных вопросов является определение степени обобщенности критерия, подбирается. Чем сложнее исследуемая психологическое качество, тем шире и узагальненишим должен быть критерий. Например, при обосновании теста общего интеллекта критерий валидизации можно использовать эффективность учебной, производственной или научной деятельности субъекта в целом; при валидизации методики измерения «экстраверсии - интраверсия» - экспертные оценки таких характеристик личности, как интенсивность общения, социальная ответственность, эмоциональность и др. Более узкие и частные критерии используются в процедурах обоснования тестов, ориентированных на измерение уровня конкретных профессиональных занятий и умений - таких, как мануальная ловкость, числовая память и тому подобное. Круг избранных критериев плотно согласуется со сферой психологических явлений, охватываемых тестом, однородностью (гомогенность) задач методик, конкретностью и однозначностью интерпретации результатов. Чем узагальненишим будет критерий валидизации, тем ризнориднишимы (гетерогенными) могут быть задания теста, тем многозначительнее будет интерпретация результатов теста.

В реальной практической деятельности успех или неудача человека в любой определяется не каким-то изолированным фактором, а целым рядом объединенных факторов, определяющих ее способность или неспособность. Поэтому каждый критерий валидизации по своей сути является многокомпонентным. Так, во время валидизации теста интеллекта не следует ограничиваться лишь общими показателями будущей деятельности человека. Нужно также учесть особенности склонностей, интенсивность самообучения, некоторые особенности поведения, склад характера и тому подобное.

Из приведенных видов информации, составляют критерии валидизации, академические оценки преимущественно используются при валидизации тестов интеллекта; производственные показатели в критериальной деятельности - при валидизации тестов, применяемых для профессионального отбора и профессиональной ориентации; клинические диагнозы и консультации специалистов - при обосновании некоторых специальных опросников, которые чаще всего »употребляются в клинической психодиагностике; при валидизации опросников личности чаще всего используют экспертные оценки черт поведения и эмоционально-волевой сферы.

В критериальной валидностью понимают комплекс характеристик эмпирической валидности, которые раскрывают степень согласованности результатов исследуемого теста с независимыми критериями, отражающими состояние измеряемой психологического свойства. Исходная валидность включает комплекс связей оценок теста с текущим состоянием исследуемого психологического явления, а также связь результатов теста с более или менее отдаленным состоянием. В последнем случае тестовые оценки сравнивают с критериями валидизации в будущем, характеризующие развитие психологической особенности через определенный промежуток времени после тестирования. Таким образом исследуют не только имеющуюся диагностическую ценность теста, но и способность предвидеть перспективы развития психологического феномена. Итак, в рамках критериальной валидности можно выделить так называемую диагностическую (текущую) и прогностическую валидности. В случае характеристики текущей критериальной валидности изучение корреляции оценок теста с независимыми критериям осуществляется параллельно с обследованием. Показатели корреляции указывают на степень репрезентации ведущих факторов исследуемого психологического явления в тестовых результатах. Прогностическая исходная валидность может отражать как совпадение прогноза, сделанного на основании данных теста, с реальным положением исследуемого явления через некоторое время, так и указывать на интервал времени, в котором прогноз теста может считаться валидным и научно обоснованным.

Специфические качества текущей и прогностической валидности мы будем рассматривать далее, а сейчас будет целесообразным, на наш взгляд, остановиться на типичных подходах к изучению критериальной валидности.

Самые эффективные результаты имеет исходная валидизация, осуществляемой по методу контрастных групп, который заключается в использовании сложного гипотетического критерия, в котором отражается комплексное воздействие множества факторов. Например, в случае валидизации теста интеллекта тестовые оценки детей с отставанием в умственном развитии могут совпадать с такими же показателями нормальных школьников этого же возраста. Множество факторов, что обусловливает переход ребенка в специальный учебного заведения для лиц с недостаточным психическим развитием (комплексный гипотетический фактор), как раз и является критерием валидизации. Аналогично исходная валидность опросника личности для измерения «уровня невротизации» определяется на основании сравнения результатов измерения у пациентов, страдающих неврозами, и практически здоровых. Здесь гипотетическим фактором выступает множество качеств, что приводит заболевания неврозами. Комплексность подхода к характеристике критериальной валидности методом контрастных групп, подобранных на основе гипотетического фактора, приближает эту процедуру к определению конструктной валидности (см. 2.2.3).

С точки зрения практической валидизации теста эффективнее сопоставления результатов теста с частичными критериальными мерами существенных элементов изучаемой деятельности или свойства. Так, тест определения профессиональных способностей конторского служащего может включать анализ грамотности письма, арифметических навыков, комбинаторного мышления, навыков делового общения, способностей ведения деловой документации. Валидность такого сложного по характеру заданий теста может быть определена с помощью рассмотренного ранее критерия гипотетической «успешности трудовой деятельности». Более точным и правильным при определении валидности будет сравнение результатов теста с критериальными мерами частных способностей. Информация о текущей или прогностическую валидность, что определяется с помощью частичного критерия, составляет характеристику так называемой синтетической валидности. Процесс синтетической валидизации состоит из детального анализа тестируемой деятельности с целью выявления ее существенных составляющих, определение удельного веса каждого из элементов в комплексном гипотетическом критерии деятельности. Такой подход позволяет применить не только корреляционный статистический анализ, но и более сложные и информативные средства факторного и регрессионного анализов.

Исходная валидизация теста может осуществляться на базе критерия, отражает состояние исследуемой качества в прошлом (ретроспективная валидизация). С помощью такого приема показатели теста интеллекта могут сопоставляться с критериальными сведениям еще во времена детства (информация от родителей об особенностях психического развития ребенка, характеристики поведения, академические оценки в начальной школе и т.д.). В этом случае можно с определенными допущениями принять гипотезу: если человек с детства развивалась успешно, то и в последующие годы психическое развитие ее будет несколько опережать средние показатели. Заметим благодаря определенному субъективизма ретроспективных оценок такое средство валидизации является вспомогательным и используется в случаях недостаточности валидизации теста по текущему или прогностическим критерием.

Итак, суть критериальной валидности объединяет две группы сведений о тест: характер и степень связи показателей методики с существующим положением исследуемого качества и прогноз этой связи на будущее. Существуют определенные особенности в понимании и определении этих двух видов критериальной валидности. Остановимся на них подробнее.

Текущая (диагностическая, конкурентная) валидность. В широком смысле текущая валидность означает способность теста различать испытуемых на фоне какой-то диагностического признака, что составляет объект исследования в данной методике (например, согласно уровню общих способностей, навыков вербального интеллекта, уровнем достижений, экстраверсии и т.д.).Благодаря этому среди терминов, являются синонимами текущей валидности, является и определение ее как диагностической.

В более узком смысле текущая валидность - это установление соотношения между показателем теста валидизуеться, и независимым критерием, отражает состояние исследуемого феномена в соответствии со временем, когда проводилось тестирование.

Своеобразным показателем, раскрывает суть текущей валидности является подборка сведений о том, насколько удобным и экономичным является имеющийся тест в пориичянни информации об исследуемой качество, полученной от других источников (наблюдение, анализ объективных данных, контрольные испытания, экспертная оценка и др ). На этом свойстве текущей валидности раз и указывает термин «конкурентная валидность». Конкуренция заключается в том, что благодаря показателям диагностической валидности решается вопрос: что может быть проще и целесообразнее - провести обследование членов бригады с помощью теста профессиональных достижений или проанализировать традиционные показатели - такие, как качество работы, удовлетворенность, текучесть кадров.

Критерий текущей валидности - один из ведущих в характеристике валидности любой психодиагностической методики, но высокие требования к текущей валидности относятся в клинических тестах, ориентированных на уточнение дифференциального диагноза, скрининговых методик для предварительного отсева выборок испытуемых, тестов достижений, методик для измерения общих и специальных способностей. Ведущим средством определения диагностической валидности и до сих пор остается метод контрастных групп с последующим статистическим анализом степени сходимости результатов тест; с текущим независимым критерием.

Прогностическая валидность. Прогностическая валидность - комплекс информации о методику, раскрывает степень точности и обоснованности суждения о состоянии психического свойства, которая диагностируется на основе результатов теста через некоторое время после измерения. Прогностическая валидность отражает интервал времени, на который остается действительным суждения о состоянии психологического свойства, вынесенное на основании анализа показателей теста. Сведения о прогностическую валидность имеют непосредственное отношение к раскрытию предполагаемой потенции методики, закономерностей экстраполяции результатов обследования на будущее.

В качестве критерия валидизации при определении прогностической валидности могут использоваться показатели поведения и способностей человека, сдвинутые во времени относительно срока тестирования. При сравнении прогностической и текущей валидности следует принимать во внимание то, что наряду с сходимостью принципов критериальных сопоставлений в первом и втором случаях анализ прогностических характеристик теста намного сложнее проблемой. Точность прогноза, что делается на основании тестовых результатов, имеет обратную зависимость от срока прогнозирования. Обоснование удаленной экстраполяции данных теста требует учета значительно большего числа факторов, чем при квалификации диагностической силы теста. К тому же во время срока, задается для валидизации, эти факторы могут интенсивно изменяться, ход их изменений может попасть под возрастные особенности развития психических явлений.

С очень большим трудом связано определение прогностической валидности для тестов, ориентированных на измерение комплексных свойств и видов деятельности, сложных психологических конструктов - таких, как общие способности, интегративные качества личности, уровне достижений в учебной и профессиональной деятельности и тому подобное. Развитие этих психологических свойств, во многом зависит от приобретенных знаний и навыков, может в корне меняться в зависимости от обстоятельств жизни и деятельности индивида. Особую проблему представляет собой прогноз деятельности, состоящий из элементов, находящихся в сложной динамике в возрастном развитии. Так, при прогнозировании достижений в овладении чтением на первых этапах обучения ведущим показателем является скорость чтения. С улучшением навыки чтения главной характеристикой становится уровень понимания текста, развитие которого становится доминирующим в обучении. С этого момента методика, основанная только на темповых показателях, теряет прогностическое значение, поскольку базируется на уже пройденных ступенях развития деятельности.

В случаях диагностики эффективности обучения младших школьников в комплексе показателей, на которые может опираться прогноз, большое место занимает механическая память. В старших классах прогностическое значение этого показателя заметно снижается, уступая организованной по содержанию памяти, аналитическом усвоению знаний. Приведенные примеры указывают на необходимость углубленного анализа психологических конструктов, лежащих в основе тестов, понимание их развития, четкого представления о значении изучаемых, для будущей критериальной деятельности. Необходимость такого анализа также приближает процедуру определения прогностической валидности к анализу валидности конструктной.

При удаленном критериальном сопоставлении существует риск получить неадекватную представление о прогностическую валидность, если при повторной критериализации употребляться устаревший условий. Так, объективный показатель профессиональной деятельности на удаленном сопоставления может оказаться слишком простым. Например, тест достижений при анализе его диагностической валидности сопоставлялся с успешностью выполнения простейшей производственной операции, с той или иной степени успешности выполняла в начале освоения профессии вся группа испытуемых из выборки валидизации. Если во время удаленной валидизации мы сопоставлять результаты тестирования при приеме на обучение с показателями выполнения работы после определенной профессиональной подготовки, то начальная операция, которая служила критерий перед обучением, теперь станет очень простой, с ней хорошо справляться почти все испытуемые из выборки валидизации. Понятно, что более правильным будет сравнение с новым уровнем независимого критерия. Это даст надежную дисперсию успехов испытуемых под влиянием профессионального обучения. Определение нового, более сложного критерия может базироваться на исследовании статистического распределения показателей критерия при удаленной валидизации. Так, при анализе диагностической валидности мы можем взять за критерий задача, с которой успешно справляется, например, 50% лиц из выборки. После обучения мы снова имеем подобрать такое задание, с которым успешно справляется такая же доля выборки. Эта задача и будет критерием для удаленной прогностической валидизации.

В ряде случаев текущая валидность может заменять в определенной степени валидность прогностическую. Иногда бывает невыгодным слишком затягивать валидизации, изучая отдаленные критериальные меры исследуемой психологической свойства на одной выборке валидизации. Для ускорения процедуры валидизации тест может быть приведен с группой, для которой уже есть критериальные данные. Например, данные обследования студентов могут сравниваться с их академической успеваемостью, данные тестирования служащих - с их успехами на производстве. В отдельных случаях для быстрого получения сведений о прогностической качество теста можно прибегнуть к процедуре ретроспективной валидизации.

Одним из самых надежных средств сбора сведений о прогностические возможности теста является метод «когорт». Рассмотрим этот подход на примере. Перед тестологи стоит задача - проверить в какой степени результаты теста для изучения некоторых аспектов эмоциональных состояний у больных являются прогностическими по вероятности возникновения в них психосоматических заболеваний, то есть позволяет определенный результат теста рассуждать о повышенном риске возникновения такой болезни. Для этого подбирается группа лиц с определенным запасом, учитывая вероятный объем контрастных групп в будущем. С эпидемиологических данных, например, становится известным, что в течение трех лет с 1000 может заболеть 57 человек. Это означает, что превентивной диагностикой масс быть охвачено около 2000 испытуемых для того, чтобы получить численность группы заболевших примерно из 100 человек. Прогностические возможности теста в таком случае будут подтверждаться, исходя из достоверности количественной и качественной разницы в результатах теста проводил во время набора «когорт» у тех, кто заболел, и здоровых.

Определение прогностической валидности является обязательным на предмет правильного использования и интерпретации теста. Естественно, наибольшее значение критерий прогностической валидности имеет для методик прямо или косвенно направленных на предсказания развития того или иного психологического конструкта, вида деятельности. К таким прежде всего можно отнести тесты общих способностей, профориентационные методики, тесты отбора и тому подобное.

Важность показателей прогностической валидности для анализа тестовых процедур, предназначенных для осуществления профессионального отбора, усиливается введением специального термина инкрементной валидности. Этот показатель прогностической валидности дает информацию о том, насколько больше вероятность правильного выбора на фоне результатов теста по сравнению со случайным выбором или выбором, осуществляется на основании традиционных средств (анализ документов личного дела, беседы, контрольных испытаний и т.п.).

Рассмотрение вопроса о критериальную валидность необходимо дополнить весьма существенным аспектом критериального сопоставления. Имеется в виду так называемая контаминация критерию - комплекс явлений, связанных с влиянием сведений о результатах психодиагностического обследования подопытного на субъективное отношение к нему со стороны других лиц. Так, если педагогу становится известно, что ученик недостаточно успешно выполнил задание теста достижений с отдельного учебного предмета (что в основном свидетельствует о недостаточном освоения отдельных разделов программы), это может повлиять на экспертную оценку учебной деятельности этого ученика вообще. Влияние загрязнения критерия будет тем больше, чем большим авторитетом и доверием пользуется эта методика у субъектов психодиагностической информации (см. Далее раздел «Очевидная валидность»). Немалую роль в проявлении контаминации критерия играет наличие определенных ожиданий и соображений, которые сформировались по той или иной причине у экспертов по общим способностей, успешности учебной и профессиональной деятельности тестируемой лица.

Явление контаминации критерия может играть негативную роль в любых сферах психодиагностических исследований. Наличие этого феномена подчеркивает необходимость соблюдения норм этики в психодиагностических исследованиях. При проведении критериального контроля, основанный на субъективных оценках качеств подопытного из выборки валидизации, необходимо соблюдать обязательного правила: сведения о результатах психологического обследования должны быть неизвестными не только экспертам, но и специалисту-психологу, который собирает экспертную информацию.

Один из ведущих типов валидности, отражающий степень репрезентации в результатах теста исследуемого с помощью определенного теоретического конструкта - это конструктной валидность. Под конструктом понимается некий синтетический фактор личности, поведения, способностей и тому подобное. Как психологический конструкт могут выступать: практическое или вербальный интеллект, эмоциональная неустойчивость, интроверсия, понимание речи, неустойчивость внимания тому подобное. Иными словами, в процессе характеристики конструктной валидности определяется, какая отрасль теоретической структуры психологических феноменов измеряется с помощью тестов.

Поскольку проявления конструктов в поведении и деятельности человека разнообразны и не обязательно связаны с определенным качеством, установления конструктной валидности шире и не такой конкретно определенной со стороны средств решения проблемы процедурой, как характеристика конструктной валидности и валидности содержания. Для объяснения связи полученных с помощью теста результатов с теоретическим конструктом, как правило, приходится постепенно накапливать информацию о природе тестовых результатов. При этом используется широкий набор данных, характеризующих психологическую сущность, динамику измеряемого свойства, ее сходимости и отличия от других психологических феноменов.

Среди конкретных методов характеристики конструктной валидности прежде всего нужно указать на сопоставление исследуемого на предмет конструктной валидности теста с другими методиками, конструктной нагрузка которых известно. Корреляция между новым и аналогичным по конструктом известным тестом рассматривается как показатель того, что разрабатываемый тест измеряет примерно ту же сферу поведения, способностей, психологических качеств, и эталонная методика. Такая процедура валидизации напоминает определение критериальной валидности, если считать, что эталонный тест выступает как независимый критерий.

Непосредственное отношение к определению конструктной валидности имеет факторный анализ, который позволяет статистически выявить структуру связей показателей исследуемого теста с другими

продолжение следует...

Часть 1 Средства контроля диагностических качеств психологических тестов

Часть 2 1.3.3. Надежность частей теста - Средства контроля диагностических качеств психологических

Часть 3 2.2. эмпирическая валидность - Средства контроля диагностических качеств психологических тестов

Часть 4 2.3. коэффициенты валидности - Средства контроля диагностических качеств психологических тестов

Часть 5 5. Показатели тяжести заданий теста - Средства контроля диагностических качеств

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Математические методы в психологии

Термины: Математические методы в психологии