Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое изменение плодородия и свойств почвы, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое изменение плодородия и свойств почвы , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Агрохимия и биохимия.

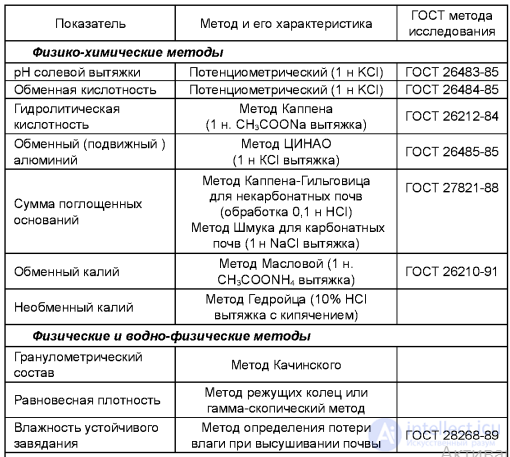

Сочетание приемов современного земледелия направлено на неуклонное повышение плодородия и улучшение свойств почвы. При этом главная роль принадлежит научно обоснованной системе применения удобрений. Для управления плодородием почв необходимо всестороннее изучение почвенных процессов, взаимодействия удобрений с почвой и растениями, а также факторов, определяющих доступность остаточных питательных веществ. Наиболее детально изучить взаимодействие почв, растений и удобрений можно в длительных стационарных опытах с систематическим применением удобрений. В таких опытах создаются исключительные условия стандартизации, позволяющие лучше изучить действие климата и агрометеорологических условий на культуры, почвы и факторы, регулирующие почвенное плодородие. Основные направления агрохимических исследований в длительных стационарных опытах следующие: 1) сравнительная оценка доз, видов и форм минеральных удобрений, внесенных по эквивалентному количеству питательных веществ; 2) оценка эффективности минеральной, органической и органоминеральной систем удобрений в севооборотах различной специализации; 3) установление оптимального распределения удобрений среди культур севооборота в целях получения наибольшей их окупаемости; 4) достижение максимальной эффективности при сочетании различных систем удобрения с химической мелиорацией почв и их влияние на свойства почвы и продуктивность севооборотов; 5) возможность периодического внесения фосфорных и калийных удобрений; 6) оптимизация плодородия и свойств почвы; 7) регулирование биологического круговорота и баланса биогенных элементов в агроценозе; 8) экологические функции агрохимических средств. В агрохимии приняты следующие методы исследования свойств почвы в длительных стационарных опытах (табл. 3.4). Физико-химические свойства почв помимо непосредственного действия на урожай культурных растений оказывают значительное влияние на пищевой режим почв, их биологическую активность, обусловливают характер превращения внесенных в почву удобрений в пахотном горизонте, а в условиях промывного водного режима определяют возможность передвижения некоторых соединений в более глубокие слои почвы.

3.4. Методы исследования плодородия почвы (по ОСТ 10152-88 и Методическим указаниям по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, 2003, с изменениями)

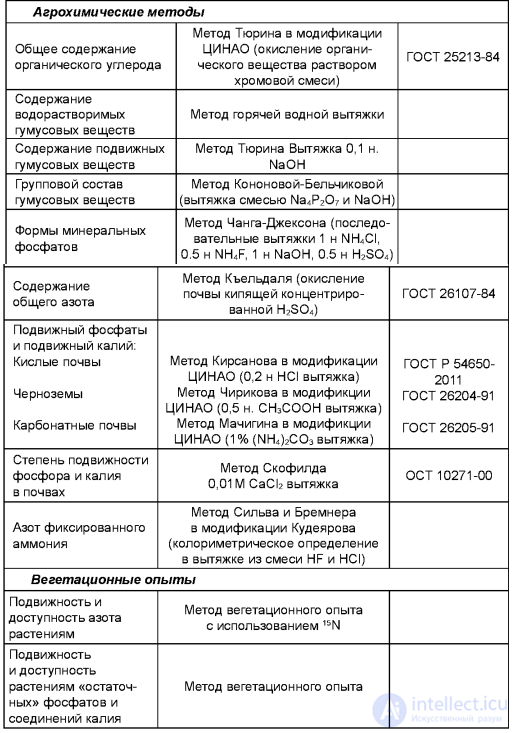

Систематическое применение органических и минеральных удобрений сопровождается изменениями физико-химических свойств почв. Многолетнее внесение навоза, как правило, увеличивает количество органического вещества и емкость поглощения почв, снижает обменную и гидролитическую кислотность и увеличивает степень насыщенности почв основаниями, т.е. улучшает физико-химические свойства почв. О существенном влиянии удобрений на агрохимические и агрофизические свойства почвы даже на черноземе свидетельствуют данные табл. 3.5. Совместное применение навоза и минеральных удобрений в течение 15 лет повысило содержание гумуса на 12,6 т/га, азота — на 0,7 т/га, плотность почвы понизило на 0,08 г/см, общая и капиллярная влагоемкость возросла более чем на 3%, водопроницаемость — на 4,3 мм/(ч-см?), а общая порозность — на 3%.

3.5. Влияние систематического применения удобрений на агрохимические и агрофизические свойства почвы (мощный малогумусный чернозем, слой почвы 0-30cm)

От длительного применения минеральных удобрений свойства почв могут ухудшаться. Это объясняется подкислением реакции почвенного раствора в результате вытеснения из поглощающего комплекса водорода и алюминия, а также физиологической кислотностью азотных и калийных удобрений. При правильном применении удобрений (на фоне навоза или известкования, внесении добавок для нейтрализации физиологической кислотности удобрений) кислотность почв не только не увеличивается, но в ряде случаев происходит даже ее снижение. На нейтральных и близких к нейтральным черноземах некоторое подкисление в результате применения удобрений можно считать даже положительным, так как многие соединения при этом становятся более подвижными и доступными для растений.

Следовательно, характер и оценка действия удобрений на физикохимические свойства почв, как и все другие показатели плодородия, зависят от почвенно-климатических условий и форм применяемых удобрений. При промывном водном режиме дерново-подзолистых и серых лесных почв изменения их свойств под влиянием удобрений происходят не только в пахотном, но и в более глубоких слоях. Это объясняется повышенным количеством осадков в этой зоне и подкислением почвы при высоких дозах минеральных удобрений, образованием исключительно подвижных органических соединений при внесении навоза, а также пептизацией почвенных коллоидов под влиянием одновалентных катионов, входящих в состав удобрений, и вымыванием их вместе с адсорбированными соединениями за пределы пахотного слоя. Особенно благоприятные условия для миграции питательных веществ в нижележащие слои вследствие пептизации коллоидов создаются при внесении удобрений в пару и под пропашные культуры, при частых обработках почвы. Чем легче гранулометрический состав почвы и выше доза удобрений, тем сильнее выражен процесс вымывания коллоидов. Под влиянием систематического внесения удобрений рост урожая ведет к увеличению количества пожнивно-корневых остатков в почве, разложение которых обусловливает новообразование органических коллоидов в пахотном слое и наряду с пептизацией более крупных почвенных частиц приводит к увеличению содержания в нем илистой фракции. В малобуферных почвах легкого гранулометрического состава процесс вымывания коллоидов может преобладать над их новообразованием. Изменения физико-химических свойств черноземов сосредоточены главным образом в пахотном и подпахотном слоях, что объясняется ограниченным количеством осадков в степной зоне и неглубоким промачиванием почвы. На этих почвах длительное применение удобрений также приводит к росту илистой фракции почвы и величины емкости поглощения. При этом кислотность почв на фоне навоза снижается, а при применении минеральных удобрений возрастает. Это объясняется физиологической кислотностью азотных и калийных удобрений и необменным поглощением одновалентных катионов в сочетании с отсутствием условий для вымывания водорода и кислотного остатка. Повышение кислотности черноземов часто способствует увеличению подвижности некоторых питательных веществ и повышает доступность их растениям. Об этом говорит сайт https://intellect.icu .

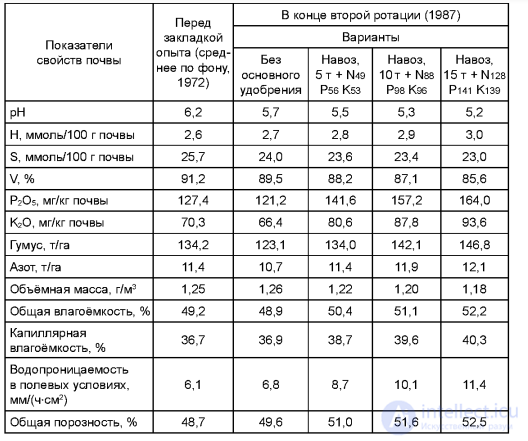

Систематическое применение навоза и минеральных удобрений на сероземах не оказывает существенного влияния на реакцию почвенного раствора в связи с их карбонатностью и буферностью. Некоторое увеличение илистой фракции и повышение емкости поглощения этих почв в верхних слоях происходит за счет образования коллоидов из органических остатков растений. Пахотный слой сероземов не обедняется коллоидами, в связи с тем, что почвы содержат большое количество кальция, который, поглощаясь коллоидами, препятствует их диспергированию и вымыванию. Передвижение питательных веществ удобрений вниз по профилю в сероземах и потери их с грунтовыми и сбросными водами при орошении обусловлены промывным водным режимом и хорошей растворимостью некоторых соединений. Длительное применение органических и минеральных удобрений увеличивает общее содержание углерода и азота (по сравнению с контролем) в бедных гумусом дерново-подзолистых и сероземных почвах, слабо влияя на богатые гумусом черноземы (табл. 3.6). В вариантах с внесением навоза наблюдается повышение содержания органического вещества главным образом в верхних горизонтах, а более слабое влияние минеральных удобрений проявляется иногда и в подпахотном слое почвы.

Навоз и минеральные удобрения не изменяют групповой состав органического вещества различных почв. Состав гумуса длительно удобрявшихся почв сохраняет свойства, присущие органическому веществу, сформировавшемуся в региональных условиях почвообразования. Длительное применение удобрений сопровождается обогащением почвы подвижным органическим веществом, находящимся в ранних (гидрофильных) стадиях гумификации, химически «молодых», более биохимически активных органических соединений, обогащает почву подвижным, доступным растениям азотом. Наиболее сильное действие удобрений на этот показатель отмечено на дерново-подзолистых почвах, слабое на черноземах и очень слабое на сероземах.

Влияние минеральных азотных и калийных удобрений на плодородие почв тесно связано с понятием катионного обмена. При систематическом внесении этих удобрений происходит — фиксация содержащихся в удобрениях одновалентных катионов калия и аммония почвенными коллоидами. Это связано с вхождением катионов внутрь кристаллических решеток минералов. Существенное значение в переходе калия и аммония в необменное состояние имеют тип глинистого минерала, гранулометрический состав почвы, содержание в ней органического вещества, реакция почвенного раствора, концентрация катионов калия и аммония в почвенном растворе, состав и концентрация сопутствующих катионов, степень насыщенности поглощающего комплекса данными катионами и гидротермические условия, в которых происходит фиксация.

3.6. Действие длительного применения удобрений на содержание органического углерода и общего азота (Шевцова Л.К., 1993, 1998)

Необменное поглощение катионов снижает доступность их растениям и коэффициент использования азотных и калийных удобрений. Внесение аммонийных форм азотных удобрений в почву сопровождается фиксацией (необменным поглощением) азота в виде МН," глинистыми минералами, что значительно уменьшает доступность его растениям. Фиксация азота в пахотном и более глубоких слоях может достигать значительных размеров и должна учитываться в общем балансе азота в севообороте. Длительное применение азотных удобрений сопровождается увеличением количества фиксированного аммония в почве. Почвы легкого гранулометрического состава фиксируют аммоний в меньшей степени, чем почвы более тяжелые, так как фиксация связана с илистой фракцией и составляющими ее глинистыми минералами. При систематическом внесении азотных удобрений увеличение содержания фиксированного аммония происходит не только в пахотном, но и в более глубоких слоях почвы, особенно на почвах легкого гранулометрического состава. По-видимому, необменно-поглощенный аммоний вымывается в нижние слои с коллоидами, содержание которых вниз по профилю почвы заметно возрастает (табл. 3.7). Различные культуры, в зависимости от строения корневой системы и ее поглотительной способности, в значительной степени влияют на процессы миграции минеральных форм азота и необменного поглощения аммония. При совместном внесении азотных и калийных удобрений фиксация аммония снижается вследствие конкурирующего действия калия. Аммоний минеральных удобрений фиксируется интенсивнее, чем аммоний навоза, так как отличается болышей подвижностью. При внесении навоза необменное поглощение аммония менее выражено, чем в вариантах с минеральными удобрениями. Это объясняется повышенной фиксацией калия, улучшением физико-химических свойств почвы, а, следовательно, и более усиленной нитрификационной способностью почв.

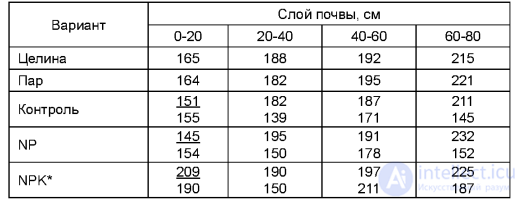

3.7. Изменение содержания необменного аммонийного азота в профиле почвы длительных стационарных опытов, мг №кг почвы. Серая лесная среднесуглинистая почва, Новосибирская область (Якименко B.H., 2009)

Над чертой — овощной севооборот, под чертой — зерновой севооборст. *Калий в дозе 50% oT выноса планируемым урожаем

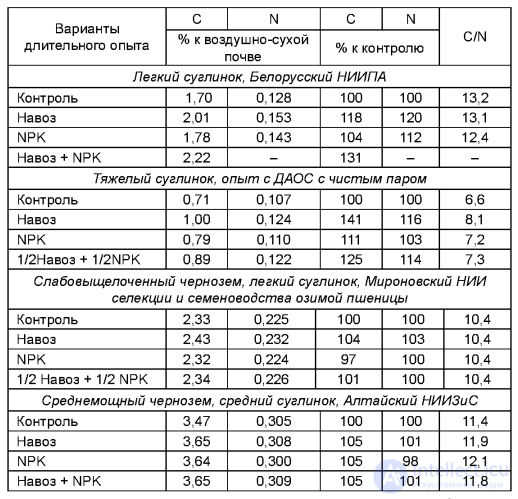

Закрепление азота в почве в виде необменно-поглощенного аммония происходит в первые годы систематического применения удобрений, и при заполнении емкости фиксации дальнейшего увеличения количества фиксированного аммония при внесении удобрений не происходит. Калий, как и аммоний, наиболее активно фиксируется в первые годы внесения удобрений, и при заполнении емкости фиксации необменного калия во времени снижается, а доступность его растениям, а следовательно, и коэффициент использования его растениями возрастают. Характер превращения калия удобрений в сильной степени зависти от почвенно-климатических условий (табл. 3.8).

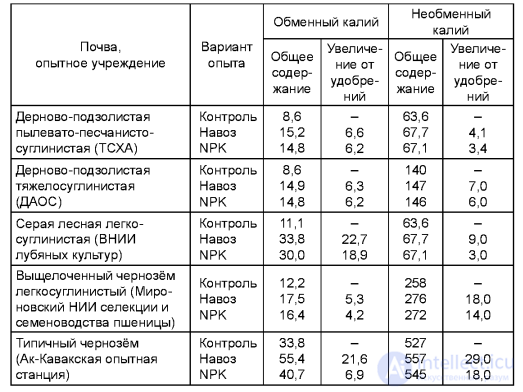

В дерново-подзолистых и серых лесных почвах заметно повышается количество 00- менного калия, а содержание необменного калия меняется мало. Накопление обменного калия наблюдается не только в пахотном слое, но и в более глубоких слоях исследованных почв. В пахотном слое черноземов преобладает необменное поглощение калия, а количество обменного калия возрастает в меньшей степени. В сероземах

3.8. Содержание различных форм калия в почвах при длительном применении удобрений, мг K,O/100 г почвы

существенно увеличивается содержание как обменного, так и необменного, поглощенного калия. Особенности изменения форм калия при систематическом применении минеральных удобрений на светлокаштановых почвах в условиях орошения показано в табл. 3.9. ПроMBIBHOM режим, создаваемый орошением, в большей степени изменяет содержание необменных форм калия. Наибольшие изменения наблюдаются в пахотном горизонте, но влияние орошения распространяется на весь метровый слой почвы. Фиксация катионов в значительной степени определяется типом ПОЧВЫ. Так, дерново-подзолистые почвы характеризуются невысокой способностью фиксировать калий, несмотря на высокую дисперсность минералов. Это объясняется кислой реакцией почвенного раствора, ненасыщенностью почв основаниями, невысоким содержанием органического вещества и повышенной влажностью почв. В таких случаях создаются неблагоприятные условия для необменного поглощения калия, который фиксируется лишь в небольшом количестве и только в верхнем пахотном слое почвы.

Известкование и длительное применение навоза повышают фиксирующую способность кислых почв в отношении калия по сравнению © минеральными удобрениями, что связано с увеличения количества органического вещества, а также коагулирующим действием

двухвалентных катионов, входящих в состав навоза и известковых удобрений. При совместном внесении азотных и калийных удобрений в связи с конкурирующим действием иона NH4 + ‚входящего в состав удобрений, фиксация калия снижается более чем в 2 - 3 раза.

3.9. Влияние систематического применения удобрений на калийный режим каштановых почв (Жукова J1.M., Никитина J1.B., 1986)

Фиксация калия на дерново-подзолистых почвах небольшая и не представляет опасности, так как необменный калий почвенных коллоидов является главным источником пополнения запасов обменного калия, доступного для питания растений. В серых лесных почвах фиксация калия и аммония выражена сильнее, чем в дерново-подзолистых. Реакция почвенного раствора, минералогический состав этих почв и повышенное содержание органического вещества способствуют усилению этого процесса. В черноземах условия для фиксации катионов исключительно благоприятны: высокая насыщенность поглощающего комплекса OCнованиями, более высокая величина рН по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, большое количество органического вещества, минералогический состав коллоидной фракции с преобладанием монтмориллонитовой группы, периодическое пересыхание верхнего слоя, при котором происходит необратимая коагуляция коллоидов — все это способствует необменному поглощению катионов.

Совместное внесение калийных и азотных удобрений существенно не снижает фиксацию калия, так как в черноземах интенсивно протекают процессы нитрификации. Это же является и причиной небольшого увеличения количества фиксированного аммония в удобренных вариантах. Фиксация калия и аммония происходит только в верхних слоях черноземов. В каштановых почвах (табл. 3.9) и сероземах многолетнее применение удобрений приводит к увеличению количества необменного калия и аммония. Переход этих катионов в необменно-поглощенное состояние связан с преобладанием гидрослюдистых минералов в составе илистой фракции почв. Эти минералы обладают исключительно высокой фиксирующей способностью в отношении одновалентных катионов. Большое значение имеют также щелочная реакция почвы, насыщенность двухвалентными основаниями и периодическое пересыхание почв в условиях жаркого климата сухостепной и пустынной зон.

Промывной режим в условиях орошения обуславливает увеличение фиксированных катионов в нижних слоях почвенного профиля. Совместное внесение азотных и калийных удобрений слабо влияет на фиксацию катионов, так как минералогический состав этих почв имеет высокую емкость фиксации одновалентных катионов.

По содержанию обменного калия и фиксированного аммония почвы располагаются в такой последовательности: дерново-подзолистые < серые лесные < черноземы < каштановые < сероземы. В пределах одного типа количество необменных катионов возрастает от почв легкого к почвам тяжелого гранулометрического состава. Запасы необменных катионов значительны, и их необходимо учитывать при оценке плодородия почв и балансовых расчетах.

Природные запасы фосфора в почвах и их распределение по профилю определяется содержанием фосфора в материнских породах и характером почвообразовательного процесса. При систематическом внесении удобрений увеличивается валовое содержание фосфора, запас подвижных его соединений и повышается подвижность фосфатов. Степень проявления указанных изменений определяется дозами удобрений, длительностью опыта (их применения) и свойствами самой почвы. Основная масса фосфора, накопленного в результате внесения удобрений, остается в пахотном слое почвы.

Однако при высоких дозах удобрений фосфором обогащаются подпахотный слой, а в некоторых случаях (на легких почвах без известкования, при орошении и т.д.) и более глубокие слои почвы. Групповой состав минеральных фосфатов по всему профилю определяется генетическими особенностями почв. В дерново-подзолистых почвах преобладают фосфаты полуторных оксидов, а в черноземах — фосфаты кальция. При внесении минеральных удобрений в почвах накапливается несколько больше фосфатов полуторных оксидов по сравнению с унавоженными почвами.

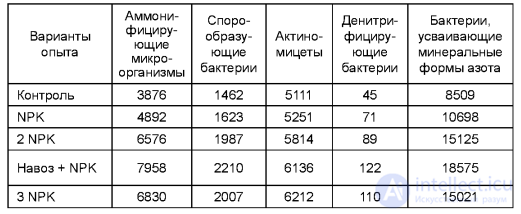

Важным показателем плодородия почвы является ее биологическая активность — совокупность биологических и биохимических процессов, протекающих в почве, определяющихся генетическими особенностями почвы, гидротермическими условиями, агротехническими мероприятиями. Биологической активностью почв в значительной мере определяется степень минерализации и гумификации растительных остатков, мобилизационная способность почв, а следовательно, и обеспеченность растений доступными элементами питания. Связь биологической активности почвы с ее плодородием изучена в меньшей степени. Установлено, что систематическое применение удобрений в севооборотах активизирует деятельность почвенной биоты. На дерново-подзолистых кислых почвах существенное влияние на активность биологических процессов в почве оказывает известкование. Периодическое известкование снижает содержание подвижного алюминия и обменного водорода, улучшает условия жизни микроорганизмов в почве, что усиливвает процессы минерализации органического вещества. Положительное действие на биологическую активность оказывает навоз в чистом виде, в сочетании с минеральными удобрениями и известкованием (табл. 3.10). Известкование усиливает влияние удобрений на ферментативную активность почвы. Влияние удобрений на ферментативную активность дерново-подзолистых почв аналогично влиянию на биологическую активность. Максимальная активность ферментов отмечена на фоне навоза.

На черноземе, темно-серой лесной почве и сероземе навоз в чистом виде и совместно с минеральными удобрениями положительно действует на ферментативную активность. В большинстве случаев повышается активность уреазы, так как для ee продуцентов — уробактерий благоприятной является нейтральная или слабощелочная реакция почвы. этим объясняется более высокая активность уреазы на фоне навоза по сравнению с минеральными удобрениями. Под влиянием удобрений возрастает и активность инвертазы. Причем активность процессов разложения и синтеза безазотистых форм органического вещества возрастает в одинаковой степени на фоне навоза и минеральных удобрений. Следовательно, агрохимические средства оказывают комплексное воздействие на плодородие и свойства почвы:

1. Подкисляют или подщелачивают почвенный раствор.

2. Улучшают или ухудшают агрохимические свойства.

3. Усиливают или ослабляют биологическую и ферментативную

активность почвы.

4. Способствуют усилению или ослаблению физико-химического и

химического поглощения.

5. Способствуют мобилизации или иммобилизации токсических

элементов и радионуклидов.

6. Усиливают процессы минерализации или синтеза гумуса в почве.

7. Ослабляют или активизируют биологическую фиксацию N2 из атмосферы.

8. Усиливают или ослабляют действие других питательных элементов почвы и удобрений.

9. Способствуют мобилизации или иммобилизации биогенных макрои микроэлементов почвы.

10. Вызывают антагонизм или синергизм ионов в почве при поглощении растениями, что влияет на обмен веществ.

3.10. Влияние систематического применения удобрений на биологическую активность каштановой почвы. Озимая пшеница и люцерна. (Численность микроорганизмов, тыс. на 1 гсухой почвы в среднем за вегетационный сезон). Длительный опыт Горского СХИ (Джанаев Г.Г. и др., 2005)

Исследование, описанное в статье про изменение плодородия и свойств почвы, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое изменение плодородия и свойств почвы и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Агрохимия и биохимия

Комментарии

Оставить комментарий

Агрохимия и биохимия

Термины: Агрохимия и биохимия