Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое эпоха просвещения, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое эпоха просвещения, век просвещения, долгий век , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Культурология.

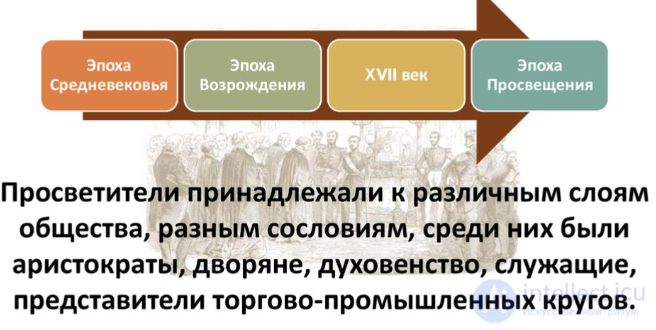

Эпоха Просвещения, — одна из интересных эпох (периода «долгого XVIII века») в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли.

В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие. Эпоха просвещения отделена от эпохи гуманизма эпохой религиозной реформации и католической реакции.

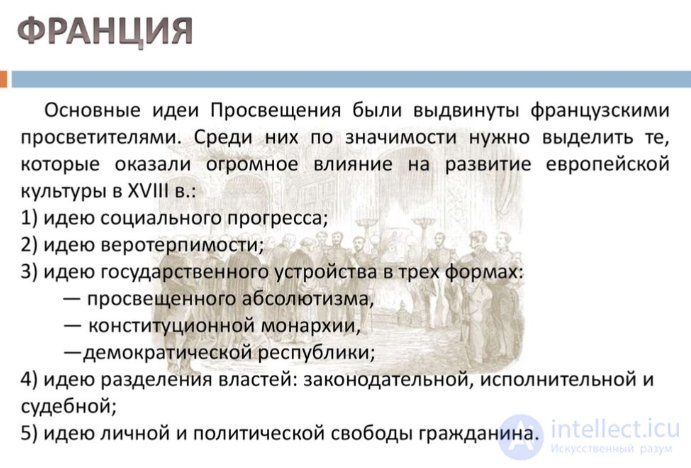

Начавшись в Англии под влиянием научной революции XVII века, это движение распространилось на Францию, Германию, Россию и охватило другие государства и страны Европы. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения были положены в основу североамериканской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и гражданина.

Интеллектуальное движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формулирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.

«Рассуждение о методе» Декарта

Собственно термин просвещение пришел в русский язык, как и в английский (The Enlightenment) и немецкий (Zeitalter der Aufklärung) из французского (siècle des lumières) и преимущественно относится к философскому течению XVIII века. Вместе с тем, он не является названием некой философской школы, поскольку взгляды философов Просвещения нередко существенно различались между собой и противоречили друг другу. Поэтому просвещение считают не столько определенным направлением философской мысли, сколько комплексом идей. В основе философии Просвещения лежала критика существовавших в то время традиционных институтов, обычаев и морали.

Относительно датировки данной мировоззренческой эпохи единого мнения не существует. Одни историки относят ее начало к концу XVII века (или даже к его середине), другие — к середине XVIII века. В XVII веке основы рационализма закладывал Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» (1637). Конец эпохи Просвещения нередко связывают со смертью Вольтера (1778) (в том же году скончался Жан Жак Руссо) или с началом Наполеоновских войн (1803—1815). В то же время есть мнение о привязке границ эпохи Просвещения к двум революциям: «Славной революции» в Англии (1688) и Великой французской революции (1789).

В эпоху Просвещения происходил отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Впервые в истории был поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития.

Ученые нового типа стремились распространять знание, популяризировать его. Знание не должно быть больше исключительным владением некоторых посвященных и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь практическую пользу. Оно становится предметом общественной коммуникации, общественных дискуссий. В них теперь могли принимать участие даже те, кто традиционно был исключен из учебы — женщины. Появились даже специальные издания, рассчитанные на них, например, в 1737 году книга «Ньютонианизм для дам» автора Франческо Альгаротти. Характерно, как Дэвид Юм начинает свое эссе об истории (1741):

Нет ничего, что я рекомендовал бы своим читательницам серьезнее, чем изучение истории, ибо это занятие лучше других подходит одновременно их полу и образованию — гораздо более поучительно, чем их обычные книги для развлечения, и более интересно, чем те серьезные произведения, что можно найти у них в шкафу.

— «Essay of the study of history» (1741).

Кульминацией этого стремления популяризировать знания стало издание Дидро и др. «Энциклопедии» (1751—1780) в 35 томах. Это был самый успешный и значительный «проект» века. Этот труд собрал воедино все накопленное человечеством до того времени знание. В нем доступно объяснялись все стороны мира, жизни, общества, наук, ремесла и техники, повседневных вещей. И эта энциклопедия была не единственной в своем роде. Ей предшествовали другие, но только французская стала такой знаменитой. Так, в Англии Ефраим Чемберс в 1728 году опубликовал двухтомную «Циклопедию» (по-гречески «круговое обучение», слова «-педия» и «педагогика» — однокоренные). В Германии в 1731—1754 годах Йохан Цедлер издал «Большой универсальный лексикон» (Großes Universal-Lexicon) в 68 томах. Это была самая большая энциклопедия XVIII века. В ней было 284 000 ключевых слов. К сравнению: во французской «Энциклопедии» их было 70 000. Но, во-первых, она стала более знаменитой, и уже среди современников, потому что ее писали знаменитейшие люди своего времени, и это было всем известно, в то время как над немецким лексиконом работало множество никому не известных авторов. Во-вторых: ее статьи были более спорными, полемичными, открытыми духу времени, частично революционными; их вычеркивала цензура, были гонения. В-третьих: в то время международным научным языком был уже французский, а не немецкий.

Одновременно с общими энциклопедиями появляются и специальные, и для разных отдельных наук, которые тогда переросли в отдельный жанр литературы.

Латынь перестала быть научным языком. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . На ее место приходит французский язык. Обычная же литература, ненаучная, писалась на национальных языках. Среди ученых разгорелся тогда большой спор о языках: могут ли современные языки вытеснить латынь. На эту тему, да и вообще о вопросе превосходства между античностью и современностью, Джонатан Свифт, знаменитый просветитель и автор «Путешествий Гулливера», написал, например, сатирический рассказ «Битва книг» (The Battle of the books), опубликованный в 1704 году. В притче о пауке и пчеле, содержащейся в этом рассказе, он прекрасно и остроумно выразил суть спора между сторонниками античной и современной литературы

Основным стремлением эпохи было найти путем деятельности человеческого разума естественные принципы человеческой жизни (естественная религия, естественное право, естественный порядок экономической жизни физиократов и т. п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвергались критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие формы и отношения (положительная религия, положительное право и т. п.).

Во взглядах мыслителей этой эпохи много противоречий. Американский историк Генри Мэй выделял в развитии философии этого периода четыре фазы, каждая из которых в какой-то степени отрицала предыдущую.

Первой была фаза умеренного или рационального Просвещения, она ассоциировалась с влиянием Ньютона и Локка. Для нее характерен религиозный компромисс и восприятие Вселенной как упорядоченной и уравновешенной структуры. Эта фаза Просвещения является естественным продолжением гуманизма XIV—XV веков как чисто светского культурного направления, характеризующегося притом индивидуализмом и критическим отношением к традициям. Но эпоха Просвещения отделена от эпохи гуманизма периодом религиозной реформации и католической реакции, когда в жизни Западной Европы снова взяли перевес теологические и церковные начала. Просвещение является продолжением традиций не только гуманизма, но и передового протестантизма и рационалистического сектантства XVI и XVII веков, от которых он унаследовал идеи политической свободы и свободы совести. Подобно гуманизму и протестантизму, Просвещение в разных странах получало местный и национальный характер. С наибольшим удобством переход от идей реформационной эпохи к идеям эпохи Просвещения наблюдается в Англии конца XVII и начала XVIII веков, когда получил свое развитие деизм, бывший в известной степени завершением религиозной эволюции реформационной эпохи и началом так называемой «естественной религии», которую проповедовали просветители XVIII в. Существовало восприятие Бога как Великого Архитектора, почившего от своих трудов в седьмой день. Людям он даровал две книги — Библию и книгу природы. Таким образом, наряду с кастой священников выдвигается каста ученых.

Параллелизм духовной и светской культуры во Франции постепенно привел к дискредитации первой за ханжество и фанатизм. Эту фазу Просвещения называют скептической и связывают с именами Вольтера, Гольбаха и Юма. Для них единственным источником нашего познания является непредубежденный разум. В связи с этим термином стоят другие, каковы: просветители, просветительная литература, просвещенный (или просветительный) абсолютизм. Как синоним этой фазы Просвещения употребляется выражение «философия XVIII века».

За скептической последовала революционная фаза, во Франции ассоциируемая с именем Руссо, а в Америке — Пейна и Джефферсона. Характерными представителями последней фазы Просвещения, получившей распространение в XIX в., являются такие философы как Томас Рид и Фрэнсис Хатчесон, возвратившиеся к умеренным взглядам, уважению к нравственности, законности и порядку. Эту фазу называют дидактической.

Характерной просветительной идеей является отрицание всякого божественного откровения, в особенности это коснулось христианства, которое считалось первоисточником ошибок и суеверий. Вследствие чего выбор пал на деизм (Бог есть, но он лишь сотворил Мир, а дальше ни во что не вмешивается) как естественную религию, отождествленную с моралью. Не принимая во внимание материалистические и атеистические убеждения некоторых мыслителей данной эпохи, таких как Дидро, большинство просветителей были последователями именно деизма, которые посредством научных аргументов пытались доказать существование Бога и сотворение Им вселенной.

В эпоху Просвещения вселенная рассматривалась как поразительная машина, которая является действующей причиной, а не конечной. Бог же, после создания вселенной, не вмешивается в ее дальнейшее развитие и всемирную историю, а человек в конце пути не будет ни осужден, ни вознагражден Им за свои деяния. Руководством для людей в их нравственном поведении становится лаицизм, превращение религии в естественную мораль, заповеди которой являются одинаковыми для всех. Новая концепция толерантности не исключает возможность исповедовать иные религии лишь в частной жизни, а не общественной.

Отношение Просвещения к христианской религии и к ее связи с гражданской властью были не везде одинаковы. Если в Англии борьба против абсолютной монархии была уже частично решена благодаря акту «Билль о правах» 1689 года, который официально положил конец религиозным преследованиям и отодвинул веру в сферу субъективно-индивидуальную, то в континентальной Европе Просвещение сохранило жесткую неприязнь к католической церкви. Государства начали занимать позицию независимости внутренней политики от влияния папства, а также все большего ограничения автономии курии в церковных вопросах.

Иезуиты, непримиримые защитники папского авторитета, на фоне роста конфликта между церковью и государством, а также общественного мнения, призывающего к уничтожению ордена, были изгнаны почти из всех европейских стран. В 1759 году они были вытеснены из Португалии, далее следует Франция (1762) и Испания (1769). В 1773 году папа Климент XIV опубликовал бреве Dominus ac Redemptor, в которой постановил распустить Общество Иисуса. Все имущество ордена было конфисковано и, в большей его части, направлено на создание общественных мест, контролируемых государством. Однако иезуиты полностью не исчезли из Европы, так как в России Екатерина Великая, хоть и была весьма близка к идее Просвещения, отказалась публиковать папское бреве о роспуске.

Портрет Вольтера из дворца прусского короля Фридриха Великого Сансусси. Гравюра П. Баку

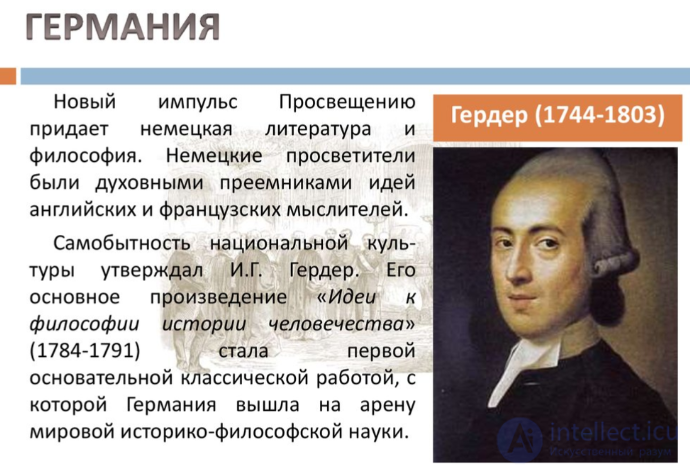

Общеевропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро и др. писателей. Общая их черта — господство рационализма, направившего свою критику во Франции на вопросы политического и социального характера, тогда как немецкие просветители этой эпохи были более заняты разрешением вопросов религиозных и моральных.

Под влиянием идей Просвещения были предприняты реформы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещенный абсолютизм). Но наиболее значительным последствием идей Просвещения стали Американская революция и Великая французская революция.

В начале XIX века просвещение вызвало против себя реакцию, которая, с одной стороны, была возвращением к старому теологическому миросозерцанию, с другой — обращением к изучению исторической деятельности, которая была в большом пренебрежении у идеологов XVIII века. Уже в XVIII веке делались попытки определения основного характера просвещения. Из этих попыток наиболее замечательная принадлежит Канту (Ответ на вопрос: что такое Просвещение?, 1784). Просвещение не есть замена одних догматических идей другими догматическими же идеями, а самостоятельное мышление. В этом смысле Кант противополагал просвещению просветительство и заявлял, что это просто свобода использовать свой собственный интеллект[14].

Современная европейская философская и политическая мысль, например, либерализм, во многом берет свои основания из эпохи Просвещения (основателем экономического либерализма считается Джон Локк). Философы наших дней считают основными добродетелями Просвещения строгий геометрический порядок мышления, редукционизм и рационализм, противопоставляя их эмоциональности и иррационализму. В этом отношении либерализм обязан Просвещению своей философской базой и критическим отношением к нетерпимости и предрассудкам. Среди известных философов, придерживающихся подобных взглядов — Берлин и Хабермас.

Идеи Просвещения лежат также в основе политических свобод и демократии как базовых ценностей современного общества, а также организации государства как самоуправляемой республики, религиозной толерантности, рыночных механизмов, капитализма, научного метода. Начиная с эпохи Просвещения, мыслители настаивают на своем праве искать истину, какой бы она ни была и чем бы она ни угрожала общественным устоям, не подвергаясь при этом угрозам быть наказанными «за Правду».

После Второй мировой войны вместе с рождением постмодернизма некоторые особенности современной философии и науки стали рассматриваться как недостатки: чрезмерная специализация, невнимание к традиции, непредсказуемость и опасность непредвиденных последствий, а также нереалистическая оценка и романтизация деятелей Просвещения. Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно даже считали идеологию Просвещения «тоталитарной системой», приведшей, в частности, к фашизму и Холокосту.

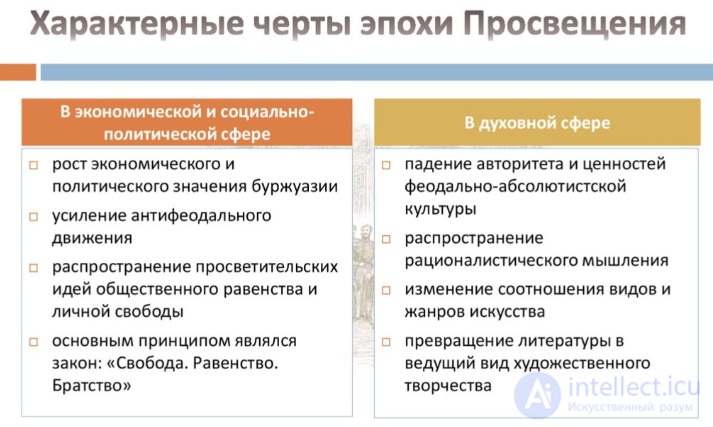

XVIII век вошел в историю культуры как век просвещения . Это период промышленного переворота и перехода политической власти в руки нового класса - буржуазии. Заканчивается длительная полоса господства традиционной аграрной культуры. В результате промышленной революции утверждается новая индустриальная культура. Но это и период политических революций в Европе, отдающих власть в руки промышленной буржуазии.Существенным содержанием промышленной культуры является трехзвенная система машин и механизированные технологии. Изменения в технической, технологической культурах требуют обновления в областях экономической, социальной, политической. Волна инноваций охватывает все здание культуры. Изменяется прежде всего наука, меняется ее место и роль в обществе. Аграрное производство покоится на практических знаниях, получаемых человеком опытным путем. Оно фактически нейтрально, безразлично к научному знанию. Но механическое производство, машины как технические устройства перерастают эмпирические знания, ручное производство, ремесло. Они требуют технологического применения науки. Наука превращается объективно и субъективно в непосредственную производительную силу. Более того, вложения в науку стали приносить прибыль, стали экономически целесообразными. Отражением изменяющейся роли науки в производстве и в обществе и выступает культура Просвещения. Если предшествующие этапы культуры знаменовали переход от мифа к религии, переход к Логосу (разуму) был лишь исключением античной Греции, то Просвещение демонстрирует переход от религии к науке.Прежде всего, культура задумалась о своих собственных основаниях: что лежит в основе - добро или зло, разум или чувство, гармония или конфликт - с выяснения этих вопросов начинаются культурные подвижки.В 1705 г. выходит памфлет Мандевиля "Возроптавший улей", а затем (в 1714 г.) он пишет "Басню о пчелах". Вывод, который делает Мандевиль, заключается в тезисе о том, что "частные пороки общества приводят к общественной выгоде". Таким образом, конфликт, корыстолюбие, зло, несправедливость - необходимые стороны культуры и бессмысленно пытаться устранить их из жизни. На примере улья Мандевиль рисует жизнь общества: пока пчелы дружно работали и не думали о добродетелях, улей жил и процветал. Но как только пчелами овладела страсть к добродетели и ненависть к порокам - поднялся шум, его услышал медведь, пришел и разорил улей. Не так ли и в обществе? Пока все работают, общество живет, но как только начинаются конфликты, перестают развиваться науки, искусства, обслуживающие богачей, приходят в упадок, начинается безработица и общество распадается, слабеет. Более сильный противник подчиняет его себе. Вывод, к которому подводит читателя Мандевиль: общество, культура основываются на обмане, корыстолюбии, несправедливости.Прямо противоположную позицию отстаивает Шефтсбери. В 1711 г. выходит его книга "Характеристика людей, нравов, мнений и имен". В ней автор выступил с утверждением, что современное общество основывается на гармонии. Гармония, согласие не только достижимы, но уже реально существуют в мире. Для человека естественно влечение к добру, справедливости, разумным поступкам, а корыстолюбие, зло, есть отклонение от нормы, оно является моральным уродством, ибо всякий нормальный человек склонен к взаимопомощи.Таким образом, была вскрыта антиномия - добро или зло лежит в основании культуры, разум или неразумие, гармония или конфликт. Эту антиномию Просвещение пытается разрешить, признав, что добро составляет основу культуры, а со злом нужно бороться, потому что его можно искоренить. Ведь зло - это аномалия, деформация культуры. Но со злом нельзя бороться, прибегая к методам, в которых бы преобладало само зло. Общество не должно прибегать к методам насилия, так как насилие порождает насилие, зло, а не искореняет его из культуры. Поэтому надо прибегать в преобразовании культуры к адекватным средствам, соответствующим культуре. Просветители предлагали обновлять, совершенствовать культуру культурными методами. Просветители сознательно встали на точку зрения добра, разума, справедливости. Разума, который не мирится с неразумием - с религией, оккультизмом, суевериями, с "темнотой" и невежеством.

Культура Просвещения не остается неизменной: меняются акценты, умонастроения, идеи. Обычно выделяют три этапа в развитии культуры Просвещения:

Эпоха Просвещения имеет фундаментальное значение для последующей истории Западной Европы. Она стала временем дробления искусства на растущее число тенденций и направлений. XVIII век в истории западноевропейской цивилизации стал веком Разума и Просвещения.

Исследование, описанное в статье про эпоха просвещения, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое эпоха просвещения, век просвещения, долгий век и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Культурология

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Культурология

Термины: Культурология