Лекция

Журналистика — это мощный инструмент передачи информации, формирующий общественное мнение и влияющий на восприятие событий. Одним из ключевых аспектов журналистики являются жанры, которые позволяют структурировать информацию и передавать ее в различных формах. В зависимости от целей публикации, журналист может выбрать информационные, аналитические или художественно-публицистические жанры. Понимание особенностей каждого жанра помогает не только создавать контент, но и критически оценивать источники информации. жанры журналистики - устойчивые формы журналистских произведений. Жанрообразующие признаки - предмет (что отображается), метод (как отображается) и функция (с какой целью).

Классификация журналистских жанров во многом схожа с системой литературных жанров. Еще в середине IV в. до н. э. Аристотель в фундаментальных трудах «Поэтика» и «Риторика» обосновал деление литературы на роды в зависимости от способа отражения реальной действительности (поэзия — особый вид лирики, проза — эпическое произведение, драма — диалог). Продолжая традиции литературоведения и искусствоведения, теория журналистики также изучает роды, виды и жанры журналистских произведений. Причина такого деления кроется в многообразии типов общественной практики человека, невероятном разнообразии окружающего нас мира и творческих возможностей его отражения.

Хосе Ортега-и-Гассет в эссе «Мысли о романе» совершенно справедливо писал, что «жанр в искусстве, как вид в зоологии, — это ограниченный репертуар возможностей». Это определение в еще большей степени относится к журналистским жанрам, почти все из которых, кстати, имеют свои прототипы-аналоги в литературе[23].

Основой всех журналистских произведений является факт. Факт — это свершившееся событие. Факты являются основой информации. Факт обладает следующими свойствами: достоверностью, свежестью, правдивостью, общественной значимостью, он не должен быть банальным.

Ученые выделяют разные способы классификации журналистских жанров. Самый распространенный способ предусматривает их деление на информационные, аналитические и художественно-публицистические. Но встречаются и другие способы, например, исследователь Лев Кройчик разделяет тексты на:

Со временем, одни жанры начинают преобладать над другими. Так, с развитием интернет-журналистики первое место по распространенности завоевала информационная заметка.

Жанры необходимы и для удобства журналиста, которому достаточно всего лишь выбрать наиболее подходящую форму для своего материала, и для удобства читателя, который, идентифицировав жанр, сможет сразу же понять, что за информация ему будет предложена. Если это новость, значит, суть события окажется вначале, затем пойдут подробности, а завершат статью мнения обеих сторон конфликта и прогнозы экспертов. Если это репортаж, то журналист как очевидец события предоставит возможность читателю пережить это событие вместе с ним. Если это комментарий, то в нем не будет новых фактов, но зато будет разъяснение и оценка уже известных. Литературовед Виктор Шкловский определял жанр как «установленный обычай, этикет порядка осмотра мира, негласный договор между авторами и читателями о том, в какой системе расположены те явления, которые подвергнуты анализу». При этом «каждый жанр связан с определенным типом жизненного материала» и «каждый жанр предназначен для решения определенной информационной задачи» .

Общепринятой классификации журналистских жанров не существует. На Западе жанры обычно делят на «событийные» и «комментарийные». В российских учебных пособиях встречается деление на информационные, аналитические и художественные жанры. Для прикладной журналистики, то есть ориентированной на современную практику работы в прессе, в наибольшей мере подходит классификация Татьяны Репковой, директора исследовательских и информационных проектов Всемирной газетной ассоциации. Татьяна Репкова различает следующие группы жанров: новостные; рациональная публицистика; эмоциональная публицистика .

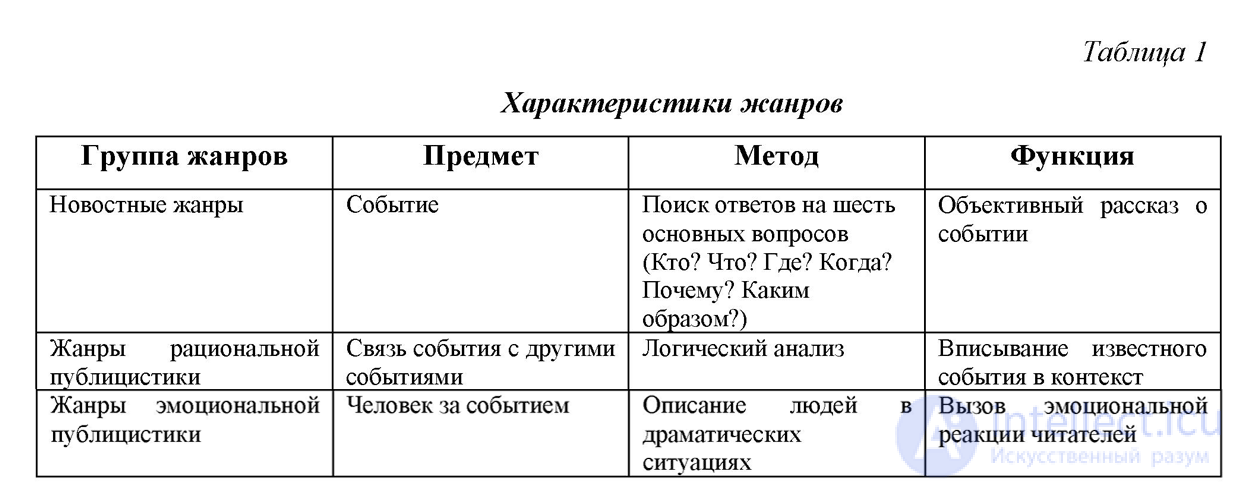

У новостных жанров предмет - это событие, метод - поиск ответов на шесть вопросов (Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом?), функция - объективный рассказ о событии с большим или меньшим количеством подробностей. У жанров рациональной публицистики предметом является связь события с другими событиями, его причины и возможные последствия, методом - логический анализ, функцией -вписывание уже известного события в контекст. У жанров эмоциональной публицистики в роли предмета выступает человек, который выходит на первый план, тогда как событие отходит на второй, методом является описание людей в драматических ситуациях, а функция эмоциональной публицистики - вызвать эмоциональную реакцию читателей, дать им возможность пережить то, что пережили герои материала.

Для наглядности характеристики группы жанров представлены в табл. 1.

Данная классификация жанров согласуется с одним из определений журналистики, которое гласит, что журналистика - это рассказ о людях, которые решают задачи, в процессе чего происходят какие-то события . Если внимание сфокусировано на событиях, которые происходят, потому что люди решают задачи, то это новостная журналистика. Если внимание сфокусировано на задачах, то это рациональная публицистика, если на людях, то эмоциональная. Таким образом, одно и то же явление окружающей действительности может быть представлено в журналистских текстах совершенно разными способами в зависимости от того, что выходит на первый план. И на данном основании журналисту нужно сделать выбор в пользу одной из трех групп жанров.

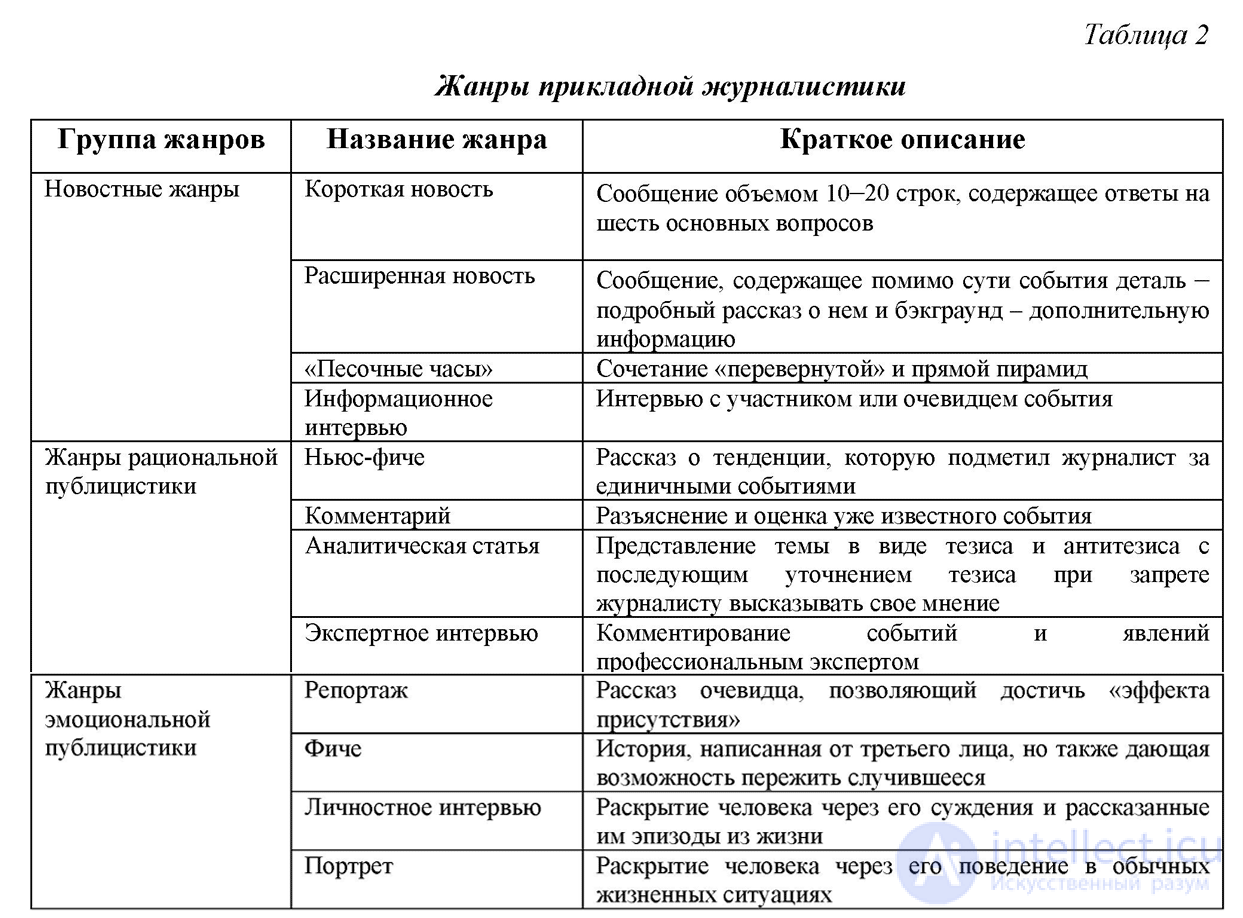

После этого необходимо выбрать конкретный жанр для статьи. В различных пособиях по журналистике перечислены десятки самых разных жанров. В данной книге их количество будет ограничено двенадцатью наиболее часто используемыми в современной журналистской практике. Это короткая новость, расширенная новостная заметка, «песочные часы», ньюс-фиче, фиче, репортаж, информационное интервью, экспертное интервью, личностное интервью, комментарий, аналитическая статья и портрет. Прочие жанры являются производными от названных либо их гибридными формами. Например, корреспонденция - это разновидность новости, рецензия и читательское письмо - варианты комментария, некролог - вид портрета. А столь популярный в советской журналистике жанр очерка - не более чем гибрид портрета и комментария, появившийся из-за царившего во времена СССР запрета на критику, когда вместо прямого анализа и комментирования журналисты были вынуждены описывать происходящее через судьбы конкретных людей.

К новостным жанрам относятся короткая новость, расширенная новостная заметка, «песочные часы» и информационное интервью. Короткая новость - это рассказ о событии, начиная от самого важного в нем и кончая наименее важным. Эту композиционную схему называют «перевернутой пирамидой». Объем короткой новости -10-20 машинописных строк, в которых содержатся ответы на основные шесть вопросов (Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом?). Расширенная новостная заметка также строится по схеме «перевернутой пирамиды», однако включает в себя помимо новостного ядра еще и деталь - подробный рассказ о событии и бэкграунд - дополнительную информацию, напрямую не связанную с событием, но помогающую лучше понять смысл произошедшего.

Жанры рациональной публицистики - ньюс-фиче, комментарий, аналитическая статья и экспертное интервью. В последнем случае событие в контекст вписывает авторитетный профессионал в своей области, с которым беседует журналист. Комментарий - это расширение новости путем ее объяснения и оценки. В аналитической статье тема раскрывается посредством столкновения тезиса и антитезиса с последующим уточнением тезиса без высказывания журналистом своего мнения. Ньюс-фиче представляет собой рассказ о тенденции, которую автор увидел за событиями. Используя отдельные события как примеры, журналист показывает тренд, которого до него никто не замечал, и приходит к выводам, которые еще никто не делал.

При проведении логического анализа самыми частыми ошибками (или уловками, если под видом журналистского текста скрывается рекламно-пропагандистский) являются «популярная индукция», подмена тезиса и «рога альтернативы».

Индукция - это заключение от частного к общему в противоположность дедукции, которая является заключением от общего к частному. Дедуктивное умозаключение верно всегда, например: если все металлы проводят электричество, а железо - металл, то железо тоже проводит электричество. Индуктивные умозаключения всегда вероятностные, например: если Иванов пишет хорошие статьи и работает в газете «Искра», Петров пишет хорошие статьи и работает в газете «Искра», то все журналисты, которые работают в газете «Искра», пишут хорошие статьи. Данный вывод может как соответствовать действительности, так и оказаться ошибочным. На практике журналист всегда вынужден делать вывод при недостатке информации. Однако когда о явлении судят по одному или двум событиям, очень легко принять частное за общее, а исключение за правило. Если после бесед с несколькими девушками, которые хотят выйти замуж исключительно по расчету, делается вывод, что для всех современных девушек любовь не играет никакой роли, то перед нами так называемая «популярная индукция» - вывод, основанный на недостаточном количестве фактов и примеров, а потому скорее всего недостоверный.

Подмена тезиса происходит в результате нарушения первого закона логики, закона тождества, согласно которому в процессе всего рассуждения речь должна идти об одном и том же предмете. Между тем нередко оказывается, особенно в гневных комментариях, что в начале текста объект критики один, а в конце - совершенно другой. Например, если политик выступает за приоритет интересов личности над интересами государства, его причисляют к либералам. Затем либералов объявляют виновниками кризиса, в котором находилась Россия в 90-е годы прошлого века, после чего между данным политиком и кризисом 90-х годов ставится знак равенства, а политического деятеля начинают критиковать за кризис, к которому ни лично он, ни его программа не имеют никакого отношения.

«Рога альтернативы» являются следствием нарушения второго и третьего законов логики. Напомним, что второй закон логики - закон противоречия - гласит, что некоторое утверждение не может быть истинным и ложным одновременно. Например, то, что вы держите в руках, не может в одно и то же время быть и не быть книгой. Третий же закон логики - закон исключения третьего - утверждает, что из двух противоположных утверждений одно истинно, второе ложно, а третьего не дано. Таким образом, вы держите в руках или книгу, или не книгу и ничто иное. Винни-Пух логику не знал и поэтому, когда готовился к полету на воздушном шаре за медом, решил, что он или медведь, или тучка, тогда как никакого взаимного противоречия эти утверждения не содержат. Винни-Пух мог быть медведем или не медведем, тучкой или не тучкой, но между собой понятия «медведь» и «тучка» не связаны никак. История про Винни-Пуха вызывает смех у детей, но тем не менее взрослые российские журналисты во время президентских выборов 1996 г. убеждали граждан, что нужно выбирать между Ельциным и возвратом к коммунизму, а не между Ельциным и не Ельциным, причем последнее с возвратом к коммунизму также никакой связи не имеет.

Жанры эмоциональной публицистики - репортаж, фиче, личностное интервью и портрет. Репортаж - рассказ очевидца, составленный так, чтобы дать возможность читателю самому почувствовать себя на месте события. Фиче - история, написанная от третьего лица, но также дающая возможность пережить случившееся. Личностное интервью ставит целью раскрыть человека через суждения и рассказанные им эпизоды из жизни. Жанр портрета также предполагает раскрытие человека, но не только через беседу, но и через поведение персонажа в характерных для него жизненных ситуациях. Особенностью жанров эмоциональной публицистики является субъективность. Если новости можно верифицировать, то есть проверить на истинность, а о достоверности выводов рациональной публицистики можно судить, исходя из весомости аргументов и соблюдения автором логических законов, то для эмоциональной публицистики факты и логика вторичны, а первичны переживания. Причем для того, чтобы читатели смогли что-то пережить, сначала пережить это должен сам журналист. А так как все люди разные, то и переживания у каждого будут свои. Отсюда следует, что, к примеру, новость об одном и том же событии журналисты напишут примерно одинаковую, а вот репортажи об одном и том же мероприятии могут быть совершенно разными, вплоть до ощущения, что авторы побывали на разных мероприятиях, а не на одном и том же.

В заключение главы рассмотрим такие понятия, как журналистская информация, тема и идея журналистского произведения, а также конфликт в журналистском тексте. Журналистская информация социальна, то есть она касается больших масс людей. Чем больше людей может заинтересовать сообщение, тем выше его пригодность к публикации. В то же время ценность журналистской информации всегда относительна, так как что-то всегда важно только в связи с чем-то еще. Поэтому ценность любого сообщения можно искусственно увеличить, связав это сообщение с беспокоящей всех проблемой либо с событиями, которые «на слуху».

Если тема статьи - проблемная ситуация, то идея статьи - вариант решения проблемы. Например, если проблема - грозящая Москве нехватка питьевой воды, то идеей будут действия (или бездействие) городских властей по этому поводу. Чем острее проблема, тем выразительнее будет прослеживаться идея. Написать статью о просто скучающем и недовольном жизнью человеке (тема), который от нечего делать слоняется по всевозможным развлекательным заведениям (идея), труднее, чем написать статью о смертельно больном ребенке (тема), родители которого собирают запредельную для них сумму денег на операцию (идея).

За идеей следует сюжет - действия героев материала для выхода из проблемной ситуации (тема) в связи с заданным планом (идея). Завершается сюжет кульминацией, то есть решением проблемы или провалом попытки ее решить (катастрофа). Кульминаций может быть две - ложная и истинная. Например, деньги на операцию ребенку собрать так, как планировали, не удалось (ложная кульминация), но в последний момент деньги появились оттуда, откуда их не ждали (истинная кульминация). Или деньги успешно собрали (ложная кульминация), но оказалось, что операция больному уже не поможет (катастрофа).

После кульминации следует развязка - осмысление, оценка сделанного, разработка нового плана по выходу из проблемной ситуации. В материале о нехватке питьевой воды развязкой может быть вывод о том, насколько властям удалось решить проблему. В статье про больного ребенка, которому необходимые на операцию деньги достались в последний момент, развязкой будет переосмысление отношений между людьми, подтверждение веры в то, что если помощь очень нужна, она обязательно от кого-нибудь придет.

К слову, пятичленную структуру драмы «тема-идея-сюжет-кульминация-развязка» описал еще Аристотель в IV в. до нашей эры, задолго до появления журналистики в ее нынешнем виде.

Конфликт в журналистском материале может быть внешним и внутренним. Внешний конфликт - столкновение между разными людьми или борьба людей с неблагоприятными условиями среды, внутренний - борьба между различными установками внутри одного человека. Источником конфликта является несовпадение между желаниями и возможностями людей, а также требованиями внешней среды и моральными нормами. Желания можно обозначить как «хочу», возможности - как «могу», а требования внешней среды и моральные нормы - как «должен». Тогда внешний конфликт будет конфликтом между «хочу» разных людей, между «хочу» одного человека и «должен» (или «нельзя») со стороны государства и общества, между «должен» со стороны внешних обстоятельств и «могу» («не могу») со стороны людей. Вот примеры внешних конфликтов. Два кандидата хотят занять пост президента, который только один. Человек хочет жить припеваючи, но не хочет трудиться, то есть хочет получать от общества блага, ничего не отдавая взамен, и общество начинает с ним борьбу.

Альпинисты пытаются покорить неприступную горную вершину по неисследованному маршруту.

Поэтика публицистического текста резко изменилась в 90-е годы XX в. Эти изменения сказались на системе журналистских жанров и на их использовании в редакционной практике.

Все отрепетировано. Никакой отсебятины. Неудивительно, что в сороковые годы слово «репортер» считалось в советской журналистике бранным. Журнал «Советская печать» в пятидесятые вел по этому поводу дискуссию: нужен ли нам репортер? не отдает ли его работа буржуазной журналистикой? Ведь он вносит в свое выступление нездоровый дух сенсационности и предполагает индивидуальный взгляд на описываемое событие. Слово «сенсация» тоже считалось бранным. Чаще всего оно употреблялось в словосочетании «буржуазная сенсационность». Брезгливо (и брюзгливо) цитировали слова американского пресс-магната Херста о том, что если собака укусила человека – это не сенсация, а если же человек покусал собаку, то это было сенсацией. Укушенная собака становилась жупелом – пугалом советских газетчиков.

Постсоветская российская журналистика существенно отличается от своей предшественницы. Во-первых, на смену директивной, одноцветно идеологизированной прессе пришла публицистика более раскованная по мысли и стилю. Сравним:

Наша печать должна всесторонне и глубоко раскрывать опыт партийных организаций по руководству хозяйством, смело вскрывать недостатки,помогать партийным организациям быстрее устранять эти недостатки.

(Коммуна [Воронеж]. 1965. 19 окт.)

Если бы налогообложение было простым делом, то не учили бы налоговых инспекторов в США девять лет. Не потому ли у нас налоги не умеют собирать, что плохо учены? Я занимаюсь расчетами причитающихся бюджету платежей более 22 лет... Убеждена, что облагать налогом надо не прибыль, а доход.

(Новые Известия. 1999. 20 апр.)

Примеры взяты без долгого специального поиска, но они характерны. В первом случае газета мало заботится о реакции аудитории. Да и написано это не для широкой публики – для обкома партии. Передовые статьи в те времена не читали – их просматривали заинтересованные лица: кого хвалят, кого ругают? Текст не соответствовал реальности: «опыт партийных организаций по руководству хозяйством» был хорошо известен гражданам, стоящим в очередях за товарами первой необходимости, но кого это волновало? Господствующий стиль публицистики советского периода – «долженствование». Словесное клише («всемерно и глубоко раскрывать», «смело вскрывать недостатки») ничего не значило. Второй текст – размышления специалиста-экономиста. Здесь есть ссылка на собственный опыт, обращение к опыту зарубежному, приглашение читателя к размышлению, конкретное предложение. Справедливости ради отметим, что публицистика рубежа XX–XXI вв. обязана своей родословной талантливым предшественникам – Анатолию Аграновскому, Василию Пескову, Эльраду Пархомовскому, Ярославу Голованову, Владимиру Орлову, Евгению Богату, Геннадию Бочарову, Ольге Чайковской...

Персонификация текста вызвана к жизни не только общим процессом демократизации постсоветского общества, но и тем, что в условиях существующего ныне рынка информации товаром становится не просто новость, а новость, «упакованная» в публицистический текст. Публицистический текст, как известно, напоминает двугорбого верблюда: первый горб – факт, второй – отношение автора к факту. Спрос на личностную журналистику в условиях растущей конкуренции СМИ создал прецедент выбора. Публицист откликается на этот спрос предложением собственного имени. Имя (в широком смысле этого слова) становится знаком издания или канала,представляющих это имя: Леонид Парфенов на НТВ, Юрий Щекочихин в «Новой газете», Александр Васинский в «Известиях»... Имя способствует возникновению диалога с аудиторией.

Третья особенность современной российской прессы – она работает в режиме диалога с аудиторией. Прямая линия в «Комсомольской правде», рубрика «Мнение» в «Известиях», «Письма про то, как мы живем» в «Новых Известиях», беседы со слушателями в живом эфире на «Русском радио» – примерам несть числа. Диалогичность рождает многоголосие, возникает эффект субъективности; полифонизм звучащих голосов, предлагающих различные точки зрения, побуждает аудиторию к самостоятельному определению собственной позиции. Учитывая это, настраиваясь на волну ожиданий аудитории, пресса одновременно ориентируется и на более занимательную, более остроумную форму подачи материала. Диалог с аудиторией предполагает ее отклик на предложенный текст, интерес к нему. Интерес возможен тогда, когда публицист не просто предлагает факты, заслуживающие, с его точки зрения, внимания, но и сообщает о них в яркой, воздействующей на эмоции аудитории форме.

Но возможны варианты. В том же номере «Комсомольской правды» в интервью с самым знаменитым официантом Москвы Б. Кавериным, журналист, представляя собеседника, пишет: «Люди в белых жилетах. Молчаливые, важные, на лице написано, что знают все про всех, но фиг скажут». Перелицовка известного клише «люди в белых халатах», разговорное «фиг скажут» – приметы постмодернизма в публицистике: эпатирующее, раздражающее снижение уровня диалога. Предполагается, что публике интересен не человек, действительно много повидавший на своем веку, – интересны рассказываемые им незамысловатые байки о знаменитых посетителях ресторана Центрального дома актера. «Да ты знаешь, какие в нее Лагутенко “бабки” впилил? И брат старший, Рамиль, – теперь ее продюсер, без него мамаша Земфиринатебе про дочку даже не чихнет...» – безымянные персонажи еще одной публикации говорят языком молодежной улицы. В нем мирно уживаются «продюсер» и «впилил», «бабки» и «мамаша Земфирина», «даже не чихнет» и «обстановка в семье». «Я пишу фразой, доступной бедным», – заметил однажды М. Зощенко. Редакция, понимая, что текст – это товар, стремится учитывать все способы повышения интереса аудитории, в том числе и чисто стилистические.

Четвертая особенность современной публицистики – возросшая роль приема в обработке материала. Текст все очевиднее приобретает черты литературности: меняется его стилистика, слово становится более экспрессивным, более эмоциональным и остроумным. Персонификация повествования привела к более широкой, чем раньше, игре в «чужое слово» (М.М. Бахтин), свойственной художественной речи, к заметному расширению повествовательных интонаций (ироническое письмо, «стеб», «новояз», жаргон), к усложнению композиционно-стилистической структуры материалов. Текст как точка зрения индивидума, как слово, принадлежащее определенному субъекту высказывания, становится в речевом своем содержании более выразительным. Это замечание относится ко всем без исключения жанрам.

Несмотря на повышенную производственную занятость, связанную с войной в Югославии, федеральный министр иностранных дел Германии ЙошкаФишер в прошедшую субботу все же женился в четвертый раз. 51-летний вице-канцлер и неформальный лидер партии «Союз 90»/«зеленые» заключил во Франкфурте-на-Майне брачный союз с 29-летней журналисткой Николой Леске.

(Из заметки)

Происходит этот процесс не демонстративно, а как бы само собой так получается. Но Конституция на российскую уже не совсем похожа, законы по-особому работают, и даже границы области, как ворота при сильном ветре, то захлопнутся, то откроются. Гости из соседних губерний, если не наездом – на день, а подольше задержатся, спрашивают: где мы?

(Из корреспонденции)

Внедрение в питерскую жизнь «ипотеки по-русски» сопровождается барабанным боем. Председатель наблюдательного совета Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию называет Петербург «колыбелью российской ипотеки», вице-губернатор города, председатель комитета по строительству – «полигоном для отработки федеральной программы ипотечного кредитования». Спорить не о чем. Разве что колыбелька дороговата да полигон – крайне опасен для жизни.

(Из статьи)

Такова общая тенденция: остроумие опирается на поиск неожиданных решений обсуждаемых проблем, на оригинальную трактовку фактов, на введение аудитории в относительно легко декодируемую и разнообразную систему образов. Подчеркнем – поиск остроумного решения творческой задачи способствует расширению жанровых границ материала. В сущности, все названные выше особенности современной российской публицистики имеют в своей основе важнейший процесс, происходящий в прессе, – ее эссеизацию. В одном из своих выступлений Григорий Померанц назвал Новое время эпохой фельетонизма . Рубеж XX–XXI вв. входит в историю как эпоха эссеизации публицистики: от персонификации повествования до перевода субъекта высказывания в действующее лицо исторического процесса – только один шаг. И этот шаг уже сделан. Мир и субъект, этот мир воспринимающий, в равной степени становятся предметом исследования. Публицист сегодня ощущает себя не сторонним наблюдателем описываемых процессов, а равноправным их участником. Автор предлагает аудитории текст, который перестает быть равновеликим жанру.

1. Какой из перечисленных жанров относится к информационным жанрам?

3. Какой жанр журналистики характеризуется детальным описанием события с акцентом на эмоции?

4. Какой из жанров обычно используется для анализа актуальных проблем?

5. Какой жанр журналистики чаще всего используется для краткого изложения фактов?

6. Какой из жанров журналистики можно отнести к аналитическим?

7. Какой жанр журналистики характерен для высказывания о ком-то или чем-то с иронией или сатирой?

8. Какой жанр журналистики направлен на представление и анализ художественных произведений?

9. Какой жанр журналистики обычно предполагает разговор с личностью и публикацию его в печатной форме?

10. Какой жанр журналистики сосредоточен на освещении конкретной темы, часто с акцентом на детали и образы?

11. Какой жанр журналистики включает в себя оперативное изложение фактов, обычно в виде кратких заметок?

12. Какой жанр журналистики чаще всего используется для подведения итогов деятельности или событий?

13. Какой жанр журналистики позволяет автору выразить личное отношение к событиям?

14. Какой жанр журналистики характерен для отражения позиции автора по какому-либо вопросу?

15. Какой жанр журналистики чаще всего используется для сбора информации и мнений по определенной теме?

16. Какой жанр журналистики подходит для иронического осмысления действительности?

17. Какой жанр журналистики характеризуется структурированной подачей материала, с акцентом на основной факт?

18. Какой жанр журналистики направлен на систематическое освещение событий, с фиксированием деталей?

19. Какой жанр журналистики используется для краткого обзора событий с упором на мнение автора?

20. Какой жанр журналистики представляет собой литературное произведение, написанное на актуальную тему, в котором автор выражает свое мнение?

Выводы

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Комментарии

Оставить комментарий

Творческая деятельность журналиста

Термины: Творческая деятельность журналиста