Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое электропитающие установки, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое электропитающие установки , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Телекоммуникационные сервисы и устройства.

электропитающие установки являются частью системы телекоммуникаций и играют важную роль в обеспечении надежной и бесперебойной работы системы [22].

Они обеспечивают оборудование электрической энергией постоянного и переменного тока необходимых номиналов и с требуемыми характеристиками.

Система электропитания содержит:

Номинальное постоянное напряжение на российских коммутационных станциях обычно соответствует значению –60 В. В настоящее время в связи с массовой поставкой на сети зарубежного оборудования допускается использовать номинал со значением –48В.

Для номинала 60 В допустимые нормы отклонения от –54 В до –66 В (±10%).

Для номинала 48 В они составляют –48 В; — 40 В; — 56В.

Напряжение должно быть замерено на входе токораспределительного щита.

Строгие определения относят эти нормы к статическим, т. е. медленным отклонениям.

Динамические, или кратковременные отклонения относятся скорее к самому оборудованию потребителя, чем к установке электропитания.

Это оборудование должно сохранять работоспособность при многократных включениях и выключениях электропитания или при снижениях номинала (в техническом задании на аппаратуру следует оговаривать пределы электробезопасности для аппаратуры).

В современных коммутационных системах применяются источники бесперебойного питания, сохраняющие свои параметры при достаточно длительных перерывах в базовом электропитании от сети переменного тока (от 4 до 8 часов). Однако при катастрофическом выключении (внезапное выключение, не сопровождаемое заранее оговоренными процедурами и программами) все оборудование станции должно обеспечивать возврат к рабочему состоянию.

На крупных телекоммуникационных объектах должны вводиться два силовых кабеля от независимых источников переменного тока. Требования к параметрам вводимого напряжения и частоты переменного тока следующие:

При этом коэффициент нелинейных искажений допускается не более 10%;

Например, для станции 10 000 номеров ток, потребляемый аппаратурой, может составить до 170 А в ЧНН. Для станций электромеханической системы потребление будет выше. Например, для АТСК-У это 450 А в ЧНН. Следует только обратить внимание, что на электромеханических станциях потребление тока зависит в большой степени от числа установленных соединений. При небольшой нагрузке потребление энергии резко падает. Станции, построенные только на микроэлементной базе, потребляют ток непрерывно.

С помощью номинального напряжения на станциях получают следующие номиналы:

±5В — для электропитания микросхем;

±12В, +24В — для электропитания реле.

Кроме этого, для электропитания служебных приборов, принимающих существенную часть обслуживания (например, дисплеев), необходимо обеспечивать гарантированное электропитание переменным током номиналом 220 В.

Это делается специальными преобразователями постоянного тока в переменный, которые называются инверторами.

Токораспределительная сеть строится одним из нескольких способов:

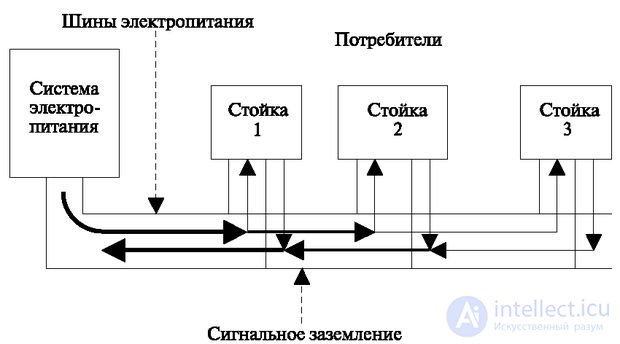

При магистральном способе токораспределительная сеть строится на основе одной магистрали, разводящей электропитание по всем устройствам станции (рис. 6.8). Часто эта магистраль выполняется в виде "кольца" для повышения надежности при разрывах цепи, которые могут быть результатом работ по техническому обслуживанию.

При таком способе по магистрали проходят довольно значительные токи. На рис. 6.8 проходящие токи показаны линиями различной толщины. Если учитывать сопротивление токопроводящей шины, то в наиболее неблагоприятных условиях находятся устройства в конце магистрали. Напряжение в конце токопроводящих проводов имеет более низкое значение, чем в начале. Поскольку величина протекающего тока зависит от загрузки станции, обязательно возникают перепады напряжения на проводах, особенно обратных (сигнальное заземление, в отличие от защитного заземления; см. далее раздел "Электробезопасность").

При этом сказывается различная чувствительность элементов. Например, если для реле с номиналами электропитания 60В, 24В, 12В перепады величиной 0,5В не являются критическими, то для микросхем они сравнимы с величиной входного сигнала. При этом, учитывая физические основы полупроводниковой техники, перепады напряжения на обратном проводе имеют большие негативные последствия, чем на прямом направлении. В связи с этим во многих случаях рекомендуют отделять сигнальное заземление электронной базы от заземления других номиналов.

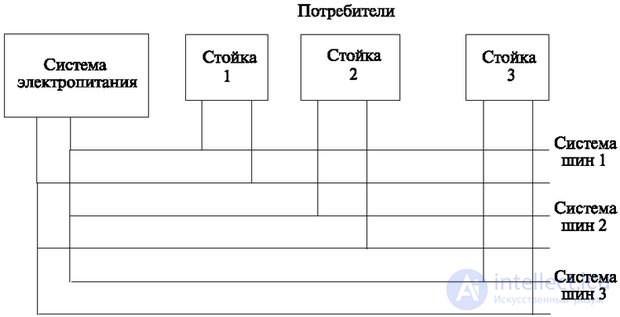

Радиальный способ токоразводки (рис. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . 6.9) позволяет уменьшить эти недостатки.

Разделение цепей, подводящих ток по потребителям, снижает сопротивление проводов, разводящих токи. Иногда применяют смешанный способ — радиально-магистральную разводку (рис. 6.10). Он более прост в монтаже, для этого потребителей разделяют по группам. Например, до каждого ряда оборудования идет радиальная разводка, а внутри ряда — магистральная.

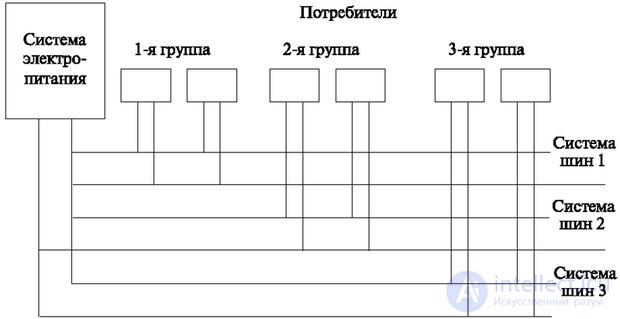

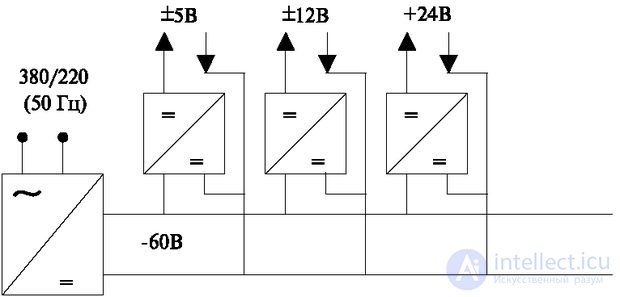

Наиболее распространен способ, когда разводится по станции только один номинал напряжения, а другие получаются с помощью Вторичных Источников Электропитания (ВИП), которые устанавливаются на каждой стойке потребителя тока. Такой способ показан на рис. 6.11: потребителям разводят электропитание постоянным током (на рисунке для примера указан наиболее частый случай —60В).

Этот способ требует несколько больших затрат, но гарантирует развязку цепей по электропитанию и установку индивидуальных стабилизаторов меньшей мощности на каждой стойке. При меньших мощностях проблема стабилизации решается гораздо проще.

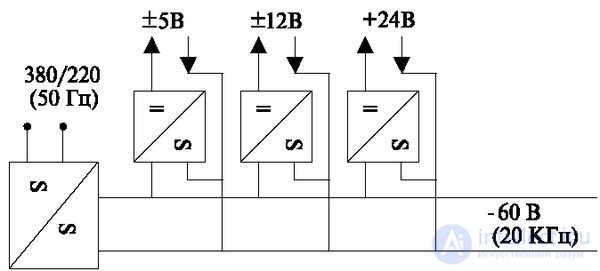

Однако для большого упрощения преобразователей применяется метод магистральной разводки переменным током (рис. 6.12).

Такой метод заключается в том, что в центральном электропитающем устройстве (на рисунке — крайнее слева) производится преобразование переменного тока напряжением 380В (220В) частотой 50 Гц к постоянному току, после чего он преобразуется к переменному, но большой частоты (например, 20 кГц) и меньшего напряжения. Далее на стойках потребителя он снова преобразуется в постоянный. Увеличение частоты позволяет уменьшить габариты трансформаторов, которые являются основными габаритными элементами. Уменьшение напряжения позволяет применять малогабаритную элементную базу.

Вариантом такого способа является разводка с помощью широкополосных импульсов. Этот способ заключается в передаче от центрального устройства электропитания "широких" импульсов, перекрывающихся по времени. Наложенные друг на друга, они образуют, таким образом, имитацию источника постоянного тока.

Бесперебойность электропитания (UPS — Uninterruptible Power Supply) обеспечивается:

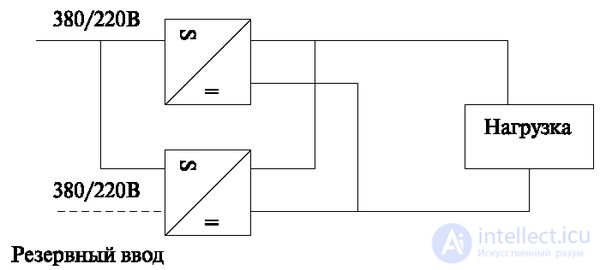

В первом случае используется параллельная работа двух электропитающих установок (рис. 6.13).

При дублировании иногда (на больших станциях) применяют введение двух силовых кабелей (фидеров) от сети промышленного тока напряжением 380/220В. Фидера подводятся либо от разных источников, либо от разных фаз трехфазовой сети (при использовании однофазных выпрямителей).

Электропитание постоянным током производится непосредственно от выпрямителей, снабженных стабилизаторами тока (напряжения). Мощность каждого из выпрямителей должна быть рассчитана на обеспечение пиковой нагрузки.

При выключении сети переменного тока происходит полная остановка работы станции. Это является серьезным недостатком такой системы, так как большинство энергосетей не гарантируют непрерывность электропитания даже в случае подключения двух вводов. Обычно в договорах на поставку оговаривается право поставщика на перерыв на время до 2 с.

Для всех типов станции такой перерыв влечет разъединение установленных соединений.

Для АТС, использующих электронные системы и системы с программным управлением, это приводит, как правило, к полному перезапуску системы, что означает также полную остановку станции.

Кроме того, надо учитывать большую социальную роль телефонной связи. При выходе из строя электрической сети она остается единственным средством получения информации и связи.

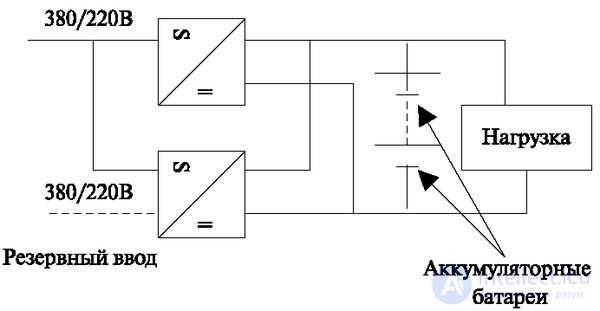

Поэтому чаще всего применяется буферная система электропитания (рис. 6.14).

Режим ее работы заключается в том, что параллельно с работой выпрямителей на нагрузку работает аккумуляторная батарея. При наличии напряжения сети переменного тока выпрямители обеспечивают питание аппаратуры и режим подзарядки батареи.

При исчезновении напряжения в сети переменного тока работа выпрямителей прекращается. Питание аппаратуры осуществляется от аккумуляторной батареи, работающей в режиме разряда.

Мощность батареи рассчитывается на работу в Час Наибольшей Нагрузки (ЧНН) в течение 4, а в более ответственных случаях и 8 часов.

Основными достоинствами системы являются простота, высокая надежность и хорошие динамические характеристики системы. Аккумуляторные батареи позволяют сгладить все резкие кратковременные колебания параметров сети.

Недостаток — большие колебания выходного напряжения из-за заряда и разряда аккумуляторной батареи. Поэтому применяются различные решения, позволяющие при отсутствии напряжения в сети постепенно, по мере разряда батареи подключать дополнительные группы аккумуляторов. Во время восстановления электропитания и заряда эти группы отключаются.

Большинство современных станций пользуется решением, основанным на применении максимально повышенного напряжения и использовании стабилизаторов при преобразовании на стойках. Такой стабилизатор устанавливается также в целях сохранения напряжения в управляющих устройствах независимо от колебаний нагрузки (рис. 6.15).

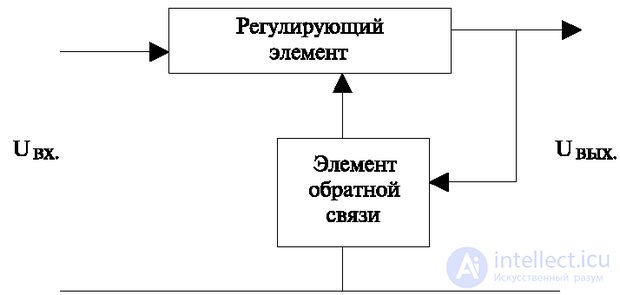

Стабилизатор обычно устанавливается на выходе выпрямителя или преобразователя. Наиболее удобно применять его при децентрализованном способе разводки электропитания, так как стабилизаторы большой мощности обычно имеют большие габариты и стоимость. На его вход подается повышенное по сравнению с требуемым номиналом напряжение. Регулирующий элемент снижает его до требуемой величины. Параметры выходного напряжения контролируются элементом обратной связи. При изменении параметров на выходе он вырабатывает сигнал на вход регулирующего элемента. И тот либо увеличивает, либо уменьшает напряжение.

Регулирующие элементы строятся по принципу регулируемого сопротивления. При импульсной разводке возможно его построение на базе комбинирования широты импульсов при преобразовании импульсной последовательности в постоянный ток.

Элемент обратной связи содержит эталонный элемент (например, стабилитрон) и схему сравнения выходного напряжения с напряжением на стабилитроне. Сигнал регулировки вырабатывается на основе разности этих напряжений.

Большое значение при буферной системе имеют устройства, подключающие аккумуляторные батареи к токоразводящей сети. Они должны подключать и выключать батареи без изменения значений напряжения (без "выбросов"). При больших значениях токов это является проблемой и решается с помощью специальных переключателей, построенных, например, на стабилитронах.

Для обеспечения надежной работы в условиях ненадежной сети электроснабжения предусматривается возможность подключения дизель-генераторов. Не останавливаясь подробно на этом способе электроснабжения, можно заметить, что основная его проблема — нестабильность частоты вращения и, как следствие, большие колебания по частоте вырабатываемого электропитания.

В целях обеспечения защиты АТС от наружных и внутренних перенапряжений применяются защитные устройства, устанавливаемые на всех уровнях распределения энергии (распределительная сеть, уровень отдельного потребителя). Основные требования к этим устройствам — динамические характеристики. Они должны работать быстрее, чем защищаемое ими оборудование. Поэтому обычно оговаривается время реакции таких систем на те или иные изменения напряжения.

Система заземления должна иметь защитное заземление металлических стативов и шасси. Оно объединяется с сигнальным заземлением только на основном источнике электропитания.

Электропитающие установки оборудуются фильтрами для отделения частот, создающих радиопомехи. Все устройства станции должны быть оборудованы защитным заземлением от внешних воздействий и излучений самой аппаратуры во внешний мир.

При электропитании приборов речевого тракта необходимо учитывать, что органы слуха человека имеют различную чувствительность к звукам разной частоты, и поэтому помехи, возникающие при преобразовании электрического тока, должны иметь различные нормы при различных частотах. Для этого рекомендуется ставить в цепи, предназначенные для электропитания разговорного тракта, специальные фильтры, создающие различное затухание в зависимости от частоты. Характеристика такого фильтра показана на рис. 6.16

В заключение, эта статья об электропитающие установки подчеркивает важность того что вы тут, расширяете ваше сознание, знания, навыки и умения. Надеюсь, что теперь ты понял что такое электропитающие установки и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Телекоммуникационные сервисы и устройства

Комментарии

Оставить комментарий

Телекоммуникационные сервисы и устройства

Термины: Телекоммуникационные сервисы и устройства