Лекция

Привет, Вы узнаете о том , что такое семья, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое семья, социальный институт, базовая ячейка общества , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Межличностные отношения.

семья — социальный институт , базовая ячейка общества , характеризующаяся, в частности, следующими признаками:

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям . Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных систем . Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние.

На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье. Для взрослого человекасемья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные требования. Для ребенка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.

Содержание понятия «семья» трансформируется вслед за социокультурным изменением общества . Под семьей также может пониматься родительская пара или один родитель как минимум с одним ребенком[10], а также легализованные в ряде стран однополые союзы[11].

Крестьянская семья. XIX век.

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным основам общества.

Несмотря на свою общеупотребительность, понятие семьи довольно многогранно, а его четкое научное определение довольно затруднено. В различных обществах и культурах определение семьи может некоторым образом различаться. Кроме того, часто определение зависит также и от той области, относительно которой это определение дается. Существует много определений семьи. Каждое из них зависит от конкретных исторических, этнических и социально-экономических условий, а также от конкретных целей исследования[12][13].

Согласно классическому определению одного из крупнейших английских социологов Энтони Гидденса, под семьей понимается «группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми». В контексте данного определения родственными отношениями считаются отношения, возникающие при заключении брака (то есть получившего признание и одобрение со стороны общества сексуального союза двух взрослых лиц) либо являющиеся следствием кровной связи между лицами[14]. Семья — основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью[15] .

В праве под семьей понимается законный социальный институт, находящийся под защитой государства. Как правило, «полная семья» в юридическом смысле состоит из отца, матери и ребенка (или детей); «неполная семья» — из отца с ребенком (или детьми) или матери с ребенком (или детьми)[12]. В российском семейном праве семья определяется как круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления[16].

Генеалогическое определение семьи представляет ее как совокупность людей, связанных кровным родством или свойство́м. Такое определение, с одной стороны, шире правового определения семьи, с другой стороны, оно исключает приемных родителей и детей из списка членов семьи[17].

Психологический подход к семье (такого подхода, в частности, придерживается Клаус Шнеевинд (нем. Klaus Schneewind)) понимает под семьей некую совокупность индивидов, удовлетворяющую четырем критериям[18]:

Социальный аспект в определении понятия семьи доминировал в социалистическом обществе, согласно положению марксизма о том, что «семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество»[19]. На разных исторических этапах развития семейных отношений преобладали территориальный и экономический аспекты. Например, во Франции «в понятие семьи входила группа лиц, запирающихся на ночь за одним замком»[20], а русская земская статистика при проведении подворных переписей определяла семью по числу едоков, исходя из того, что «по представлению крестьян, в понятие семьи входит круг лиц, постоянно питающихся за одним столом или евших из одного горшка»[21]. Однако при всей важности социально-экономической функции семьи, следует отличать ее от домохозяйства, которое может вести и отдельный человек, и группа лиц, не связанных отношениями родства. Точно так же проживание на одной жилплощади не может быть сегодня определяющим в понимании семьи. Во все времена основой ее все-таки остается чисто биологическое понятие супружеской пары, сожительствующей со своими нисходящими потомками и престарелыми представителями старшего поколения.

В русском языке бытует отношение к семье и ее членам (от первого лица) как к собственности (принадлежность)- моя семья, моя жена, мои дети или подчеркивается (со стороны) отношение к семье и ее членам — семья Федора, жена Федора, дети Федора (и Марии).

Российскую демографическую науку семья интересует как предусловие воспроизводства населения, как уникальный социальный институт, специфической функцией которого является рождение детей, воспроизводство поколений, населения в целом. Поэтому российская демография из всего возможного многообразия семейных структур населения выделяет и изучает только те, которые прямо и непосредственно связаны с воспроизводством населения, чем она резко отличается от демографической науки западных стран[22].

В 1992 году в России впервые после Великой Отечественной войны смертность превысила рождаемость. С 1993 года сохраняется устойчивое сокращение численности населения, аналогичное ситуации, когда государство находится в состоянии войны. Одновременно с этим развиваются процессы прогрессирующего старения населения. Впервые число россиян старше 60 лет превысило количество несовершеннолетних до 15 лет в 1999 году. И до сих пор превышает. См. Интерактивный счетчик населения России

Ожидается, что после 2010[23] года пойдет новая демографическая волна, когда начнут вступать в брак и обзаводиться детьми те мужчины и женщины, которые родились уже в 1990-е гг. то есть в то время, когда в России была зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю страны. В результате появится самое малочисленное поколение, которое вступает в репродуктивный возраст. Доля женщин в возрасте от 20 до 29 лет к началу 2025 года сократится почти в два раза. Если интенсивность рождаемости среди женщин этого возраста сохранится и далее, то на каждый процент сокращения численности их самих, сократится и число рождений в стране. По данным Всероссийской переписи населения 2002[24] года, численность семей с тремя и более детьми не превышает 6 %. А для положительного воспроизводства населения нужно, чтобы в каждой семье в среднем воспитывалось по три ребенка. Согласно «Кратким итогам пилотного обследования „Семья и рождаемость“»среднее желаемое число детей, то есть то количество детей, которых респонденты хотели бы иметь при наличии всех благоприятных условий, не превышает трех детей. Желаемое число детей в среднем несколько выше лишь у респондентов с религиозным мировоззрением. При этом заметно ниже ожидаемое число детей, то есть то количество детей, которых респонденты готовы иметь: оно даже не достигает двух.

Демографическая политика в России, направленная на повышение рождаемости, развивается по следующим направлениям:

Второе направление является приоритетным из предположения о том, что «изменение установки к росту потребности в детях может дать несоизмеримо больший результат, чем улучшение условий жизни»[25].

Святое семейство со святой Анной и Иоанном Крестителем. Картина Аньоло Бронзино, ок. 1530

Старинная семья (картина Франсиско Гойя)

Русское слово «семья» имеет славянское и индоевропейское происхождение (ср. лит. Šeima), восходя к значению территориальной общности[26][27] (ср. лит. Zeme: Земля). В древнеславянском и древнерусском языке слово сѣмия означало как семью вообще (всех членов рода, живущих совместно), так и челядь, домочадцев, холопов[28].

Научное изучение форм семейной жизни началось в XIX веке и связано с работами И. Бахофена, Л. Моргана[29], М. М. Ковалевского. В том числе было показано, что тип семьи в высокой степени преобладал характер дальнейшей эволюции соответствующего общества.

До Второй мировой войны в России преобладала патриархальная семья, которая характеризуется преобладанием мужчины в доме и подчинением ему всех остальных членов семьи. В послевоенные годы, начиная с конца 40-х годов до 80-х, доминирующей стала детоцентристская семья, в которой очень большое значение придается благополучию детей и сохранению брака в интересах детей. Совсем недавно в последние десятилетия возникла супружеская семья , в которой доминируют равноправные отношения, стабильность брака зависит от желаний и качества отношений между супругами. Экономическая самостоятельность женщин, повышение их социального статуса неизбежно предполагает иной — партнерский тип супружества. Многие исследователи отмечают изменение функций семьи в сторону ее большей психологизации и интимизации. В 20-м веке произошел переход от брака по расчету или обязанности к браку по любви. С одной стороны, как отмечает Кон И. С. — это огромное достижение человечества, но с другой стороны, такой брак предполагает большую частоту расторжения браков по психологическим мотивам, таким, например, как «несходство характеров», что ведет к меньшей устойчивости браков. Как отмечает Кон, главная тенденция, лежащая в основе всех этих процессов — изменение ценностных ориентаций, в центре которых ныне стоит не семейная группа, а индивид.

Изменились и социально-психологические установки на рождаемость. С суждениями, что «долг каждой женщины стать матерью» и «долг каждого мужчины растить детей» гораздо чаще соглашаются представители старших, нежели младших поколений. Особенно заметны сдвиги в установках женщин. На вопрос «Должна ли каждая женщина стать матерью?» среди опрошенных в конце 1990-х гг. петербургских женщин от 18 до 29 лет утвердительно ответили лишь 20 %, а среди 30-39-летних — только 17 %. Это значит, что материнство, которое религиозная мораль всегда считала главной ипостасью женщины, становится лишь одной из ее социальных идентичностей. В представлениях россиян о справедливом распределении семейных функций и об обязанностях матери и отца традиционалистские установки борются с эгалитарными, сопровождаясь жесткими взаимными обвинениями мужчин и женщин.

Признаки трансформации семьи стали проявляться в развитых странах Европы уже с середины 1960-х годов, а в других европейских странах — с конца 1980-х — начала 1990-х годов. Перечень важнейших перемен в состоянии семьи был кратко сформулирован Дирк ван де Каа:

Семья имеет свой жизненный цикл – цикл семьи. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Состоит из соответствующих стадий и кризисов. Индив цикл завершается разводом или смертью члена семьи.

Семья – это открытая система, находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Могла бы функционировать неоднократно долго, воспроизводит себя в поколениях, трансгенерационная передача – передача норм, стандартов, установок …

Должна выделять в окружающую среду то, что оказывается в избытке и получать то, в чем она нуждается. Процесс контакта с окружающей средой. Должен присутствовать баланс. Существуют чувства осознанности границ семьи, семья учитывает свои потребности, выделяет только то, что в избытке. Не делится с тем, что в недостатке.

Чем больше закрытая семья, тем более она дисфункциональна (скелет в шкафу)

Все системы обладают свойством самоорганизации, семья – самоорганизующаяся система.

Поведение семьи всегда целесообразно (не хаотично или случайно) есть конкретная цель и источник изменений и преобразований всегда находится внутри семьи. Психотерапевт должен отыскать источник самообразования (свойство системы), семейные мифы, почему в семье происходят те или иные поступки, находятся под властью какого-то мифа (сложного семейного знания в поколейности), транслируют мифы из поколения в поколение.

Ассортативность брака (подобный ищет себе подобного) по гену

Семья - это первичная система по отношению к любому, входящему в нее элементу. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний человеком в семье, а регулируется свойством системы. Поступки и намерения людей в семье всегда вторичны и подчиняются правилам функционирования семейной системы – принцип тотальности системы.

Два основных закона функционирования семьи :

Гомеостаза. Любая семья и каждая система стремится сохранить сущ положение вещей, каким бы оно не было. Статус кво. Свести к усредненным показателям. Как стремление сохранить уровень температуры, давления в организме … то же касается и функциональных и дисфункциональных семей. Семья будет изо всех сил поддерживать свой статус. Клиент приходит, потому что сначала хочет что-то изменить, но потом оказывает сопротивление изменениям. А семья первично препятствует любым изменениям

Развития. Любая открытая система развивается. Имеет срок появления на свет и срок завершения функционирования. Проходит свой жизненный цикл, состоящий из закономерной стадии и кризисов.

Стадии жизненного цикла семьи :

1 фаза : стадия монады (предсемьи). Завершается влюбленностью и браком. Получение опыта самостоятельной жизни до брака и формирование идентичности (м и ж). Часто реактивные браки (сидели за одной парой) лет 12-15 держаться. Создают семью из-за целесообразности. А нужен опыт отношений. Это не проверенные отношения. Пропущенная фаза должна будет произойти.

2 фаза диады. Начинают жить вместе. Трудность основная : создать семейную систему (договоренности по каким правилам семья будет существовать). Легкие правила - легко договориться, касаются внешних правил жизни.

Трудные правила те, которые плохо осознаются или связаны с самооценкой Ч. Например, сексуальное поведение : возникает напряжение, стеснительность. Или например член семьи выполняет две обязанности : жены и мамы. Это становится видно через год, пропадает интерес к сексуальной жизни. Нельзя выполнять обязательства не свойственные роли жены и мужа.

Трансгенерационная передача : в любой семье дисфункция по вертикали всегда повторяется по горизонтали.

Породнение мужа и жены катастрофичны : если присутствуют ласкательные слова «ты моя кровинушка», «родная» и т.д. развод неминуем.

Повышенное психоэмоциональное напряжение в семье также являются трудностью на этой стадии.

3 стадия триады : рождение первого ребенка - серьезное изменение в жизни семьи. Возникает треугольник, есть расстояние между членами семьи. Мать и ребенок достаточно близки, папа оказывается на периферии. Летакер : рождение первого ребенка в семье это первый символический развод. Нужно договориться по каким правилам буду жить на каждой стадии нужно договариваться. Появление ребенка – должен быть совместный проект. Необходимо договориться как переживать сложные периоды. Хозяйственно-бытовая сфера. Изменяются функции и обязанности.

4 фаза квадрата : второй ребенок. Характеризуется процесс детранизации (Адлер) - сбрасывание с трона. Ребенок - более любимый. Муж не единственный и не самый любимый. Правила маерата : старший – хранитель традиций семьи, ему все передается ; младший – свободный, строит свою жизнь по своему усмотрению. Вся Америка была основана младшими братьями, они более свободолюбивые. Старшие братья консервативны.

С позиций воспроизводства населения весьма важным критерием построения демографической типологии семей является стадия жизненного цикла семьи. Семейный цикл определяется следующими стадиями родительства:

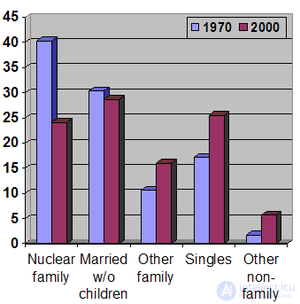

Эволюция типов семьи в США с 1970 по 2000 гг.[34]

Семейная структура, как и брачная, является моментным показателем, фиксируемым во время переписей или специальных обследований населения. Поэтому дать представление о семейной структуре населения можно только по данным переписей или обследований. При этом практика демографической статистики выделяет семьи по следующим признакам:

Примечательно, что в России до 1992 года многодетными считались лишь матери, воспитавшие 5 и более детей (за демографические достижения вручались награды: Медаль «Медаль материнства» II и I степеней — вручался матерям, воспитавшим 5 и 6 детей; Орден «Материнская слава» III, II, I степеней — вручался матерям, воспитавшим 7, 8 и 9 детей соответственно, Орден «Мать-героиня» вручался матерям, воспитавшим 10 и более детей). Сегодня официально «многодетность» начинается от трех детей, то есть многодетной считается уже среднедетная семья. Именно такая по численности детей семья сегодня является наиболее оптимальной, комфортной для государства, и пользующейся всесторонней социальной поддержкой, в соответствии с Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Современная американская семья, включая всех родственников, среднего класса со Среднего Запада[35]

Современная испанская семья, включая всех родственников[36]

При комплексном изучении семейной структуры они рассматриваются в комплексном сочетании. С демографической точки зрения выделяется несколько типов семьи и ее организации.

В зависимости от количества партнеров:

В зависимости от количества детей:

В зависимости от состава:

В зависимости от отношений между родителями и детьми:

Виды семей в зависимости от способов выбора семейного партнера:

В зависимости от места человека в семье:

В зависимости от проживания семьи:

Наследование по отцовской линии означает, что дети берут фамилию отца (в некоторых культурах и имя), и собственность обычно переходит по мужской линии. Такие семьи называются патрилинеальными. Наследование по женской линии означает матрилинеальность семьи.

Вопросами классификации современных семей занимался Торохтий В. С.[38]

Каждую из категорий семей характеризуют протекающие в ней социально-психологические явления и процессы, присущие ей брачно-семейные отношения, включающие психологические аспекты предметно-практической деятельности, круг общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов членов семьи, социально-психологические цели семьи и индивидуально-психологические потребности ее членов.

Об особенностях демографического развития семьи в России можно узнать из статьи «Демографическая ситуация в Российской Федерации».

| Наименование групп семей | Факторы, характеризующие данную группу |

|---|---|

| 1-я группа (оптимальная), | Высшее образование родителей. Высокий культурный уровень семьи. Высокая материальная обеспеченность. Хорошие жилищные условия. Здоровая в психологическом отношении атмосфера. Отсутствие вредных привычек. По состоянию здоровья — оптимальная. |

| 2-я группа (хорошая) | Высшее и среднее образование родителей. Высокий и удовлетворительный культурный уровень. Хорошие материально-бытовые условия. Благоприятные отношения в семье. Вредные привычки, кроме злоупотребления алкоголем. По состоянию здоровья — оптимальная. |

| 3-я группа (удовлетворительная) | Один из показателей является неудовлетворительным (культурный уровень, жилищные условия, взаимоотношения в семье). По состоянию здоровья — удовлетворительная. |

| 4-я группа (неудовлетворительная) | Наличие в семье двух и более неудовлетворительных из перечисленных показателей. Низкий уровень культуры. Неблагоприятный психологический климат в семье. Вредные привычки — злоупотребление алкоголем. По состоянию здоровья — неудовлетворительная. |

Социологи выделяют несколько функций семьи[39]:

Исследователи единодушны в том, что функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, динамику семейных изменений на разных исторических этапах[40]. Современная семья утратила многие функции, цементировавшие ее в прошлом: производственную, охранительную, образовательную и др.

Под функцией семьи следует понимать внешние проявления свойств какого-либо субъекта в данной системе отношений (семье), определенные действия по реализации потребностей. Функция отражает связь семейной группы с обществом, а также направленность ее деятельности. Однако часть функций являются устойчивыми к изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными. К ним можно отнести следующие функции:

а) репродуктивная — в любой семье важнейшей является проблема деторождения. Цельность сексуальной потребности, обеспечивающей продолжение рода, и любви как высшего чувства делает невозможным отделение одного от другого. Супружеская любовь в значительной мере зависит от характера удовлетворения сексуальных потребностей, особенностей их регулирования и отношения супругов к проблеме деторождения, самим детям;

б) хозяйственно-экономическая — включает питание семьи, приобретение и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, создание домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и расходование домашнего бюджета;

в) регенеративная — (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Означает наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения. Сюда же можно отнести и передачу каких-то фамильных драгоценностей;

вовсе необязательно буквально понимать под «драгоценностями» ювелирные украшения, их можно передать любому постороннему, а вот такую драгоценность, как альбом с фотографиями, чужому человеку не передашь — только своему, родному

г) образовательно-воспитательная — (социализация). Состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях[43];

Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определенных границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать таковыми. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям;

д) сфера первоначального социального контроля — моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в отношении между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколений;

е) рекреативная — (лат. recreatio — восстановление). Связана с отдыхом, организацией досуга, заботой о здоровье и благополучии членов семьи.

ж) духовного общения — развития личностей членов семьи, духовное взаимообогащение;

з) социально-статусная — предоставление определенного социального статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры;

и) психотерапевтическая — позволяет членам семьи удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите.

В то время как традиционные функции стали резко ослабляться, возникла эта новая, ранее неизвестная — психотерапевтическая функция.

Брак удачен или нет в зависимости от активизации этой функции, то есть в настоящее время семейное существование в значительной степени зависит от стабильности близких эмоциональных отношений.

Семейная психология

Семья как сложное образование становится объектом внимания различных разделов психологии: социальной, возрастной, клинической, педагогической и др. Предметом изучения становится семья как социальный институт, малая группа и открытая самоорганизующаяся система.

В научной литературе синонимами понятия «психологический климат семьи» являются «психологическая атмосфера семьи», «эмоциональный климат семьи», «социально-психологический климат семьи». Следует отметить, что строгого определения этих понятий нет. Например, О. А. Добрынина под социально-психологическим климатом семьи понимает ее обобщенную, интегративную характеристику, которая отражает степень удовлетворенности супругов основными аспектами жизнедеятельности семьи, общим тоном и стилем общения.

Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных отношений, оказывает решительное влияние на развитие, как детей, так и взрослых. Он не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным, и как долго продлится брак. Так для благоприятного психологического климата характерны следующие признаки: сплоченность, возможность всестороннего развития личности каждого ее члена, высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей семье, ответственность. В семье с благоприятным психологическим климатом каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям — еще и с почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую минуту. Важными показателями благоприятного психологического климата семьи являются стремление ее членов проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого. Такой климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого члена семьи. Исходной основой благоприятного климата семьи являются супружеские отношения. Совместная жизнь требует от супругов готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, взаимопонимание.

Когда члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт, отчуждение, в этом случае говорят о неблагоприятном психологическом климате в семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из главных своих функций — психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведет к депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным.

Важным фактором, влияющим на психологический климат семьи, является ее состав, так в неполных семьях с детьми, чаще всего формируется неблагоприятный психологический климат[44].

Психологический климат можно определить как характерный для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой, который является следствием семейной коммуникации, то есть возникает в результате совокупности настроения членов семьи, их душевных переживаний и волнений, отношения друг к другу, к другим людям, к работе, к окружающим событиям. Стоит отметить, что эмоциональная атмосфера семьи является важным фактором эффективности функций жизнедеятельности семьи, состояния ее здоровья в целом, она обуславливает стабильность брака.

Многие западные исследователи считают, что в современном обществе семья утрачивает свои традиционные функции, становясь институтом эмоционального контакта, своеобразным «психологическим убежищем». Отечественные ученые также подчеркивают возрастание роли эмоциональных факторов в функционировании семьи.

В. С. Торохтий говорит о психологическом здоровье семьи и о том, что этот «интегральный показатель динамики жизненно важных для нее функций, выражающий качественную сторону протекающих в ней социально-психологических процессов и, в частности, способность семьи противостоять нежелательным воздействиям социальной среды», не тождествен понятию «социально-психологический климат», которое в большей степени применимо для групп (в том числе малых) разнородного состава, чаще объединяющих своих членов на основе профессиональной деятельности и наличия у них широких возможностей выхода из группы и т. д. Для малой группы, имеющей родственные связи, обеспечивающие устойчивую и длительную психологическую взаимозависимость, где сохраняется близость межличностных интимных переживаний, где особо значимо сходство ценностных ориентаций, где одновременно выделяется не одна, а ряд общесемейных целей, и сохраняется гибкость их приоритетности, адресности, где главным условием ее существования является целостность — более приемлем термин «психологическое здоровье семьи».

Психологическое здоровье — это состояние душевного психологического благополучия семьи, обеспечивающее адекватную их жизненным условиям регуляцию поведения и деятельности всех членов семьи. К основным критериям психологического здоровья семьи B.C. Торохтий относит сходство семейных ценностей, функционально-ролевую согласованность, социально-ролевую адекватность в семье, эмоциональную удовлетворенность, адаптивность в микросоциальных отношениях, устремленность на семейное долголетие. Эти критерии психологического здоровья семьи создают общий психологический портрет современной семьи и, прежде всего, характеризуют степень ее благополучия.

Влияние внутрисемейных отношений на психическое развитие личности

Семейные ценности

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семейные традиции и ритуалы являются, с одной стороны, одним из важных признаков здоровой (по определению В. Сатир) или функциональной (по определению Э. Г. Эйдемиллера и других исследователей) семьи, а, с другой стороны, наличие семейных традиций является одним из важнейших механизмов передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семейной жизни, правил внутрисемейного общения, в том числе способов разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем. Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных и исторических традициях и обрядах, но творчески преобразуются и дополняются собственными, поэтому они уникальны для каждой семьи.

В. Сатир здоровыми считала[45] семьи, в которых:

В свою очередь, дисфункциональная семья, по мнению российских психотерапевтов Марика и Эв Хазиных, характеризуется:

Система традиционных для русской национальной культуры верований, по мнению старших школьников, содержит убеждения, что «мужчина и женщина в семье должны выполнять различные роли», «мужчина — оплот семьи, источник благосостояния и защитник, тот, кто решает проблемы», «главная сфера деятельности женщины в семье — домашний труд и воспитание детей», «женщина должна быть терпеливой, уступчивой и готовой к самопожертвованию», «родители обязаны заботиться о воспитании детей», а «дети должны уважать своих родителей». Как важное убеждение отмечается отрицательное отношение к неверности супругов: «муж и жена должны быть верными друг другу, любить друг друга и поддерживать и в радости, и в горести, в болезни и в старости».

К традиционным формам поведения в семье школьники отнесли то, что «право сделать предложение о создании семьи принадлежит мужчине (жениху)»; «многие семейные события (вступление в брак, рождение детей, уход из жизни членов семьи) освещаются церковью», то есть существуют обряды венчания, крещения, отпевания; «решающее слово при решении любых вопросов принадлежит мужчине». Наибольшие затруднения вызвал вопрос ведущего дискуссии о том, каковы национальные традиции в воспитании детей. Кроме того, оказалось, что даже те школьники, которые знают о различиях в религиозных обрядах, связанных с семейной жизнью (свадьба, крещение детей) в различных религиозных конфессиях, не знают, в чем именно состоят эти различия. Главным различием указывается «более жесткое подчинение жены мужу у мусульман», «женщины в семье мусульман имеют меньше прав, чем в православных семьях». Большинство школьников не смогли объяснить смысл тех обрядов, которые указывались ими, как национальные семейные традиции: смысл обрядов венчания, крещения и отпевания.

«Это, безусловно, связано с тем, что в 52 % семей родители и представители более старших поколений либо совсем не придерживаются народных традиций и обычаев (более 5 %), либо следуют традициям непостоянно (47 %). Все это приводит к тому, что большинство школьников (58,3 %) убеждены, что в своей будущей семейной жизни им не обязательно следовать обычаям и традициям своего народа.»[47].

Этнокультурные брачные и семейные традиции так или иначе преследовались и вытеснялись унифицированными требованиями. Меняясь в соответствии с требованиями среды более высокого порядка, семья сохраняет семейные традиции как один из основных способов воспитания, продолжения себя. Семейные традиции сближают всех родных, делает семью семьей, а не просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы могут стать своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, их взаимного непонимания.

| Межличностные отношения |

|---|

| Типы отношений |

|

Агамия · Брак · Вдовство ·Гражданское партнерство · Дружба ·Броманс · Значимый другой · Моногамия ·Поливерность · Полиамория ·Полигамия (Многоженство · Многомужество) ·Родство · Семья · Сожительство ·Отношения для секса |

| События |

|

Личная жизнь Свидание · Ухаживание · Флирт ·Предложение · Помолвка · Свадьба ·Супружеская измена · Расставание · Развод |

| Чувства и эмоции |

|

Близкая связь · Влечение · Комперсия ·Влюбленность · Любовь (эрос, филия, сторге, агапэ) · Привязанность · Ревность ·Платоническая любовь · Романтика ·Романтическая любовь · Страсть · Увлечение |

| Насилие в отношениях |

|

В семье · Над взрослыми · Над детьми ·Подростковое насилие |

|

Шаблон: просмотр • обсуждение • править |

Информация, изложенная в данной статье про семья , подчеркивают роль современных технологий в обеспечении масштабируемости и доступности. Надеюсь, что теперь ты понял что такое семья, социальный институт, базовая ячейка общества и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Межличностные отношения

Комментарии

Оставить комментарий

Межличностные отношения

Термины: Межличностные отношения