Лекция

Привет, сегодня поговорим про типология жизненных миров, обещаю рассказать все что знаю. Для того чтобы лучше понимать что такое типология жизненных миров , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Психология переживания.

Понятие жизни и деятельности в концепции А. Н. Леонтьева

Построение типологии "жизненных миров"

Общая цель нашей работы – разработка теоретических представлений о переживании. С точки зрения этой цели смысл предыдущей главы состоял в подготовке условий для ее достижения: мы ввели в категориальный аппарат теории деятельности понятие переживания, выделили соответствующий ему срез психологической реальности и показали, как эта реальность отображается в уже существующих концепциях. В итоге мы имеем, с одной стороны, весьма абстрактную теоретико-деятельностную идею о переживании, с другой стороны, некоторое представление о соответствующей эмпирической области, данное в форме совокупности фактов, обобщений, различении, классификаций и предположений о закономерностях процессов переживания. Теперь задача заключается в том, чтобы попытаться развернуть исходные абстракции теории деятельности в направлении этой эмпирии, т.е. осуществить систематическое "восхождение" от абстрактного к конкретному.

Переживание в предельно абстрактном понимании – это борьба против невозможности жить, это в каком-то смысле борьба против смерти внутри жизни. Но, естественно, не все, что отмирает или подвергается какой-либо угрозе внутри жизни, требует переживания, а только то, что существенно, значимо, принципиально для данной формы жизни, что образует ее внутренние необходимости. Если бы удалось выделить и описать отдельные формы жизни и установить имманентные им законы, или "принципы", то очевидно, что эти законы определяли бы в существенном не только "нормальные" процессы реализации жизни, но и экстремальные жизненные процессы, т.е. процессы переживания. Иначе говоря, каждой форме жизни соответствует особый тип переживания, а раз так, то для того, чтобы выяснить основные закономерности процессов переживания и типологизировать их, необходимо установить основные психологические закономерности жизни и типологизировать "формы жизни". Построение такой общей типологии и составляет непосредственную задачу настоящего параграфа.

Понятие жизни и деятельности в концепции А. Н. Леонтьева

Для решения этой задачи необходимо в первую очередь проанализировать саму категорию жизни, как она выступает с психологической точки зрения. В рамках деятельностного подхода анализ этой предельной для психологии категории должен проводиться (и уже отчасти проведен А. Н. Леонтьевым (87)) в сопоставлении с центральной для этого подхода категорией деятельности.

В концепции А. Н. Леонтьева понятие деятельности впервые (логически, а не хронологически) появляется в связи с обсуждением понятия жизни в ее самом общем биологическом значении, "в ее всеобщей форме" (там же, с. 37), жизни как "особого взаимодействия особым образом организованных тел" (там же, с.27). Особенность этого взаимодействия состоит, в отличие от взаимодействия в неживой природе, в том, что оно является необходимым условием существования одного из взаимодействующих тел (живого тела) и что оно носит активный и предметный характер. Те специфические процессы, которые осуществляют такое взаимодействие, и есть процессы деятельности (там же, с.39). "Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни..." (89, с.81). Это определение А. Н. Леонтьева распространяется и на жизнь допсихическую, и на жизнь, опосредованную психическим отражением, и на жизнь человека, опосредованную сознанием. Однако в последнем случае жизнь может пониматься двояко, и соответственно этому различаются и два понятия деятельности. Когда жизнь берется неиндивидуализированно, как абстрактная человеческая жизнь вообще, деятельность рассматривается как сущность этой жизни и как материя, из которой соткано индивидуальное бытие. Когда жизнь рассматривается как конкретное, индивидуализированное, конечное жизненное целое (данное, например, в биографической фиксации), как "совокупность, точнее, система сменяющих друг друга деятельностей"(там же), то понятие "единица" в приложении к деятельности должно трактоваться как "часть": жизнь как целое состоит из частей – деятельностей. Речь здесь идет уже не о деятельности "в общем, собирательном значении этого понятия" (там же, с.102), а об особенной или отдельной деятельности, "которая отвечает определенной потребности, угасает в результате удовлетворения этой потребности и воспроизводится вновь..." (там же).

Центральным, ключевым пунктом в понятии отдельной деятельности является вопрос о мотиве. Этот на первый взгляд частный вопрос на деле является решающим для всей теории деятельности, нервом этой теории, сгустившим в себе ее основные онтологические и методологические основания. Поэтому он требует подробного обсуждения.

Введенное А. Н. Леонтьевым "понимание мотива как того предмета (вещественного или идеального), который побуждает и направляет на себя деятельность. отличается от общепринятого" (там же). Оно породило массу критических откликов, немного "подправляющих" эту идею или отвергающих ее в корне (8; 32; 44 и др.). Ближайшей причиной такого неприятия является то, что этот тезис рассматривается не как содержательная абстракция, а как обобщение эмпирически наблюдаемых фактов побуждения деятельности, истинность которого может быть верифицирована прямым соотнесением его с эмпирией. При этом, разумеется, достаточно хотя бы одного факта, не укладывающегося в представление о побуждении деятельности предметом, отвечающим потребности, чтобы это представление было признано ложным или по крайней мере недостаточным.

А таких фактов множество. В самом деле, возражают А. Н. Леонтьеву, разве вот этот внешний предмет [29] сам по себе способен побудить субъекта к деятельности? Разве он не должен сначала воспринять предмет, прежде чем тот (а значит, уже не сам предмет, а его психический образ) сможет оказать на него мотивирующее воздействие? Но и психического отражения предмета отнюдь недостаточно для того, чтобы вызвать деятельность субъекта. Для этого должна быть еще актуализирована потребность, которой отвечает этот предмет, иначе живые существа, столкнувшись с предметом потребности, каждый раз приступали бы к ее удовлетворению вне зависимости от того, есть ли в данный момент в этом нужда или нет, – а это противоречит фактам (44, с.110). Далее, само объективное обострение потребности должно в какой-то форме отразиться в психике, ибо в противном случае субъект не сможет отдать предпочтение ни одной из возможных деятельностей (33; 44). И наконец, последним событием в этом ряду отражений должно быть связывание двух психических образов – образа потребности и образа соответствующего ей предмета. Только после всего этого произойдет побуждение, и побудителем выступит, следовательно, не сам предмет, а его значение для субъекта. Так рассуждают оппоненты А. Н. Леонтьева.

Вывод из приведенной аргументации может быть резюмирован в следующем антитезисе: предмет потребности не способен сам по себе побудить и направить деятельность субъекта, т.е. не является мотивом деятельности (8). Хотя против этого антитезиса можно выдвинуть контраргумент, состоящий в указании на факты так называемого "полевого поведения", в котором, казалось бы, сами вещи заставляют человека действовать, этот контраргумент ничего не решает. Во-первых, чисто логически: ведь формула А. Н. Леонтьева претендует на общезначимость, а "полевое поведение" лишь один класс процессов деятельности. Во-вторых, потому что и само "полевое поведение" можно трактовать по-разному, и одно из возможных объяснений механизма его побуждения состоит в том, что оно начинает осуществляться не под действием самого по себе предмета, а в результате его восприятия субъектом (а как же иначе?), которое, нужно думать, пробуждает соответствующую потребность, которая, в свою очередь, выражается в психике, например в форме непосредственного желания овладеть этим предметом. Только вследствие всей этой цепи событий происходит побуждение деятельности. Иллюзия же инициирующей самодостаточности предмета создается сокрытостью его значения (55).

Но если побуждение даже в случае "полевого поведения", по видимости более всего подходящего под леонтьевскую формулу, при ближайшем рассмотрении оказывается опосредованным различными отображениями предмета и потребности, то что же тогда говорить, например, о поведении, вытекающем из волевого решения или сознательного расчета, отсутствие прямого побуждения которых предметом потребности очевидно.

Итак, если рассматривать формулу, утверждающую, что мотивом деятельности является предмет, отвечающий потребности субъекта, как попытку обобщения всего многообразия эмпирических случаев побуждения деятельности, то оказывается, что она не выдерживает критики.

Но в том-то и дело, что формула эта совсем иного рода. У нее совершенно другие претензии, другой логический статус и другие онтологические основания, чем те, которые неявно приписывает ей изложенная критика. А именно: она не претендует на охват всего эмпирического многообразия возможных фактов побуждения индивидуальной деятельности; по своей логической природе она является абстракцией, причем абстракцией довольно высокого порядка, т.е. таким утверждением, от которого предстоит еще длительный путь теоретического "восхождения" к конкретному. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Последнее не означает, что само это утверждение до "восхождения" не содержит в себе некоторой конкретной истины; обсуждаемая формула, как и любой абстрактный закон, совпадает с конкретным положением дел, но только при выполнении определенных условий.

Чтобы установить, каковы эти условия, необходимо описать онтологию, лежащую в основании теории деятельности А. Н. Леонтьева и его понимания мотивации, – онтологию, на деле прямо противоположную онтологии, приписываемой этому пониманию его критиками, в рамках которой оно оказывается несостоятельным. Эти две онтологии могут быть условно названы:

"Онтология жизненного мира" и "онтология изолированного индивида".

В пределах последней первичной для последующего теоретического развертывания считается ситуация, включающая, с одной стороны, отдельное, изолированное от мира существо, а с другой – объекты, точнее вещи, существующие "в себе". Пространство между ними, пустое и бессодержательное, только отъединяет их друг от друга. И субъект и объект мыслятся изначально существующими и определенными до и вне какой бы то ни было практической связи между ними, как самостоятельные натуральные сущности. Деятельность, которая практически свяжет субъект и объект, еще только предстоит: чтобы начаться, она должна получить санкцию в исходной ситуации разъединенности субъекта и объекта.

Этот познавательный образ составляет основание всей классической психологии, является источником ее фундаментальных онтологических постулатов ("непосредственности" (148), "сообразности" (111; 112), тождества сознания и психики, самотождественности индивида) и методологических принципов.

То, как понимается деятельность в рамках онтологии "изолированного индивида", непосредственно определяется "постулатом сообразности"(111; 112), согласно которому всякая активность субъекта носит индивидуально-адаптивный характер. Если субъект и объект (строго говоря, индивид и вещь) кладутся в исходное онтологическое представление отдельно и независимо друг от друга, то "сообразность" на втором шаге вводимой в эту сферу деятельности может мыслиться основанной на одном из двух противоположных механизмов.

Первая возможность, реализуемая в когнитивистски ориентированных концепциях, в своем предельном рационалистическом выражении сводится к убеждению, что в основе поступка лежит расчет. И даже эмоциональная транскрипция этой идеи (в основе действия лежит чувство) сохраняет главный когнитивистский тезис: деятельность санкционируется отражением (рациональным или эмоциональным). Отражение предшествует деятельности; субъект и объект связываются сначала идеально проделываемыми субъектом ориентировочными процедурами, которые выявляют значение объекта, и только затем осуществляется деятельность, практически связывающая их. В качестве образца описания всех и всяких поведенческих процессов при этом осознанно или безотчетно используется целенаправленная, произвольная и сознательная деятельность взрослого человека.

Вторая возможность, характерная для рефлексологии и бихевиоризма, наиболее отчетливо воплощена в радикальном бихевиоризме Б. Ф. Скиннера. "Сообразность" поведения объясняется здесь следующим образом. Предполагается существование у субъекта предданных его индивидуальному опыту форм реагирования, которые полностью оформились до и независимо от всякого деятельного соприкосновения со средой, не изменяются в онтогенезе и в этом уже готовом виде только "выбрасываются" организмом в среду. "Сообразность" складывающегося из этих двигательных "выбросов" поведения объясняется не тем, что индивид, раз достигнув в данной ситуации успеха с помощью определенной реакции, действует в подобной ситуации таким же образом, "предвосхищая" получение того же результата. Реакция всегда остается слепой и случайной пробой, нет никаких оснований приписывать ей внутреннюю целеустремленность и опосредованность психическим отражением предметных связей ситуации. Механизм индивидуального приспособления должен мыслиться по аналогии с приспособлением видовым (243): реакции подобно мутациям случайно оказываются полезными или вредными для организма, в силу чего изменяется вероятность их возникновения, и поведение приобретает кажущийся целесообразным характер, на деле оставаясь набором слепых проб, изнутри не "просветленных" отражением. Любой субъект здесь мыслится по образцу животного, причем находящегося на достаточно низком эволюционном уровне. [30]

Какая же онтология противостоит гносеологической схеме "субъект – объект", онтологизированной в классической психологии? Это онтология "жизненного мира". [31]

Только в рамках этой онтологии можно осмыслить содержание и действительное место в общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева того представления о мотивации, о котором выше шла речь.

Как сама деятельность есть единица жизни, так основной конституирующий ее момент – предмет деятельности – есть не что иное, какединица мира.

Здесь нужно очень настойчиво подчеркнуть значение фундаментального различения предмета и вещи, которое проводит А. Н. Леонтьев. Мы должны ограничить понятие предмета, пишет он. "Обычно это понятие употребляется в двояком значении – как вещь, стоящая в каком-либо отношении к другим вещам... и в более узком значении – как нечто противостоящее (нем. Gegenstand), сопротивляющееся (лат. objectum), то на что направлен акт (русск. "предмет"), т.е. нечто, к чему относится именно живое существо, как предмет его деятельности – безразлично деятельности внешней или внутренней (например, предмет питания, предмет труда, предмет размышления и т.п.)" (87, с.39). Предмет, таким образом, это не просто вещь, лежащая вне жизненного круга субъекта, а вещь, уже включенная в бытие, уже ставшая необходимым моментом этого бытия, уже субъективированная самим жизненным процессом до всякого специального идеального (познавательного, ориентировочного, информационного и т.д.) освоения ее.

Для уяснения подлинного теоретического смысла тезиса о том, что действительным мотивом деятельности является предмет, необходимо понять, что обыденная "очевидность" отделенности живого существа от мира не может служить исходным онтологическим положением, ибо мы нигде не находим живое существо до и вне его связанности с миром. Оно изначально вживлено в мир, связано с ним материальной пуповиной своей жизнедеятельности. Этот мир, оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физический мир, т.е. мир, как он предстает перед наукой физикой, изучающей взаимодействие вещей, это – жизненный мир. Жизненный мир и является, собственно говоря, единственным побудителем и источником содержания жизнедеятельности обитающего в нем существа. Такова исходная онтологическая картина. Когда же мы, отправляясь от нее, начинаем построение психологической теории и выделяем (абстрагируем) в качестве "единицы жизни" субъекта отдельную деятельность, то предмет деятельности предстает в рамках этой абстракции не в своей самодостаточности и самодовлении, не вещью, представляющей самое себя, а как "единица", репрезентирующая жизненный мир, и именно в силу этого своего представительства предмет обретает статус мотива. Положить в основу психологической теории утверждение о том, что мотивом деятельности является предмет, – значит исходить из убеждения, что жизнь в конечном счете определяется миром. На этой начальной фазе теоретического конструирования в мотиве еще не дифференцируются конкретные функции (побуждения, направления, смыслообразования), еще не идет речи о различных формах идеальных опосредований, участвующих в инициации и регуляции конкретной деятельности конкретного субъекта, это все появляется "потом", из этого нужно не исходить, к нему нужно приходить, "восходя" от абстрактного к конкретному.

По своему методологическому статусу разбираемое представление о мотиве и является такой абстракцией (точнее, компонентом ее), от которой это "восхождение" совершается.

Каким образом деятельность выводится из онтологии "изолированного индивида", из ситуации разъединенности субъекта и объекта – это мы уже показали. Теперь у нас есть все необходимое, чтобы установить условия выведения понятия деятельности из "витальной" онтологии. Эта задача может быть сформулирована с учетом сказанного выше следующим образом: каковы должны быть условия и характеристики жизненного мира, чтобы абстрактная идея деятельности как процесса, побуждаемого предметом потребности самим по себе, оказалась выполнимой, т.е. совпала бы с конкретным?

Первым и основным из подобных условий является простота жизненного мира. Жизнь, в принципе, может состоять из многих, связанных между собой деятельностей. Но вполне можно помыслить такое существо, которое обладает одной– единственной потребностью, одним-единственным отношением к миру. Внутренний мир такого существа будет прост, вся его жизнь будет состоять из одной деятельности.

Для такого существа никакое знание о динамике собственной потребности не является необходимым. Дело в том, что потребность в силу своей единственности будет принципиально ненасыщаемой (ср.: 63), и потому всегда актуально напряженной: ведь процесс удовлетворения потребности совпадает у такого существа с жизнью, а стало быть, он психологически незавершим (хотя фактически он может, конечно, прекратиться; эта остановка, однако, была бы равнозначна смерти).

Если далее предположить, что внешний мир нашего гипотетического существа легок, т.е. состоит из одного-единственного предмета (точнее, предметного качества), образующего как бы "питательный бульон", в точности соответствующий по составу потребности индивида и находящийся в непосредственном контакте с ним, обволакивающий его, то для того, чтобы такой предмет мог побуждать и направлять деятельность субъекта, не требуется никакого идеального отображения его в психическом образе.

Простота внутреннего мира и легкость внешнего и составляют те искомые условия-характеристики жизненного мира, при которых обсуждаемая формула непосредственного побуждения деятельности предметом потребности самим по себе реализуется буквально. [33]

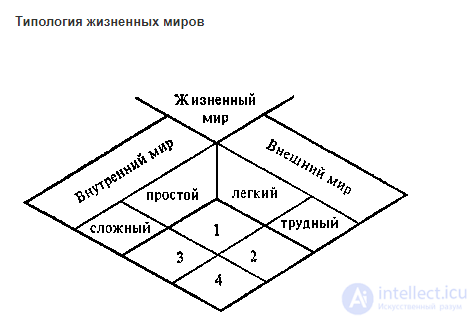

Дополнив характеристики простоты и легкости жизненного мира противоположными возможностями его сложности и трудности, получим две категориальные оппозиции, одна из которых (простой – сложный) относится к внутреннему миру, а другая (легкий – трудный) – к внешнему. Эти противопоставления задают типологию жизненных миров, или форм жизни, которая и была целью нашего рассуждения.

Структура этой типологии такова: "жизненный мир" является предметом типологического анализа. Он имеет внешний и внутренний аспекты, обозначенные соответственно как внешний и внутренний мир. Внешний мир может быть легким либо трудным. Внутренний – простым или сложным. Пересечение этих категорий и задает четыре возможных состояния, или типа "жизненного мира".

типология жизненных миров

Прежде чем приступить к последовательной интерпретации полученной типологии, следует подробнее обсудить задающие ее категории.

В психологии понятию "жизненного мира", пожалуй, наибольшее внимание уделил К. Левин. Неудивительно, что для К. Левина, которого так волновала задача превращения психологии в строгую науку, построенную на принципах "галилеевского" мышления (215), главным в проблеме психологического мира [34] был вопрос о его замкнутости, т.е. наличии принципиальной возможности объяснения по его законам любой ситуации С1 из предшествующей ситуации С0 (или, наоборот, предсказания из всякой С0 последующей С1. Психологический мир, по мнению К. Левина, в отличие от физического, этому критерию не удовлетворяет и, следовательно, является открытым Другими словами, физический мир не имеет ничего внешнего: зная совокупную мировую ситуацию и все физические мировые законы, можно было бы (считает Левин) предсказать все дальнейшие изменения в этом мире, ибо ничто извне не может вмешаться в ход физических процессов, раз и навсегда определенных физическими законами За пределами же данного психологического мира существует внешняя, трансгредиентная ему реальность, которая воздействует на него, вмешиваясь в ход психологических процессов, и потому невозможно ни полное объяснение, ни предсказание событий психологического мира на основании одних только психологических законов. Если человек пишет письмо приятелю, приводит пример К. Левин (216), и вдруг открывается дверь и входит сам этот приятель, то эти две следующие друг за другом психологические ситуации стоят в таком отношении, что из первой ситуации невозможно ни предсказать, ни объяснить вторую.

Но не делает ли открытость психологического мира неправомерным само это понятие: что это за самостоятельный мир, если на события внутри него оказывают влияние процессы, не подчиняющиеся законам этого мира? Спасти понятие можно только, если удастся концептуализировать представление о мире, который динамически не замкнут, но внутри которого тем не менее имеет место строгий детерминизм (216). К Левин, решая эту проблему, предлагает математические представления, демонстрирующие возможность таких замкнутых областей, которые тем не менее подобно открытым областям соприкасаются с внешним пространством всеми своими точками как периферическими, так и центральными: это, например, плоскость, помещенная в 3-мерное пространство и вообще n-мерное пространство, помещенное в пространство (n+1)-мерное (там же).

Думается, однако, что такой формализм не решает проблемы, поставленной перед собой К. Левиным, – показать возможность строгого детерминизма внутри динамически незамкнутого психологического мира. Гораздо более важным является содержательное обсуждение вопроса Надо сказать, что в рассуждении К. Левина о физическом мире кроется одна существенная неточность, которая состоит в неявном отождествлении (несмотря на то что опасность его К. Левин сознает) физического мира со всей природой в целом, с мировым универсумом. Возникновение таких, несомненно обладающих физическим существованием вещей, как, например, архитектурные сооружения или биоценозы, хотя и может быть в принципе описано с точки зрения происходивших при этом физических процессов, но не может быть ни объяснено, ни тем более предсказано как необходимое на основании даже абсолютного знания всех физических законов, несмотря на то что последние при этом возникновении ни разу не нарушались. Следовательно, по введенному Левиным критерию "предсказуемости" и физический мир, точно так же, как и психологический, является открытым, т.е. и на него возможно влияние из нефизических сфер, закономерности которых не ухватываются физическим взглядом на реальность. Но это влияние осуществляется тем не менее целиком на физической почве, сообразно физическим законам, исключительно физическими средствами, и в этом смысле ввиду отсутствия в физическом мире нефизических чуждых ему явлений и событий он является замкнутым, не имеющим внешнего, ибо всякий иной, лишенный физического воплощения процесс не оставляет в нем следа, никак не затрагивает его.

И точно так же одновременно открытым и закрытым (замкнутым) является жизненный, психологический мир данного существа. Психологический мир не знает ничего непсихологического, в нем не может появиться ничего инородного, относящегося к иной природе. Однако в психологическом мире время от времени обнаруживаются особые феномены (в первую очередь трудность и боль), которые хотя и являются полностью психологическими и принадлежат исключительно жизненной реальности, но в то же время как бы кивают в сторону чего-то непсихологического, источником чего данный жизненный мир быть не мог. Через эти феномены в психологический мир заглядывает нечто трансцендентное ему, нечто "оттуда", но заглядывает оно уже в маске чего-то психологического, уже, так сказать, приняв психологическое гражданство, в ранге жизненного факта. И только своей тыльной стороной эти феномены настойчиво намекают на существование какого-то самостоятельного, инородного бытия, не подчиняющегося законам данного жизненного мира.

Подобного рода феномены могут быть условно названы "пограничными", они конституируют внешний аспект жизненного мира, как бы закладывают основу, на которой вырастает реалистичное восприятие внешней действительности.

Другими словами, феномены трудности и боли вносят в изначально гомогенный психологический мир дифференциацию внутреннего и внешнего, точнее, внутри психологического мира в феноменах трудности и боли проступает внешнее.

Нужно специально отметить, что, говоря о трудности внешнего мира, мы будем иметь в виду не только соответствующее переживание*, но и трудность как действительную характеристику мира; но, понятно, не мира самого по себе, не мира до и вне субъекта, а мира, так сказать, "деленного на субъекта", мира, видимого сквозь призму его жизни и деятельности, ибо трудность может быть обнаружена в мире не иначе, как в результате деятельности.

До сих пор мы рассуждали феноменологически, занимая позицию как бы внутри самой жизни и пытаясь увидеть мир ее глазами.. Из внешней же позиции "легкости" внешнего аспекта жизненного мира соответствует обеспеченность всех жизненных процессов, непосредственная данность индивиду предметов потребностей, а "трудности" – наличие препятствий их достижению.

Под внутренним аспектом психологического мира (или внутренним миром) подразумевается внутреннее строение жизни, организация, сопряженность и связанность между собой отдельных ее единиц. (При этом мы отвлекаемся от органических, натуральных, чисто биологических связей между потребностями.) Хотя простота внутреннего мира ради удобства рассуждения вводилась нами и в дальнейшем в основном будет рассматриваться как его односоставность, фактически такой жизненный мир, состоящий из одной "единицы", является лишь одним из вариантов простого во внутреннем отношении мира. Простота, строго говоря, должна пониматься как отсутствие надорганической структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни. Даже при наличии у субъекта многих отношений с миром его внутренний мир может оставаться простым в случае аморфной слитости его отношений в одно субъективно нерасчлененное единство либо в случае непроницаемой отделенности их друг от друга, когда каждое отдельное отношение реализуется субъектом так, как если бы оно было единственным. В первом случае психологический мир представляет собой целое без частей, во втором – части без целого.

Таковы категории, задающие полученные нами типы "жизненных миров". Теперь следует остановиться на одной особенности описания самих этих типов. Каждый жизненный мир будет характеризоваться в первую очередь с точки зрения его пространственно-временной организации, т.е. описываться в терминах хронотопа. При этом в соответствии с различением внешнего и внутреннего аспектов жизненного мира мы будем отдельно описывать внешнее и внутреннее время-пространство, или, что то же, внешний и внутренний аспект целостного времени-пространства (хронотопа) жизненного мира.

Введем несколько условных терминов описания хронотопа. Внешний аспект хронотопа мы будем характеризовать отсутствием или наличием "протяженности", которая заключается в пространственной удаленности (предметов потребности) и временной длительности, необходимой для преодоления удаленности. Ясно, что "протяженность" – это проекция на хронотопическую плоскость понятия "трудности", или, иначе, выражение этого понятия на языке пространственно-временных категорий: в самом деле, в чем бы ни состояли фактические затруднения жизни – в отдаленности благ, их сокрытости или наличии препятствий, – все они едины в том, что означают отсутствие возможности непосредственного удовлетворения потребностей, требуют от субъекта усилий по их преодолению, и поэтому они могут быть сведены к одной условной мере – "протяженности".

Внутренний аспект хронотопа описывает структурированность внутреннего мира, т.е. наличие или отсутствие "сопряженности", под которой мы понимаем субъективную объединенность различных единиц жизни. "Сопряженность" выражается в связанности между собой различных жизненных отношений во внутреннем пространстве. Во временном аспекте "сопряженность" означает наличие субъективных связейпоследовательности между реализацией отдельных отношений. Итак, протяженность, удаленность, длительность, сопряженность, связанность, последовательность – все это термины языка, с помощью которого мы будем описывать хронотоп жизненного мира.

И наконец, последнее предварительное замечание. Как следует относиться к каждому из типов предложенной типологии? И как – к отображению определенного среза психологической реальности, и как к определенной схеме понимания. Схемы эти с формальной стороны строго определены задающими их категориями и в то же время могут быть наполнены живым феноменологическим содержанием. В сочетании то и другое делает их незаменимыми средствами психологического мышления. Типы – это как бы живые образцы, которые, сами обладая очевидной феноменологической реальностью, в силу своей категориальной определенности могут эффективно использоваться в познавательной функции.

Надеюсь, эта статья про типология жизненных миров, была вам полезна, счастья и удачи в ваших начинаниях! Надеюсь, что теперь ты понял что такое типология жизненных миров и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Психология переживания

Комментарии

Оставить комментарий

Психология переживания

Термины: Психология переживания