Лекция

Это окончание невероятной информации про военное искусство.

...

— совершенный разгром противника был не в характере войны XVIII века, да и конница чрезвычайно утомлялась во время боя; на ней лежала вся его тяжесть. Фридрих II собирал ее в массы (под Гохкирхеном — 108 эскадронов) и поручал таким выдающимся кавалерийским генералам, как Зейдлиц, Цитен, Дризен (нем.)русск..

Для Фридриха армия противника являлась главным предметом действий, но не менее важными он считал и сообщения, если не имел шансов для успеха в бою. Часто он умел в высшей степени искусно соединять стремление к тому и другому. В сражениях, пользуясь косвенным боевым порядком, он прибегал к тактическому обходу, которому неприятель не успевал противодействовать, как вследствие неспособности к маневрированию (построение боевого порядка армии свыше 50 тыс. человек требовало 24 часа), так и в силу слепой веры в систему позиционной войны и в могущество огня. Если фланги позиции оказывались сильными или недоступными, то Фридрих прибегал к стратегическому обходу. Впоследствии, когда силы его истощились, состав армий стал хуже, он действовал иначе: не избегал боя, но предпочитал преимущественно действия на сообщения, а иногда сам занимал сильные и укрепленные позиции, с целью вынудить врага атаковать.

Успехи Фридриха Великого упрочили за ним среди современников славу величайшего полководца и вызвали повсюду слепое подражание прусской армии. В Россию при Петре III тоже было проникло подражание пруссакам, но при Екатерине II русское военное искусство, снова двинулось по самостоятельному пути. Оно, хотя пользовались теми же западноевропейскими формами линейной тактики, но вносили в свои действия дух тактики глубокой. Высоким образцом может служить Ларго-Кагульская операция Румянцева в 1770 г. Затем стали меняться и формы: у русских появляются стрелки, колонны. Общая картина побед Суворова в 1773 г. под Туртукаем, Гирсовом, в 1774 г. под Козлуджей, в 1787 г. под Кинбурном, в 1789 г. под Фокшанами и Рымником, в 1790 г. под Измаилом, в 1794 г. в польскую войну и при штурме Праги, так самобытна, что не может быть подведена под западноевропейские шаблоны.

Бой при Лексингтоне (гравюра 1885 г.)

В 1775 г. началась война за независимость США. Американцы, закаленные в борьбе с индейцами и дикими зверями, прекрасные стрелки, восторжествовали над регулярными войсками британцев. Особенно поразил всех небольшой, но многозначительный бой при Лексингтоне и Конкорде 19 апреля 1775 г., в результате которого американские ополченцы смогли победить значительный отряд британских войск, используя тактику меткой стрельбы из-за деревьев, кустов, изгородей и земляных валов. Если британцы бросались в сомкнутом строю в ту или другую сторону, то ополченцы отступали, чтобы снова начать обстрел британцев, как только они начнут движение. Многие европейские участники этой войны (Лафайет, Рошамбо, Костюшко и др.) принесли в Европу сведения о тактике американцев.

После Великой французской революции и начала в 1792 г. войны первой коалиции была создана французская революционная армия, основанная на новых принципах. Была введена всеобщая воинская повинность, что дало источник для комплектования невиданной до того вооруженной силы, уже в 1793 г. составившей более 1,2 млн. человек. Также вместо магазинной системы снабжения продовольствием была введена реквизиция всего, что нужно для войск. От этого сократились обозы и повысилась подвижность армии.

Французские республиканцы, застигнутые врасплох вторжением неприятеля, не могли успеть усвоить себе линейную тактику; они не могли давать стройных залпов и маневрировать в длинных развернутых линиях. Поэтому французская пехота рассыпалась в цепь (удобнее стрелять поодиночке и когда кто хочет), частью же оставалась, вместе с конницей, позади, в виде резерва, в глубоких сомкнутых колоннах, в которых маневрировать легче. Стрелки прикрывались местностью, поражали длинные развернутые линии врага, а сами мало терпели от его залпов. Когда замечалось расстройство и колебание неприятеля, резерв, предшествуемый густою цепью стрелков и артиллериею, устремлялся для удара холодным оружием и с успехом опрокидывал тонкую линию неприятеля. Неожиданность такого боевого порядка, постоянное превосходство французов в численности, нравственное их воодушевление доставляли первое время успех над пруссаками и австрийцами. Теперь солдату вполне доверяли, могли его в одиночку пустить в леса и горы, словом, с выгодою могли перенести бой на пересеченную местность.

Но вскоре обнаружились недостатки этого построения. Одержавшая успех рассыпанная линия сама приходила в беспорядок и если при преследовании встречала стройную часть, то французов обращали в бегство. Тогда французские генералы ввели поправки в боевой порядок. В каждом батальоне рассылалась только его часть или вольтижеры, батальоны же оставались в колоннах и строили боевой порядок в три линии, то есть могли возобновлять и продолжать бой. Третья линия составляла в руках старшего начальника резерв. С течением времени французы поняли важность в некоторых случаях огня залпами из сомкнутого строя и потому стали применять и развернутые батальоны. Так, в сражении при Тальяменто (англ.)русск. (1797 г.) полки первой линии построились, имея средний батальон в развернутом строю, а фланговые в батальонных колоннах; при Маренго (1800 г.) дивизия Дезе для атаки построилась уступами.

В стратегии произошел полный переворот. Борьба шла уже не из-за какой-нибудь пограничной области. Компромисса быть не могло, борьба должна была кончиться полным разгромом врага. Когда Франция отразила первое нападение, то французские армии вторглись в неприятельские государства, чтобы уничтожить неприятельские армии и затем у вражеских столиц навязывать свою волю. Этому способствовала новая система снабжения. Содержание больших армий отягощало свою страну, что побуждало вторгаться в чужую; стоять долго на месте было нельзя, так как реквизиции истощают местные средства, требовалось двигаться дальше; отсюда быстрота действий, которой способствовала и подвижность армий, не обремененных обозами. Та же система реквизиций заставила, для удобства продовольствия войск, разбрасывать их на большом пространстве, а самостоятельность дивизий позволяла эту разброску.

Реквизиции, при неопытности в их организации, привели к грабежу, затем к падению дисциплины, и без того расшатанной революцией. В 1796 г. Наполеон Бонапарт решил поправить дело, присоединив к реквизиции магазинный способ довольствия, отдав исполнение реквизиций в руки особого ведомства и запретив заниматься ею самим войскам. Он не только поднял дисциплину, но получил возможность шире пользоваться местными средствами и устранил неудовольствие населения. Даже при остановках на несколько дней он довольствовал войска из магазинов, подготовленных заранее, и лишь благодаря им он мог, например, 7 месяцев оставаться с армией на тесном пространстве между реками Минчо и Адидже во время своего итальянского похода.

Переворот в военном искусстве, произведенный революцией, Наполеон Бонапарт продолжил, развил до конца. Успех оправдывал его действия. Народы Европы с изумлением смотрели на новую систему войны.

Наполеон обыкновенно вел наступательные войны, которым придавал характер сокрушительных вторжений в пределы врага с целью захватить или сокрушить его армии. Принужденный к обороне, он и ей придавал характер наступательной войны, удерживая за собою инициативу. Ко всякой войне он готовился тщательным образом, заблаговременно создавая не только соответствующие силы и средства, но и план действий. Пренебрегая второстепенными театрами военных действий, очищая иногда их даже вовсе от войск, он развертывал все силы на главном театре. Это стратегическое развертывание производилось, во избежание преждевременных ударов неприятеля, или в надлежащем расстоянии от последнего, или под покровительством оборонительных линий (развертывание на Майне и Рейне в 1805 г.), или под прикрытием назначенных для того отрядов и корпусов (Лефевр в 1809 г.). Прежде всего Наполеон старался разгромить вооруженные силы врага и лишь затем, при помощи быстрых маршей, овладеть пунктами и линиями, важными в стратегическом или политическом отношении, главным образом, столицами. Придавая сражениям решительный характер, Наполеон старался сосредоточить для этого возможно больше сил из числа бывших на театре военных действий. Стремясь сохранить за собою инициативу, Наполеон иногда с целой армией бросался в тыл превосходящего в численности неприятеля; во время второго наступательного движения австрийцев в Италии в 1796 г. этот смелый маневр ему удался, но в последние дни кампании 1814 г. он остался без результата, благодаря решительности действий союзников.

При бое целой армии в руках Наполеона оставался сильный резерв. Наполеон обыкновенно лично разведывал расположение противника, оценивал значение различных пунктов позиции, группировку войск и затем намечал пункт или направление главной атаки. Иногда, уже во время боя (например, при Ваграме), он менял это направление в зависимости от обстановки. Передовые корпуса завязывали бой по всему фронту, причем часто проходило по несколько часов, пока Наполеон окончательно выяснял обстановку и намечал решающий удар. Демонстративными действиями против важных участков позиции противника (Удино и Макдональд под Бауценом в 1813 г.) Наполеон отвлекал его резервы от места главного удара и направлял туда свои резервы, успех действия которых подготовлялся артиллерией, сосредоточенной нередко в огромную батарею.

Обратив внимание на успешное действие русской артиллерии Кутайсова при Прейсиш-Элау и французской артиллерии Сенармона под Фридландом в решительные минуты, Наполеон ввел употребление артиллерийского резерва, принятое и другими европейскими армиями. Он же ввел и массирование артиллерии. Огромные батареи в 100—150 орудий (Лористона под Ваграмом, Друо и Дюлолуа под Лейпцигом) подготовляли успех атаки или прикрывали построение войск, предназначенных для удара.

Наполеон улучшил французскую кавалерию и увеличил ее число. Но употребление масс конницы было у него не такое успешным, как у Фридриха, вследствие большей стойкости пехоты противника, встречавшей атаку уже не в слабом развернутом строю, а в сильных колоннах и каре, притом на пересеченной местности.

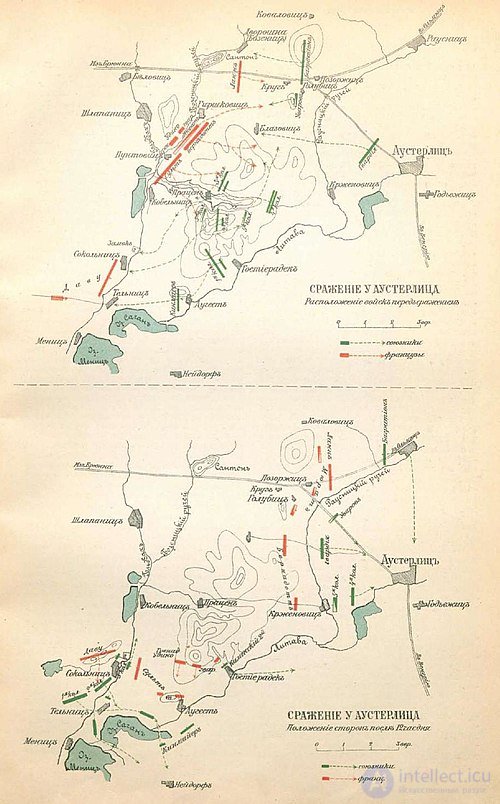

Карта битвы под Аустерлицем

Главный удар Наполеон наносил или во фланг, одновременно с действиями против фронта (Кастильоне (англ.)русск., Фридланд, Бородино, Бауцен), или прибегал к прорыву центра, одновременно с действиями против фланга (Риволи, Аустерлиц, Асперн, Ваграм, Лейпциг). Только под Дрезденом Наполеон, не имея превосходства сил, повел атаку против обоих флангов, опираясь на хорошо укрепленный центр, вполне обеспеченный от прорыва.

Для нанесения удара по флангу Наполеон предпочитал стратегический обход, то есть уже заранее (на театре военных действий, а не на поле сражения) давал должное направление соответствующей массе войск. После победы Наполеон немедленно предпринимал энергичное преследование конницей, а затем и всей армией, не только на поле сражения, но и на театре военных действий.

С течением времени начала наполеоновского военного искусства проникли в армии его противников и понемногу усваивались ими. Начали применять глубокие боевые порядки (перпендикулярная тактика), резервы, массирование войск вообще и отдельных родов войск в частности, явилось стремление сосредоточить на поле сражения подавляющее превосходство сил (Лейпциг — «битва народов»). Противники выставили для борьбы с Наполеоном огромные армии, которые начали применять стратегические обходы (конец 1812 г., осенний поход 1813 г.), доведенные до тактического окружения (Березина, Лейпциг). Применение всех средств было не такое искусное, как у Наполеона, однако, в 1813 г. он сам вынужден был сказать: «Эти скоты кое-чему научились». Много нового появилось в России во время Отечественной войны 1812 года: применялось уклонение от сражений с превосходящими силами неприятеля, отступление в глубь опустошенной страны на свои резервы, народная война, вынуждение противника ослабить себя для обеспечения тыла, охват сообщений неприятеля партизанами, своевременный и решительный бой под Малоярославцем с целью принуждения Наполеона отступать по разоренному краю, наконец, неотвязное параллельное преследование, приведшее к Березине.

Опыт наполеоновских войн был осмыслен такими выдающимися военными теоретиками как Клаузевиц и Жомини. Их труды существенно повлияли на дальнейшее развитие военного искусства.

XIX век характеризовался сильным развитием техники вообще и военной, в частности. В 1847 году была изобретена пуля Минье, облегчившее заряжание нарезных ружей (винтовок), что позволило вооружить ими всю пехоту. Нарезное оружие имело значительно большую дальность стрельбы, чем гладкоствольное.

Первое применение нарезного оружия в большом масштабе произошло во время Крымской войны 1853—56 гг., причем русские войска, вооруженные, в основном, гладкоствольными ружьями оказались в беспомощном положении: поражаемые издали пулями противника, они стремились сойтись для рукопашного боя или на близкое расстояние, достаточное для их ружей, но враг отходил и продолжал почти безнаказанно расстреливать их. Французы весьма успешно применяли рассыпной строй, столь соответствующий новому оружию, зарождался уже у них и строй поротно; британцы действовали в длинных линиях развернутого строя и все-таки несли гораздо меньше потерь, нежели русские.

Стратегическое искусство русских стояло также низко; например, в отношении сосредоточения сил к решающему пункту в решающий момент оказалось, что из 1.300.000 человек, бывших в 1854 году под ружьем, русские сосредоточили к сражению при всего 33.600 человек. Зато союзники показали образцовый пример совместных действий сухопутной армии и флота, причем первоначальный десант был высажен в составе 63 тыс. человек, тогда как теория того времени допускала не более 30 тыс.

Во время австро-итальяно-французской войны 1859 г. обе стороны были вооружены нарезными ружьями. Артиллерия у австрийцев была гладкостенной, у французов — нарезная, заряжающаяся с дула. Французы рассыпали густые цепи и старались атаковать; австрийцы действовали оборонительно, но высылали весьма редкие цепи и настолько далеко от сомкнутых подкреплений (колонны вне сферы выстрелов), что цепи не могли вовремя получать поддержки. Французские цепи бегом без выстрелов приближались, ложились, стреляли и затем атаковали в штыки, и австрийская редкая цепь сдавала.

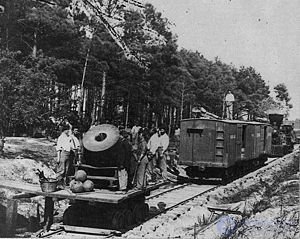

13-дюймовая мортира «Диктатор» во время осады Петерсберга, 1865 г.

Гражданская война в США в 1861—65 гг. резко выявила могущество нарезного оружия и важное значение полевой фортификации. Это выразилось в формуле «Траншея, обороняемая двумя шеренгами стрелков, неодолима». Тогда же для перевозки войск и припасов стали активно применяться железные дороги, а для связи — телеграф. Все действия армий были прикованы к линиям железных дорог. Вместе с тем, железнодорожные сообщения легко прерывались кавалерией. Кавалерия, разрушая в тылу неприятеля железные дороги и телеграфные линии, перехватывая почту, нападая на транспорты, уничтожая склады, кроме материального вреда, своими набегами привлекала на себя массы неприятельских сил и тем облегчала наступательные действия войск или отклоняла готовящийся удар. Такие действия на сообщения производились отрядами в несколько тысяч человек. Противодействовать им можно было только подобным же употреблением конницы. Однако, посылая конницу в набег, армия рисковала во время сражения остаться без ее содействия. Американские кавалеристы предпочитали при атаке врываться в неприятельские ряды с револьвером в руке, которым владели превосходно.

Австро-прусская война 1866 г. разрешила вопрос относительно тактики огня (Feuertaktik) и тактики холод. оружия (Stosstaktik). В виду того, что в 1859 г. австрийцы потерпели неудачу с тактикой огня, они из одной крайности бросились в другую: обратились исключительно к атаке колоннами, но и тут не подготовились доводить атаку до конца; они стратегически оборонялись, а тактически наступали, но без достаточной подготовки ружейным огнем, один же артиллерийский огонь не мог потрясти неприятельскую пехоту.

Пруссаки, напротив, стратегически наступали; а тактически наступали или оборонялись, смотря по надобности. Они использовали новое оружие: игольчатые ружья Дрейзе и нарезные казнозарядные пушки. При обороне первая прусская линия (ротные колонны со стрелками впереди) располагалась на закрытой позиции, а сзади становились резервы в батальонных или полубатальонных колоннах. Когда обозначался пункт, угрожаемый атакой, туда выдвигались ротные колонны, которые развертывались и открывали беглый огонь. Австрийцы большей частью не выдерживали этого огня, а между тем прусские резервы выдвигались и охватывали их с фланга.

При наступлении двигался тот же боевой порядок. Стрелки, после непродолжительной пальбы, подходили к неприятелю группами, залегали и открывали огонь. Командиры подтягивали резервы к цепи, которая усиливала огонь и отдельными группами приближалась к неприятелю. Резервы, где возможно, выдвигались против неприятельских флангов, давали несколько залпов, и весь боевой порядок устремлялся бегом с ружьем на правом плече и с криком «ура». Подкрепления австрийцев отстояли далеко и не успевали дать отпора; пруссаки преследовали отступавших огнем.

В стратегии пруссаки выказали (на Богемском театре) пристрастие пользоваться наружными линиями действий; австрийцам же представлялся случай действовать по внутренним, но на это у них не хватило искусства.

Во время франко-прусской войны 1870—71 гг. превосходящие числом французов германские армии неожиданно повели быстрое наступление. Как и в 1866 г., немцы пользовались для наступления наружными линиями.

В бою французы с хороших позиций открывали огонь густыми цепями на дальнее расстояние, столь частый, что солдаты сравнивали его с кофейной мельницей. Он наносил потери, но не мог остановить подход противника на расстояние хорошего выстрела, с которого завязывался сильный и продолжительный огнестрельный бой.

При наступлении (на близких расстояниях перебежками) немецкие цепи постоянно усиливались подкреплениями из глубины боевого порядка, причем перемешивались солдаты не только разных рот, но иногда полков и дивизий, вследствие чего управление сильно затруднялось. В последнюю минуту перед ударом пехота вытягивалась в две тонкие беспорядочные линии, напоминая по внешности построение времен линейной тактики. Удар сопровождался охватом или обходом фланга, что в конце концов и доставляло успех немцам, обыкновенно значительно превосходившим числом.

Французская артиллерия, несмотря на заветы Наполеона, раздроблялась и потому быстро принуждалась к молчанию. У немцев артиллерия следовала в голове походных колонн, развертывала в самом начале боя огромные массы, служила устоем всему боевому порядку и участвовала во все периоды боя.

Полевое инженерное искусство применялось слабо, но где оно применялось, там приносило большую пользу: немецкие атаки против окопов сопровождались огромными потерями (Гравелот).

Крепостей у французов было множество, но они не отвечали требованиям времени и отвлекали от полевых армий массу войск для гарнизонов; но все же они принесли ту пользу, что немцам, с целью открыть беспрепятственное движение по железным дорогам, пришлось иметь дело с 28 крепостями и потратить время и силы на овладение ими. Но большинство крепостей оказало ничтожное сопротивление: 12 крепостей взяли одним бомбардированием. Только Бельфор, превращенный в укрепленный лагерь и обороняемый активно, не сдался до конца войны; Туль ненадолго задержал приступ к осаде Парижа, а для обхода Вердена немцам пришлось построить обходную железнодорожную ветку.

Русско-турецкая война 1877—78 гг. подтвердила один из основных принципов стратегии — необходимость крайнего напряжения сил с самого начала. При начале войны были двинуты на Балканы недостаточные русские силы: потом пришлось исправлять эту ошибку посылкой новых войск, однако, уже после полученных горьких уроков. Война выявила огромное значение окопов, так что лопату стали считать снаряжением, столь же необходимым воину, как и ружье, и ввели шанцевый инструмент в постоянное снаряжение солдата (малые лопаты). До этой войны перебежки при наступлении признавались необходимыми, но не более чем на 100 шагов, однако война показала совсем другое: перебежки пришлось начинать с больших расстояний и в один раз перебегать даже до 500—600 шагов.

После русско-турецкой войны в Европе наступил долгий мир, нарушенный только небольшими вспышками — сербо-болгарской и греко-турецкой войнами, не давшими ничего для развития военного искусства, которое все же продолжало развиваться под влиянием развития военной техники; европейские державы обратились к колониальным войнам.

Англо-бурская война 1899-1902 годов стала первым вооруженным конфликтом XX века, продемонстрировавшим, что начинается новая эпоха в истории войн. Попытки британских войск на первом этапе войны действовать по правилам европейского военного искусства XIX века (фронтальные атаки пехоты, стремление навязать противнику штыковой бой) заканчивались неудачно. Буры вели сильный и меткий огонь из укрытий, отступая перед штыковым натиском британцев. Они отступали, переходя с позиции на позицию, сосредоточиваясь к выгодным центрам обороны, действуя по внутренним линиям и нападая на коммуникационные линии британских войск. После захвата британцами Претории буры развернули партизанскую войну.

Во время русско-японской войны 1904-05 годов обе стороны впервые достаточно широко применили пулеметы, активно использовали окопы. Сражения разворачивались на фронтах невиданной до того длины, так, Мукденское сражение происходило на фронте протяженностью около 150 километров.

В Первую мировую войну 1914-18 годов были вовлечены невиданные ранее людские массы, многомиллионные армии. Участники войны применяли такие технические новшества как авиация, танки, автомобили, минометы, огнеметы, отравляющие газы, ручные пулеметы, автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы, полевой телефон, радио.

В начале войны все основные участники придерживались наступательной стратегии. Крепости Бельгии (Льеж, Намюр, Антверпен) не оправдали возлагавшихся на них надежд и были быстро взяты немцами. Однако уже в сентябре 1914 г. французам удалось остановить немцев в сражении на Марне. Немцы перешли к обороне. Линия окопов и заграждений из колючей проволоки протянулась на 700 км от Северного моря до германо-швейцарской границы. Война на Западном фронте стала позиционной и превратилась в войну на истощение. В конце 1915 г. война на Восточном фронте также стала позиционной.

В битвах при Вердене и на Сомме (1916 г.) наступающие несли огромные потери, но им так и не удавалось добиться значимых успехов. Многодневная артподготовка указывала обороняющимся место планируемого наступления. Обороняющиеся подтягивали резервы и отражали наступление.

Общество и экономика воюющих стран были мобилизованы для тотальной войны. Война на истощение включала блокаду Германии британским флотом и использование Германией подводных лодок против торгового судоходства противников.

Битва при Камбре. Британская танковая атака

Военные обеих сторон искали пути выхода из «позиционного тупика». Британцы применили для этого новый вид вооружения – танки. Впервые они были массово применены в битве при Камбре в ноябре 1917 г. и позволили прорвать фронт. Но успех развить не удалось. Немцы в 1917 г. создали специальные «штурмовые батальоны» (нем.)русск. для применения тактики инфильтрации. Атаки «волн» стрелковых цепей были заменены групповой тактикой. Российские войска в 1916 г. успешно осуществили Брусиловский прорыв, применив наступление на нескольких участках фронта одновременно и сократив время артподготовки, но наступление, в конце концов, захлебнулось.

В конечном итоге Германия и ее союзники потерпели поражение в результате истощения людских и материальных ресурсов. Армия и население были деморализованы затяжной войной, в ноябре 1918 г. в Германии произошла революция и Германия капитулировала.

В 1920-е – 1930-е годы военные различных стран разрабатывали способы применения новых родов войск – авиации и танковых войск. Итальянский генерал Джулио Дуэ в своей программной книге «Господство в воздухе» в 1921 году писал, что решить исход войны может и должна бомбардировочная авиация. Сухопутные войска при этом должны были удержать противника на границе страны и оккупировать его территорию после того, как воздушными бомбардировками он будет принужден к сдаче. Британский генерал Джон Фуллер был теоретиком ведения войны «малыми профессиональными армиями», оснащенными новейшей техникой, прежде всего танками. Германский генерал Гейнц Гудериан тоже был теоретиком танковой войны. Он выступал за создание соединений танков и мотопехоты для нанесения ударов в глубину расположения противника. В СССР также разрабатывали теорию «глубокой операции».

Идеи Гудериана стали основой для концепции блицкрига, успешно применявшейся немецким вермахтом в начале Второй мировой войны 1939-45 годов. Соединения танков и мотопехоты при поддержке пикирующих бомбардировщиков Ю-87 прорывались в тыл противника и окружали группировки его войск.

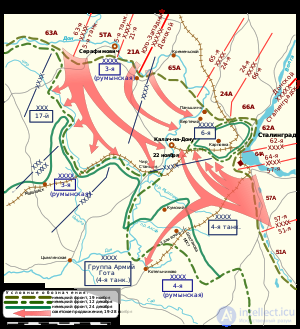

Карта контрнаступления под Сталинградом (операция «Уран») с 19 ноября по 24 декабря 1942 года.

Но, начиная с контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942 г., тот же прием неоднократно с успехом применялся и советскими войсками.

В целом же, хотя Вторая мировая война была значительно более маневренной, чем Первая мировая, Вторая мировая война была все же также во многом войной на истощение и Германия и ее союзники потерпели поражение также, во многом, в результате истощения людских и материальных ресурсов. Этому способствовали стратегические бомбардировки, осуществлявшиеся британо-американской авиацией, а также завоевание союзниками по антигитлеровской коалиции господства в воздухе.

Ядерное оружие, имеющее огромную разрушительную силу, и примененное США в августе 1945 г. против Японии, стало причиной очередной революции в военном деле.

Во время начавшейся Холодной войны США и их союзники уступали по численности вооруженных сил СССР и его союзникам, но руководство США и их союзников в случае войны с СССР надеялось одержать победу в результате ядерной бомбардировки территории СССР с применением стратегической авиации. Позднее появились баллистические ракеты с ядерными боеголовками, защититься от которых было значительно сложнее, чем от бомбардировщиков.

Кроме того, военные как США, так и СССР готовились к применению ядерного оружия непосредственно на поле боя.

После 1945 г. ядерное оружие ни разу не применялось, однако его наличие у США, а затем и у СССР, стало одним из главных факторов, предотвративших прямое военное столкновение между ними.

Одним из наиболее крупных вооруженных конфликтов эпохи Холодной войны стала Корейская война 1950-53 годов. В сентябре 1950 г. войска США нанесли успешный фланговый контрудар (Инчхонская десантная операция), что позволило освободить Южную Корею от северокорейских войск. Но затем в войну вмешалась КНР, она стала позиционной и завершилась компромиссным миром.

Высокий уровень военного искусства был продемонстрирован вооруженными силами Израиля в Шестидневной войне 1967 г. и Войне судного дня 1973 г. Вооруженные силы Израиля уступали по численности вооруженным силам его противников (Египта и Сирии), однако в обоих случаях быстро одержали победу над ними.

После 1945 г. армии европейских колониальных держав неоднократно вели контрпартизанскую войну против национально-освободительных движений в колониях (Война за независимость Индонезии, война за независимость Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, война за независимость Алжира, Колониальная война Португалии). Также США и СССР вели контрпартизанские войны, защищая правительства своих союзников от поддерживаемых из-за рубежа повстанцев (Вьетнамская война, Афганская война). Во всех этих случаях контрпартизанскую войну пришлось прекратить, не добившись победы над повстанцами, которые пользовались поддержкой местного населения и умело использовали свойства местности (джунгли, горы).

В начале 1980-х годов в результате появления высокоточного оружия в США была разработана концепция воздушно-наземной операции. Эта концепция была успешно применена в 1991 г. во время Войны в Персидском заливе. Эта война, так же, как и вторжение войск США и Великобритании в Ирак в 2003 г., убедительно продемонстрировали превосходство военного искусства и вооружения вооруженных сил США.

Однако затем США и их союзники были втянуты в затяжные контрпартизанские войны в Ираке и в Афганистане.

Контрпартизанские асимметричные войны против негосударственных вооруженных формирований являются в настоящее время преобладающим типом вооруженного конфликта. Победа в них возможна лишь в результате сочетания военных и политических методов.

Исследование, описанное в статье про военное искусство, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое военное искусство, тактика, стратегия, политика войны, философия войны и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Военное дело

Часть 1 Военное искусство - тактика, стратегия, политика, философия и история

Часть 2 Военное искусство Средних веков - Военное искусство - тактика, стратегия,

Часть 3 Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря! - Военное искусство - тактика, стратегия, политика, философия

Комментарии

Оставить комментарий

Военное дело

Термины: Военное дело